●my favorite things

しばらく「20世紀書店」が続きます。ほかの世紀にもお邪魔します。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

445. 2002年~2018年の西元直子詩集(2025年10月12日)

446. 1931年の秋朱之介宛て日夏耿之介のはがき(2025年11月10日)

447. 1979年の『IMPETUS』第9号(2025年12月2日)

448. 2026年の桜島(2026年1月1日)

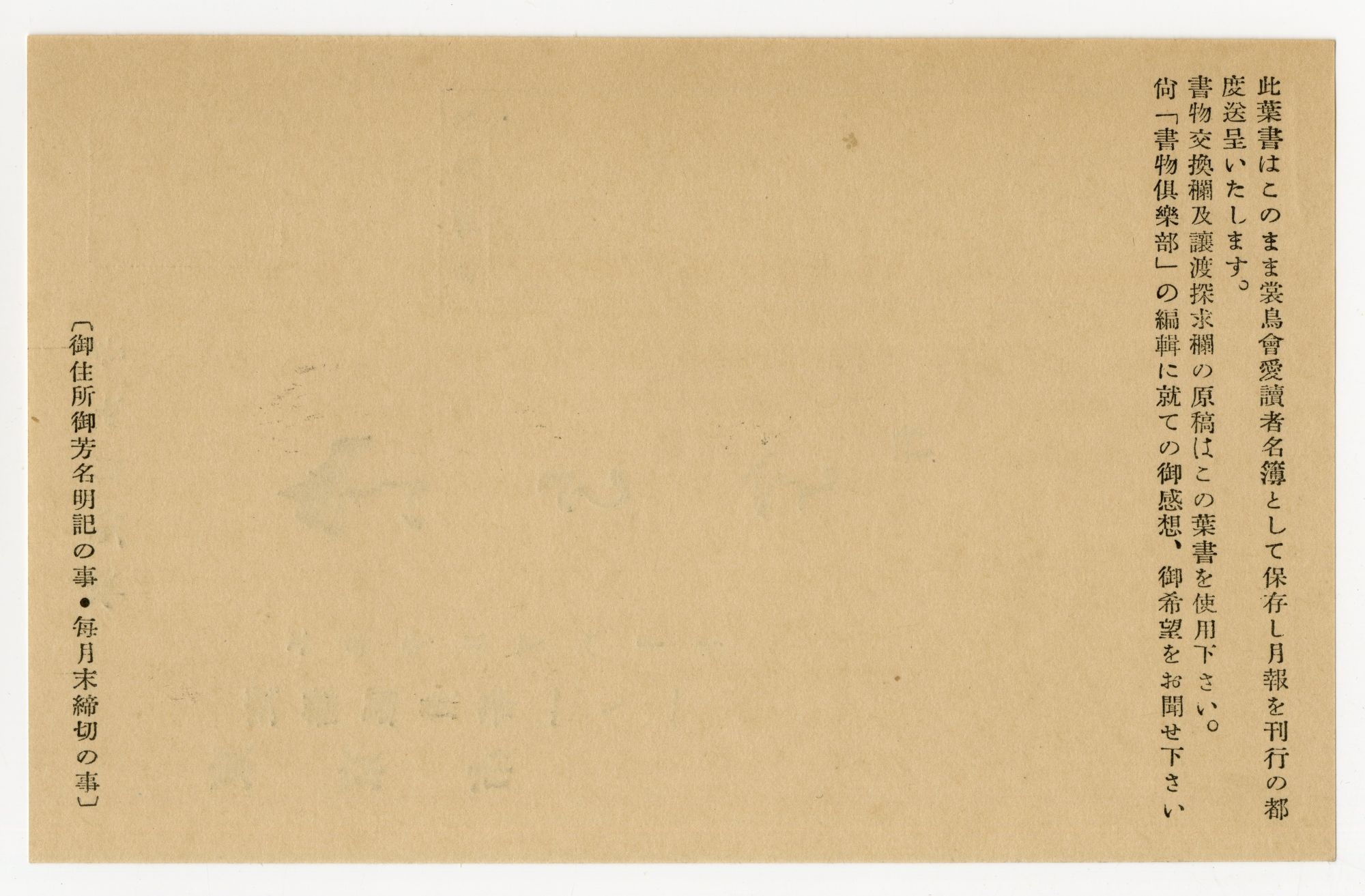

449. 1934年の裳鳥会の読者カード(2026年1月25日)

450. 2026年の鹿児島雪景色(2026年2月8日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

450. 2026年の鹿児島雪景色(2026年2月8日)

雪の桜島。

雪の多賀山。日豊本線。

梅に雪。

紅梅に雪。

河津桜に雪。

高麗橋の午前と午後。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

今月もアンソニー・ムーア(Anthony Moore)の新譜を入手。

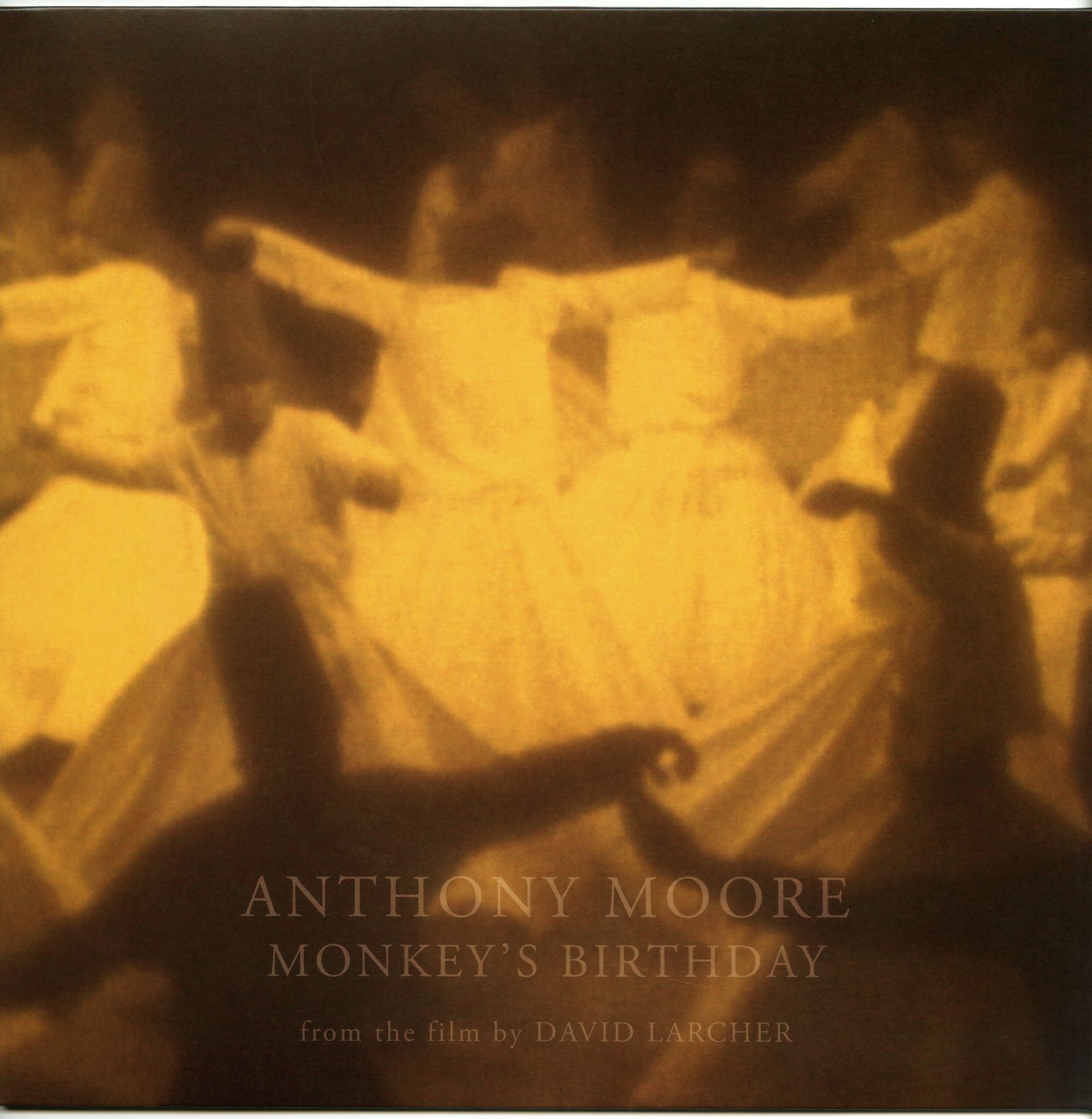

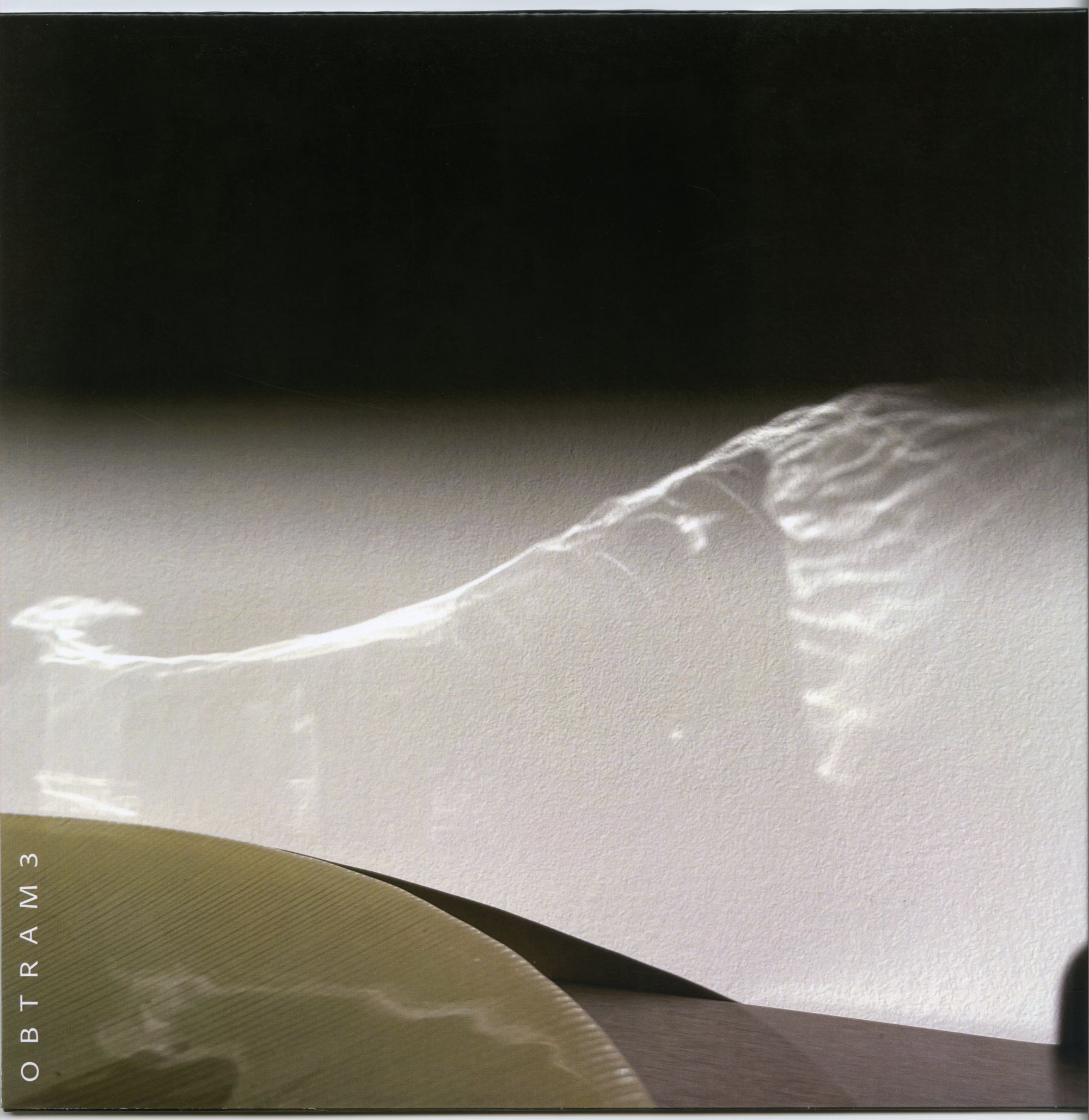

今回は、デヴィッド・ラーチャー(David Larcher、1942~2023)の実験映画『MARE'S TAIL』(1968-1969年)に続く第2作『MONKEY'S BIRTHDAY』(1975年公開)のサントラ盤(2025年、Paradigm Discs)。

前作に続いてアンソニー・ムーアが「音楽」を担当。

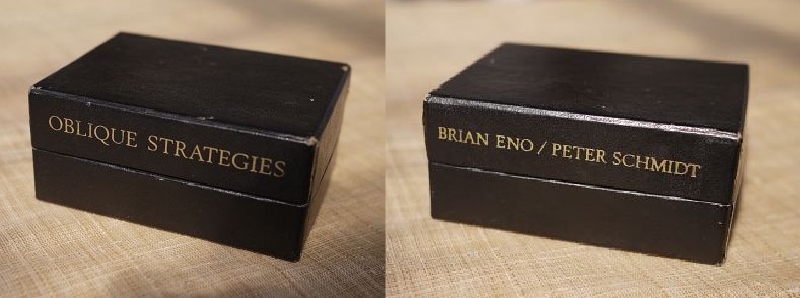

音の楽しみという意味では「音楽」ですが、いわゆる楽曲ではなく、「音の風景」―サウンドスケープが移動していく46分。

1975年以来50年目にして、初のレコード盤としてのリリースです。

First Editionは500枚で、ナンバリングされています。

残念ながら『MARE'S TAIL』も『MONKEY'S BIRTHDAY』も未見です。

『MONKEY'S BIRTHDAY』は6時間を超える作品で、デヴィッド・ラーチャーとその仲間の旅の映画だそうです。

1973年3月から1974年1月にかけて、ロンドンからミュンヘン、ウィーン、ハンガリー、ルーマニアのピアトラ・ネアムツを経てブカレスト、ギリシャのテッサロニキ、アレクサンドルーポリの海岸、トルコのイスタンブール、そして奥地のコンヤ、カッパドキアへと続く、最小編成の撮影グループでの車の旅。

もともとはイラン・アフガニスタンまで行く予定だったのが入国できずトルコで旅は終わっています。

アンソニー・ムーアもその旅に同行して、旅しながら「音楽」を作っていきます。

トラックの荷台に積まれたノイズの多い小型ホンダ発電機を電源にして、長いリード線で接続されたウーヘルのステレオテープレコーダーと2台のリーボックスのテープデッキで現地録音しながら、ループ、スプライシング、スピードシフト、オーバーダビングなどのテープ操作によって生み出された音が、映画のサウンドトラックになっています。

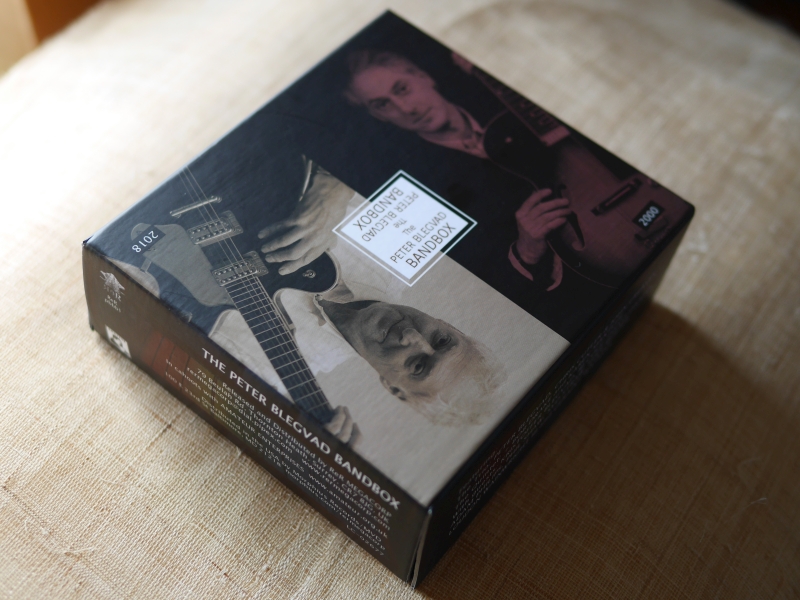

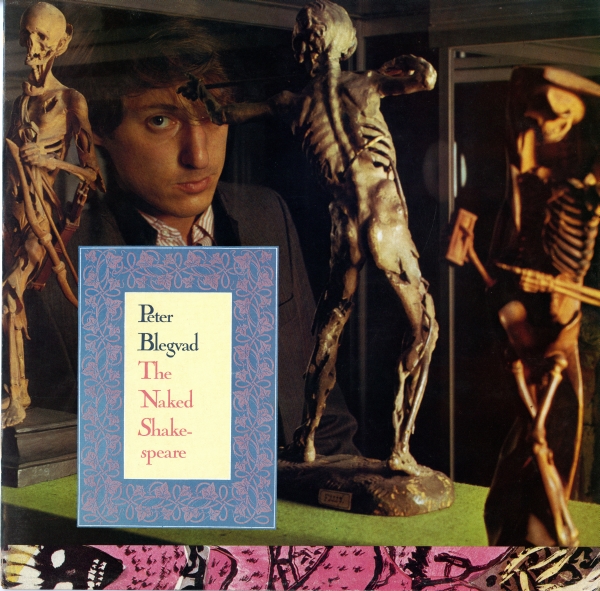

旅には、スラップ・ハッピーのダグマー・クラウゼとピーター・ブラグヴァドも同行していたようです。

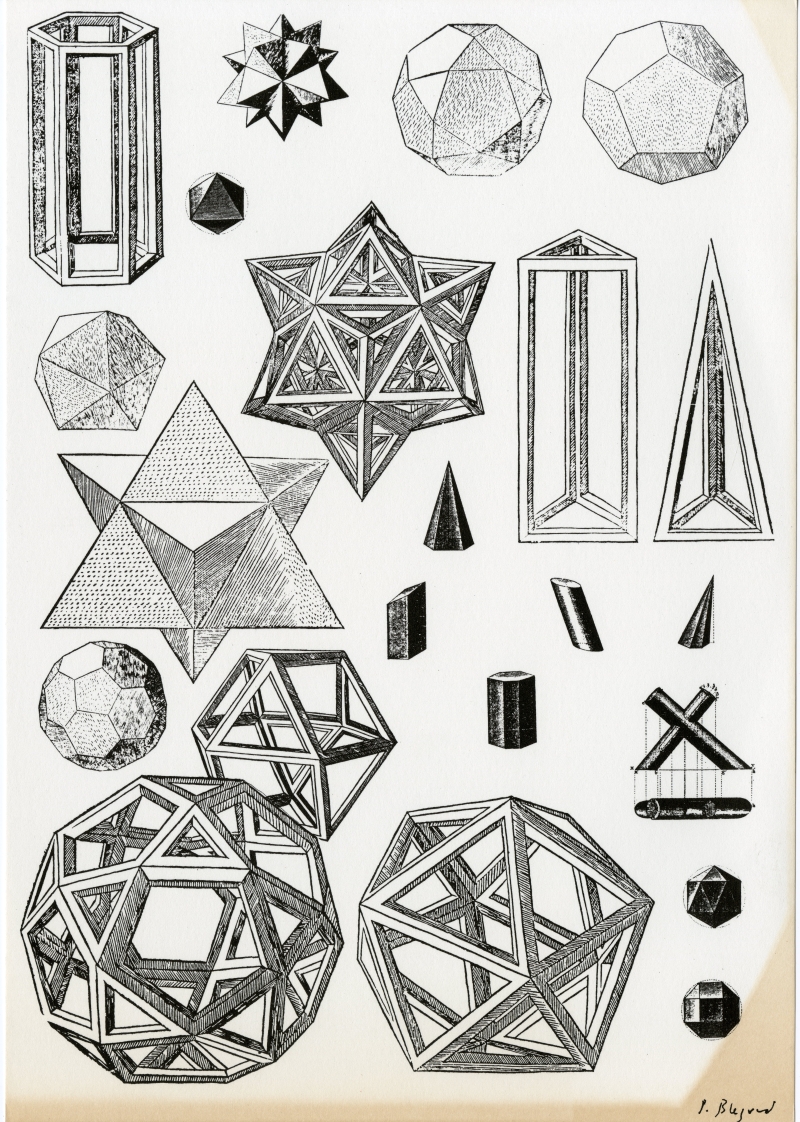

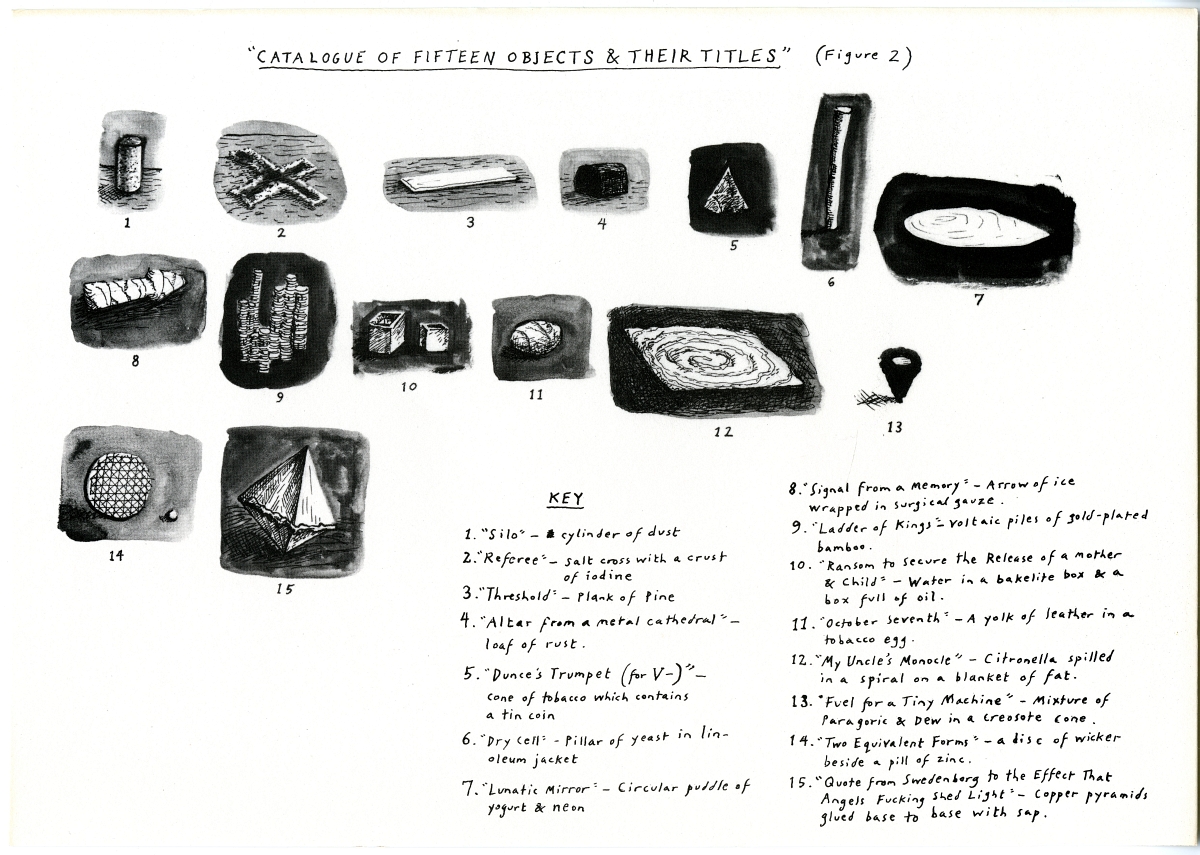

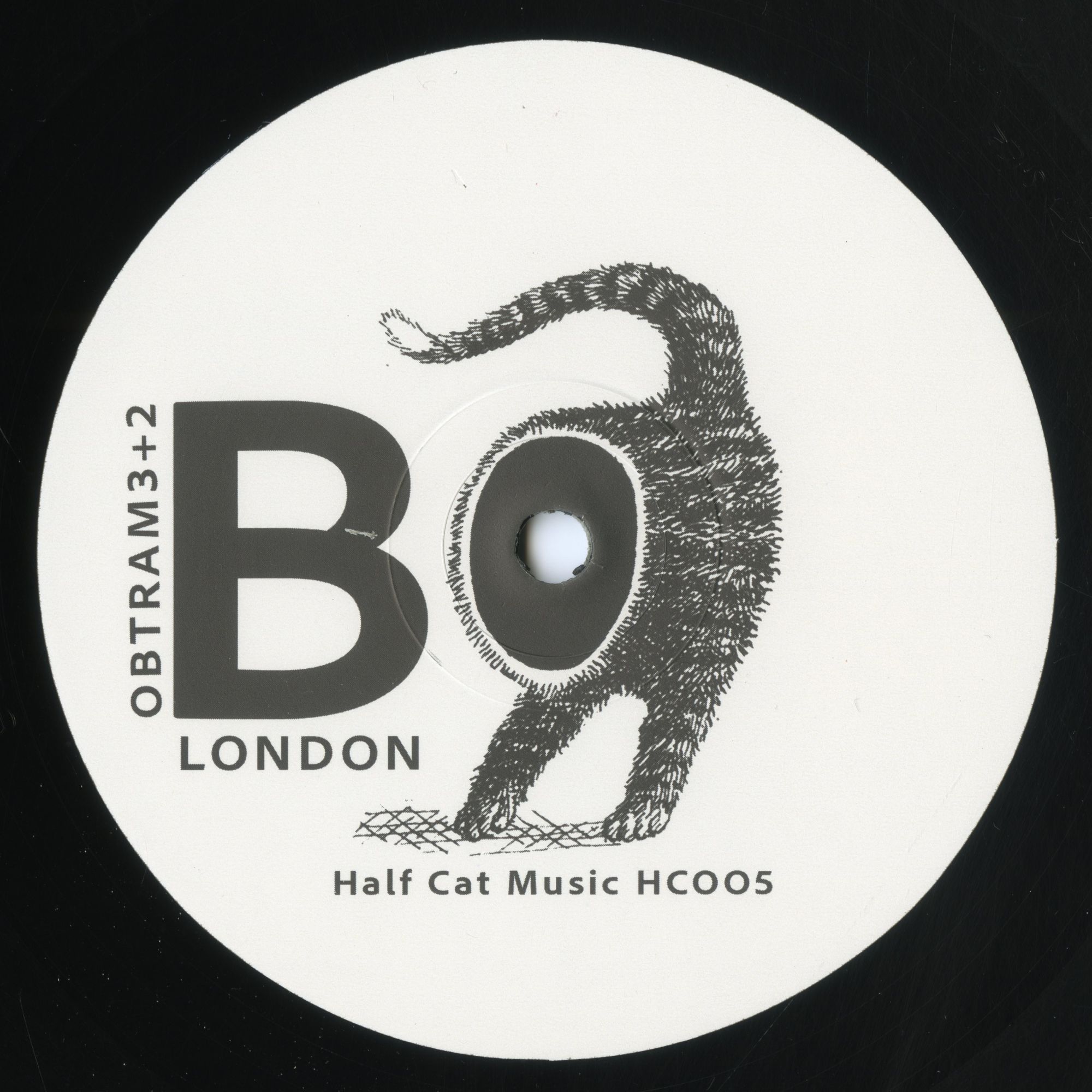

レコードのラベルには、ブレグヴァドによる旅のスケッチが使われています。

ダグマー・クラウゼの聴き覚えのある声も使われていました。

アンソニー・ムーアの素晴らしいアルバム『FLYING DOESN'T HELP』(1979年、QUANGO)のSIDE 1の5曲目に収録されている「Caught Being In Love」という曲に不思議な女性の声が繰り返し使われているのですが、それが、もともと『MONKEY'S BIRTHDAY』で使われていたものだと初めて知ることができました。

「Caught Being In Love」は、ブライアン・イーノの「I'll Come Running」(1975年)と混じり合いそうなくらいキャッチーな曲でもありますが、「I don't care about the kids on the street」とか「I'm not proud to be a member of this race」とか、気分はとげとげしくポスト・パンク、1979年です。

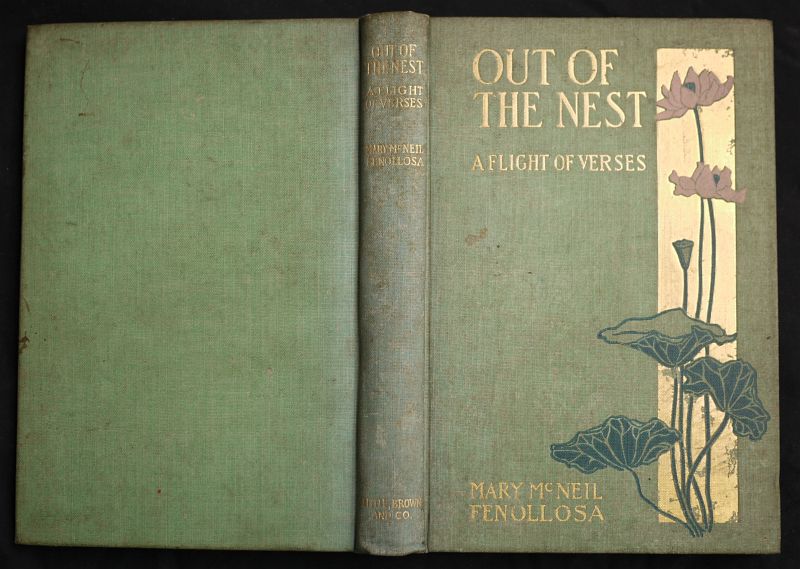

1974年のカッパドキアは秘境だったのでしょうが、わたしが訪れた頃はすっかり観光地でした。

『MONKEY'S BIRTHDAY』のアルバム・ジャケットに使われたスーフィーの旋回舞踏もかつては秘儀だったのでしょうが、お土産屋さんの店頭にかわいらしく並んでいました。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

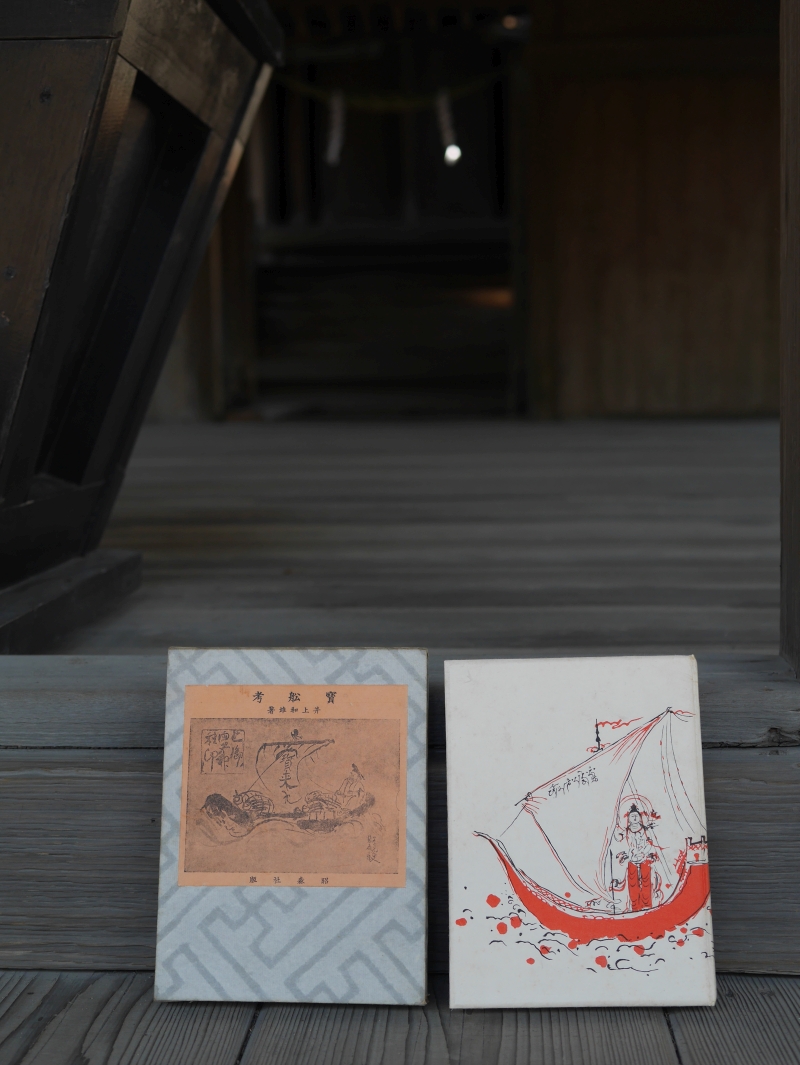

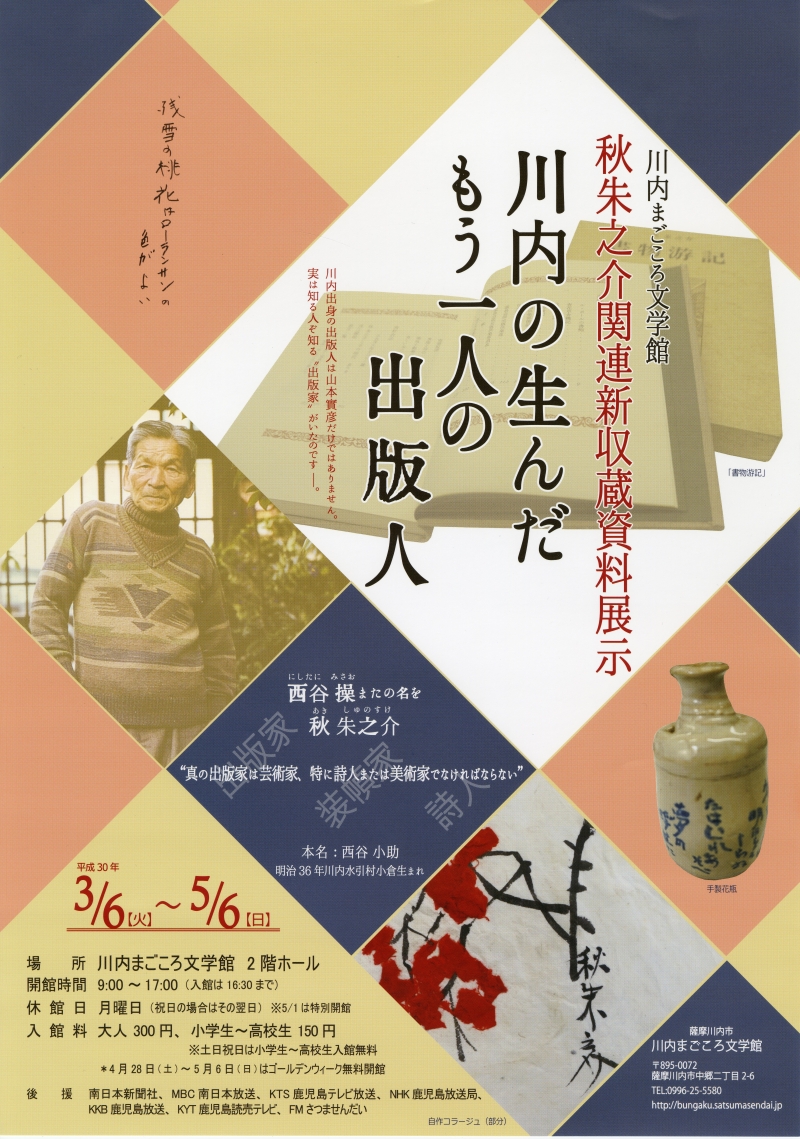

449. 1934年の裳鳥会の読者カード(2026年1月25日)

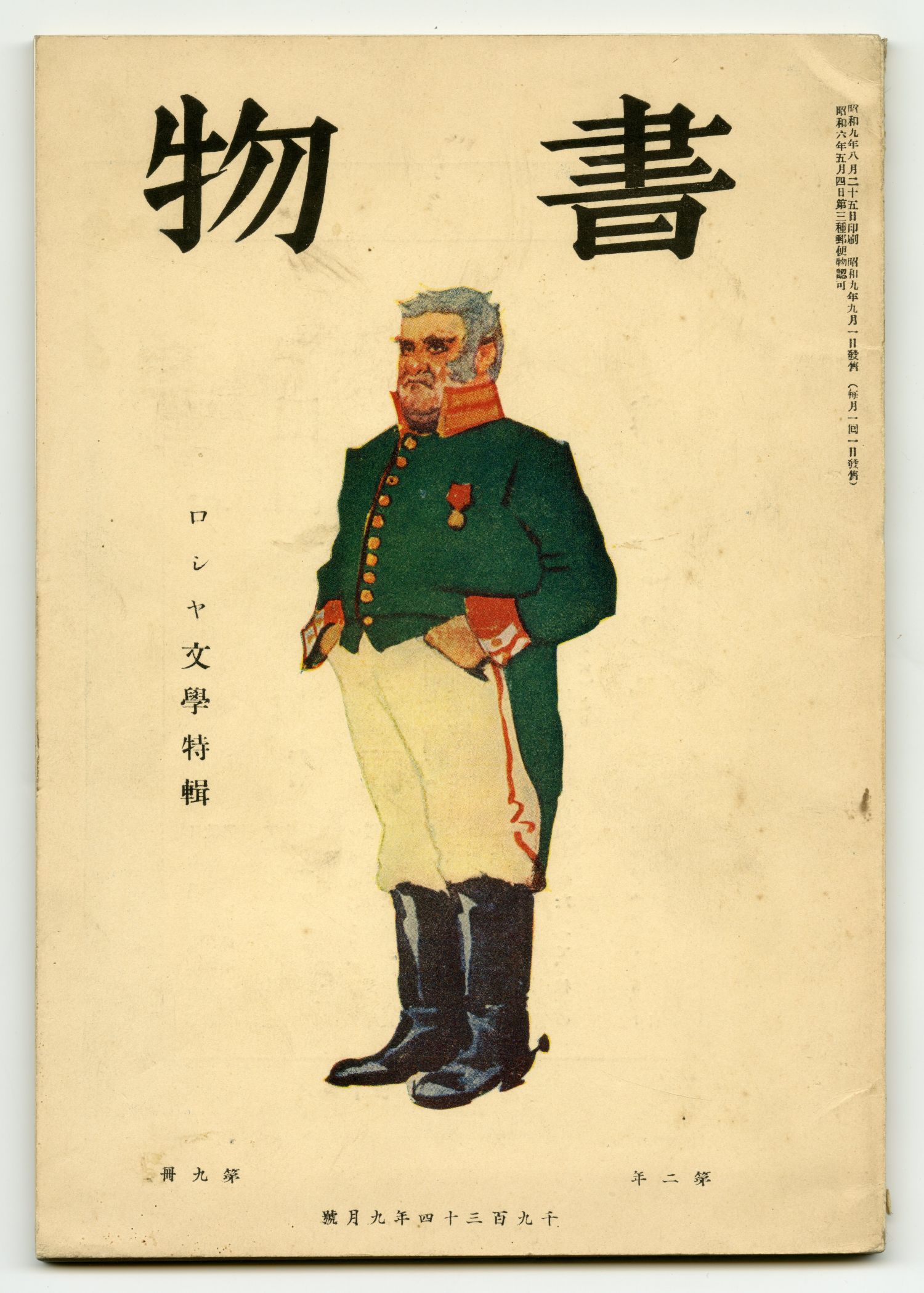

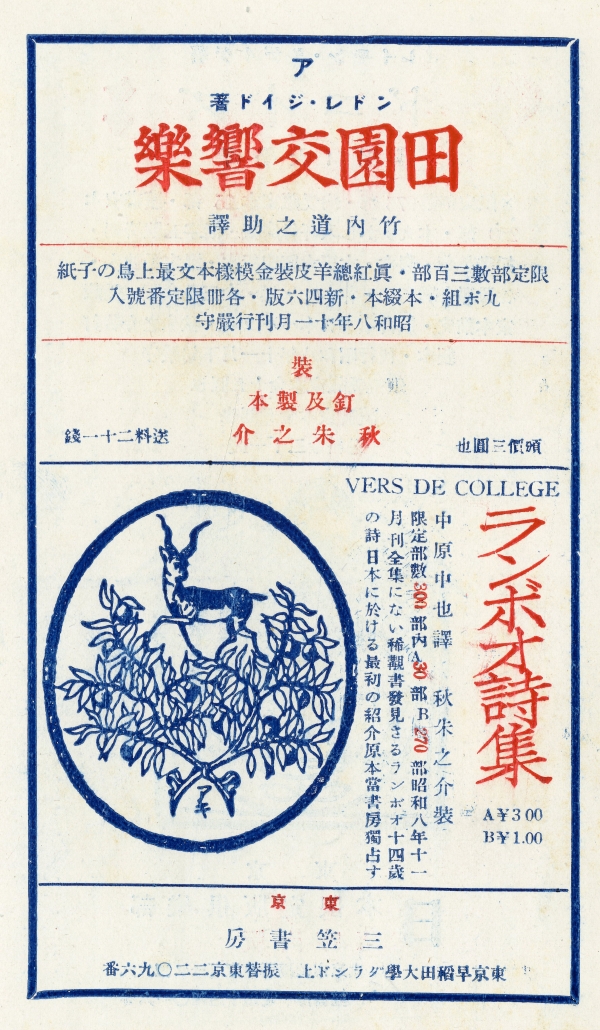

秋朱之介(西谷操、1903~1997)は、1934年9月1日発行『書物』9月号を最後に三笠書房を離れたあと、自身の裳鳥会で出版活動を続けます。

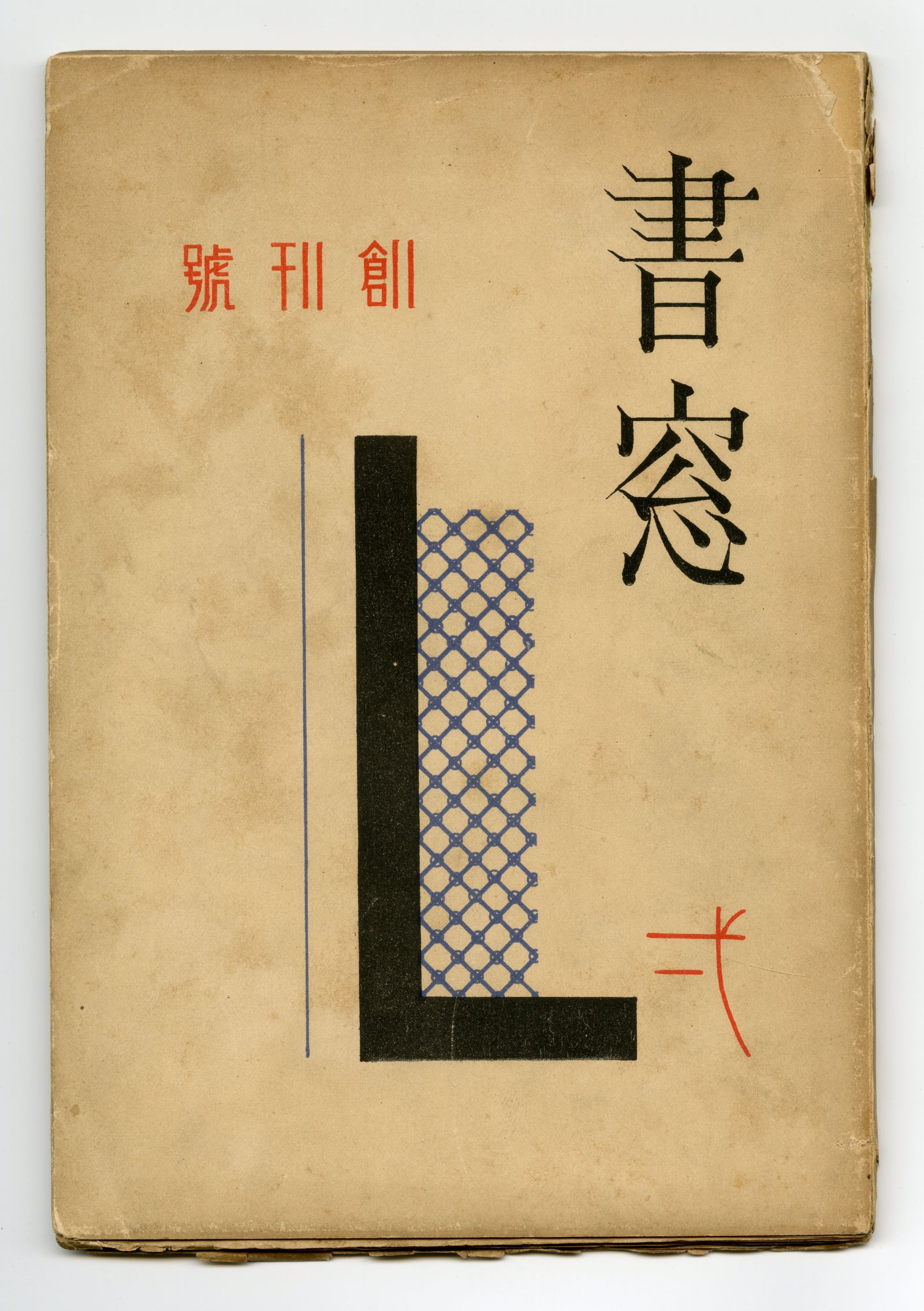

今まで裳鳥会で刊行した本の現物を1冊も持っていなかったのですが、三笠書房で秋朱之介が編集していた『書物』誌の続きのような雑誌『書物倶楽部』の創刊號(1934年10月5日發行、裳鳥会)と第二號(1934年11月25日發行、裳鳥会)を入手することができました。

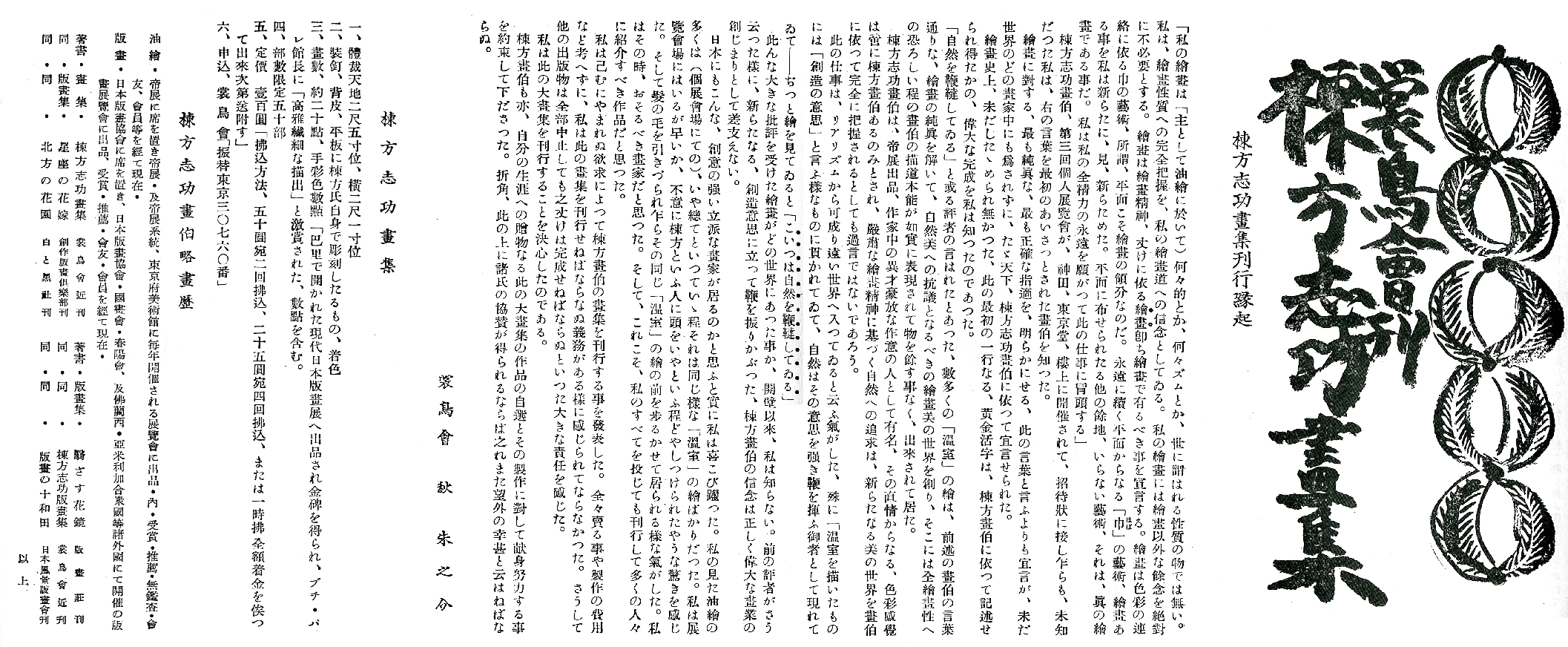

『書物倶楽部』については、『書物関係雑誌叢書』第20巻(1993年、ゆまに書房)収録の「書物倶楽部」復刻版を使った「第256回 1934年の秋朱之介の裳鳥会刊『棟方志功画集』広告(2019年2月7日)」などでも書いていますが、改めて書くつもりです。

複製より実物がいいです。

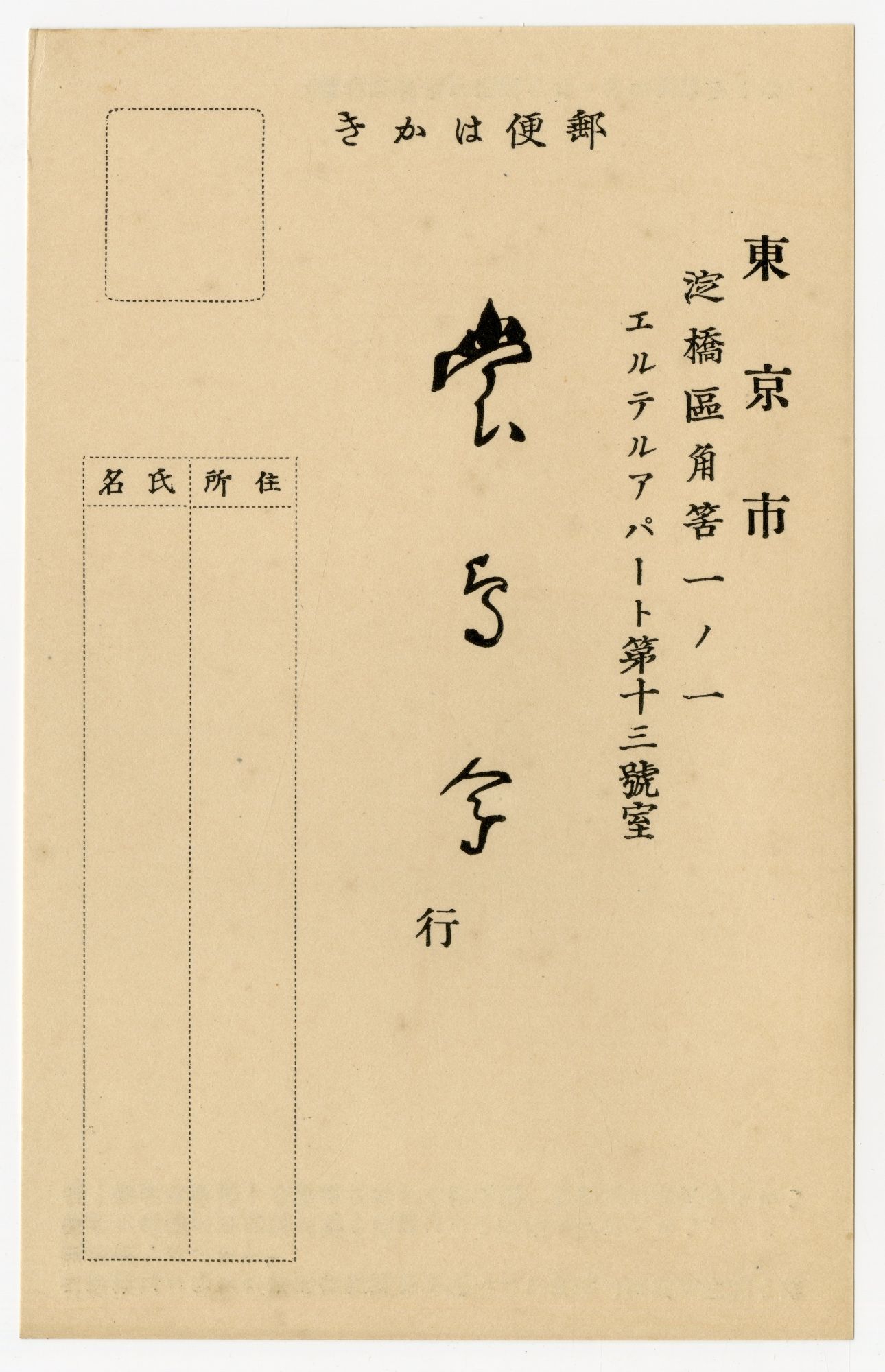

今回取り上げるのは、その『書物倶楽部』創刊號にはさまれていた裳鳥会の読者カードです。

宛先の裳鳥会の書は、秋朱之介によるものと思われます。

この読者カードで、裳鳥会の正確な住所「東京市淀橋區角筈一ノ一 エルテルアパート第十三號室」を知ることができました。

エルテルアパートが新宿のどのあたりにあったかを調べてみると、Wikipediaに掲載された、社会学者、 湯沢雍彦(ゆざわ やすひこ、1930年8月25日~2023年9月8日)の項に、次の記述がありました。

「昭和5年、東京都豊多摩郡淀橋町角筈1丁目1番地(現在の新宿駅東口中村屋本店と高野果物店のすぐ裏、武蔵野館の目の前)にて生まれる。

実家は新宿の炭問屋一号店を営み、昭和に入ってからは、同地に貸店舗、貸アパート、自営の喫茶店『喫茶エルテル』を開ける。

母のいとこは、新宿炭問屋紀伊國屋(現在紀伊國屋書店)を創業した田辺茂一。」

新宿駅東口の武蔵野館の目の前に住んでいたわけです。

ちなみに、『書物倶楽部』創刊號の發賣所は紀伊國屋書店です。

理由は分かりませんが、第二號から紀伊国屋書店の名は消えています。

◆

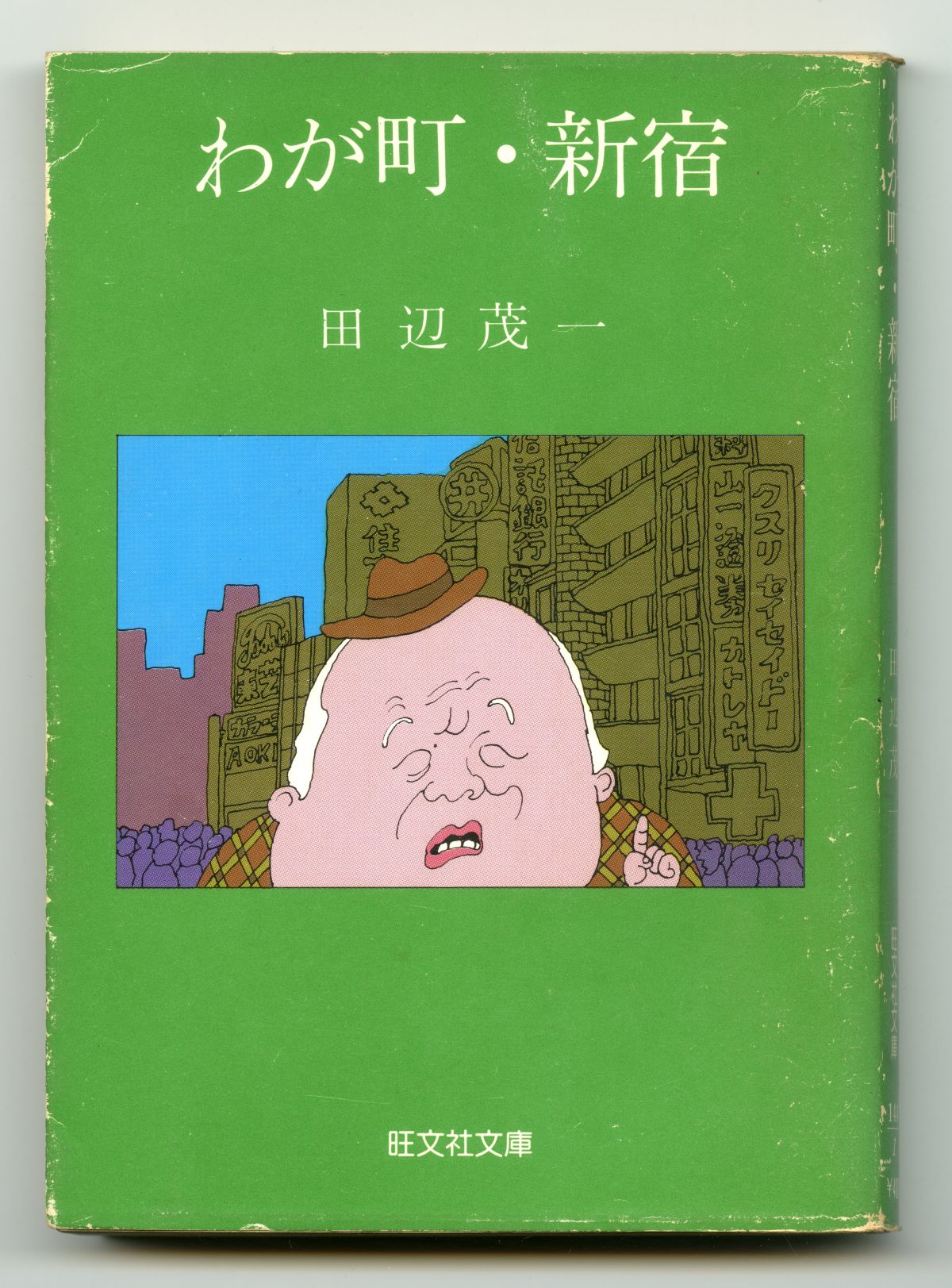

田辺茂一『わが町・新宿』(1981年11月25日初版発行、旺文社文庫、元版は1976年サンケイ出版)

秋朱之介の裳鳥会の住所「東京市淀橋區角筈一ノ一 エルテルアパート第十三號室」関連で、そういえば、田辺茂一の『わが町・新宿』の旺文社文庫版を持っていたなと思い出し、小一時間探して、やっと掘り出しました。

喫茶エルテルについての言及もありました。

現在の三越支店の場所にあった、武蔵野館が、裏通りの角に移ったのは、昭和三年十二月だ。

(略)

歌舞伎町の繁華街が生まれないころの戦前の新宿は、現在の三越裏のカフェー街の一部とムーラン、武蔵野館の面した通りの界隈が、華やかさの中心地で会った。

当時はムーラン前に東京会館もあった。

新宿にはめずらしく、瀟洒で、上品な店で、私は、時折、金田一博士や今和次郎氏達とご一緒に、食事をしたりした。

ムーラン並びには、中国料理「大山」、日本座敷の大広間もあった料亭「宝亭」喫茶の「フランス屋敷」、すこし離れて同じく喫茶の「エルテル」などがあった。小さい店ではあったが、エルテルには、文学的な雰囲気もあり、石川達三さんの、第一回芥川賞受賞「蒼氓」の祝いの集いも、ここであり、海音寺潮五郎氏も駈けつけたりした。 (「武蔵野館界隈」から)

海音寺潮五郎と秋朱之介は、神田の正則英語学校に通っていたころ、神田の同じ下宿住まいだったので、何かと縁があります。

湯沢ビルというのがある。テナントとして、一、二階に、国際的デザイナー森英恵さんの店がある。彼女の発祥の地である。

このビルのオーナーである湯沢さんの先代も、元を洗えば薪炭問屋であって、私の家とは遠い姻戚関係になる。先代湯沢新二さんは、数年前に亡くなったが、野村専太郎さんとは、小学以来の同級生で、一緒に在郷軍人会の世話役で、戦時中は銃後の一切をとりしきっていたが、一方片手に、喫茶店「エルテル」などを経営していた。機関誌「ひろば」を出している国民懇話会理事長の湯沢光行君の令兄であった。光行君は、しばらくライオンズクラブの会長などもしていたが、両人とも、草深い新宿からの育ちだから、湯沢兄弟というのは、私にも兄弟のようなものであった。

紀伊国屋の田辺茂一も湯沢兄弟も新宿駅前の薪炭問屋の2代目。

薪炭というと紀州備長炭がまず思い浮かびますけど、紀州の人が薪炭を扱い慣れていたのでしょうか。

社会学者の湯沢雍彦は、「湯沢兄弟」の次の世代になるのでしょうか。

◆

恩地孝四郎編集『書窓』(アオイ書房)に寄稿した文章のなかで、秋朱之介はエルテルアパートについて、少し触れてています。

「夏蕎麥の花さくあたり 別れた人よ 大野川の村への道はながかつた――とわが良き詩人田中冬二さんはその第三詩集「山鴫」の中でうたつてゐる。

葉月八日立秋、十日西鶴忌、十四日の滿月も雨に曇つて、十九日愛宕山燈籠焚き、あーもう空には秋風が流れてゐる。

アパートの窓でしきりにベコニアの花が散る。新刊の頁でも切りたい、塵のつもつた机の前に座つて、インクの匂ひなつかしいまゝにペンをとつて座右の書物の讀後感を書きとめてをく。 」(『書窓』6 第1巻第6號 1935年9月10日發行 秋朱之介「詩集・山鴫・感」)

三笠書房から離れた秋朱之介にとって、新宿のエルテルアパートに構えた裳鳥会は、新しい始まりのはずでしたが、文章には憂鬱な気配がつきまとっています。

「ひいやりとする秋の肌寒は私の心を悲しくする。今日私は新宿のアパートの屋上に立つて澄みきつた武藏野の果を眺めてゐた。さうして私は思つてゐた。私は幾年小鳥をきかないだらう。私は幾年小川を見ないだらう――」(『書窓』7 第2巻第1號 1935年10月10日發行 秋朱之介「季節と詩心」)

エルテルアパートが何階建だったか分かりませんが、まだそのころは、エルテルアパートの屋上から、武蔵野が見渡せたのでしょう。

秋朱之介の新宿時代は短く、翌年には「京橋区銀座二ノ四」に移ります。

新宿で続けられなかった理由があったのかもしれません。

『書物倶楽部』も2号だけで終わり、裳鳥会として刊行予告を出していた、

城左門『詩集二なき生命』(昭和10年7月、版画荘から刊行。装釘は恩知孝四郎)

棟方志功画集

棟方志功版画集

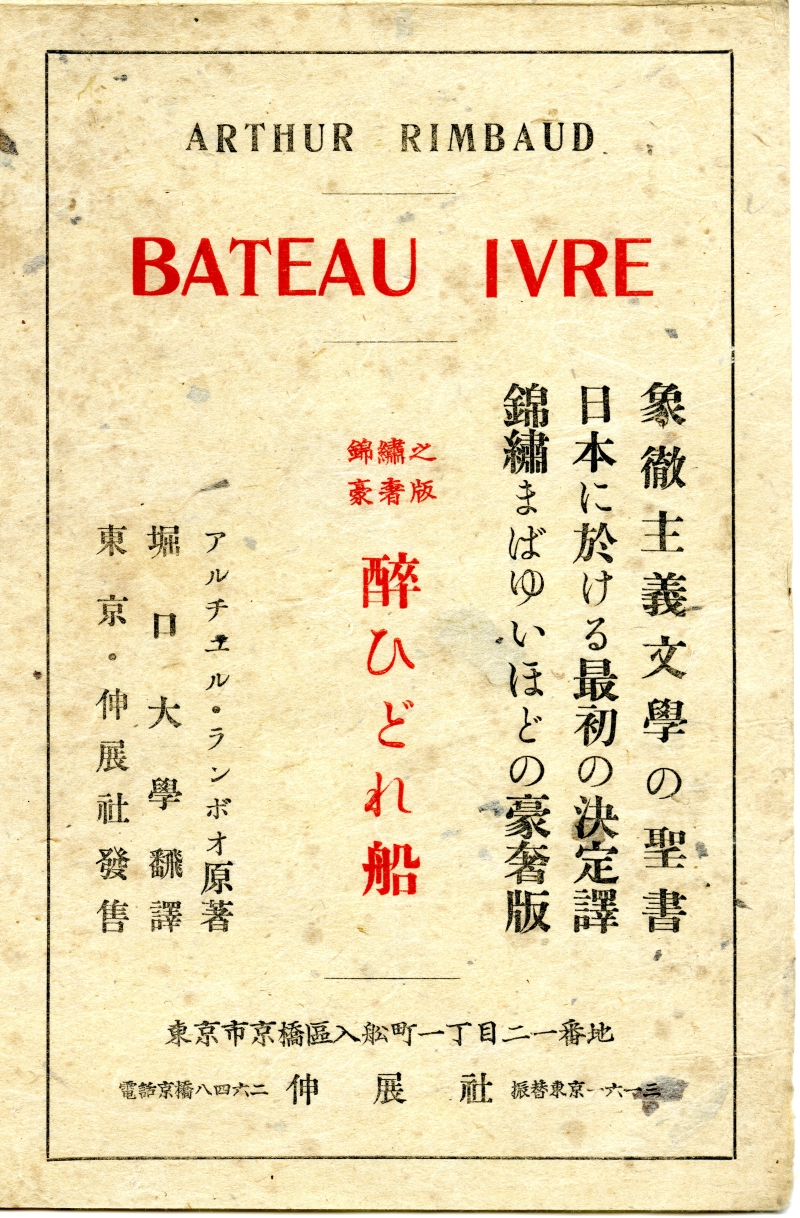

アルチュウルランボオ全集全四巻

シヤルル・ボオドレエル 村上菊一郎訳『惡の華』 (昭和12年6月、版画荘から刊行。装釘は恩知孝四郎)

美術と文学と工芸の新雑誌『どくだみ』

といった書物は、裳鳥会から刊行されることはありませんでした。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

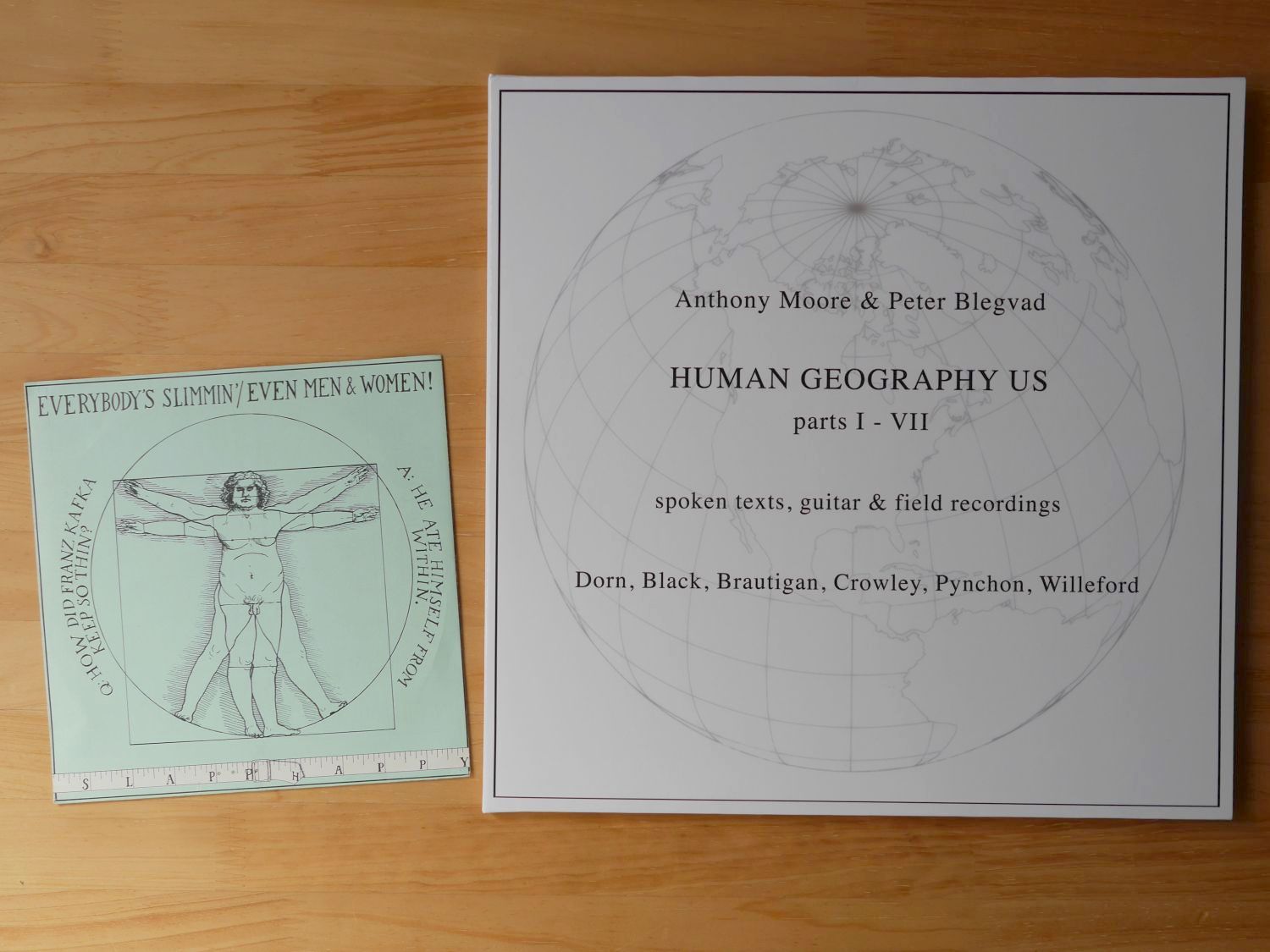

アンソニー・ムーア(Anthony Moore)のレコード・リリースが続きます。

びっくりです。

自身のHalf Cat Recordsから、2枚のアナログ盤が出ました。

レコード番号HC005は、アンソニー・ムーアのグループOBTRAM3の、HastingsとLondonでのライブ盤。

OBTRAM3は、

Anthony Moore ギター、ノイズ、フィールドレコーディング

Tullis Rennie トロンボーン、エレクトロニクス

Olie Brice ダブルベース

の3人。

ゲストに

John Butcher サキソフォン

Matthias Muche トロンボーン

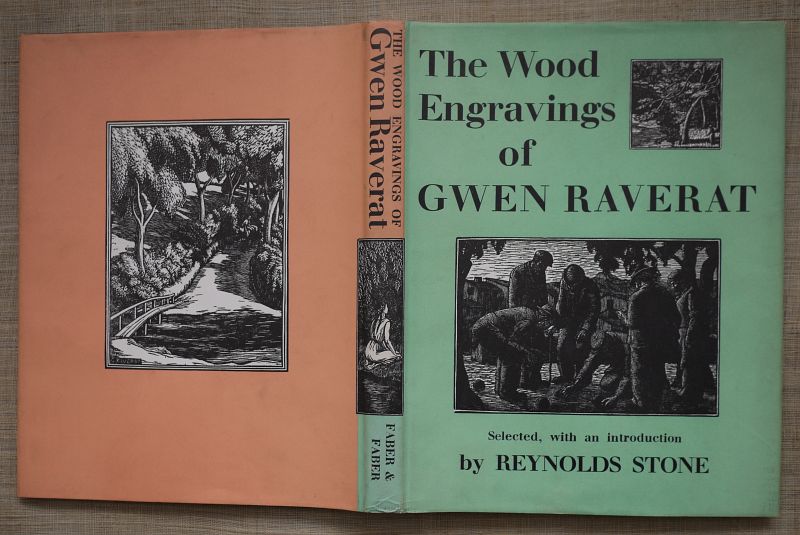

即興演奏で、Hastingsは2024年7月3日、Londonは2024年7月4日の録音。

◆

レコード番号HC006は、OBTRAM3のスタジオ録音盤。

アンソニー・ムーアの楽器がHC005とは少し違います。

Anthony Moore ヴォイス、ピアノ、ギター、ユーロラックシンセ

Tullis Rennie トロンボーン、エレクトロニクス

Olie Brice ダブルベース

HC006 OBTRAM3「OBTRAM3」(2025年)も、基本即興ですが、

6曲中2曲、朗読ものがあって、「Pulmonary Breath Sounds」では、医学生に、肺胞呼吸音・胸膜摩擦音・気管支肺胞呼吸音・死後喘鳴・エゴフォニー(山羊音)など肺のいろいろな呼吸音の聴取法を教えるテキストをそのまま読み上げています。

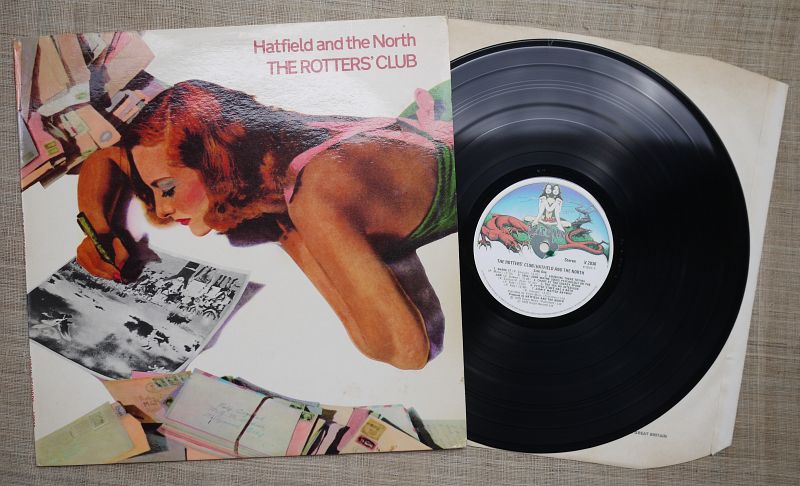

場違いなユーモアというかオノマトペ的な面白さがあるテキストの朗読になっています。

「The Benevolent Lieutenant」は、アンソニー・ムーアが見た夢でしょうか、戦場をかけめぐる騎兵が木の描写をする画家たちを観察しています。

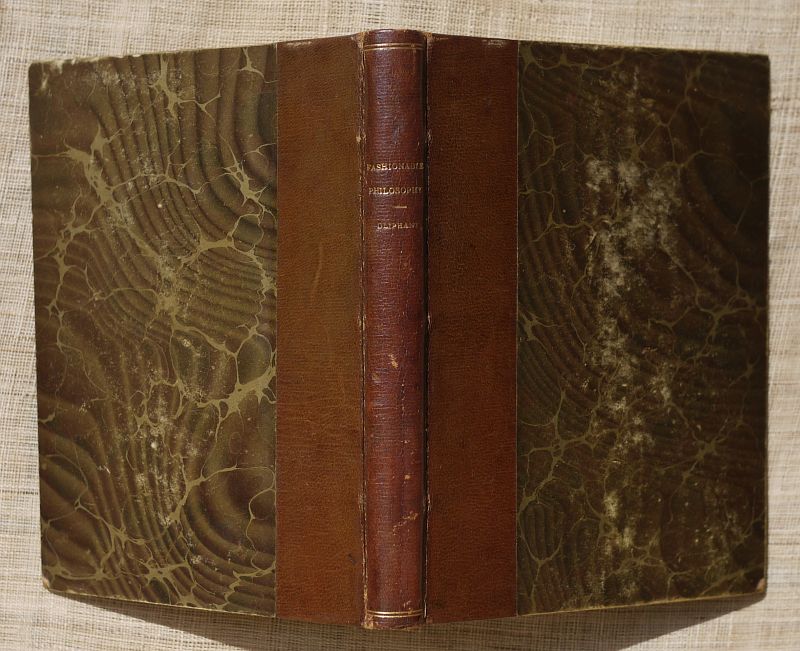

ポール・ナッシュ(Paul Nash、1889~1946)の絵のなかに入りこんだような世界です。

◆

Half Cat Recordsのディスコグラフィーは、

HC001 Slapp Happy「EVERYBODY'S SLIMMIN'」(1982年)

HC002 Anthony Moore & Peter Blegvad「HUMAN GEOGRAPHY US I - VII」(2022年)

HC003 AKA「ELECTROMICS」(2024年)

HC004 Anthony Moore & The Missing Present Band「LIVE IN COLOGNE」(2024年)

HC005 OBTRAM3+2「Hasting London」(2025年)

HC006 OBTRAM3「OBTRAM3」(2025年)

HC003の入手法がいまだに分かりません。

「a dream-drenched soundscape of instrumental, electronic music lasting just short of 40 minutes」だそうです。

8分の抜粋は、Half Cat Musicのサイトで聴くことはできるのですが。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

448. 2026年の桜島(2026年1月1日)

2026年元旦。

夏目漱石の先生だったジェームズ・マードック旧邸前から、2026年の初日の出を迎えました。

眼下の磯海水浴場の砂浜には大勢の人が集まっています。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

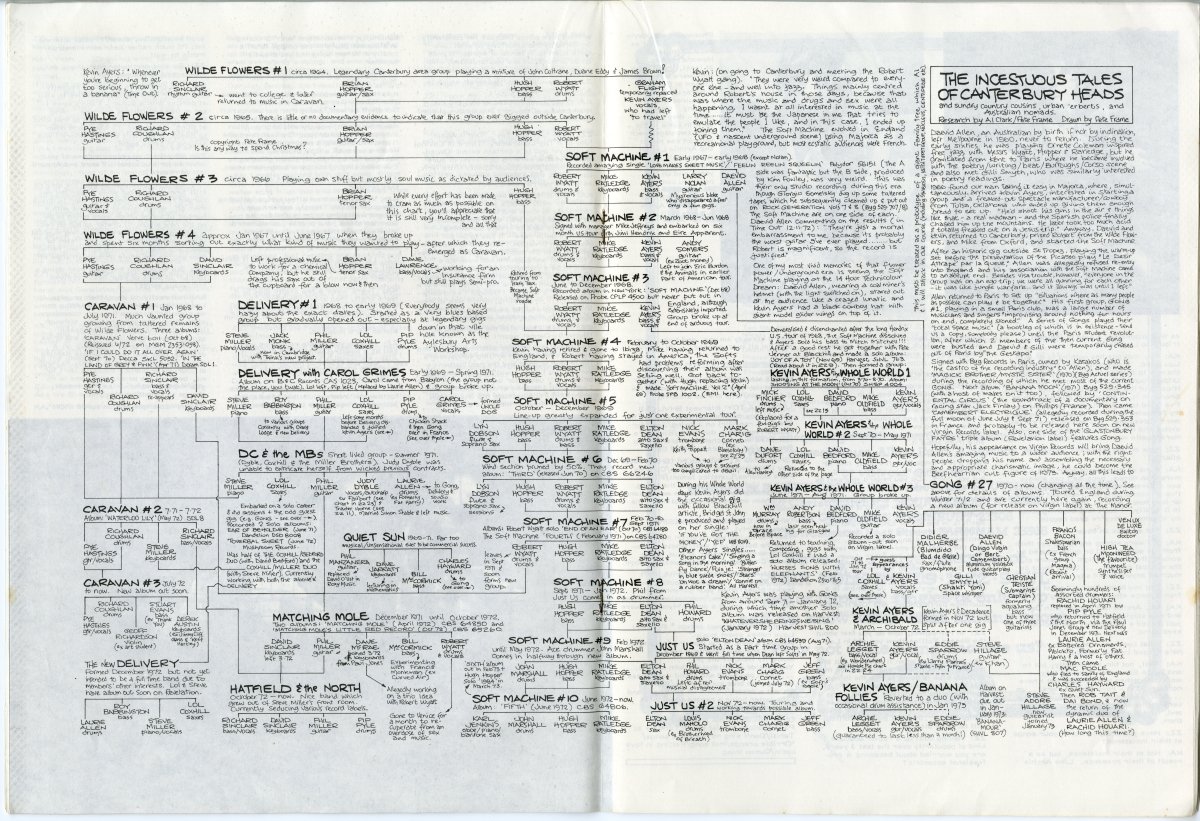

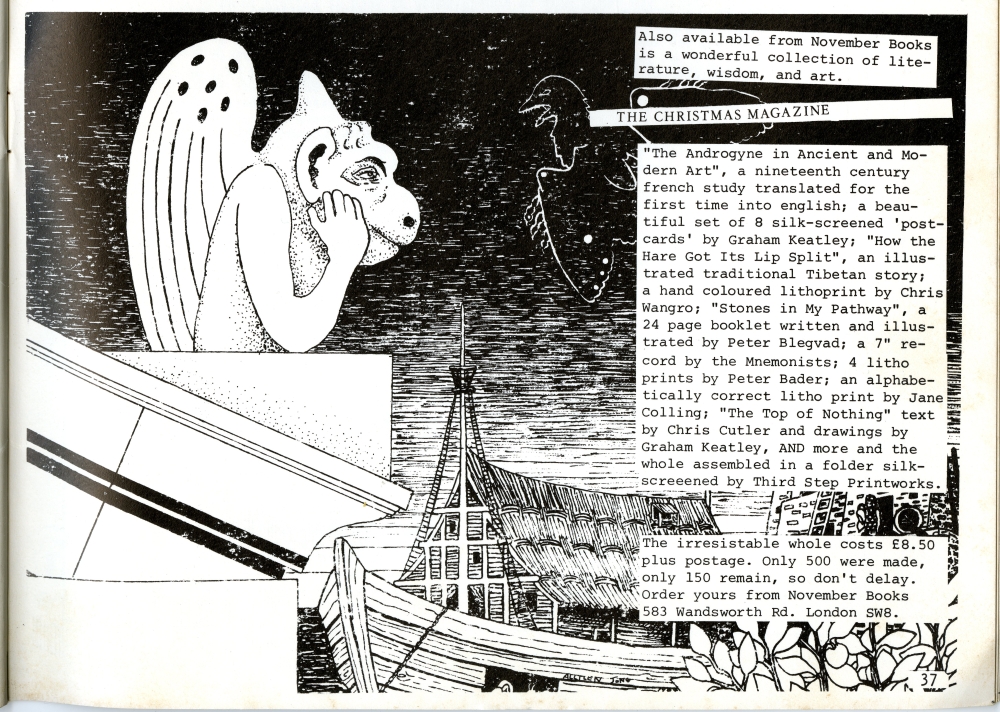

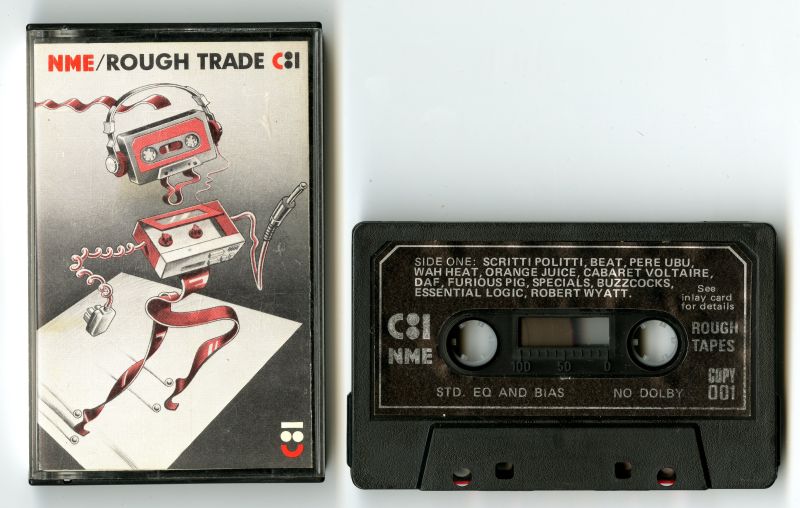

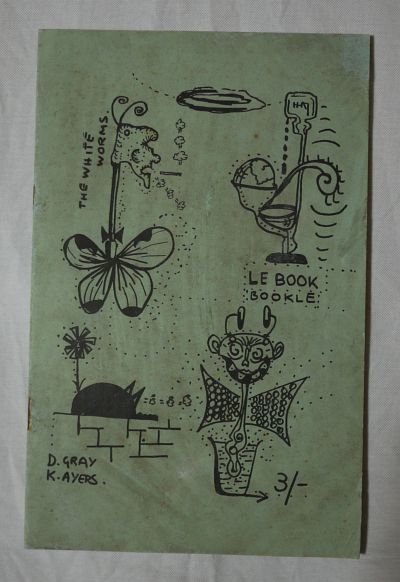

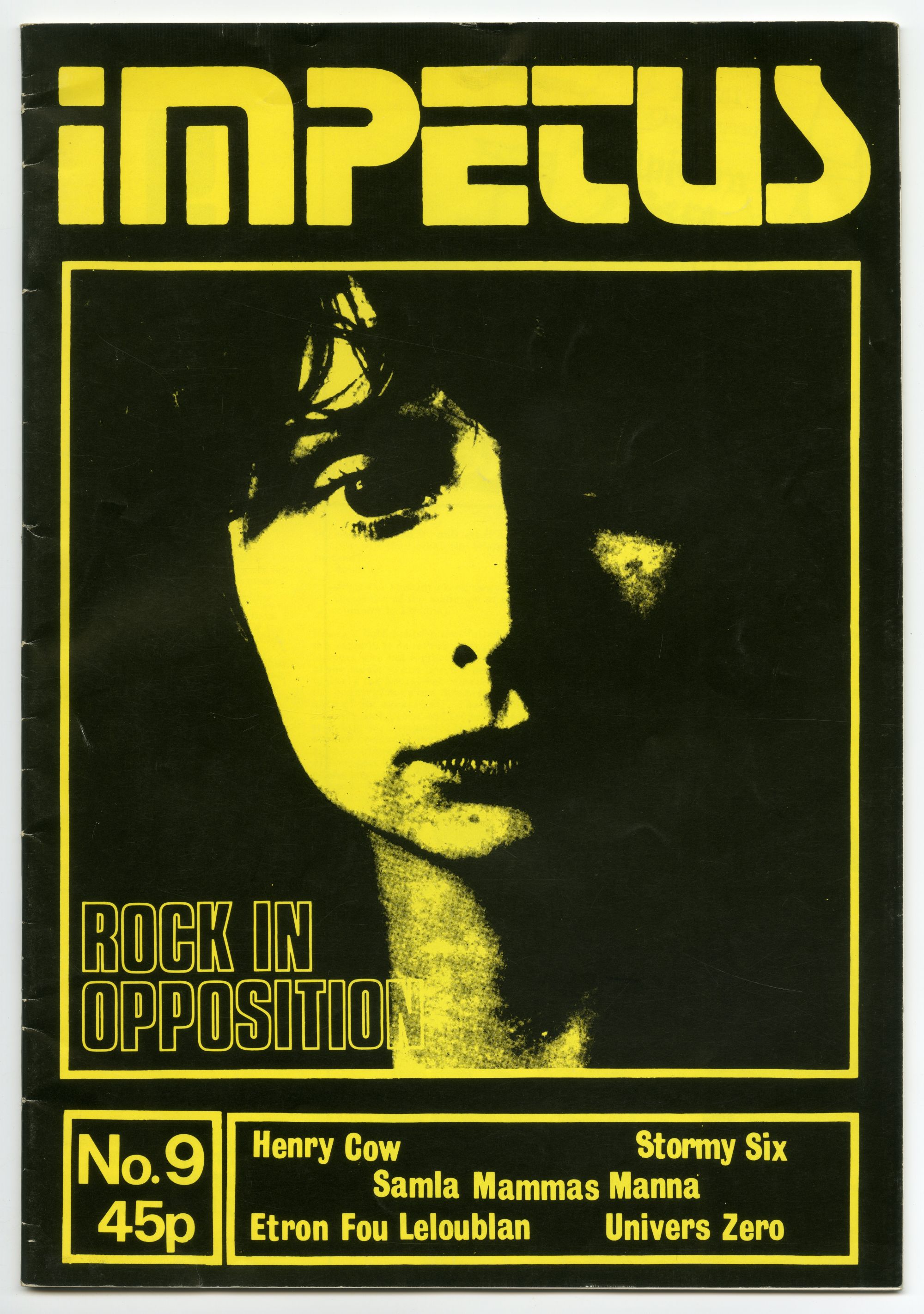

447. 1979年の『IMPETUS』第9号(2025年12月1日)

1979年刊行の、イギリスの音楽誌『IMPETUS』第9号です。

表紙の写真が、いちばん好きな歌い手、ダグマー・クラウゼ(Dagmar Klause)ということだけで、もう十分うれしい1冊です。

写真は、Alain Disterによるもの。

ヘンリー・カウ(Henry Cow)を中心に集まった「ROCK IN OPPOSITION」(通称RIO、「反対派ロック」と訳されていました)に集まったグループ、 Henry Cow(イギリス)、Stormy Six(イタリア)、Salma Mammas Manna(スウェーデン)、Etron Fou Leloublan(フランス)、Univers Zero(ベルギー)が特集されています。

雑誌は30年経つと化けはじめると言います。

時を経ることで化けた雑誌を手に取ることができるのは、ほんとうに愉快なできことですが、1979年に手に取っていたら聴く耳も変わっていたかなと思わせる雑誌でした。

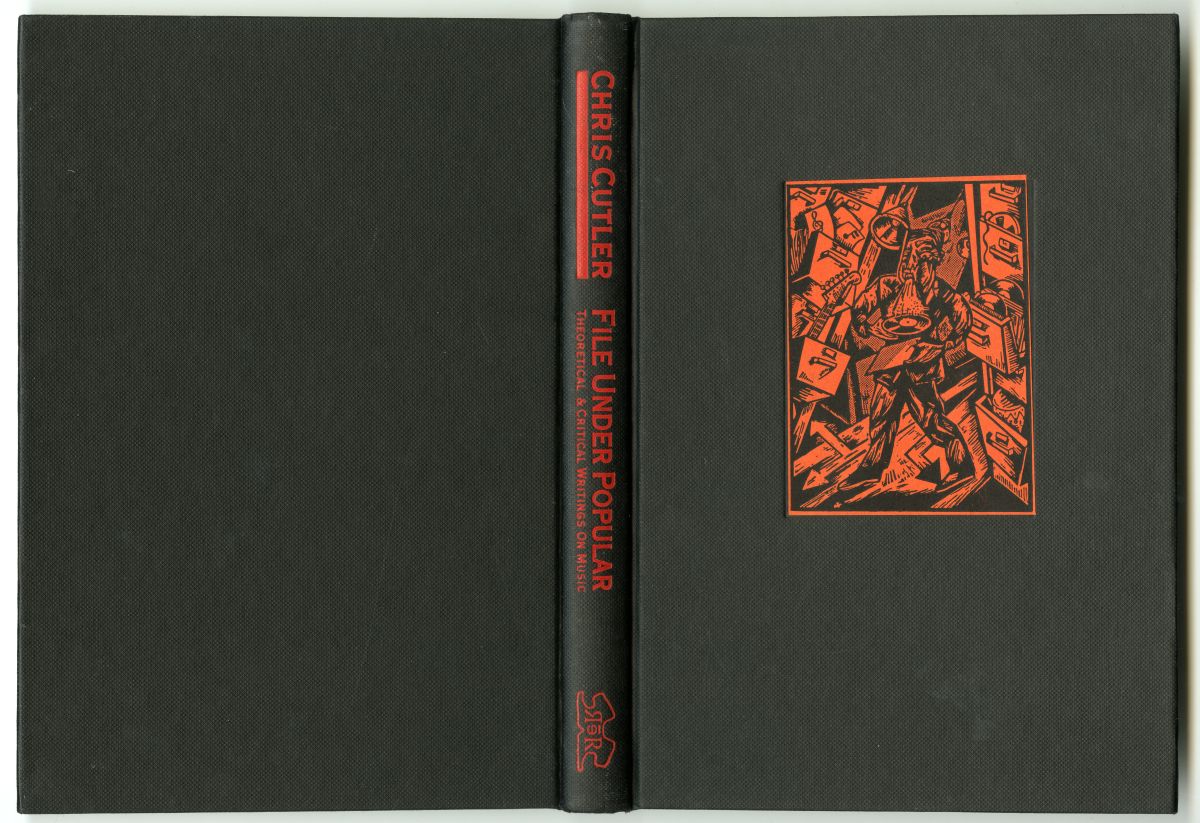

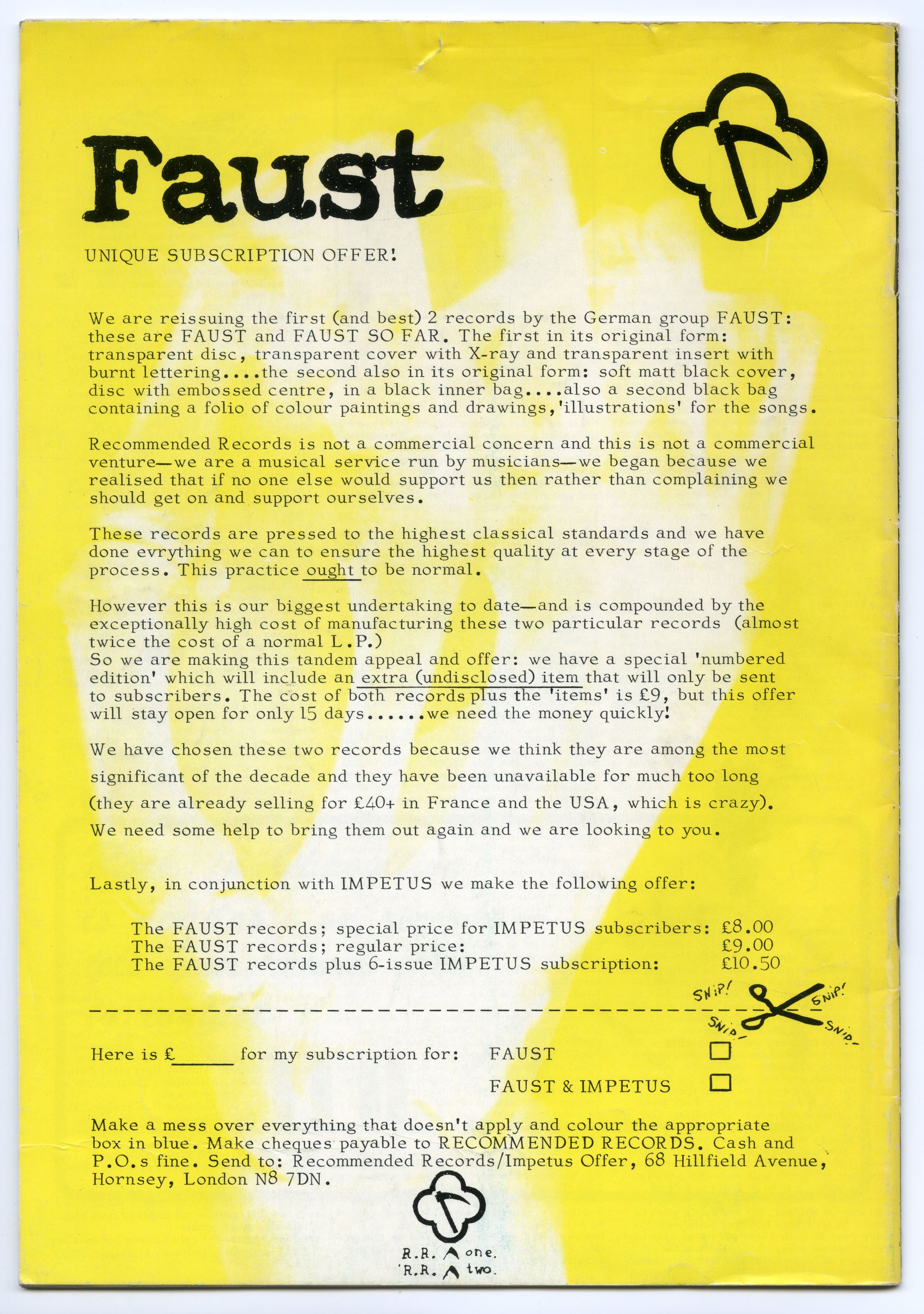

『IMPETUS』第9号の裏表紙

当時、Henry CowやArt Bearsのドラマーとして活動していたクリス・カトラーが、組合方式で立ち上げたレコードレーベル、RECOMMENDED RECORDSの広告。

ドイツのグループFAUSTのアルバム『FAUST』(1971年)『FAUST SO FAR』(1972年)の再発と『IMPETUS』誌の定期購読を組み合わせています。

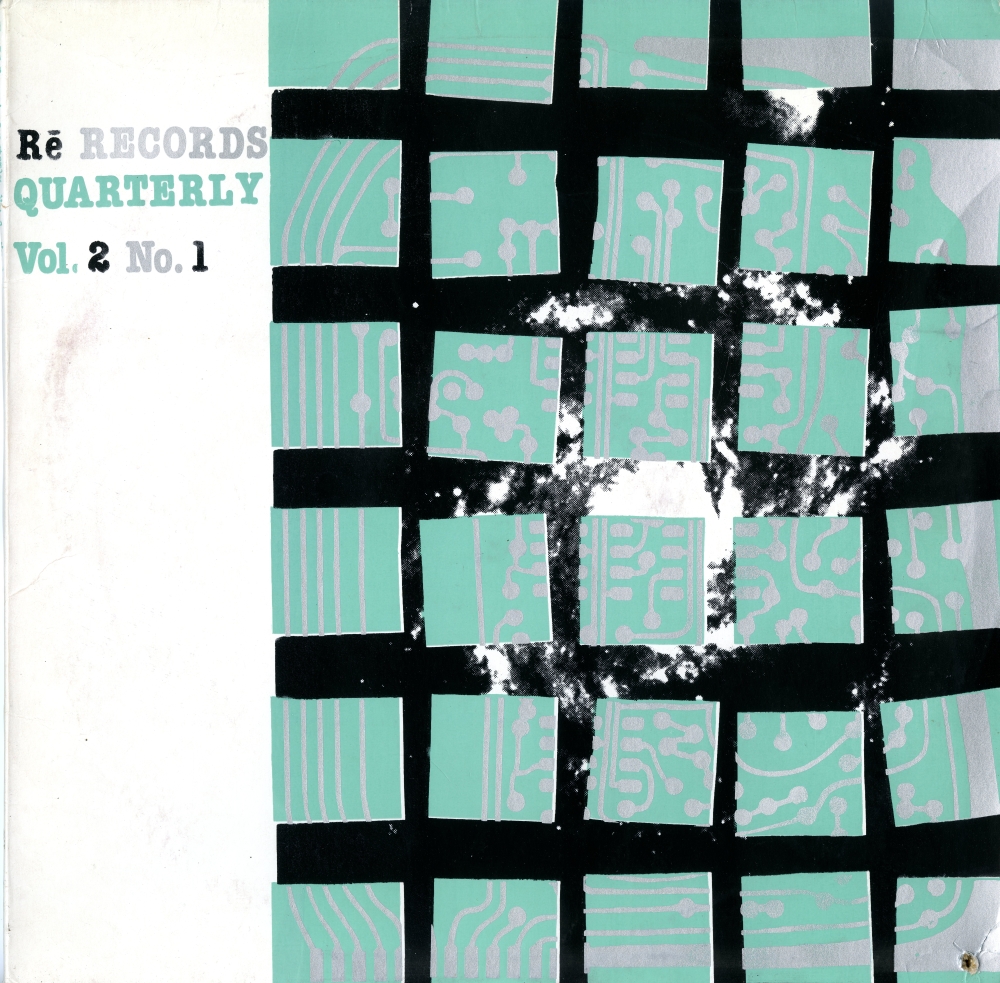

RECOMMENDED RECORDSが、自分の雑誌『Rē Records Quarterly』をはじめるのは1985年からです。

『IMPETUS』第9号の目次

Rock In Opposition Introduction (Kenneth Ansell)

Nick Hobbs: Isntigator (Kenneth Ansell)

Henry Cow (Kenneth Ansell)

Stormy Six (Kenneth Ansell)

peter cutler discusses music and culture in italy with umberto fiori (Peter Cutler)

Samla Mammas Manna (Kenneth Ansell)

Etron Fou Leloublan (Kenneth Ansell)

Univers Zero (Kenneth Ansell)

RIO Brought Up To date (Chris Cutler)

Trackingon (Dave Preston, Paul Marker, Christopher Little and Kenneth Ansell)

45s & 7”s

Further Reading

24ページの「ROCK IN OPPOSITION」特集。

記事のほとんどは、編集長のKenneth Ansellが手がけています。

Stormy SixのUmberto FioriへのインタビューはPeter Cutler、特集をしめくくるテキストは、Chris Cutlerが書いています。

振り返れば、『IMPETUS』誌に掲載された記事やインタビューは、初期の『Fool's Mate』誌によく翻訳されていました。

ところで、VirginレーベルのXTCやヒューマン・リーグのアルバム・ジャケットをデザインしたKen Ansellという人がいます。

もしかして『IMPETUS』のKenneth Ansellと同一人物か?と謎でした。

しかし、Kenneth Ansellがはじめたレコード・レーベル「IMPETUS」のアマチュアな経営、ミュージシャンへの支払いに関する評判の悪さを知ると、同一人物のように思えません。

discogsサイトでも、Ken Ansellが手がけたレコードのなかに、「IMPETUS」レーベルのものも含まれていますが、まだ情報が整理されていないようです。

◆

「TRACKINGON」はレコード評のページで、アルバムジャケットの写真などなく文字主体で、15ページにわたって、次のようなアルバムが取り上げられています。

各記事は無記名ですが、Dave Preston、Paul Marker、Christopher Little、Kenneth Ansellの4人でレビューしています。

MICHAEL BASS『PARCHESI PIE』(RRR)

DAVID BOWIE『STAGE』(RCA Records)

DAVID BOWIE『LODGER』(RCA)

LITTLE FEAT『WAITING FOR COLUMBUS』(Warner Brs)

FRANK ZAPPA『ZAPPA IN NEW YORK』(Discreet)

FRANK ZAPPA『SLEEP DIRT』(Discreet)

FRANK ZAPPA『ORCHESTRAL FAVOURITES』(Discreet)

FRANK ZAPPA『SHEIK YERBOUTI』(CBS)

UK『UK』(Polydor)

UK『DANGER MONEY』(Polydor)

BRUFORD『ONE OF A KIND』(Polydor)

NATIONAL HEALTH『OF QUEUES AND CURES』(Charly)

GILGAMESH『ANOTHER FINE TUNE YOU’VE GOT ME INTO』(Charly)

TELEVISION『ADVENTURE』(Elektra)

MAGAZINE『REAL LIFE』(Virgin)

MAGAZINE『SECONDHAND DAYLIGHT』(Virgin)

CAN『OUT OF REACH』(Lightning)

LA DÜSSELDORF『LA DÜSSELDORF』(Radar Records)

CLUSTER AND ENO『CLUSTER AND ENO』(Sky Records)

BRIAN ENO『MUSIC FOR FILMS』(Polydor)

DEVO『Q:ARE WE NOT MEN A:WE ARE DEVO』(Virgin)

ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS『THIS YEAR’S MODEL』(Radar Records)

ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS『ARMED FORCES』(Radar)

BRUCE SPRINGSTEEN『DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN』(CBS)

BOB DYLAN『STREET LEGAL』(CBS)

THE JERRY GARCIA BAND『CATS UNDER THE STARS』(Arista)

BOB WEIR『HEAVEN HELP THE FOOL』(Arista)

DAVID GILMOUR『DAVID GILMOUR』(Harvest)

RICHARD WRIGHT『WET DREAMS』(Harvest)

KEVIN AYERS『RAINBOW TAKEAWAY』(Harvest)

SOFT MACHINE『ALIVE AND WELL』(Harvest)

TURNING POINT『SILENT PROMISE』(Gull)

PAZ『KANDEEN LOVE SONG』(Spotlite Records)

COINCIDENCE『COINCIDENCE』(Disques Tromblas)

MICHAEL ROTHER『FLAMMENDE HERZEN』(Sky Records)

MICHAEL ROTHER『STERNTALER』(Sky)

THE KLAUS LENZ BAND『WIEGENLIED』(Vinyl)

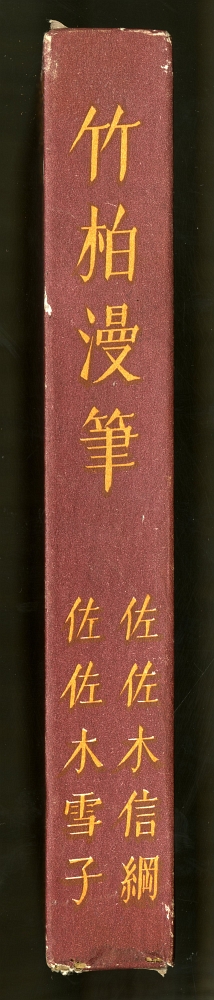

GOBLIN『SUSPIRIA』(EMI)

ILLUSION『ILLUSION』(Island Records)

ALVARO『DRINKIN’ MY OWN SPERM』(Squeaky Shoes Records)

EGBERTO GISMONTI『SOL DO MEIO DIA』(ECM)

JAN GARBAREK『PLACES』(ECM)

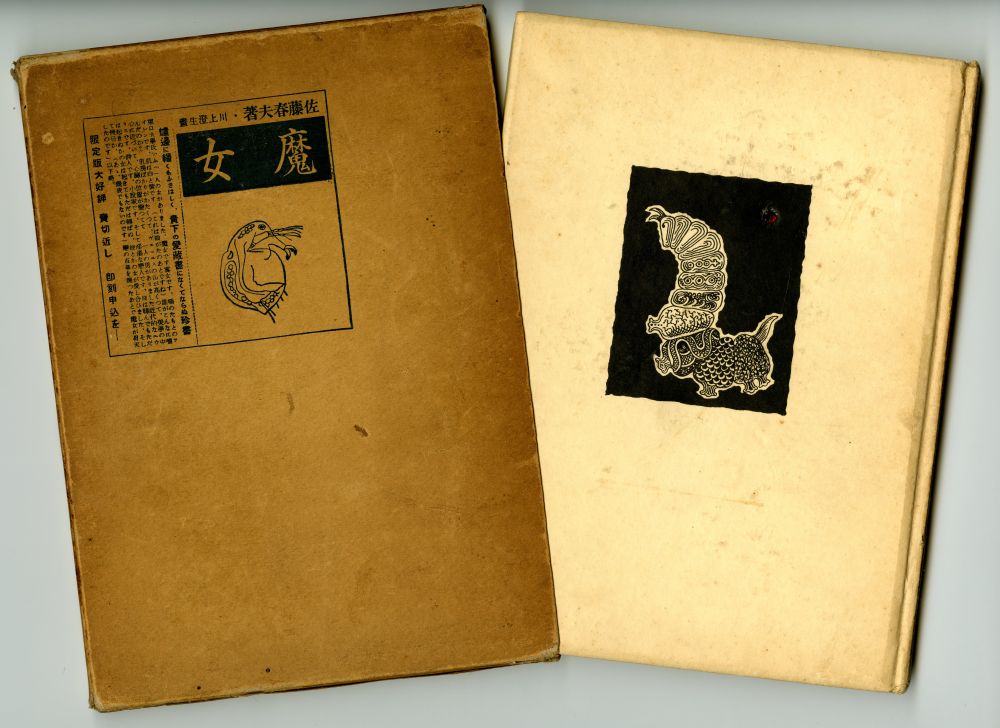

RALPH TOWNER『BATIK』(ECM)

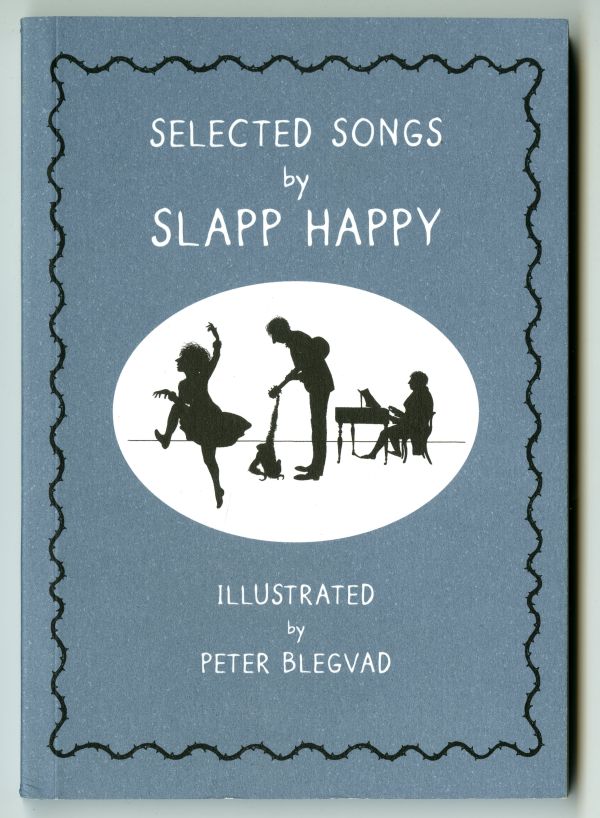

KEN HYDER’S TALISKER『THE LAST BATTLE』(Vinyl Records)

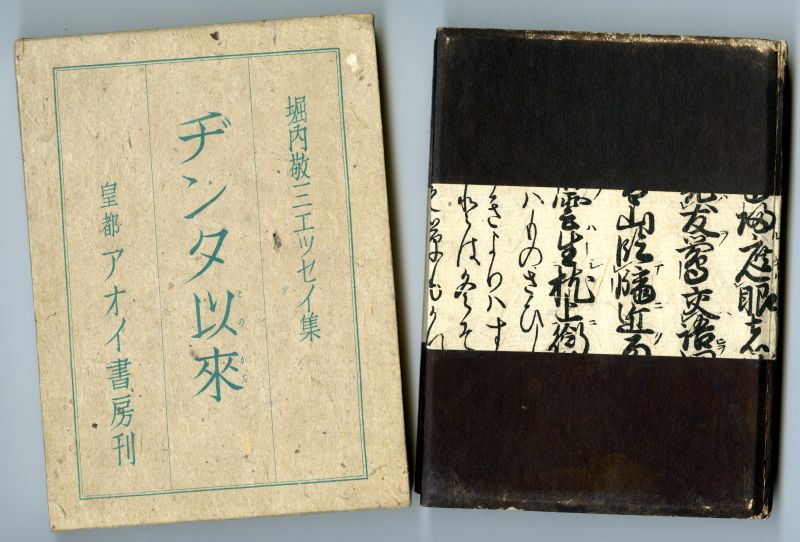

THE CHIEFTAINS『CHIEFTAINS:7』(CBS)

THE CHIEFTAINS『CHIEFTAINS:8』(CBS)

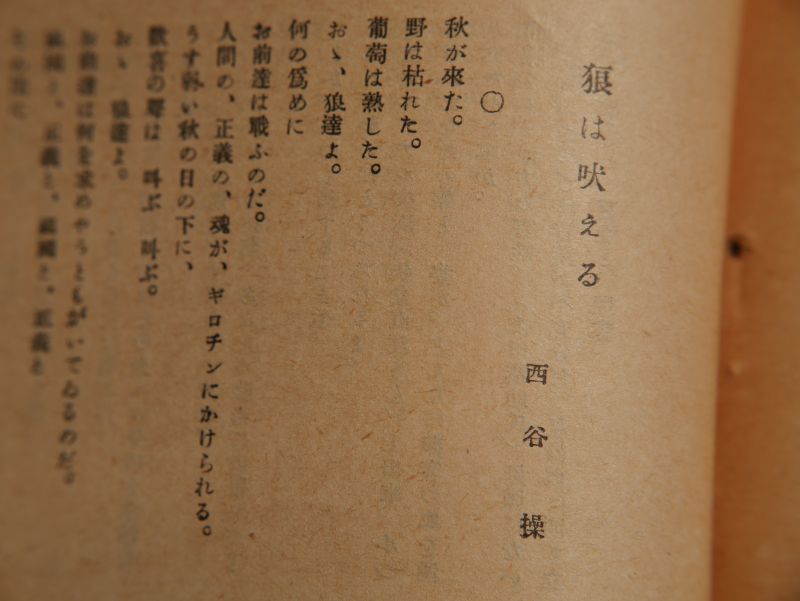

BLUE NOTES『IN CONCERT VOL 1』(Ogun Records)

DUDU PUKWANA『DIAMOND EXPRESS』(Freedom Records)

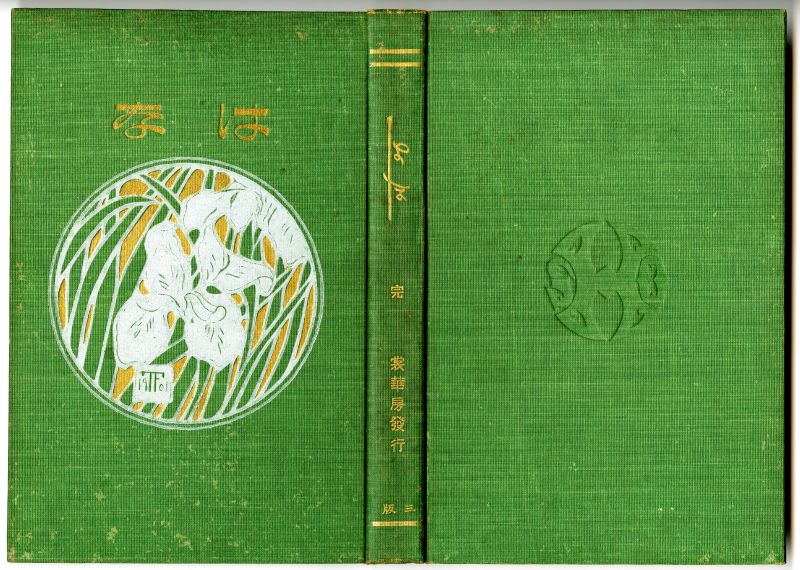

ANDREW CYRILLE & MĀŌNŌ『CELEBRATION』(IPS)

ANDREW CYRILLE & MĀŌNŌ『JUNCTION』(IPS)

MILFORD GRAVES & BÄBI MUSIC『BÄBI』(IPS)

JOHN STEVENS『TOUCHING ON』(Vinyl Records)

SPONTANEOUS MUSIC ENSEMBLE『BIOSYSTEM』(Incus)

JOHN STEVENS/TREVOR WATTS/BARRY GUY『NO FEAR』(Spotlite Records)

この時期の音楽にどっぷりひたっていたので、わくわくするレコードが次から次に並んでいます。

女性の気配がうすいのも特徴かもしれません。

『IMPETUS』のバックナンバーを読めば、時間が溶けていきそうです。

古書価がそこそこ高いので、なかなか手が出せず、手もとにあるのはこの1冊のみ。

幸いというべきか。

◆

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

![]()

アンソニー・ムーア(Anthony Moore)の歌ものの新譜が出ていました。

青天の霹靂というか、驚きました。

Anthony Moore with AKA & Friends『On Beacon Hill』というアルバムです。

AKAは、

Anthony Moore - Vocals, Guitar, Piano

Keith Rodway - Keyboards

Amanda Thompson - Vocals, Keyboards

の3人の頭文字をとったもの。男2人女1人のスラップ・ハッピー形態です。

Amanda Thompsonの歌い方は、ダグマー・クラウゼに通じるものがあります。

Friendsは、

Olie Brice - Double Bass

Tullis Rennie - Trombone

Richard Moore - Violin

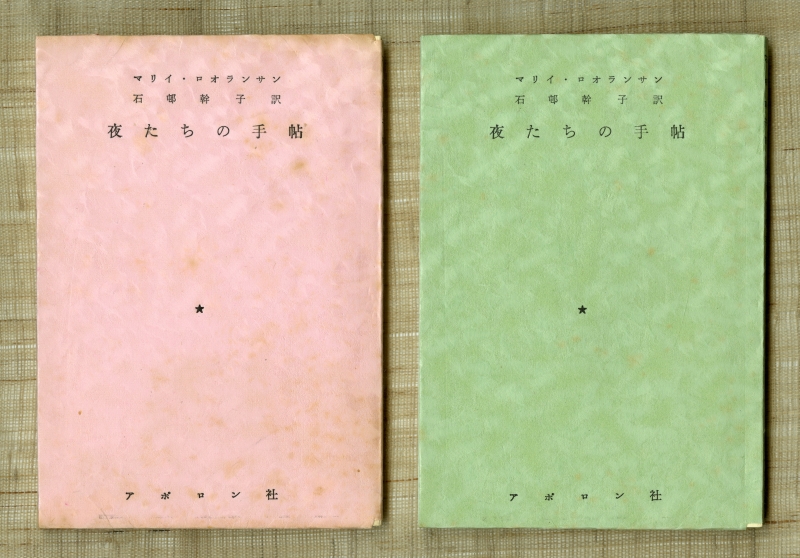

Haydn Ackerly - Guitar on "It's Fear"

レーベルは、Drag City。レーベルに支持者がいるのでしょうか。

![]()

![]()

収録曲は8曲。

01 Caught(「Caught Being In Love」『Flying Doesn't Help』から)

02 It's Fear

03 The Argument (『World Service』から)

04 A Man of Custom(Rick Wrightに提供した「Woman Of Custom」)

05 No Parlez (『The Only Choice』から)

06 The Blistered Salver

07 World service (『World Service』から)

08 A Different Lie (『Home Of Demo』から)

若い頃の自作曲を、70歳代(1948年生)の今の声で歌っています。

このアルバムを聴きながら眠りについています。

内袋に歌詞が掲載されているのもありがたいです。

クレジットに「Recorded live in spring 2024 at The Beacon, Hastings, UK.」とあります。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

446. 1931年の秋朱之介宛て日夏耿之介のはがき(2025年11月10日)

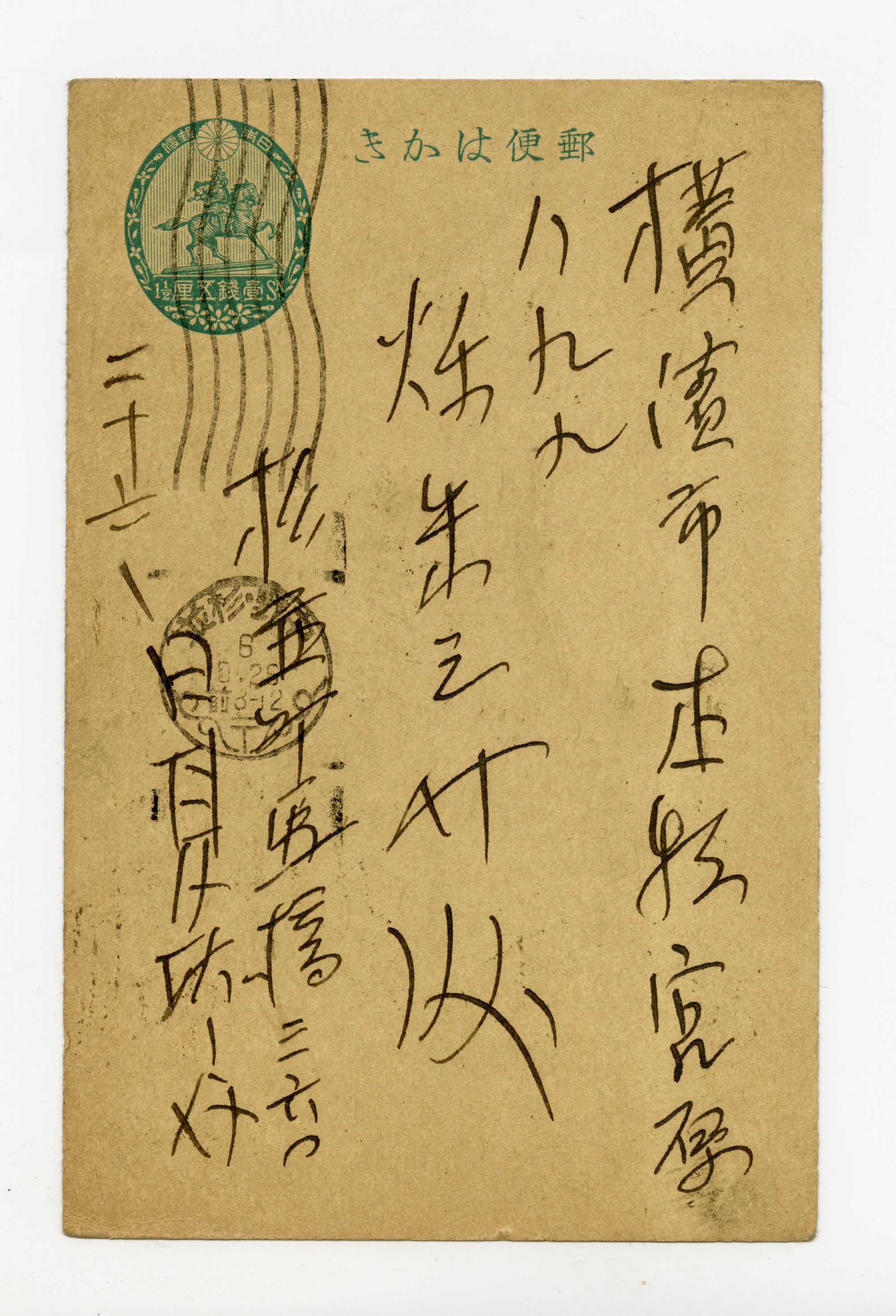

昭和6年(1931)10月、日夏耿之介(1890~1971)から秌朱之介(西谷操、1903~1997)宛てに送られたはがきです。

このころは「秋」ではなく、「秌」の字を使っていました。

横溝正史(1902~1981)が『悪魔が来りて笛を吹く』(1954)で主要人物「椿秌子」に使った字です。

少し前、日本の古本屋サイトをのぞいたら、日夏耿之介と田中冬二の秋朱之介(西谷操)宛てはがきが出ていました。

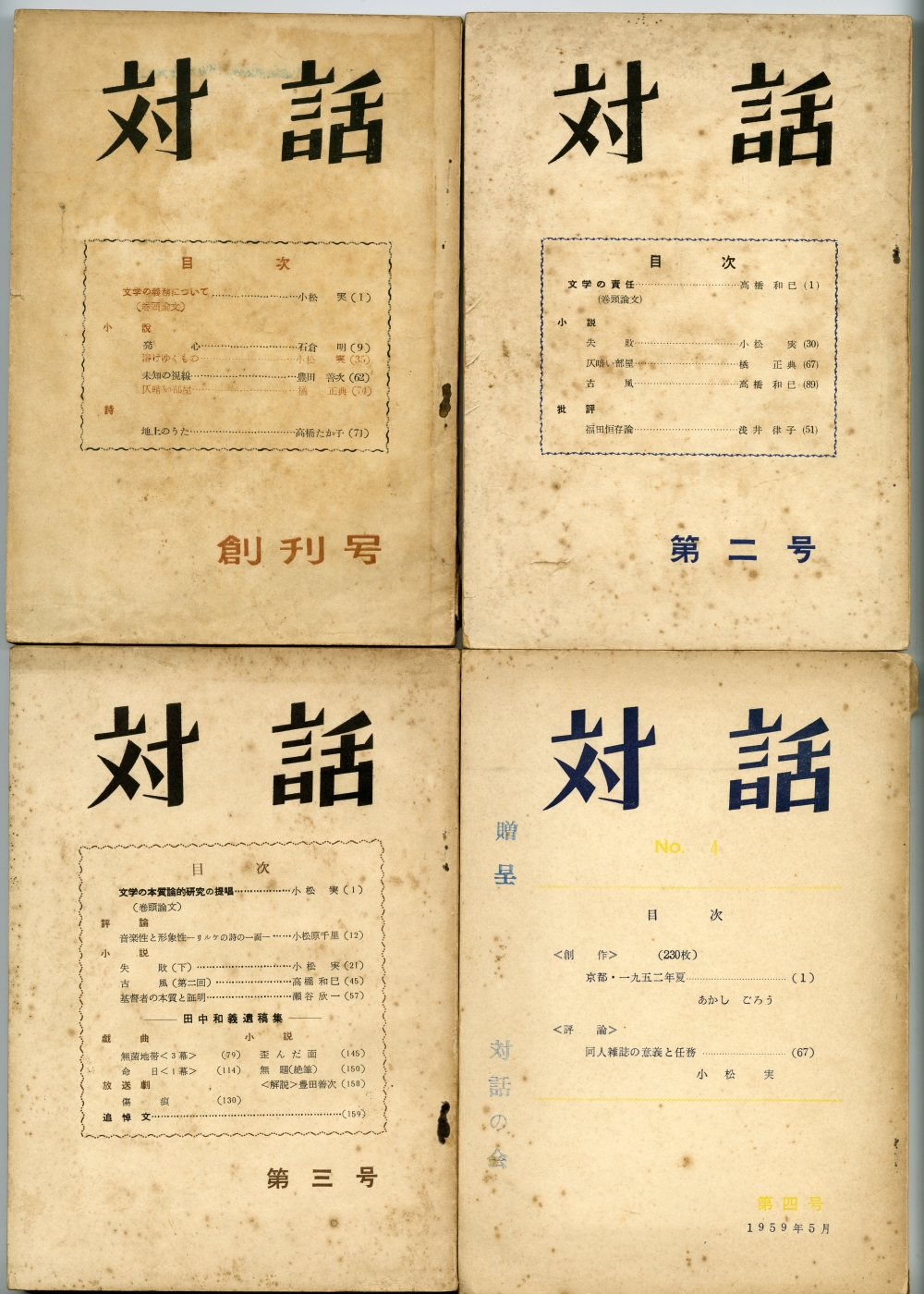

うーん、と考えました。昭和6年のはがきということが気になります。

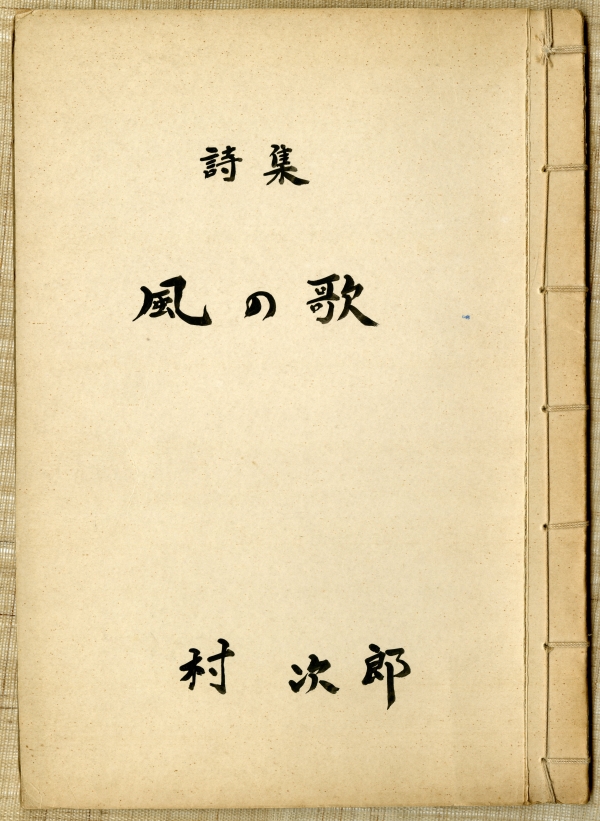

すぐには手を出しませんでしたが、しばらくたっても売れている様子がありません。

余裕があるわけではないけれど、好奇心には勝てず、仕方ないなあと自分に言い訳しながら、入手。

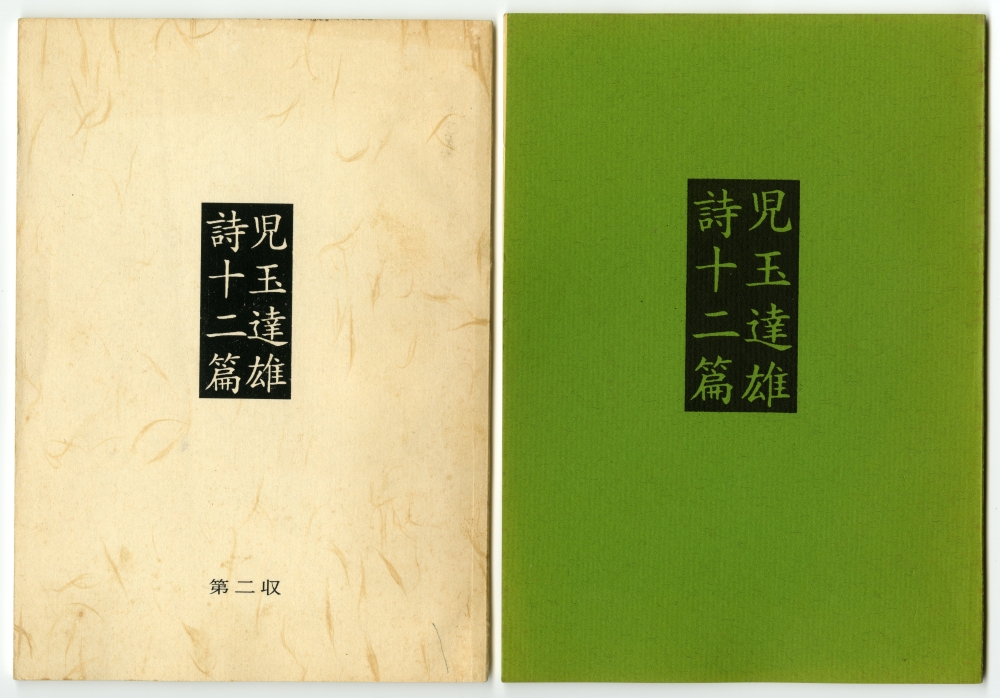

これらのはがきは、秋朱之介が晩年、手持ちの書籍や資料を横浜の古書店に出したときのものが、また古書店に出てきたのではないかと思われます。

佐藤春夫研究家の牛山百合子さんが、佐藤春夫の秋朱之介宛て書簡を見出したのも横浜の古書店からだったのではないでしょうか。

このとき古書店に出された書簡類がまとまって残されていればと思わずにはいられません。

はがきの表は次のように読めます。はがき1銭5厘の時代です。

[昭和6年(1931)10月26日消印]

横濱市本牧宮原八九九

秌朱之介殿

杉並町馬橋三六〇

日夏耿ノ介

二十六

「横濱市本牧宮原八九九」は、秋朱之介が五十澤二郎のやぽんな書房(横濱市東神奈川立町1717)に居候していたあと、移り住んだ場所です。

「横濱市本牧宮原八九九」のあったあたりは、第二次大戦中空襲があり戦後はアメリカ軍に接収された地域なので、その場所の正確な位置は不明です。

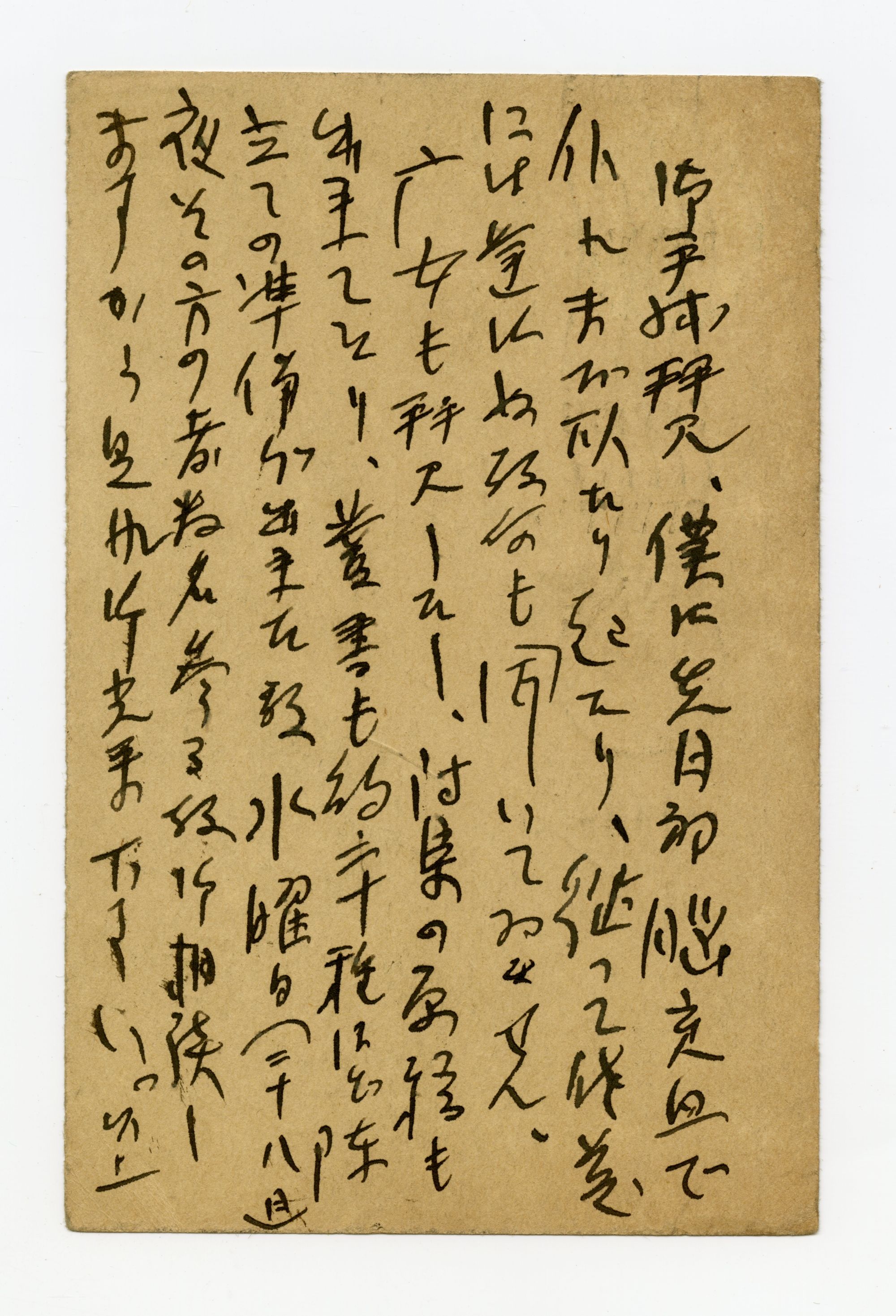

御手紙拜見、僕は先月初脳充血で

仆れまだ臥たり起たり、從つて佐藤

には逢はぬ故何も聞いてゐません、

魔女も拜見したし、詩集の原稿も

出来てをり、叢書も約二十種ほど陣

立ての準備が出来た故水曜日(二十八日)

夜その方の者數名參る故御相談し

ますから是非御光來下さい。以上

文面は、このように読めます。読み違いと思われる個所があれば、ご指摘ご教授ください。

秋朱之介は自身の以士帖印社から、佐藤春夫(1892~1964)の『魔女』(川上澄生装画)を、昭和6年(1931)10月5日に発行したばかり。

日夏耿之介と詩集や叢書などを企画していたみたいですが、それは実現されませんでした。

昭和6年10月28日水曜日の集まりでどんなことか語られたのか、想像だけがふくらみます。

◆

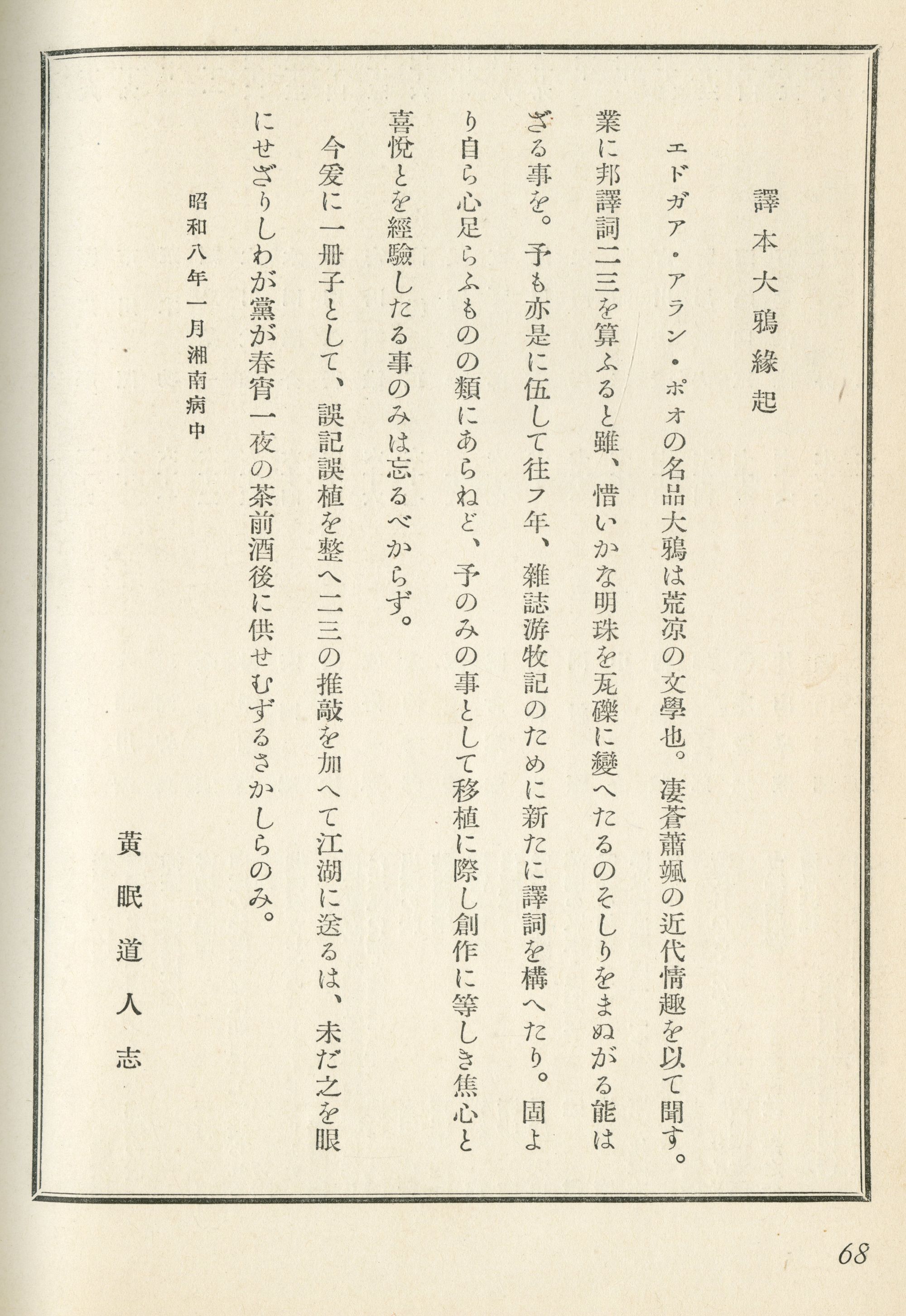

秋朱之介は、昭和8年(1933年)、書林オートンヌ(「オートンヌ」はフランス語で秋)から、日夏耿之介訳のエドガー・アラン・ポー『大鴉』の刊行を準備しますが、未刊に終わりました。

秋朱之介が編集していた『書物』葭月號(1933年11月1日發售、三笠書房)に、その版のために用意された日夏耿之介のテキストが掲載されています。

その後、日夏耿之介訳『大鴉』は、野田書房から昭和10年(1935)3月に刊行されます。

◆

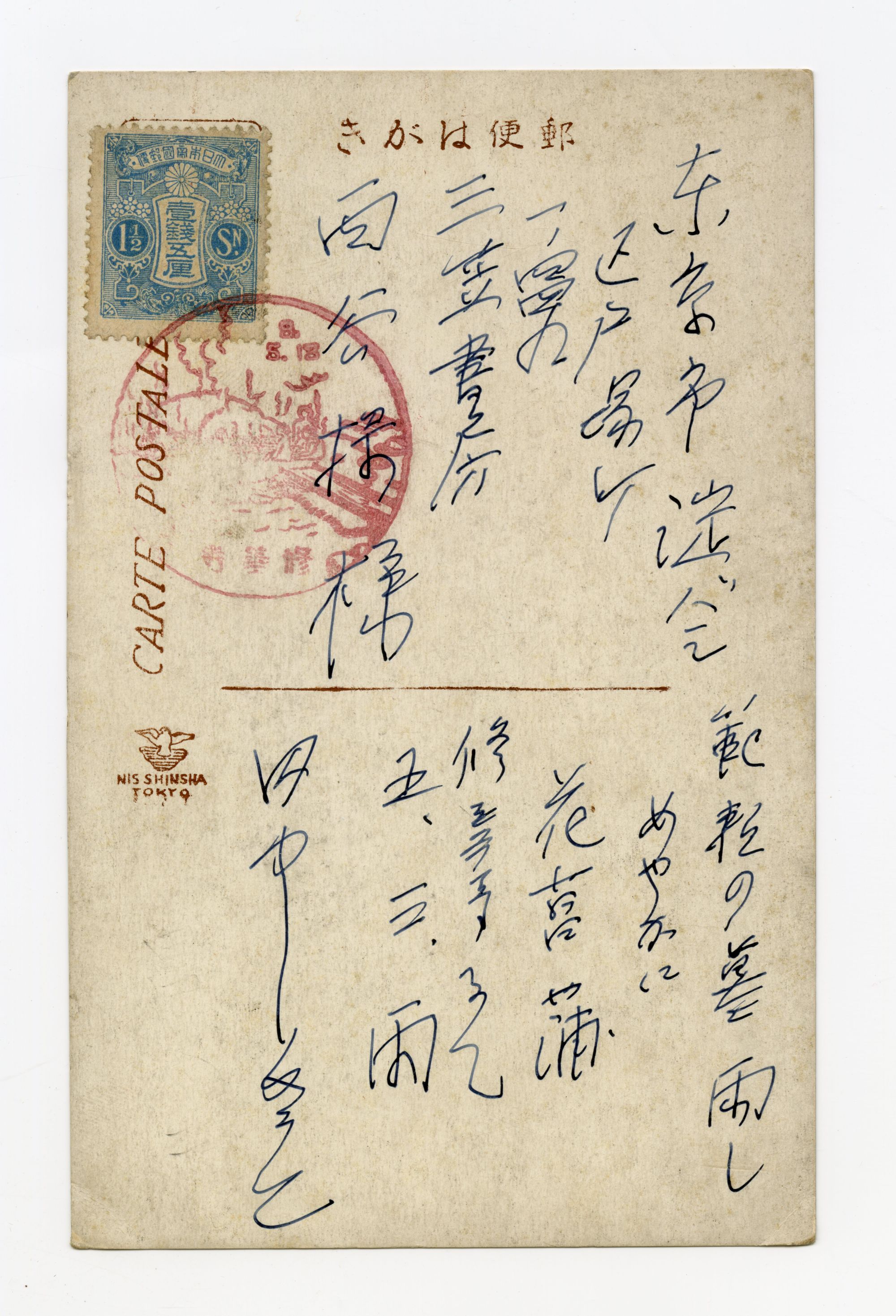

田中冬二(1894~1980)の西谷操宛てはがき

[昭和9年(1934)5月13日消印]

東京市淀バシ

区戸塚町

一ノ四四九

三笠書房

西谷操様

範賴の墓 雨し

めやかに

花菖蒲

修善寺にて

五、一二、雨

田中冬二

「〔伊豆修善寺名勝〕源範賴公之墓」(NISSHINSHA TOKYO)絵はがき

田中冬二と西谷操の2人は、堀口大學(1892~1981)と日夏耿之介がかかわった文芸誌『パンテオン(Panthéon)』〔第一書房、昭和3年(1928)~昭和4年(1929)〕、『オルフェオン』〔第一書房、昭和4年(1929)~昭和5年(1930)〕に寄稿していたので、少なくともそのころからの知人と思われます。

修善寺からの絵はがきは、三笠書房の西谷操(秋朱之介)に送られています。

西谷操(秋朱之介)は、三笠書房では田中冬二の本を出していませんが、三笠書房で編集していた『書物』誌には書いてもらっています。

『書物』花月號(1934年2月1日發售)に、田中冬二「メーゾン鴻の巣の灯」が掲載されています。「暗い堀割に映るメーゾン鴻の巣の灯を、私達その頃の文學少年はどんなに憧れたらう」というエッセイです。

また、『書物』蒲月號(1934年5月1日發售)にも、「水郷」と題して3句寄稿しています。

昭和11年(1936)7月、昭森社から刊行された田中冬二の詩集『花冷え』の制作には、間違いなく西谷操(秋朱之介)が関わっています。

国会図書館蔵の『花冷え』書癡版冒頭には、田中冬二の手で「花柚子や雨となりたる修善寺」の句が書かれていて、西谷操宛ての絵はがきとのつながりを感じます。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

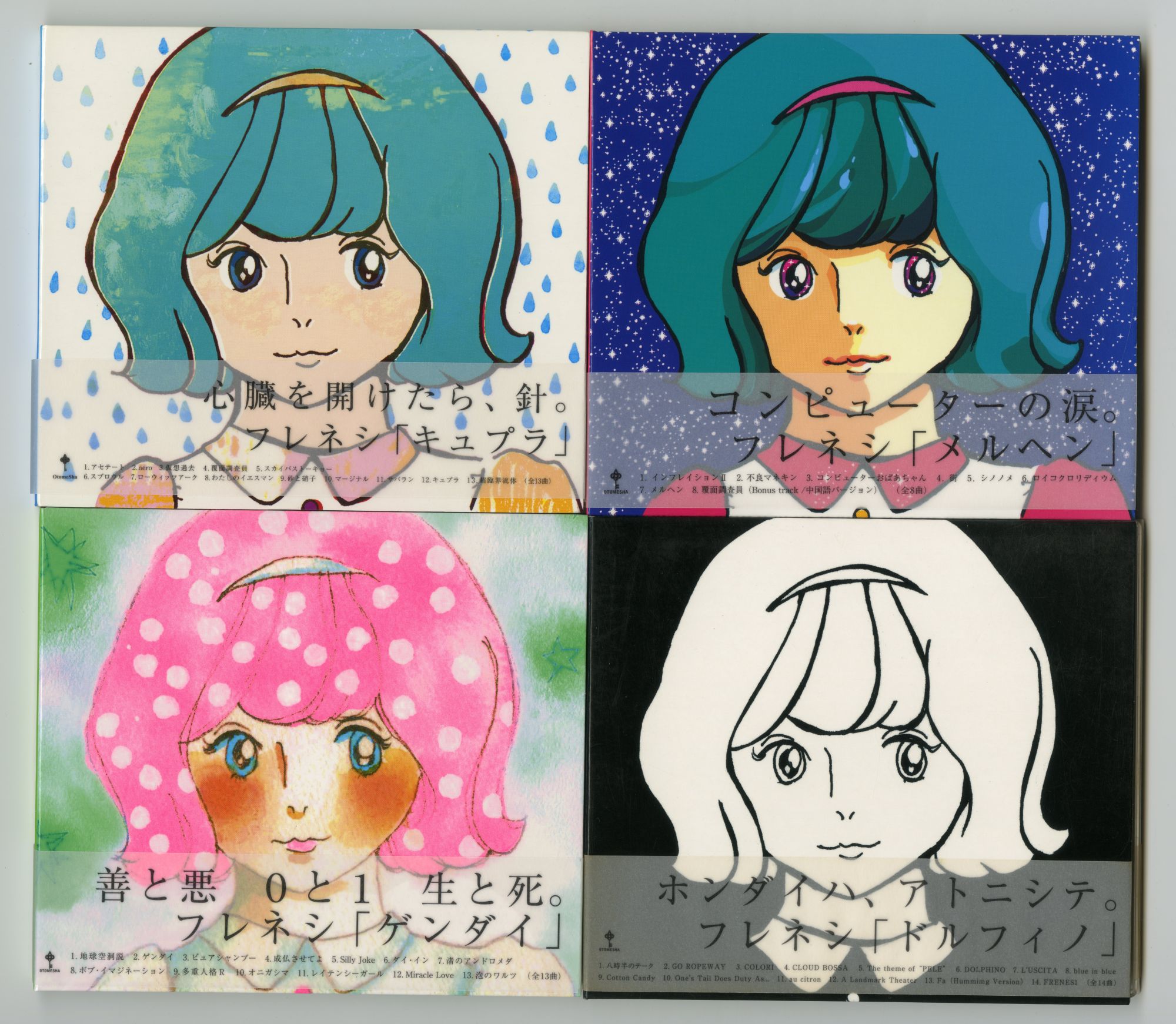

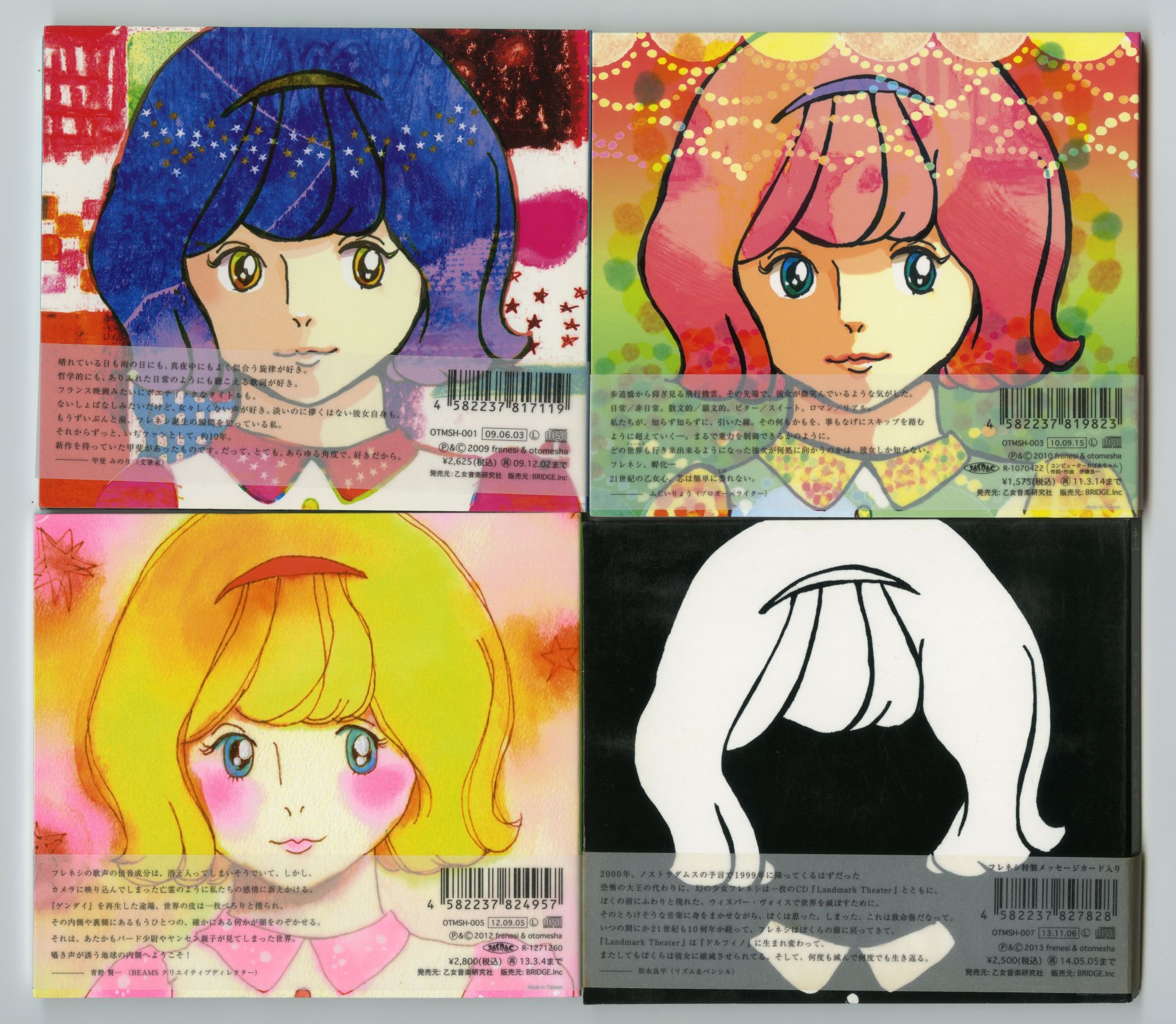

フレネシが活動を再開したようです。

2009年から2013年にリリースされたアルバムを並べてみます。

ささやく歌声、ウィスパリング・ヴォイスというのは、マイクを使った録音ならではのもので、20世紀が残してくれた遺産と思います。

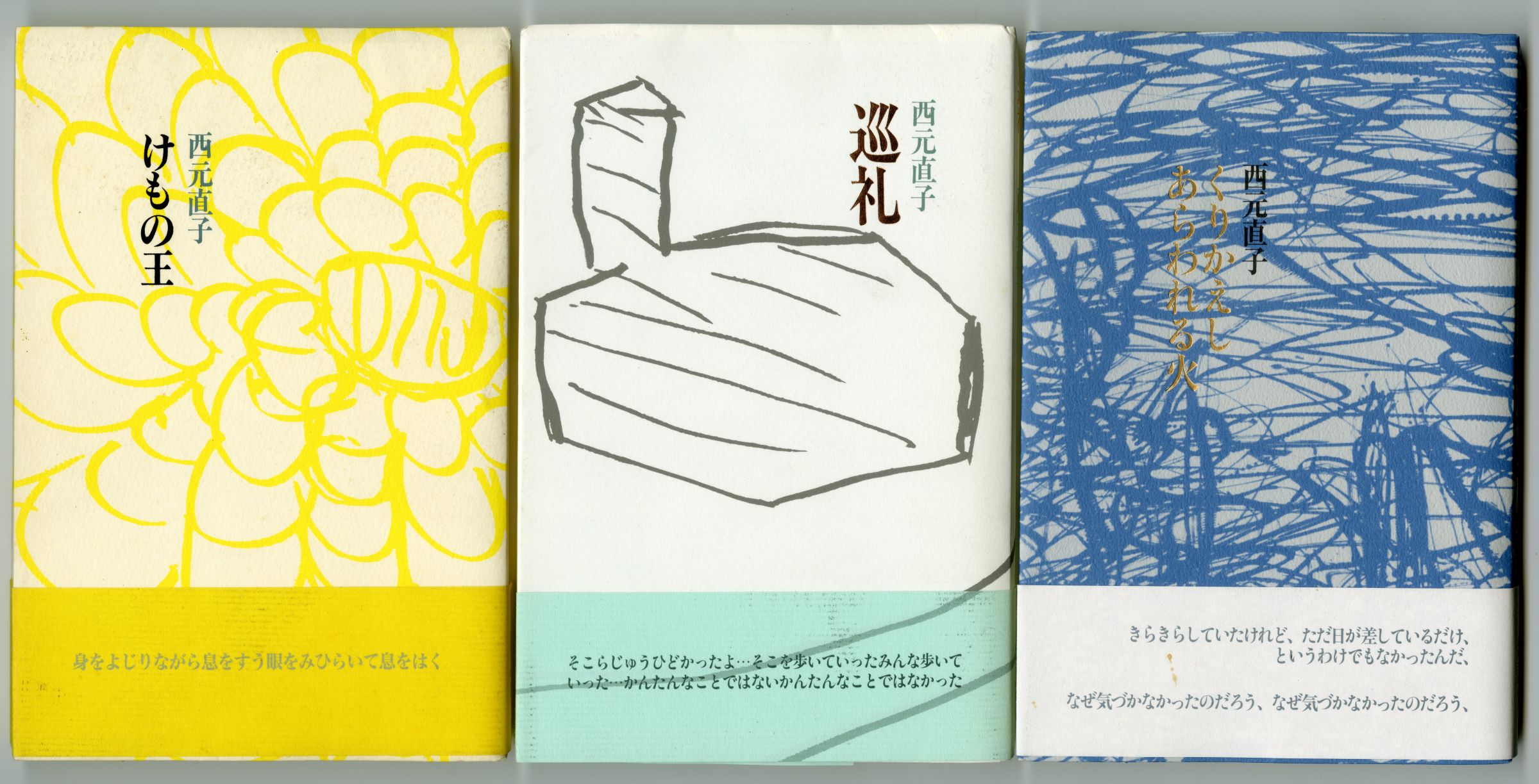

445. 2002年~2018年の西元直子詩集(2025年10月12日)

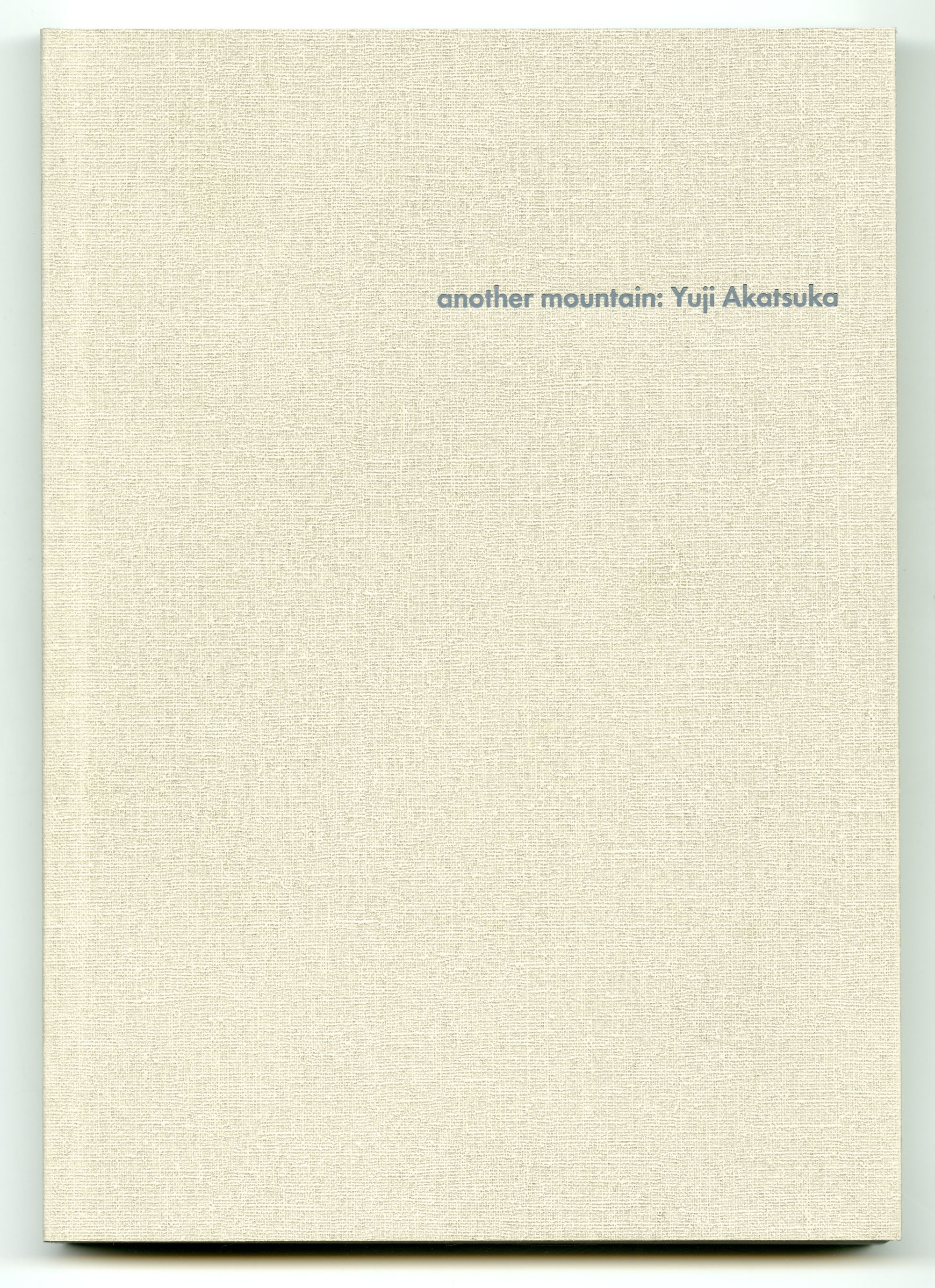

444. 2025年の赤塚祐二『another mountain』展図録(2025年9月28日)

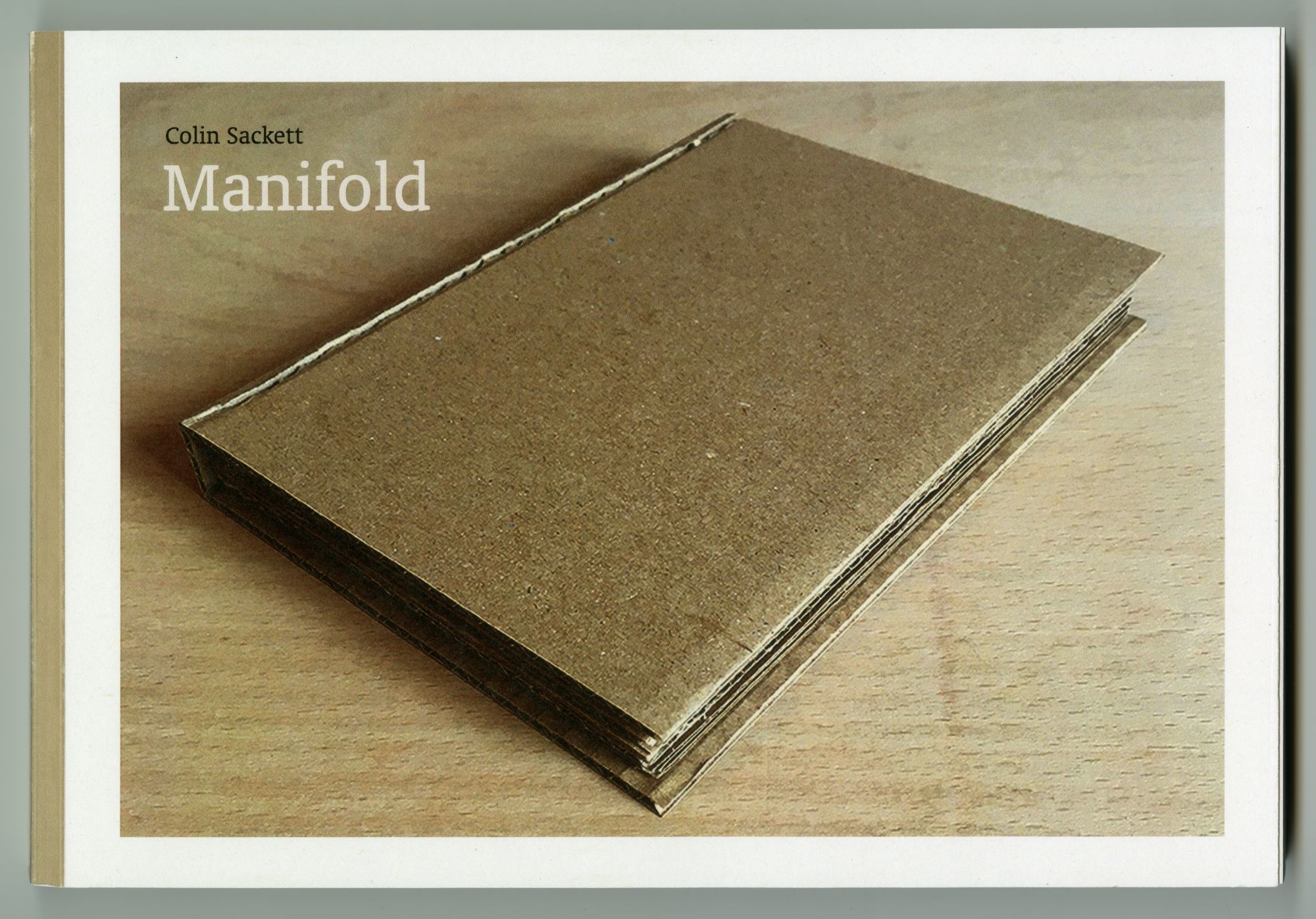

443. 2025年のコリン・サケット『マニフォルド』(2025年8月24日)

442. 2014年のワイアット/ベンジ『ロック・ボトム』限定版プリント(2025年7月30日)

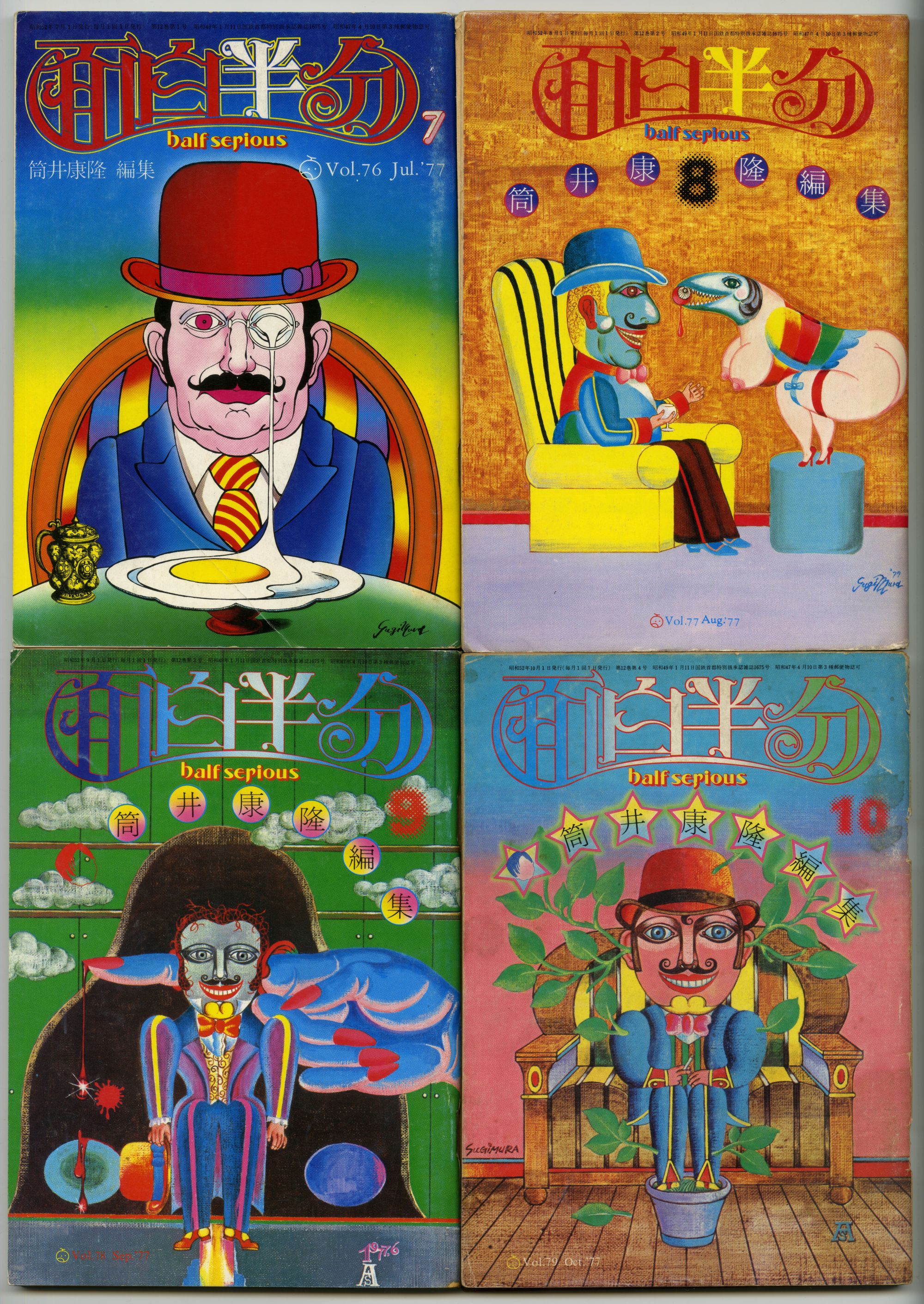

441. 1977年~1978年の筒井康隆編集『面白半分』(2025年6月22日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

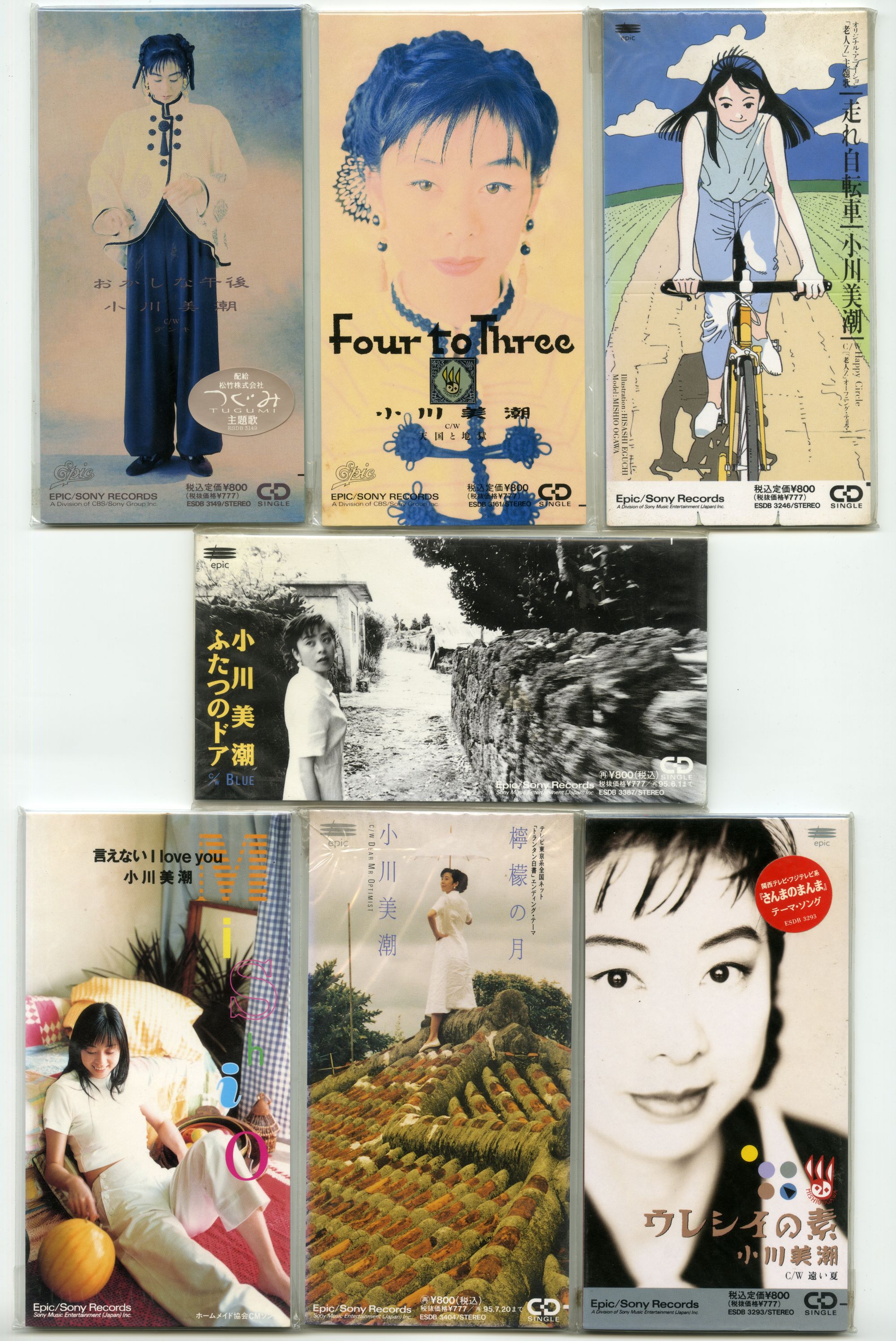

440. 1990年代の小川美潮のCDシングル(2025年5月25日)

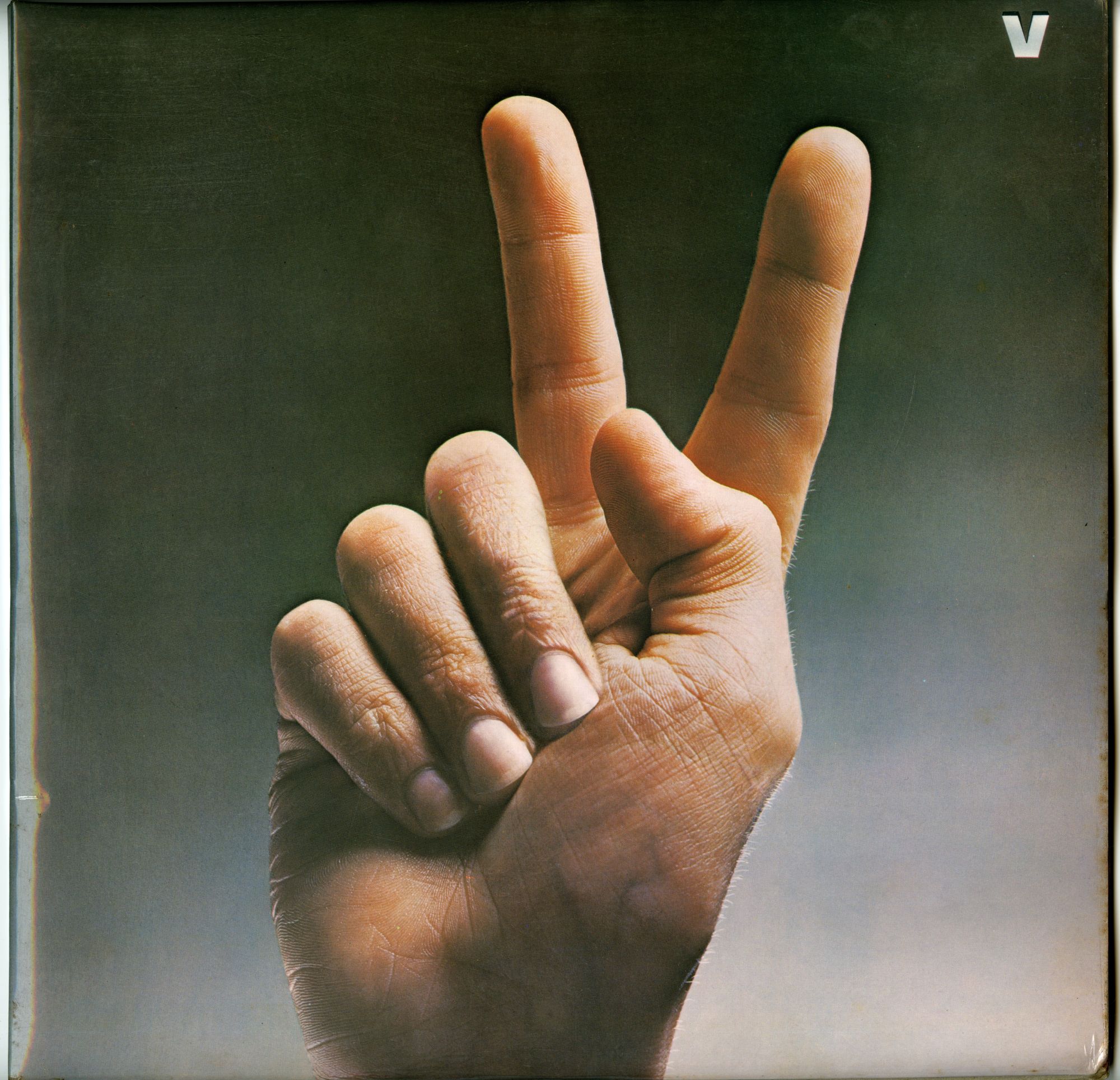

439. 1975年の『V』(2025年4月23日)

438. 2017年の『ROUGH TRADE SHOPS COUNTER CULTURE 2016』(2025年3月27日)

437. 2003年の『ROUGH TRADE SHOPS COUNTER CULTURE [2002]』(2025年3月26日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

435. 2024年の『歌譜*ん』第6号(2025年2月24日)

434. 桜島雪景色(2025年2月8日)

433. 1935年の『書窓』創刊号(2025年1月30日)

432. 2025年の桜島(2025年1月1日)

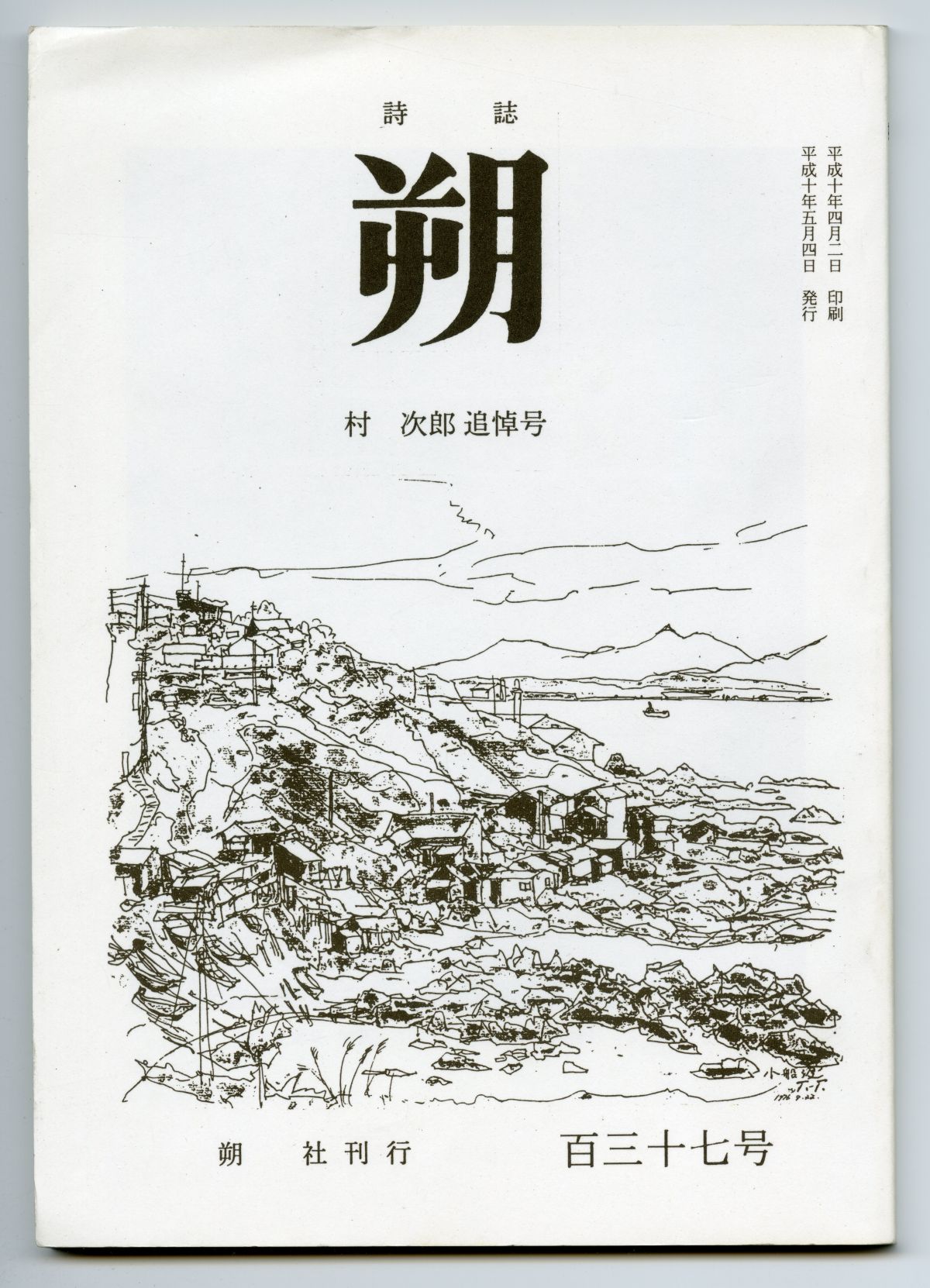

431. 1998年の『朔』第137号(2024年12月25日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

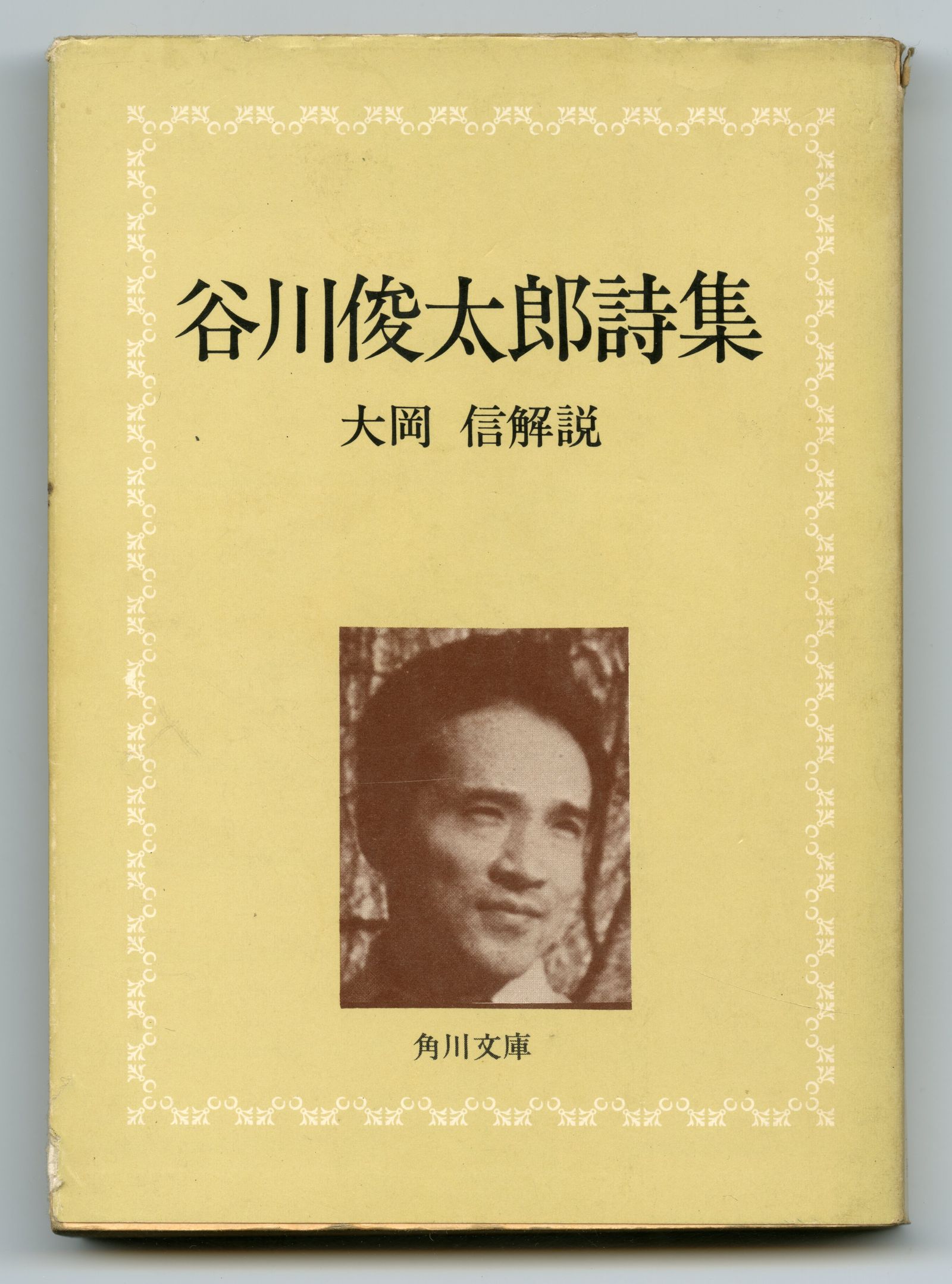

430. 1974年の谷川俊太郎詩集(2024年11月30日)

429. 高千穂峰から見た桜島(2024年11月8日)

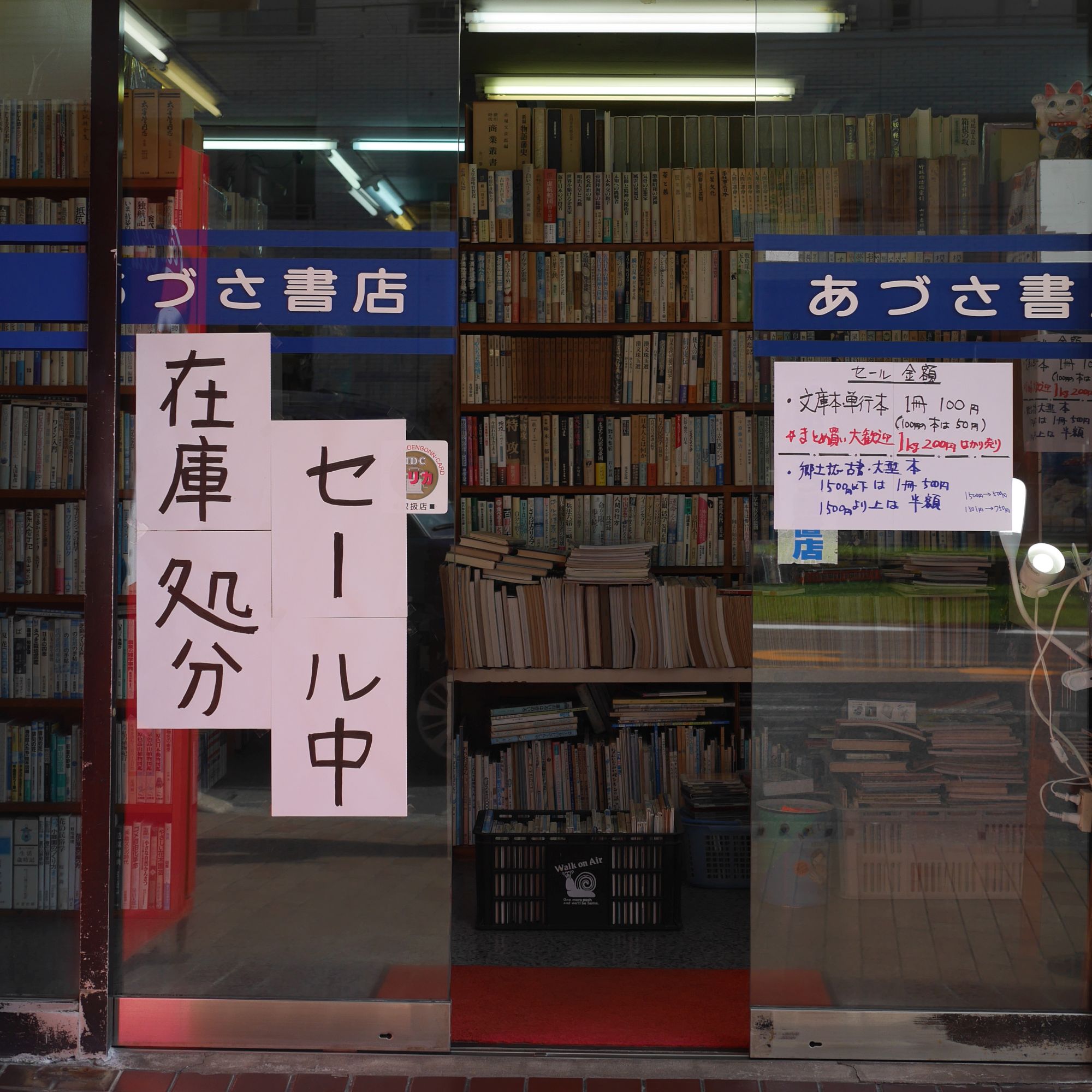

428. もうすぐさよなら、あづさ書店西駅店(2024年10月9日)

427. 2021年の『島の日々をめぐる本』(2024年9月26日)

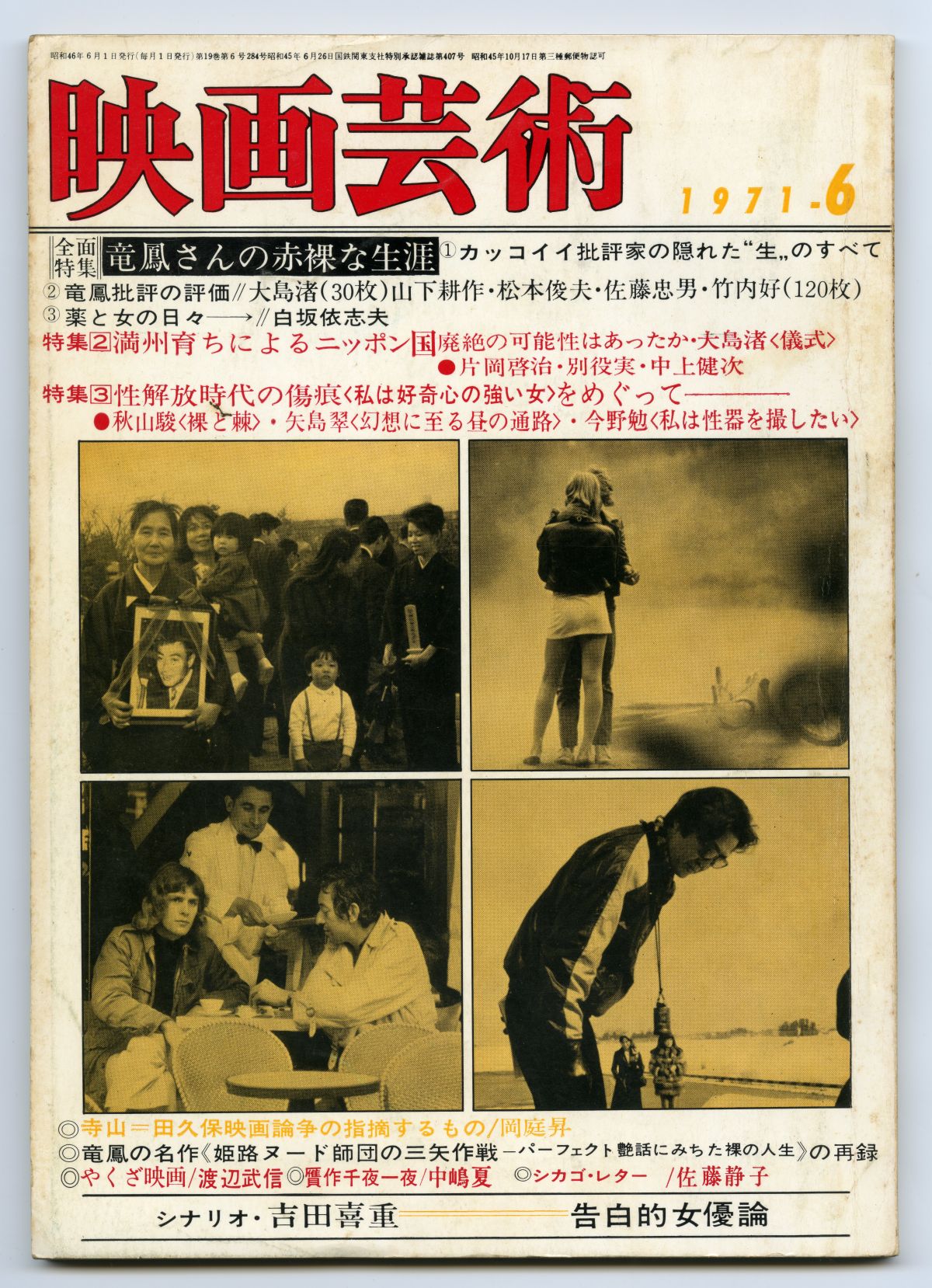

426. 1971年の『映画芸術』6月号(2024年8月27日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

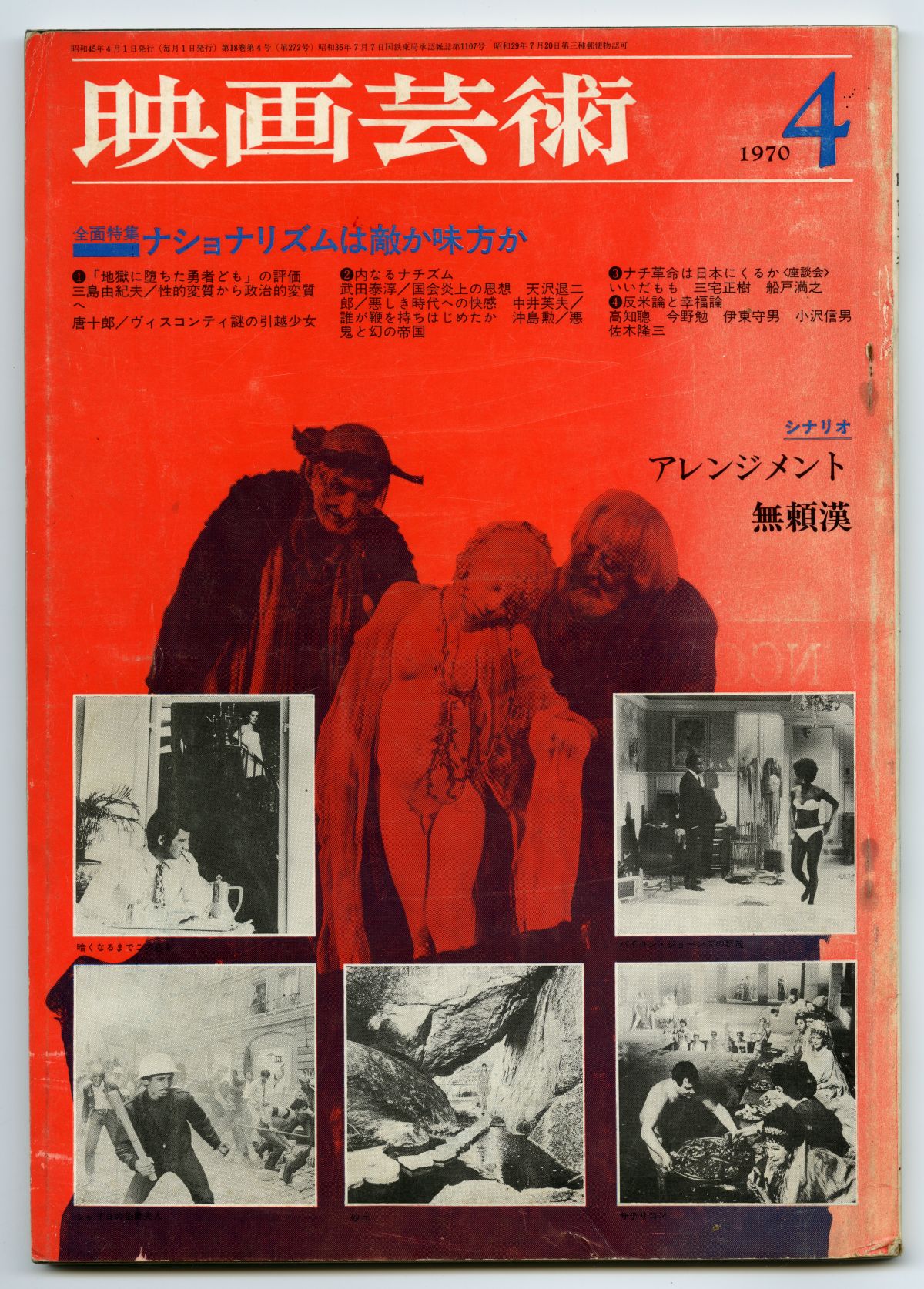

425. 1970年の『映画芸術』4月号(2024年8月24日)

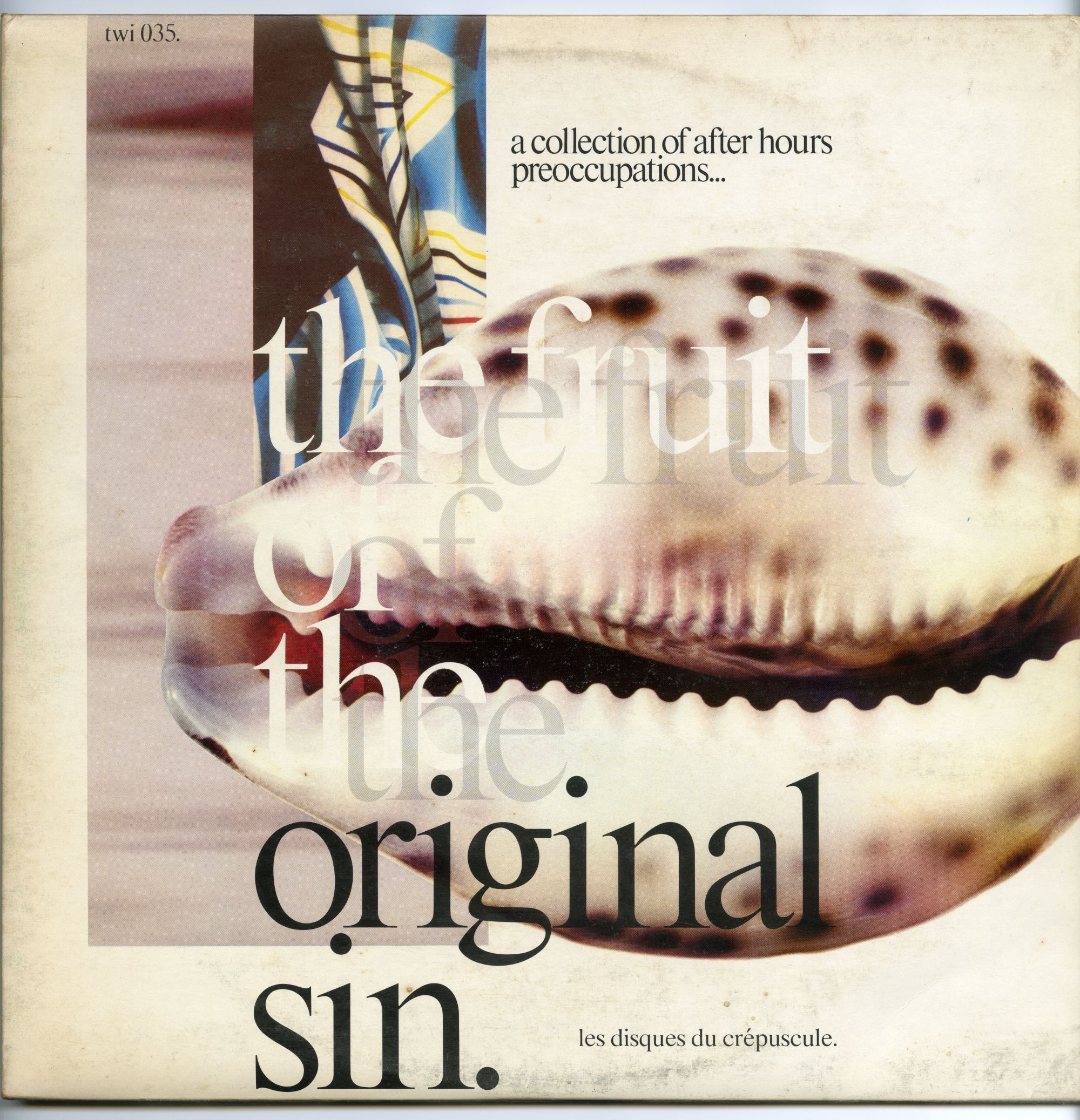

424. 1981年の『原罪の果実』(2024年7月27日)

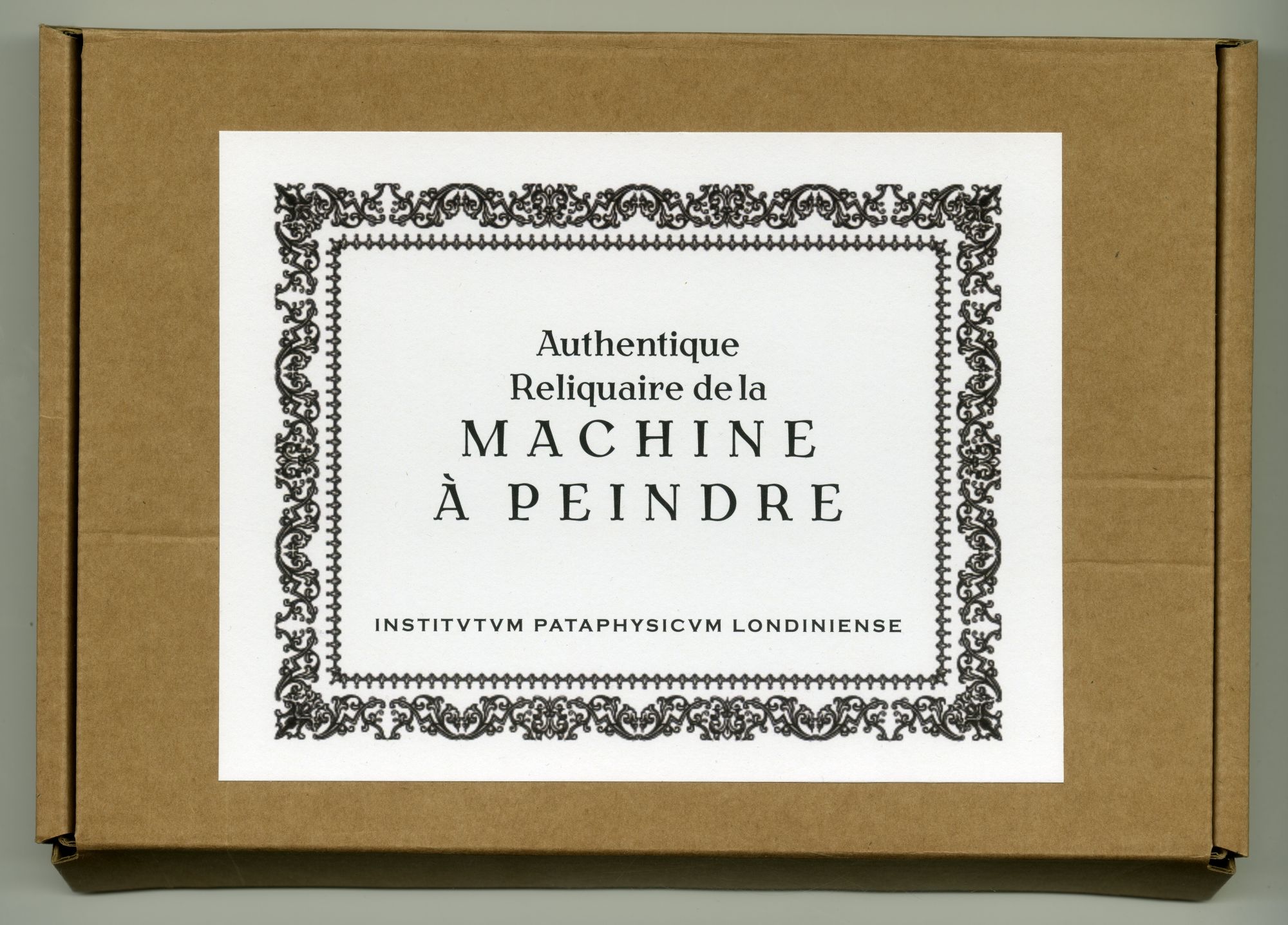

423. 2024年の『Authentique Reliquaire de la MACHINE À PEINDRE(描画機械の真正なる聖遺物箱)』(2024年6月29日)

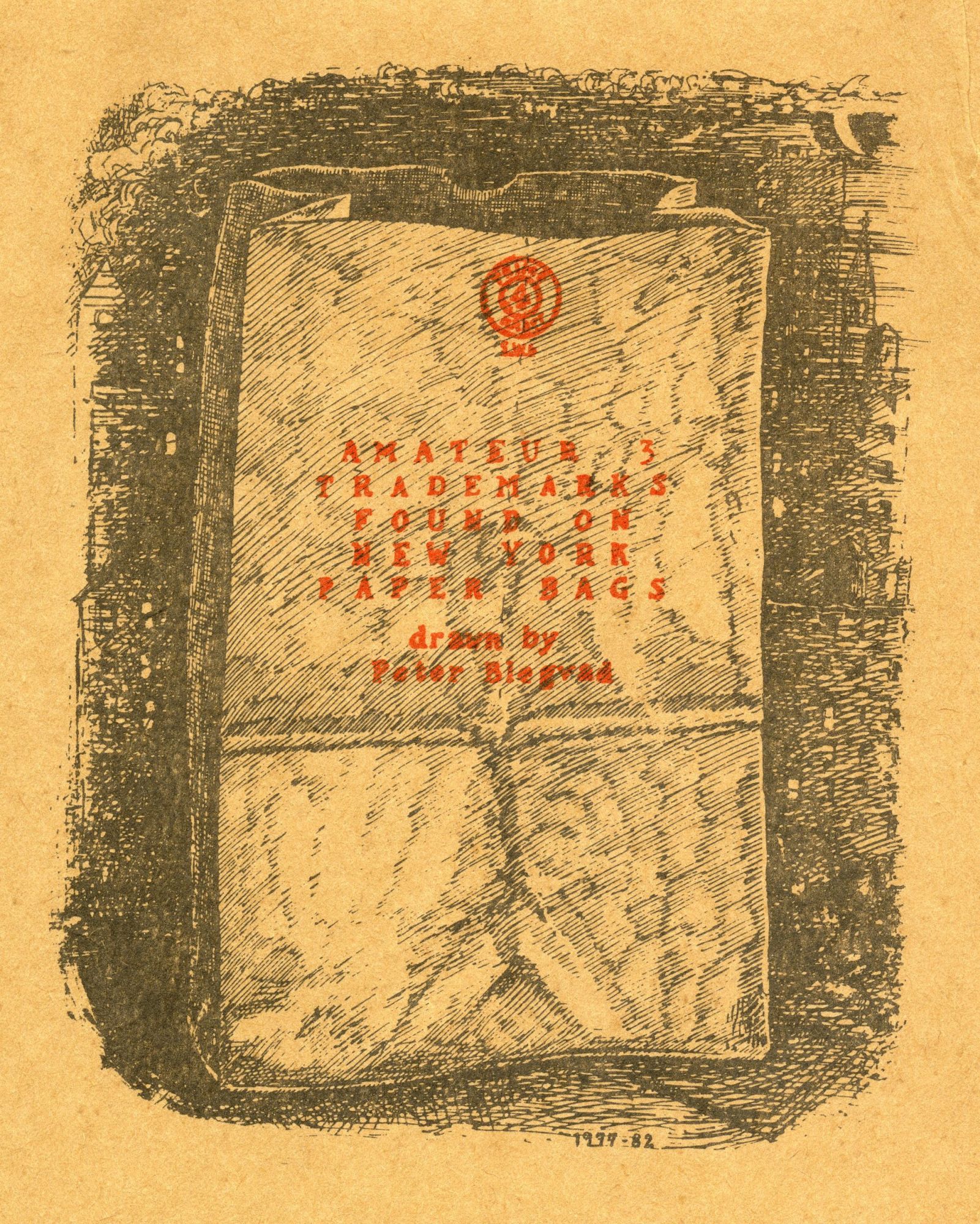

422. 1982年のピーター・ブレグヴァド「アマチュア 3(AMATEUR 3)」(2024年5月28日)

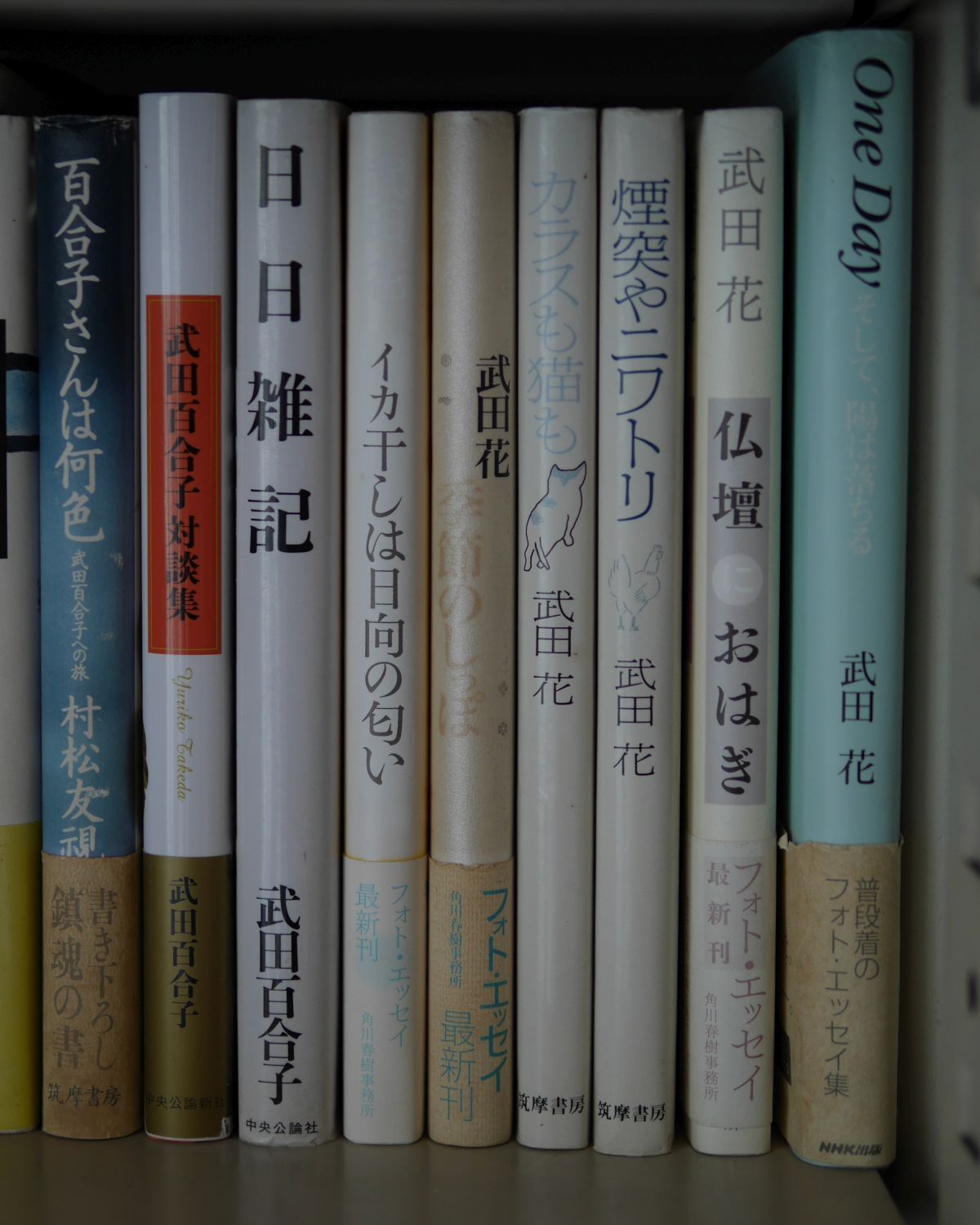

421. 1992年の武田花のフォト・エッセイ(2024年5月9日)

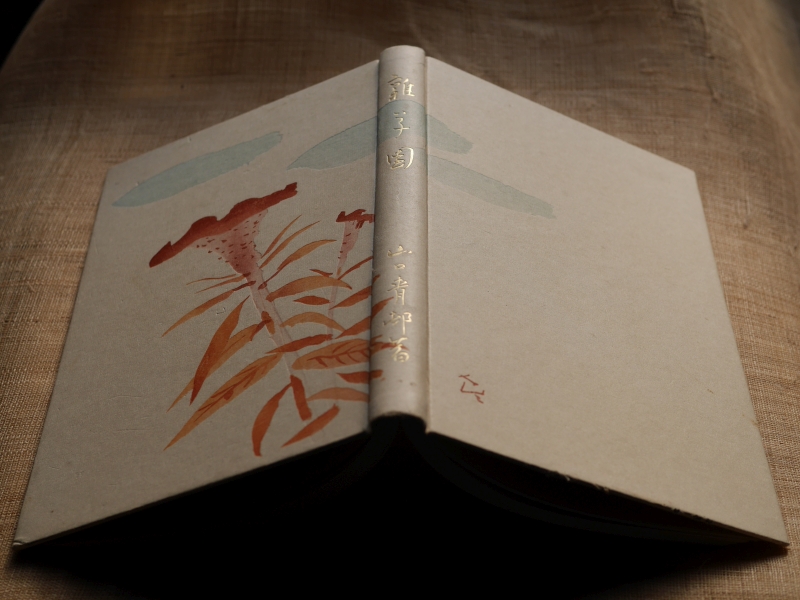

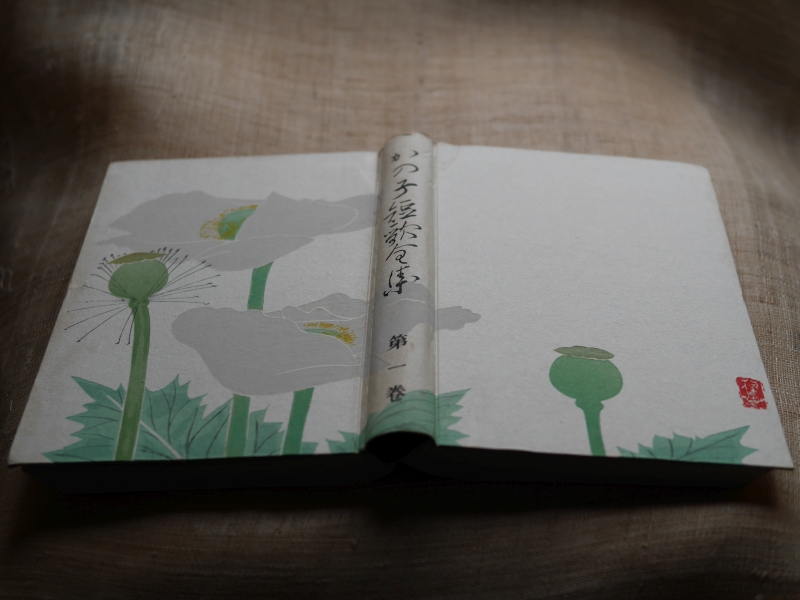

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

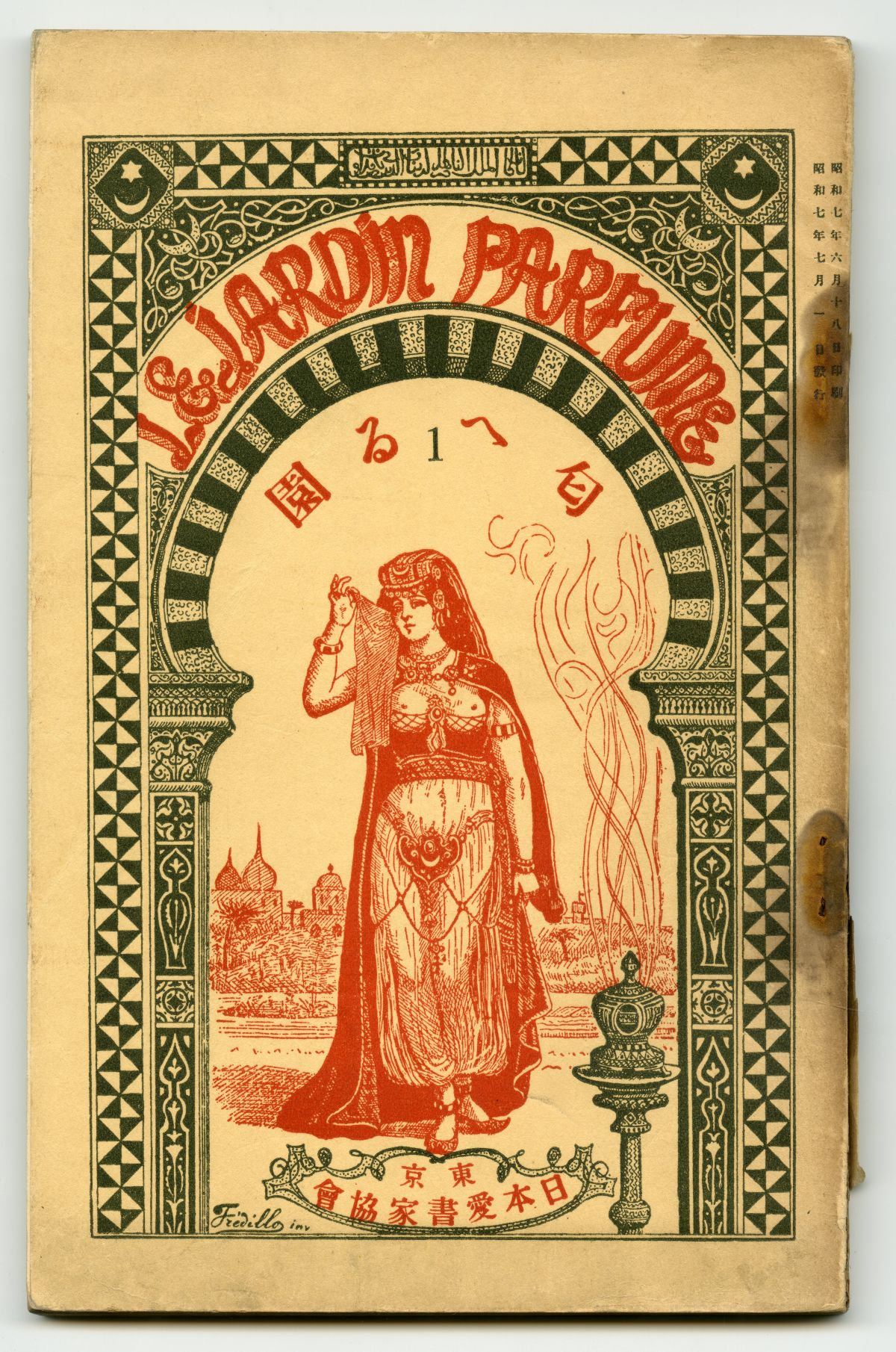

420. 1910年の『Le Jardin parfumé(匂える園)』(2024年4月30日)

419. 1932年の『匂へる園』(2024年4月29日)

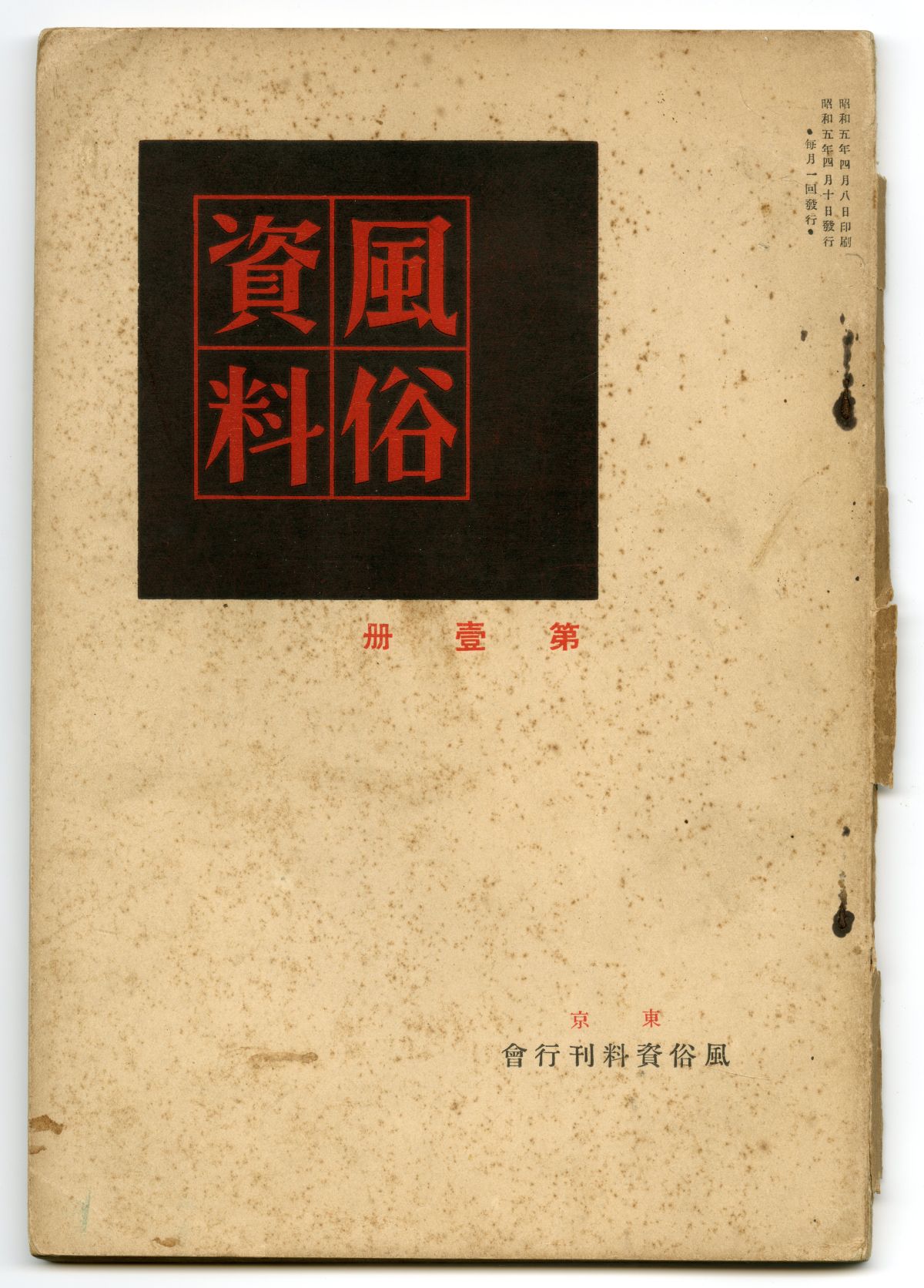

418. 1930年の『風俗資料』(2024年3月26日)

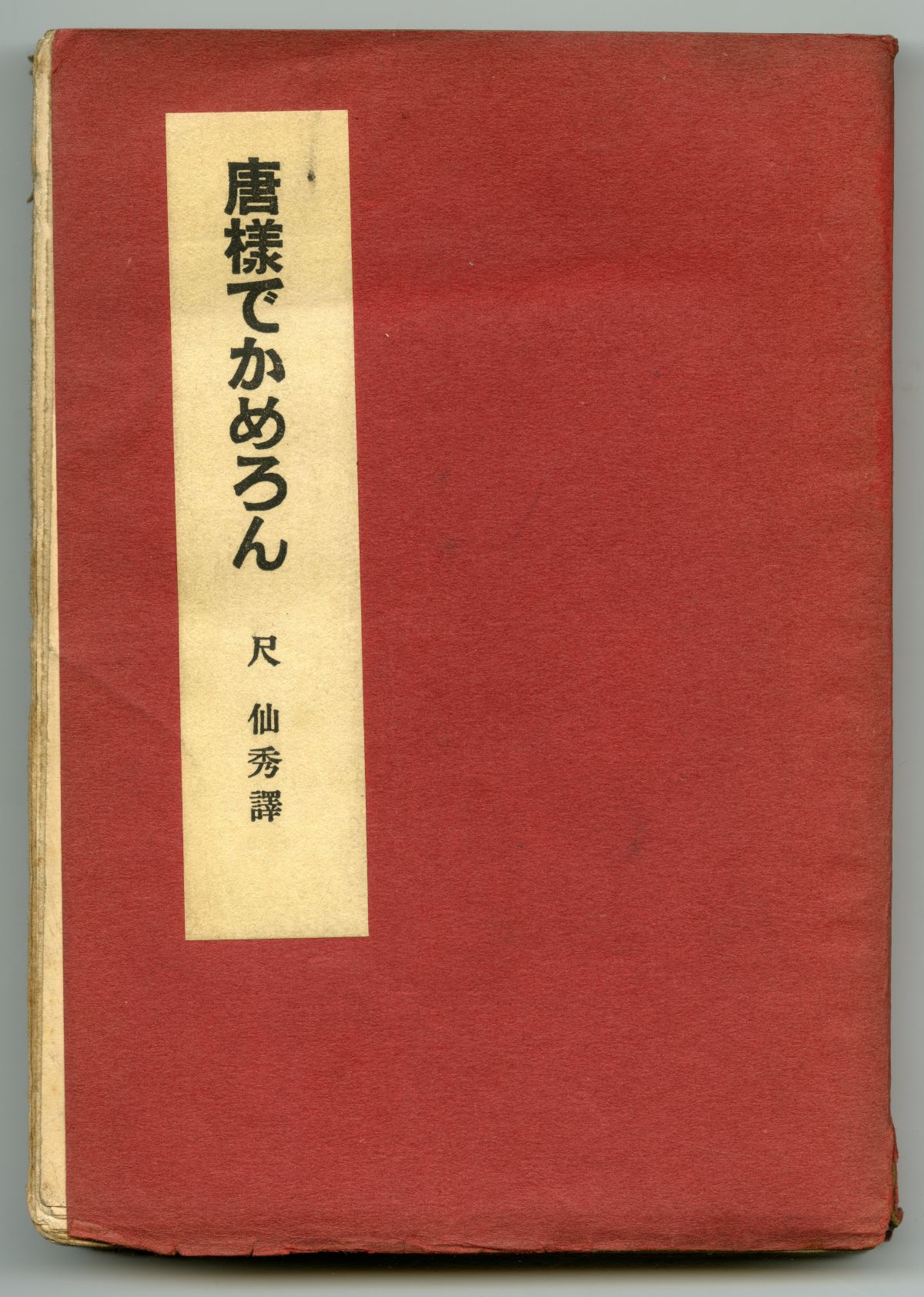

417. 1933年の『唐様でかめろん』(2024年3月25日)

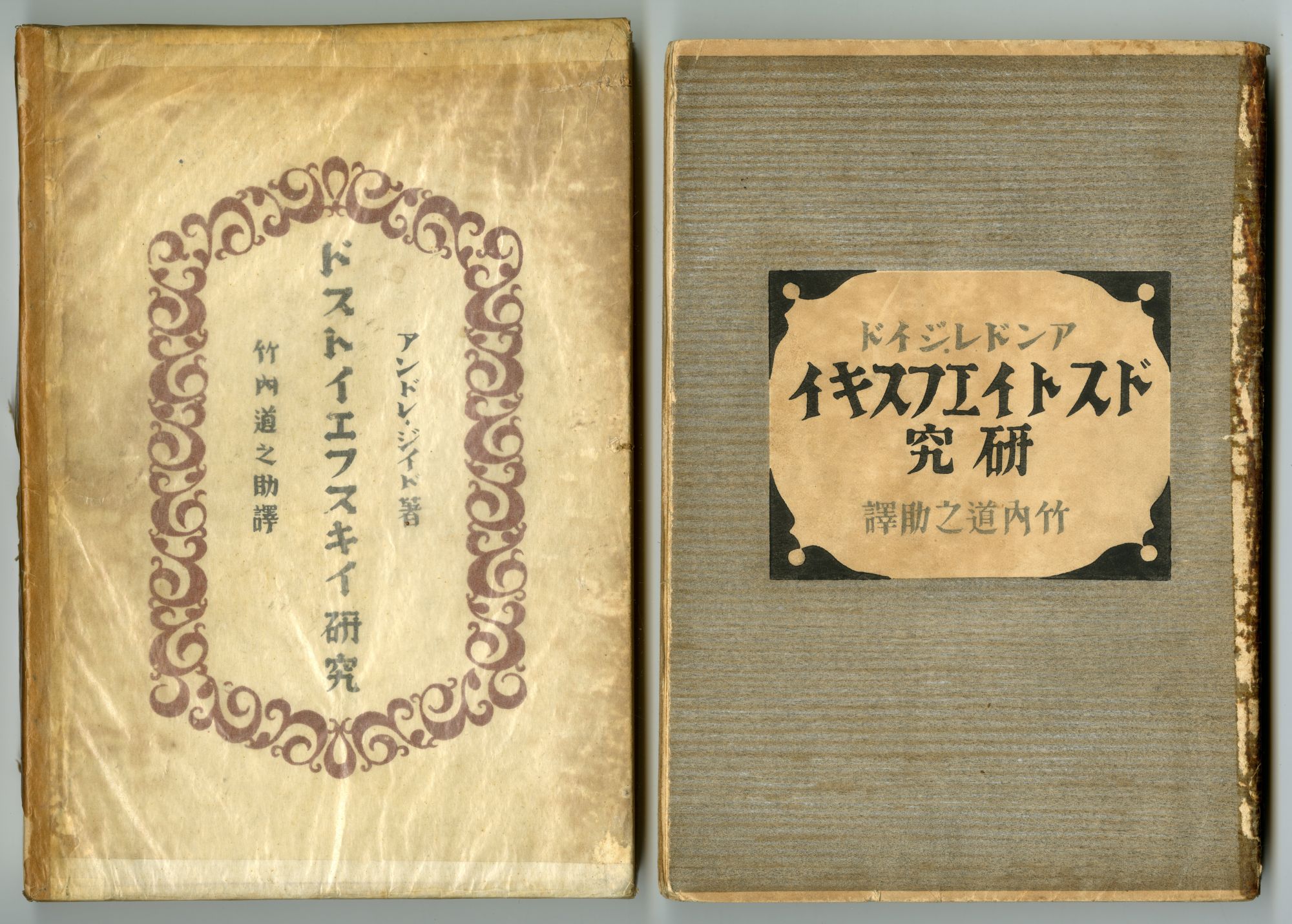

416. 1933年の『ドストイエフスキイ研究』(2024年3月24日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

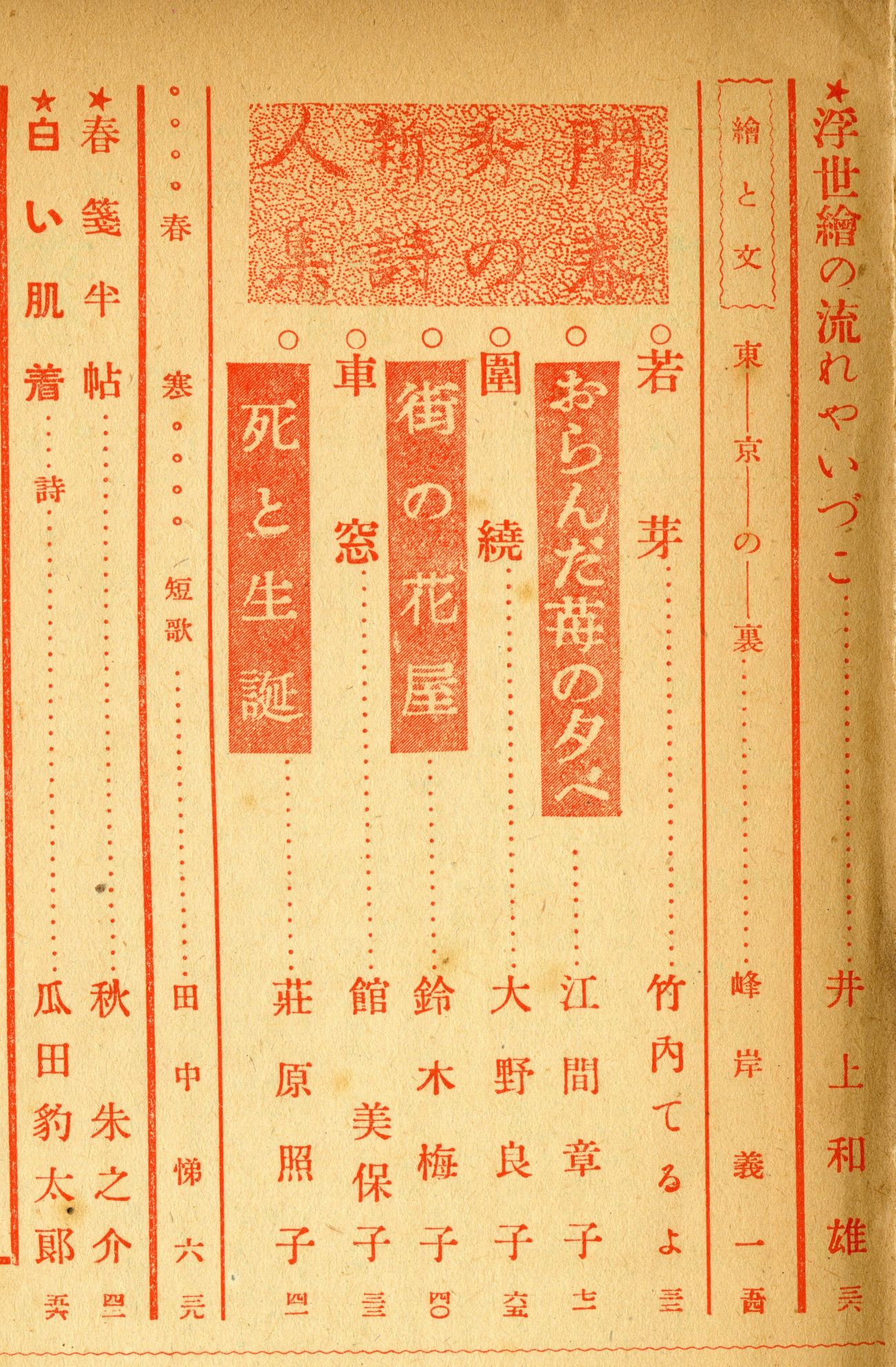

415. 1936年の『木香通信』「閨秀新人 春の詩集」(2024年2月26日)

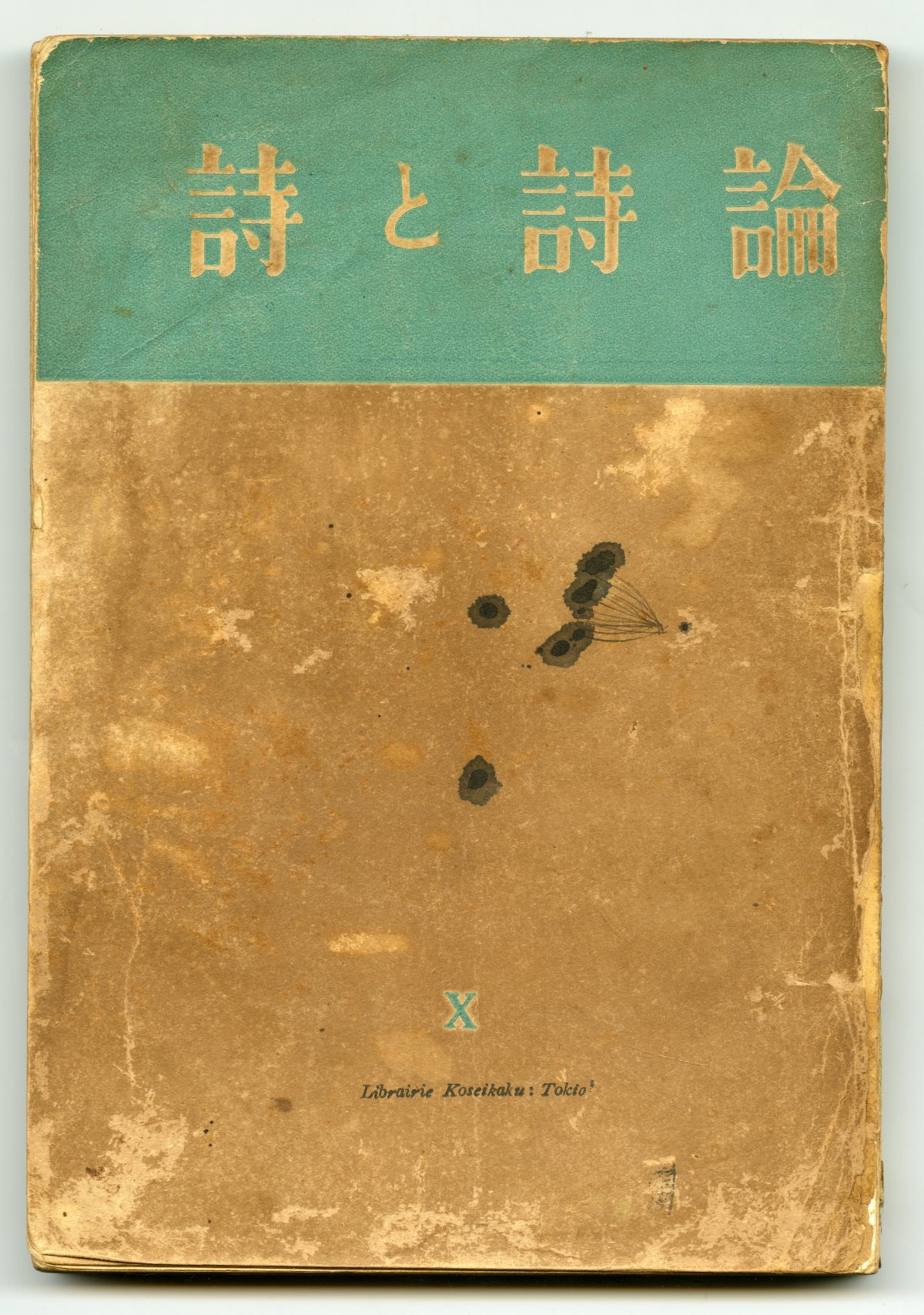

414. 1932年の『詩と詩論 X』(2024年2月25日)

413. 1934年の秋朱之介編輯『書物』九月號(2024年2月24日)

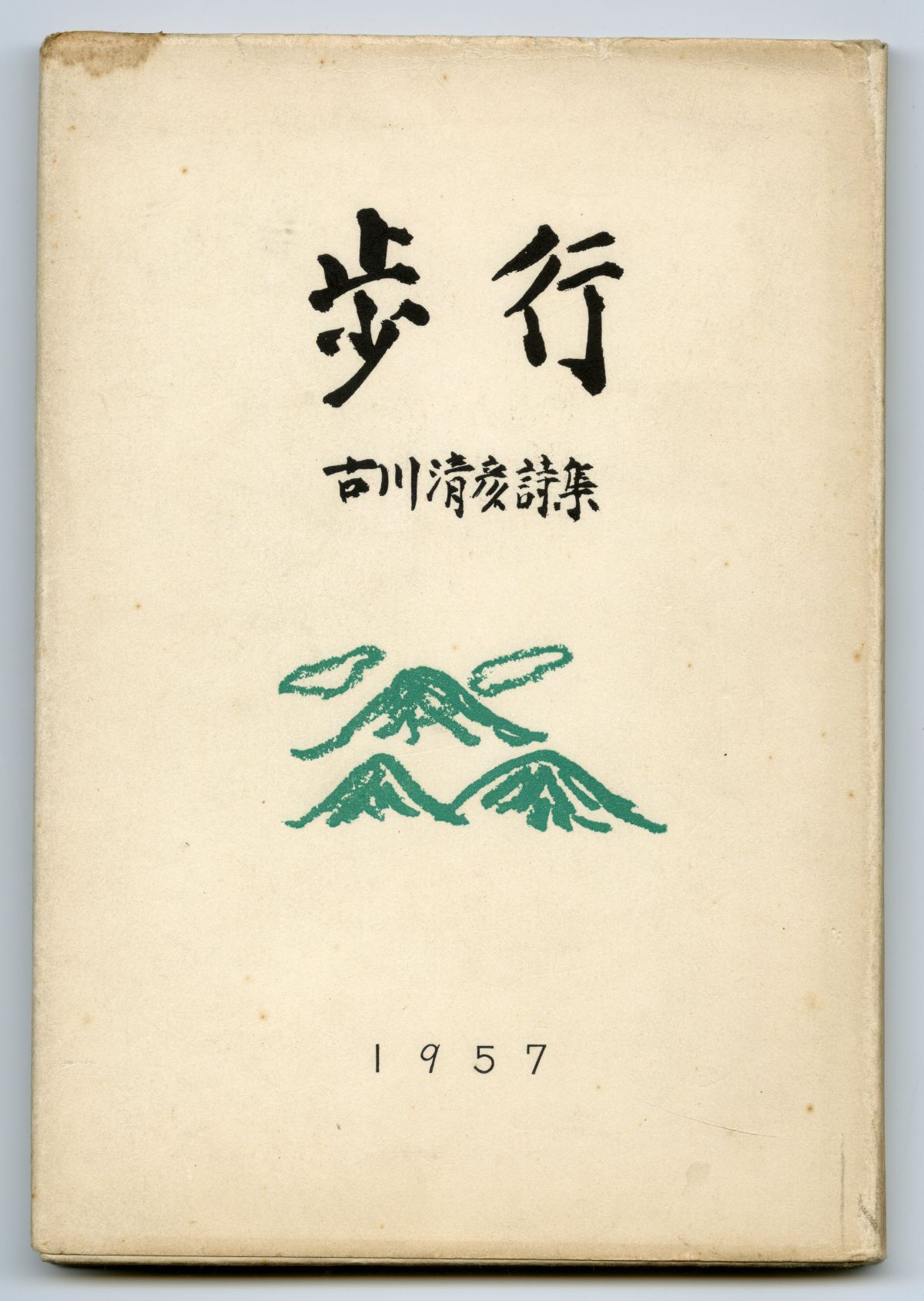

412. 1957年の古川清彦詩集『歩行』(2024年1月28日)

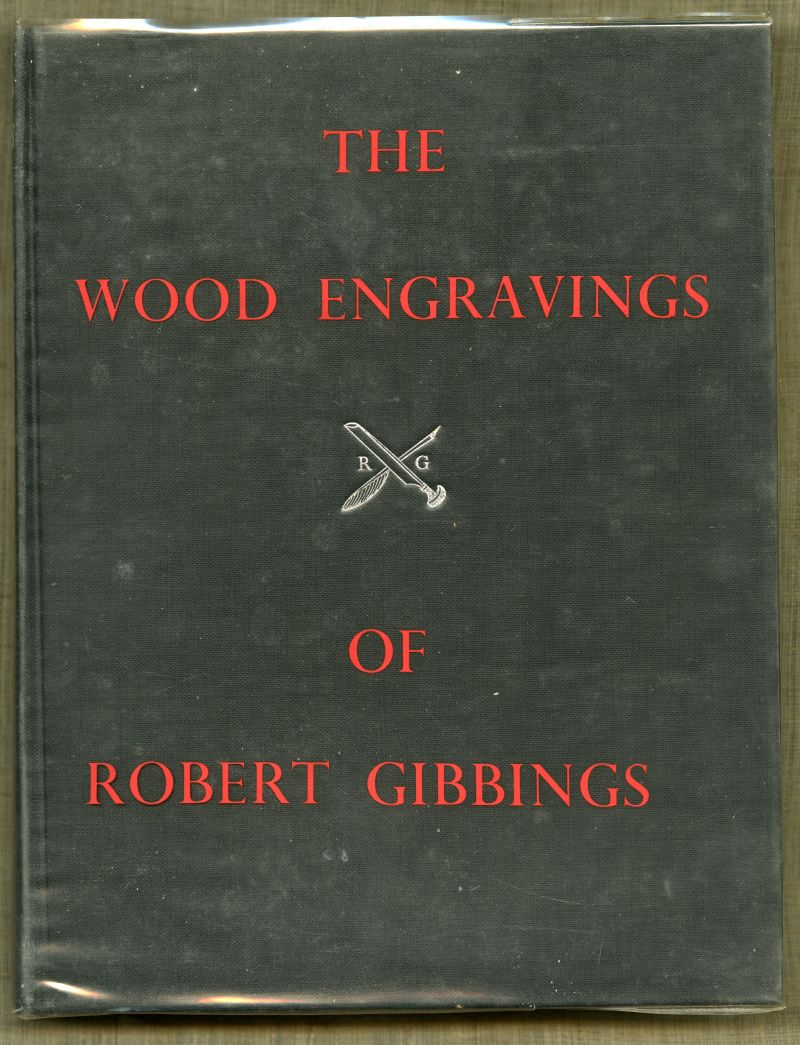

411. 1981年の古川清彦『近代詩人群像』(2024年1月27日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

410. 2024年の桜島(2024年1月1日)

409. 1972年のシナリオ『夢殿』(2023年12月23日)

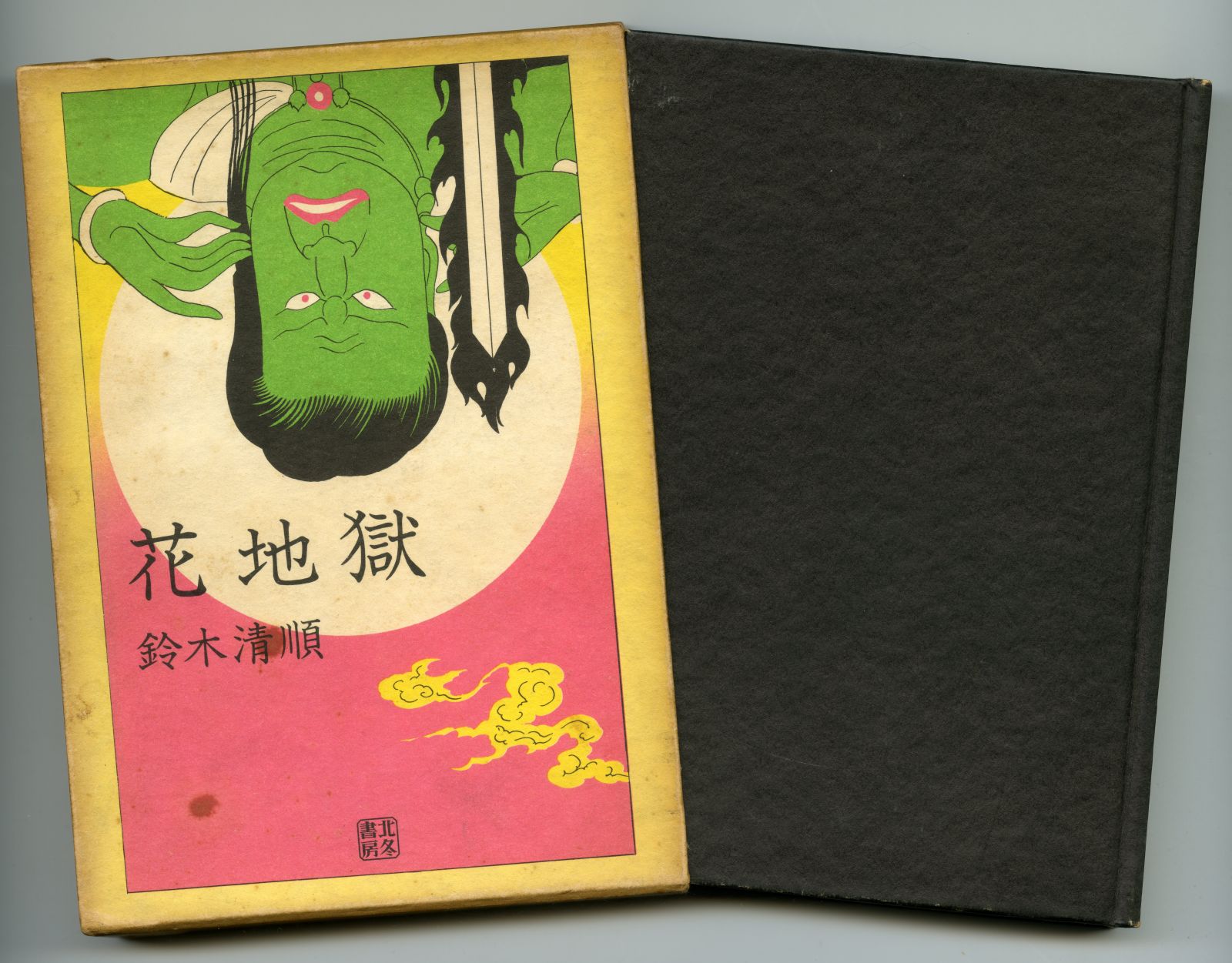

408. 1972年~1982年に北冬書房から刊行された鈴木清順の本(2023年12月22日)

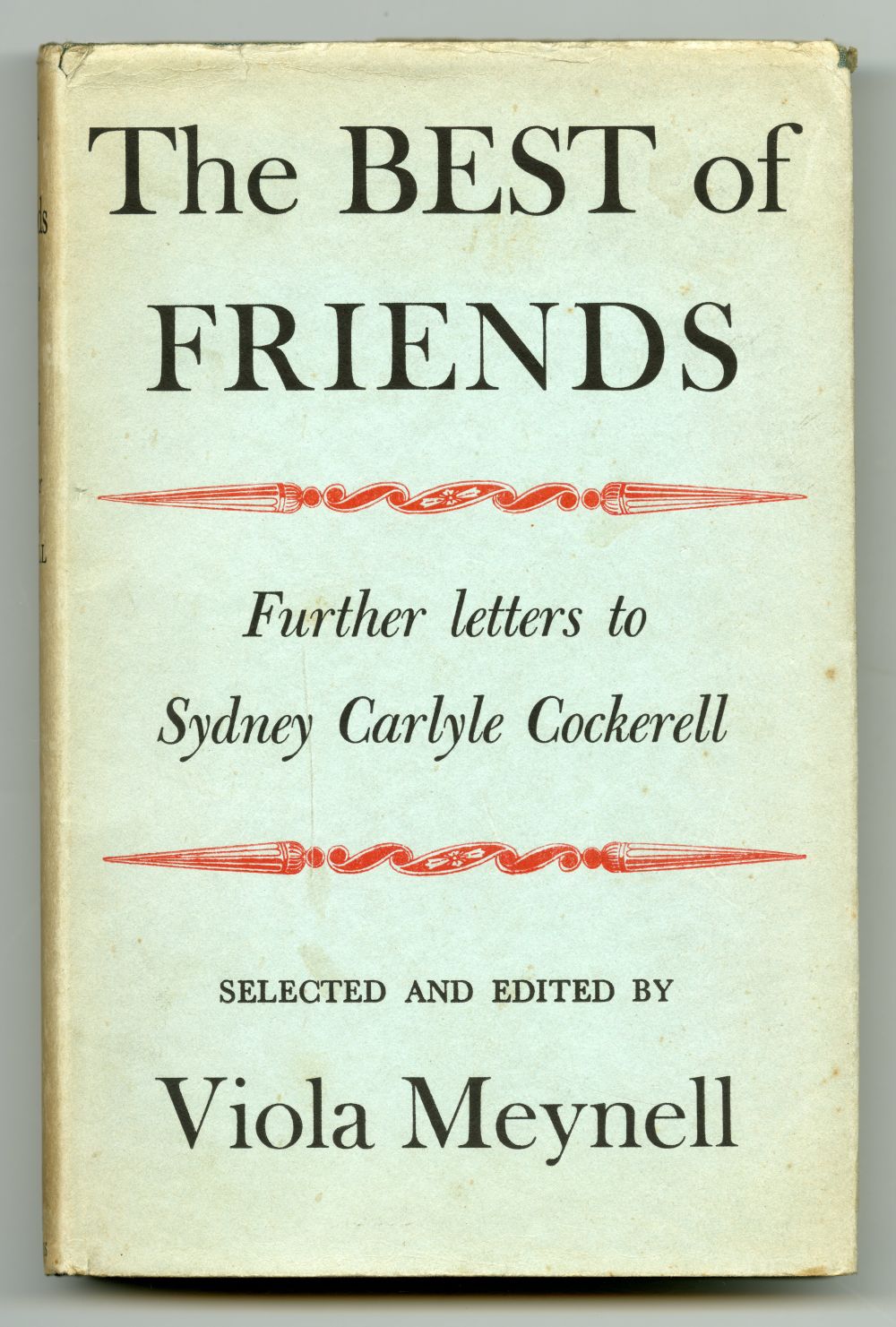

407. 1956年の『The BEST of Friends(最良の朋友)』(2023年11月24日)

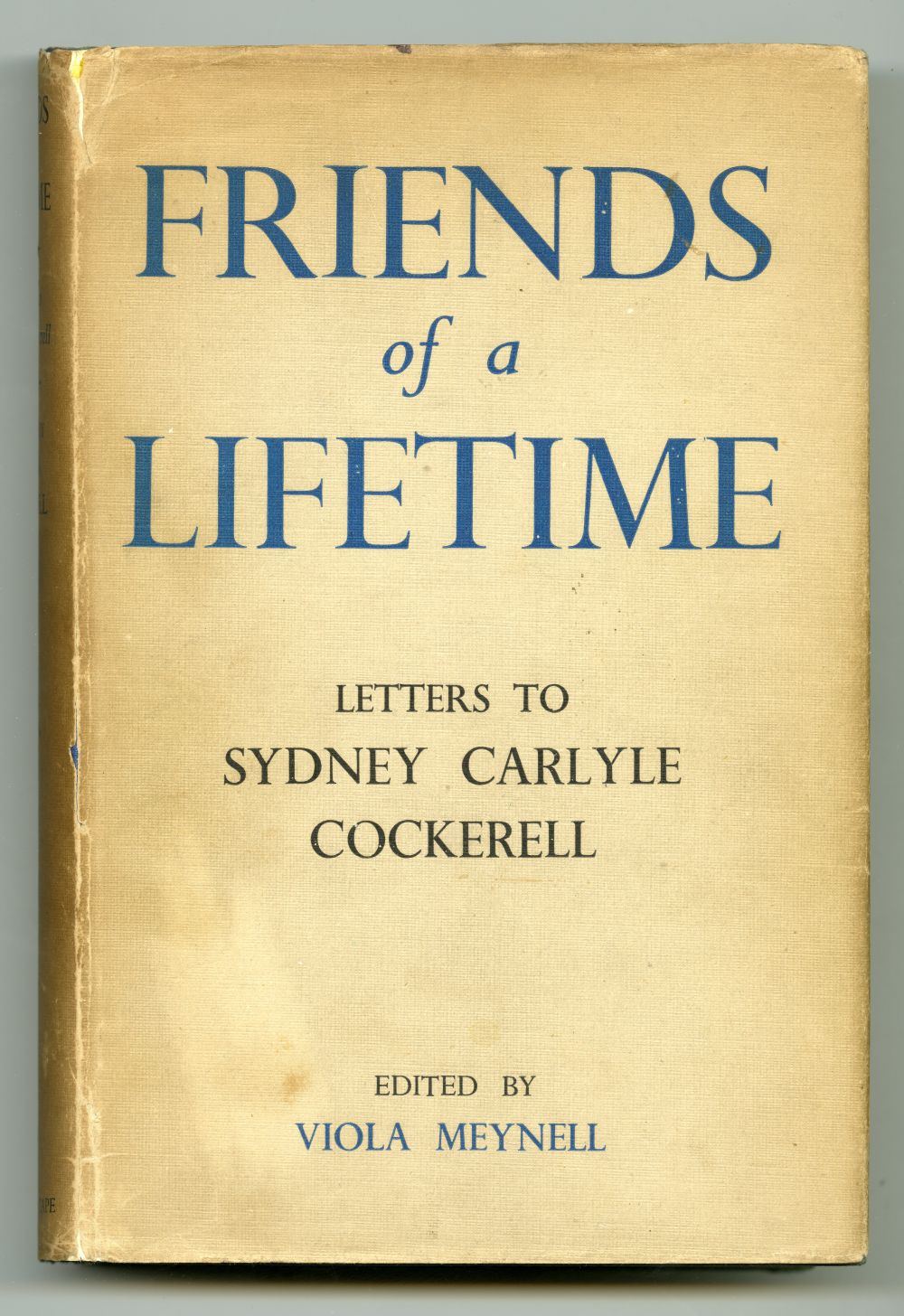

406. 1940年の『FRIENDS of a LIFETIME(生涯の朋友)』(2023年11月23日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

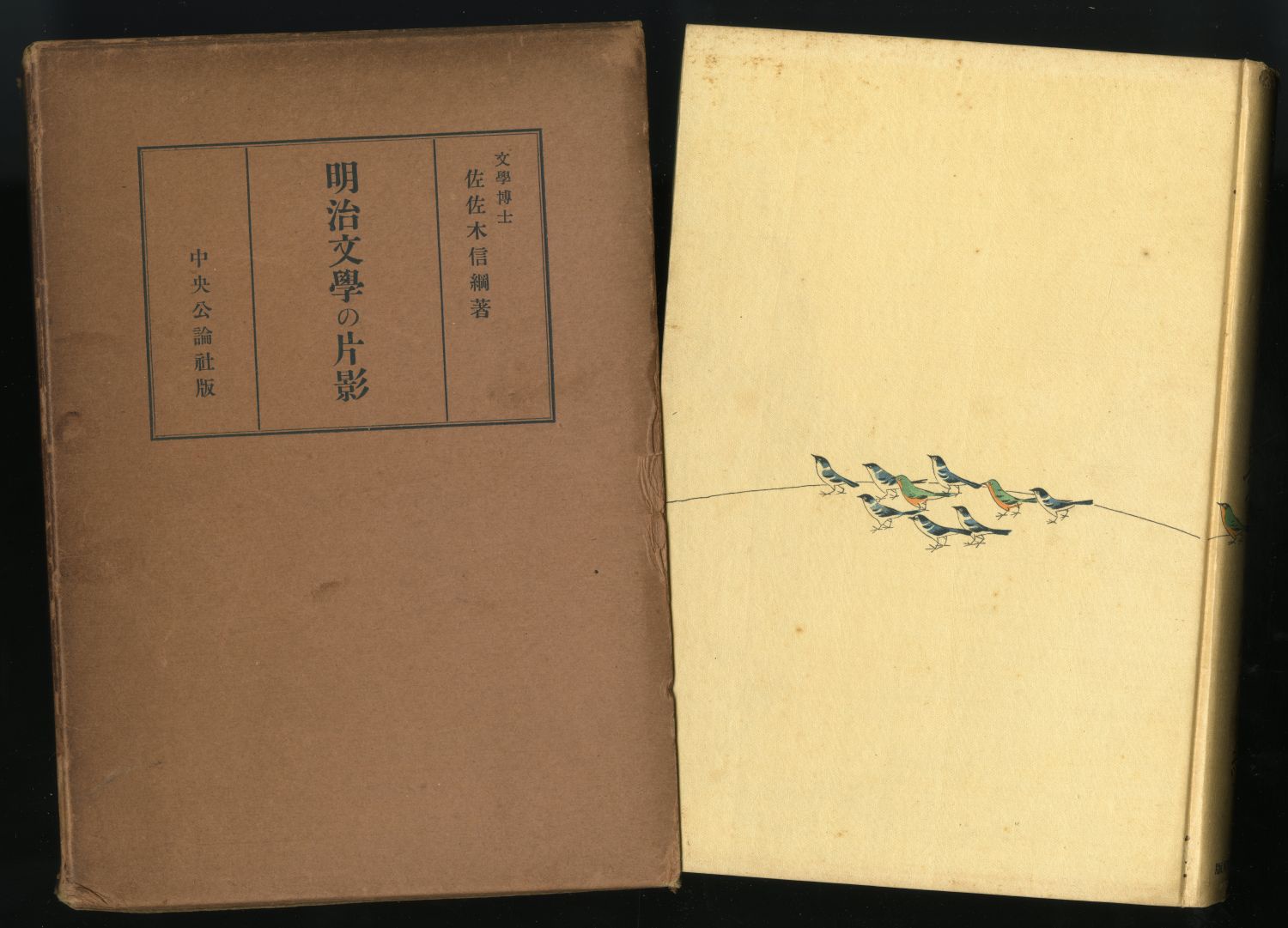

405. 1934年の佐佐木信綱『明治文學の片影』(2023年11月16日)

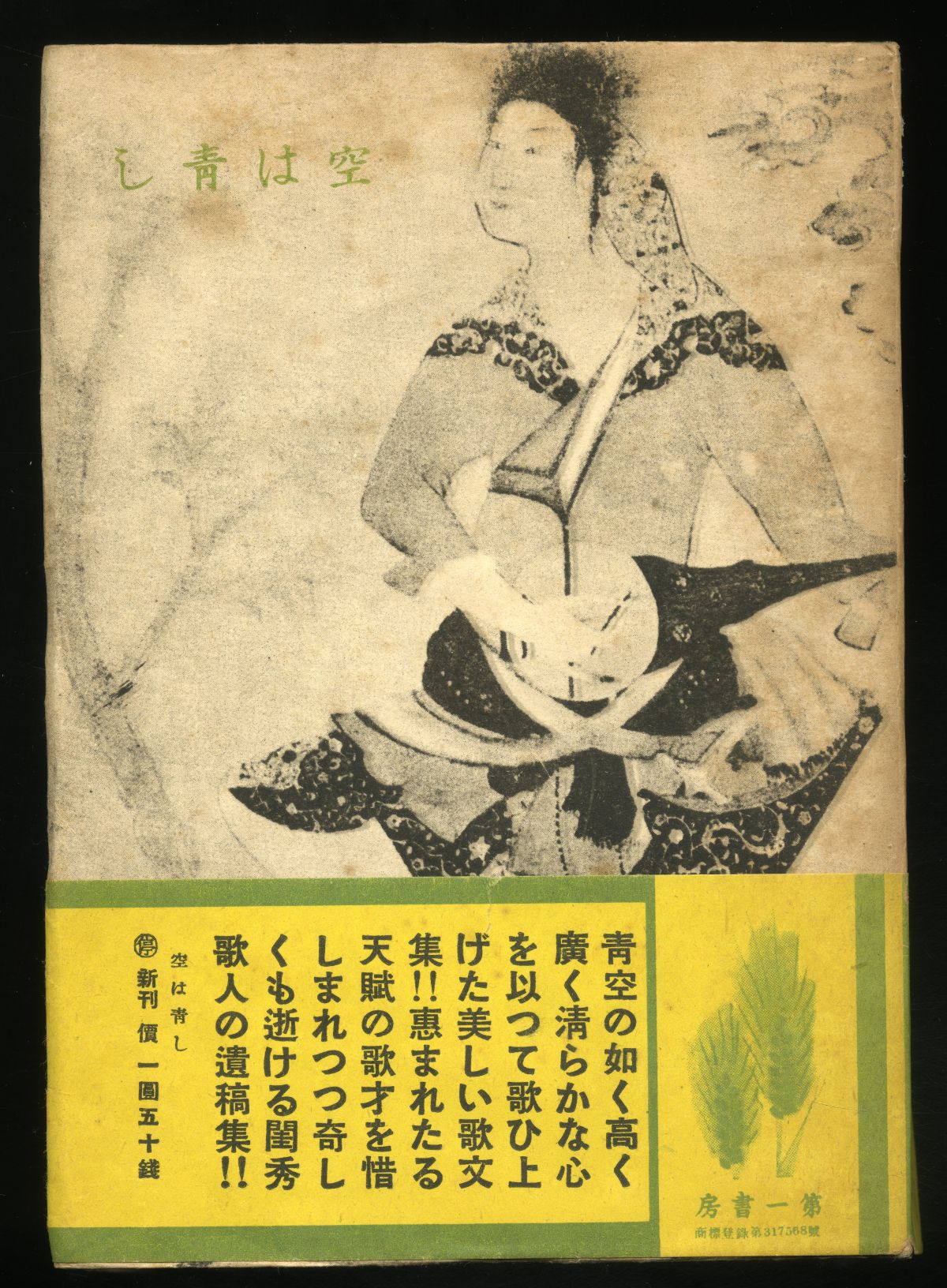

404. 1941年の冨岡冬野『空は青し』(2023年10月18日)

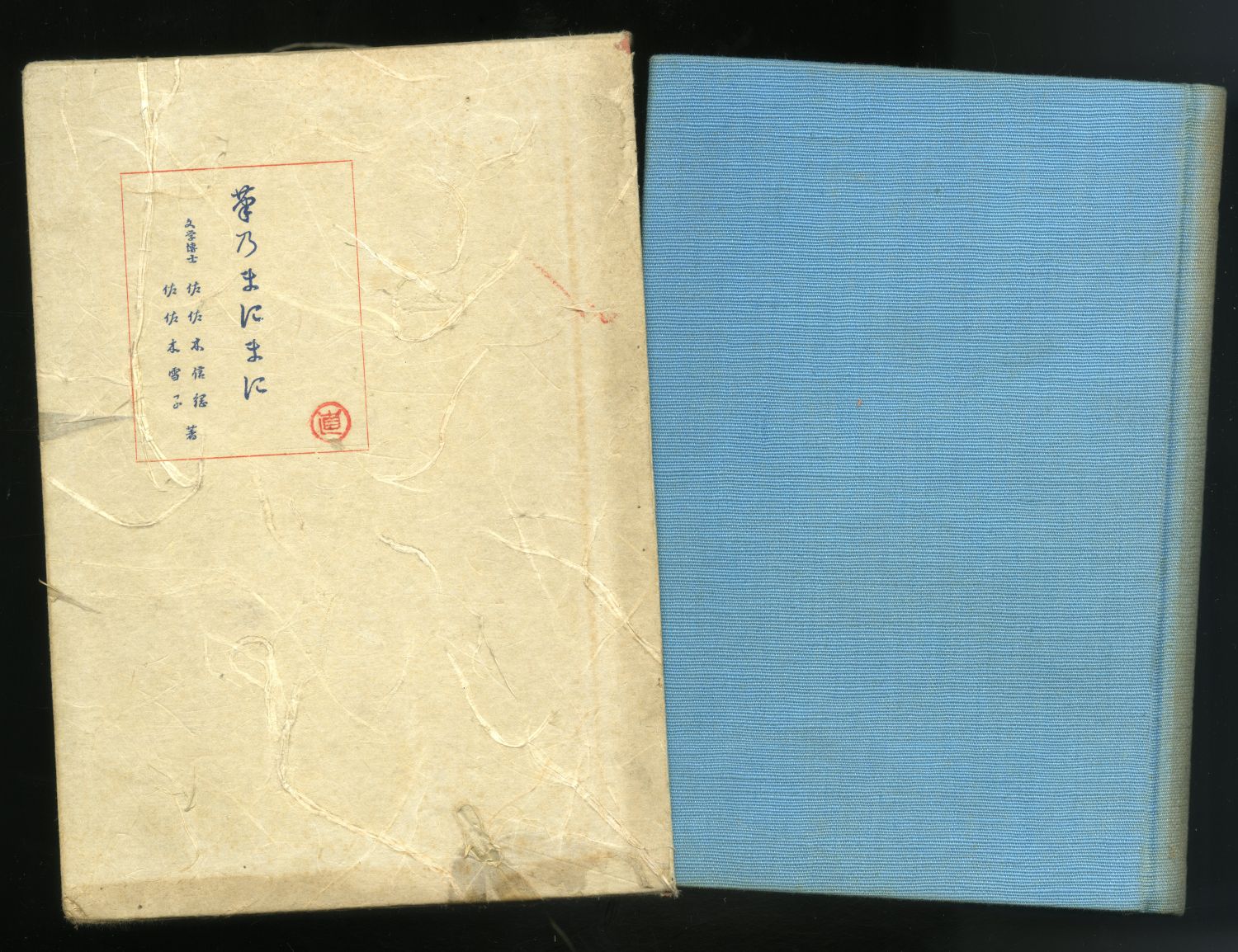

403. 1935年の佐佐木信綱・佐佐木雪子『筆のまにまに』(2023年10月17日)

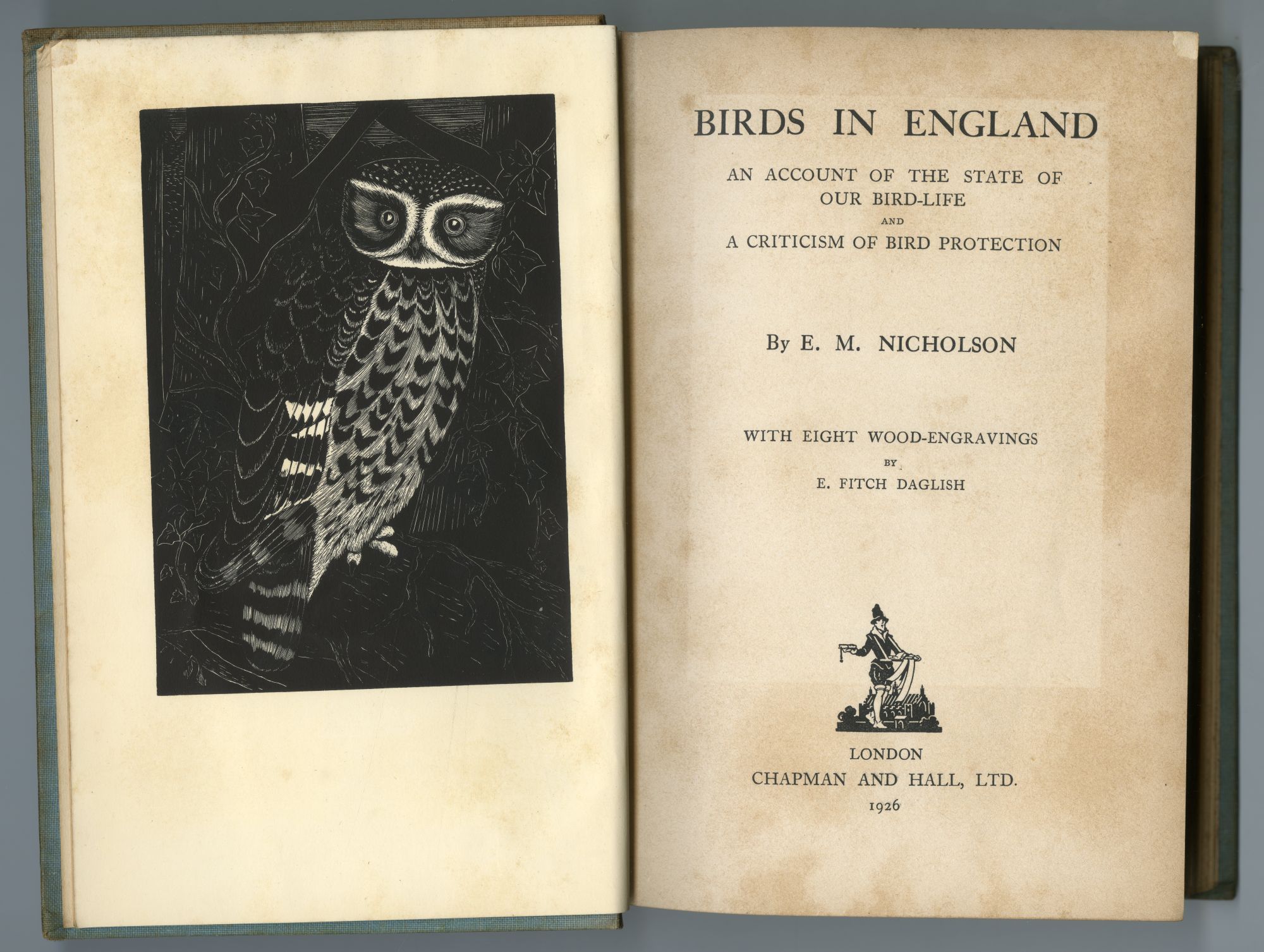

402. 1926年のニコルソン『イングランドの鳥』(2023年9月15日)

401. 1958年~1969年の筑摩書房『世界文学大系』(2023年9月12日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

400. 1953年の藪内清編『天工開物の研究』(2023年9月7日)

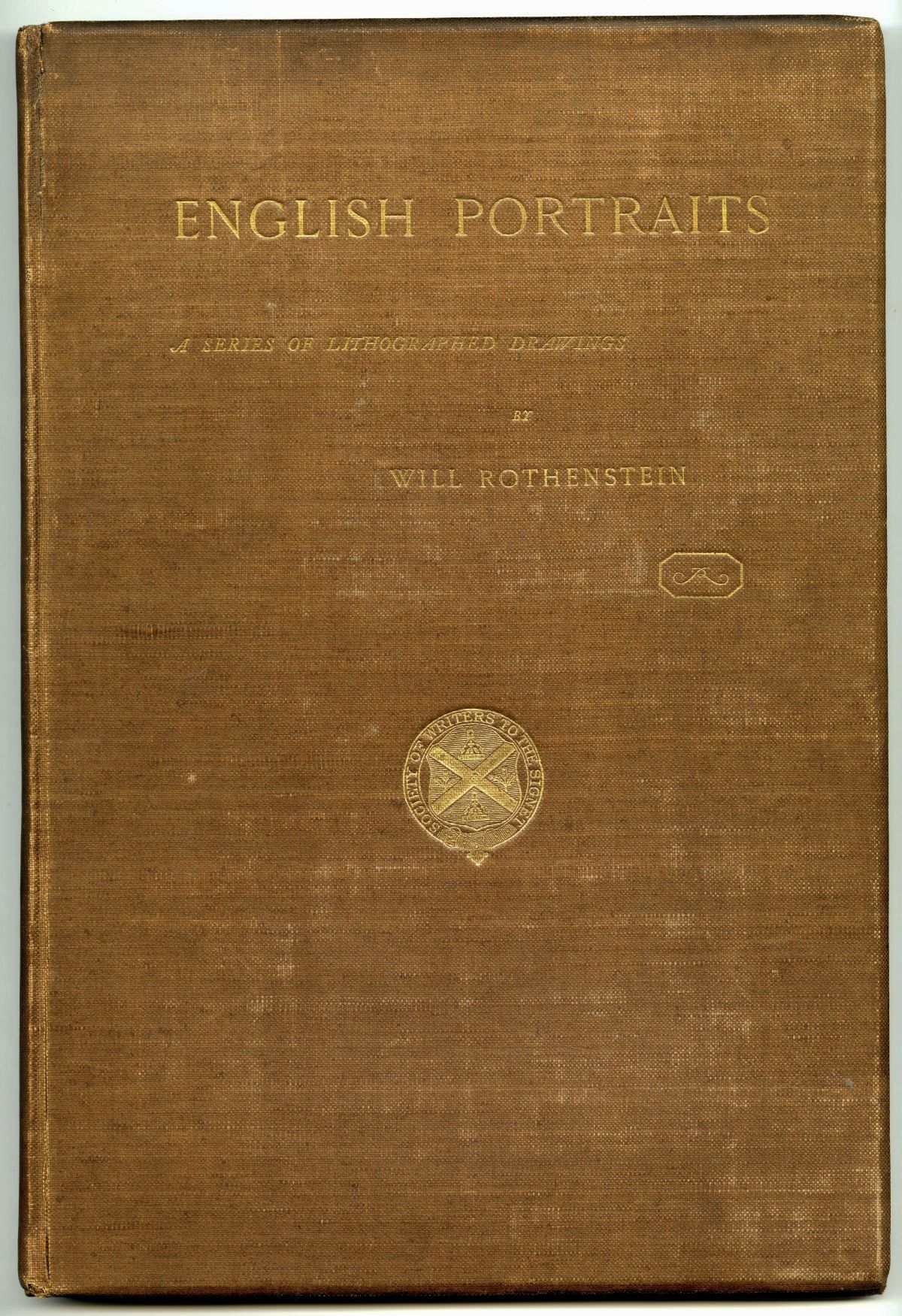

399. 1898年のウィリアム・ローゼンスタインの『English Portraits』(2023年8月4日)

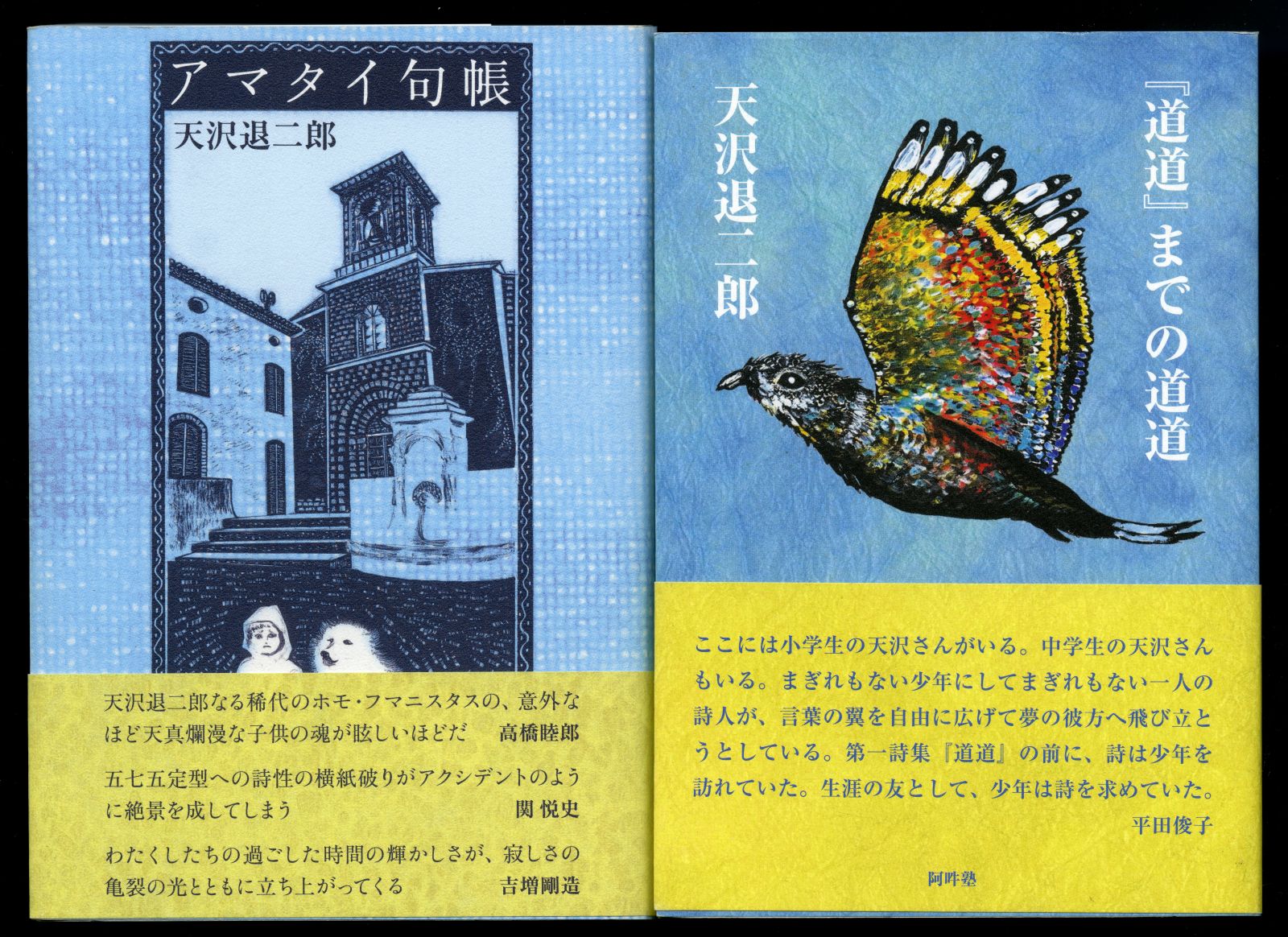

398. 2022年と2023年の天沢退二郎の青い本(2023年7月4日)

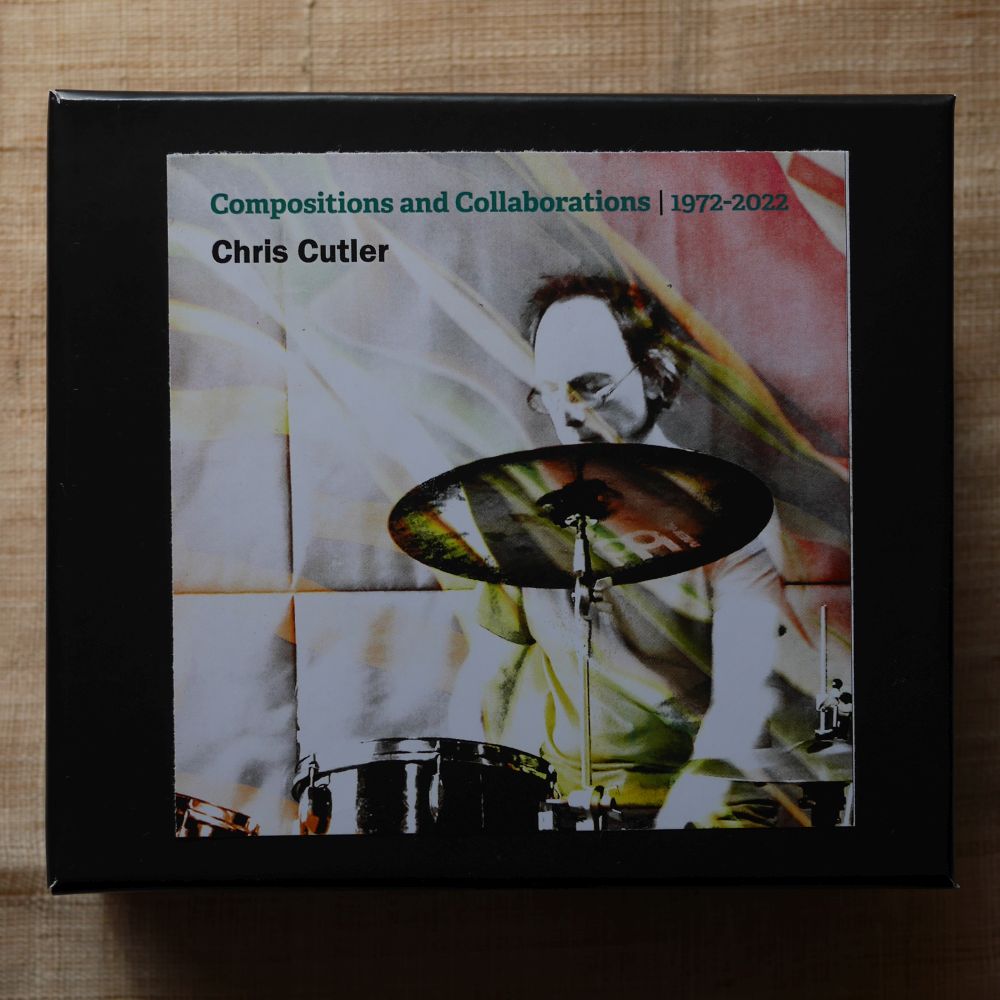

397. 2023年のクリス・カトラー『作曲とコラボ』ボックス(2023年6月5日)

396. 堀口大學が秋朱之介に贈った花瓶(2023年5月14日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

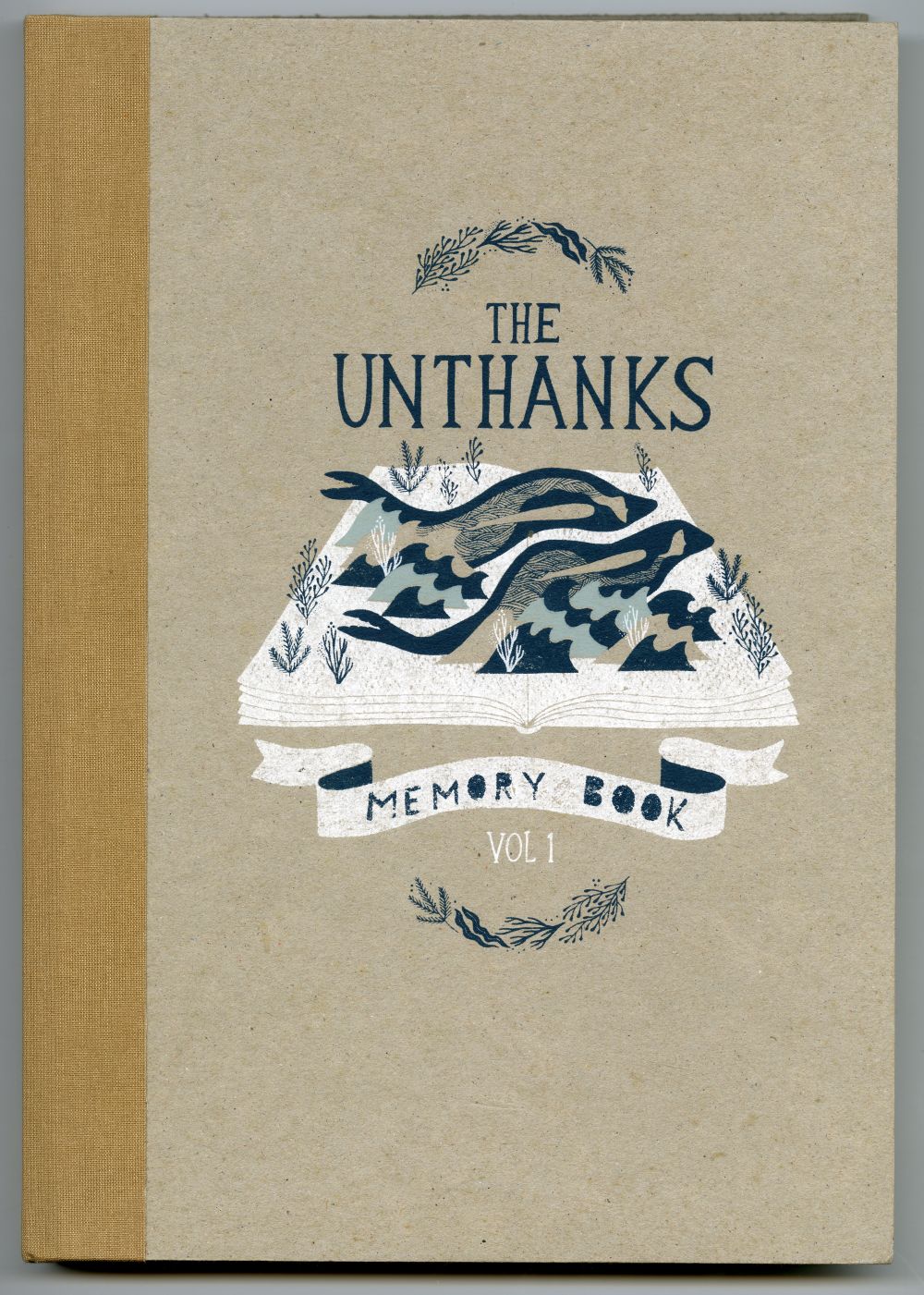

395. 2016年の『THE UNTHANKS MEMORY BOOK VOL.1』(2023年4月16日)

394. 1997~1998年に斎藤敏栄がまとめた木下逸雲関係資料(2023年3月26日)

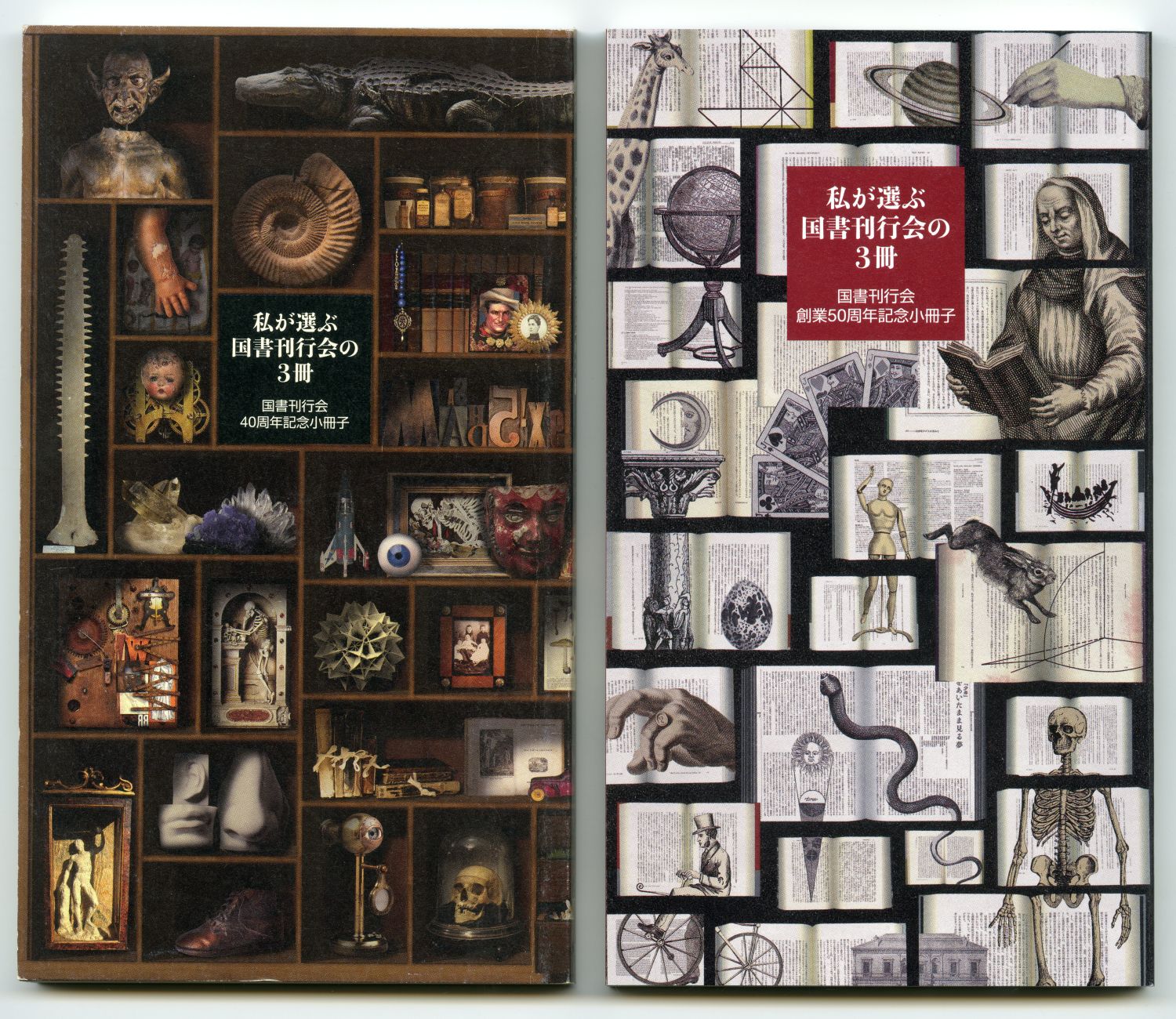

393. 2012年と2022年の『私が選ぶ国書刊行会の3冊』(2023年2月22日)

392. 1991年の天沢退二郎『欄外紀行』(2023年2月1日)

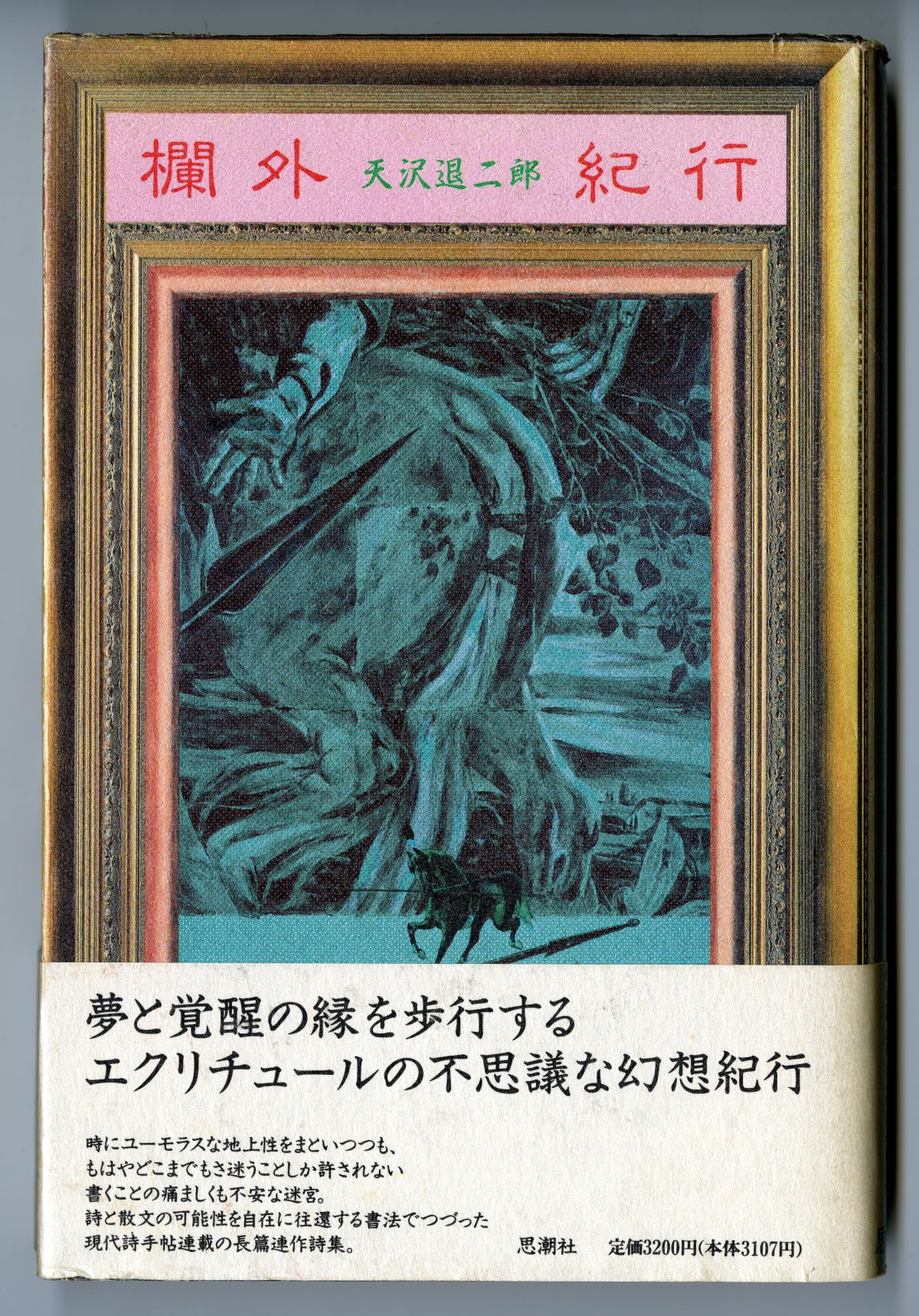

391. 1978年のBruford『Feels Good To Me』(2023年1月31日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

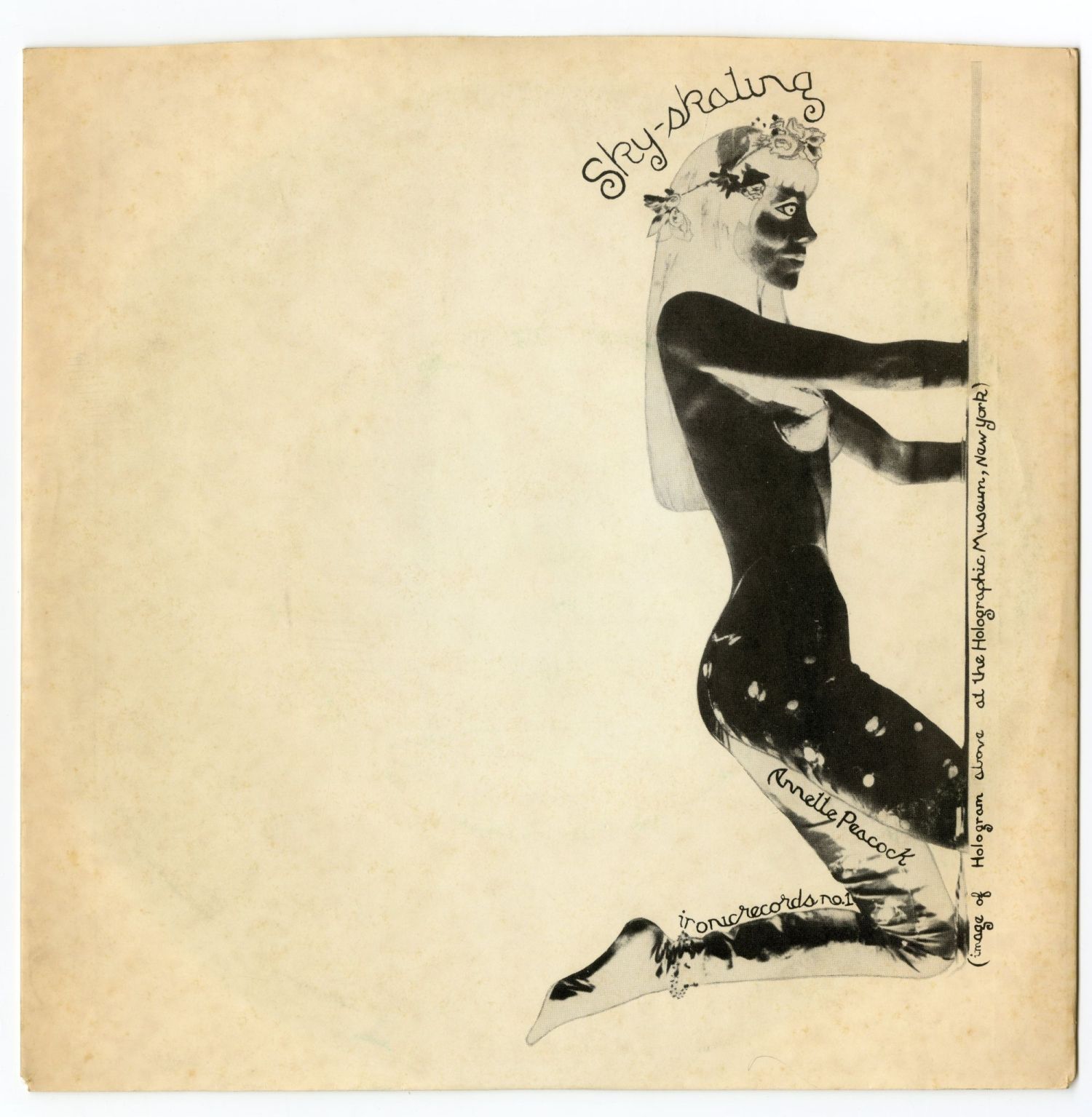

390. 2005年のironicrecords(2023年1月20日)

389. 1981年のironicrecords(2023年1月19日)

388. 2023年の桜島(2023年1月1日)

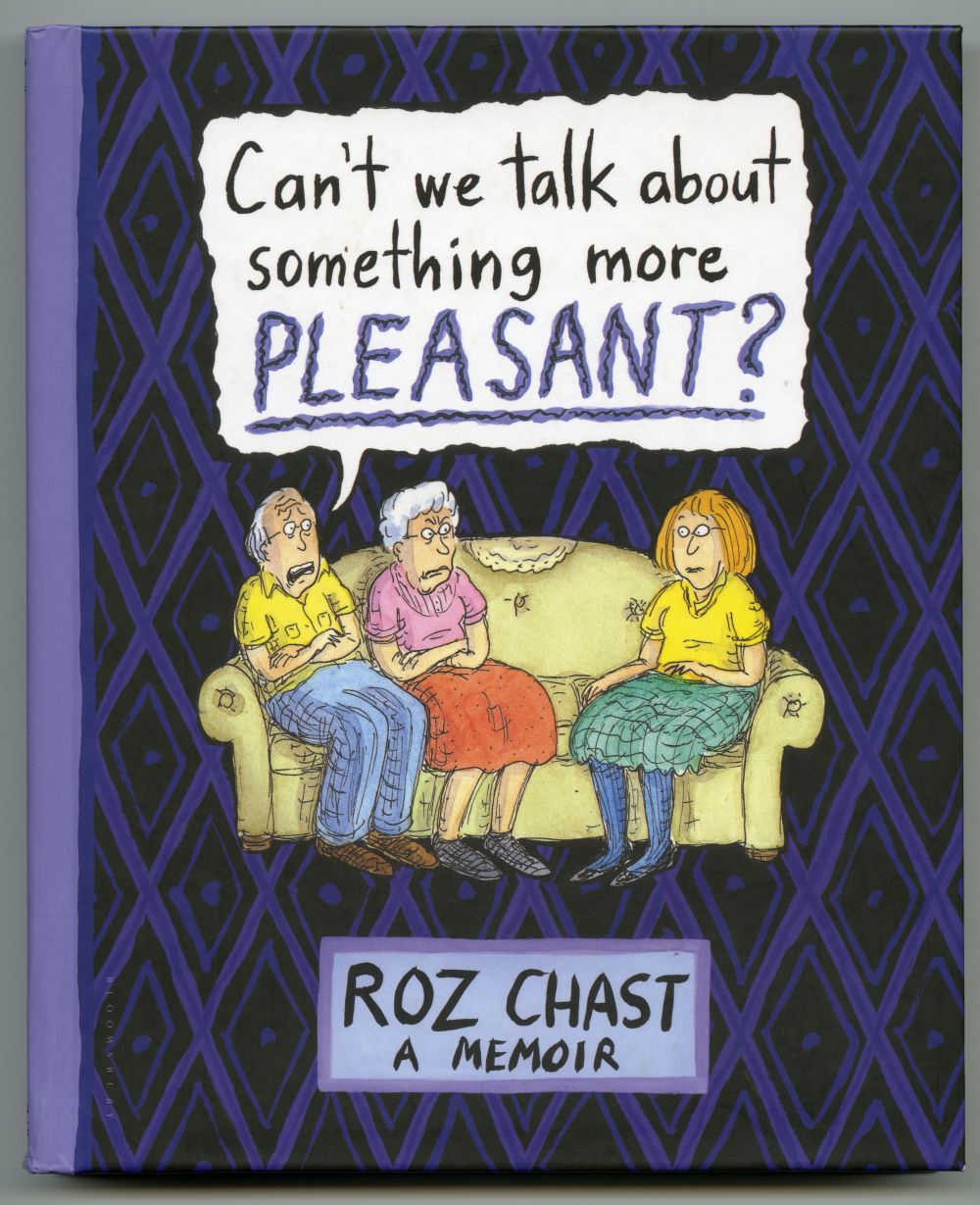

387. 2014年のロズ・チャスト『Can't We Talk About Something More Pleasant?』(2022年12月31日)

386. 1985年のカラーフィールド『ヴァージンズ・アンド・フィリスタインズ』(2022年12月21日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

385. 2022年の桜島雪景色(2022年12月18日)

384. 2022年のHalf Cat Records(2022年11月14日)

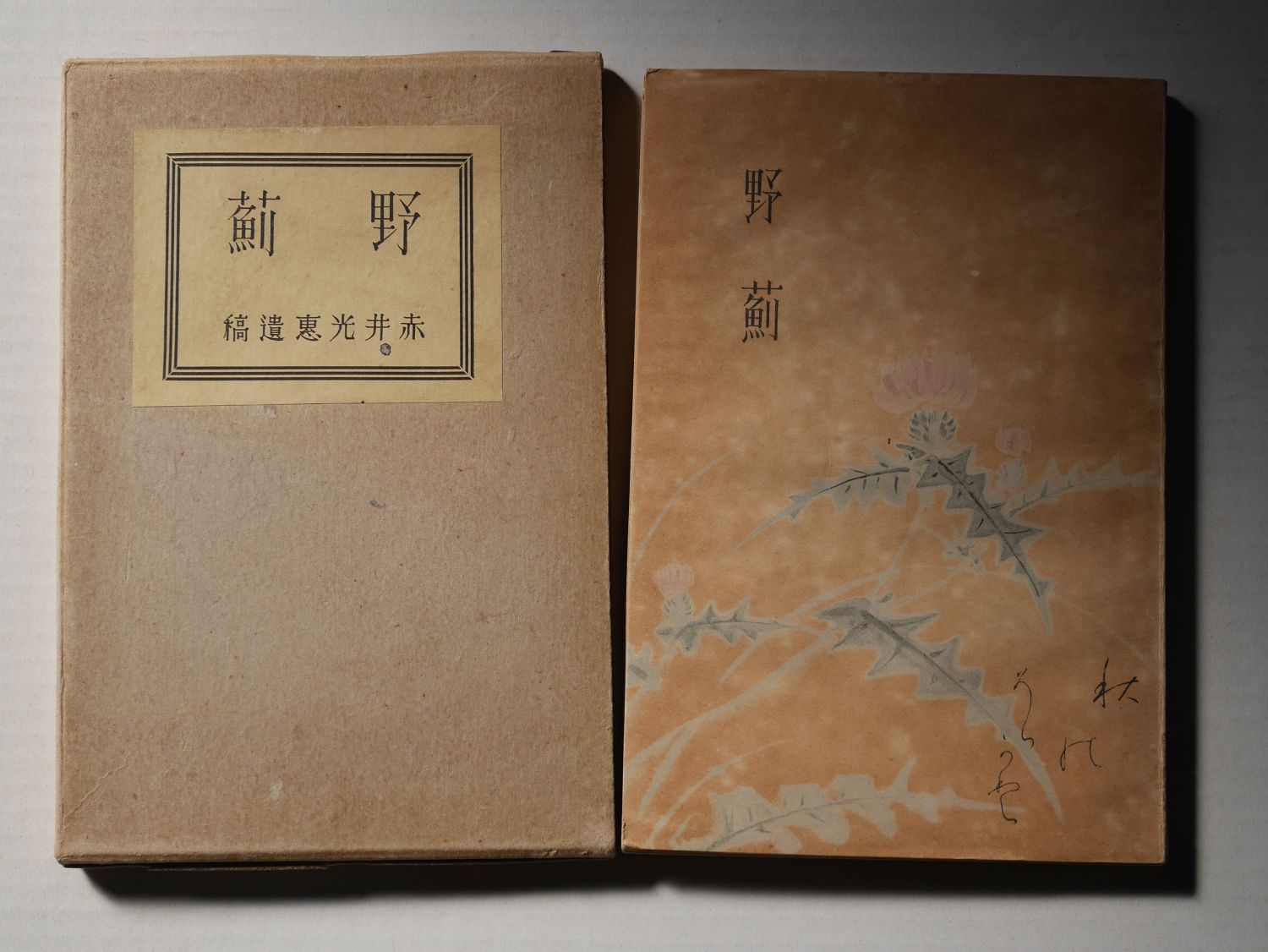

383. 1936年の赤井光惠遺稿『野薊』(2022年11月4日)

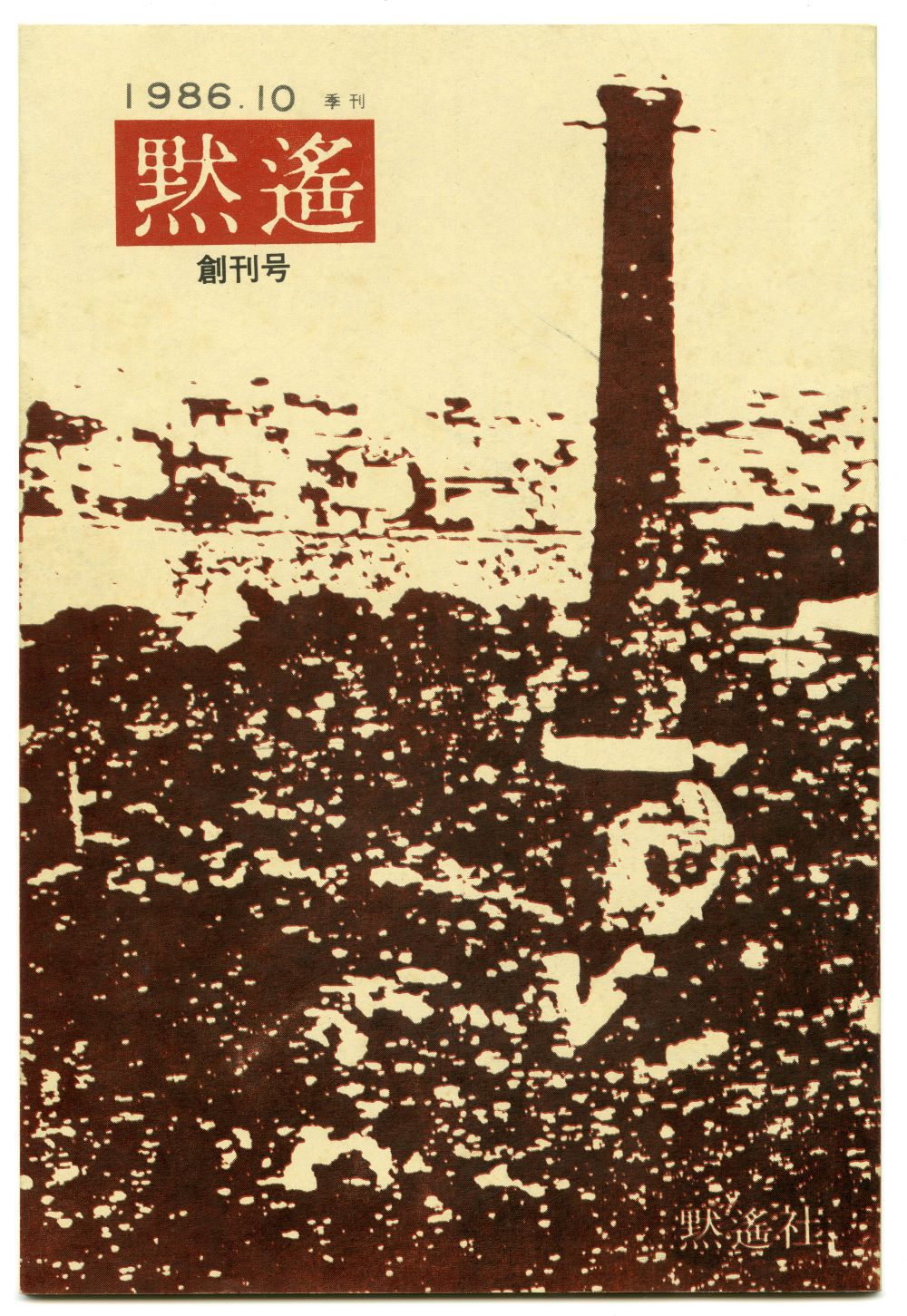

382. 1986年の『黙遙』創刊号(2022年10月19日)

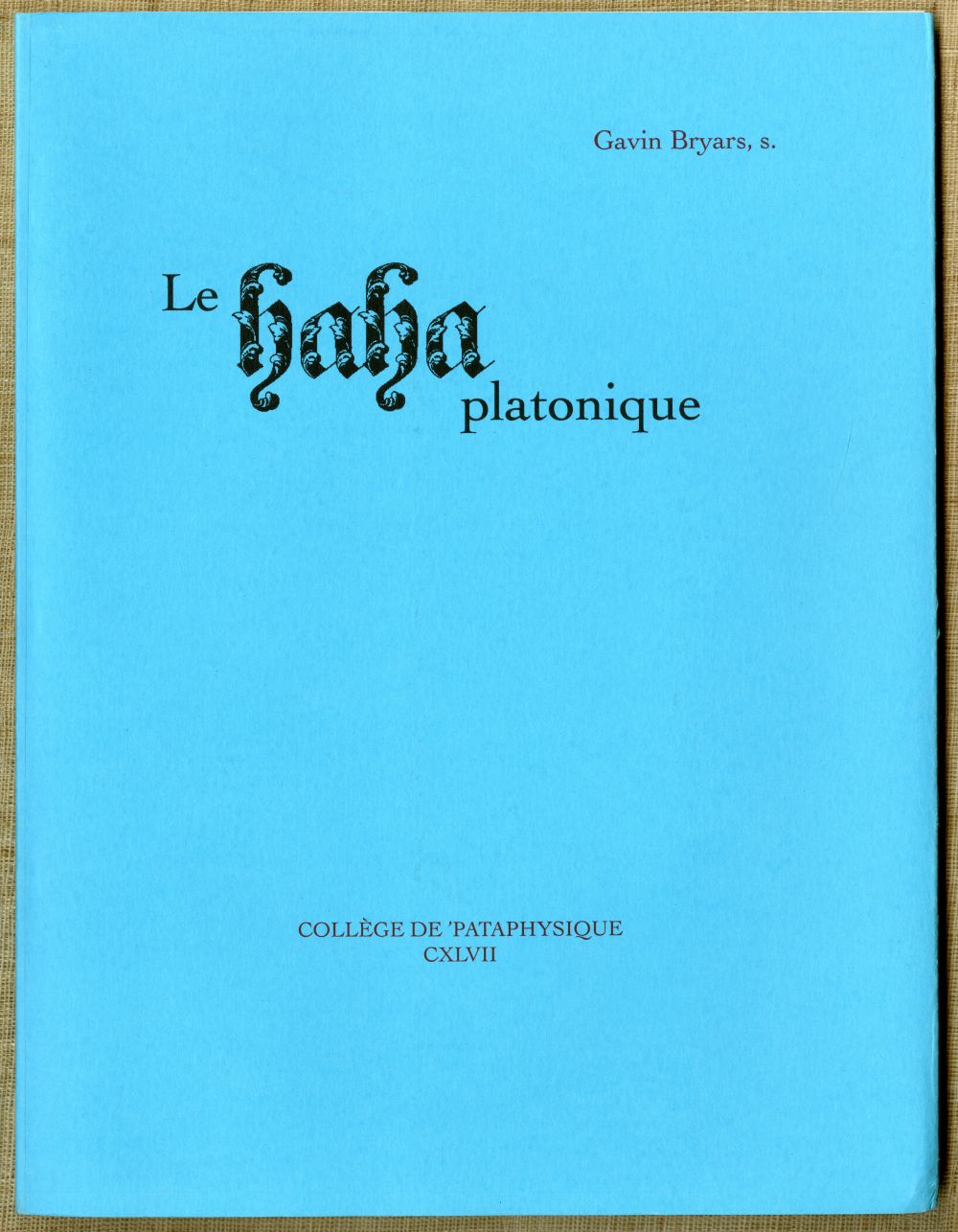

381. 2020年のギャヴィン・ブライアーズ『プラトニックな《HA HA》』(150年1月1日・2022年9月8日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

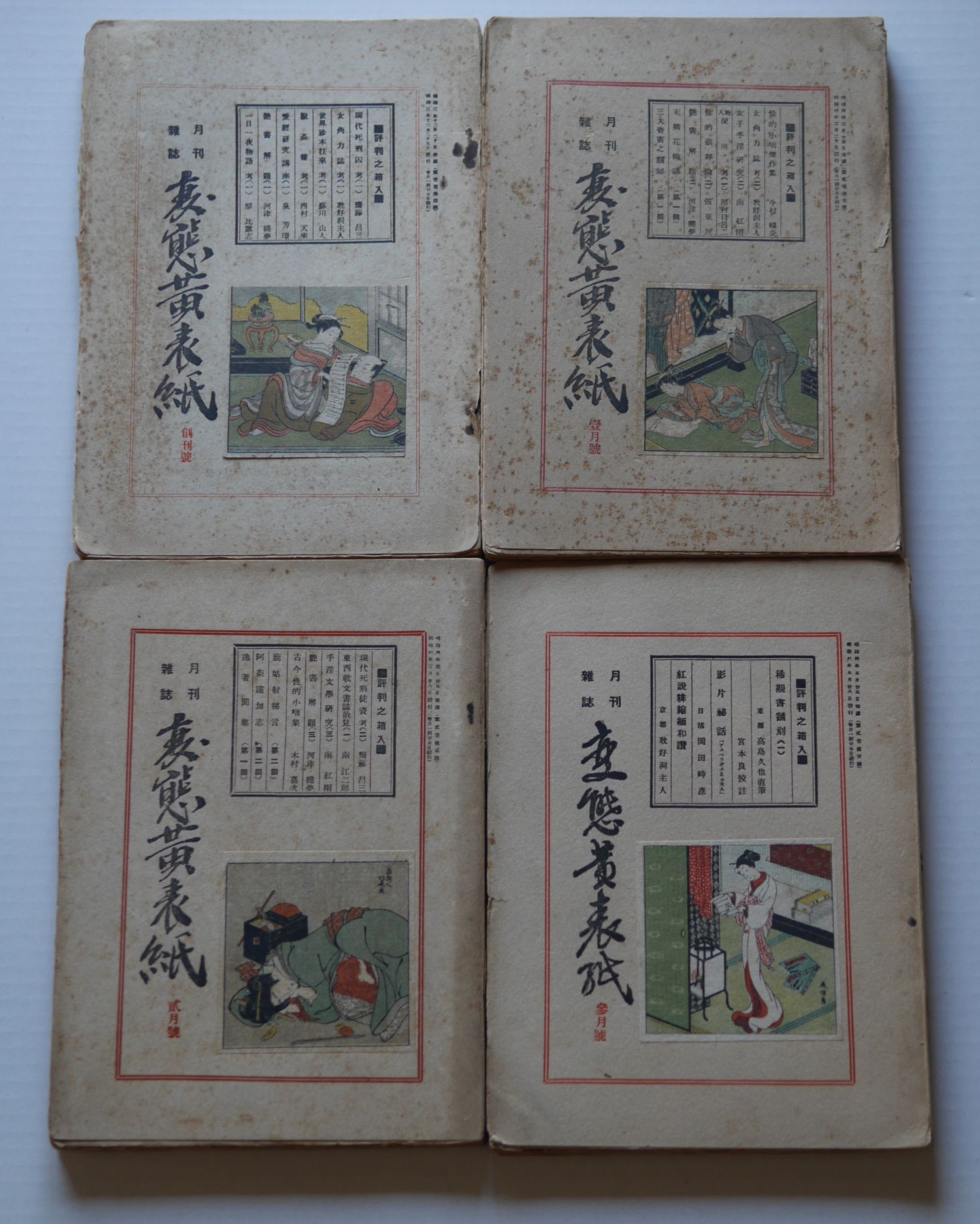

380. 1928~1929年の『變態黄表紙』(2022年8月31日)

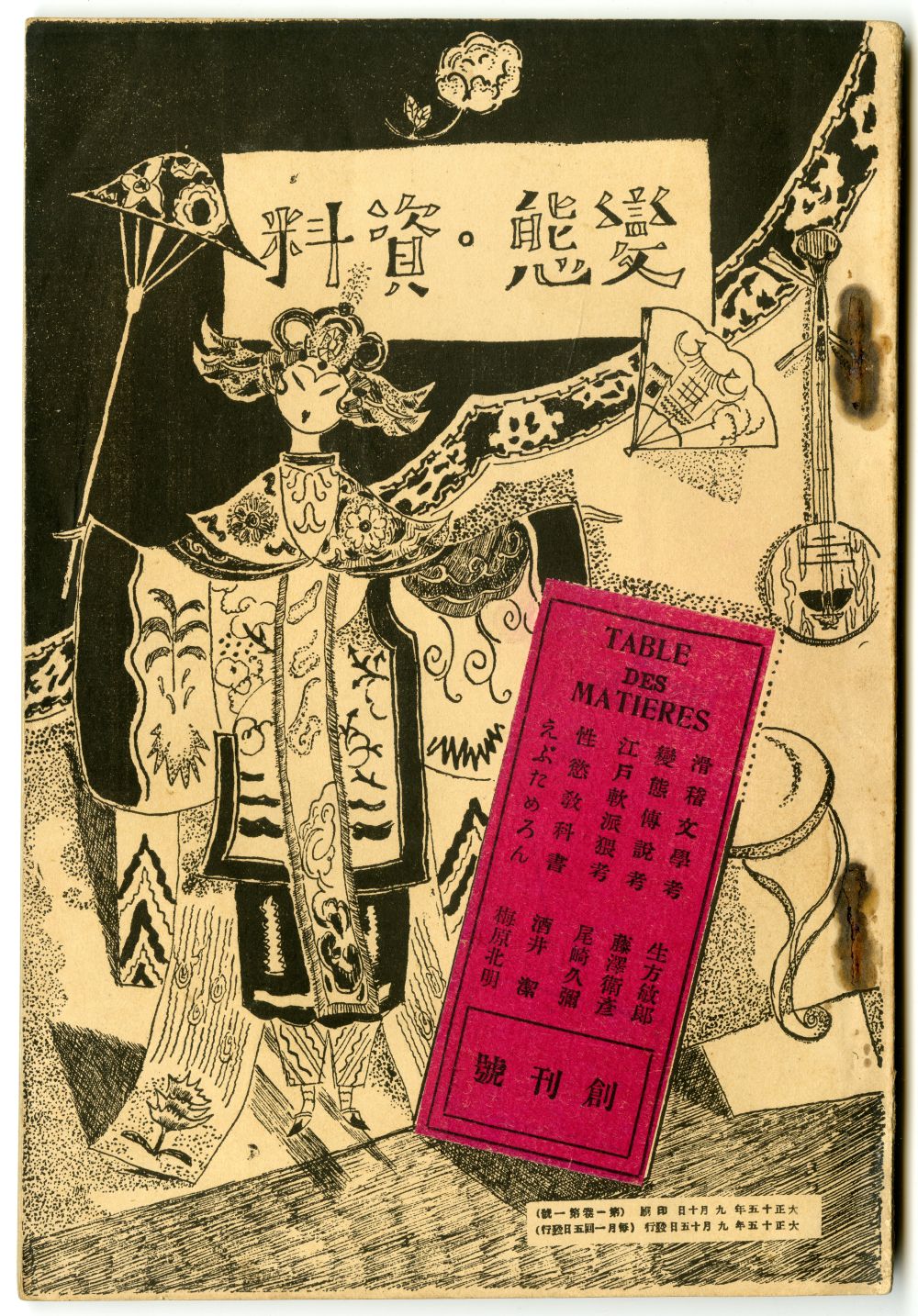

379. 1926年の『變態・資料』に挟まれたメモ(2022年8月25日)

378. 1988年~1989年の片岡吾庵堂『横目で見た郷土史』附言(2022年7月11日)

377. 1963年~1966年の家族写真ネガフィルム(2022年6月16日)

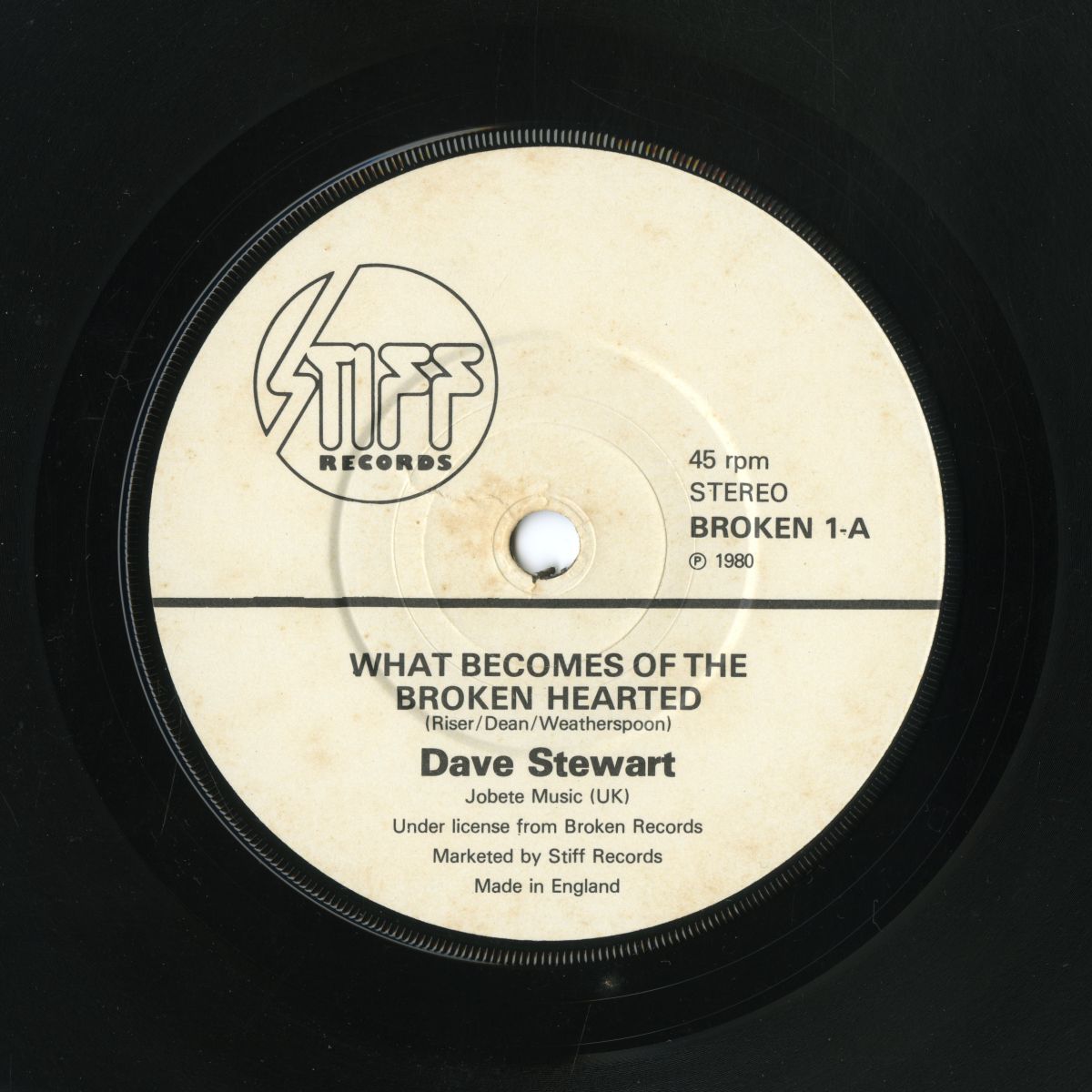

376. 1980年~1986年のBroken Records(2022年5月14日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

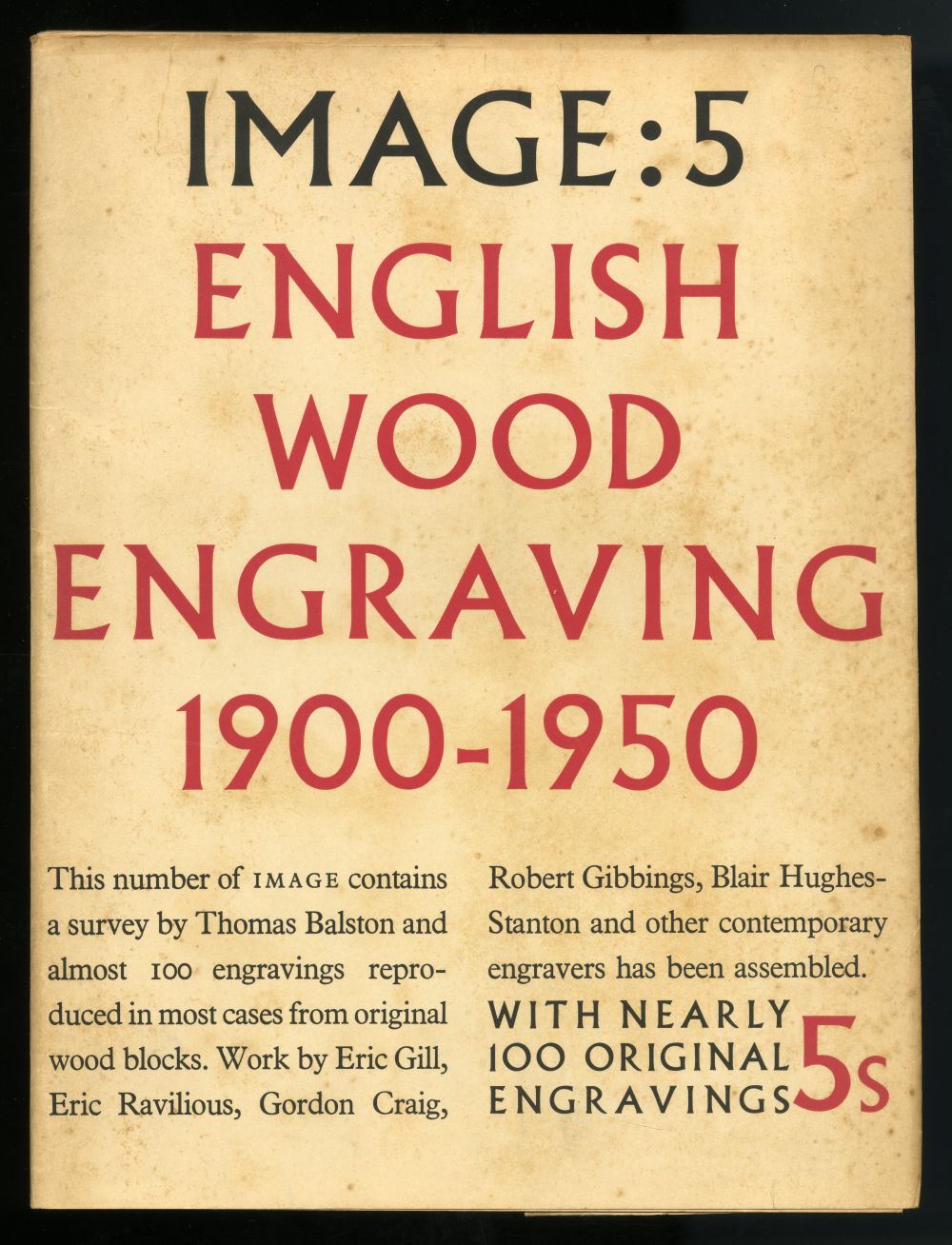

375. 1950年の『IMAGE:5』(2022年5月4日)

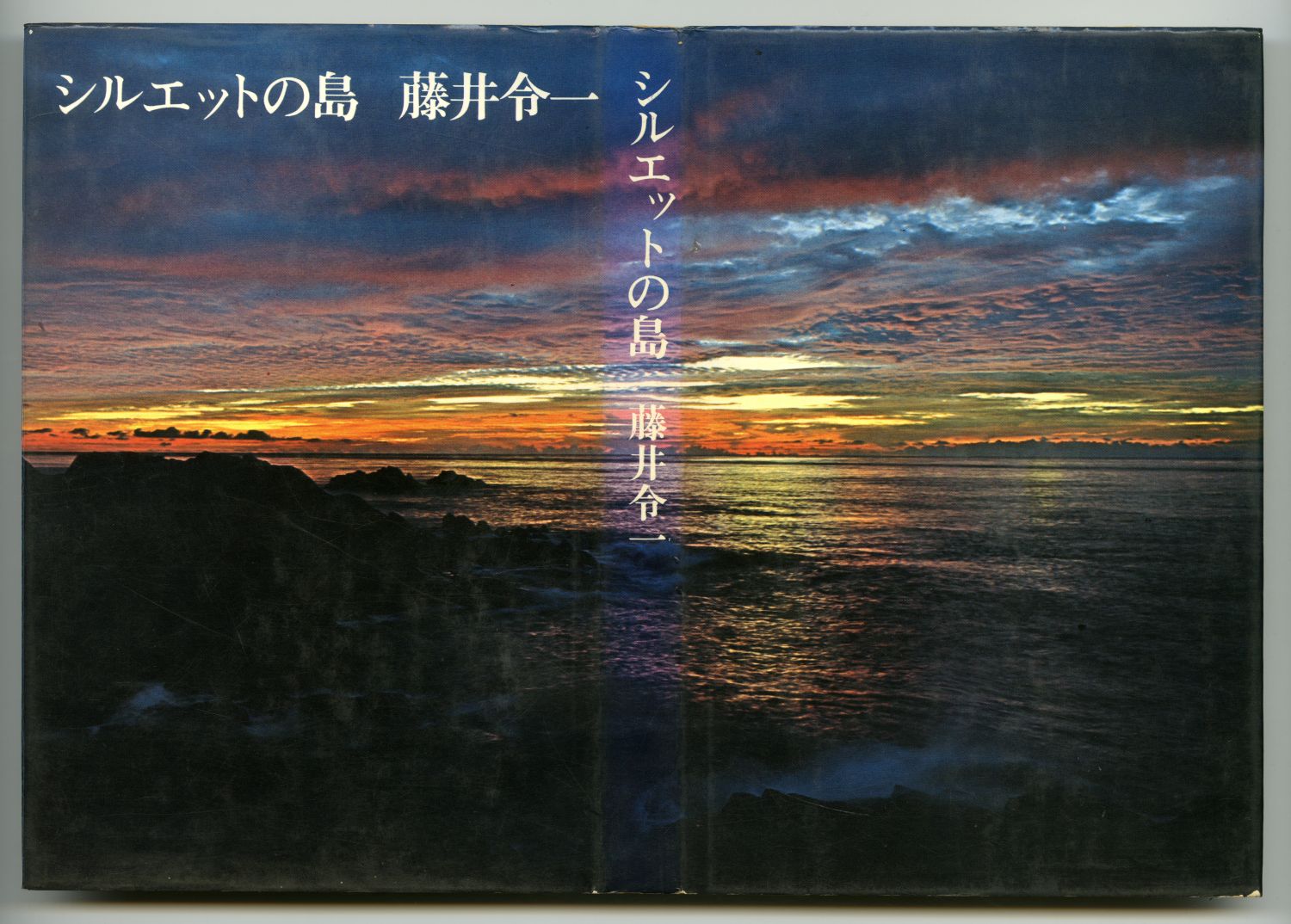

374. 1976年~2006年の藤井令一詩集(2022年4月5日)

373. 1976年の藤井令一『詩集 シルエットの島』(2022年3月31日)

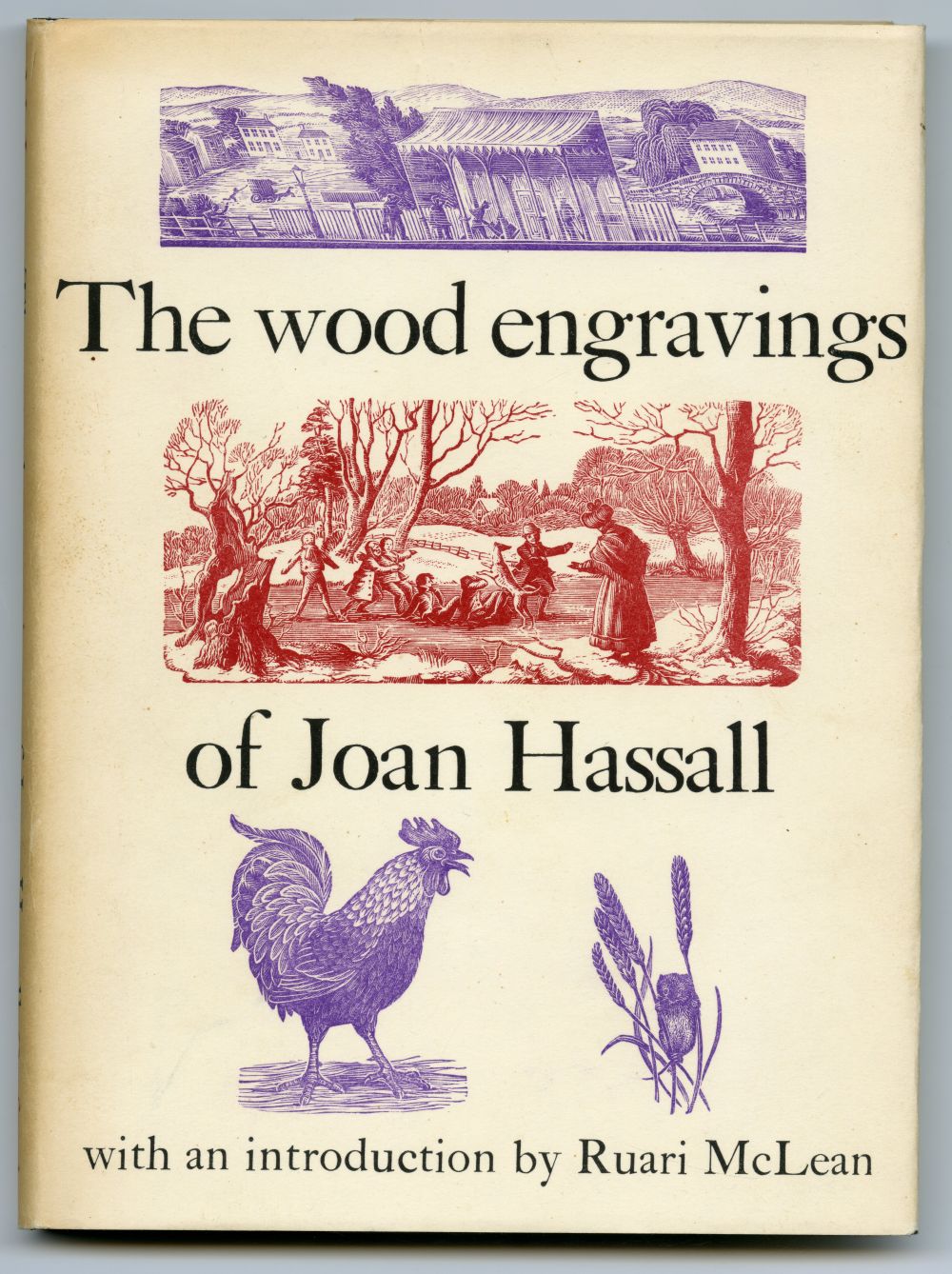

372. 1960年の『ジョアン・ハッサルの木版画』(2022年2月27日)

371. 2020年の『Matrix 36』(2022年1月31日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

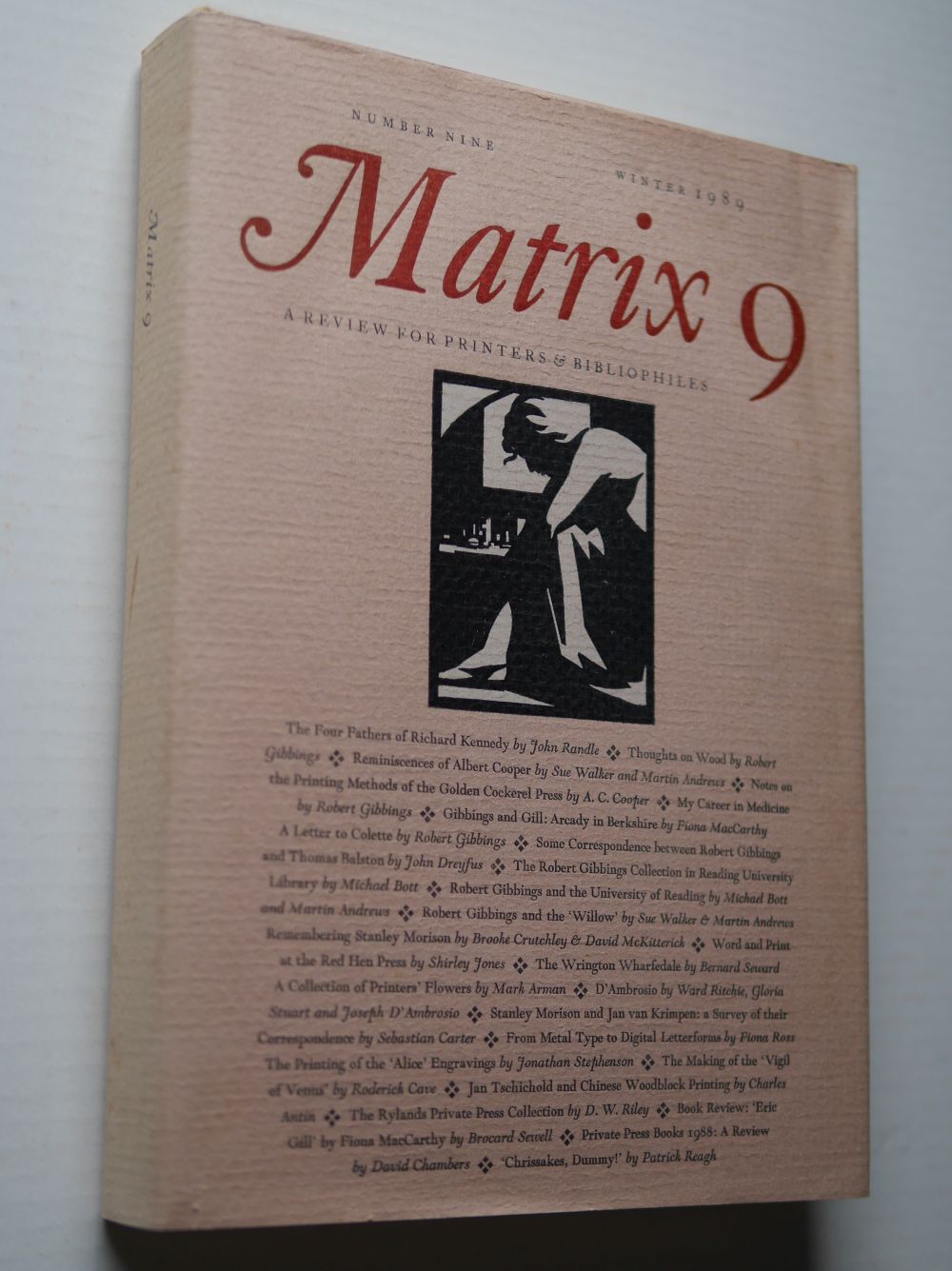

370. 1989年の『Matrix 9』(2022年1月30日)

369. 1978年の『現代詩アンソロジー 鹿児島 1978』(2022年1月23日)

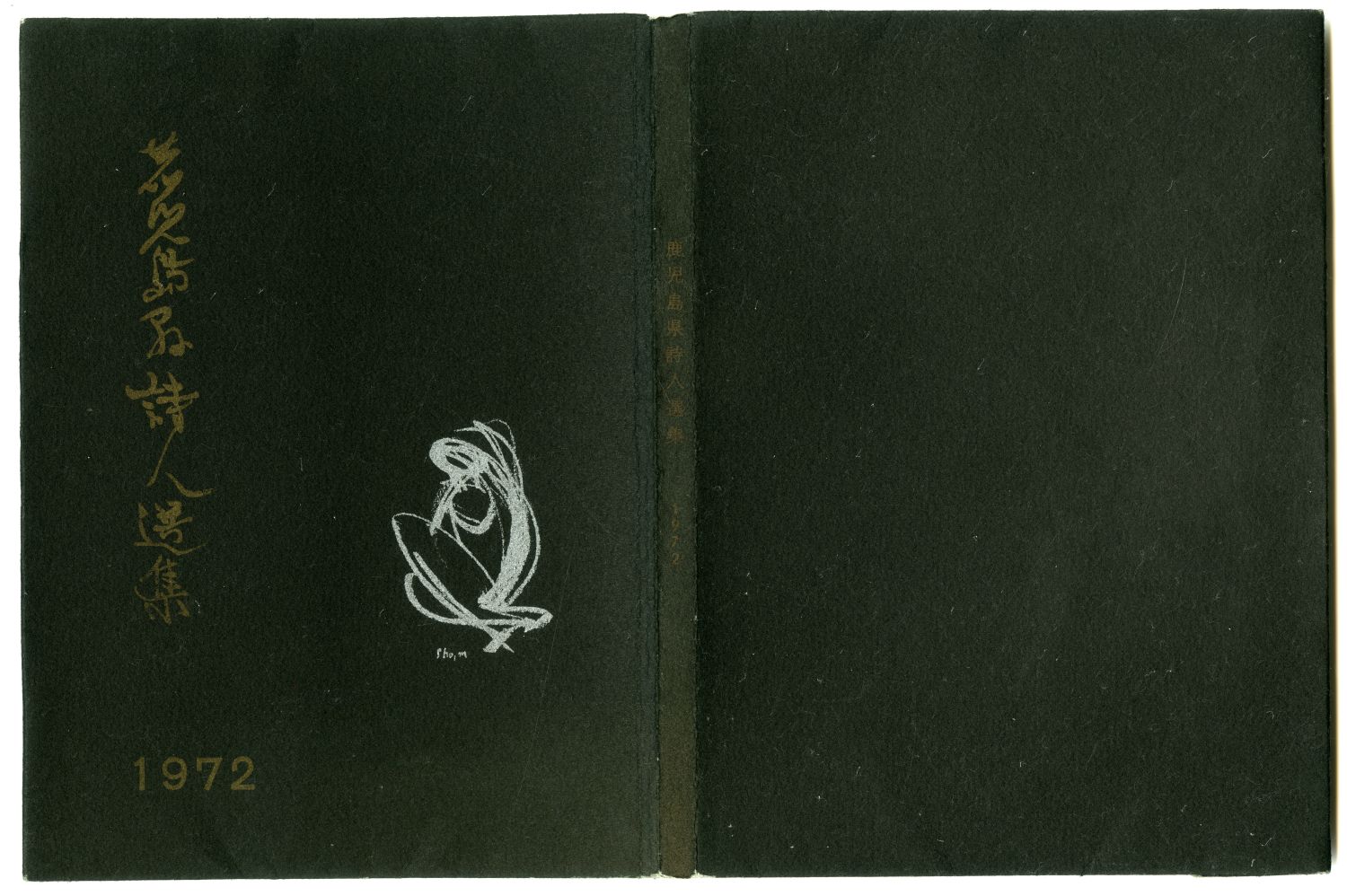

368. 1972年の『鹿児島県詩人選集 1972』(2022年1月22日)

367. 2022年の桜島(2022年1月1日)

366. 1979年の平原勝郎『歌集 ダチュラの実 付 鹿児島歌壇五十年史』(2021年12月25日)

365. 1928年の『水甕』五月號・岩谷莫哀追悼號(2021年12月21日)

364. 1952年の『南日本文學』(2021年12月20日)

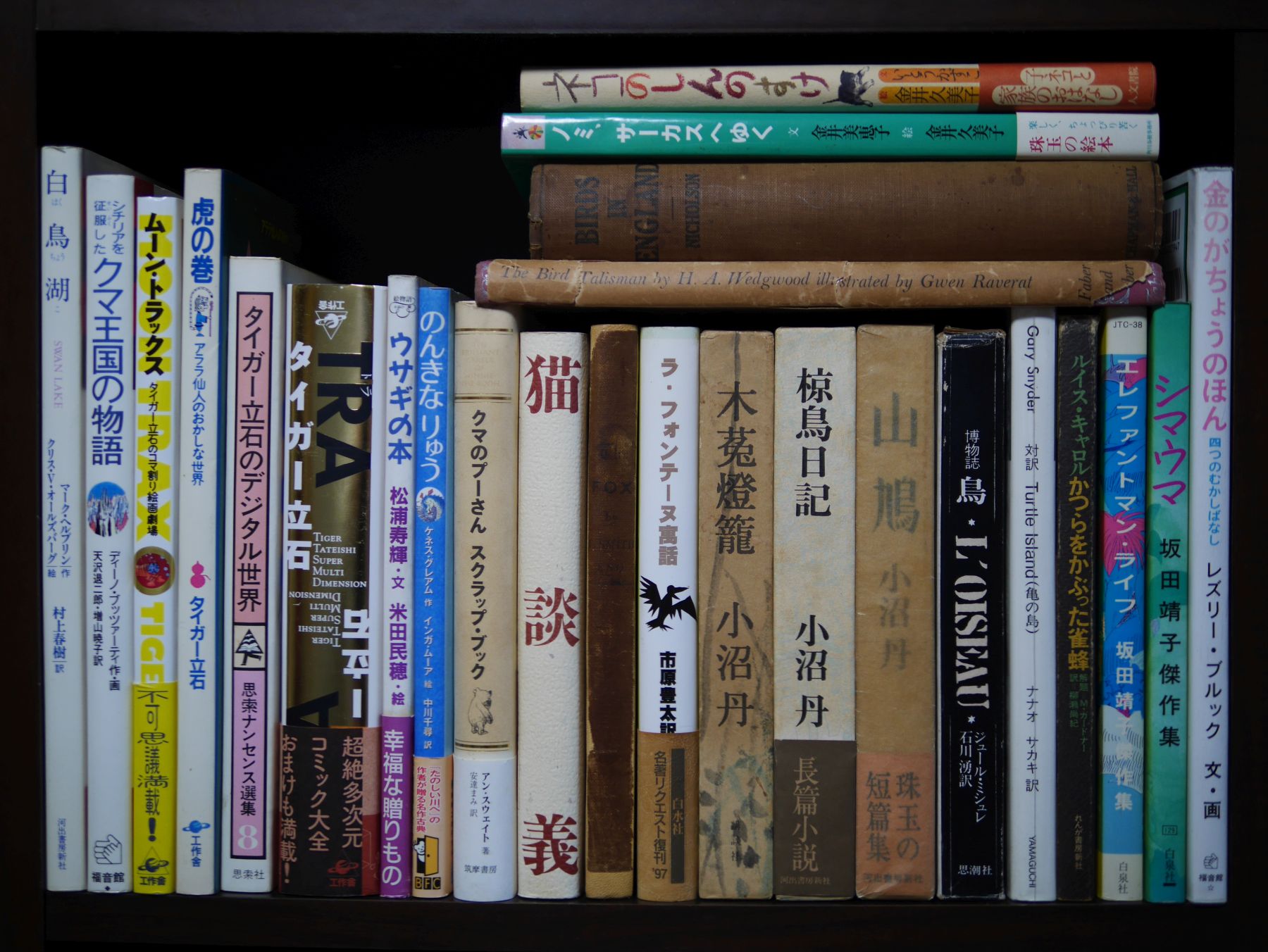

363. 本棚の動物園(2021年11月25日)

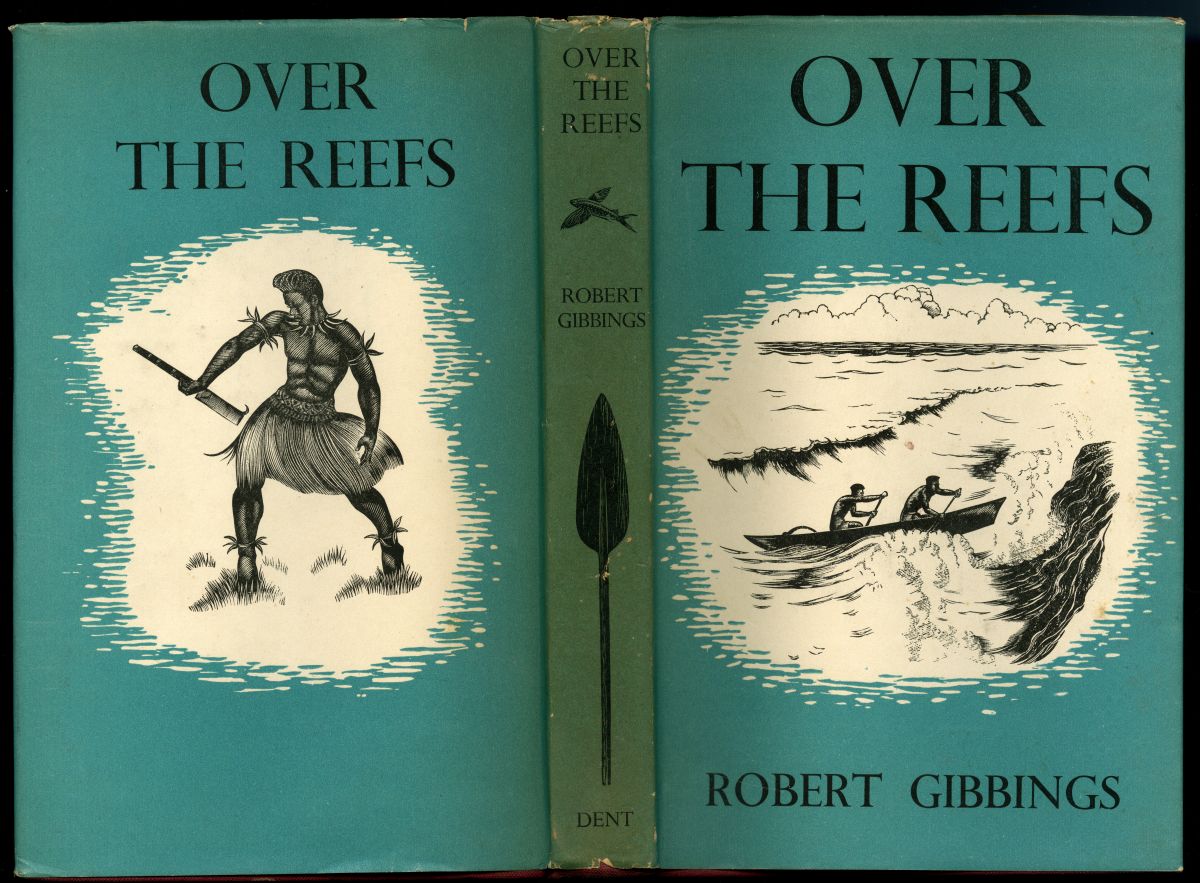

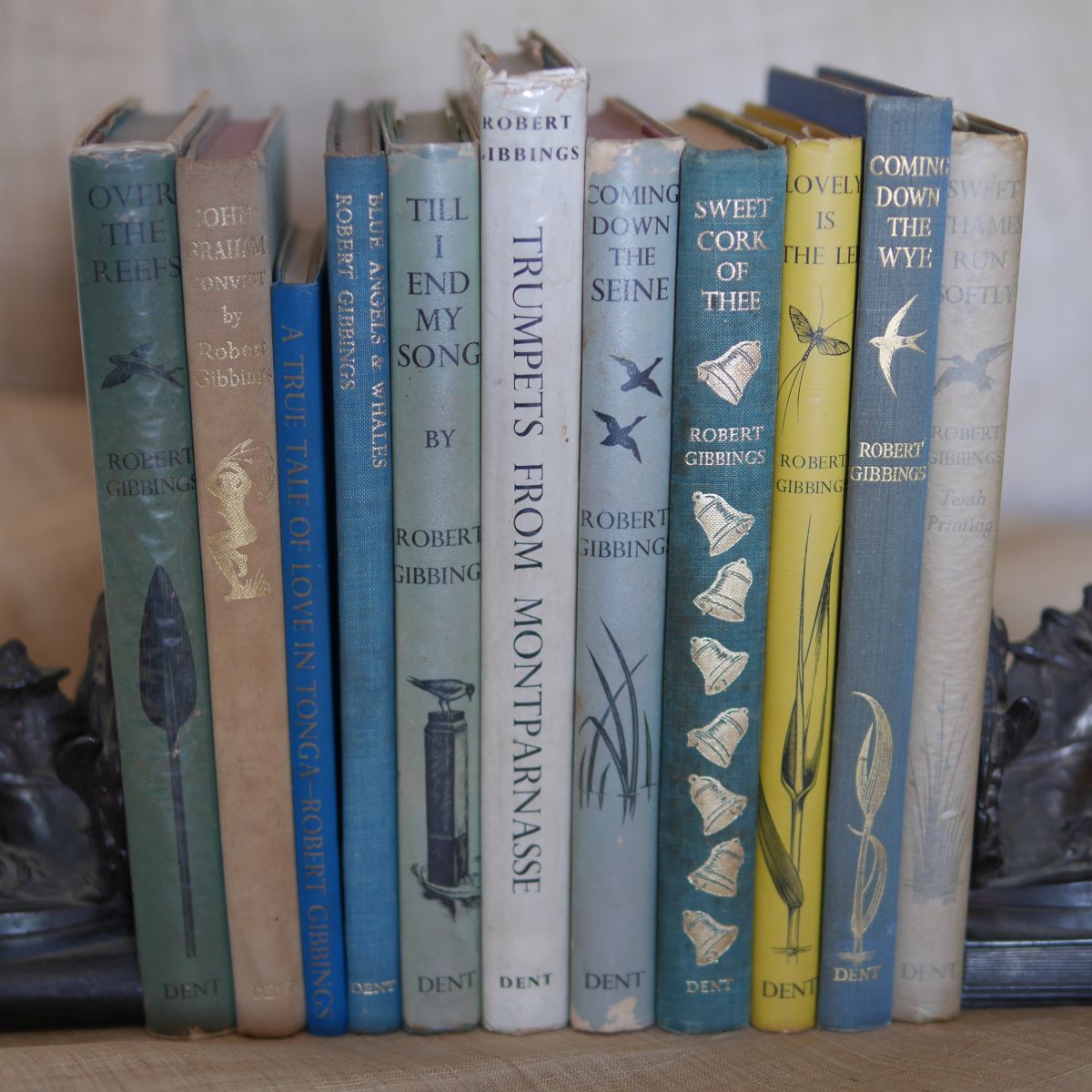

362. 1940年以降のデント社版ロバート・ギビングス本 その3(2021年11月8日)

361. 1940年以降のデント社版ロバート・ギビングス本 その2(2021年10月25日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

360. 1940年以降のデント社版ロバート・ギビングス本 その1(2021年10月24日)

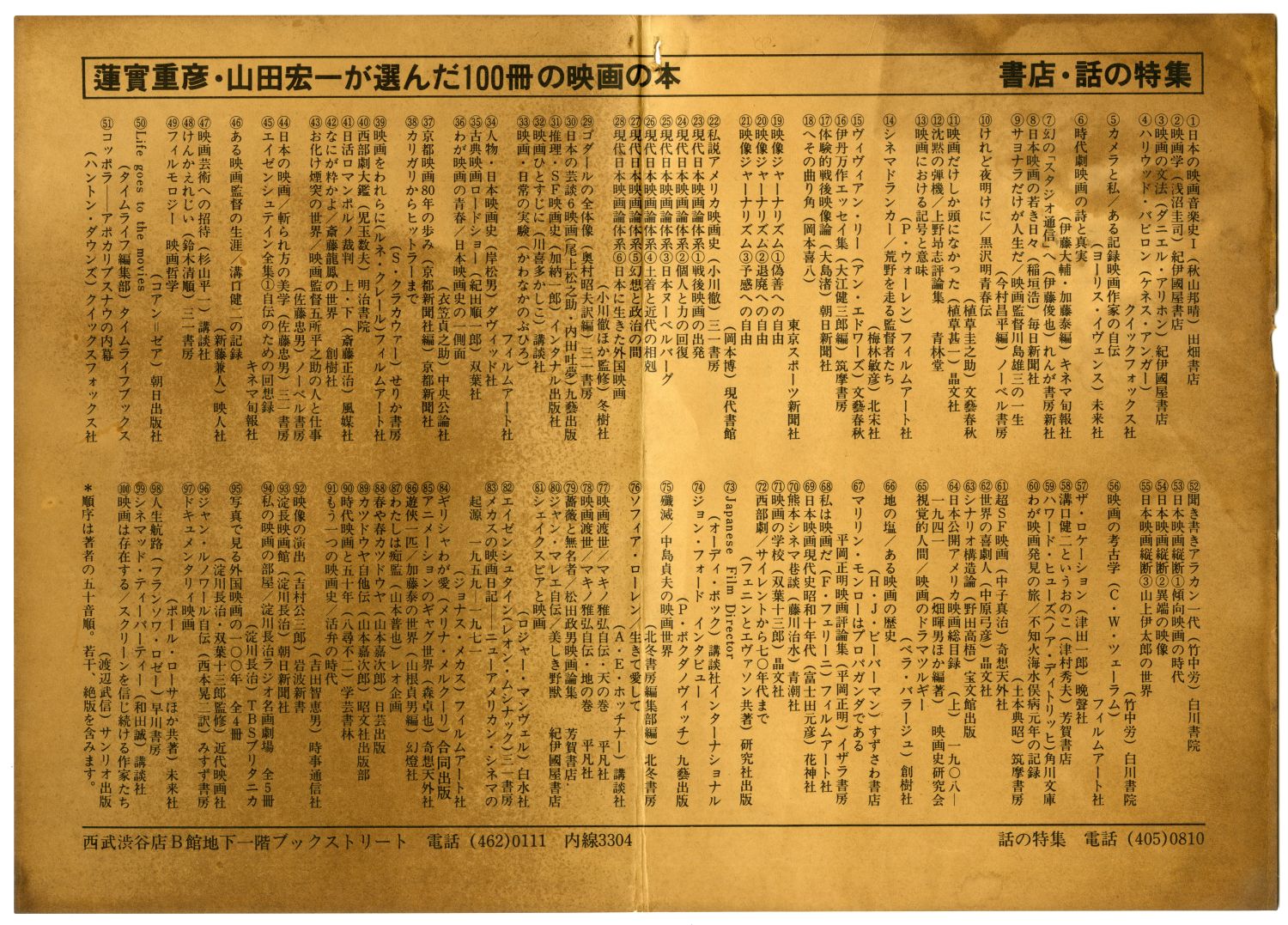

359. 1980年の「蓮實重彦・山田宏一が選んだ100冊の映画の本」(2021年10月14日)

358. 1959年の『ロバート・ギビングスの木版画』(2021年9月29日)

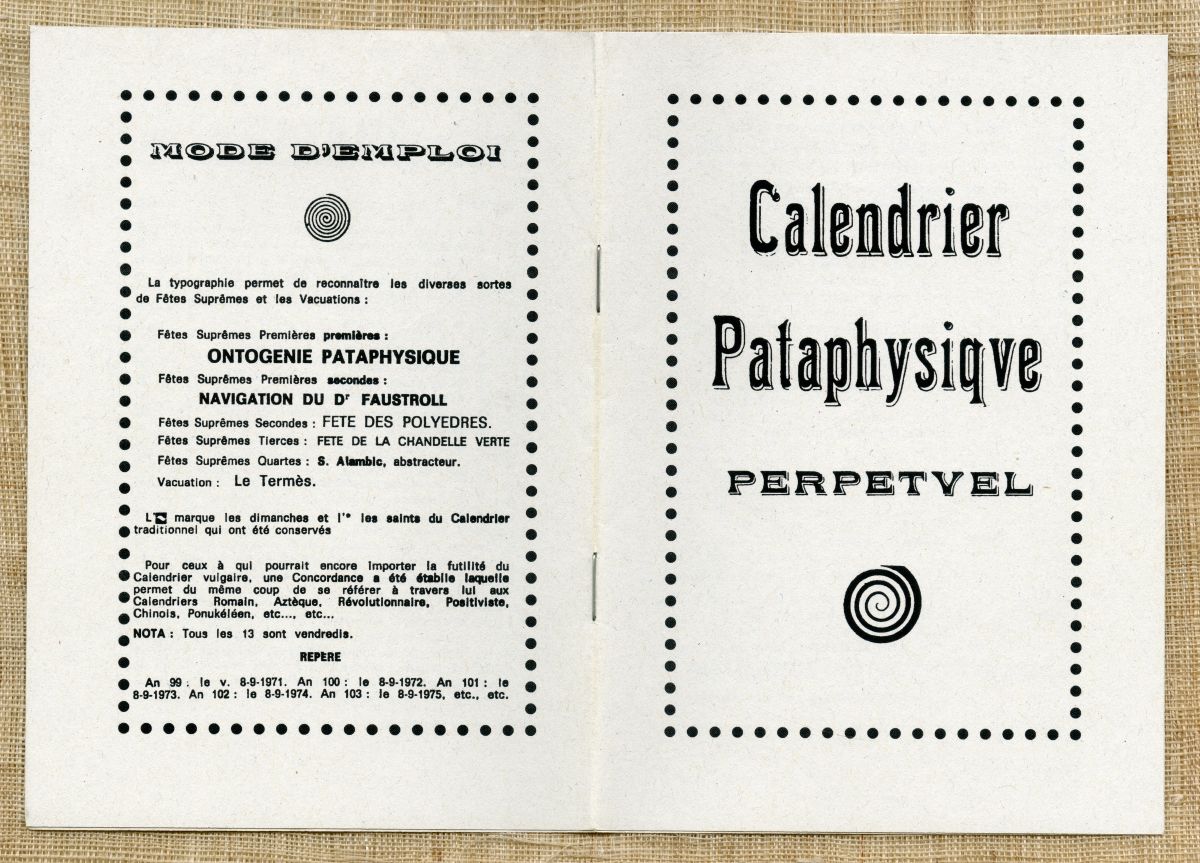

357. 1949年の『パタフィジック万年暦』(2021年9月7日)

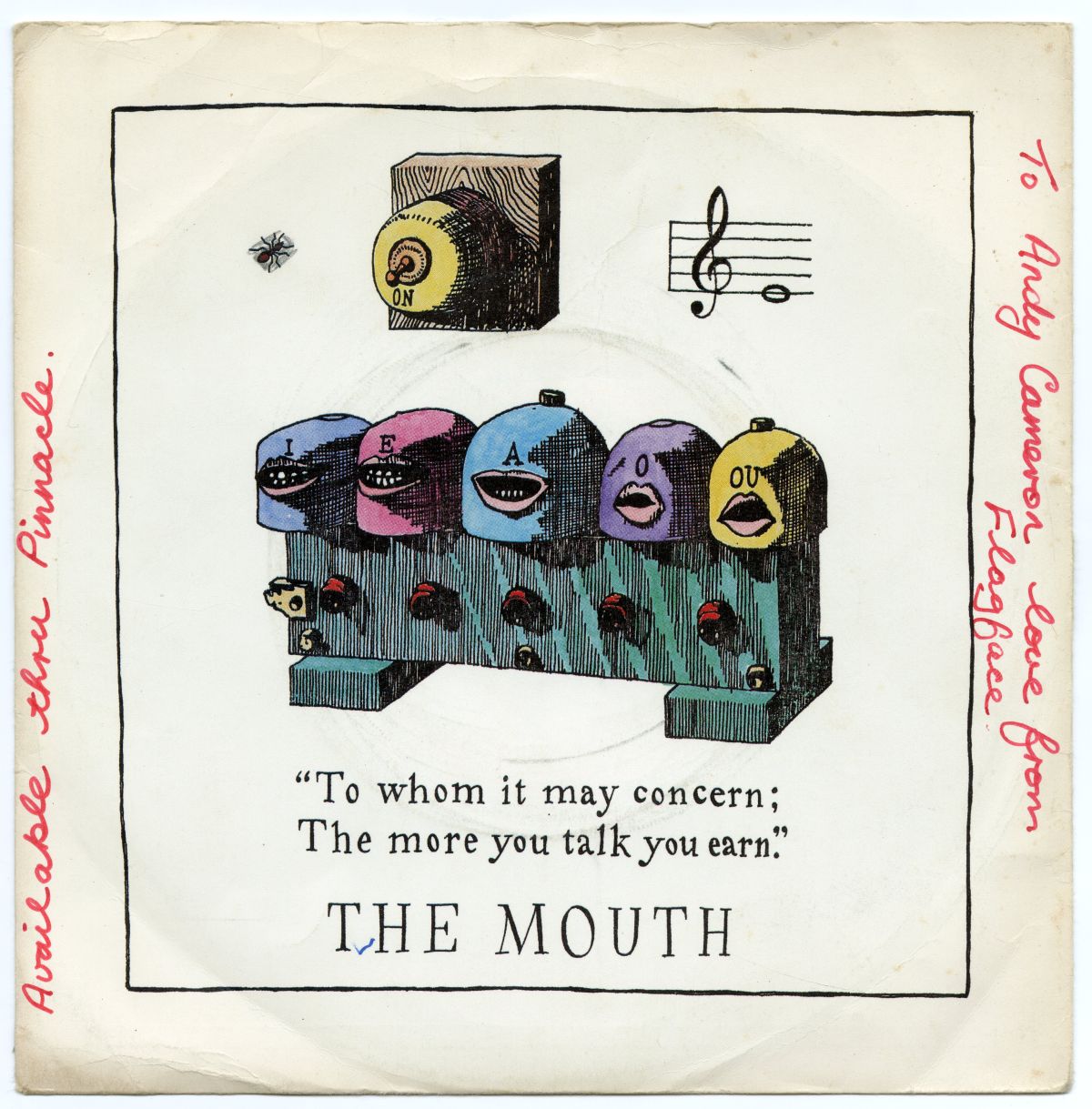

356. 1982年の Ant On E『THE MOUTH』(2021年8月29日)

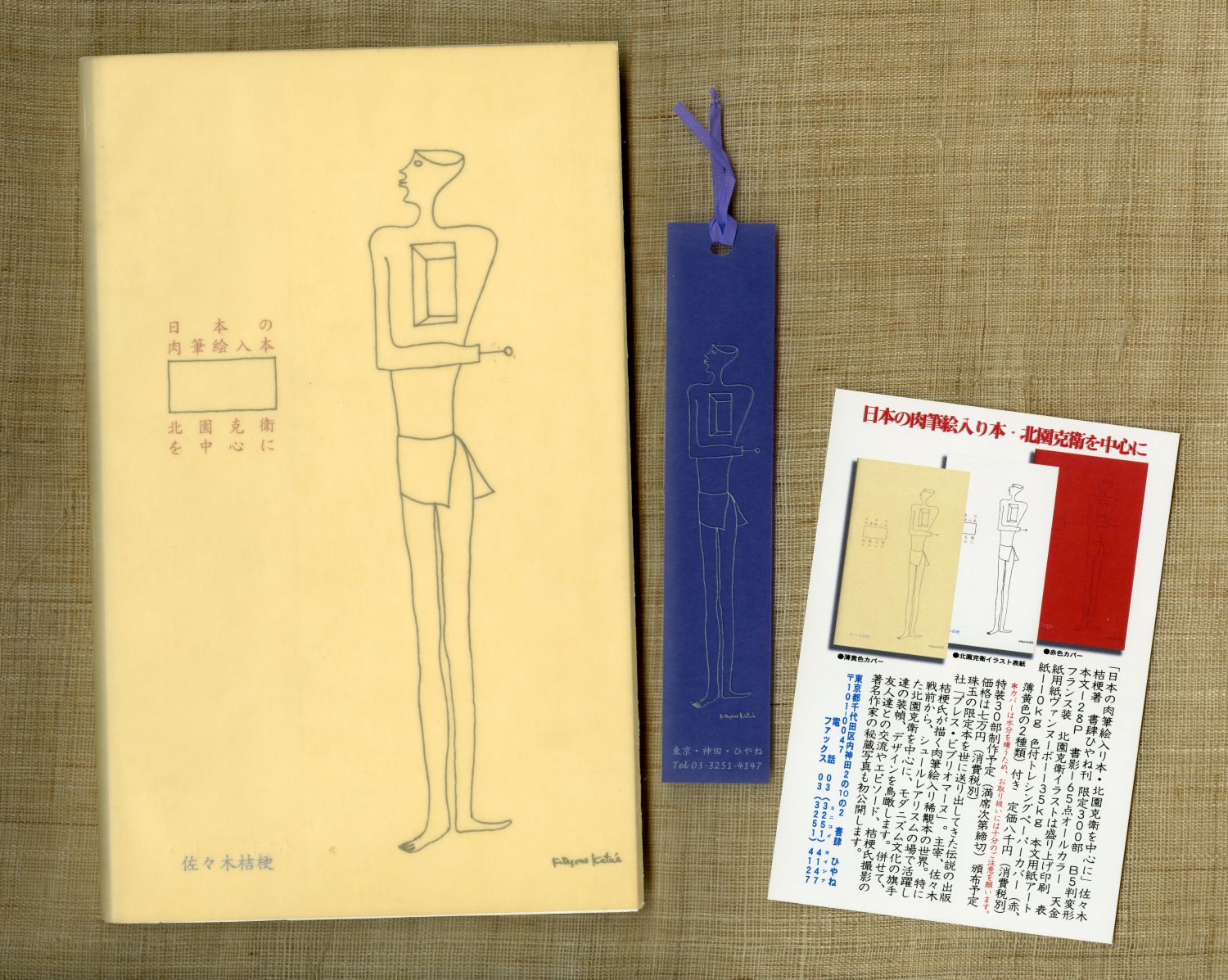

355. 2003年の佐々木桔梗『日本の肉筆絵入本』(2021年8月16日)

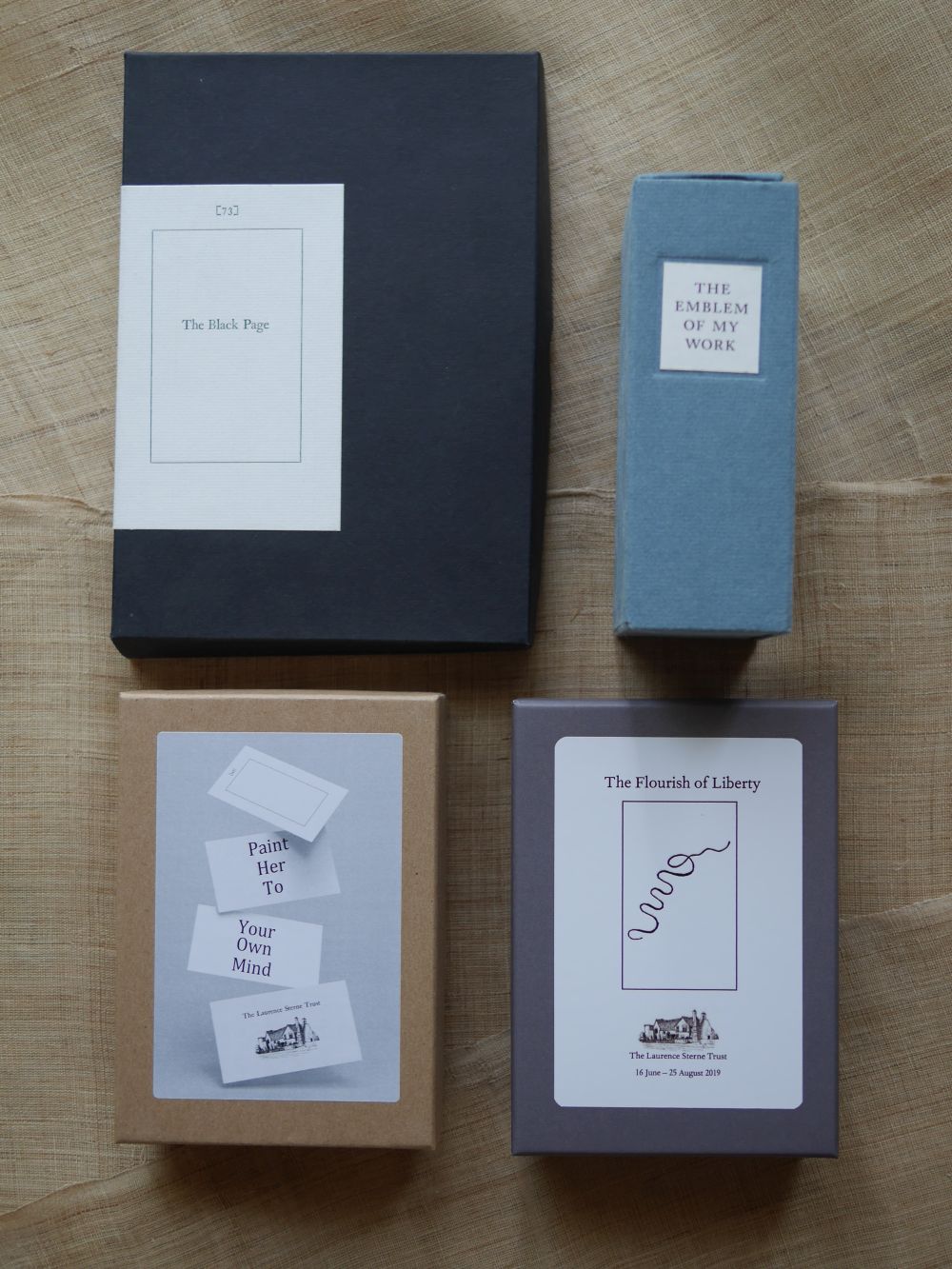

354. 2009年~2019年の The Laurence Sterne Trust 企画展箱(2021年8月15日)

353. 1933年の池田さぶろ『財界漫畫遍路』(2021年7月31日)

352. 1963年の『さんぎし』10月号(2021年7月25日)

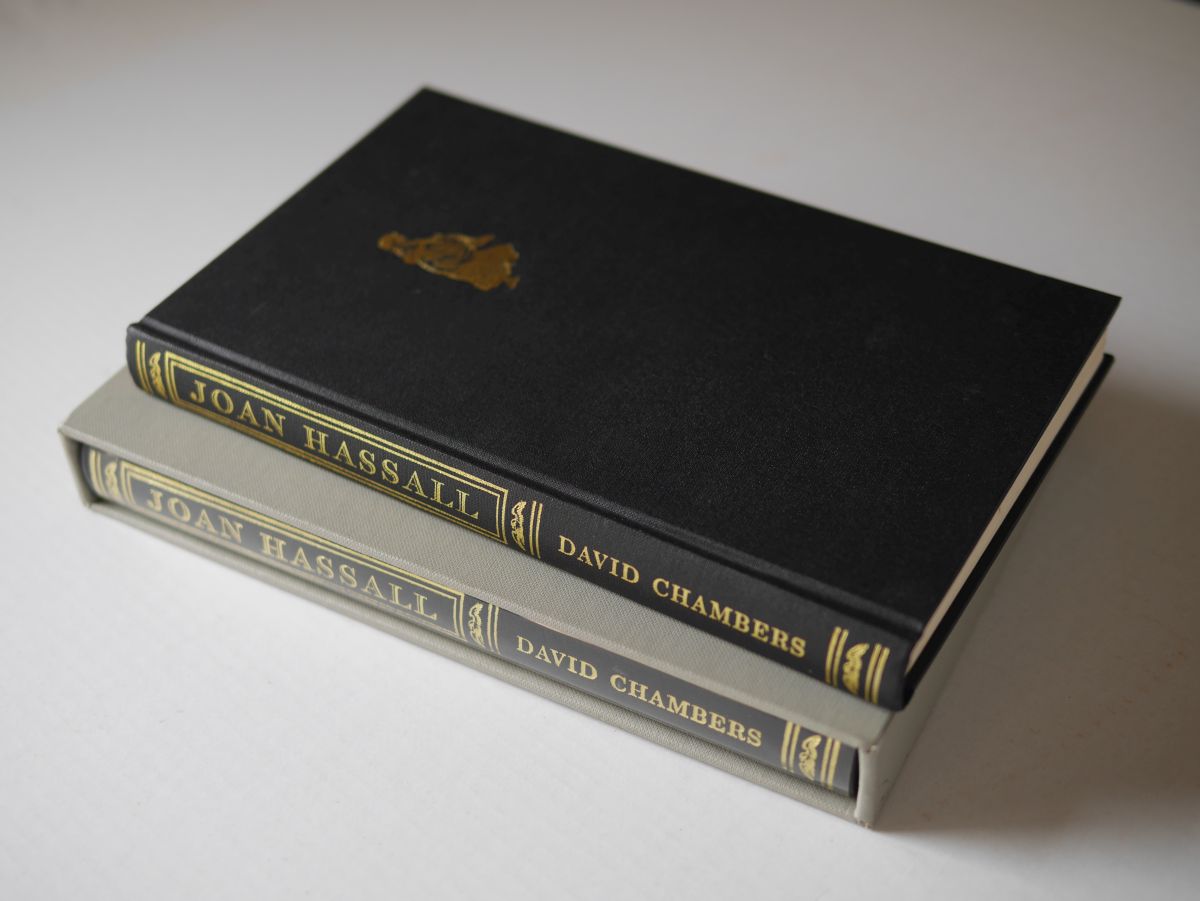

351. 1985年のデヴィッド・チェンバース編『ジョアン・ハッサル』(2021年6月25日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

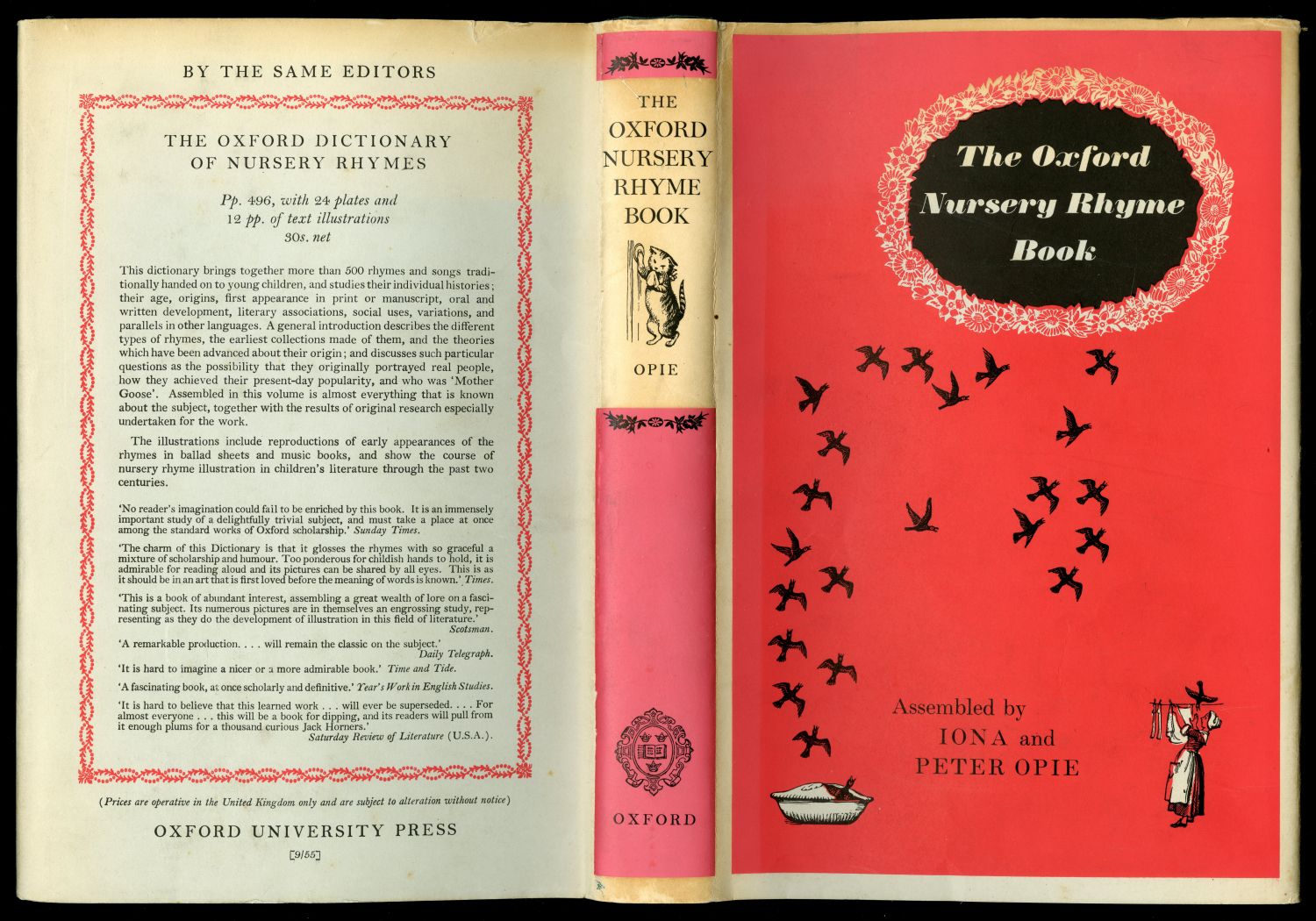

350. 1955年のアイオナ&ピーター・オピー編『オックスフォード版ナーサリーライムの本』(2021年6月24日)

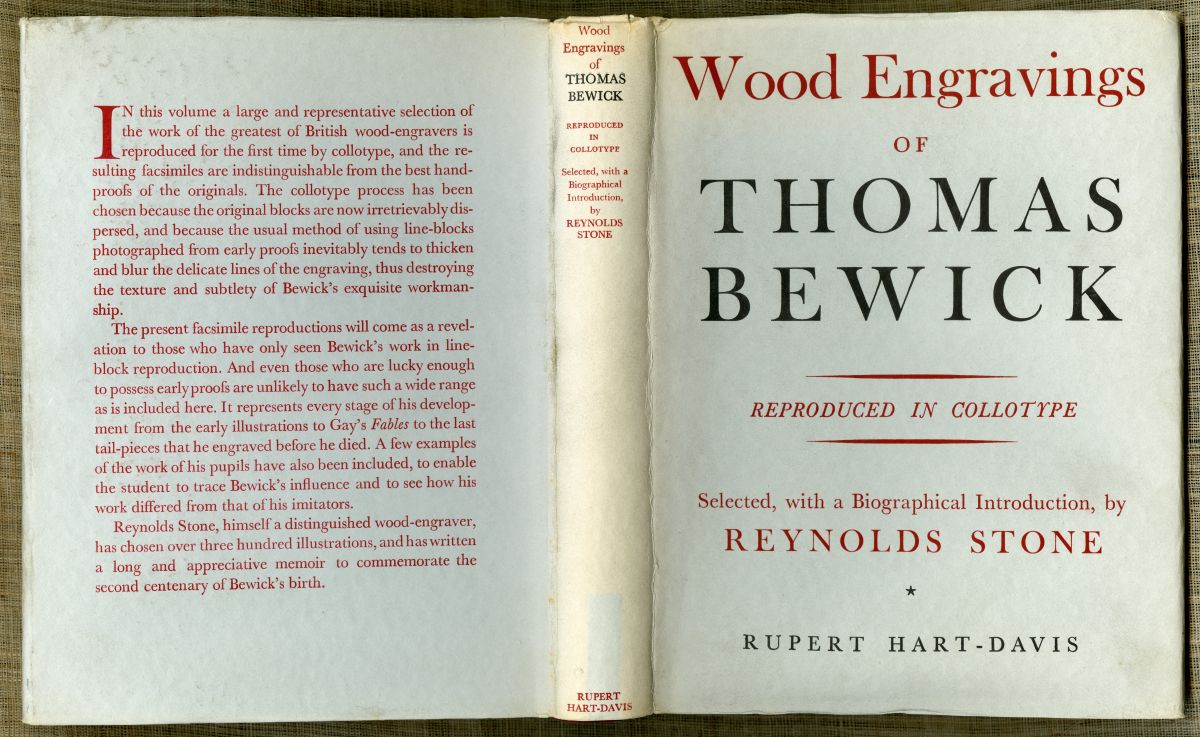

349. 1953年のレイノルズ・ストーン編『トマス・ビュイックの木口木版画』(2021年6月1日)

348. 1946年の『思索』夏季號(2021年5月27日)

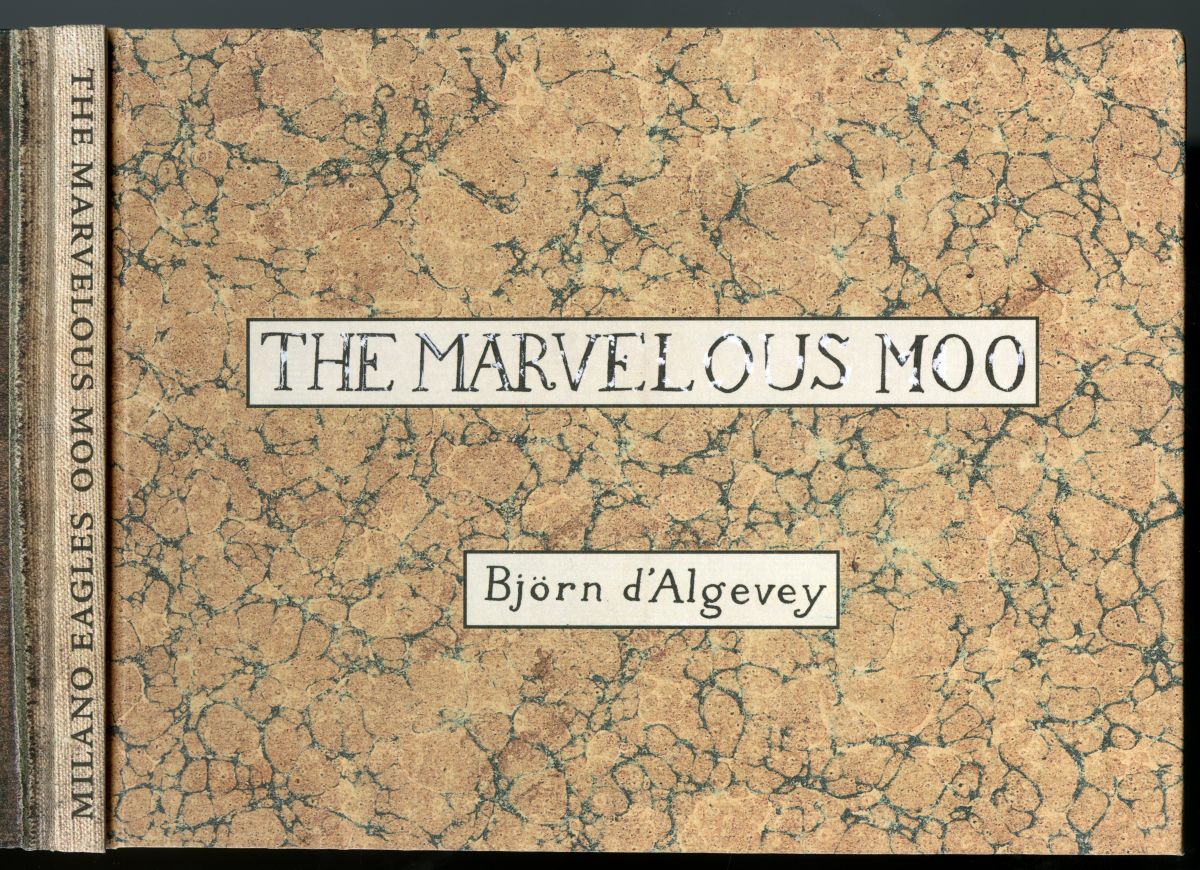

347. 2019年のBjörn d'Algevey『THE MARVELOUS MOO / MILANO EAGLES』(2021年4月25日)

346. 2014年~2017年の『Uniformagazine』(2021年4月24日)

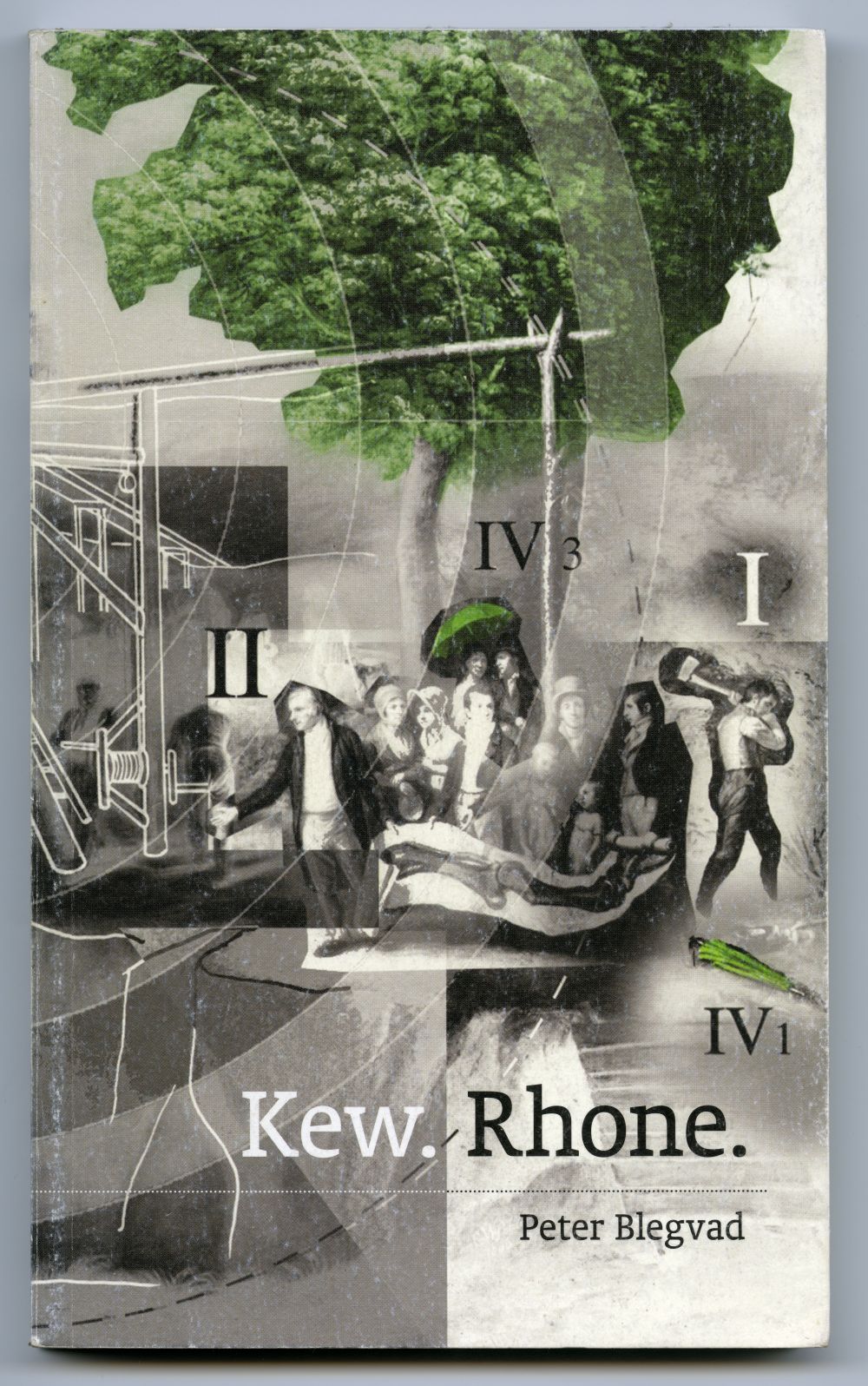

345. 2014年の『キュー・ローン(Kew. Rhone.)』の本(2021年4月5日)

344. 2011年のピーター・ブレグヴァド『漂白する流れ(The Bleaching Stream)』(2021年3月28日)

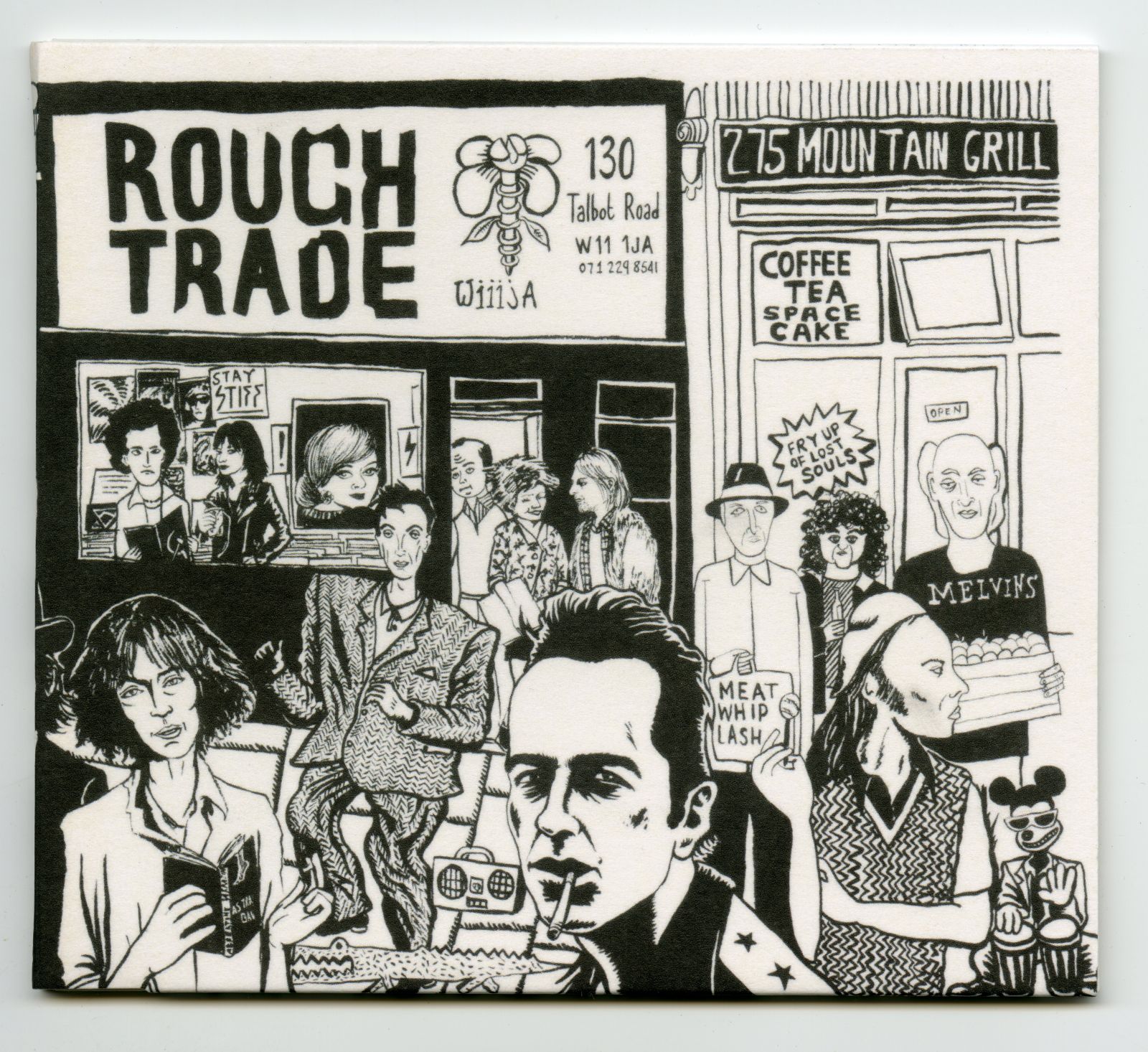

343. 2006年の『想像のメディアの本(Book of Imaginary Media)』(2021年3月21日)

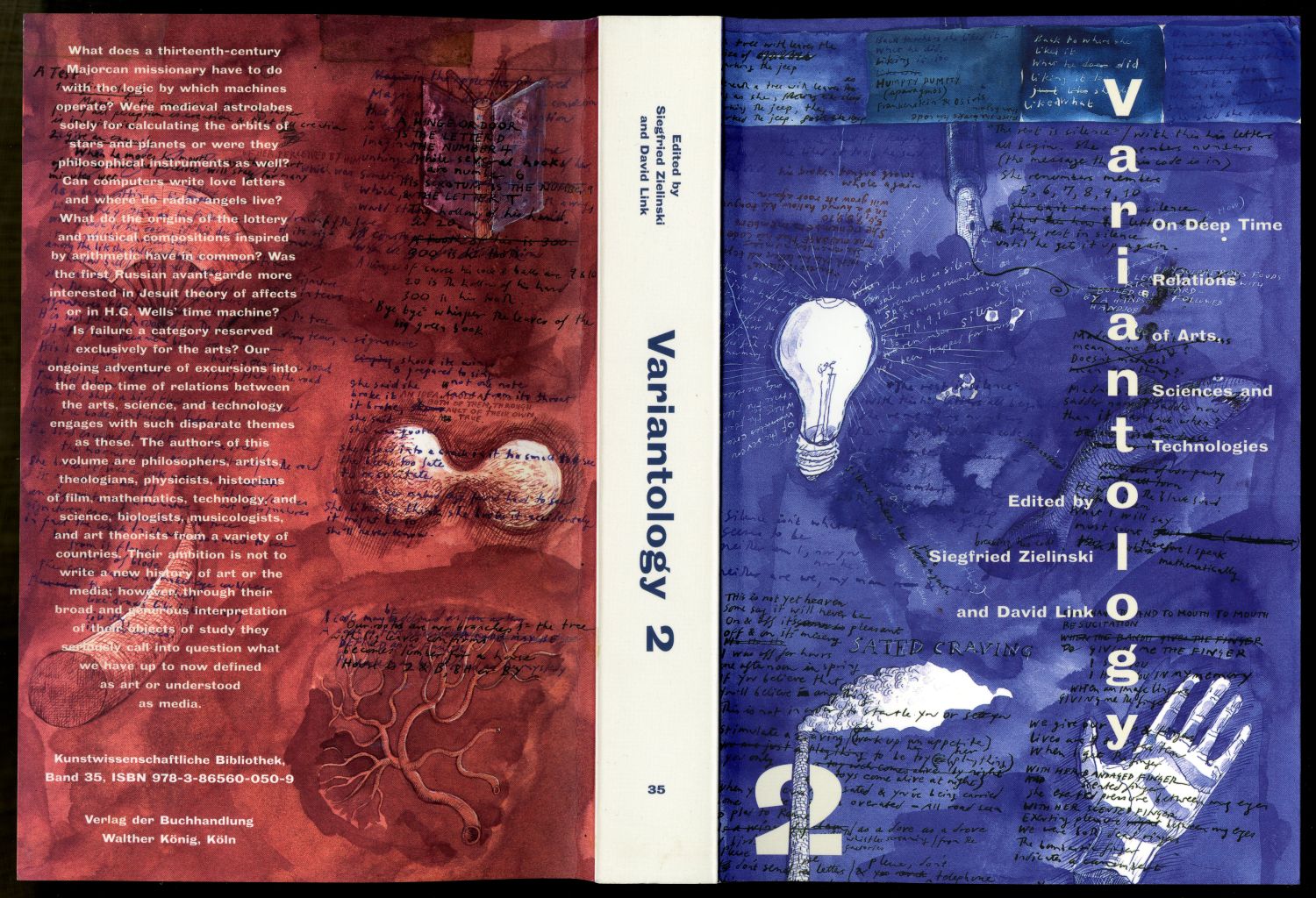

342. 2006年の『Variantology 2』(2021年3月14日)

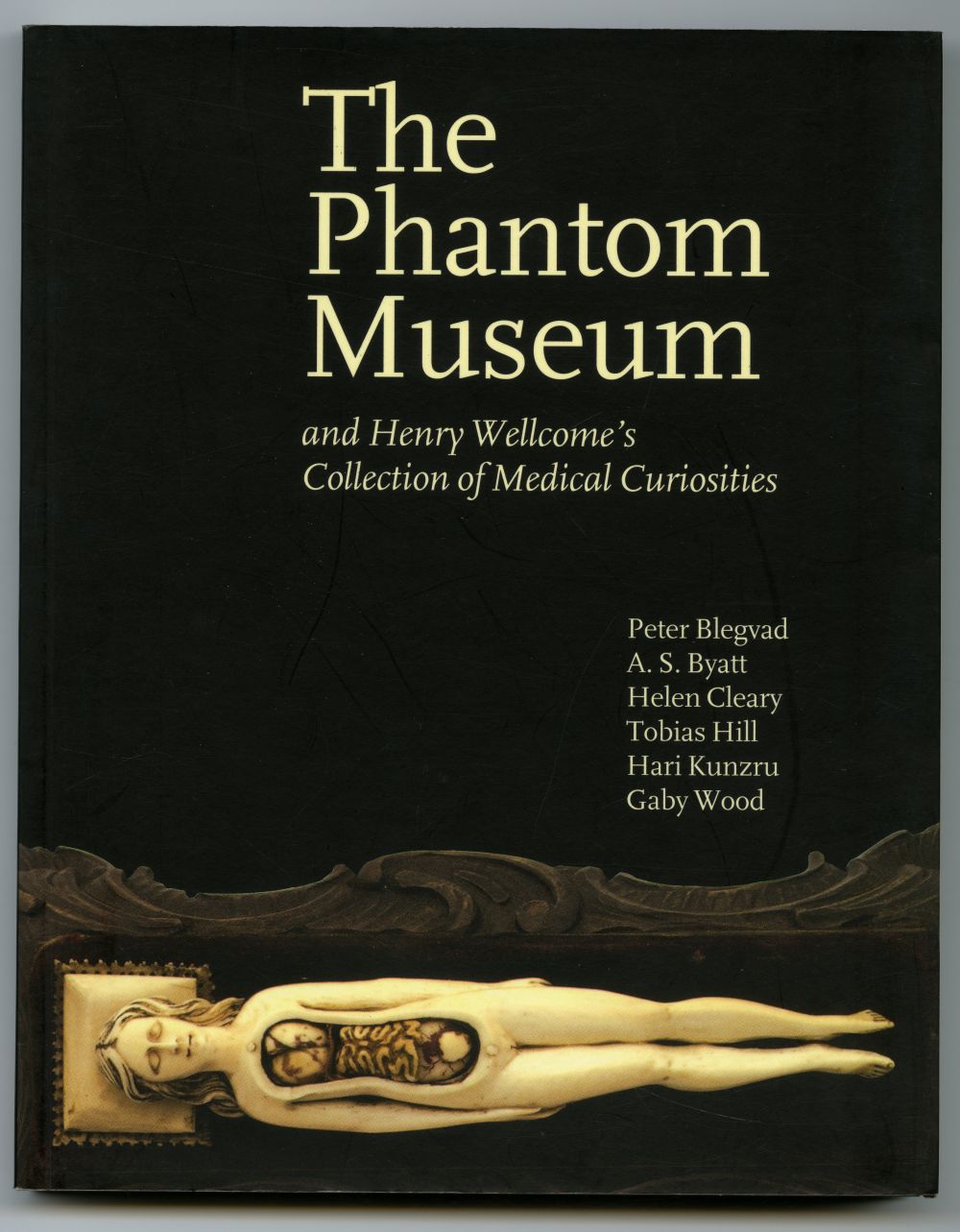

341. 2003年の『幻想博物館(The Phantom Museum)』(2021年3月7日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

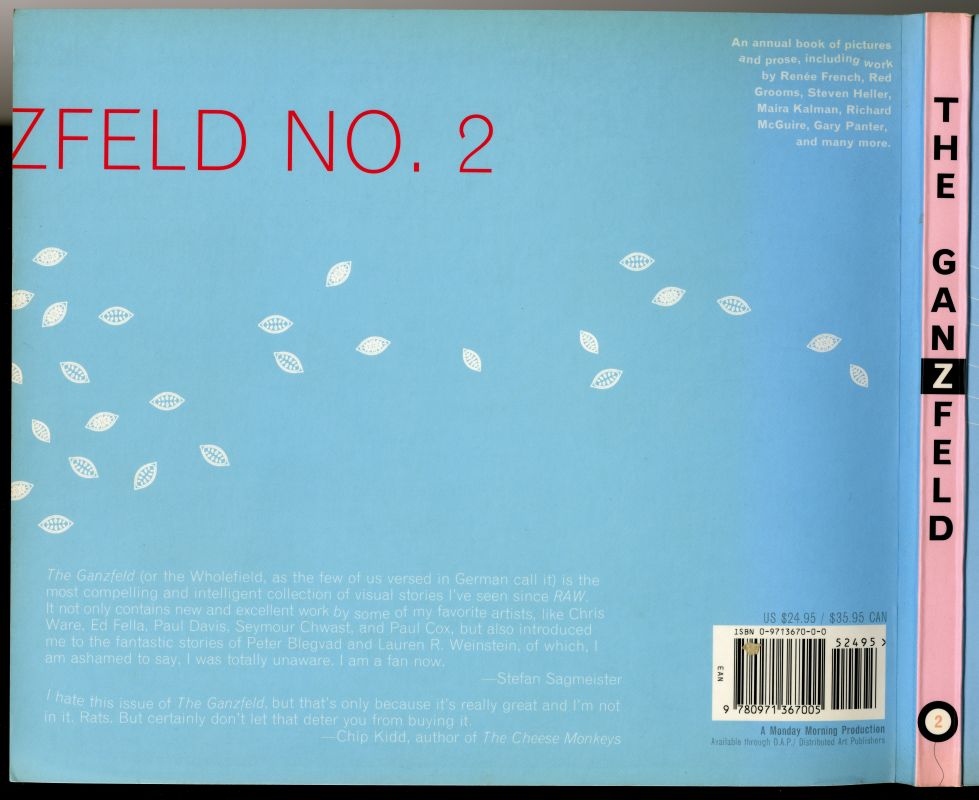

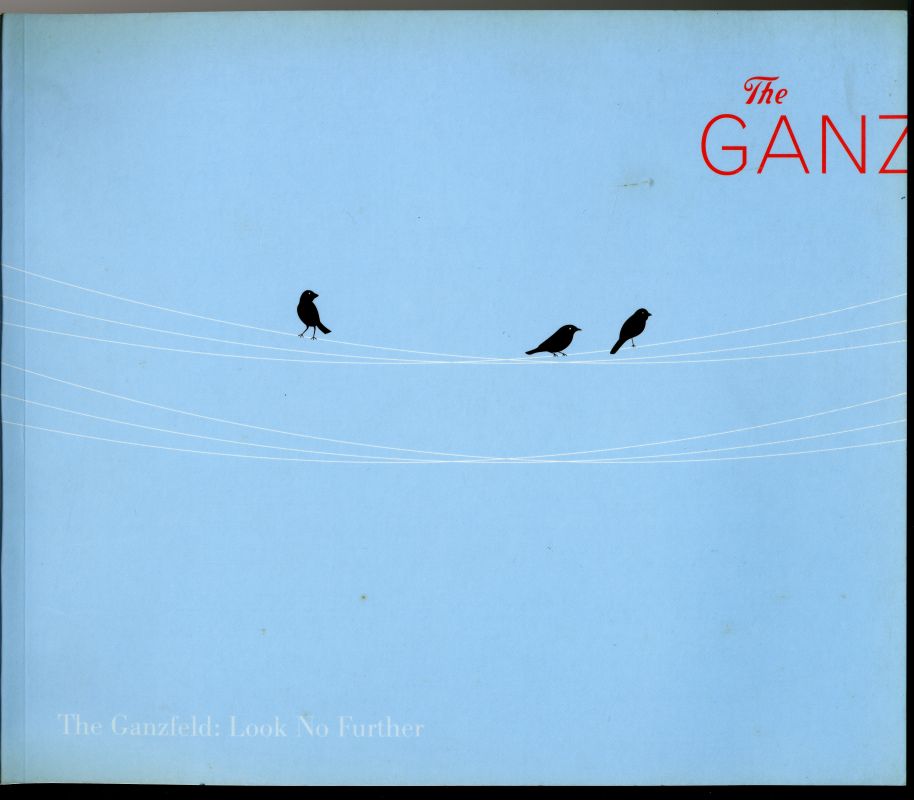

340. 2002年の『The Ganzfeld』(2021年2月28日)

339. 桜島雪景色(2021年2月19日)

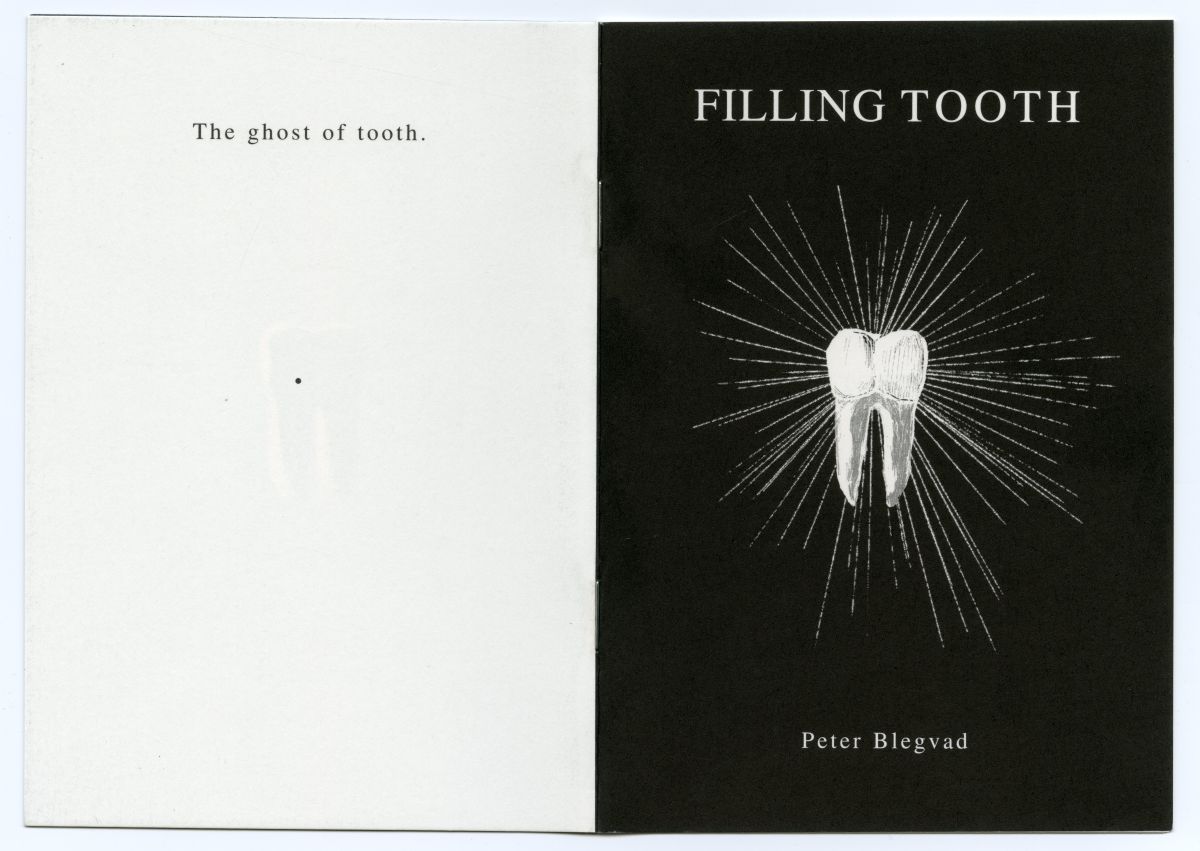

338. 2001年のPeter Blegvad『FILLING TOOTH』(2021年2月18日)

337. 1986年の『Picture Story 2』(2021年2月12日)

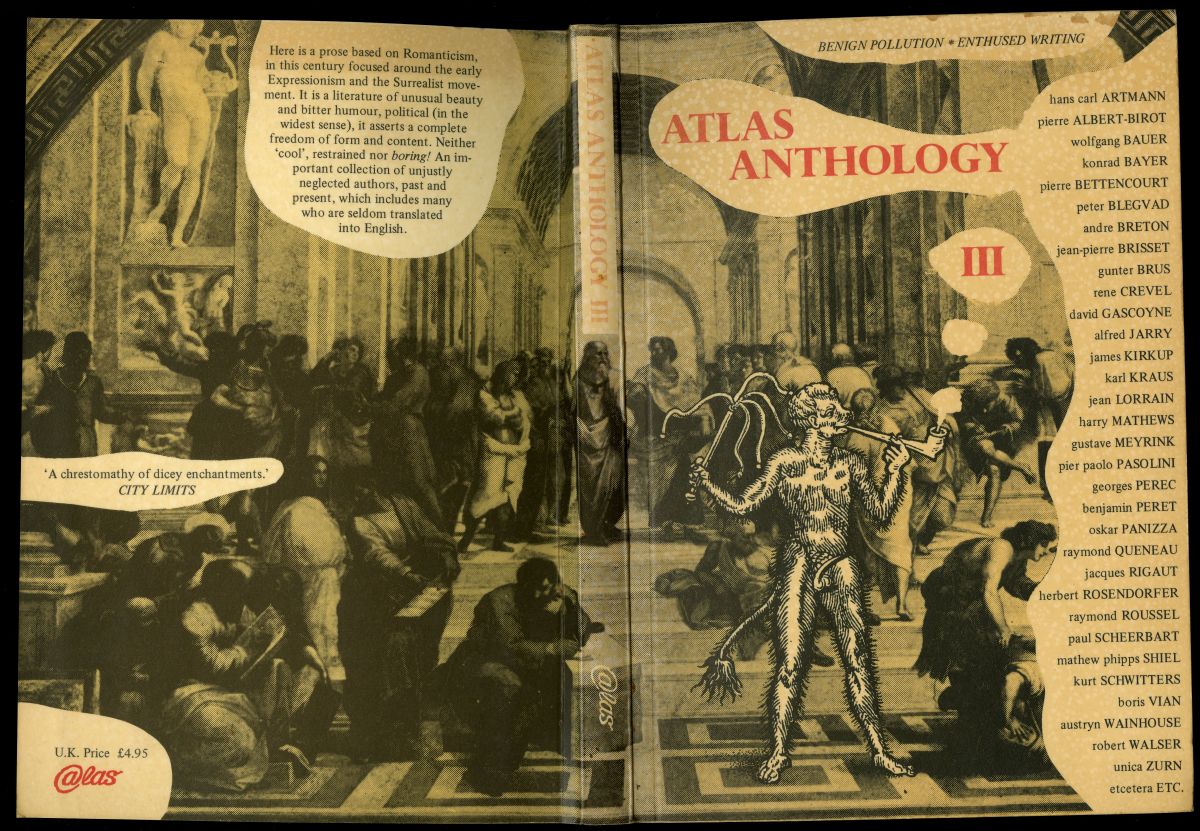

336. 1985年の『ATLAS ANTHOLOGY III』(2021年2月11日)

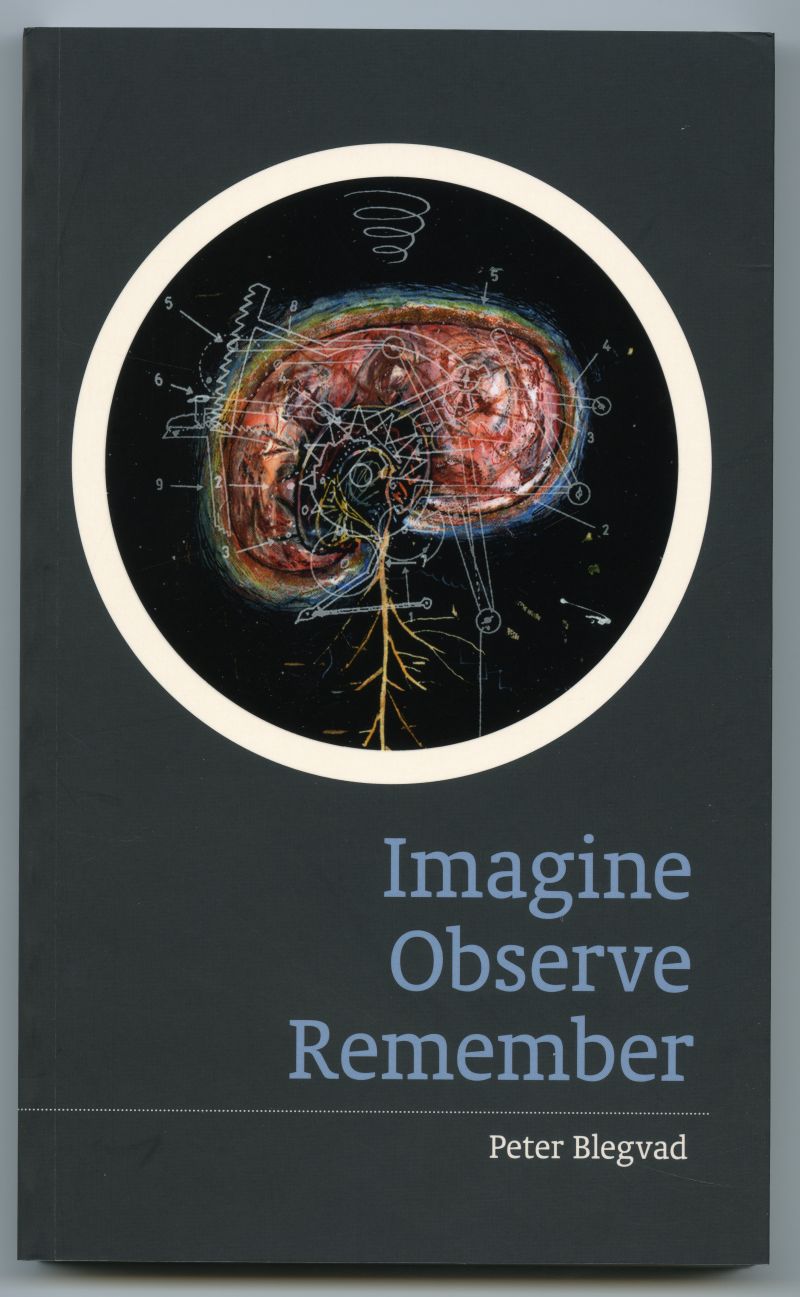

335. 2020年のピーター・ブレグヴァド『Imagine Observe Remember』(2021年2月10日)

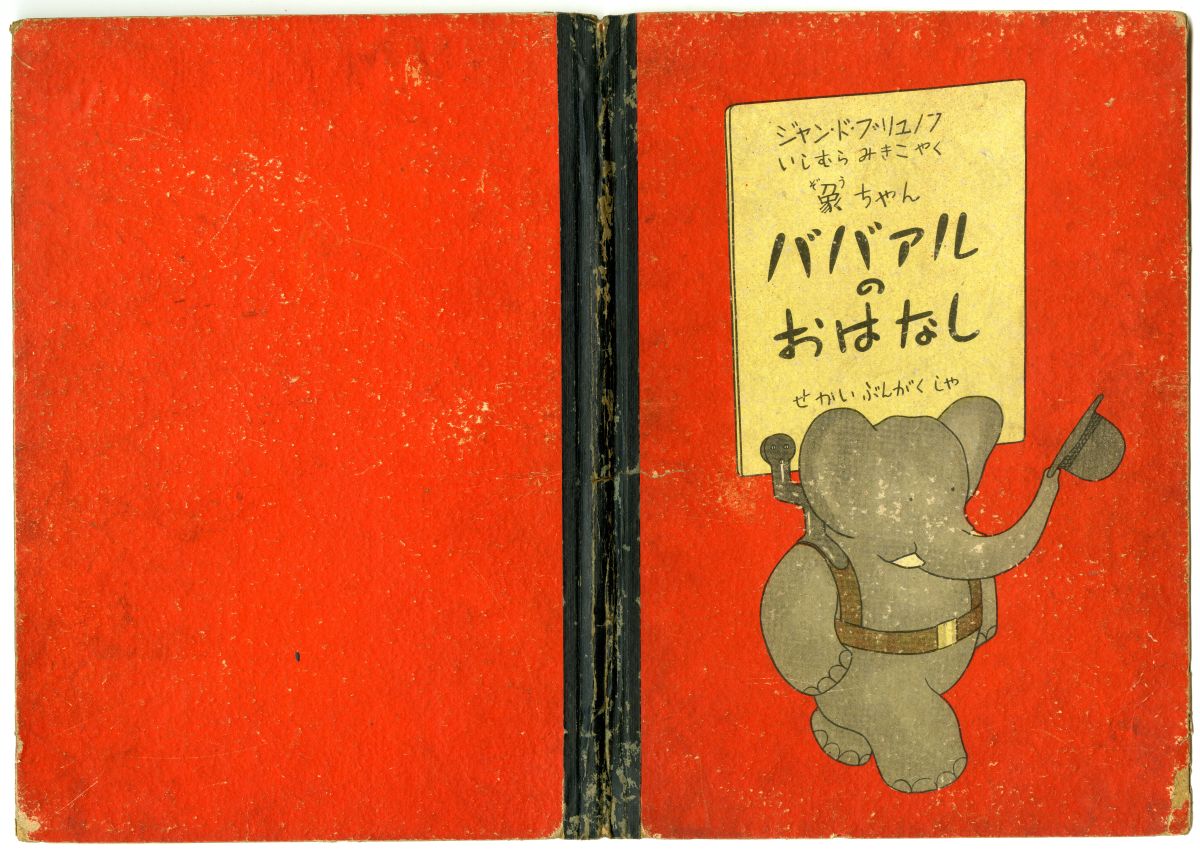

334. 1949年の『象ちゃんババアルのおはなし』(2021年1月23日)

333. 2021年の桜島(2021年1月1日)

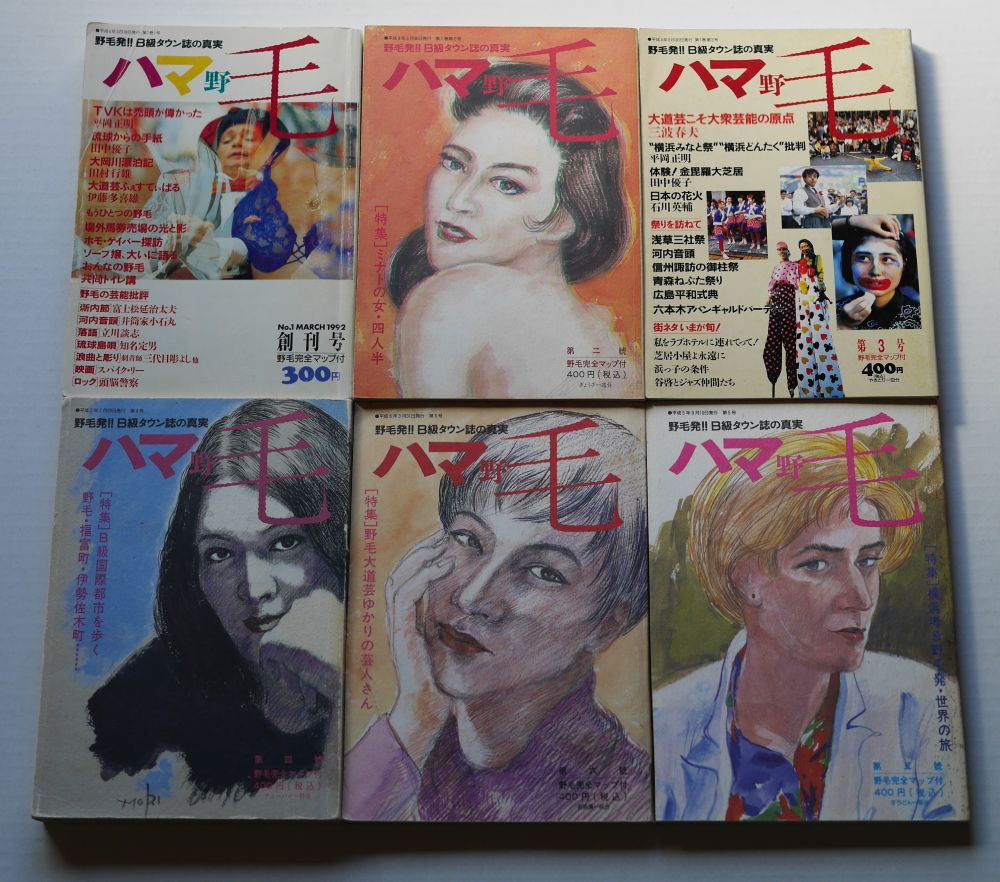

332. 1991年の『ファイル・アンダー・ポピュラー』(2020年12月28日)

331. 1992年の『ハマ野毛』(2020年12月27日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

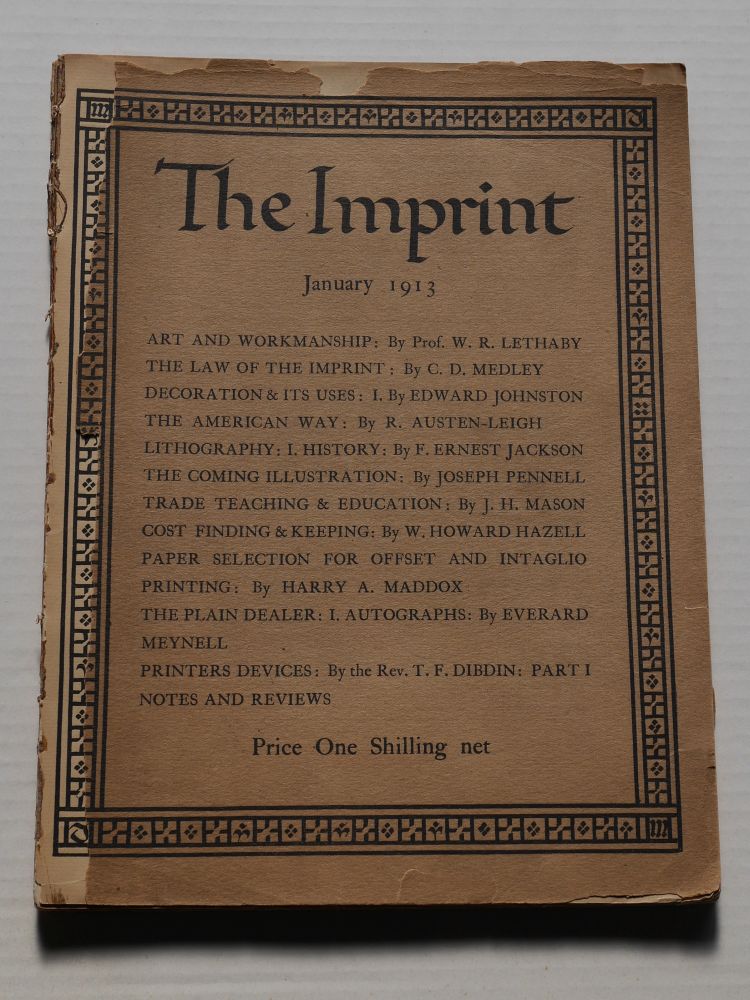

330. 1913年の『The Imprint』その4(2020年12月12日)

329. 1913年の『The Imprint』その3(2020年12月12日)

328. 1913年の『The Imprint』その2(2020年12月12日)

327. 1913年の『The Imprint』その1(2020年12月12日)

326. 1958年の『佐藤春夫詩集』と『堀口大學詩集』(2020年11月18日)

325. 2020年のRobert Wyatt & Alfie Benge『Side by Side』(2020年11月3日)

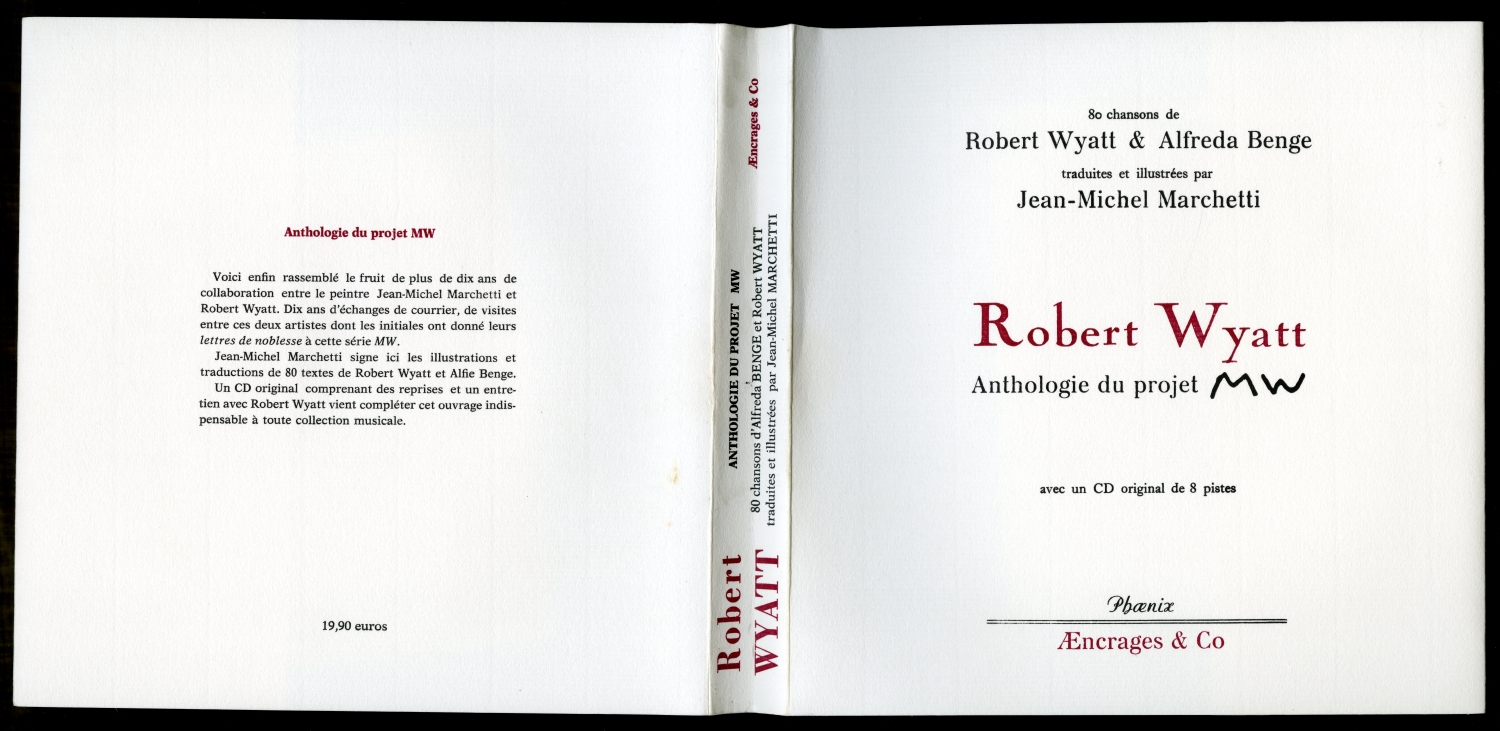

324. 2009年の『Robert Wyatt Anthologie du projet MW』(2020年11月2日)

323. 1987年の『ROBERT WYATT』(2020年11月2日)

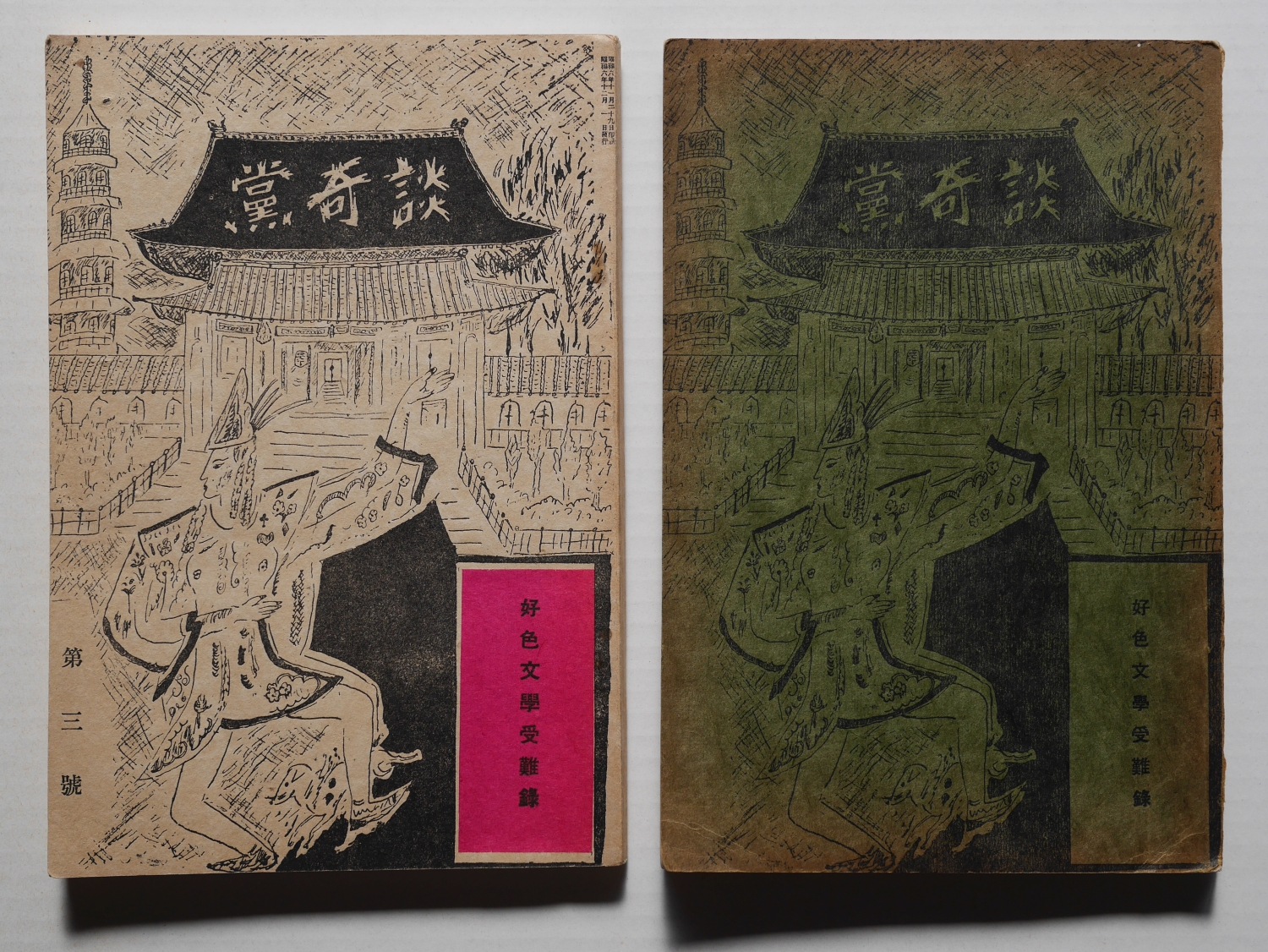

322. 1931年の『談奇黨(党)』第3号とその異版(2020年10月11日)

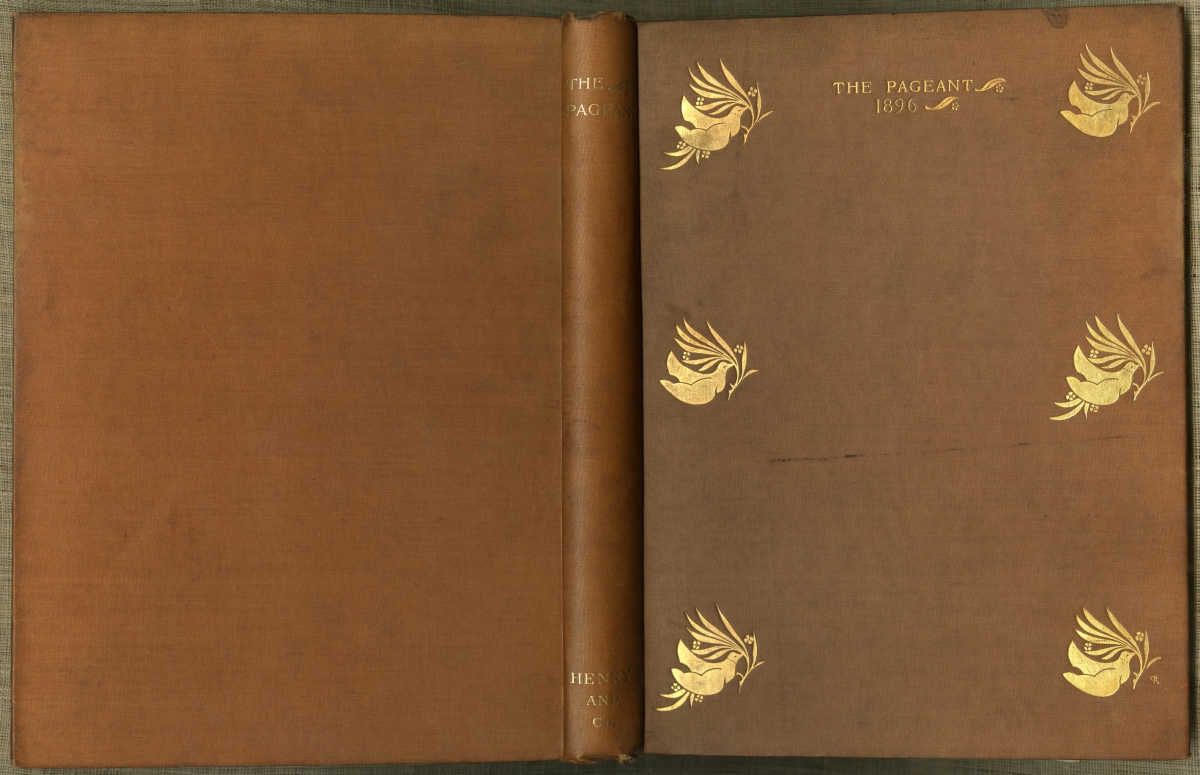

321. 1897年の『ペイジェント(The Pageant)』(2020年9月26日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

320. 1896年の『ペイジェント(The Pageant)』(2020年9月20日)

319. 2020年の台風一過(2020年9月7日)

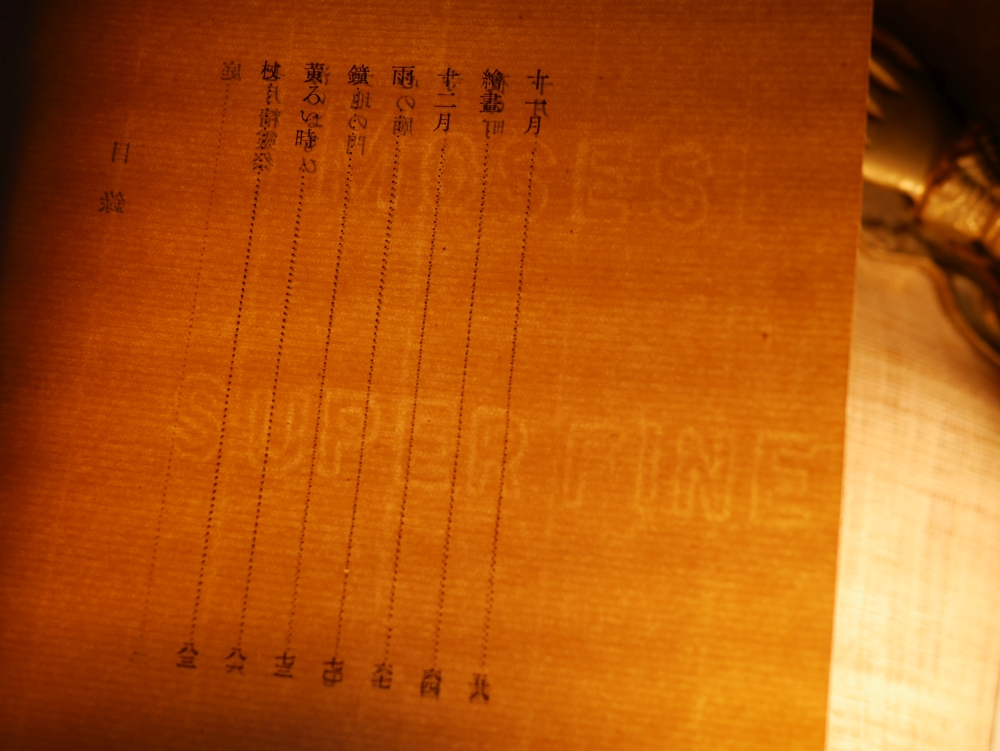

318. 1937年のモーゼス・スーパー・ファイン(2020年8月21日)

317. 1988~2003年の『青い花』(2020年8月5日)

316. 1986年のやまぐち・けい『詩文集 白い樹とサモワール』(2020年8月4日)

315. 1993年の青山毅『島尾敏雄の本』(2020年7月19日)

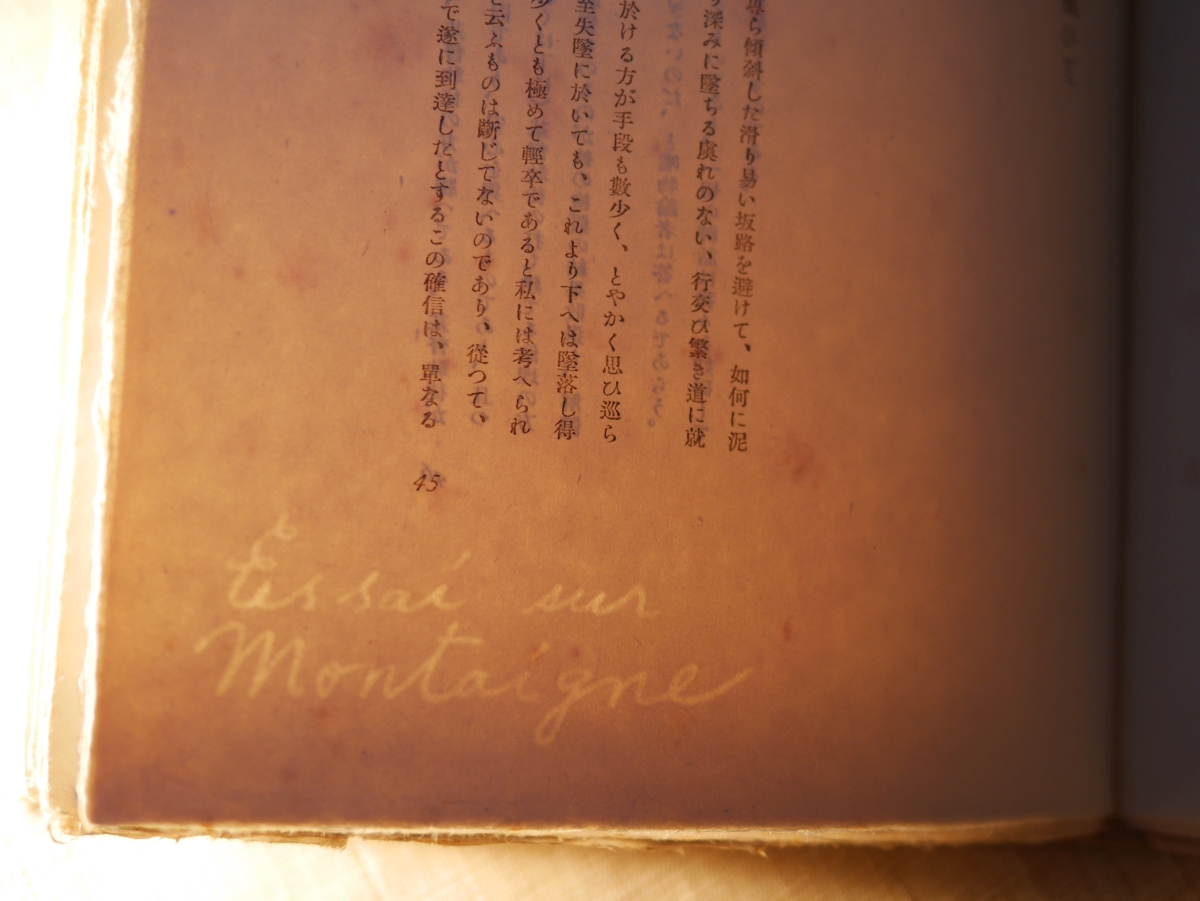

314. 1934年のアンドレ・ジイド著 淀野隆三訳『モンテエニユ論』(2020年6月21日)

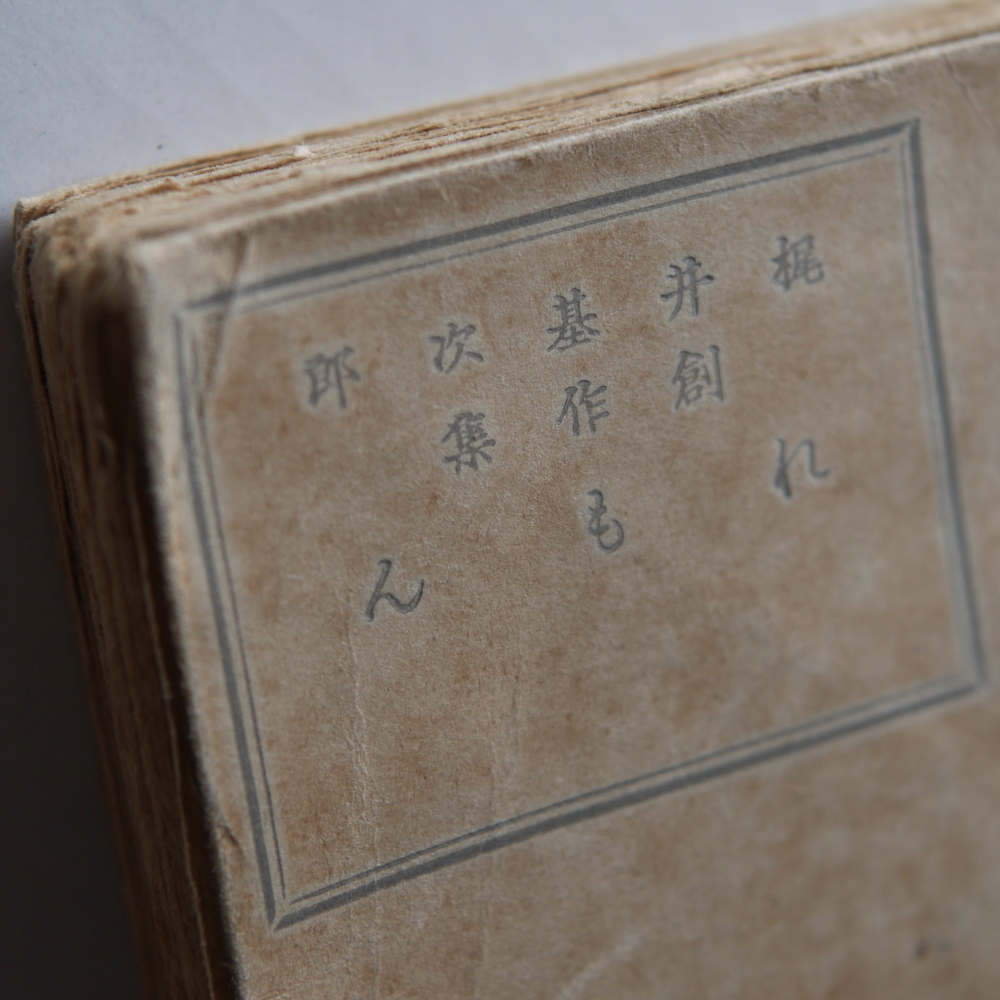

313. 1933年の秋朱之介装釘・梶井基次郎『檸檬』(2020年6月10日)

312. 1973年の『詩稿』24(2020年6月2日)

311. 1951年の日夏耿之介『明治大正詩史』改訂増補版(2020年5月31日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

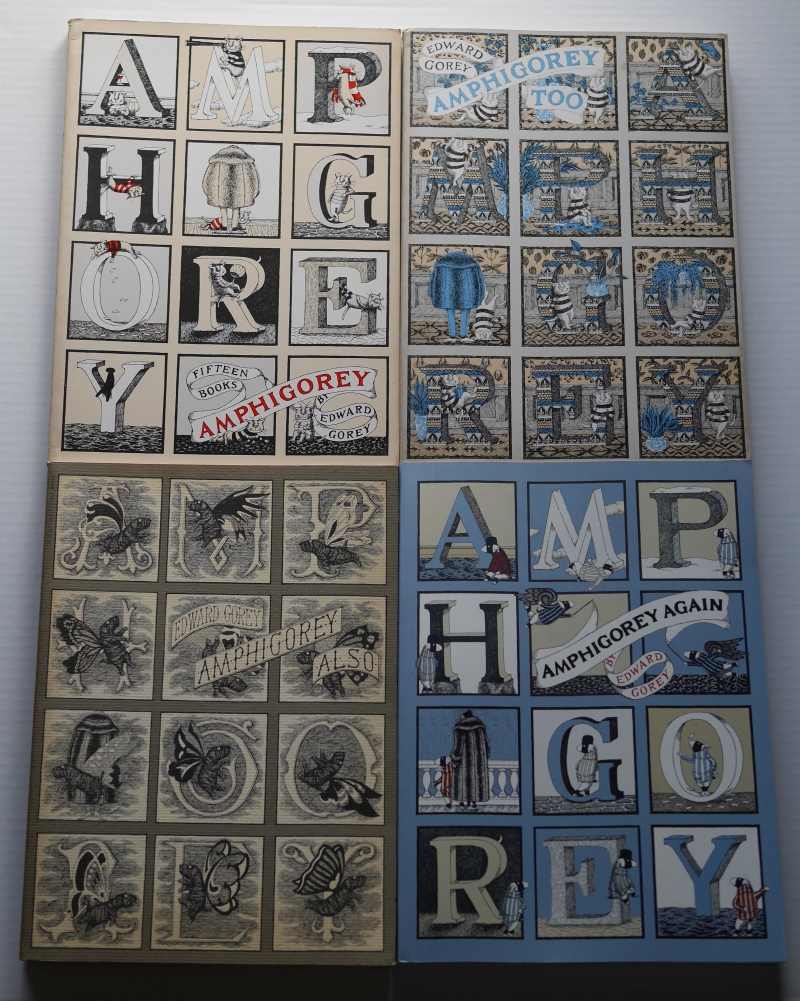

310. 1972年のエドワード・ゴーリー『アンフィゴーリー』(2020年5月28日)

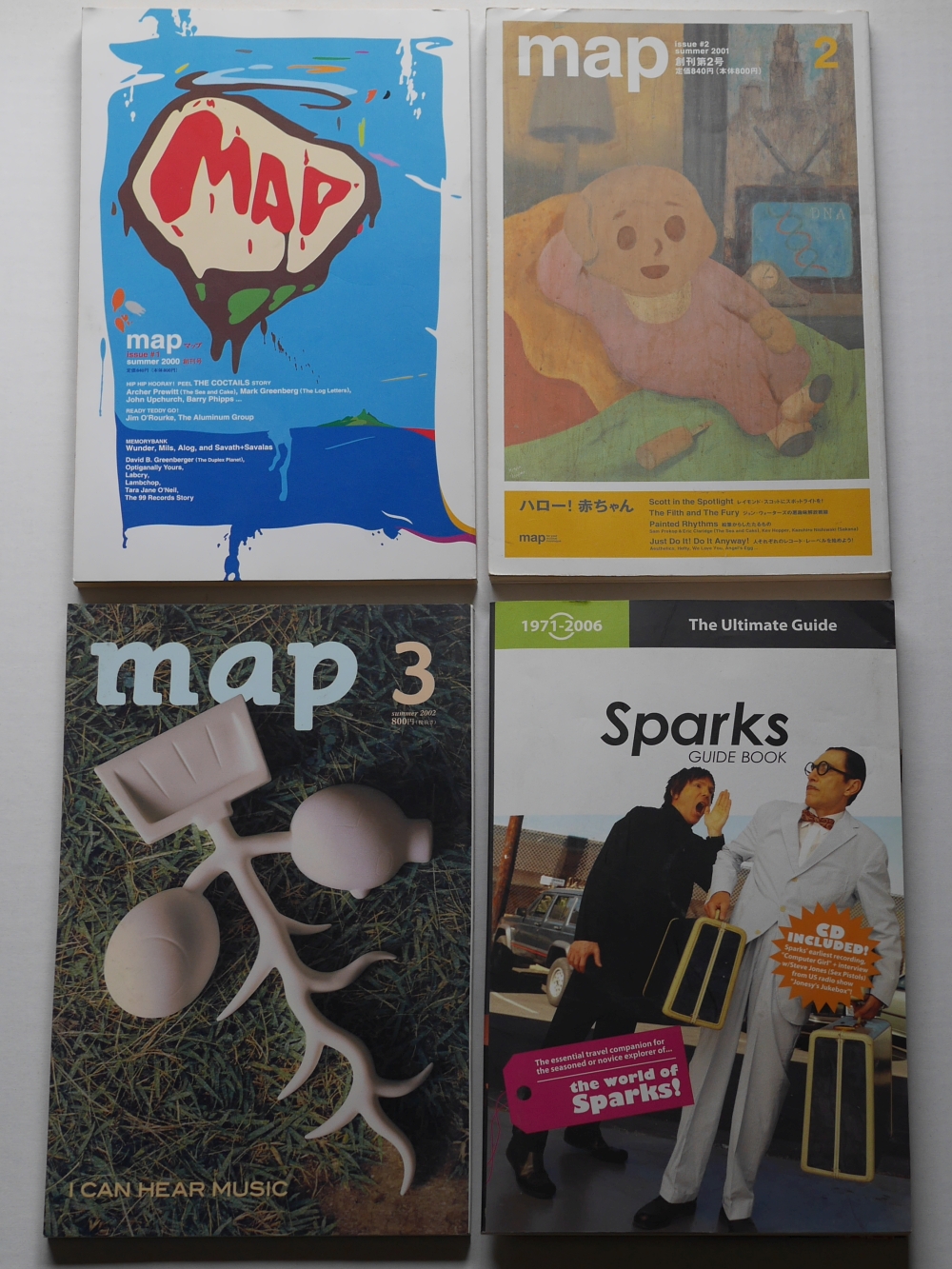

309. 2000年の『map』(2020年5月28日)

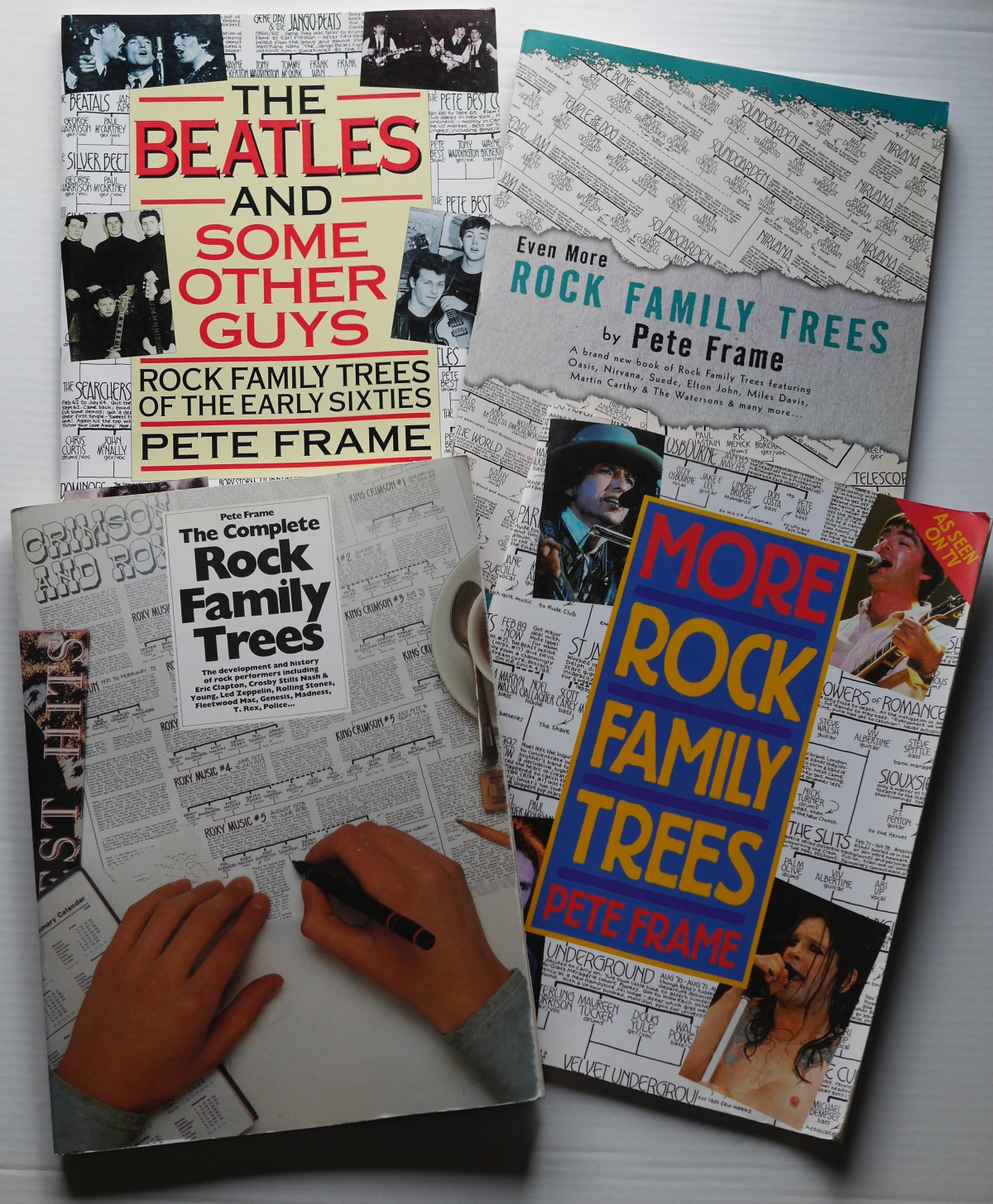

308. 1993年のピート・フレイム『ロック・ファミリー・ツリー完全版』(2020年5月14日)

307. 1933年の三笠書房の《鹿と果樹》図(2020年4月30日)

306. 1973年の「カンタベリー・ファミリー・ツリー」(2020年4月22日)

305. 1985年の『星空に迷い込んだ男 - クルト・ワイルの世界』(2020年4月14日)

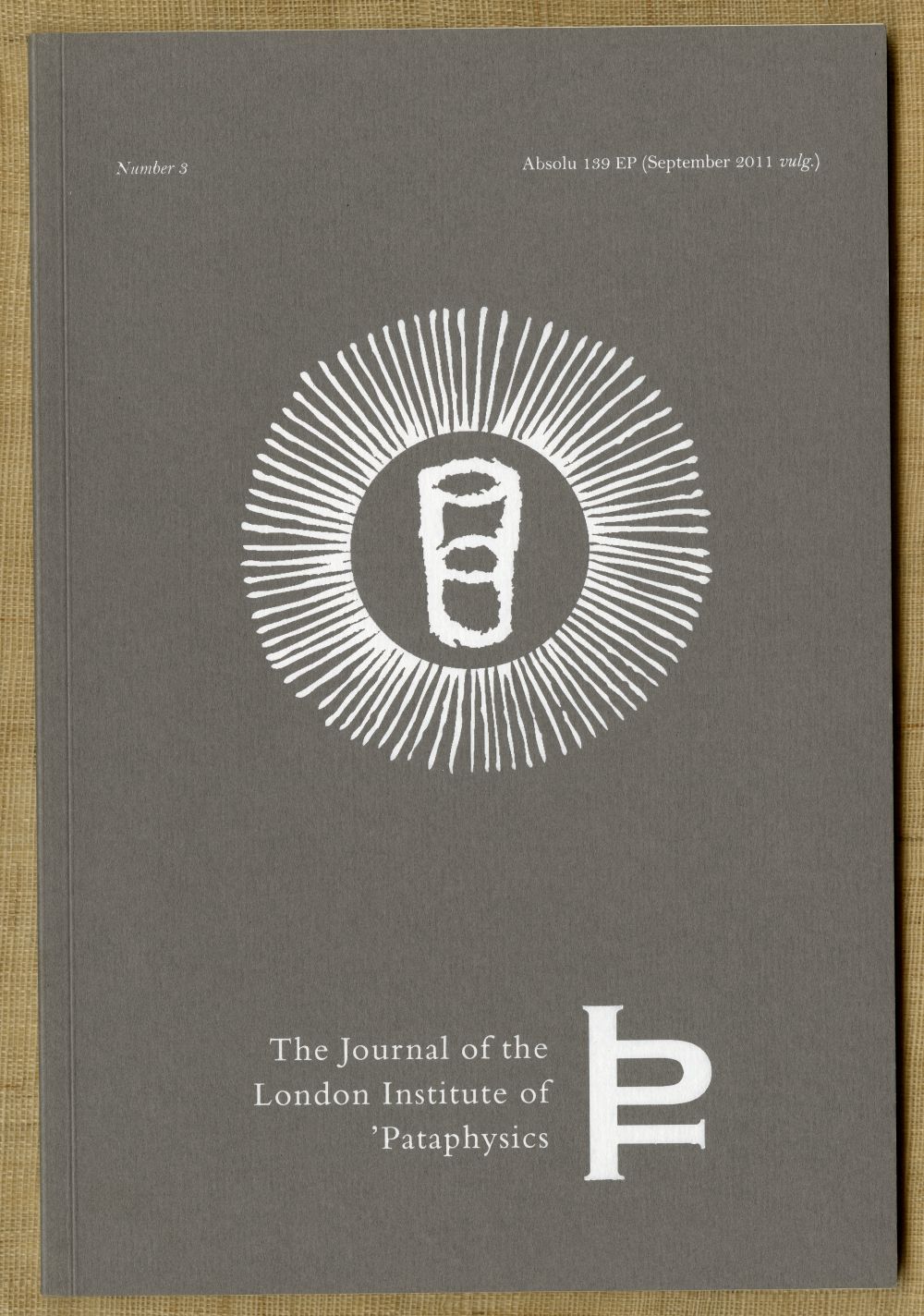

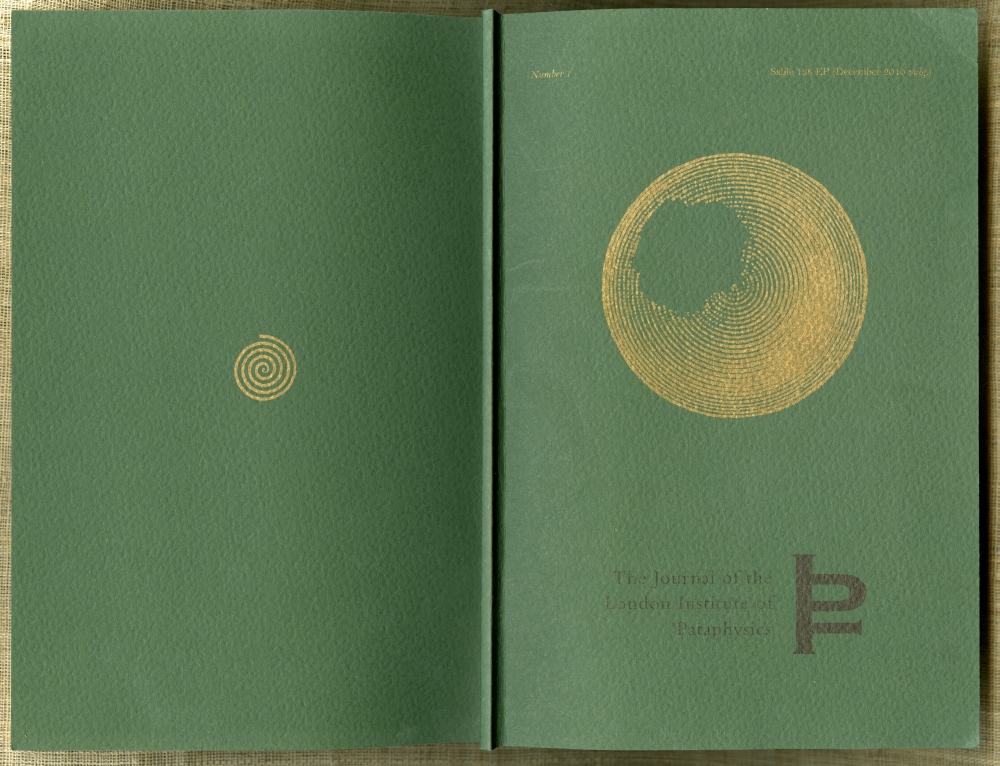

304. 2010年の『ロンドン・パタフィジック協会会報』第1号(2020年4月4日)

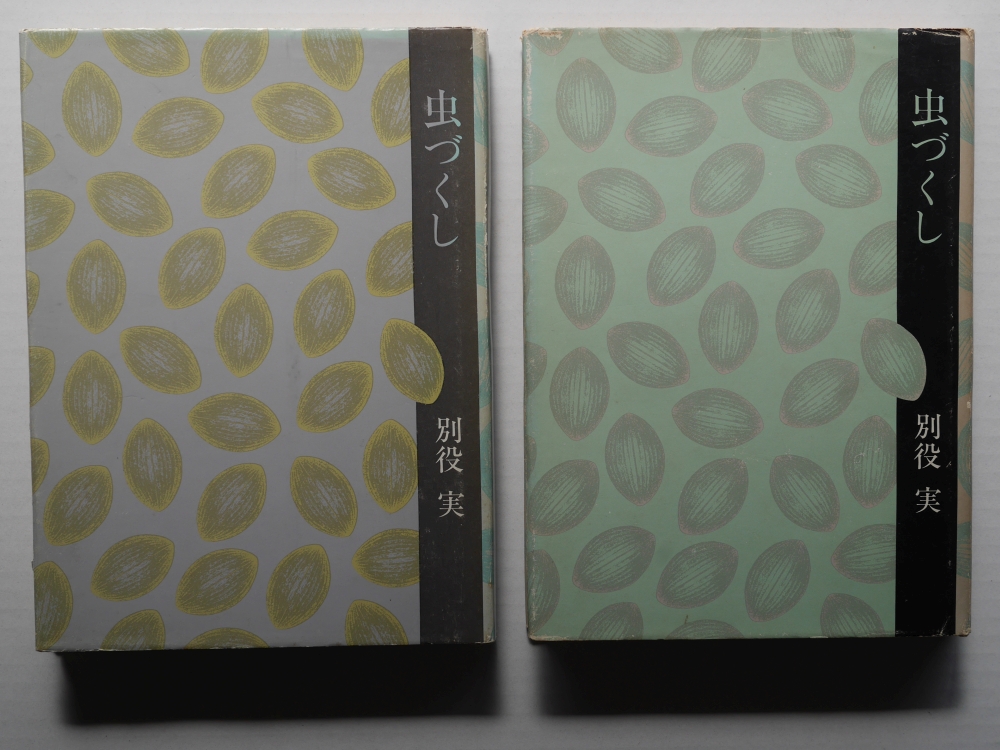

303. 1976年の別役実『虫づくし』(2020年3月15日)

302. 1973年の『詩稿 25』と1976年の『詩稿 32』(2020年3月7日)

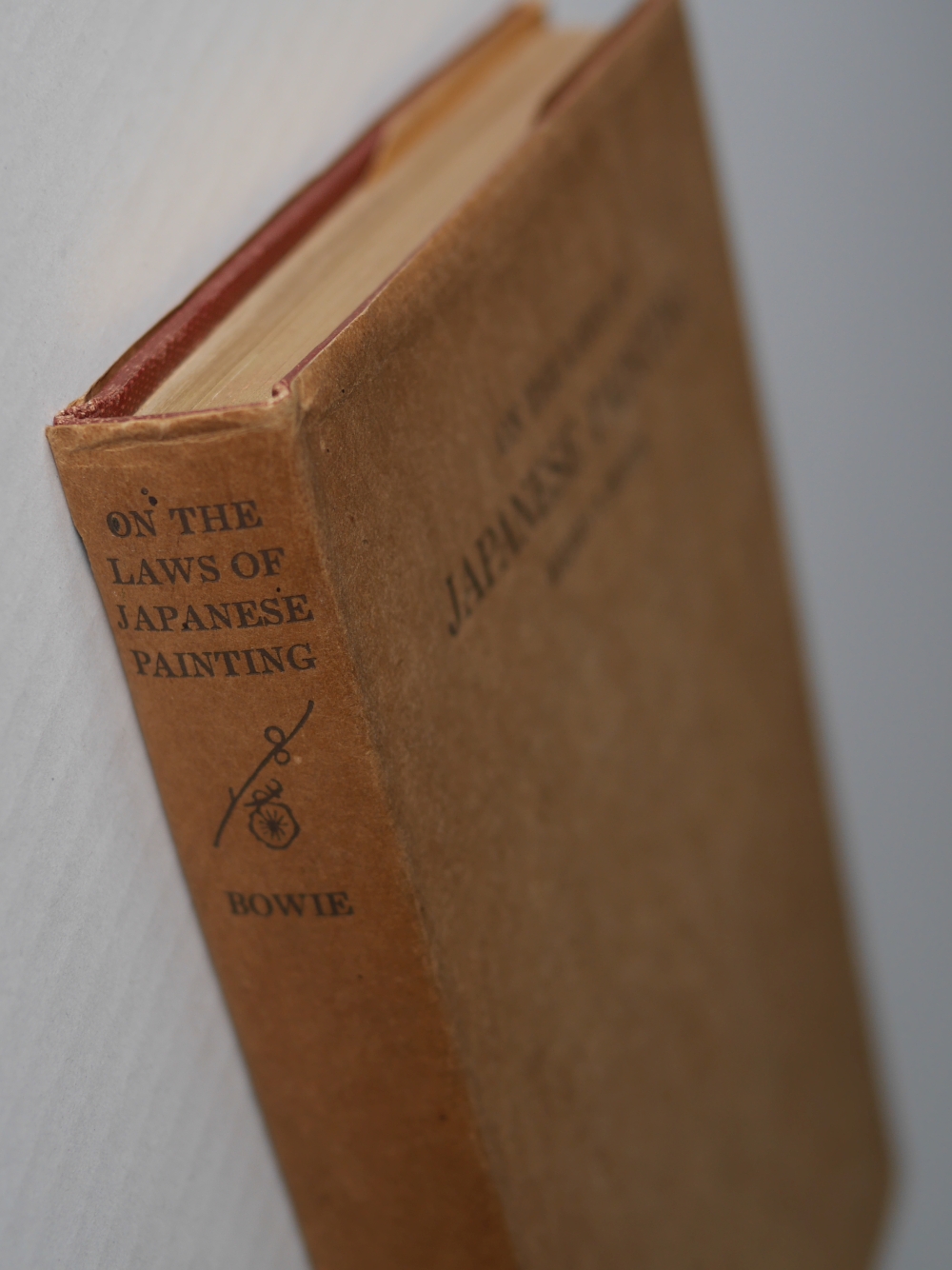

301. 1911年のヘンリー・P・ブイ『日本画の描法』(2020年2月19日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

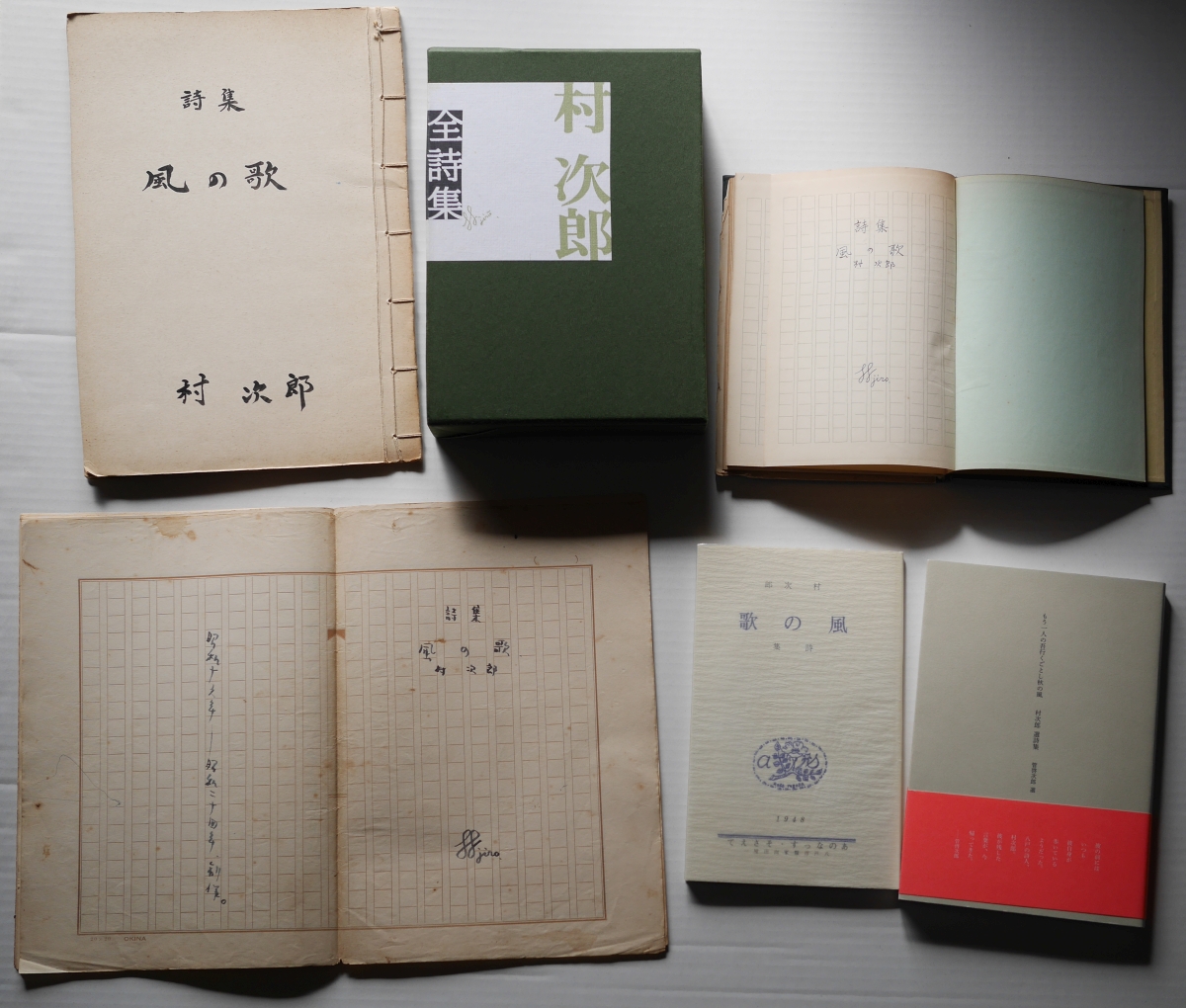

300. 1954年ごろの村 次郎自筆『風の歌』ほか6つの異版(2020年2月15日)

299. 1982年のチャクラ『さてこそ』雑誌広告(2020年1月25日)

298. 2020年1月1日の桜島

297. 1996年~(未完)の『THE PRINTED HEAD』第4巻(2019年12月31日)

296. 1993年~1996年の『THE PRINTED HEAD』第3巻(2019年12月30日)

295. 1992・1993年の『THE PRINTED HEAD』第2巻(2019年12月27日)

294. 1990・1991年の『THE PRINTED HEAD』第1巻(2019年12月26日)

293. 1943年の『書物展望』五月號(2019年12月9日)

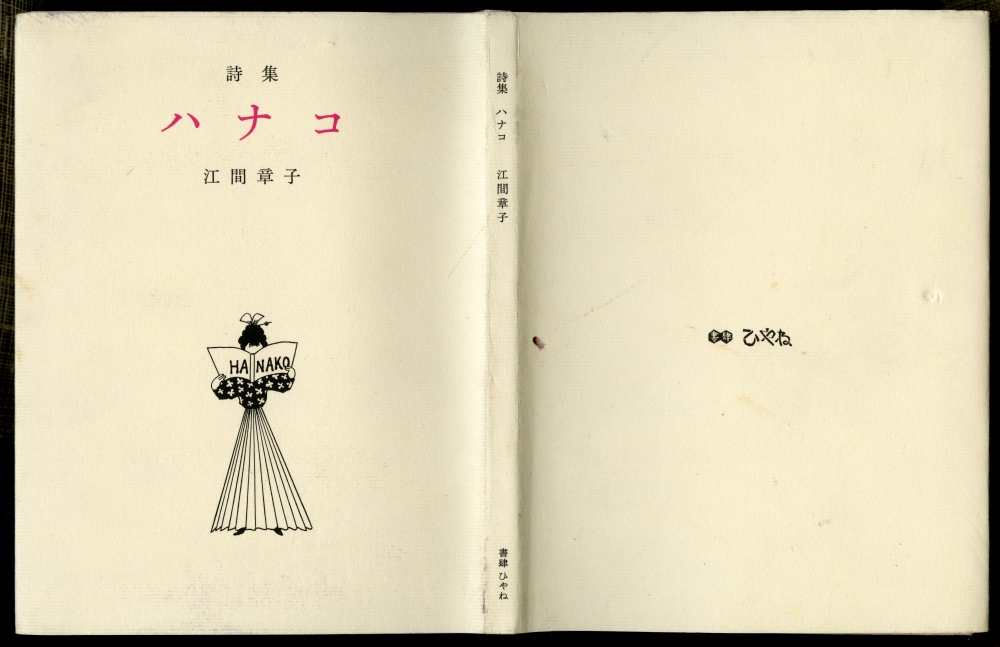

292. 1994年の江間章子『ハナコ』(2019年11月30日)

291. 1994~1997年の『THE RēR QUARTERLY VOLUME 4』(2019年11月23日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

290. 1989~1991年の『RēR RECORDS QUARTERLY Vol. 3』(2019年11月23日)

289. 1987~1989年の『Rē RECORDS QUARTERLY Vol. 2』(2019年11月22日)

288. 1989年のアルフレッド・ジャリ『DAYS AND NIGHTS』(2019年11月1日)

287. 1939年の『東京美術』(2019年10月24日)

286. 1937年の『東京美術』(2019年10月23日)

285. 1994年の渡辺外喜三郎「『カンナ』の流れとともに ―牧祥三先生の手紙―」(2019年10月13日)

284. 1999年の鶴ヶ谷真一『書を読んで羊を失う』(2019年9月27日)

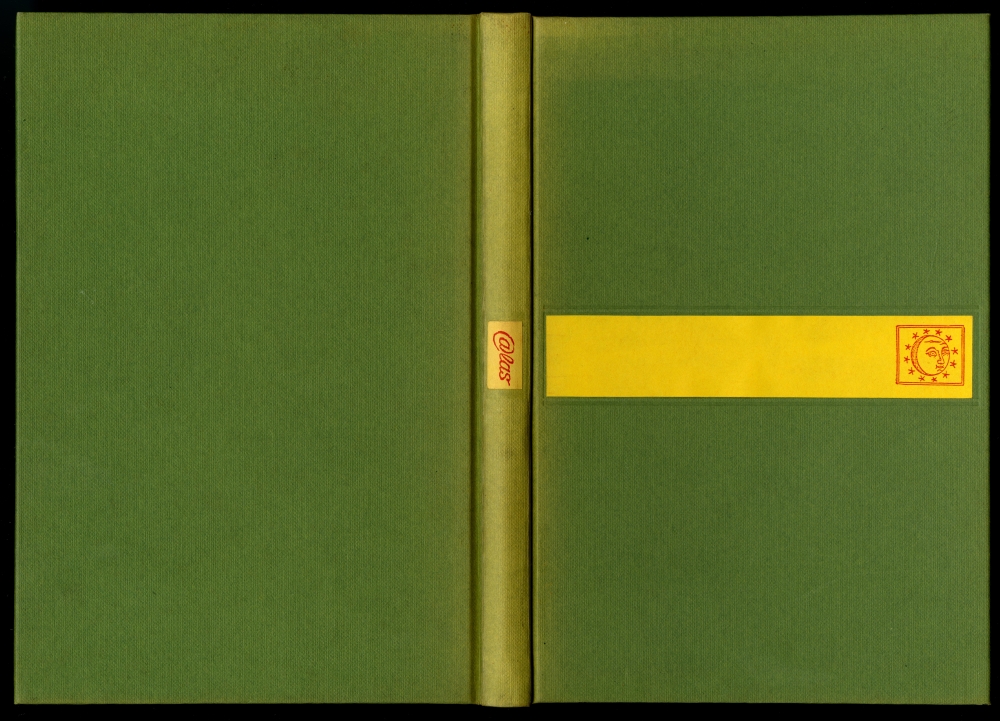

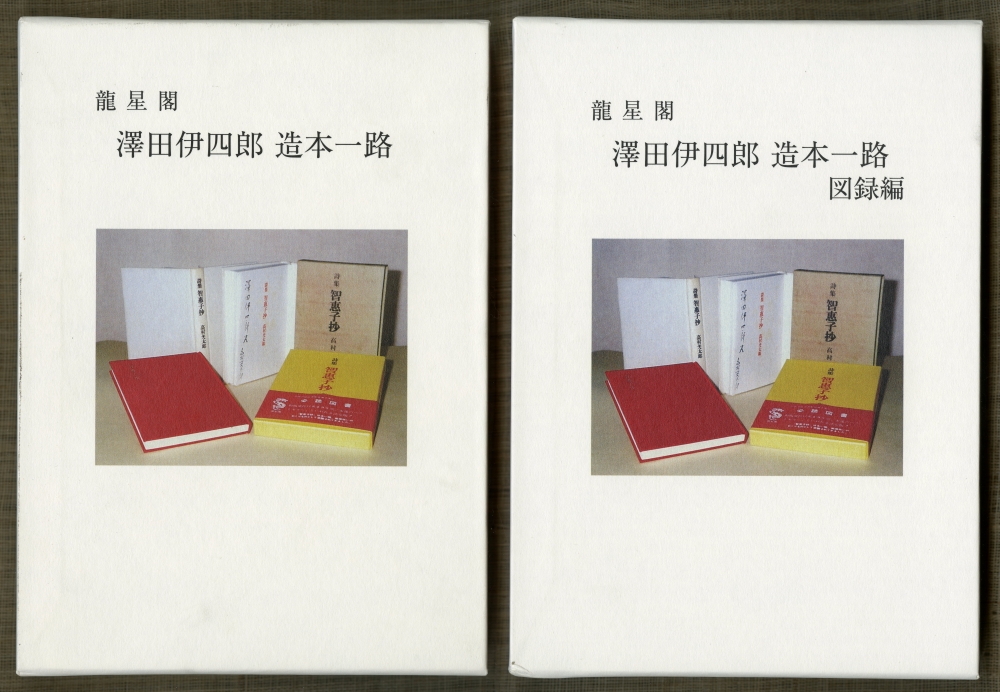

283. 2018年の龍星閣『澤田伊四郎 造本一路』と2019年の龍星閣『澤田伊四郎 造本一路 図録編』(2019年9月26日)

282. 1949年の鹿児島市清水町の写真(2019年9月23日)

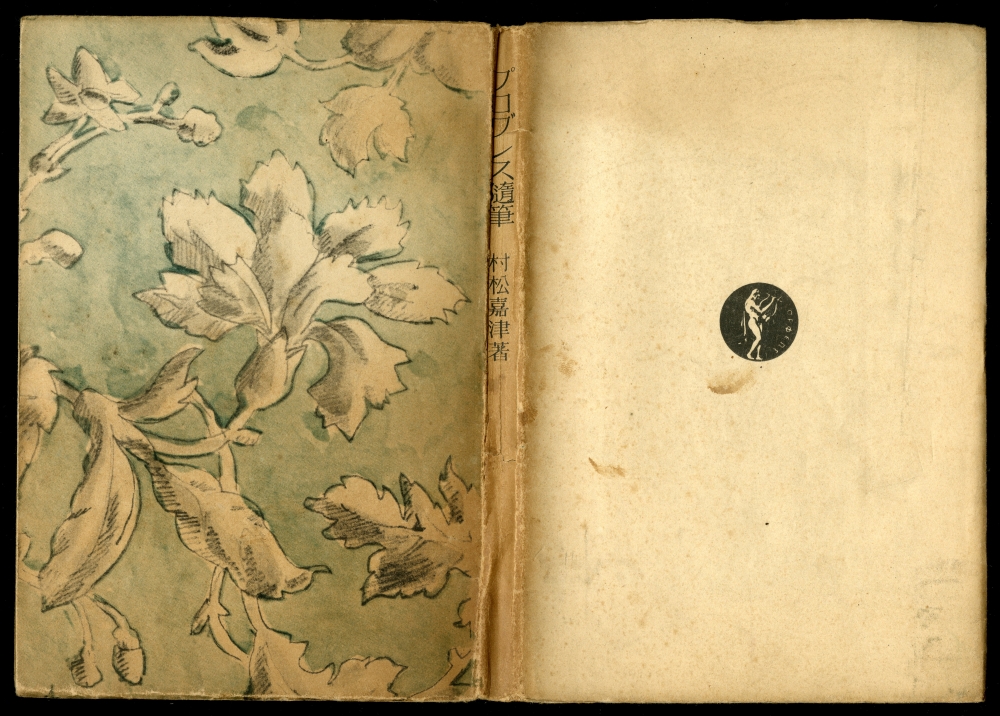

281. 1947年の村松嘉津『プロヷンス隨筆』(2019年9月2日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

280. 1938年のアーサー・ランサム『ツバメの谷(SWALLOWDALE)』(2019年8月31日)

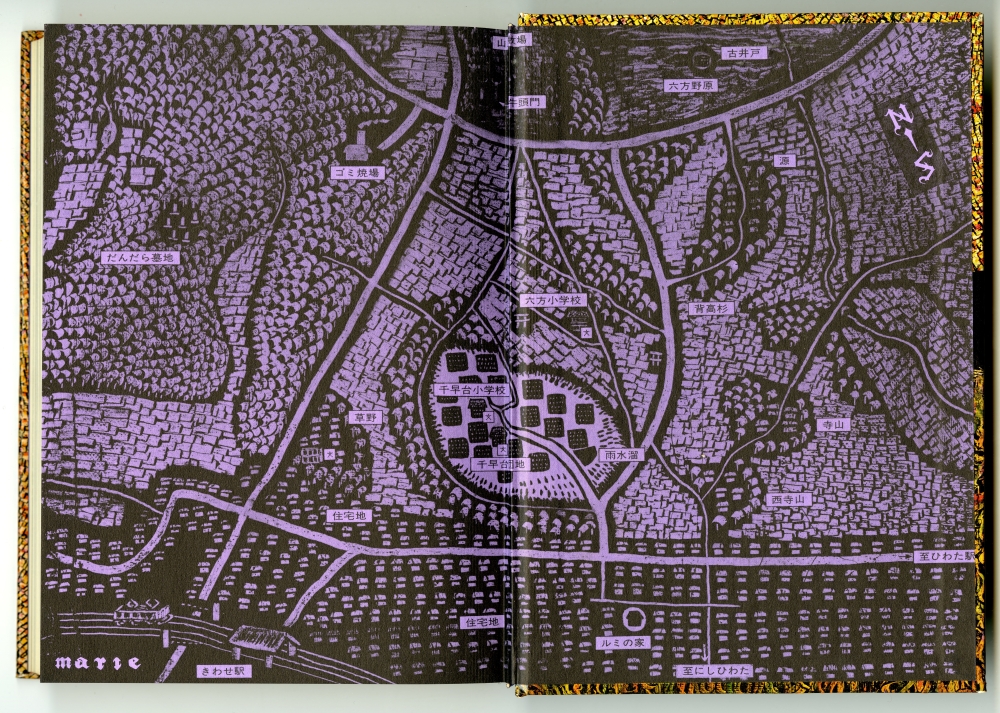

279. 1978年の天沢退二郎『オレンジ党と黒い釜』(2019年8月30日)

278. 1973年の天沢退二郎『光車よ、まわれ!』(2019年7月24日)

277. 1937年のアーサー・ランサム『海へ出るつもりじゃなかった』(2019年6月29日)

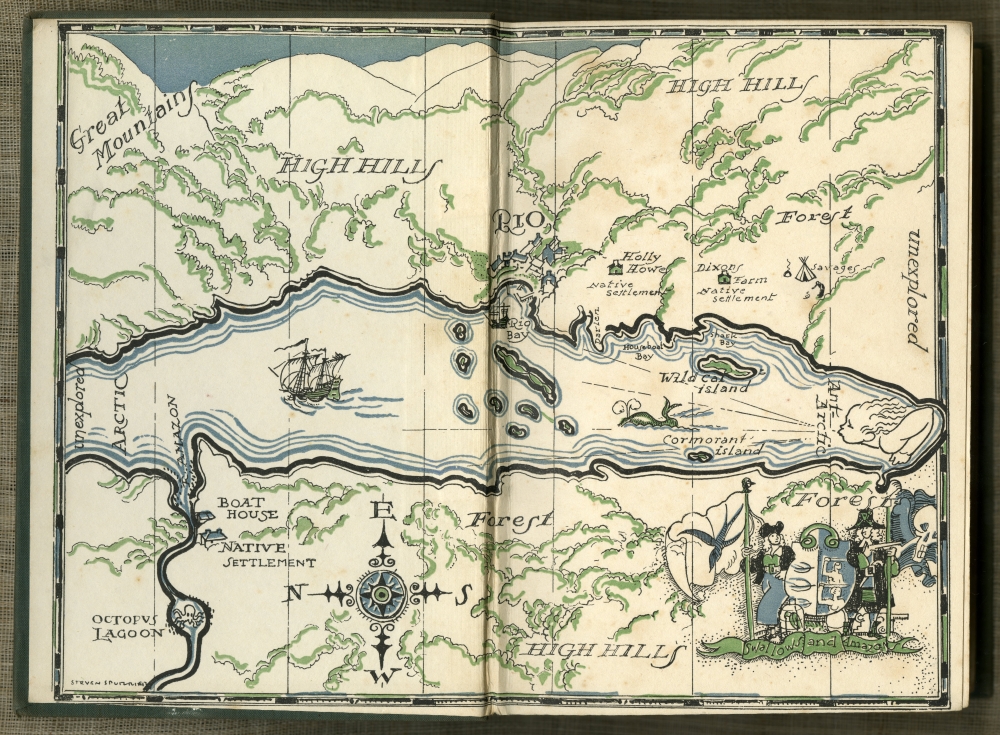

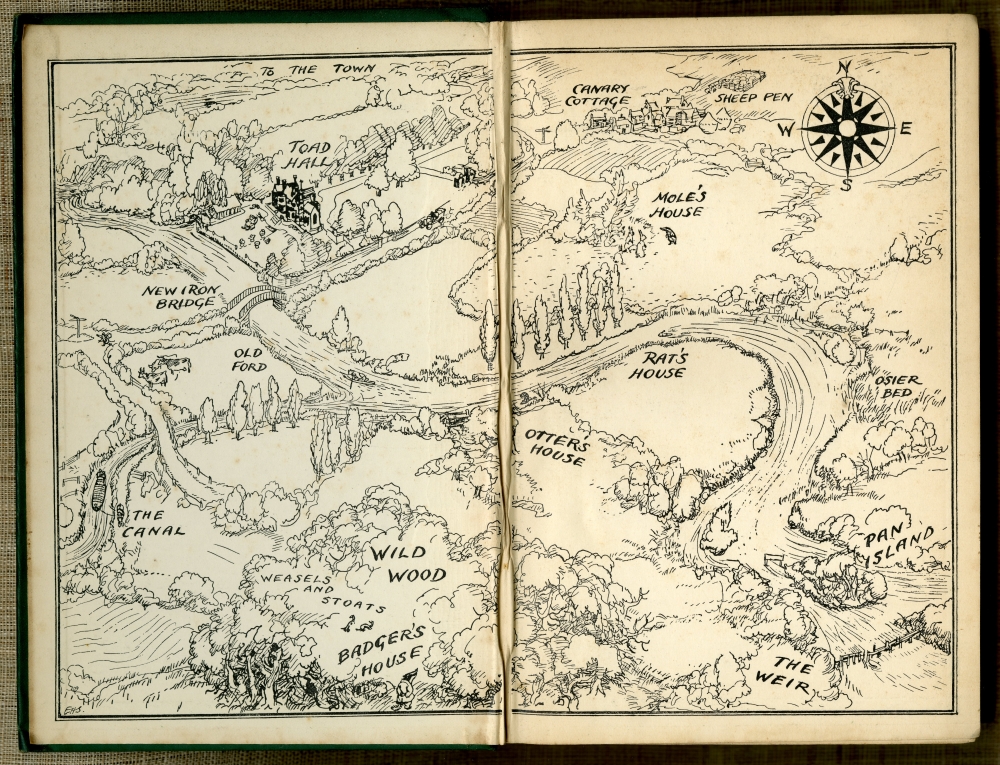

276. 1930年のアーサー・ランサム『ツバメ号とアマゾン号』(2019年6月28日)

275. 1931年のケネス・グレアム『たのしい川べ』E・H・シェパードさし絵版(2019年6月22日)

274. 1930年のエリック・ギル旧蔵『THE FLEURON』第7号(2019年6月18日)

273. 2014年の津原泰水『音楽は何も与えてくれない』(2019年5月25日)

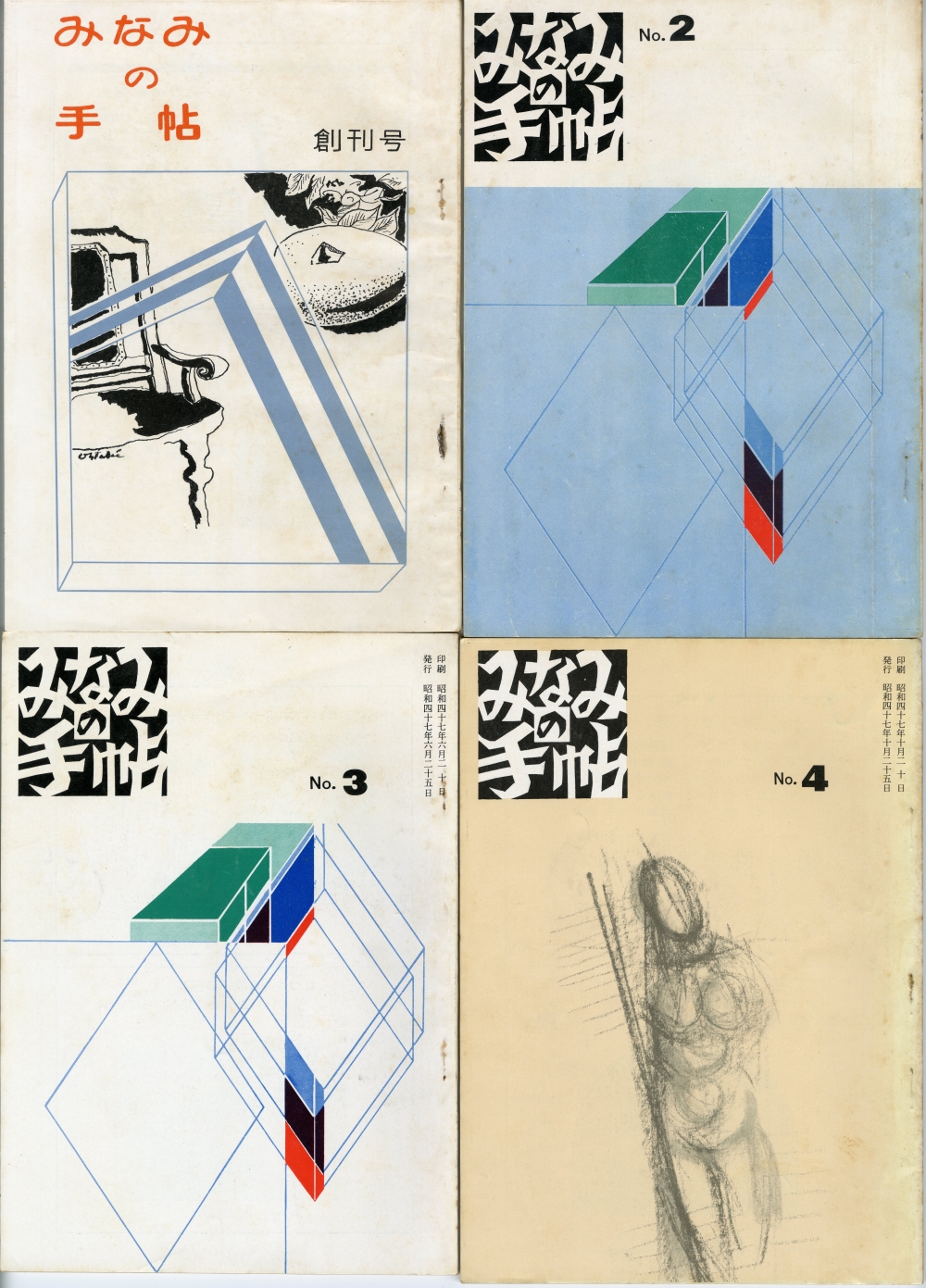

272. 1987年の『みなみの手帖』第51号(2019年5月9日)

271. 1971年の『みなみの手帖』創刊号(2019年5月9日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

270. 1913年のラルフ・ホジソン詩集『THE MYSTERY』(2019年5月8日)

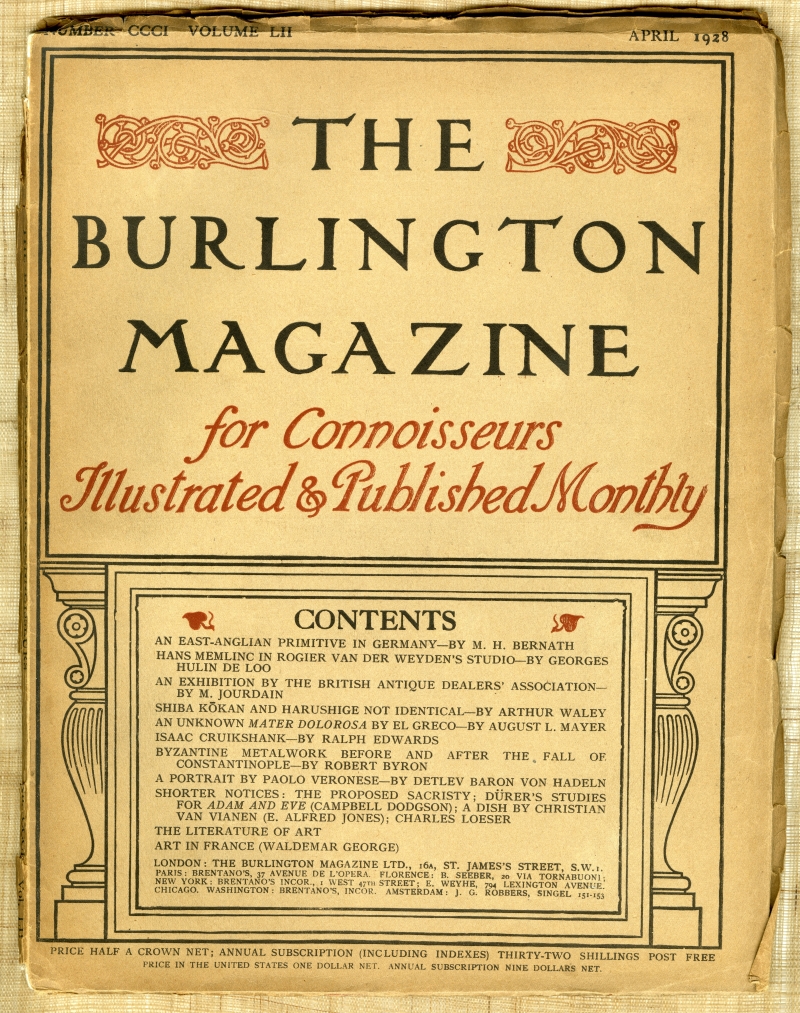

269. 1928年の『ザ・バーリントン・マガジン』4月号(2019年4月7日)

268. 1936年の井上和雄『寶舩考(宝船考)』(2019年3月19日)

267. 1939年の井上和雄『書物三見』(2019年3月18日)

266. 1947年の『詩學』11・12月號(2019年3月7日)

265. 1992年の『児玉達雄詩十二篇』(2019年3月3日)

264. 1958年の『森の泉 作品集 8』(2019年3月2日)

263. 1973年ごろの村 次郎詩集『風の歌』筆写版(2019年3月1日)

262. 1956年の『対話』(2019年2月27日)

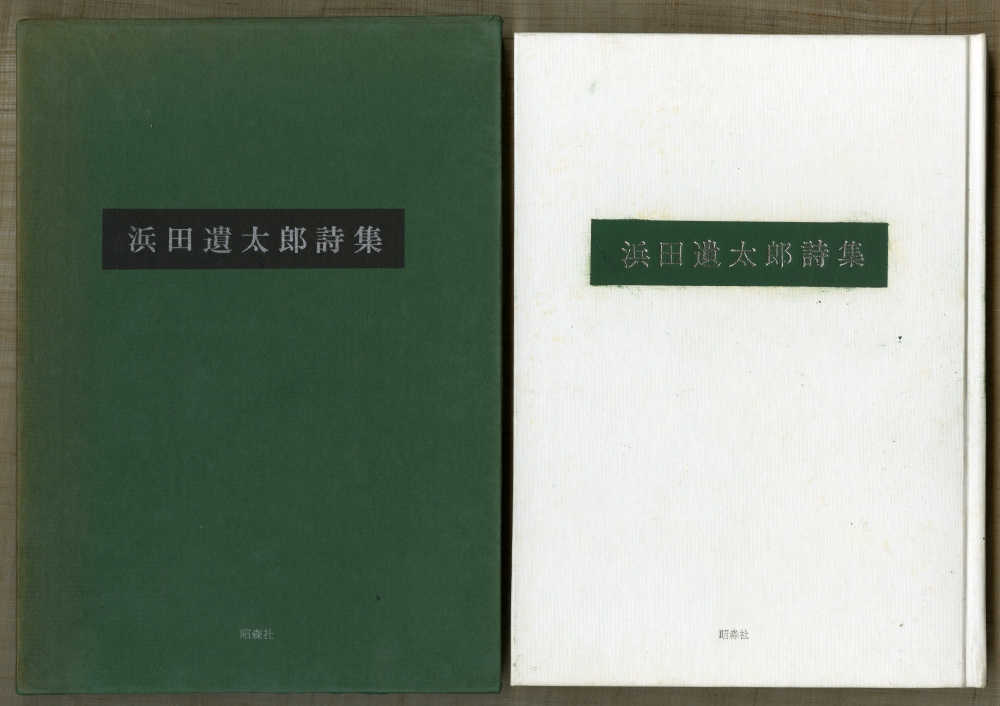

261. 1971年の『浜田遺太郎詩集』(2019年2月26日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

260. 1971年の福石忍詩集『遠い星』(2019年2月25日)

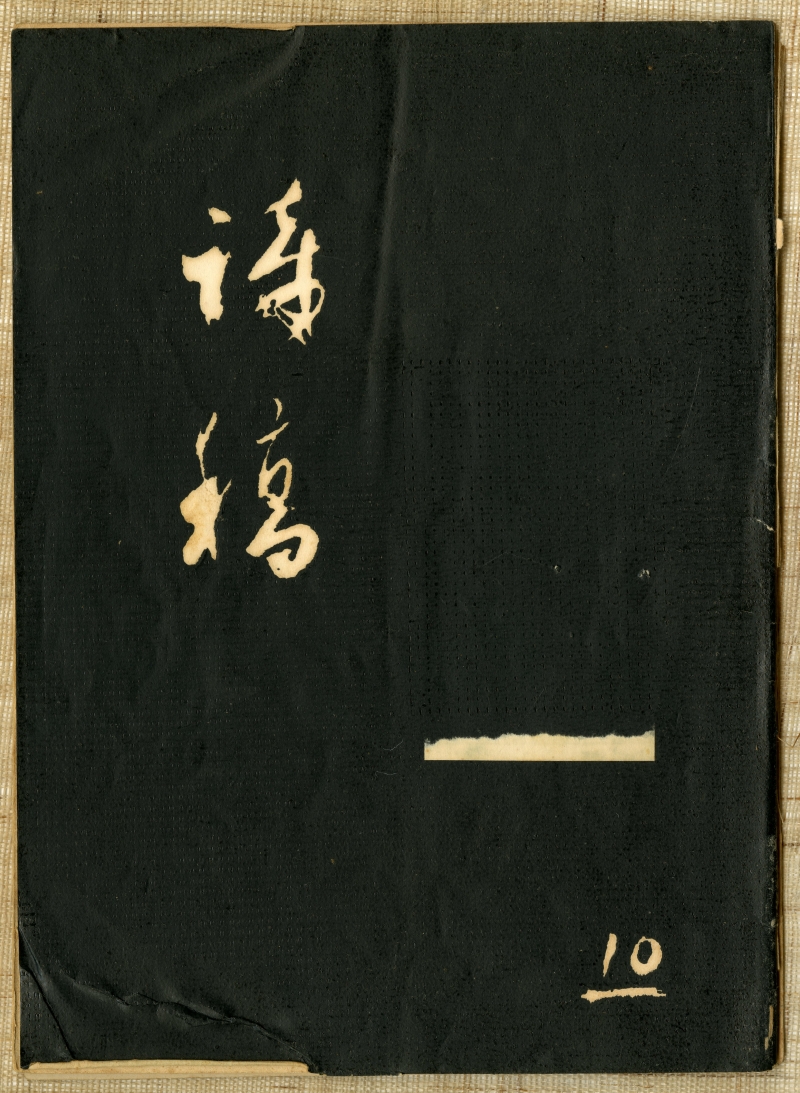

259. 1961年の『詩稿』1号(2019年2月24日)

258. 1966年の『詩稿』10号(2019年2月22日)

257. 1967年の『詩と批評』11月号(2019年2月21日)

256. 1934年の秋朱之介の裳鳥会刊『棟方志功画集』広告(2019年2月7日)

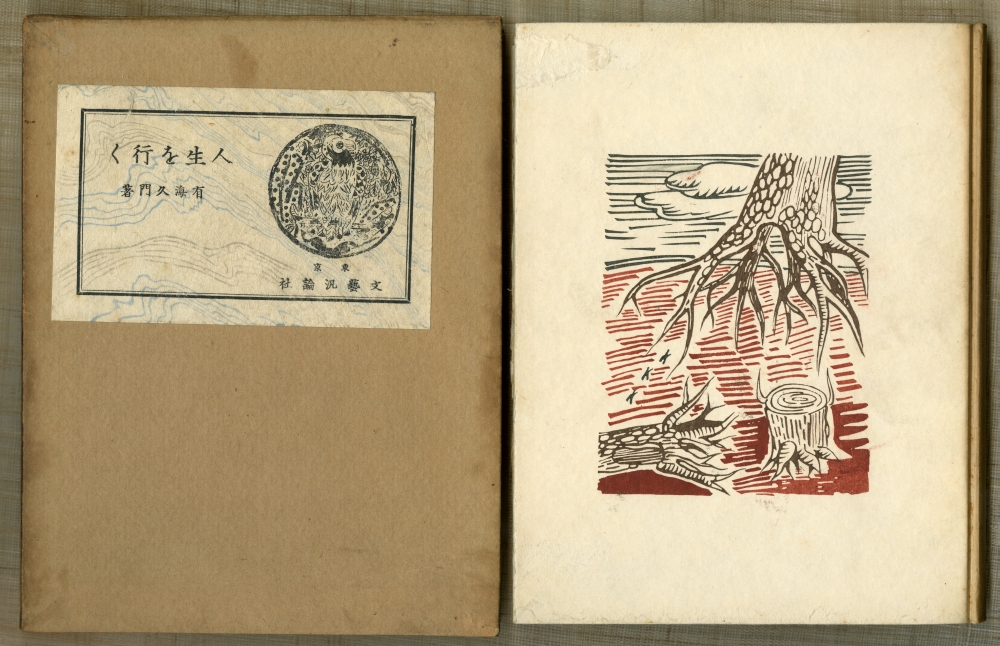

255. 1934年の有海久門詩集『人生を行く』(2019年2月6日)

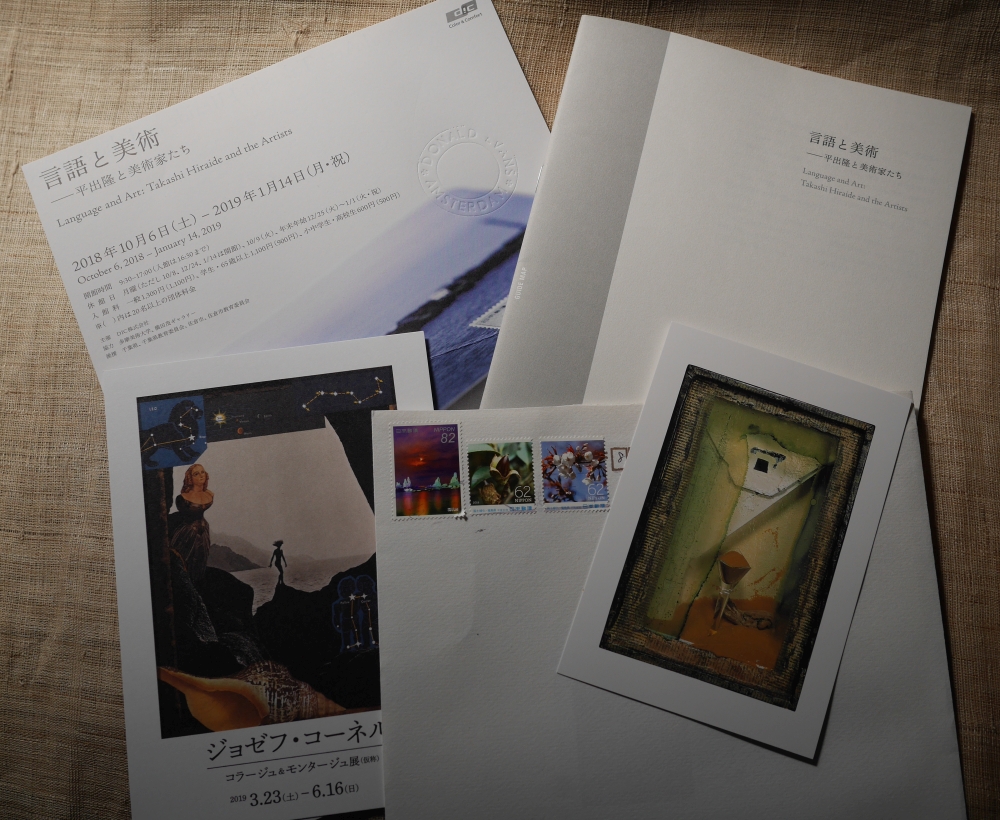

254. 2018年の「言語と美術――平出隆と美術家たち」展のフライヤー・リーフレット(2019年1月21日)

253. 1981年の『浮世絵志』復刻版(2019年1月21日)

252. 2019年1月1日の桜島

251. 1942年の昭南書房版・石川淳『山櫻』(2018年12月16日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

250. 1986年の『Rē Records Quarterly Vol. 1 No. 3』予約購入者へのおまけ(2018年12月5日)

249. 2013年のサジー・ローチェ文/ジゼル・ポター絵『バンドやろうよ?』(2018年11月14日)

248. 1984年のNovember Books『The Christmas Magazine』(2018年11月12日)

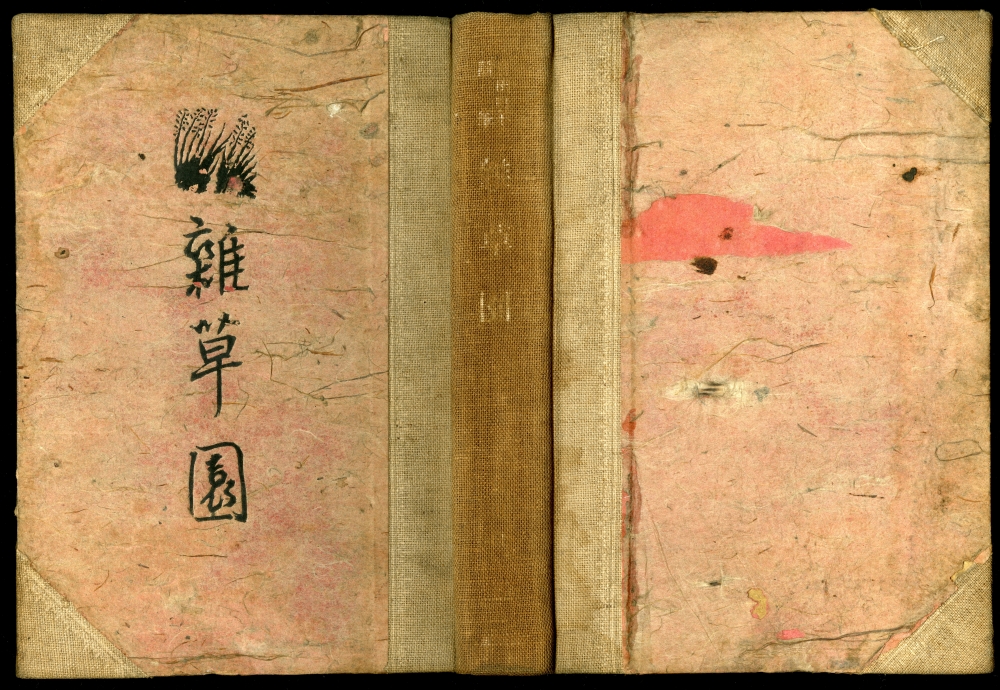

247. 1934年の倉田白羊『雜草園』(2018年10月24日)

246. 1980年の鈴木清順『ツィゴイネルワイゼン』(2018年10月4日)

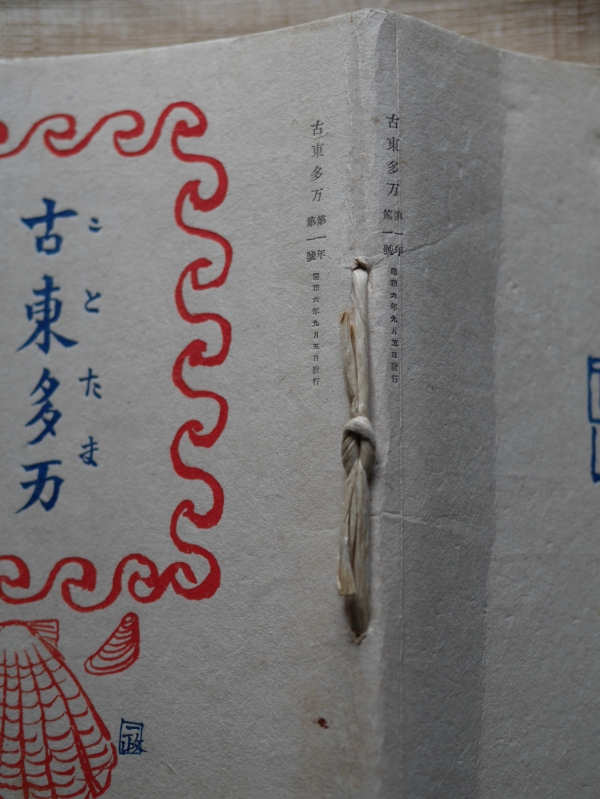

245. 1931年~1932年の『古東多万(ことたま)』目次(2018年9月29日)

244. 1931年『古東多万(ことたま)』第一號(2018年9月20日)

243. 1931年~1932年の『古東多万』の紙ひも綴じと糸綴じ(2018年8月31日)

242. 2018年の『PETER BLEGVAD BANDBOX』(2018年8月10日)

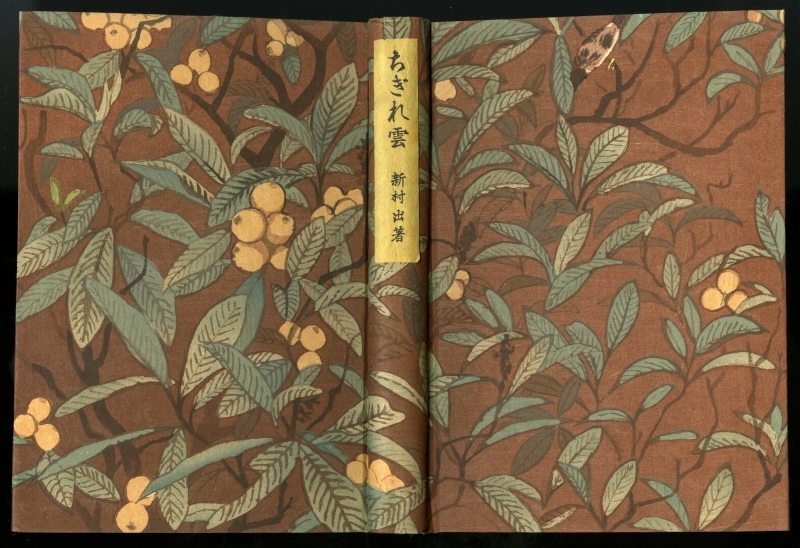

241. 1942年の新村出『ちぎれ雲』(2018年7月23日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

240. 1935年の『The Dolphin』誌第2号(2018年7月23日)

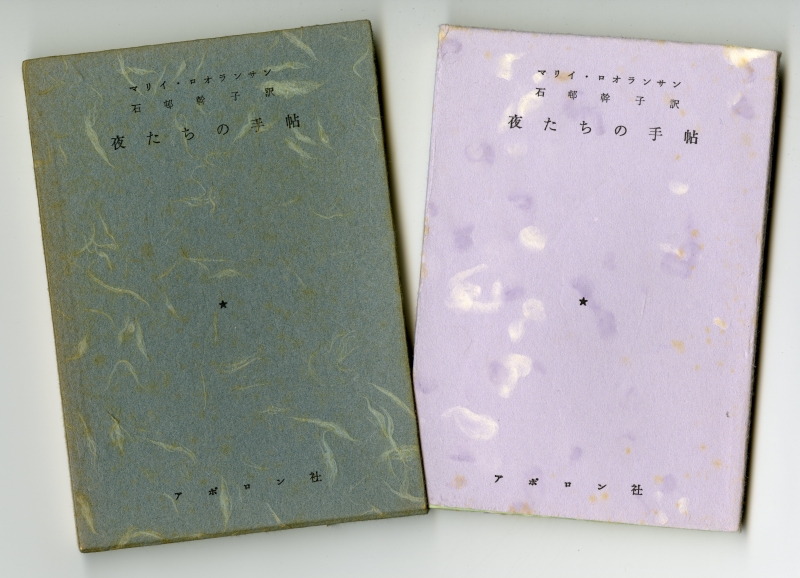

239. 1960年の石邨幹子訳 マリイ・ロオランサン『夜たちの手帖』特製本(2018年7月13日)

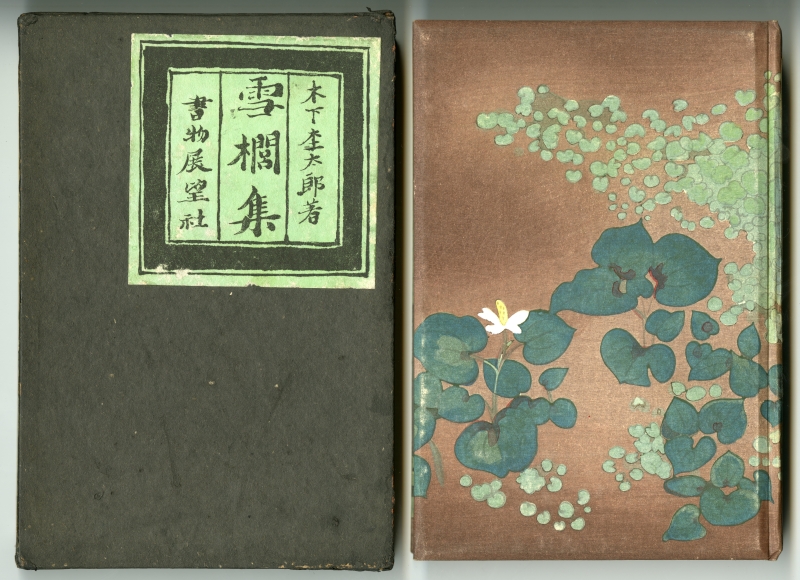

238. 1934年の木下杢太郎『雪櫚集』(2018年7月12日)

237. 1992年の岡澤貞行『日々是趣味のひと』(2018年6月22日)

236. 1981年の『清水卓詩抄』(2018年6月21日)

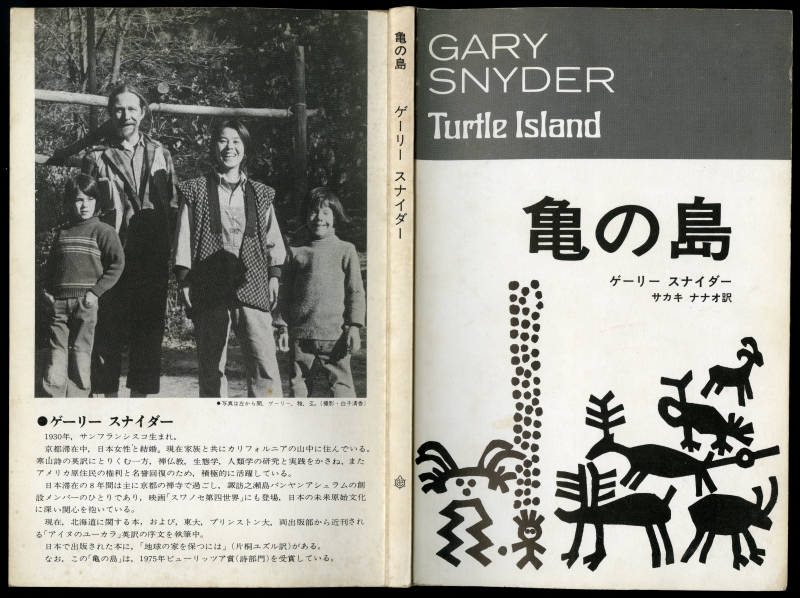

235. 1978年のゲーリー・スナイダー『亀の島』サカキナナオ訳 (2018年5月30日)

234. 1956年の山中卓郎『坂の上』(2018年5月11日)

233. 1936年の柳亮『巴里すうぶにいる』(2018年5月9日)

232. 1956年の『POETLORE(ポエトロア)』第8輯(2018年4月30日)

231. 1960年の石邨幹子訳 マリイ・ロオランサン『夜たちの手帖』(2018年4月5日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

230. 1983年の高野文子『おともだち』(2018年4月4日)

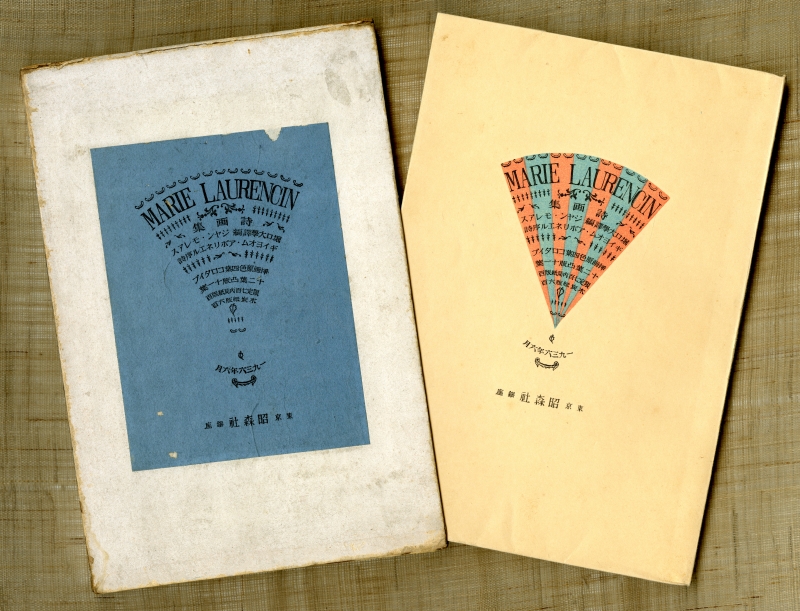

229. 1936年の堀口大學譯『マリイ・ロオランサン詩畫集』(2018年4月4日)

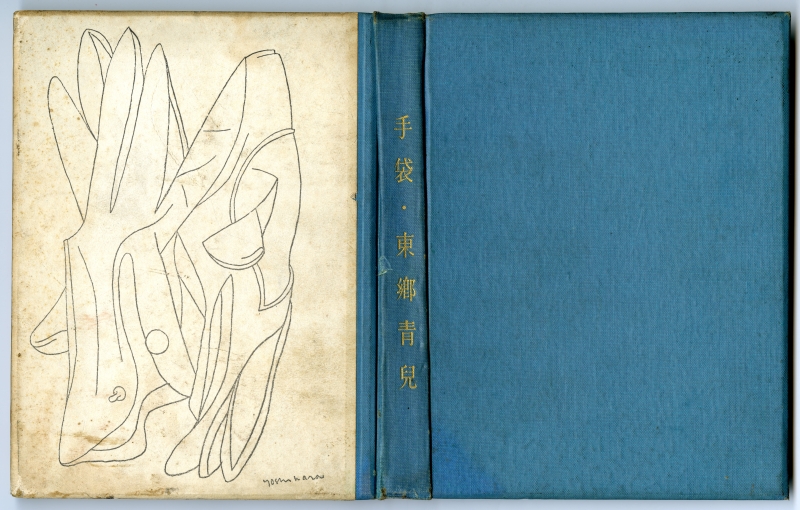

228. 1936年の東郷青児『手袋』(2018年3月27日)

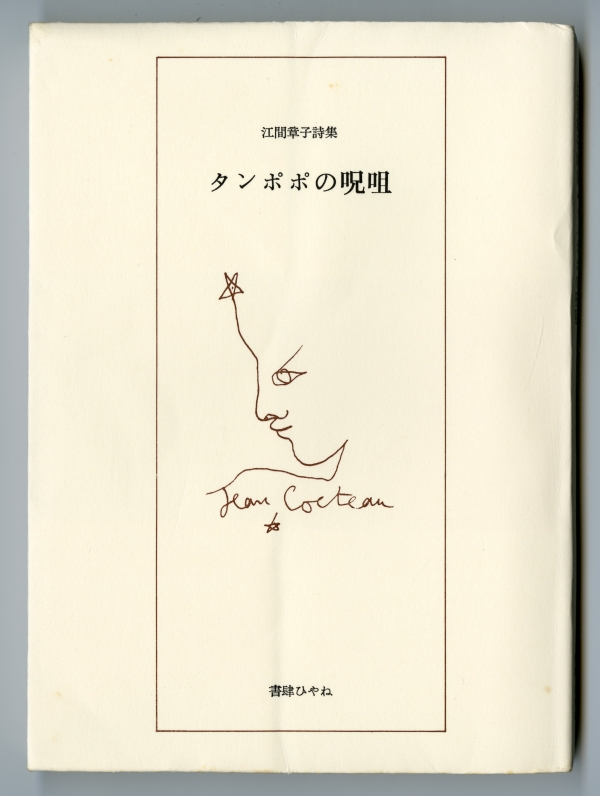

227. 1990年の江間章子『タンポポの呪咀』(2018年3月16日)

226. 1934年の山口青邨『花のある隨筆』(2018年2月12日)

225. 1934年の水原秋櫻子『定型俳句陣』(2018年2月12日)

224. 1934年の山口青邨『雜草園』(2018年2月12日)

223. 1933年の富安風生『草の花』(2018年2月12日)

222. 1943年の昭南書房版『かの子短歌全集 第一巻』(2018年1月28日)

221. 2017年のピーター・ブレグヴァド『GO FIGURE』(2018年1月20日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

220. 1990年のピーター・ブレグヴァド『King Strut』(2018年1月20日)

219. 1983年のピーター・ブレグヴァド『The Naked Shakespeare』(2018年1月20日)

218. 鶴丸城跡堀のカワセミ(2018年1月1日)

217. 1936年の伸展社版『醉ひどれ船』ちらし(2017年12月30日)

216. 1869年の「稚櫻豊暐姫命塚」(2017年11月18日)

215. 1813年の金剛嶺石碑(2017年11月18日)

214. 1667年のタンタドの観音石像(2017年11月18日)

213. 1981年のScritti Politti「The "Sweetest Girl"」(2017年11月6日)

212. 1903年の川上瀧彌・森廣『はな』(2017年10月29日)

211. 1982年のThe Ravishing Beauties「Futility」(2017年10月17日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

210. 1925年の西谷操「狼は吠える」(2017年10月8日)

209. 1992年の『ホテル・ロートレアモン』(2017年9月15日)

208. 1935年の堀内敬三『ヂンタ以来(このかた)』(2017年8月29日)

207. 2016年の『SELECTED SONGS by SLAPP HAPPY』 ILLUSTRATED by PETER BLEGVAD(2017年8月17日)

206. 1931年の佐藤春夫『魔女』(2017年7月25日)

205. 1985年の『Rē Records Quarterly Vol. 1 No. 1』の予約購読者へのおまけ(2017年6月27日)

204. 1985~1986年の『Rē Records Quarterly Vol. 1』(2017年5月28日)

203. 1932年の池田圭『詩集技巧』(2017年4月27日)

202. 2011年の『Emblem of My Work』展カタログ(2017年4月3日)

201. 1928年の佐佐木信綱・佐佐木雪子『竹柏漫筆』(2017年3月17日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

200. 千駄木の秋朱之介寓居から小日向の堀口大學の家まで(2017年3月16日)

199. 2009年の『黒いページ』展カタログ(2017年2月14日)

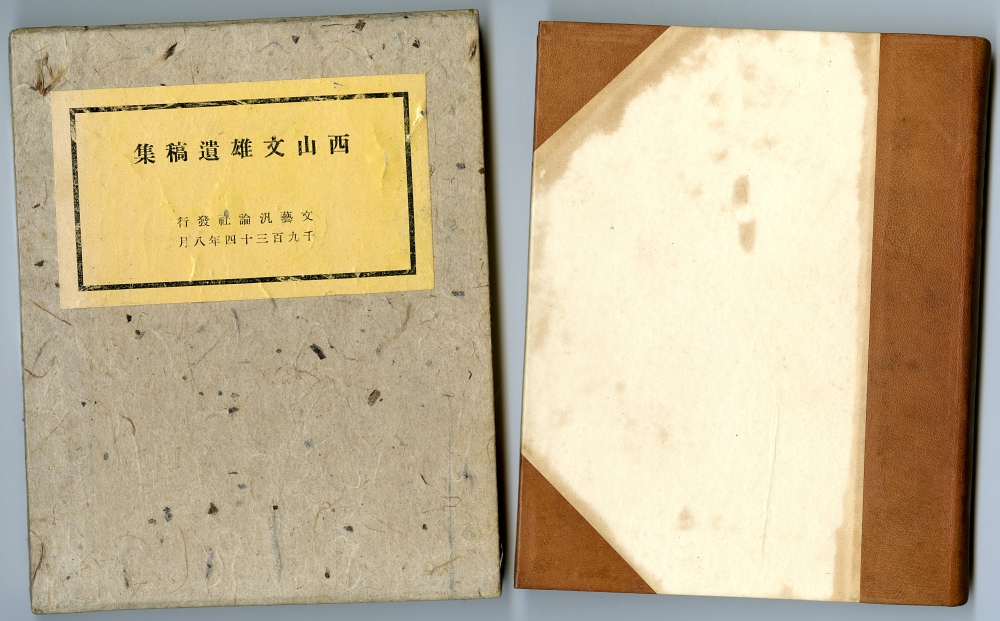

198. 1934年の『西山文雄遺稿集』(2017年1月31日)

197. 1967年の『笑いごとじゃない』(2017年1月14日)

196. 2017年1月1日の桜島

195. 1978年のキャシー・アッカーの声(2016年12月31日)

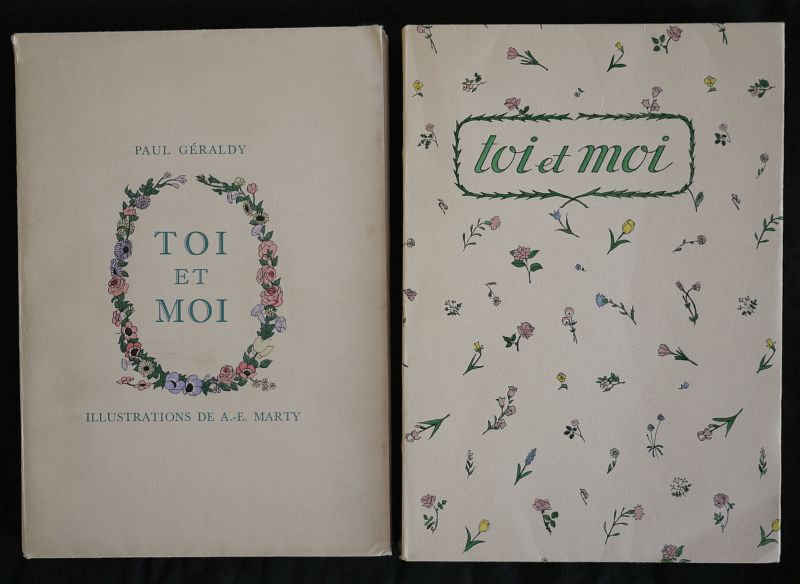

194. 1934年のポオル・ジェラルデイ著・西尾幹子訳『お前と私』(2016年12月19日)

193. 1974年の富岡多恵子『壺中庵異聞』(2016年12月15日)

192. 1995年の峯村幸造『孤拙優游』(2016年11月30日)

191. 1980年の今井田勲『雑誌雑書館』(2016年10月27日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

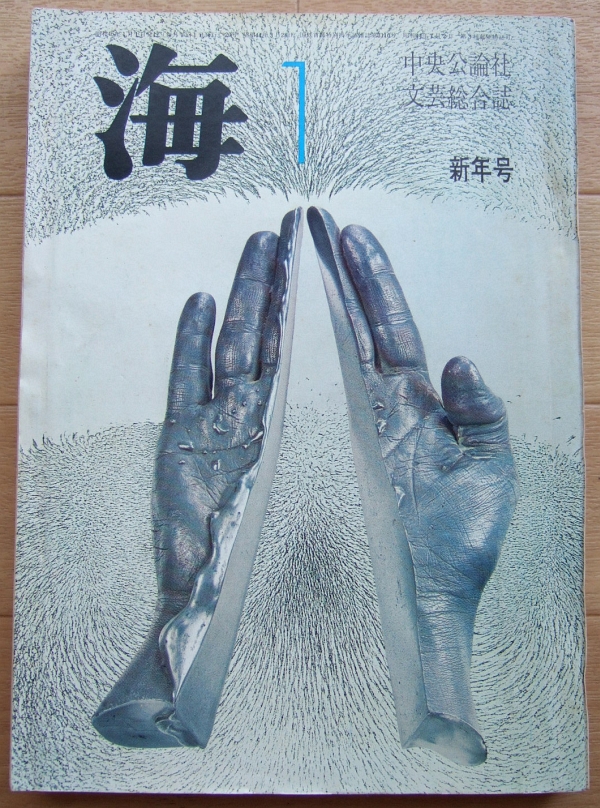

190. 1971年の『海』の表紙(2016年10月24日)

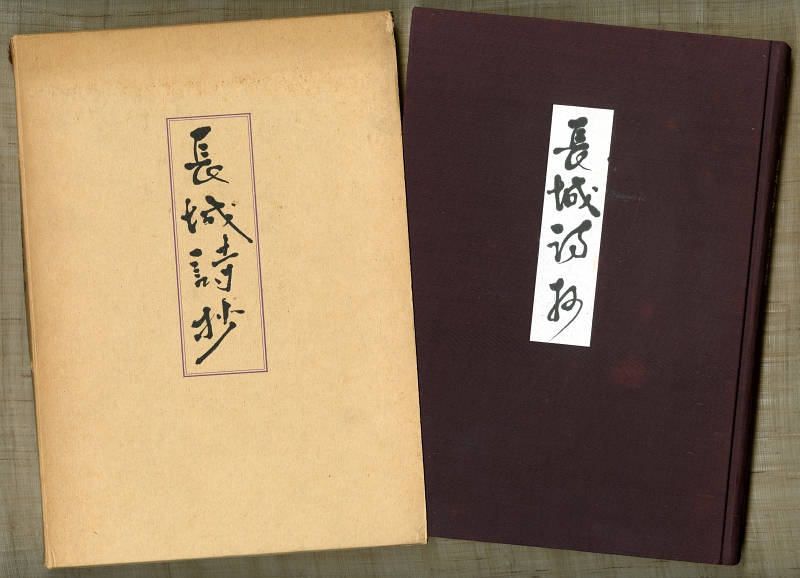

189. 1975年の堀口九萬一著・堀口大學訳『長城詩抄』(2016年10月17日)

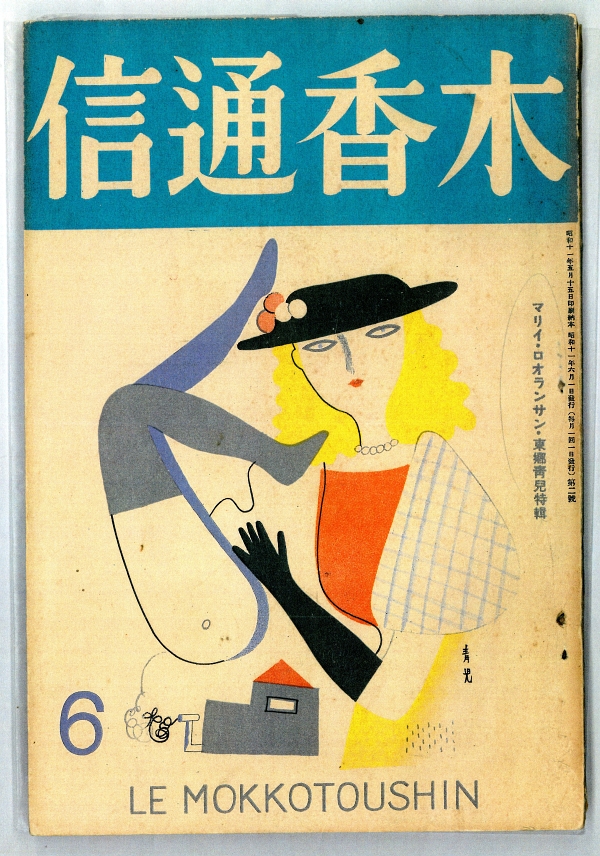

188. 1936年の『木香通信』6月号(2016年9月26日)

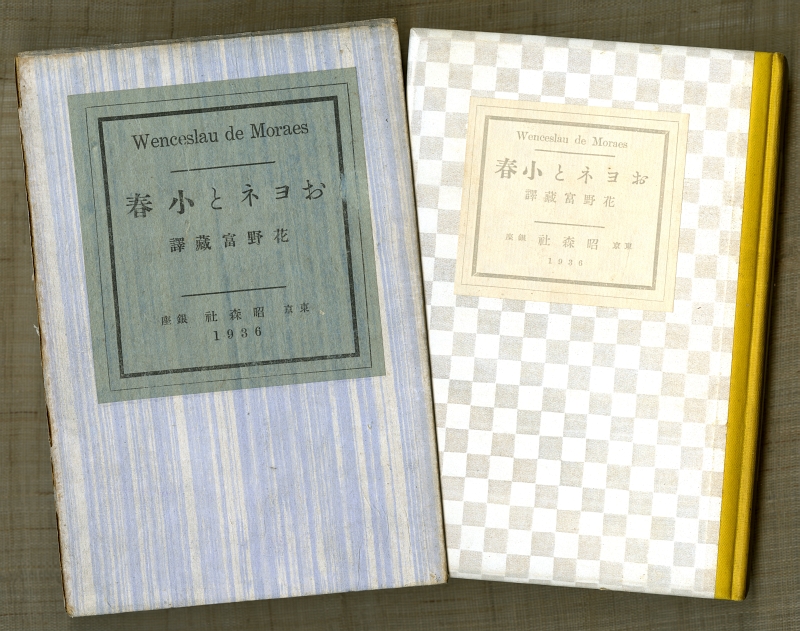

187. 1936年のモラエス『おヨネと小春』(2016年9月4日)

186. 1927年の『藝術市場』―避暑地ロマンス号(2016年8月19日)

185. 1968年の天沢退二郎『紙の鏡』(2016年8月5日)

184. 1970年の天沢退二郎『血と野菜 1965~1969』(2016年8月4日)

183. 1946年のダーウィン夫妻『イッシイブッシイとトップノット』(2016年7月29日)

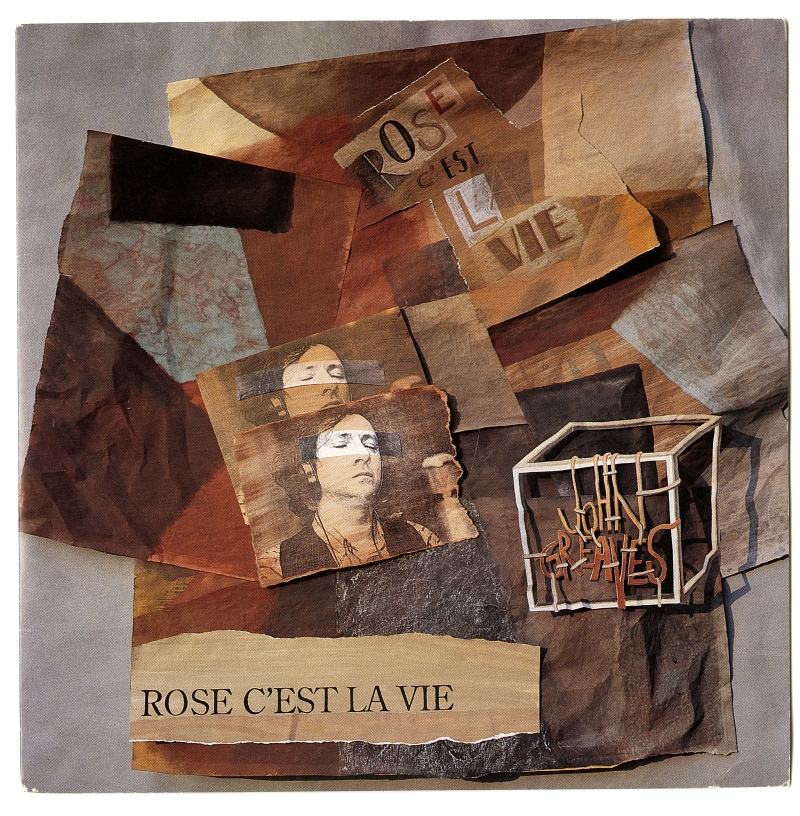

182. 1990年のジョン・グリーヴス『ローズ・セ・ラ・ヴィ』(2016年7月21日)

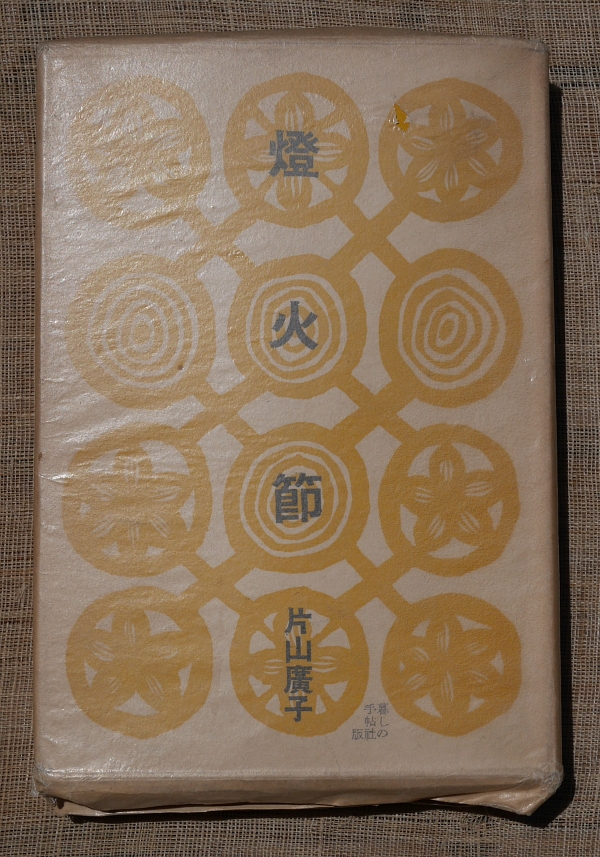

181. 1953年の片山廣子『燈火節』(2016年5月18日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

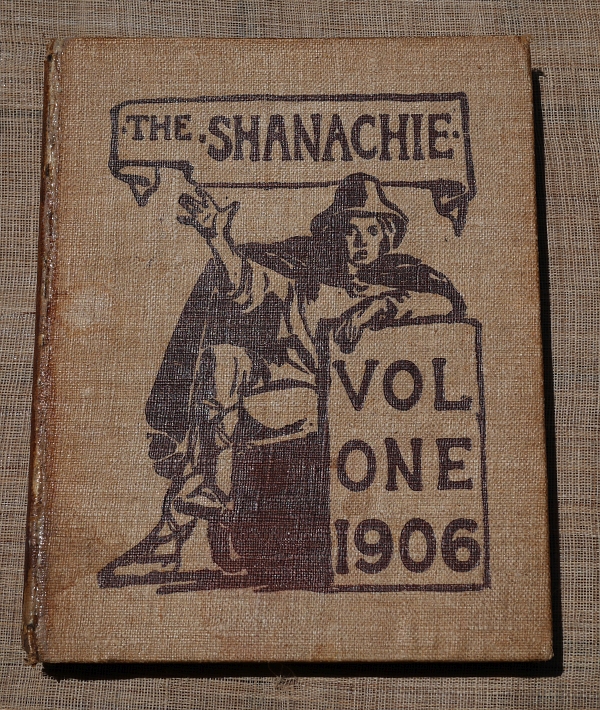

180. 1907年の『シャナヒー』年刊版第2巻(2016年5月17日)

179. 1906年の『シャナヒー』年刊版第1巻(2016年5月16日)

178. 1904年の『アイルランドの丘で狩りをする妖精女王マブ』(2016年5月10日)

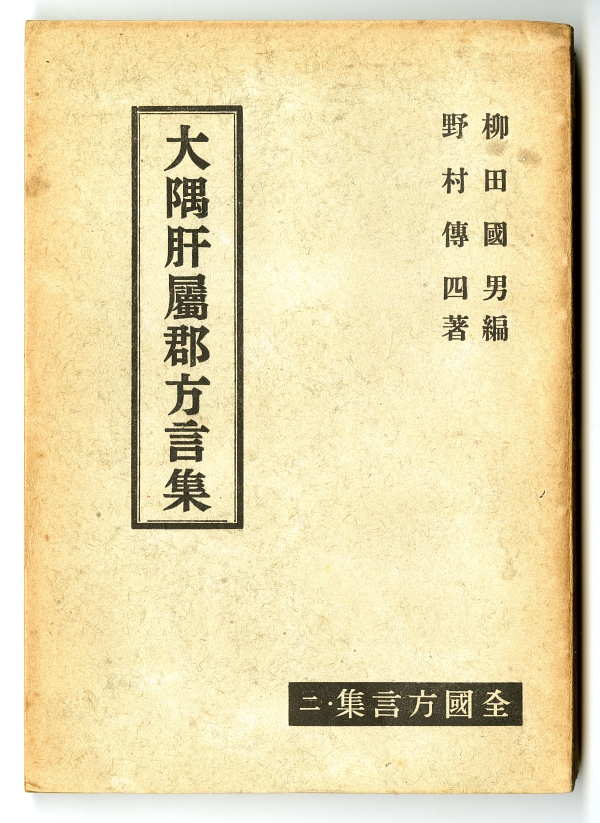

177. 1942年の野村傳四『大隅肝屬郡方言集』(2016年4月28日)

176. 1926年ダックワース版のハドソン『緑の館』(2016年4月22日)

175. 1948年のバーナード・ダーウィン『のんきな物思い』(2016年3月17日)

174. 1989年の天沢退二郎詩集『ノマディズム』(2016年2月23日)

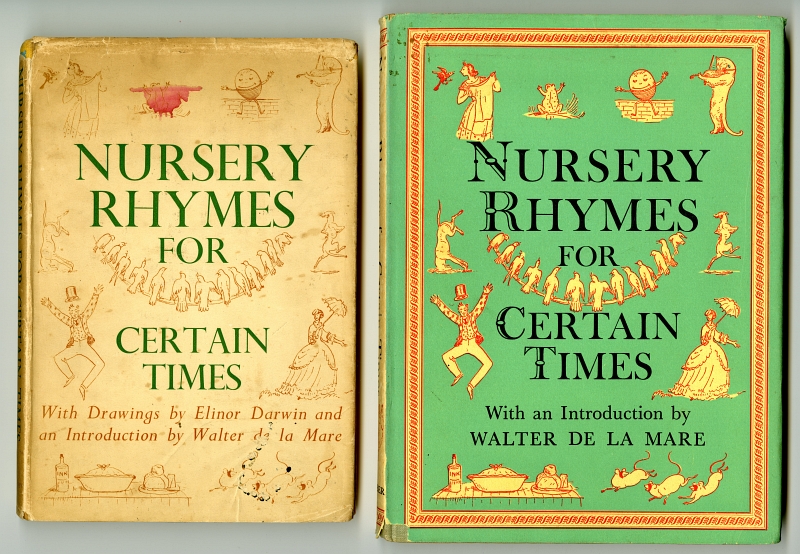

173. 1946年と1956年の『折々のナーサリーライム』(2016年2月18日)

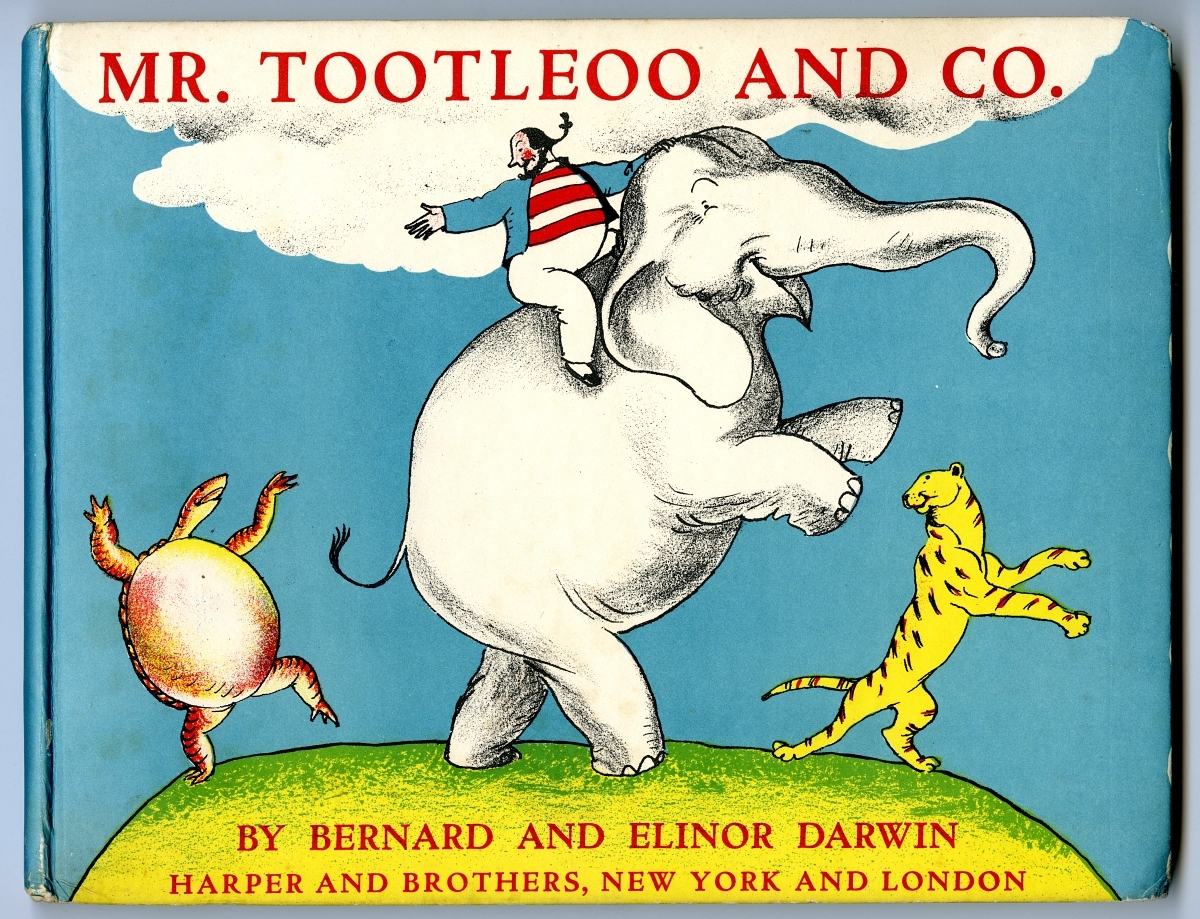

172. 1935年のダーウィン夫妻『トゥトロ氏と仲間たち』(2016年1月24日)

171. 桜島雪景色(2016年1月24日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

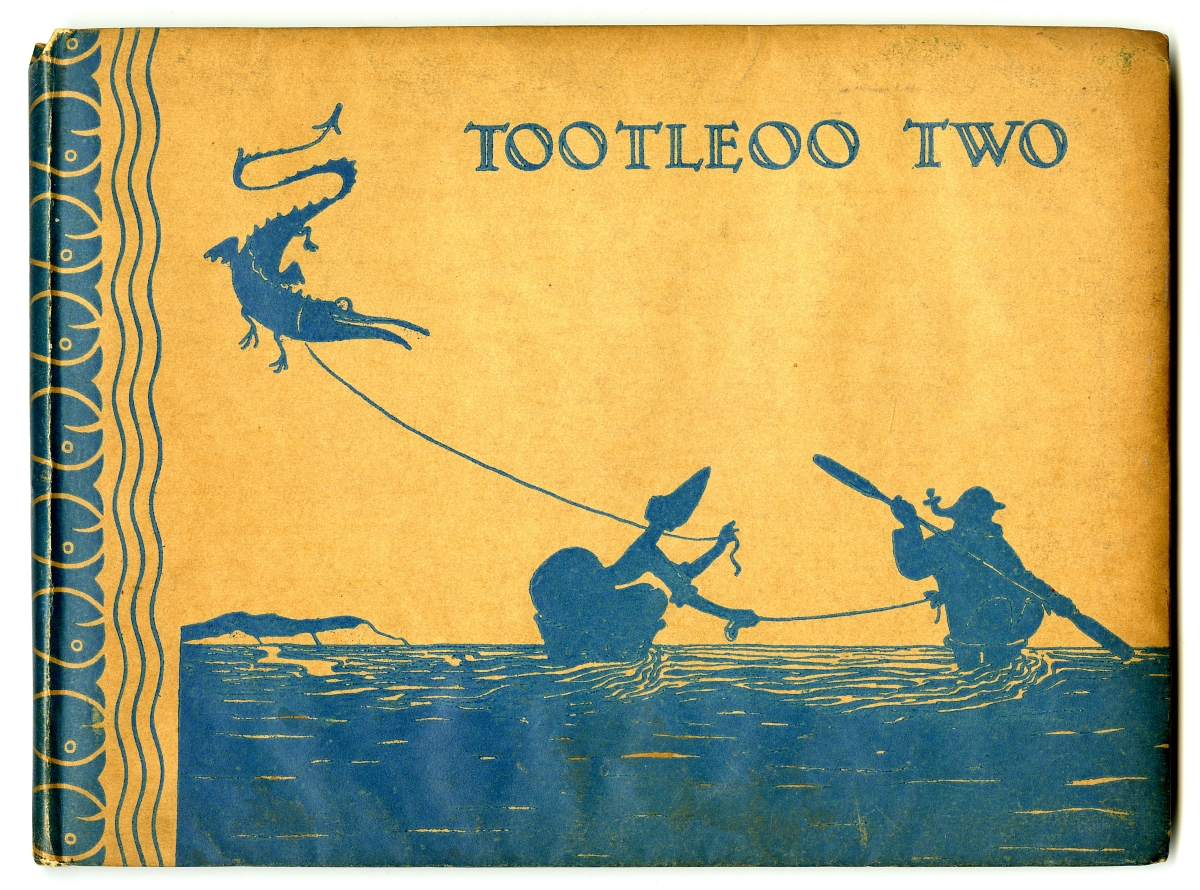

170. 1927年のダーウィン夫妻『トゥトロ・トゥ』(2016年1月18日)

169. 1966年の天沢退二郎『時間錯誤』(2016年1月17日)

168. 1925年のダーウィン夫妻『トゥトロ氏のおはなし』(2016年1月12日)

167. 2016年1月1日の桜島

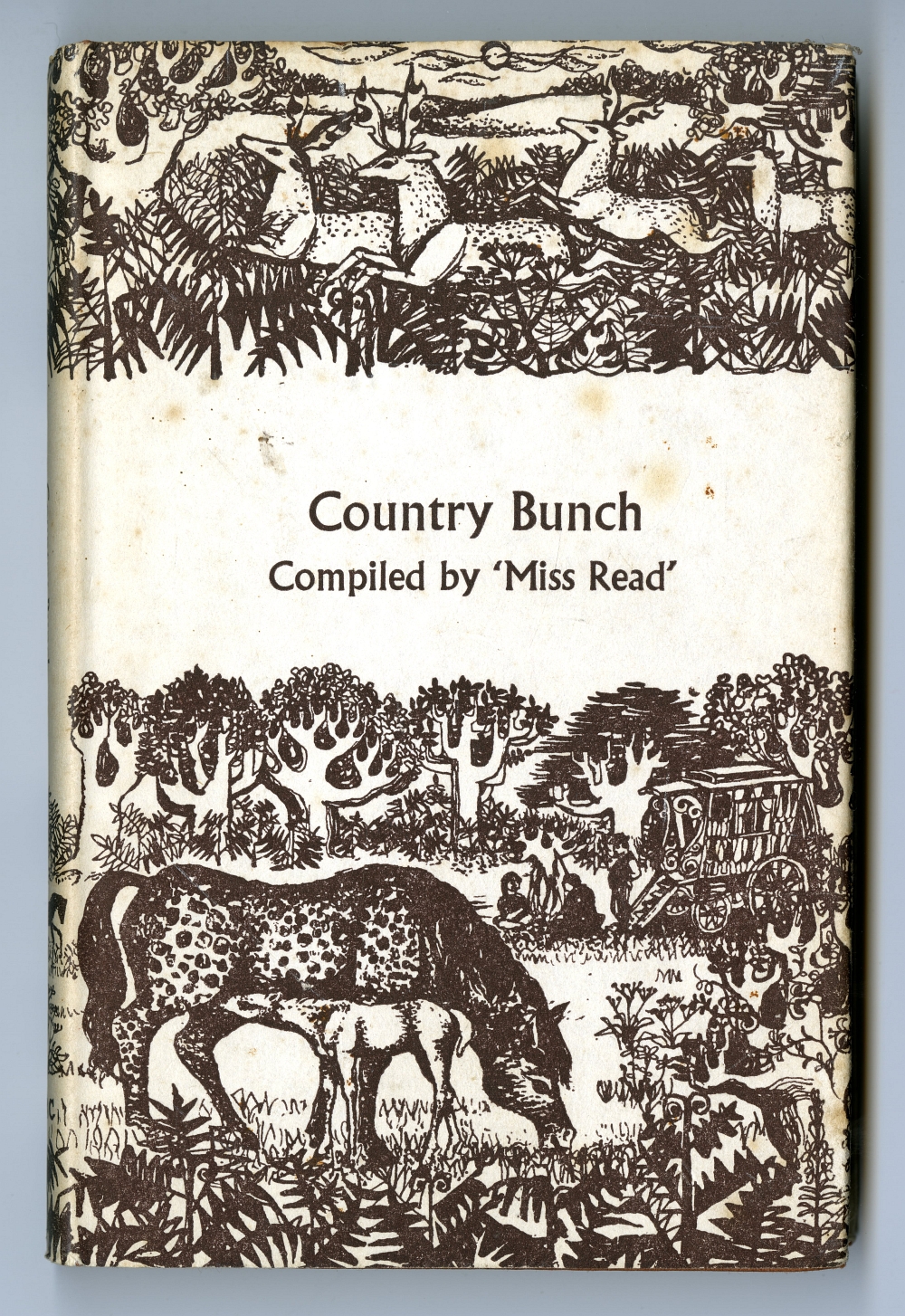

166. 1964年のミス・リード編『カントリー・バンチ』(2015年12月31日)

165. 1924年のジェフリー・ケインズ『サー・トマス・ブラウン書誌』(2015年12月12日)

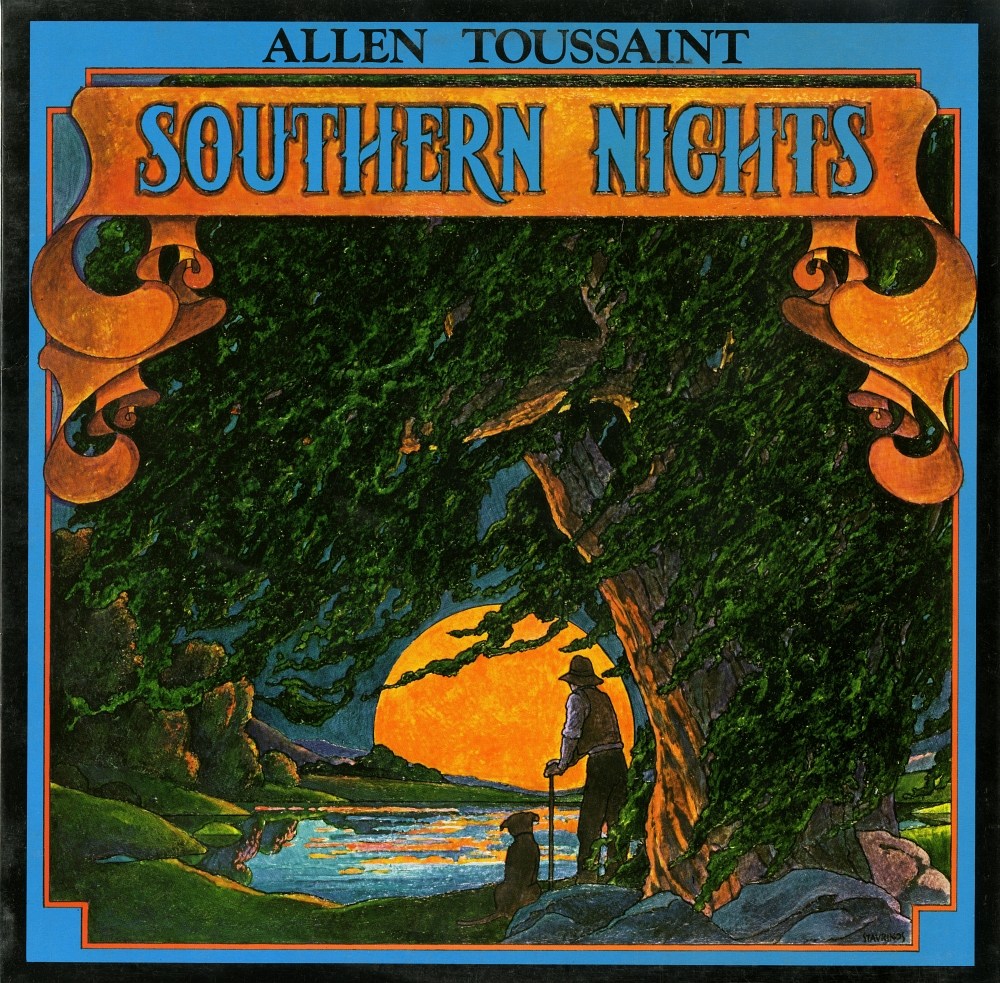

164. 1975年のAllen Toussaint 『Southern Nights』(2015年11月16日)

163. 1968年の松下竜一『豆腐屋の四季』(2015年11月11日)

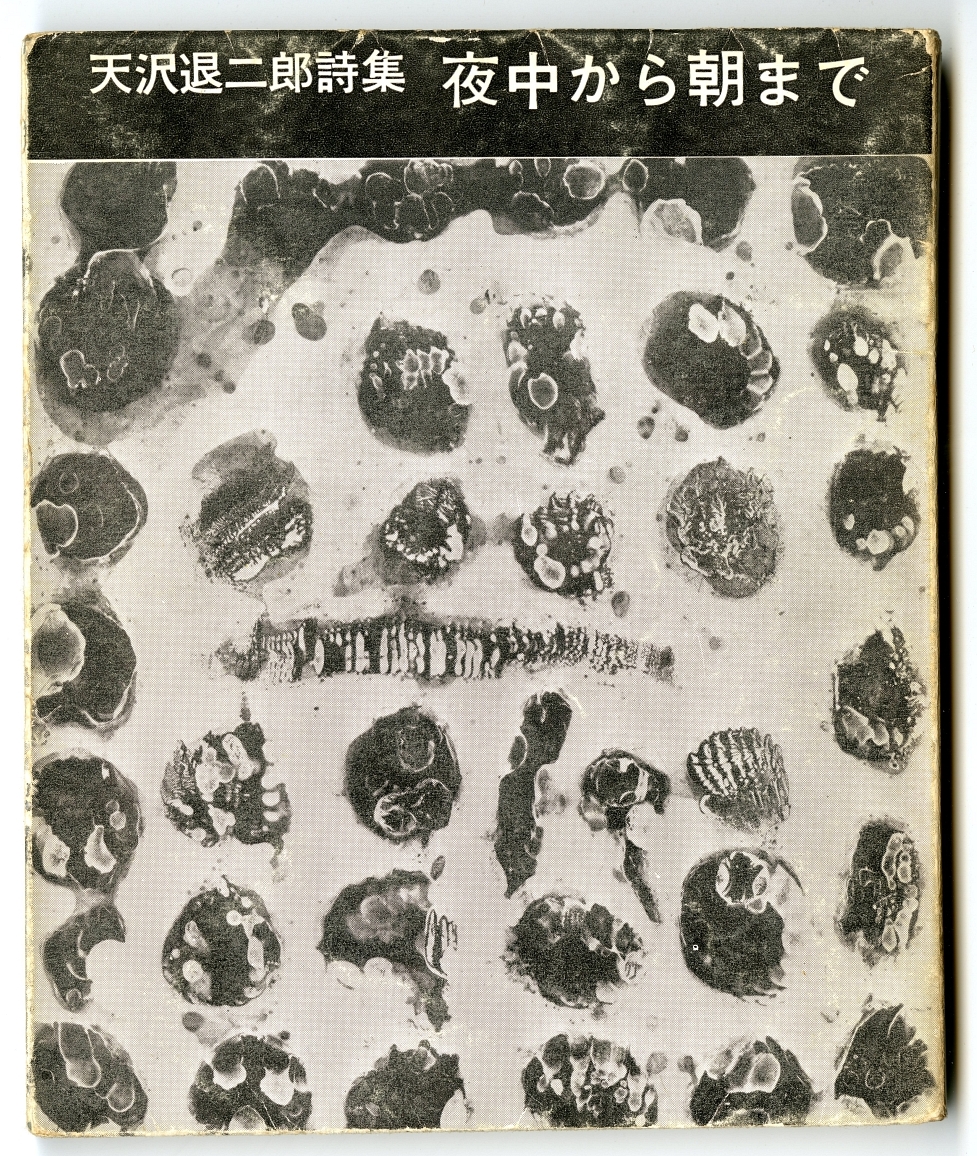

162. 1963年の天沢退二郎詩集『夜中から朝まで』(2015年11月10日)

161. 1984年の品川力『本豪落第横丁』(2015年10月1日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

160. 2015年のユニティー・スペンサー『アーチストになれて運がよかった』(2015年9月30日)

159. 1961年の天沢退二郎詩集『朝の河』(2015年8月30日

158. 1972年の『天澤退二郎詩集』(2015年8月29日)

157. 初夏の七郎すもも(2015年7月24日)

156. 1979年のPeter Gabriel「Here Comes The Flood」(2015年7月23日)

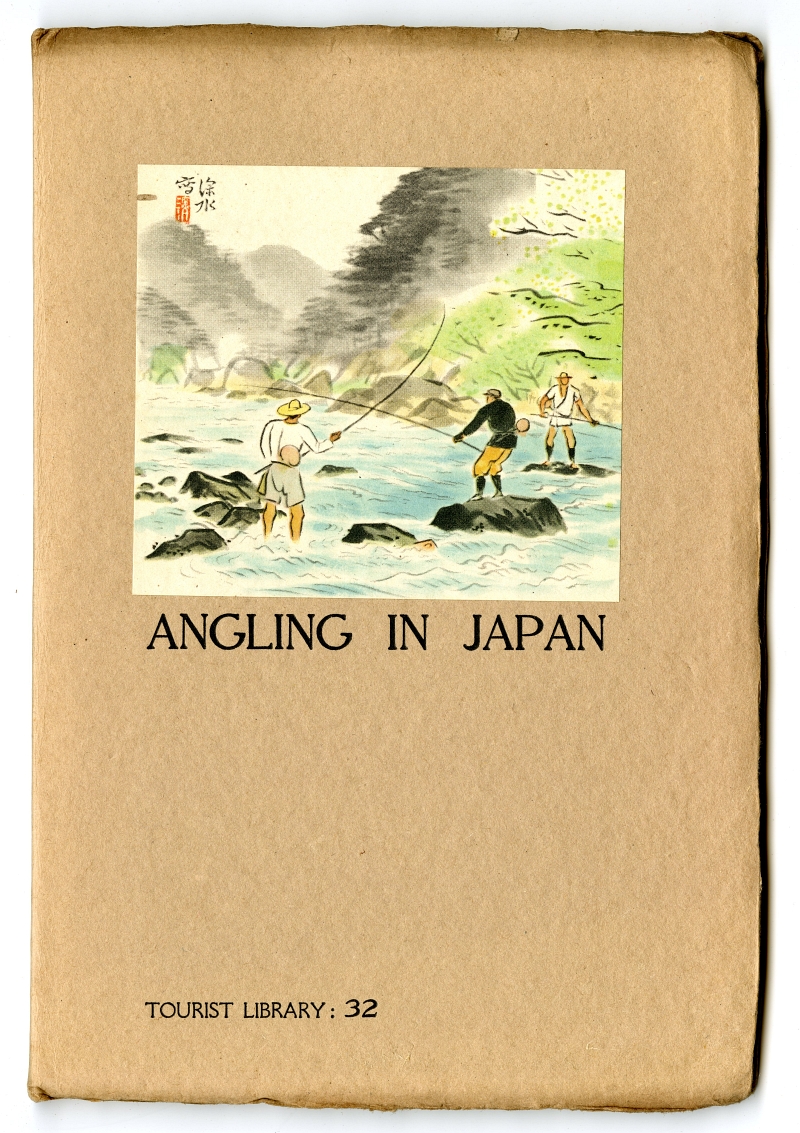

155. 1940年の松崎明治『ANGLING IN JAPAN (日本ノ釣)』(2015年6月18日)

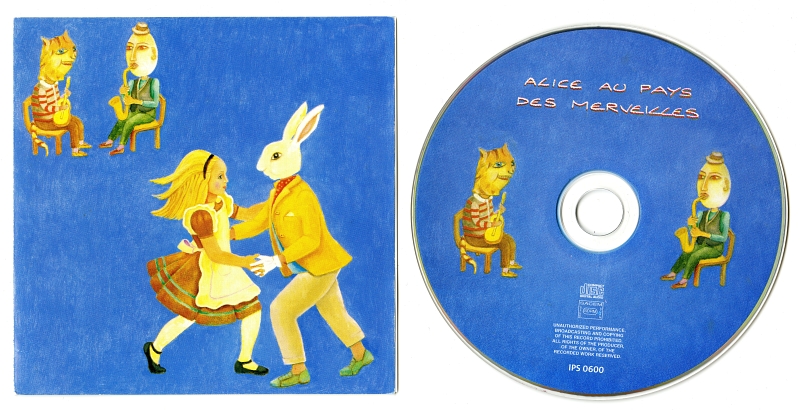

154. 2000年のクリンペライ『不思議の国のアリス』ジャケット(2015年4月25日)

153. 2012年のデヴィッド・アレン『サウンドバイツ 4 ザ レヴェレイション 2012』(2015年3月18日

152. 2012年のダンカン・ヘイニング『トラッドダッズ、ダーティボッパー、そしてフリーフュージョニアーズ』(2015年3月16日

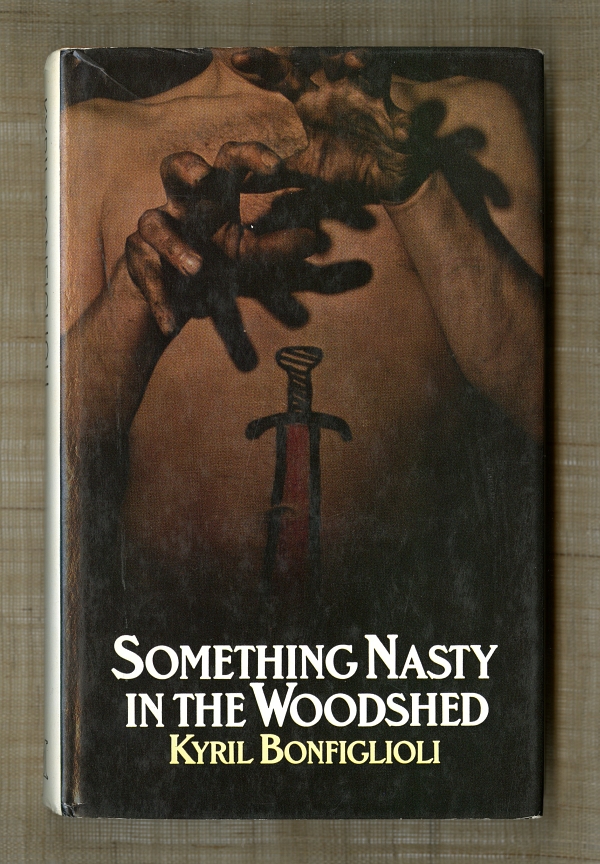

151. 1976年のキリル・ボンフィリオリ『Something Nasty In The Woodshed』(2015年1月29日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

150. 1949年の七高文藝部『啓明』最終刊号(2015年1月18日)

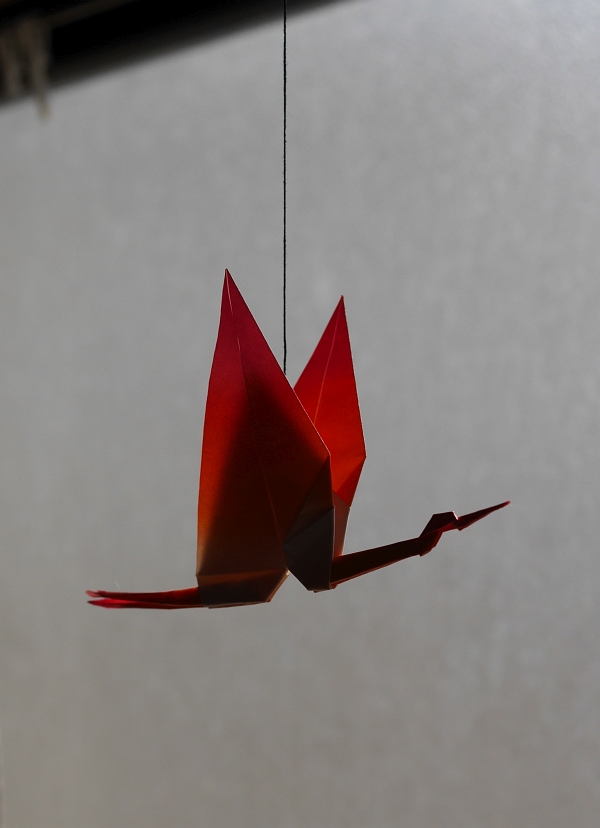

149. 1995年ごろの片岡吾庵堂さん作「翔び鶴」(2015年1月10日)

148. 1937年のダグラス・コッカレル『製本』(2015年1月5日)

147. 2015年1月1日の桜島

146. 1984年のジョージ・オーウェル『1984年』ファクシミリ版(2014年12月30日)

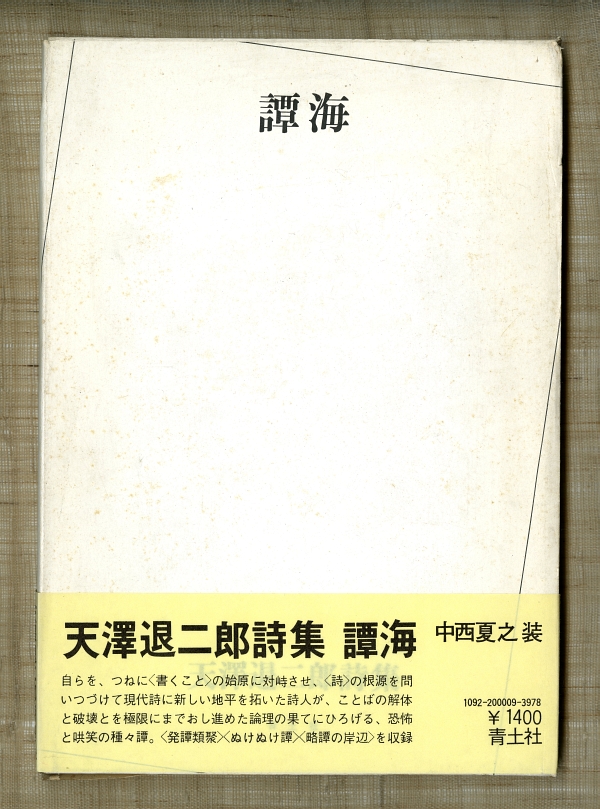

145. 1974年の天澤退二郎詩集『譚海』(2014年12月29日)

144. 2001年の岩田宏『渡り歩き』(2014年12月26日)

143. 1980年の岩元紀彦監修『追悼文集 伯父 岩元禎』(2014年12月1日)

142. 1985年のエドワード・リア回顧展カタログ(2014年10月7日)

141. 1977年の辻邦生『夏の海の色』(2014年8月29日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

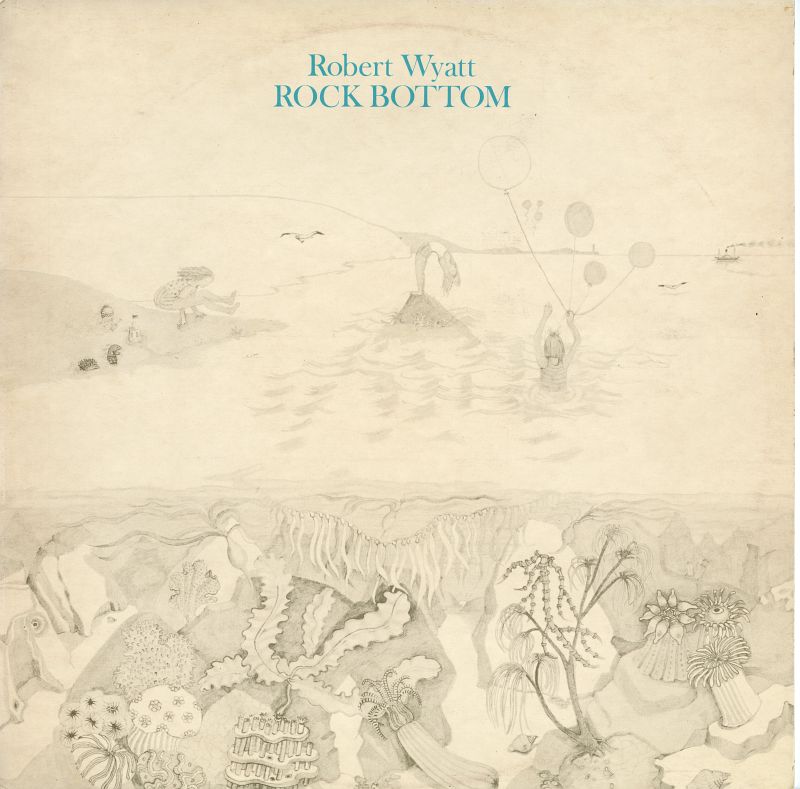

140. 1974年のロバート・ワイアット『ロック・ボトム』(2014年7月26日)

139. 1998年の『河原温 全体と部分 1964-1995』展カタログ(2014年7月16日)

138. 1913年の半仙子『日當山侏儒戯言』(2014年6月30日)

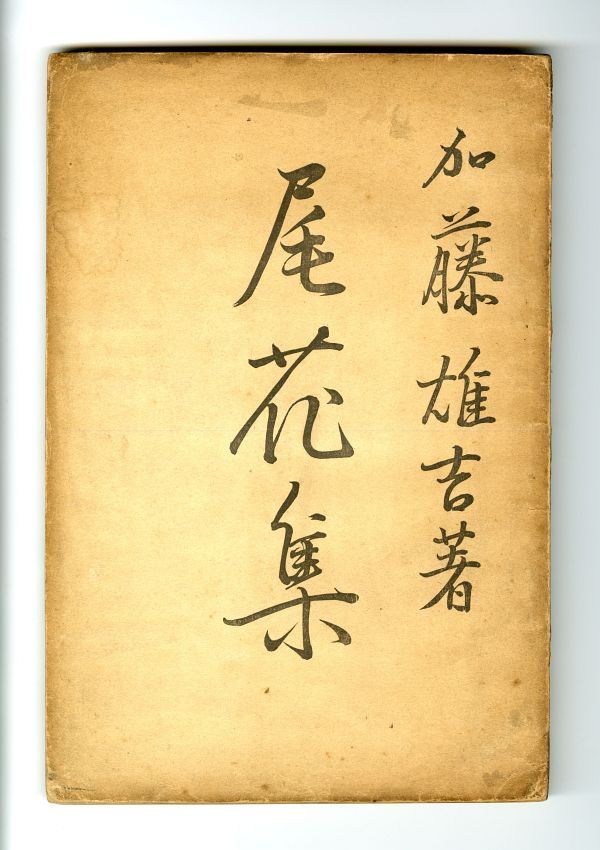

137. 1917年の加藤雄吉『尾花集』(2014年6月27日)

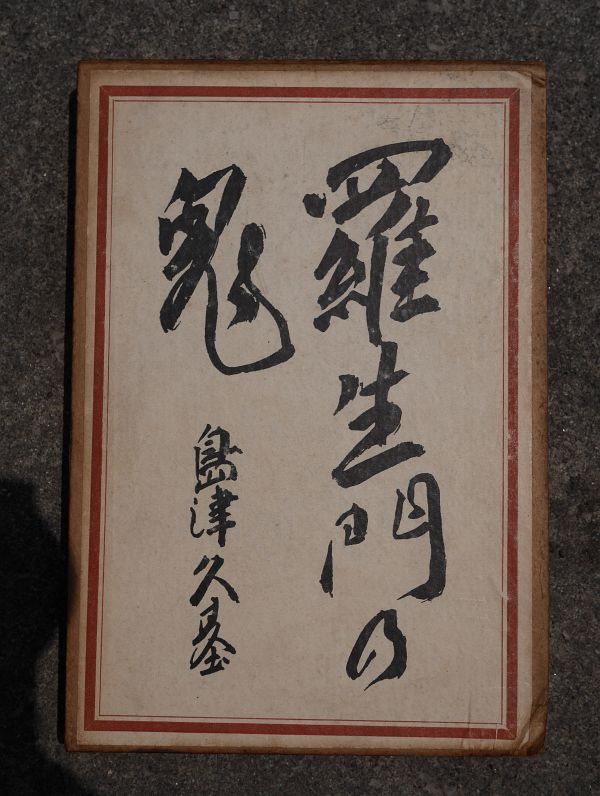

136. 1929年の島津久基『羅生門の鬼』(2014年6月12日)

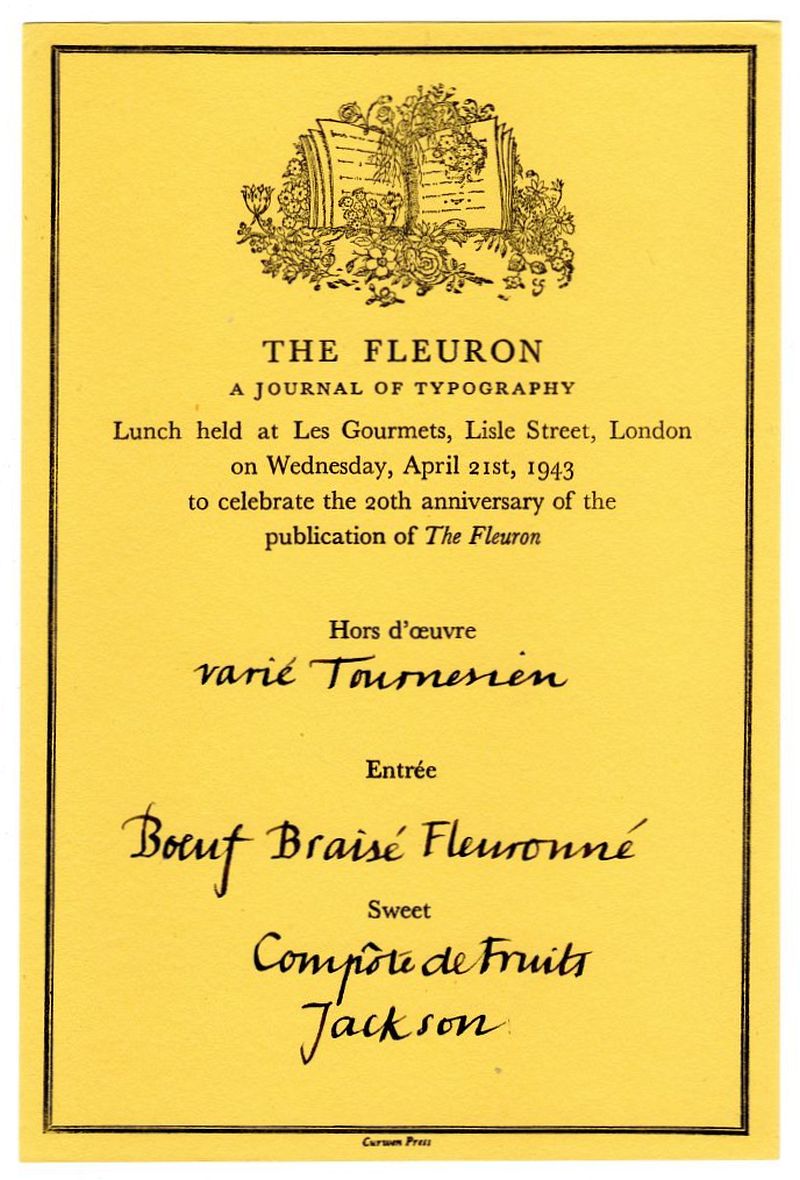

135. 1943年の『FLEURON』誌刊行20周年記念に催された食事会のメニュー(2014年4月25日)

134. 1995年の平田信芳『石の鹿児島』(2014年2月27日)

133. 1983年のリチャード・カーライン回顧展カタログ(2014年2月8日)

132. 1971年のリチャード・カーライン『ポストのなかの絵』第2版(2014年1月26日)

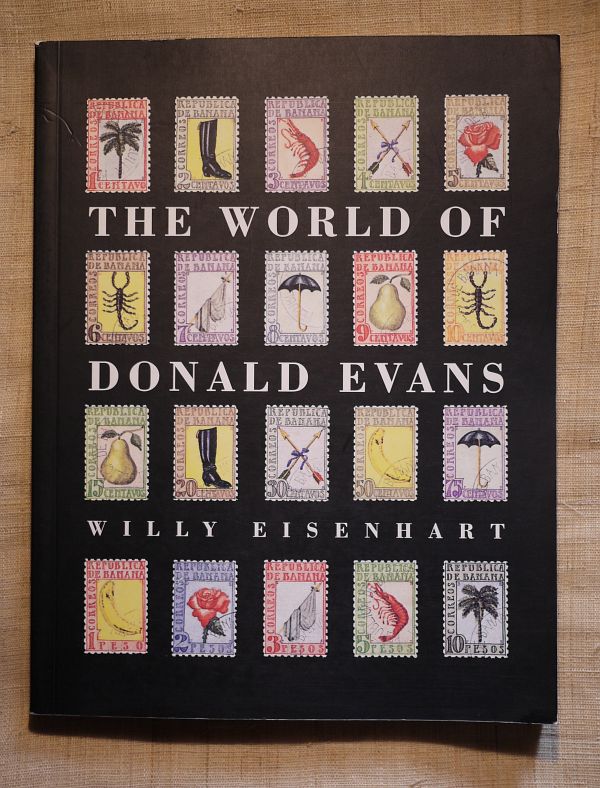

131. 1994年のウィリー・アイゼンハート『ドナルド・エヴァンスの世界』(2014年1月7日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

130. 1978年の雅陶堂ギャラリー「JOSEPH CORNELL展」カタログ(2014年1月5日)

129. 2014年1月1日の日の出(2014年1月1日)

128. 2010年の『クラシック・アルバム・カヴァー』(2013年12月11日)

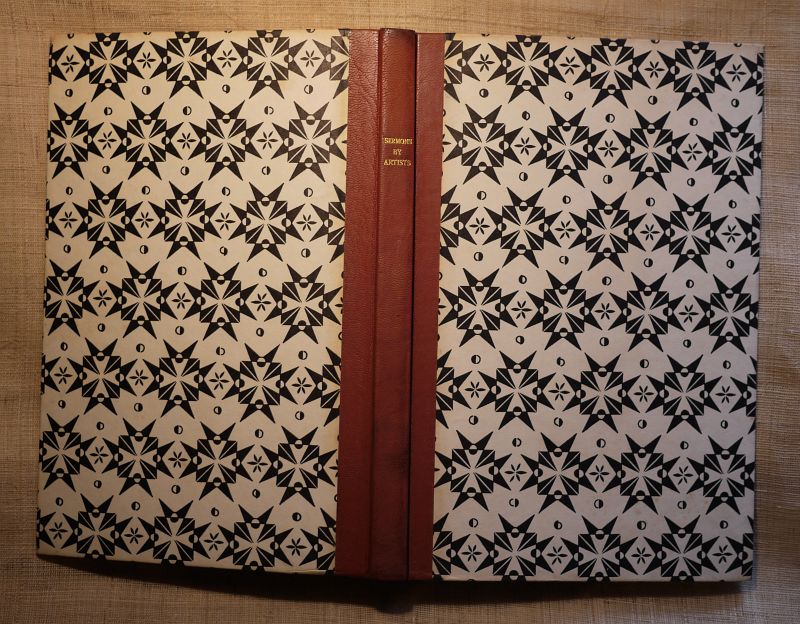

127. 1934年の『藝術家たちによる説教集』(2013年12月1日)

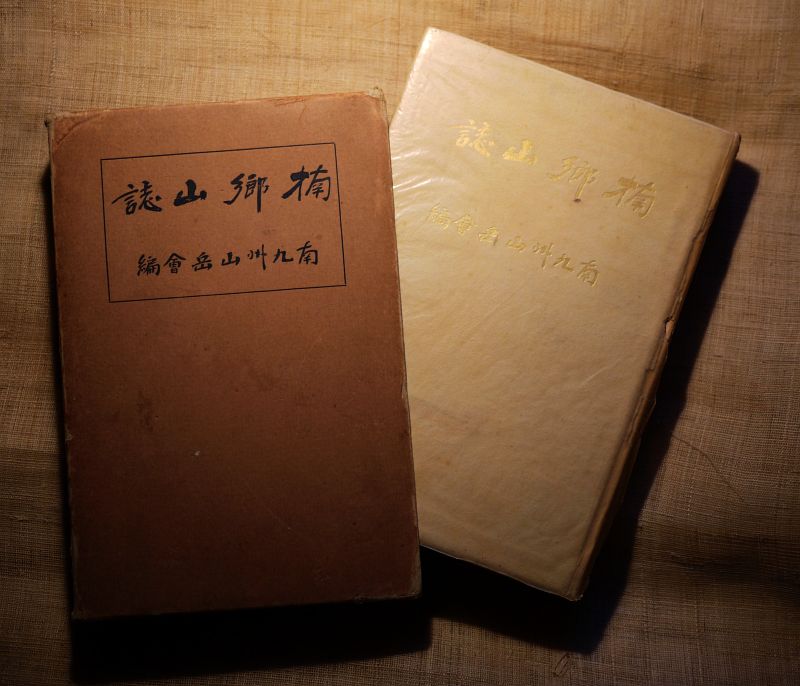

126. 1926年の南九州山岳會編『楠郷山誌』(2013年11月27日)

125. 1924年の第七高等学校造士館旅行部『南溟』創刊号(2013年11月26日)

124. 1974年の講談社文庫版『復興期の精神』(2013年11月17日)

123. 1924年の箱入りの志賀直哉『眞鶴』と木村荘八『猫』(2013年11月9日)

122. 1912年ごろのスレイド美術学校のピクニック集合写真(2013年10月17日)

121. 1929年のアーサー・ウェイリー訳『虫愛づる姫君』(2013年10月8日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

120. 2004年の『妄想フルクサス』(2013年9月30日)

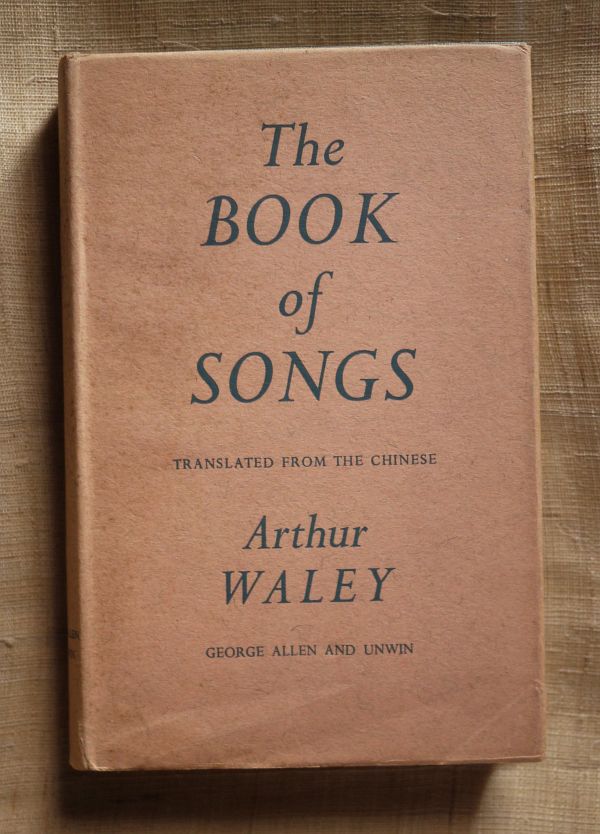

119. 1937年のアーサー・ウェイリー訳『歌の本』(2013年9月22日)

118. 1984年のガイ・ダヴェンポート『「りんごとなし」とその他の短編』(2013年9月12日)

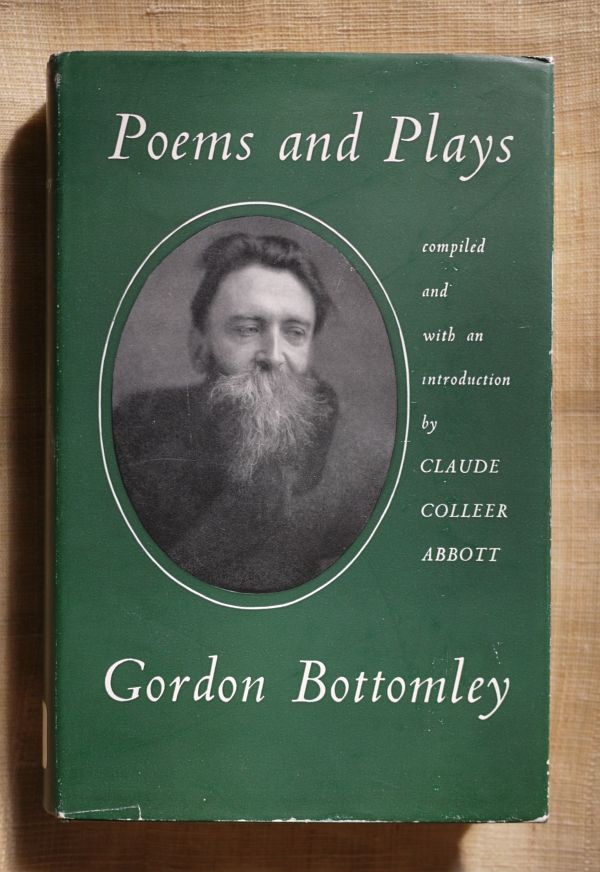

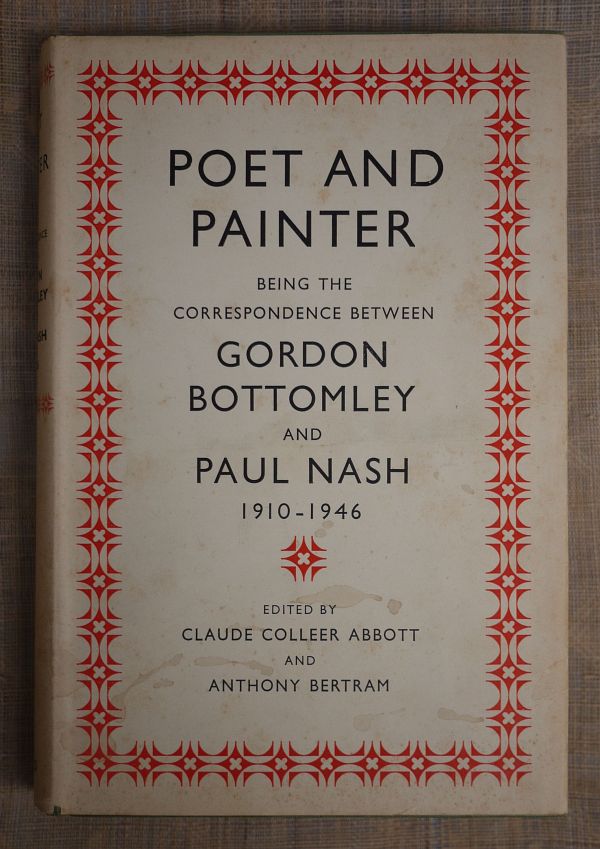

117. 1953年のゴードン・ボトムレイ『詩と劇』(2013年9月10日)

116. 1905年のゴードン・ボトムレイ『夏至の前夜』(2013年9月9日)

115. 1985年の『さようなら、ギャングたち』(2013年7月31日)

114. 1972年の島尾敏雄『東北と奄美の昔ばなし』(2013年7月14日)

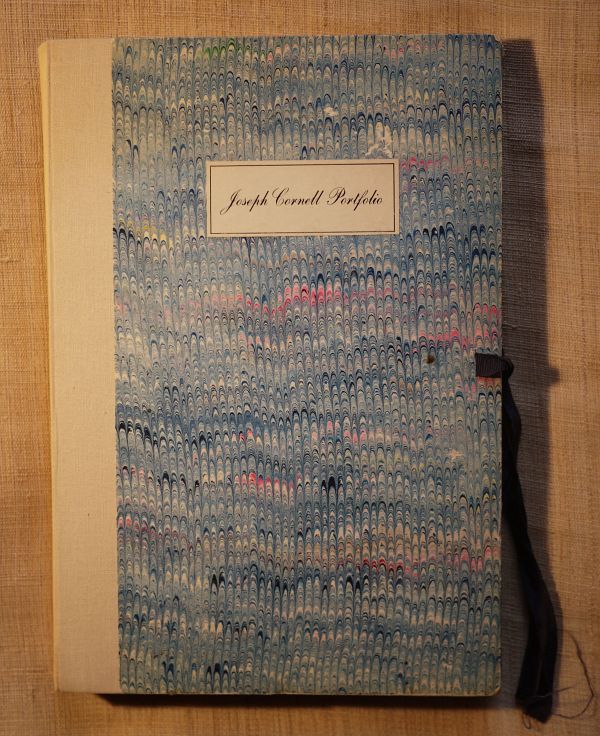

113. 1976年の『ジョセフ・コーネル・ポートフォリオ』(2013年7月4日)

112. 1958年のエリナー・ファージョン『想い出のエドワード・トマス』(2013年6月26日)

111. 1887年のローレンス・オリファント『ファッショナブルな哲学』(2013年6月15日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

110. 1938年の『聖者の物語』(2013年6月12日)

109. 1975年のハットフィールド・アンド・ザ・ノース『ザ・ロッターズ・クラブ』(2013年6月4日)

108. 1982年のアン・テイラー『ローレンス・オリファント 1829-1888』(2013年5月26日)

107. 1971年のドナルド・バーセルミ『ちょっとへんてこな消防車』(2013年5月16日)

106. 1991年のウィリアム・ギブスン&ブルース・スターリング『ディファレンス・エンジン』(2013年5月10日)

105. 1992年の『五代友厚・寺島宗則・森有礼』(2013年5月8日)

104. 1957年の木山捷平『耳學問』(2013年4月28日)

103. 1924年のエドワード・ゴードン・クレイグ『木版画と覚書』(2013年4月23日)

102. 1957年のエドワード・ゴードン・クレイグ『わが生涯の物語へのインデックス』(2013年4月17日)

101. 1900年ごろのホフマン『英語版もじゃもじゃペーター』(2013年4月8日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

100. 1959年の『グウェン・ラヴェラの木版画』(2013年3月26日)

99. 1977年の『レイノルズ・ストーン木版画集』(2013年3月24日)

98. 1981年の『九百人のお祖母さん』(2013年3月23日)

97. 1938年の『風車小屋だより』(2013年3月19日)

96. 1935年の『薩藩の文化』(2013年3月13日)

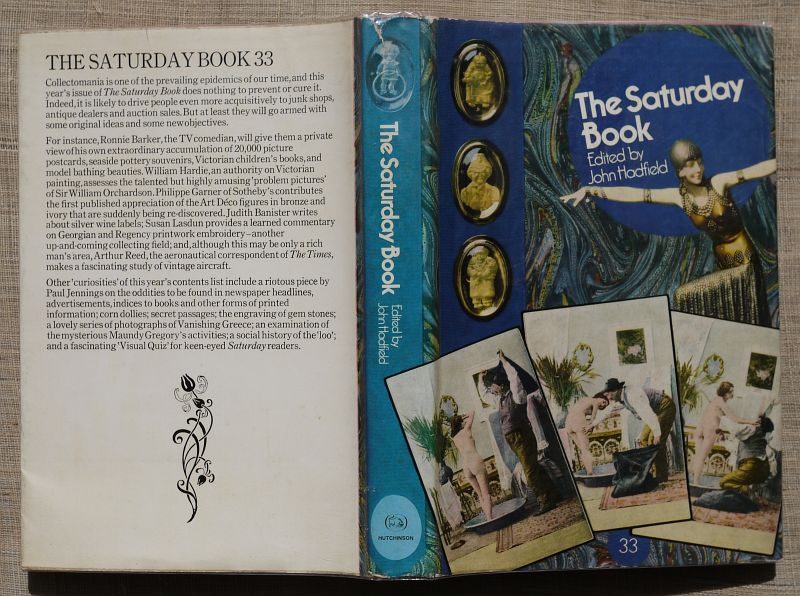

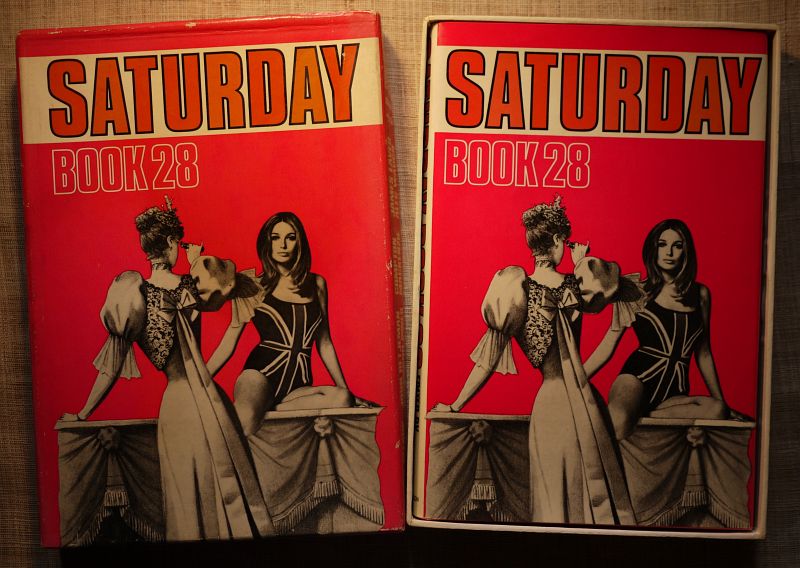

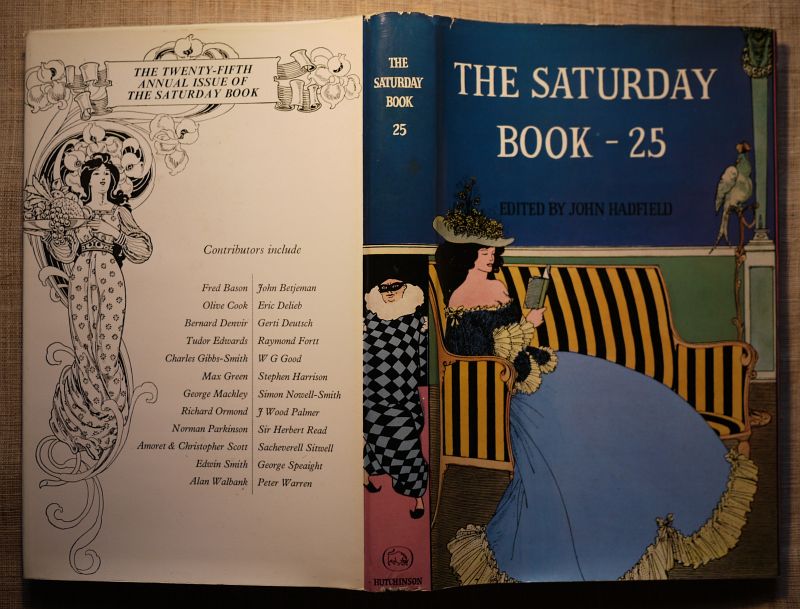

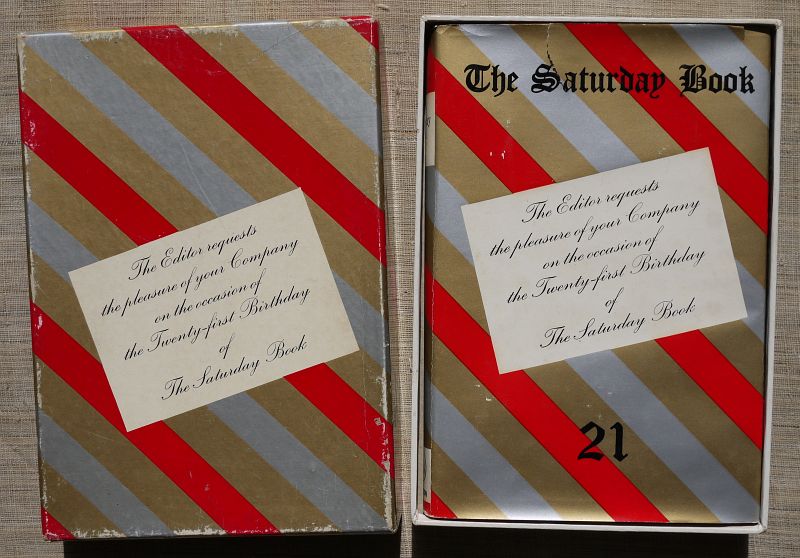

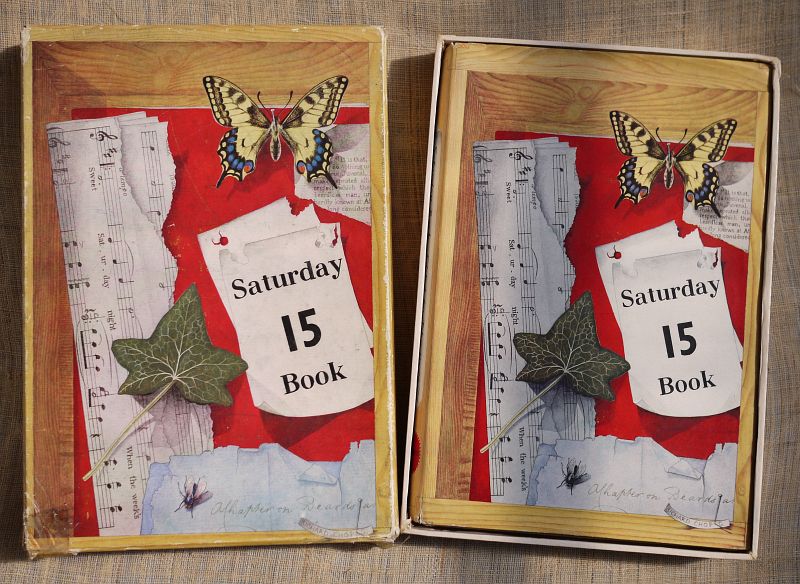

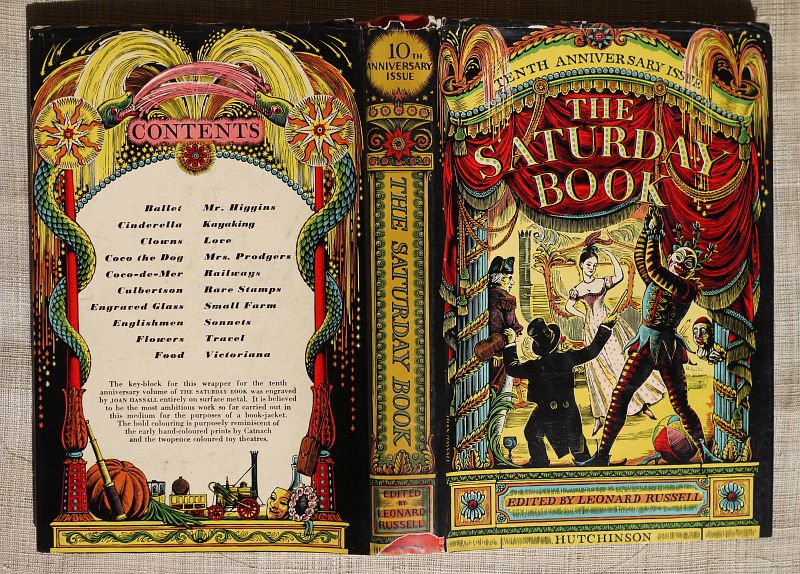

95. 1981年の『土曜日の本・傑作選』(2013年3月12日)

94. 1975年の『土曜日の本』(2013年3月11日)

93. 1973年の『土曜日の本』(2013年3月10日)

92. 1972年の『土曜日の本』(2013年3月9日)

91. 1971年の『土曜日の本』(2013年3月8日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

90. 1970年の『土曜日の本』(2013年3月7日)

89. 1969年の『土曜日の本』(2013年3月6日)

88. 1968年の『土曜日の本』(2013年3月5日)

87. 1967年の『土曜日の本』(2013年3月4日)

86. 1966年の『土曜日の本』(2013年3月3日)

85. 1965年の『土曜日の本』(2013年3月2日)

84. 1988年のケヴィン・エアーズのライブ(2013年3月1日)

83. 1964年の『土曜日の本』(2013年2月28日)

82. 1963年の『土曜日の本』(2013年2月27日)

81. 1962年の『土曜日の本』(2013年2月26日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

80. 1961年の『土曜日の本』(2013年2月25日)

79. 1960年の『土曜日の本』(2013年2月24日)

78. 1959年の『土曜日の本』(2013年2月23日)

77. 1958年の『土曜日の本』(2013年2月22日)

76. 1957年の『土曜日の本』(2013年2月21日)

75. 1956年の『土曜日の本』(2013年2月20日)

74. 1955年のオリーヴ・クックとエドウィン・スミス『コレクターズ・アイテム』(2013年2月19日)

73. 1955年の『土曜日の本』(2013年2月18日)

72. 1954年の『土曜日の本』(2013年2月17日)

71. 1953年の『土曜日の本』(2013年2月16日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

70. 1952年の『土曜日の本』(2013年2月15日)

69. 1951年の『土曜日の本』(2013年2月14日)

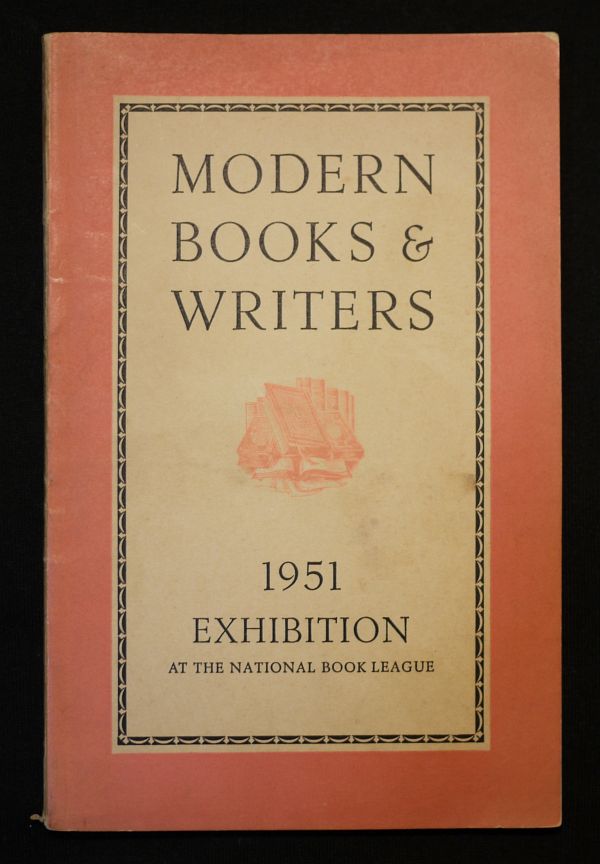

68. 1951年の『現代の本と作家』(2013年2月13日)

67. 1950年の『土曜日の本』(2013年2月12日)

66. 1949年の『土曜日の本』(2013年2月11日)

65. 1948年の『土曜日の本』(2013年2月10日)

64. 1947年の『土曜日の本』(2013年2月9日)

63. 1946年の『土曜日の本』(2013年2月8日)

62. 1945年の『土曜日の本』(2013年2月7日)

61. 1944年の『土曜日の本』(2013年2月6日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

60. 1943年の『土曜日の本』(2013年2月5日)

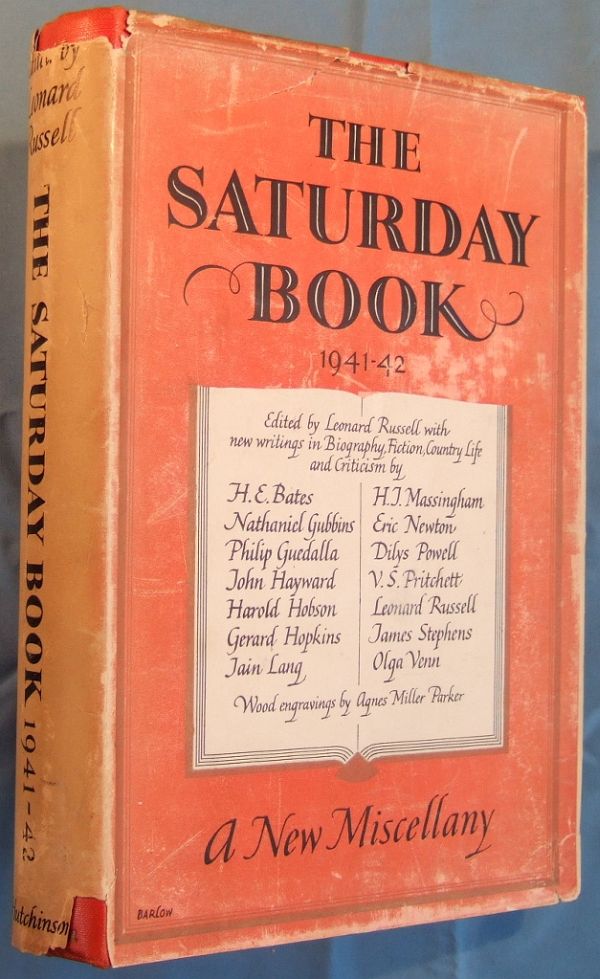

59. 1942年の『土曜日の本』(2013年2月4日)

58. 1936年の『パロディ・パーティー』(2013年2月3日)

57. 1941年の『土曜日の本』(2013年2月2日)

56. 1953年ごろの『スティーヴンス=ネルソン社の紙見本帖』(2013年1月31日)

55. 1945年の岸田日出刀『建築學者 伊東忠太』(2013年1月29日)

54. 1912年のチャールズ・T・ジャコビの『本と印刷についての覚書』(2013年1月27日)

53. 1903年の岡倉覚三『東洋の理想』(2013年1月26日)

52. 1895年のウィリアム・モリス『世界のかなたの森』(2013年1月25日)

51. 1969年ごろの『モノタイプ社印刷活字見本帖』(2013年1月23日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

50. 1958年の小沼丹『黒いハンカチ』(2013年1月22日)

49. 1902年のゴードン・ボトムレイ『夜さけぶもの 一幕劇』(2013年1月21日)

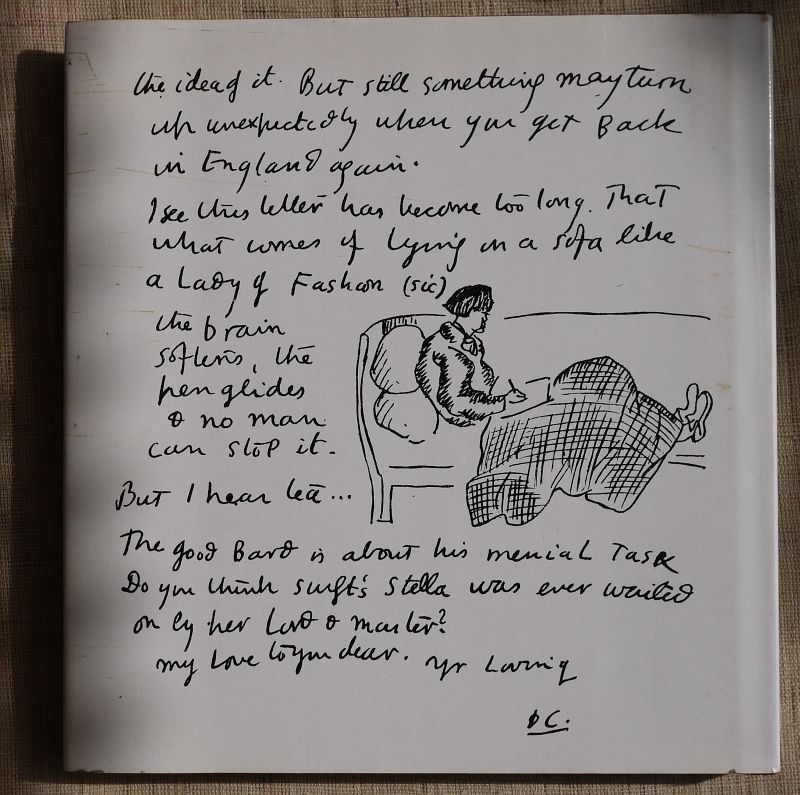

48. 1955年の『詩人と画家 ゴードン・ボトムレイとポール・ナッシュの往復書簡』(2013年1月20日)

47. 1945年のトム・ジェントルマン『ブラエ農場』(2013年1月19日)

46. 1957年の岩波書店版『漱石全集 書簡集一~五』(2013年1月18日)

45. 1980年のノエル・キャリントン『キャリントン 絵・素描・装飾』(2013年1月17日)

44. 1970年の『キャリントン 手紙と日記抜粋』(2013年1月16日)

43. 1892年のマードック,バートン,小川『アヤメさん』(2013年1月15日)

42. 1910年のポンティング『この世の楽園・日本』(2013年1月14日)

41. 1987年のデヴィッド・マッキッタリック『カーウェン・パターン紙の新見本帖』(2013年1月13日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

40. 1969年の『岩下壮一 一巻選集』(2013年1月12日)

39. 1860年のモクソン版『アルフレッド・テニスン詩集』(2013年1月11日)

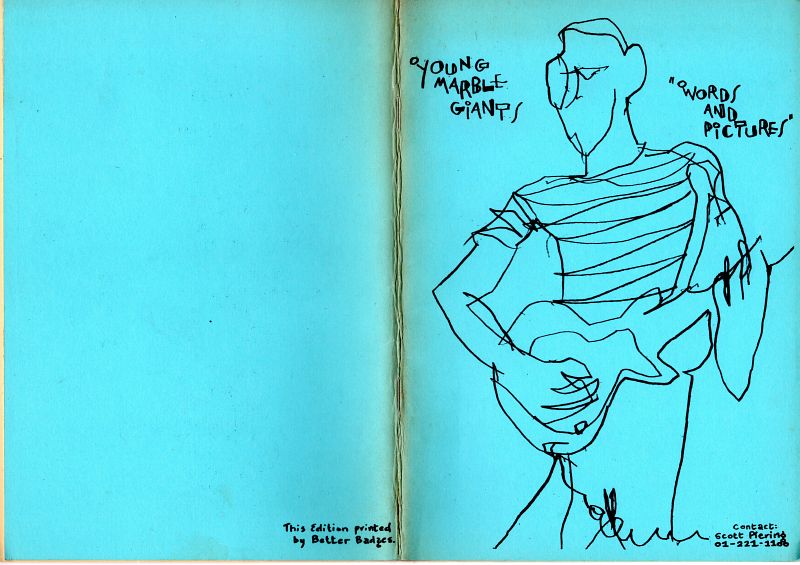

38. 1980年のヤング・マーブル・ジャイアンツ『言葉と絵』(2013年1月10日)

37. 1927年の『七高さん』(2013年1月9日)

36. 1936年のグウェン・ラヴェラ『逃亡』(2013年1月8日)

35. 1899年のメアリ・フェノロサ『巣立ち』(2013年1月7日)

34. 1906年のメアリ・フェノロサ『龍の画家』(2013年1月6日)

33. 1961年のジュニア鹿児島編『ニコニコ郷土史』(2013年1月5日)

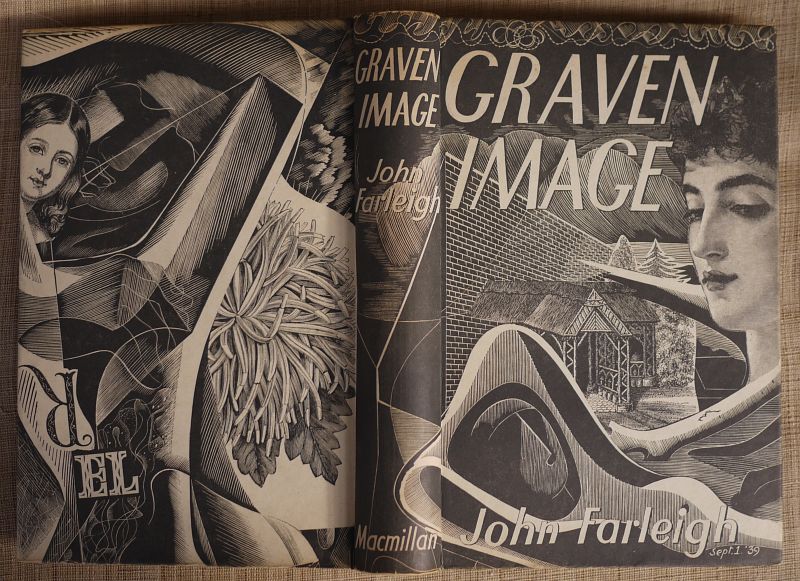

32. 1940年のジョン・ファーリー『刻まれたイメージ』(2013年1月4日)

31. 1939年と1946年の『トワエモワ』(2013年1月3日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

30. 1963年の『シルヴィア・ビーチ 1887-1962』(2013年1月2日)

29. 謹賀新年(2013年1月1日)

28. 1984年のカトラー文・ベンジ絵『ニワトリになったハーバートくん』(2012年12月31日)

27. 1970年のアーサー・ウェイリー『Madly Singing in the Mountains』(2012年12月30日)

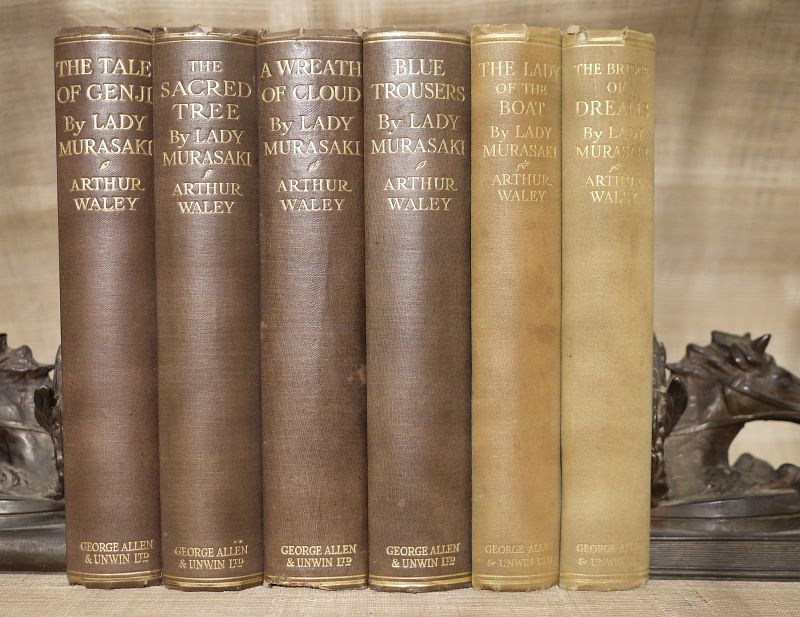

26. 1925年のウェイリー訳『源氏物語』(2012年12月29日)

25. 1931年のウィリアム・ローゼンスタイン『人と思い出』(2012年12月28日)

24. 1949年の梅花艸堂主人『夢』(2012年12月27日)

23. 1947年の加藤一雄『無名の南畫家』(2012年12月26日)

22. 1963年の岩本堅一『素白随筆』(2012年12月25日)

21. 1978年のブライアン・イーノ&ピーター・シュミット『オブリーク・ストラテジーズ』(2012年11月2日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

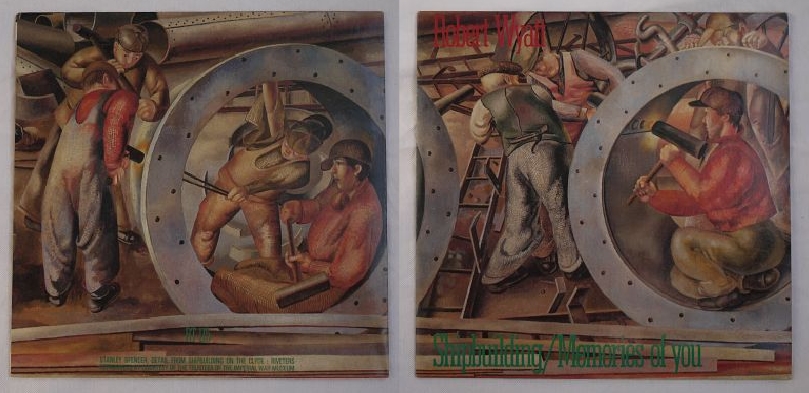

20. 1982年のロバート・ワイアット『シップビルディング』(2012年10月30日)

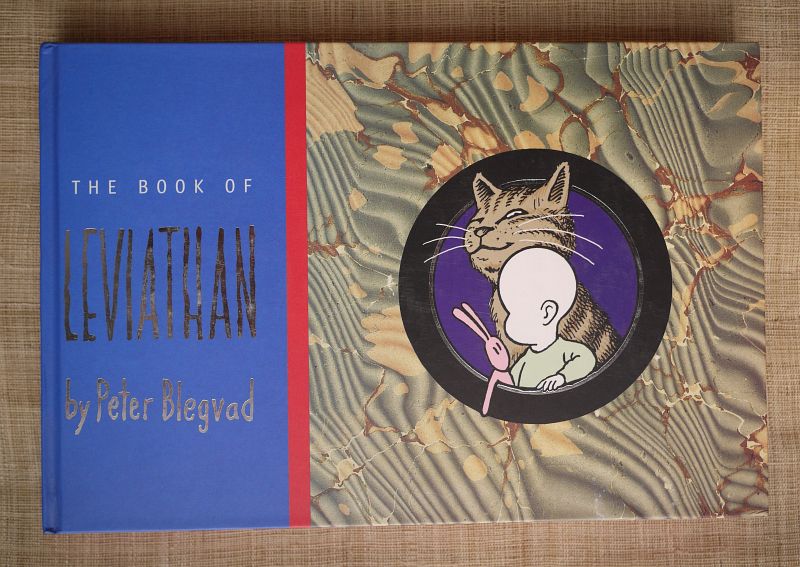

19. 2000年のピーター・ブレグヴァド『リヴァイアサンの書』(2012年10月29日)

18. 1910年のジェームズ・マードック『日本史・第一巻』(2012年10月27日)

17. 1903年のジェームズ・マードック『日本史』(2012年10月26日)

16. 1861年のエドモンド・エヴァンス『THE ART ALBUM』(2012年10月24日)

15. 1898年のカーライル『衣装哲学』(2012年10月23日)

14. 1861年のジョン・ジャクソン『木版論』(2012年10月22日)

13. 1937年のフランシス・ブレット・ヤング『ある村の肖像』(2012年10月21日)

12. 1974年の坂上弘『枇杷の季節』(2012年10月20日)

11. 1952年のグウェン・ラヴェラ『Period Piece』(2012年10月19日)

10. 1919年の『ルパート・ブルック詩集』(2012年10月16日)

09. 1942年の松崎明治『釣技百科』(2012年10月14日)

08. 1966年のキース・ロバーツ『パヴァーヌ』(2012年10月11日)

07. 1983年の島尾ミホ『海嘯』(2012年10月11日)

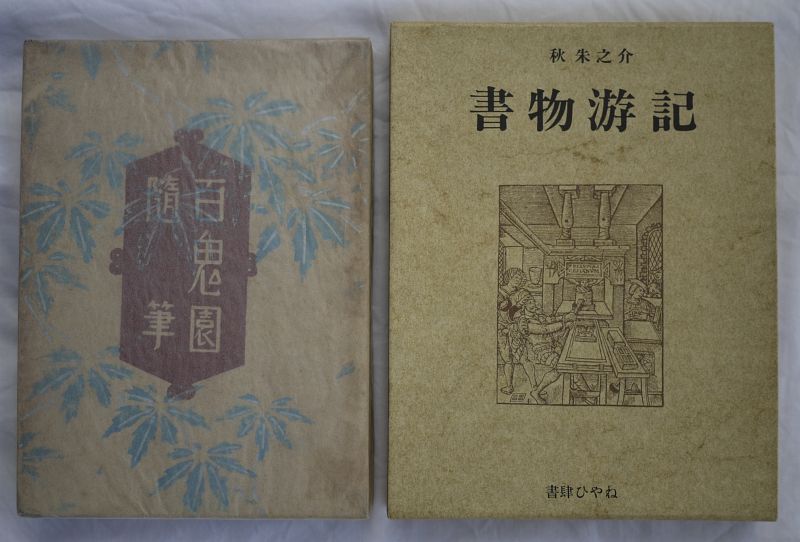

06. 1933年の内田百間『百鬼園随筆』 (2012年10月11日)

05. 1964年のケヴィン・エアーズ最初の詩集(2012年10月10日)

04. 1936年の「国際シュルレアリスト広報」第4号(2012年10月9日)

03. 1921年のクロード・ローヴァット・フレイザー(2012年10月8日)

02. 1899年と1904年の『黄金時代』(2012年9月26日)

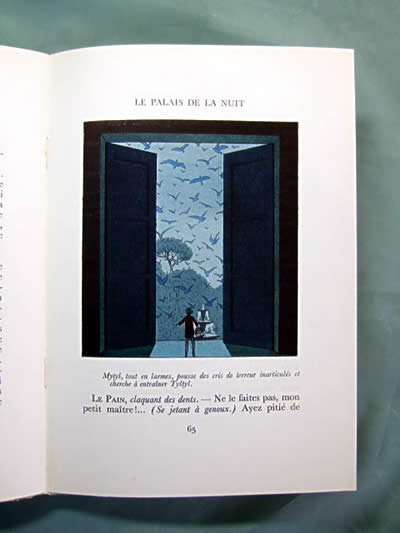

01. 1945年の『青い鳥』(2012年9月22日)

![ROUGH TRADE SHOPS COUNTER CULTURE [2002]](image23aa/2003RoughTradeCounterCulture2002_001aa.jpg)