●my favorite things 426-430

my favorite things 426(2024年8月26日)から430(2024年11月30日)までの分です。 【最新ページへ戻る】

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

426. 1971年の『映画芸術』6月号(2024年8月27日)

427. 2021年の『島の日々をめぐる本』(2024年9月26日)

428. もうすぐさよなら、あづさ書店西駅店(2024年10月9日)

429. 高千穂峰から見た桜島(2024年11月8日)

430. 1974年の谷川俊太郎詩集(2024年11月30日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

430. 1974年の谷川俊太郎詩集(2024年11月30日)

谷川俊太郎(1931年12月15日~2024年11月13日)の訃報で、まず思ったのは、1930年生まれの私の父と同世代の人だったのだなということです。

その世代で、大学に進まず、職業「詩人」でありつづけた、違った生き方の選択肢があることを示した人でもありました。

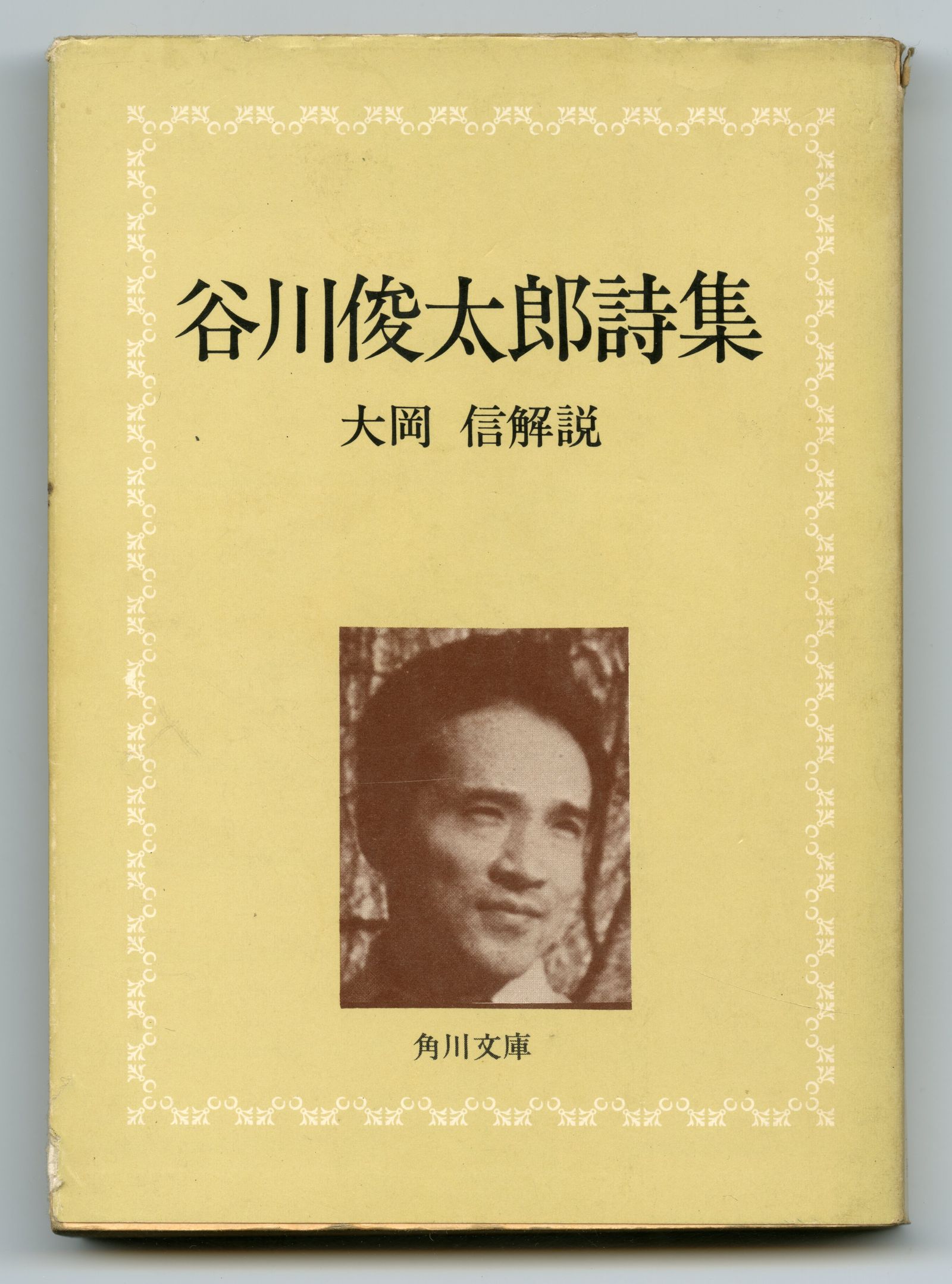

本棚の奥から、角川文庫の『谷川俊太郎詩集』を引っ張り出しました。

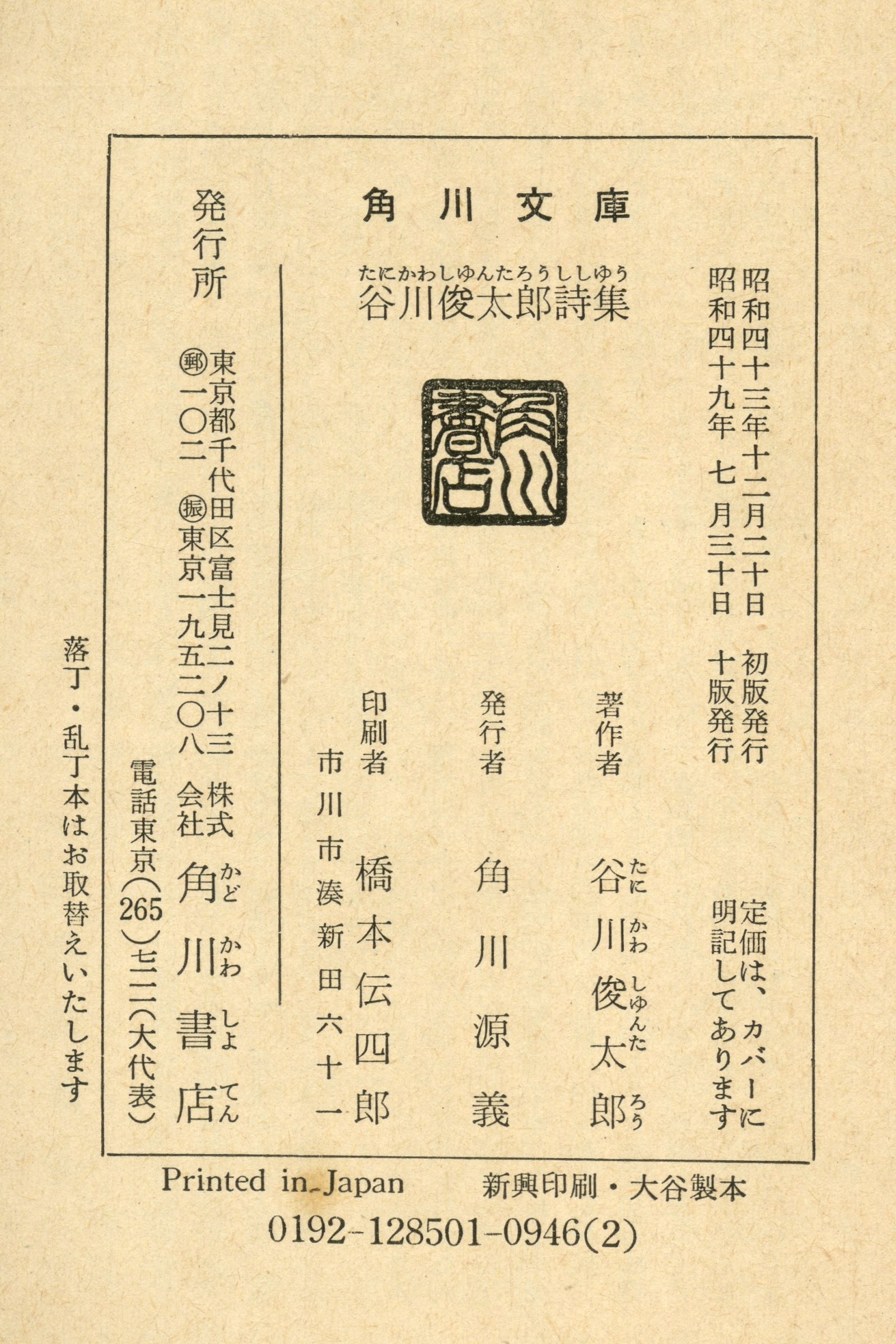

初版は1968年12月20日発行です。元版は、1965年の思潮社版。

手もとにある文庫本は、1974年7月30日発行の第10版。

中学生のときに買い求めた記憶があります。

生まれて初めて購入した現代詩の詩集でした。

高校生になると、谷川俊太郎から離れていき、思潮社の現代詩文庫を発見すると、最初に『岩成達也詩集』と『鷲津繁雄詩集』に走りました。

難解なものに魅かれてしまったわけです。

50年ぶりに角川文庫の『谷川俊太郎詩集』を読みかえしました。

10代から30代にかけて書かれた詩に、若々しさを感じました。

まぶしいくらいです。

久しぶりに読んで、1962年の『21』のテキストは、高橋源一郎の『さようなら、ギャングたち』(1982年)のなかに紛れ込んでいても分からないのではないかと思ったりしました。

後に続くものへの文体の影響力をひしひしと感じました。

『谷川俊太郎詩集』奥付

この詩集以前に、谷川俊太郎のことばを、歌を通して聴いていました。

『鉄腕アトム』で、谷川俊太郎と知らずに「空をこえて ラララ 星のかなた」を毎週聴いていました。

大英帝国の拡張主義と結びついているトラッド曲に「Over the Hills and Far Away」というのがあります。

1960年代の日本と、意外と近い時代性の現れた歌詞だったかとも思います。

大学生のとき、「月曜日 笑ってる げらげらげらげら笑ってる お月さまは気が変だ お月さまは 気が変だ」と口ずさんだら、同級生は「なんだその歌は?」と『月火水木金土日のうた』(作詞:谷川俊太郎、作曲:服部公一)のことを知りませんでした。

みんながみんな、知っている歌ではなかったようです。

確か、家にあった童謡をあつめたレコードに収録されていて、覚えていたのでした。

うちは物持ちのいい家ではあるのですが、その童謡レコードやら漫画本はいつの間にかなくなってていました。

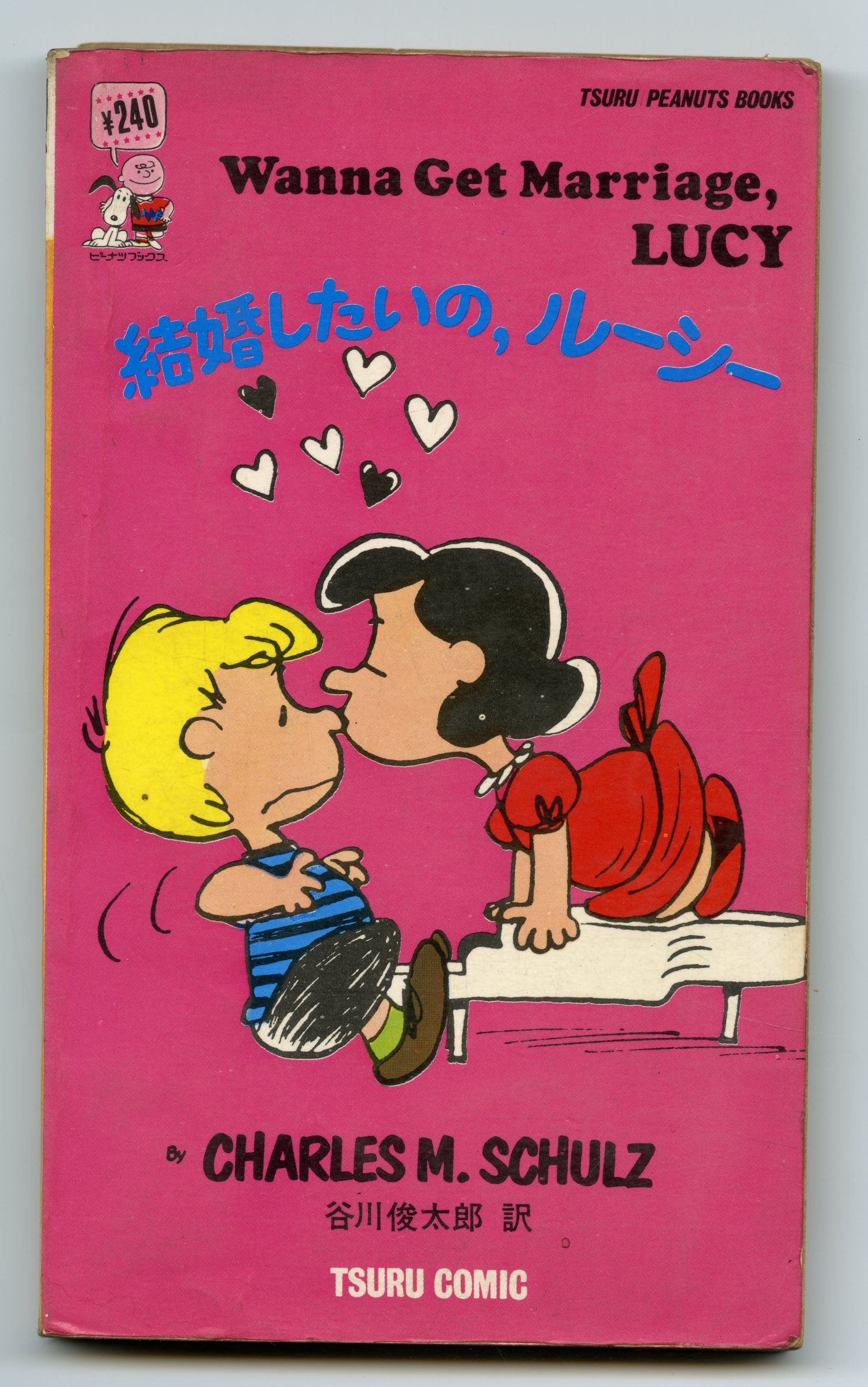

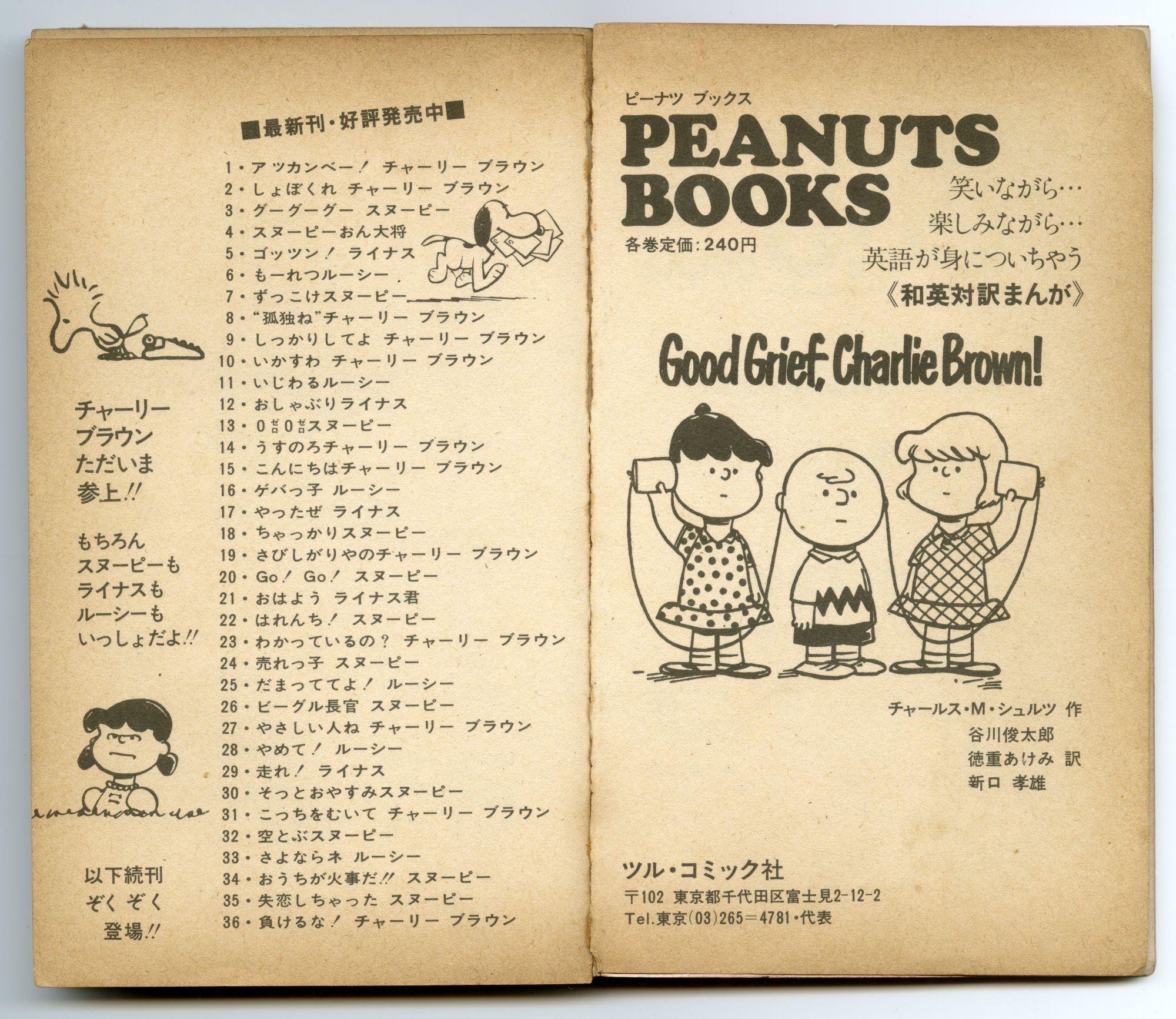

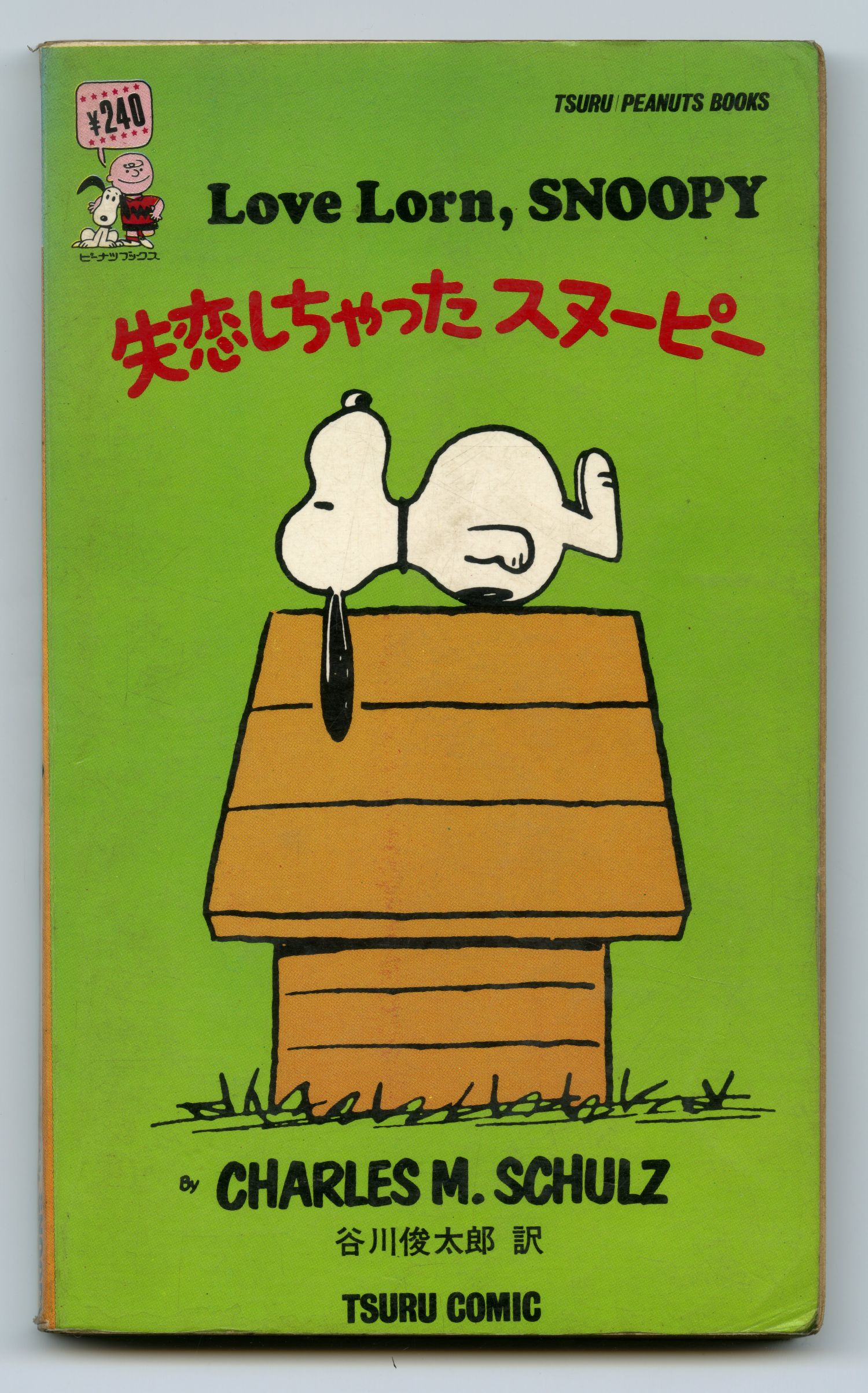

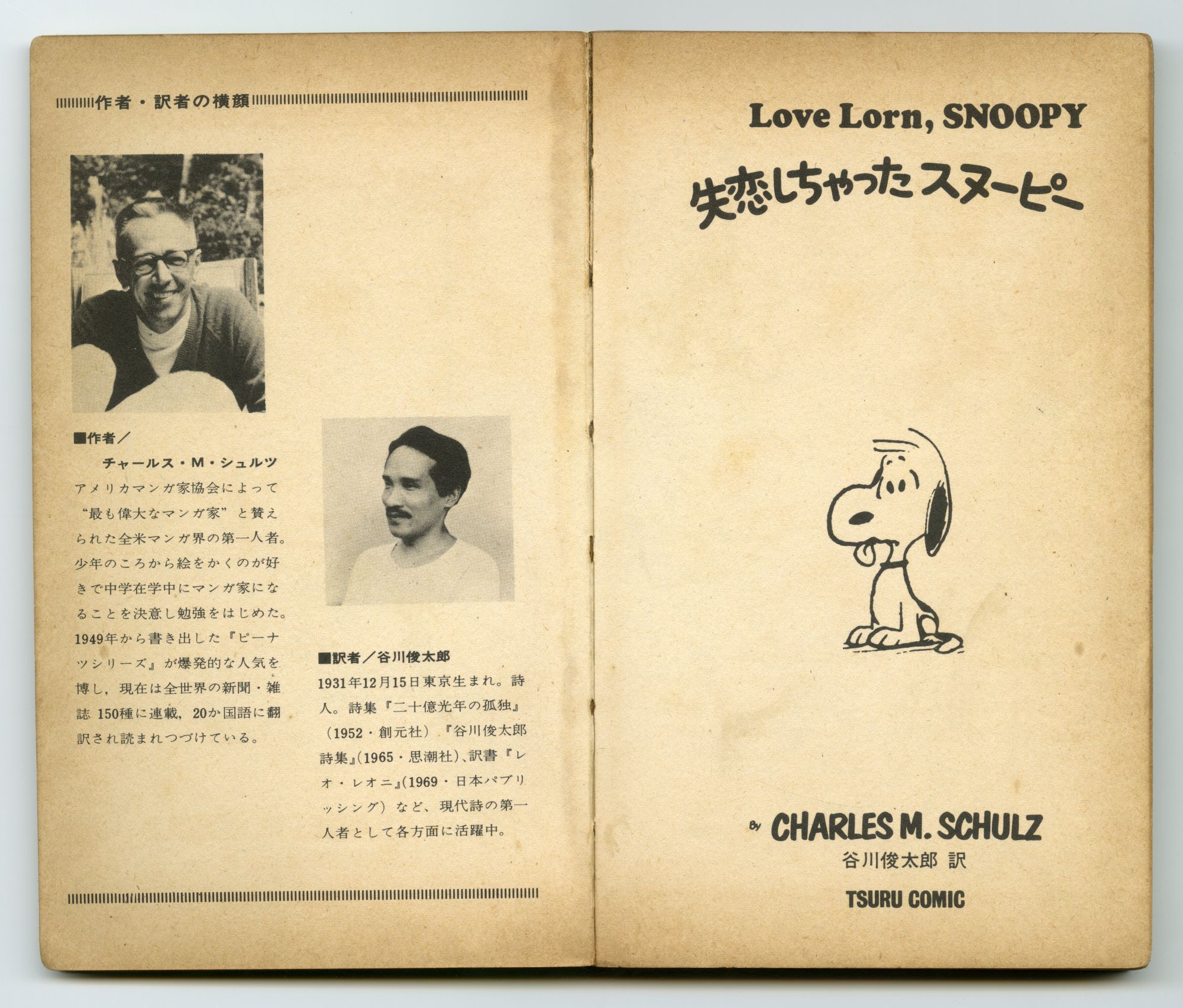

谷川俊太郎という名前を初めて意識したのは、ツル・コミック社のピーナツ・ブックスです。

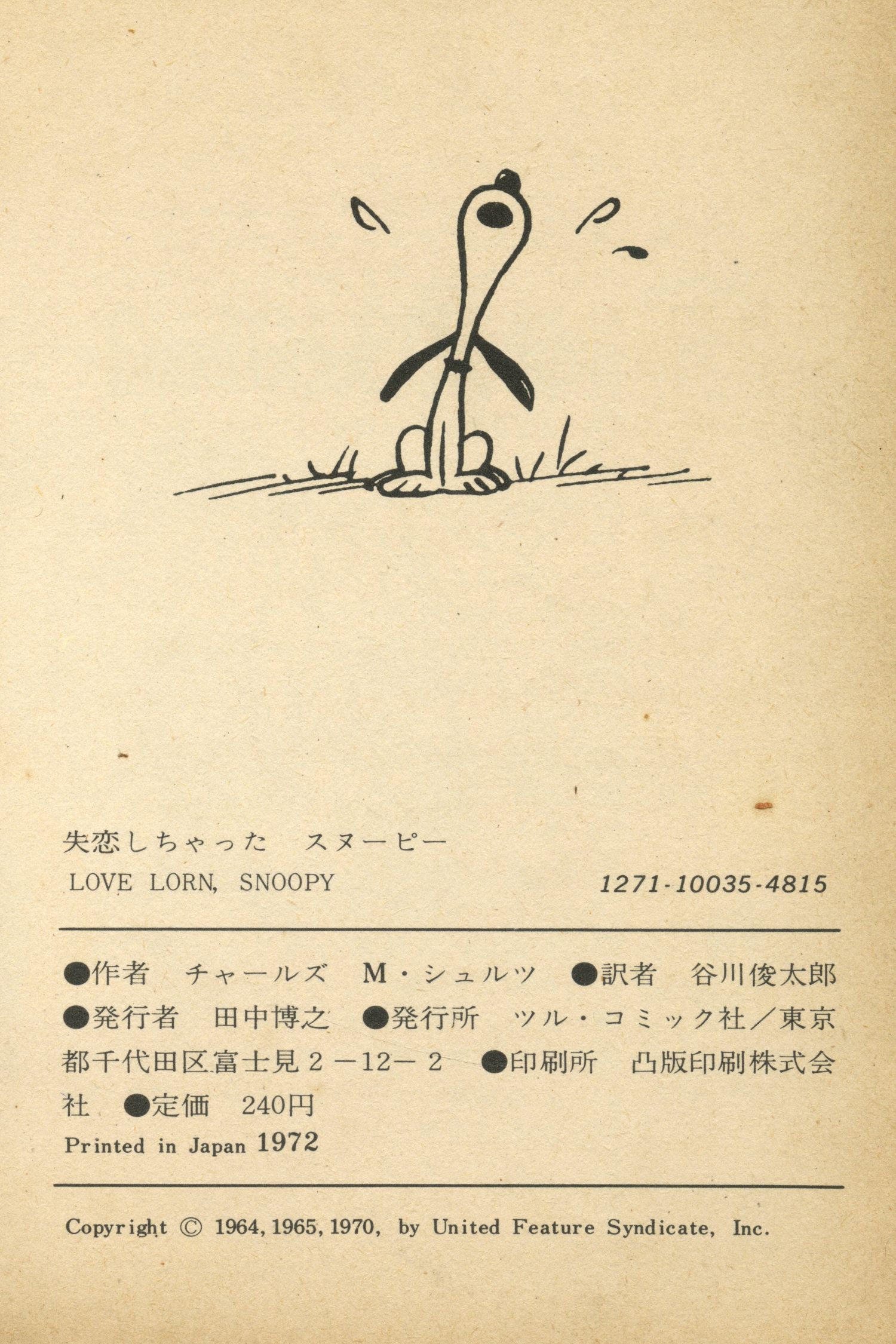

20冊ほど持っていたのですが、探してみると、残っていたのは、『結婚したいの、ルーシー』(1972年)と『失恋しちゃったスヌーピー』(1972年)の2冊だけでした。

あまり親しくない同級生からも貸してくれと頼まれた、ひっぱりだこのシリーズでした。

『結婚したいのルーシー』(1972年)

このポートレートが個人的な谷川俊太郎のイメージです。

「訳者/谷川俊太郎」の影響力は大きいです。

「タメイキ(Sigh)」や「やれやれ(Good Grief)」が、人生の基本指針になりました。

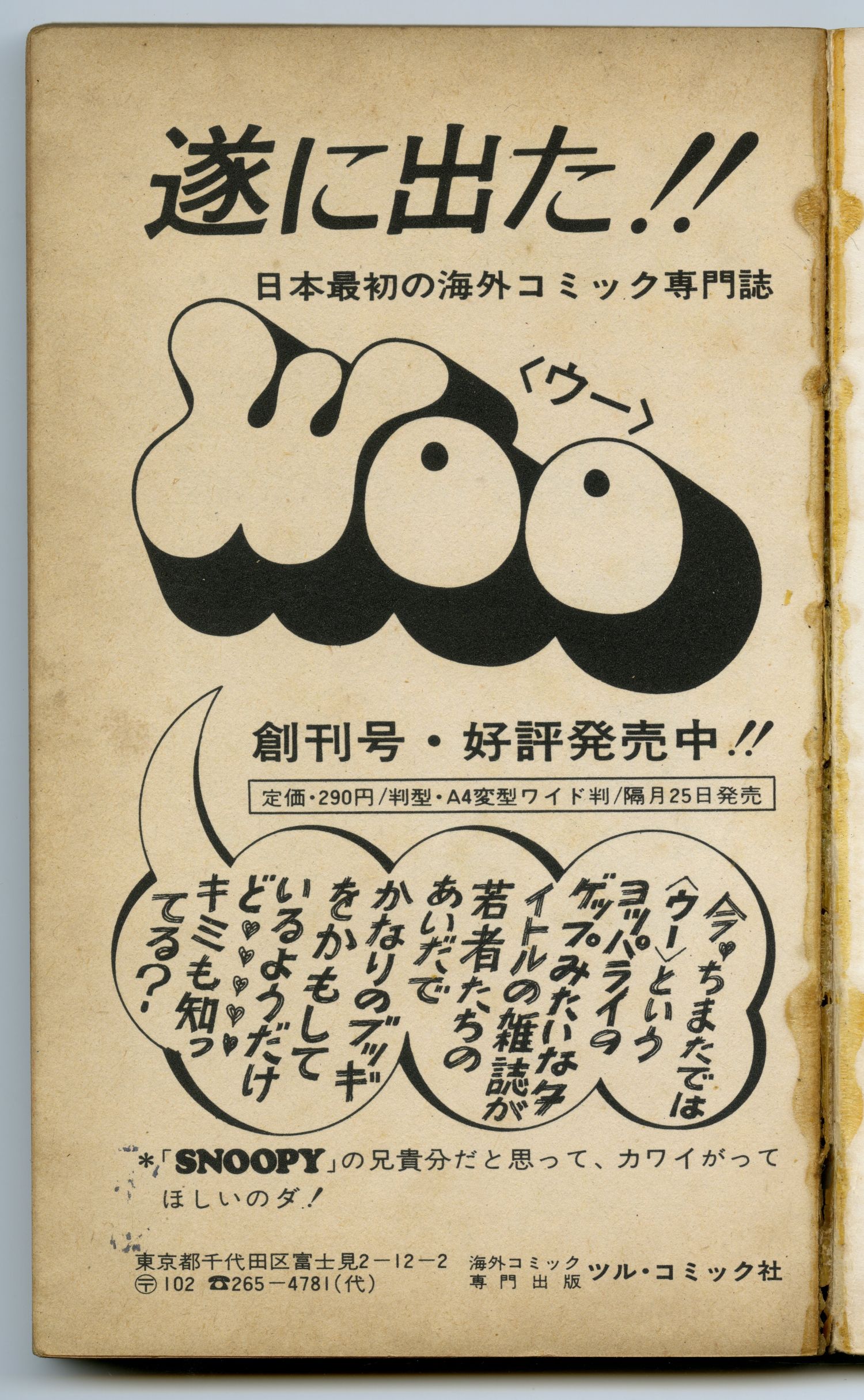

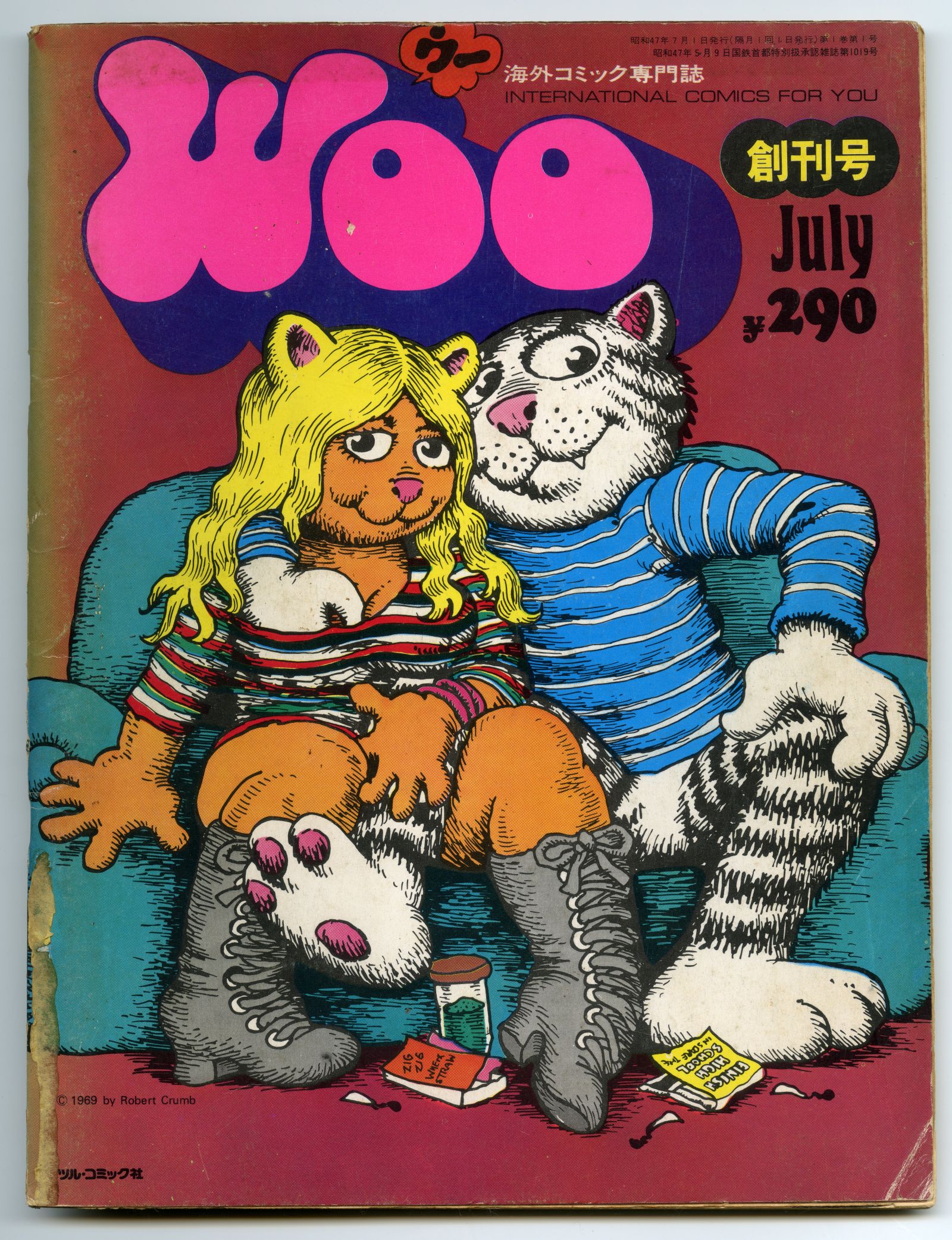

『失恋しちゃったスヌーピー』(1972年)の巻末に広告のあった『Woo』は、とても気になっていた雑誌でした。

当時、店頭で見た記憶はありません。

ロバート・クラムの表紙を、中学生の私が見たら、どう感じたのでしょう。

本文コミックの印刷の質は、残念ながらあまり高くありません。

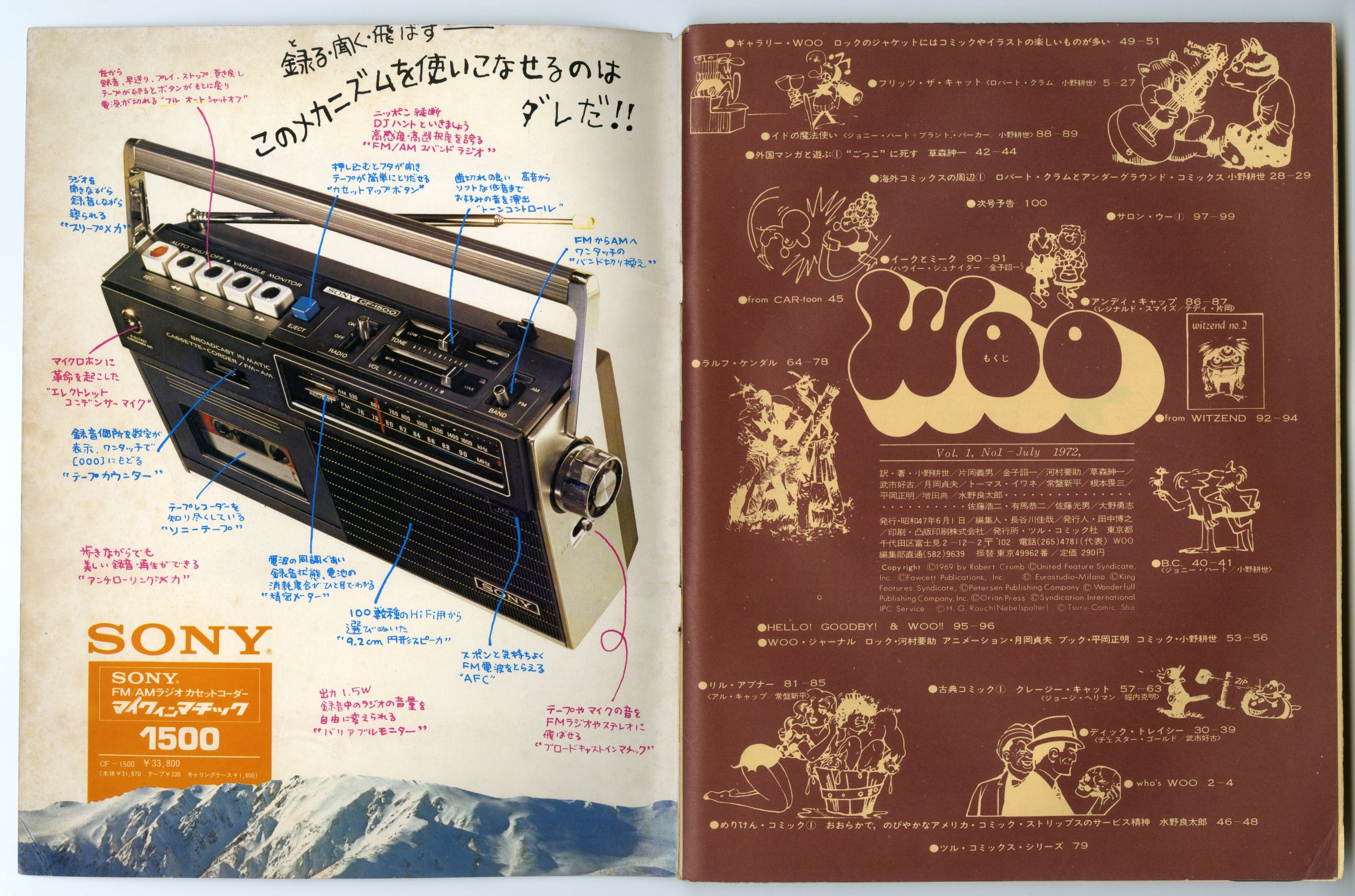

『Woo』創刊号(1972年)を、何年か前、あづさ書店で見つけたときは、うれしかったです。

表2の広告にある、このタイプのラジカセも懐かしいです。

ソニーのCF1980が、中高生の時のラジカセでした。

谷川俊太郎が亡くなってから、中学のころのことが、やたら思い出されます。

恥ずかしいことばかりです。

◆

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

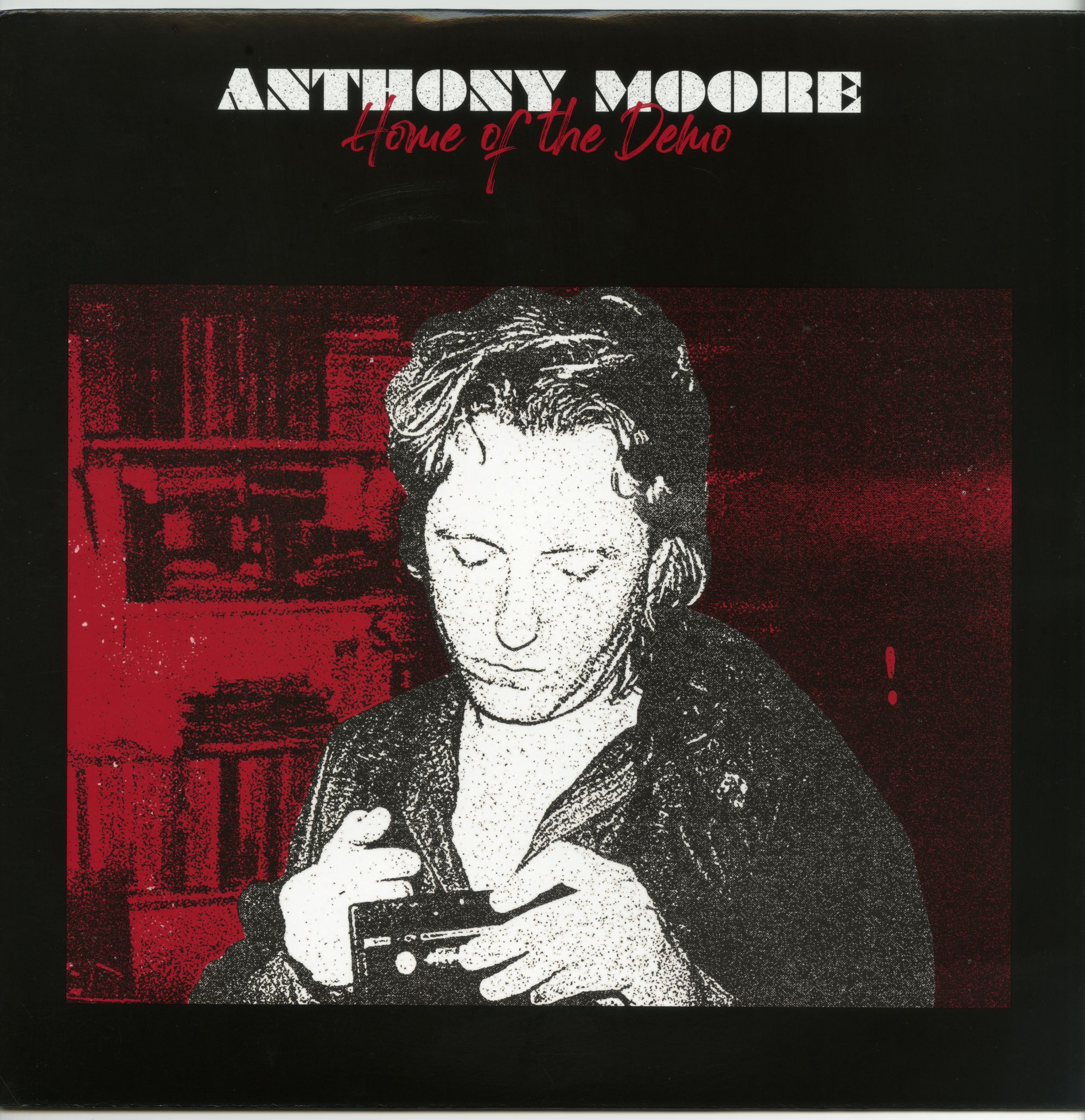

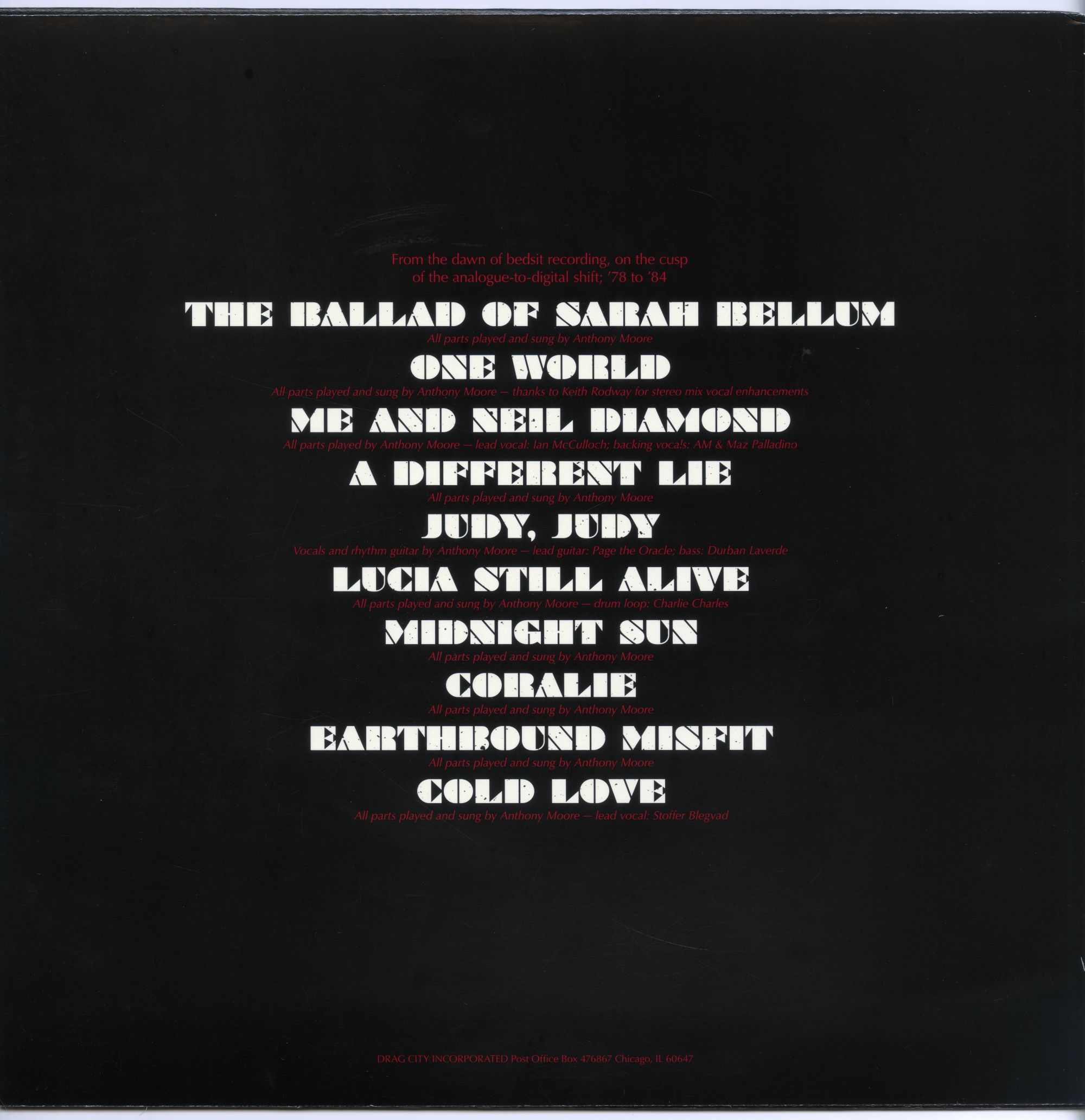

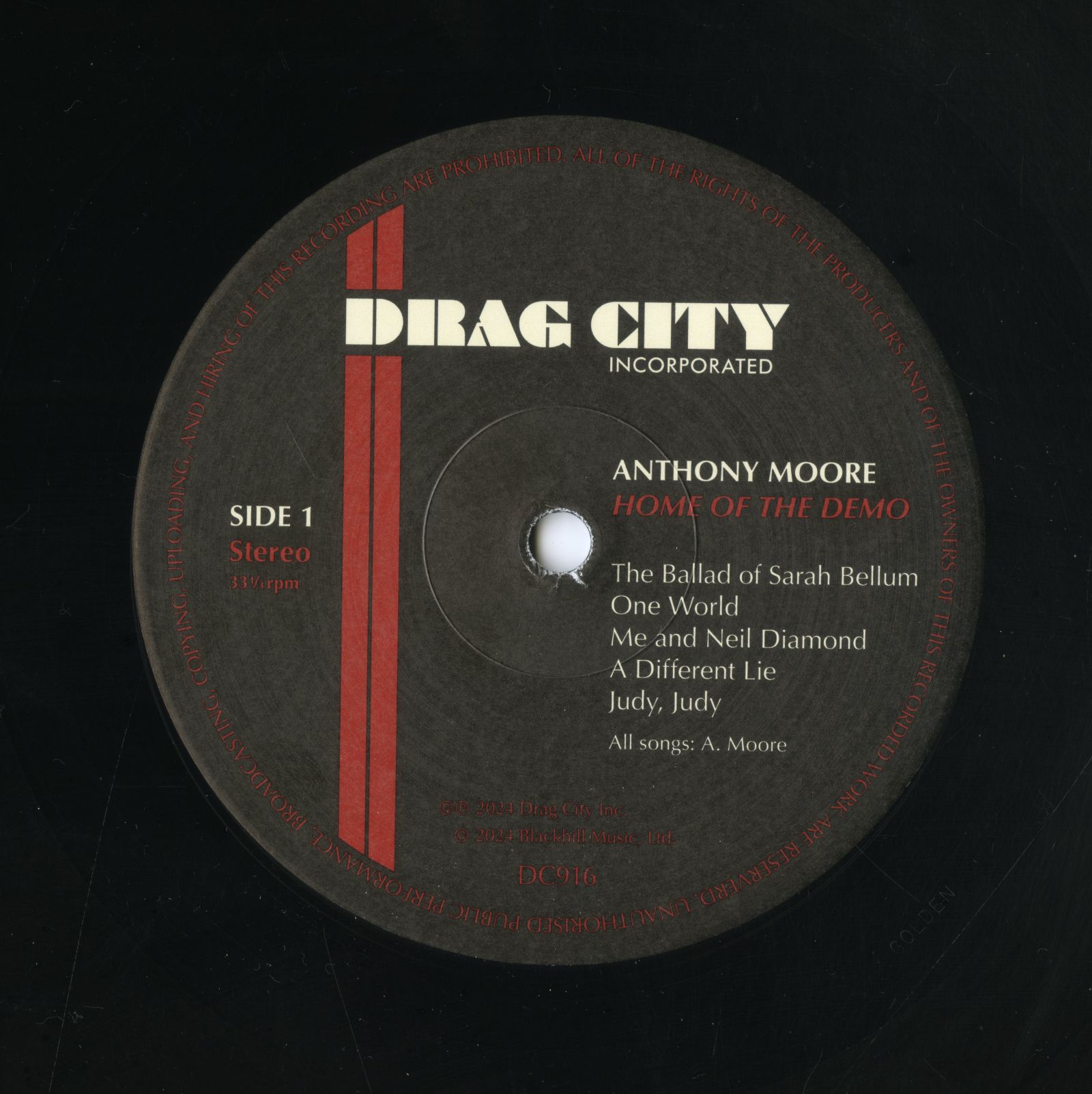

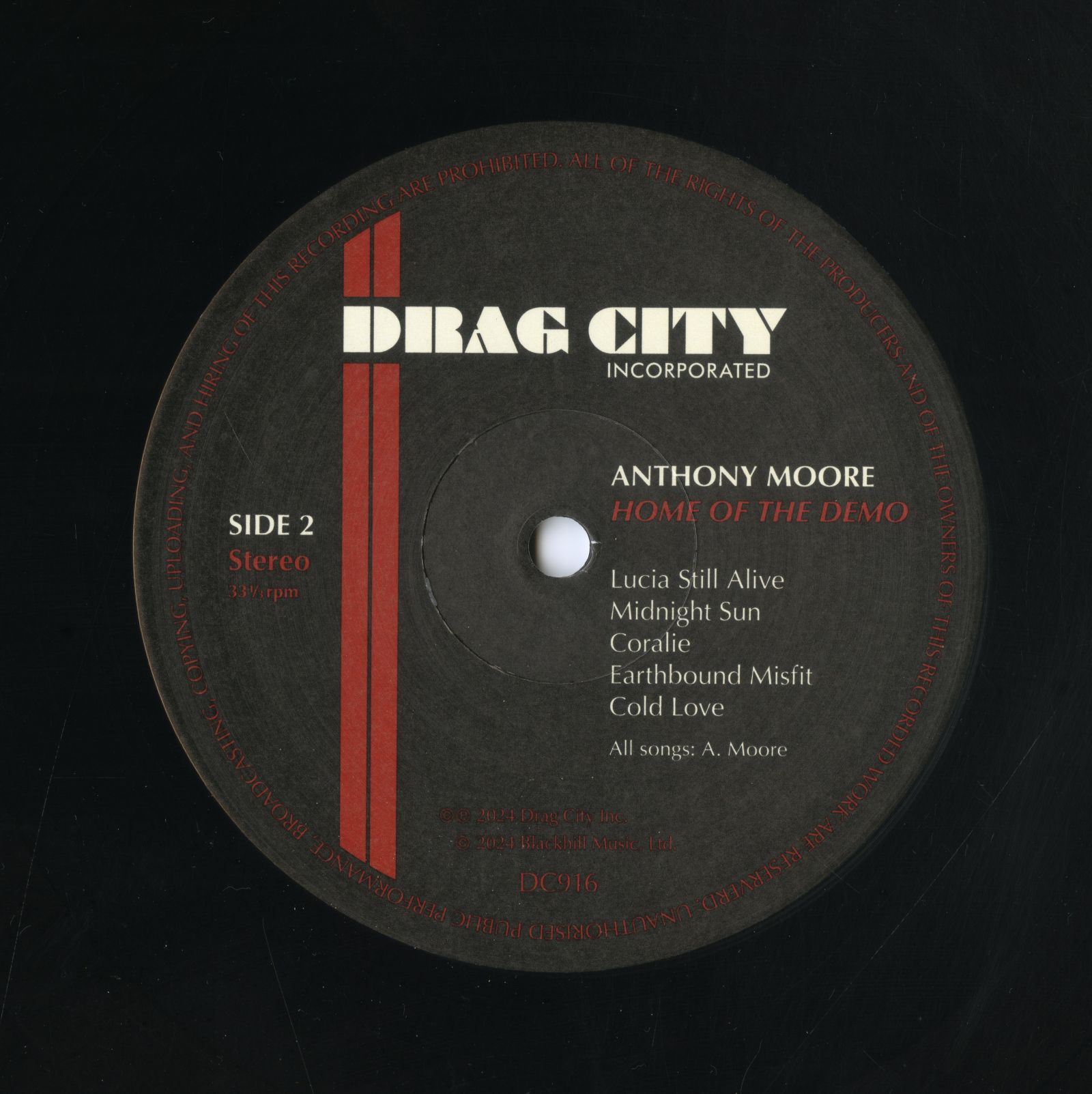

アンソニー・ムーア(Anthony Moore)御大、この秋、すくなくとも3枚のアナログ盤をリリースしています。

1枚は、1980年前後の楽曲のデモ音源。

1枚は、1969年の実験映画のサントラ。

1枚は、2023年5月ケルンでのアンビエント的なライブ音源。これは、Half Cat Musicのレコード番号HC004。

レコード番号HC003も予定されているみたいですが、入手法が分かりません。

写真は、『Home of the Demo(from the dawn of bedsit recording)』(2024年)。

レーベルは、シカゴのDRAG CITY。

1979年から1985年のホーム・デモ音源/宅録音源。

そのうち3曲ほどは、ちゃんとしたスタジオでのデモ音源。

こういう発掘音源は、ほんとうにうれしいです。

「Lucia Still Alive」は、シングル「Judy/Lucia」のB面曲ヴァージョンのような気がします。

アンソニー・ムーア自ら書いたライナーノーツ冒頭に、

Thanks to mainly Japanese, cut-price technology, Fostex, Tascam, Roland, Korg, Akai, TEAC, Yamaha, musicians start to assemble demos of their work at home. We are not talking about the sophisticated, pretty much professional, ‘home’ studio of the wealthy and successful, often installed in the unused stables of some grand, English country house! We are talking about a few hundred quid’s worth of gear balanced precariously on bookshelves and table tops in bedrooms and basements.

【試訳】Fostex、Tascam、Roland、Korg、Akai、TEAC、Yamahaなど、主に日本の低価格の技術のおかげで、ミュージシャンは自分の作品のデモを自宅(ホーム)で録音できるようになりました。私たちが言っているホームは、裕福で成功した人たちの、洗練された、とてもプロフェッショナルな「ホーム」スタジオのことではありません! 寝室や地下室の本棚やテーブルの上に不安定なバランスで置かれている、数百ポンド相当の機材のことです。

「日本すごい」の言説はなんだかなあと思うものが多いですが、この点に関しては、音楽の作り方を変えた「Fostex、Tascam、Roland、Korg、Akai、TEAC、Yamaha」すごいという気持ちになります。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

429. 高千穂峰から見た桜島(2024年11月8日)

天気の良い日には、鹿児島市の桜島フェリー桟橋や祇園之洲から、天孫降臨の山、高千穂峰(標高1574m)がよく見えます。

高千穂峰からも桜島がよく見えます。

開聞岳も見えます。

天気が良かったので、高千穂峰に登ってみました。

三十数年ぶりの高千穂峰登山です。

終わりがあれば、はじまりもあります。

はじまりの場所とされる山へ行ってみました。

高千穂峰山頂に着いたときには、桜島に少し雲がかかっていました。

◆

登山口の高千穂河原の古宮址から。

午前中は晴れ。

正午ごろ山頂に。

宮崎側には雲が広がっていました。

下山の時、ガスが出てきました。

高千穂の別の姿も見ることができました。

紅葉狩りには、すこし早かったようです。

◆

湧水町の霧島アートの森に、高千穂の神話をもとにした作品があります。

ルチアーノ・ファブロ(Luciano Fabro、1936~2007)の「イザナミ・イザナギ・アマテラス」(Izanami Izanagi Amaterasu、1999年)

世界という巻物が、開かれる瞬間に立ち合う、そんな作品です。

01.jpg)

02.jpg)

ダニ・カラヴァン (Dani Karavan、1930-2021)の「ベレシート(初めに)」(2000年)

「ベレシート」(はじめに)は、聖書「創世記 1章1節の冒頭「はじめに神は天と地を創造した」の「はじめに」を現すヘブライ語。

はじまりの場所に立ち合う、そんな気持ちになります。

湧水町の霧島アートの森からも桜島を見晴るかすことができるそうですが、立ち寄ったときは、いつも曇り空です。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

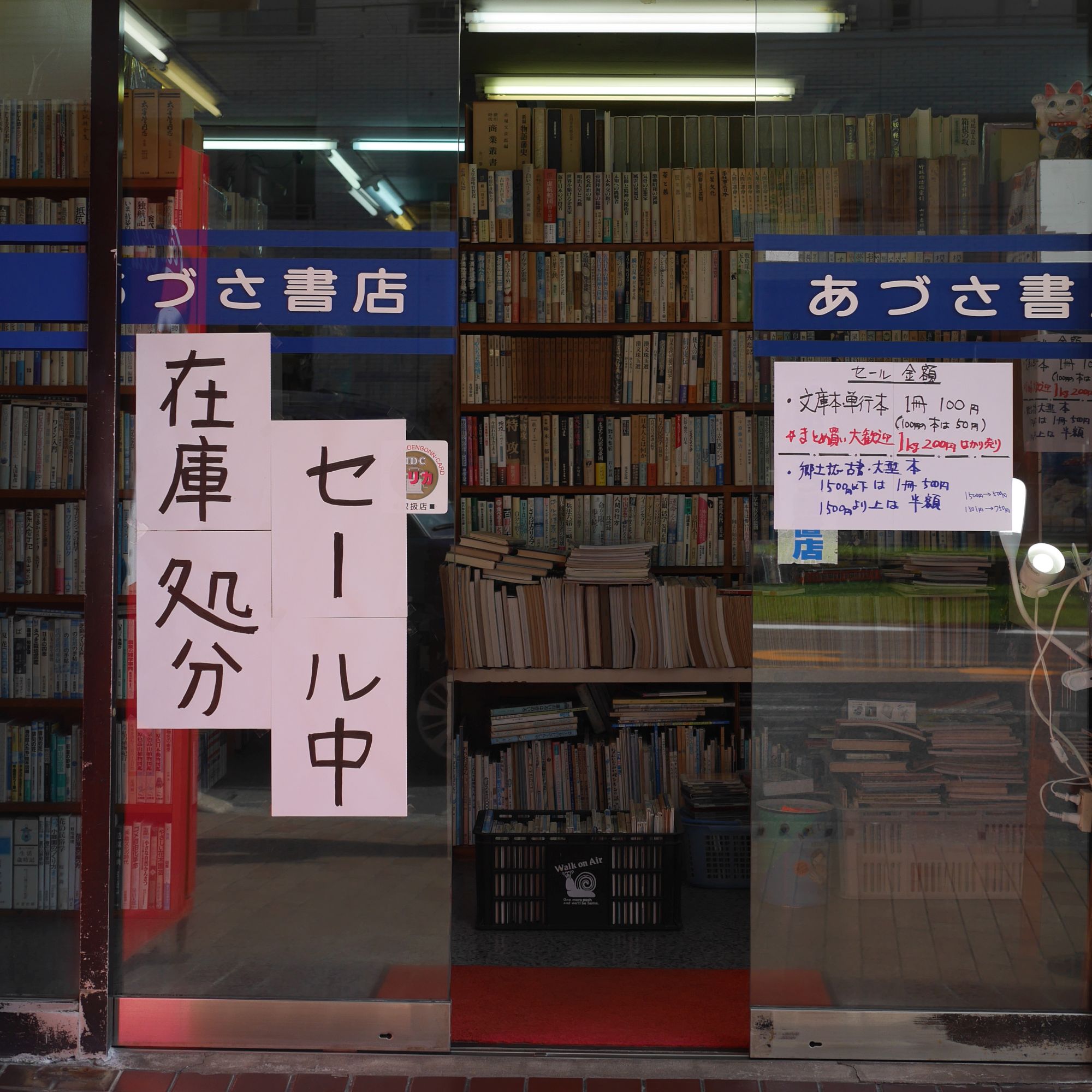

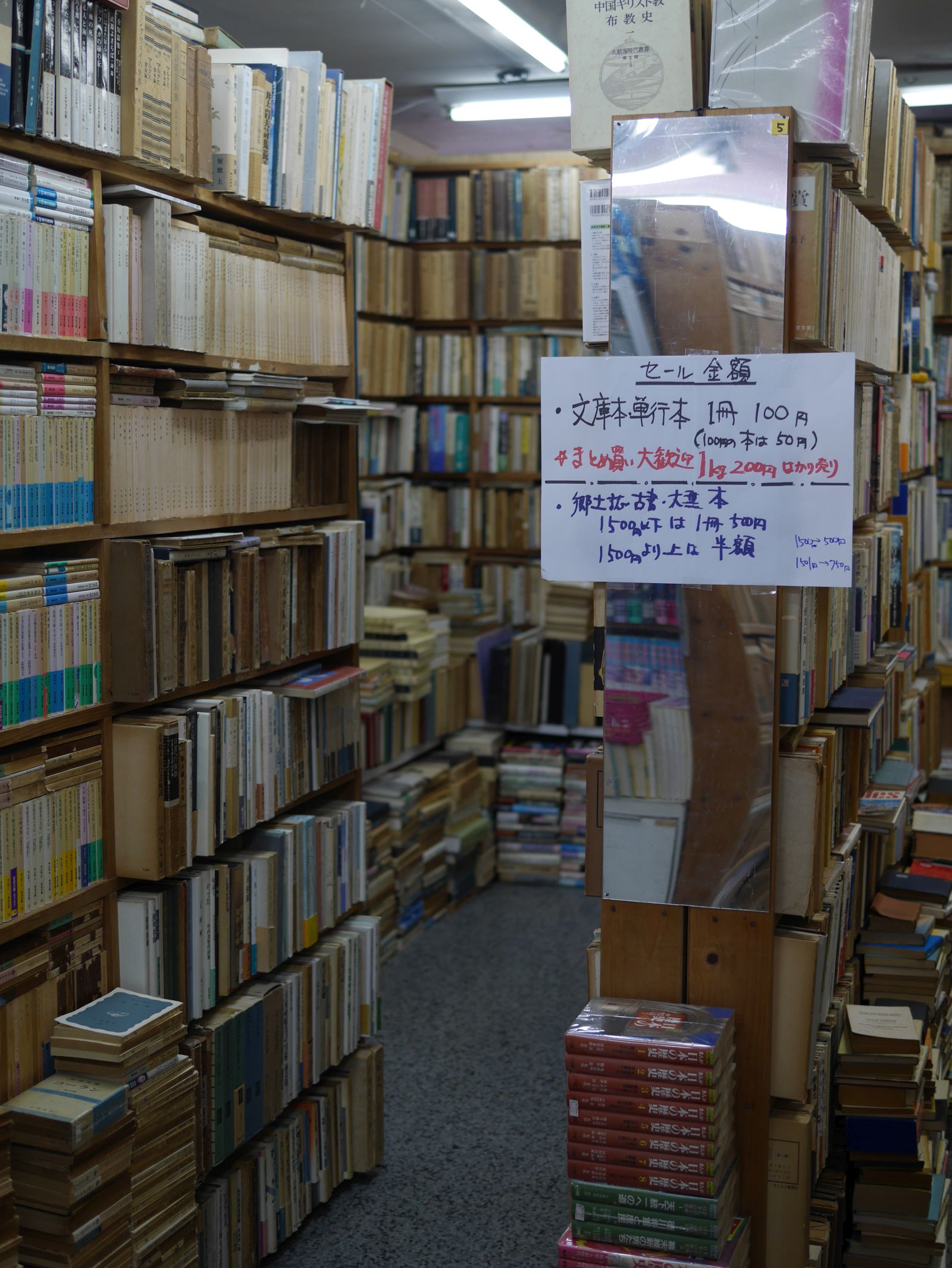

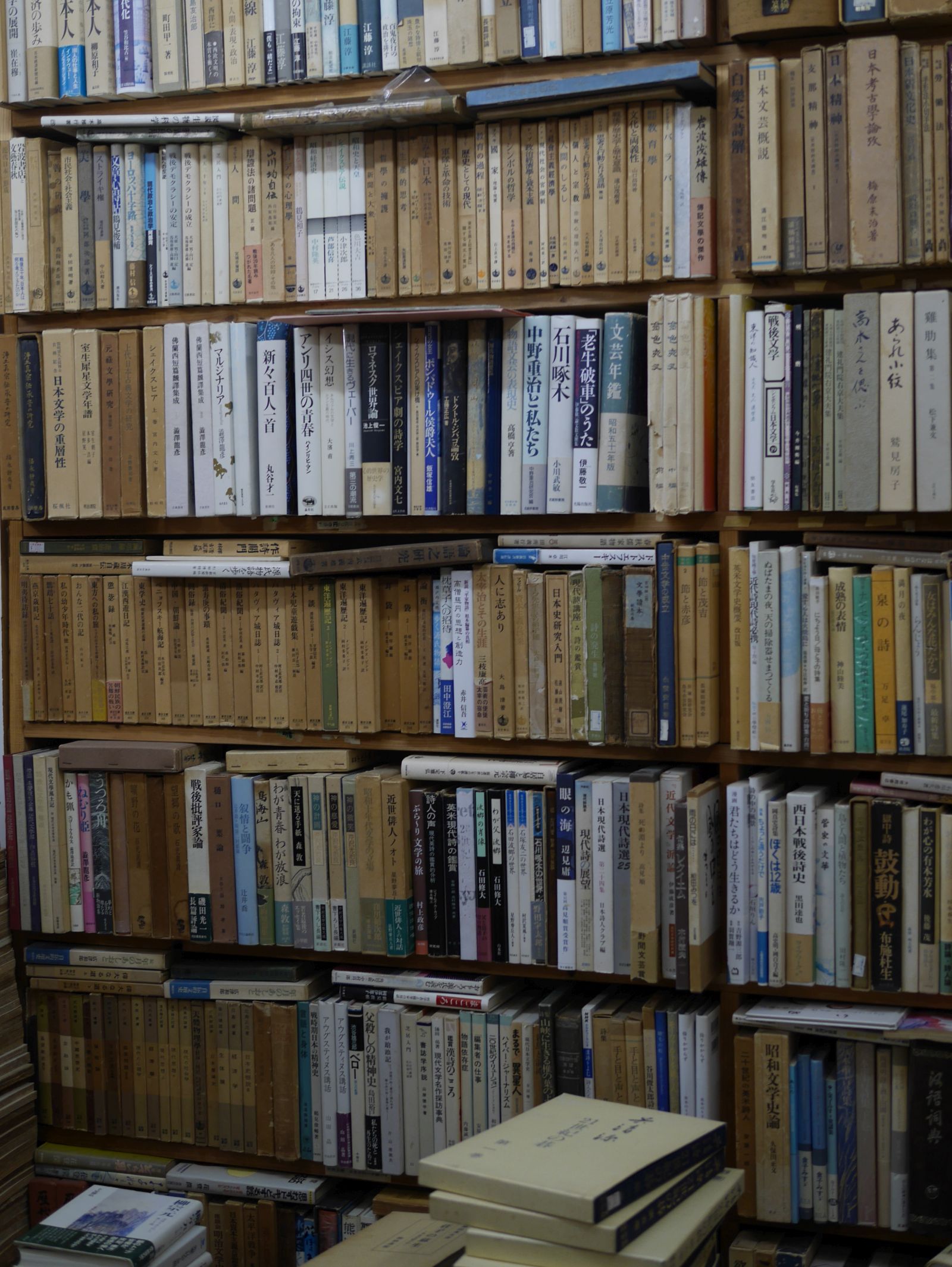

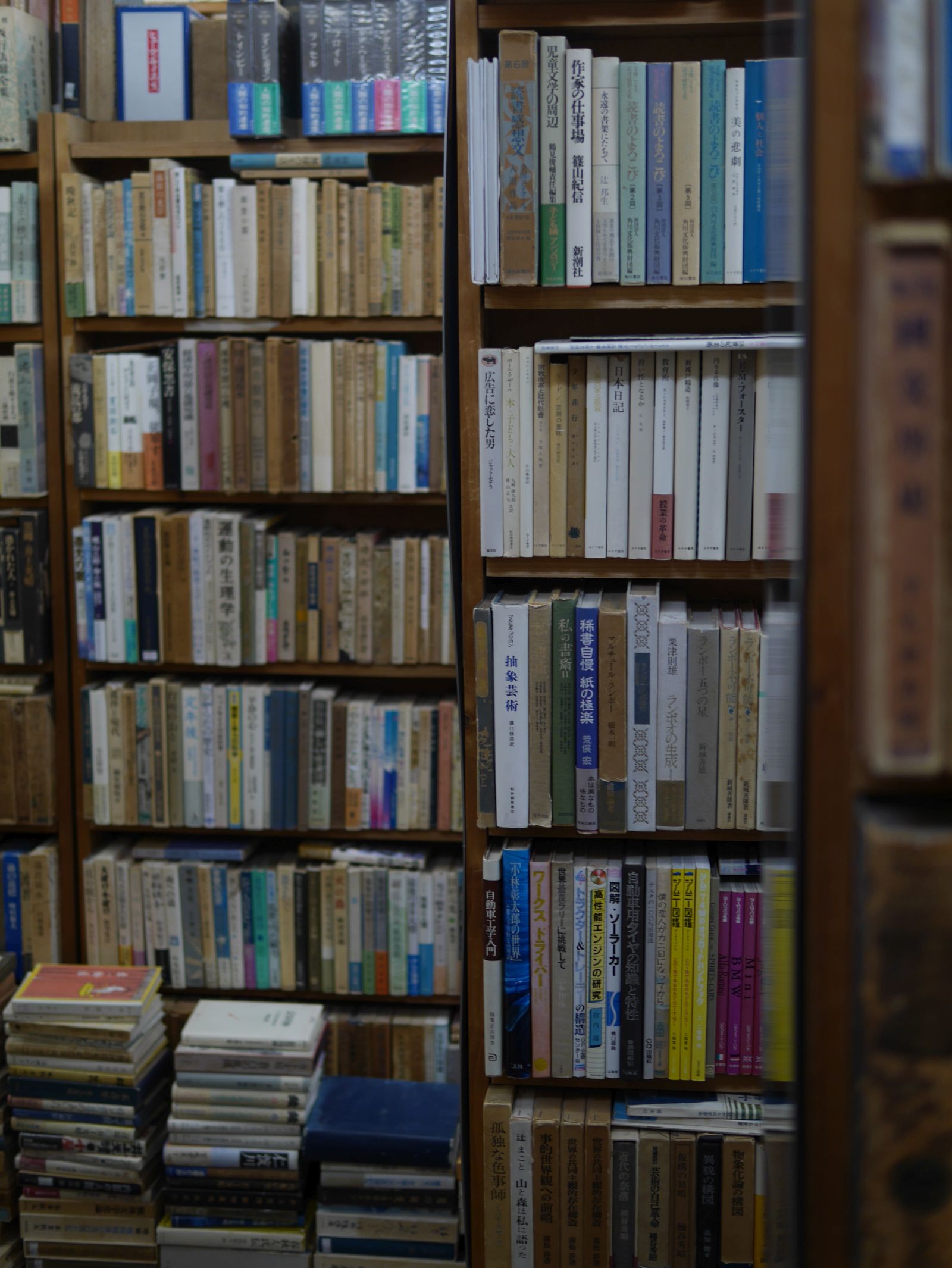

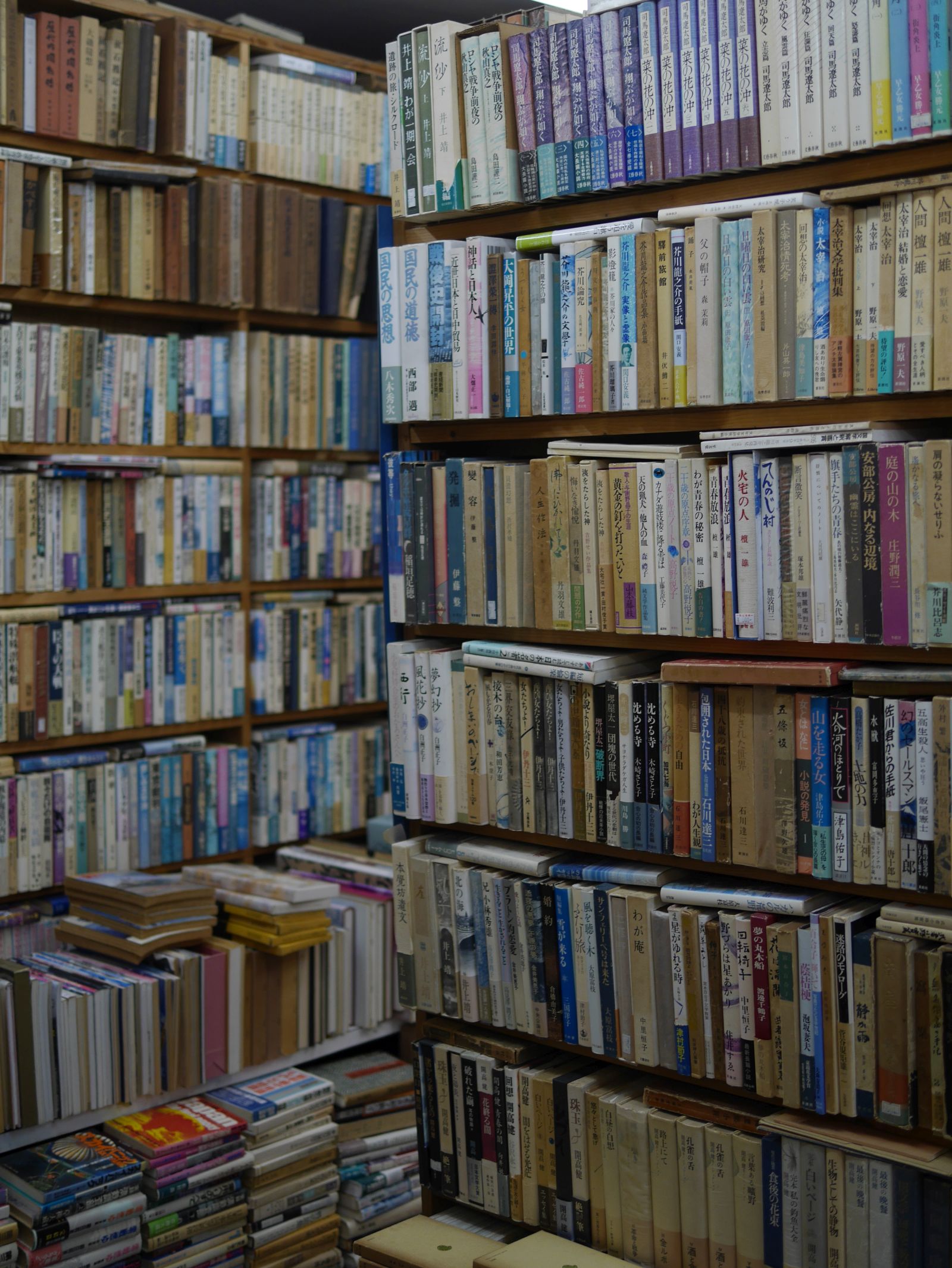

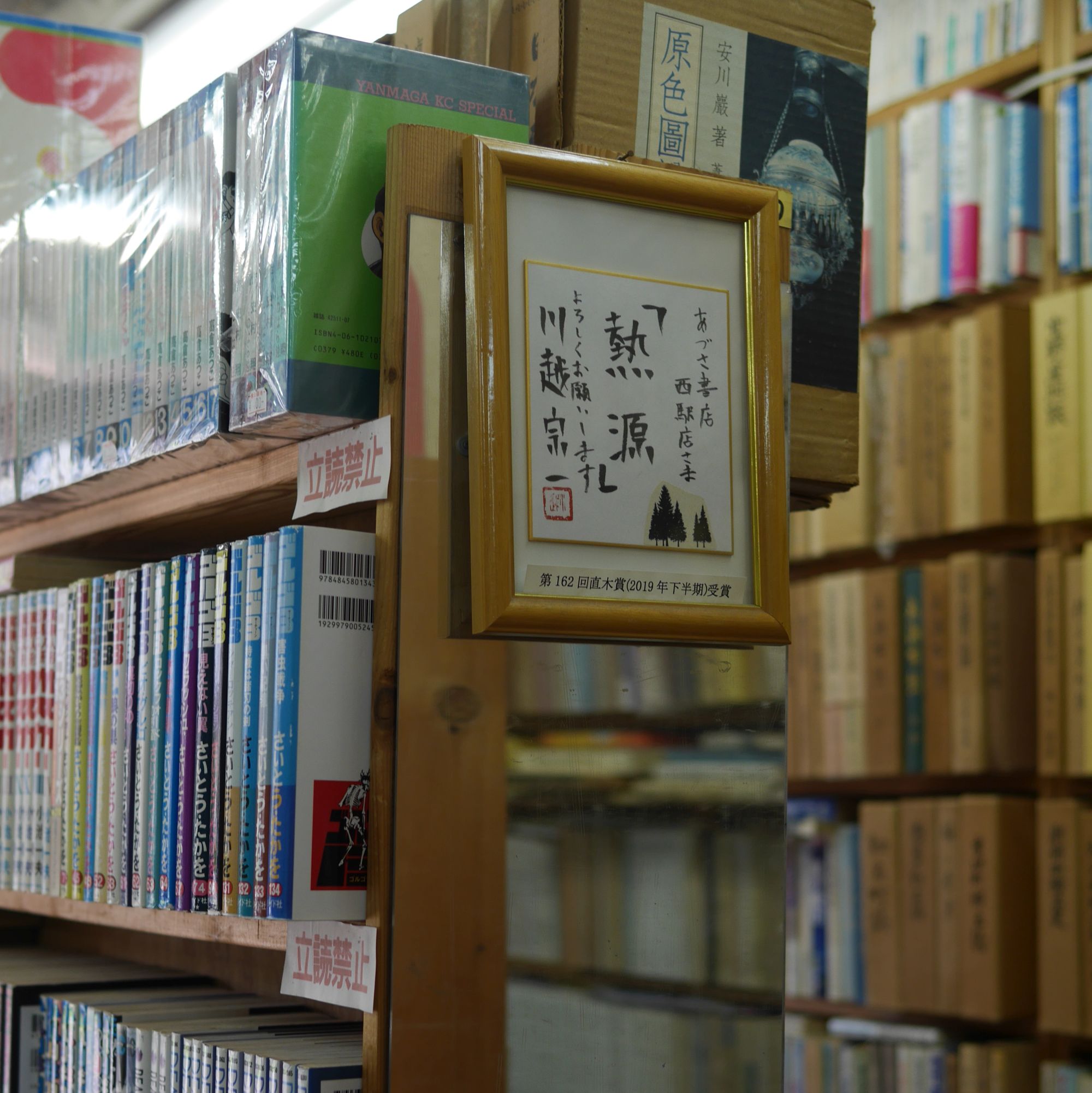

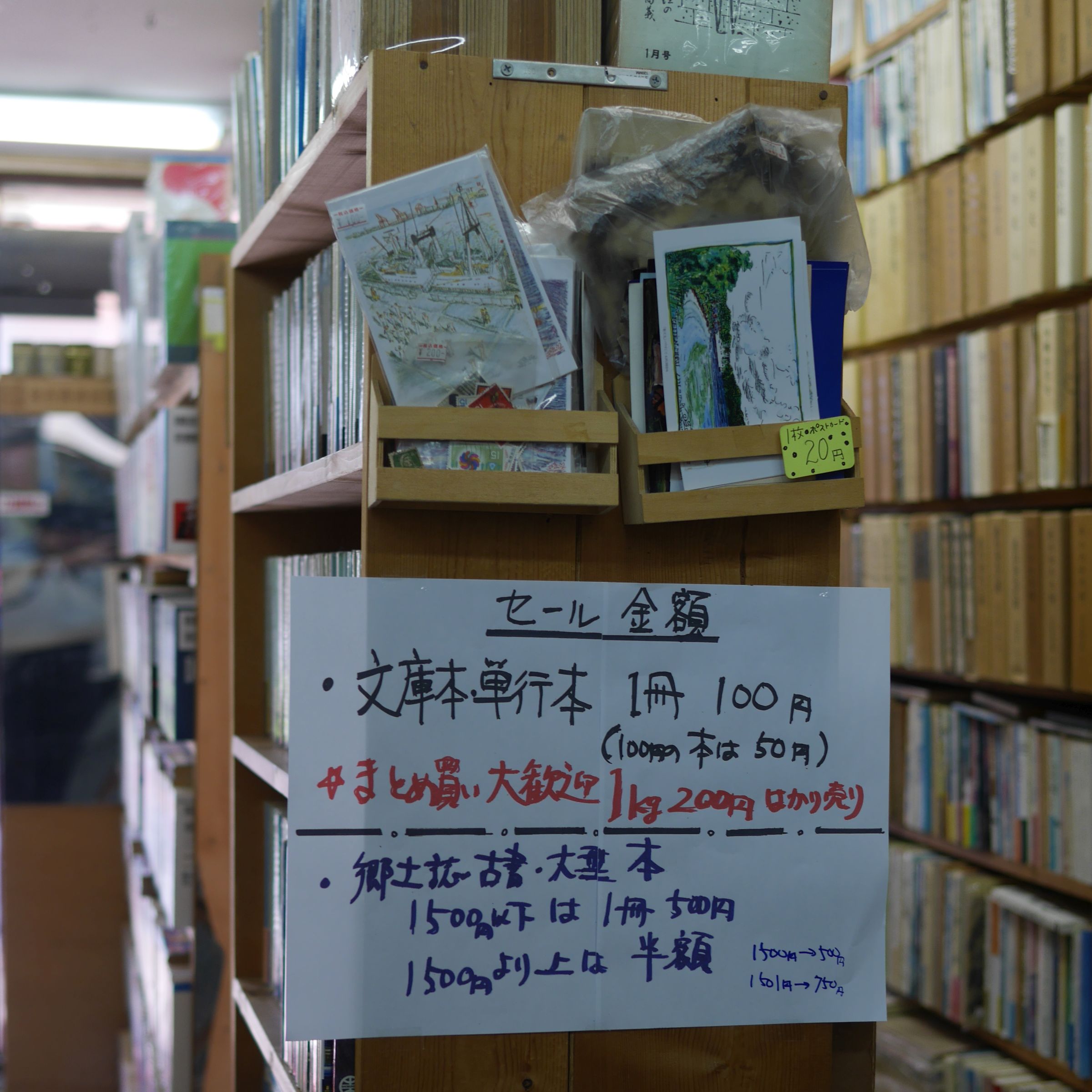

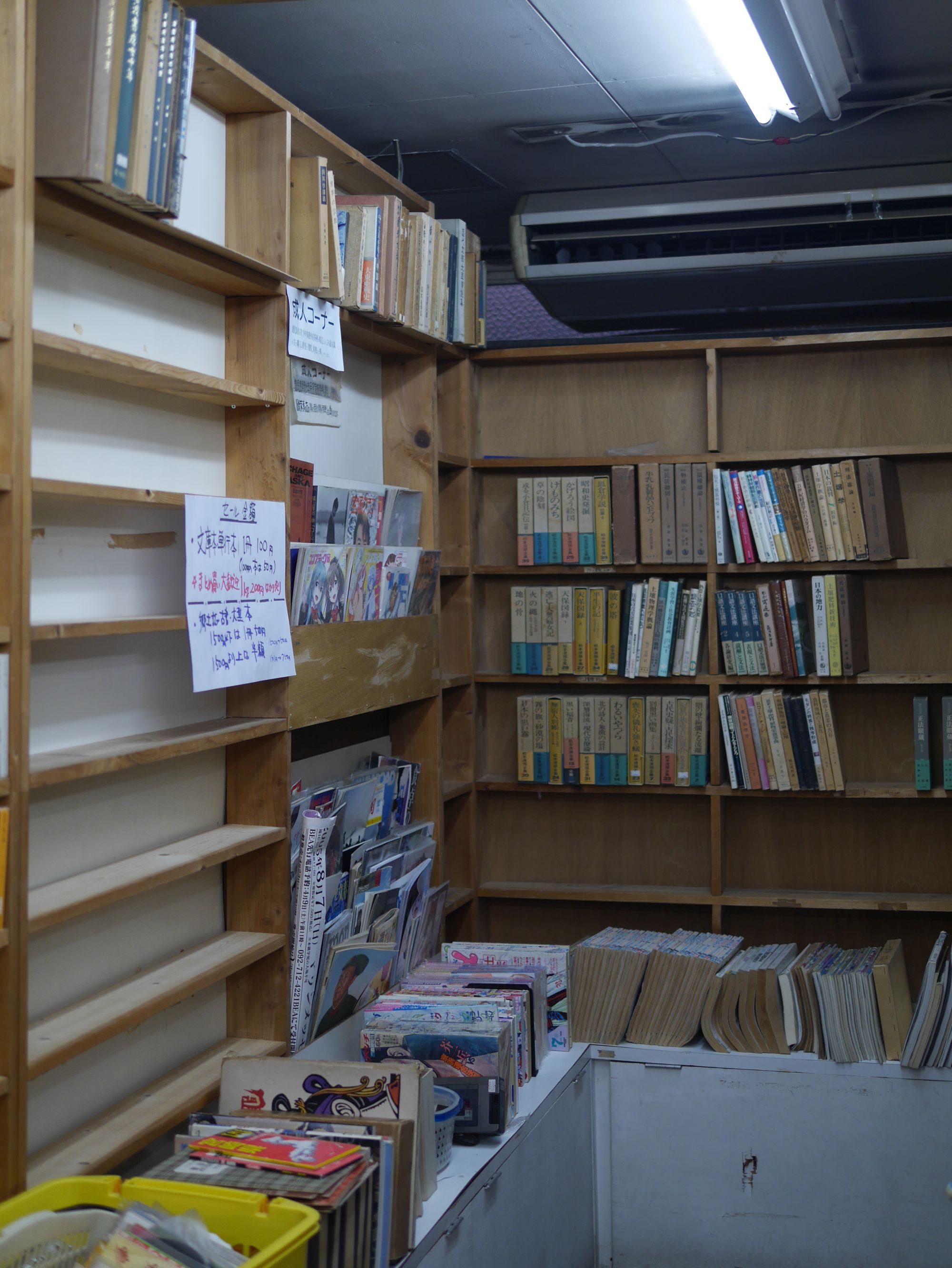

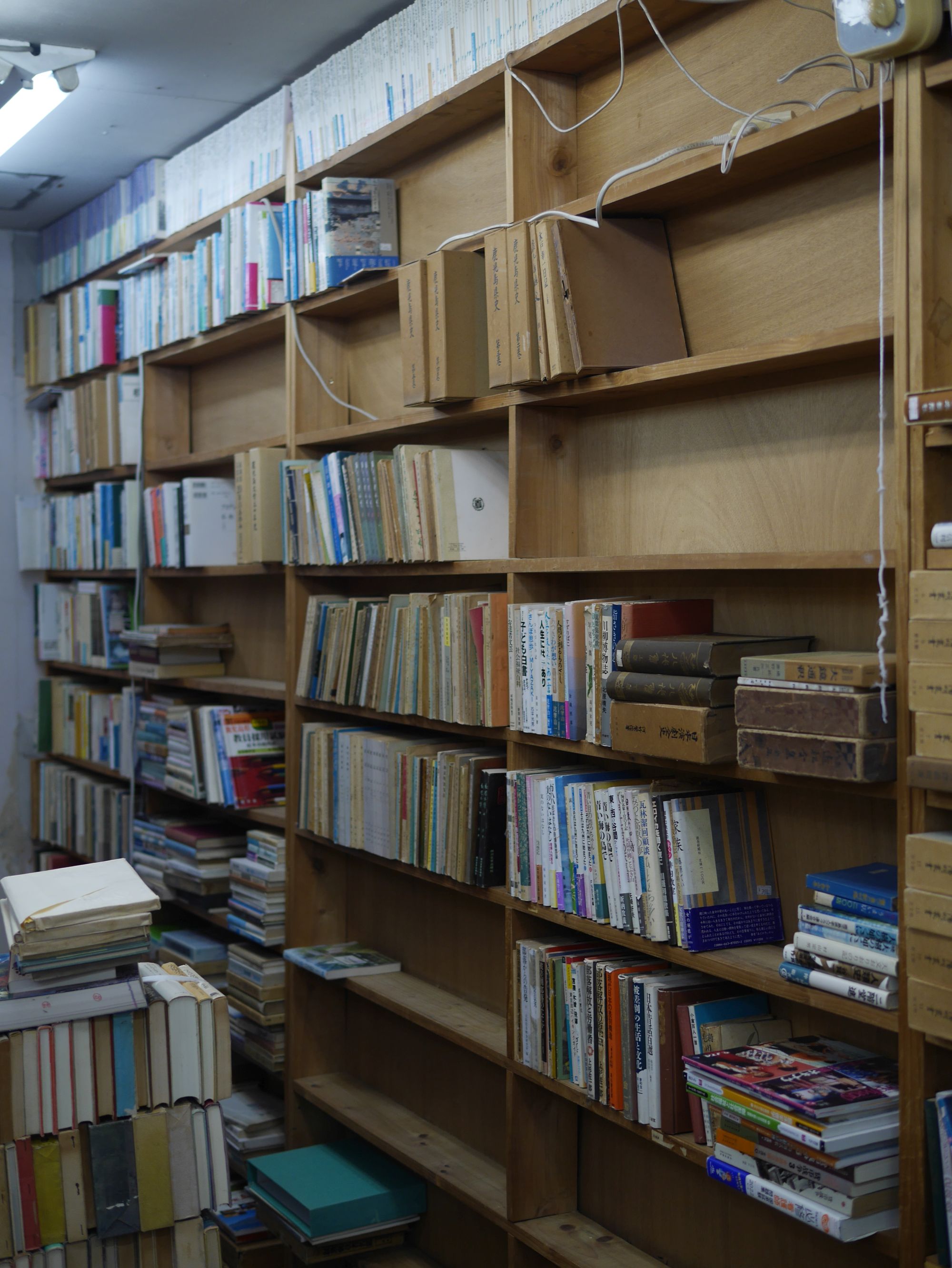

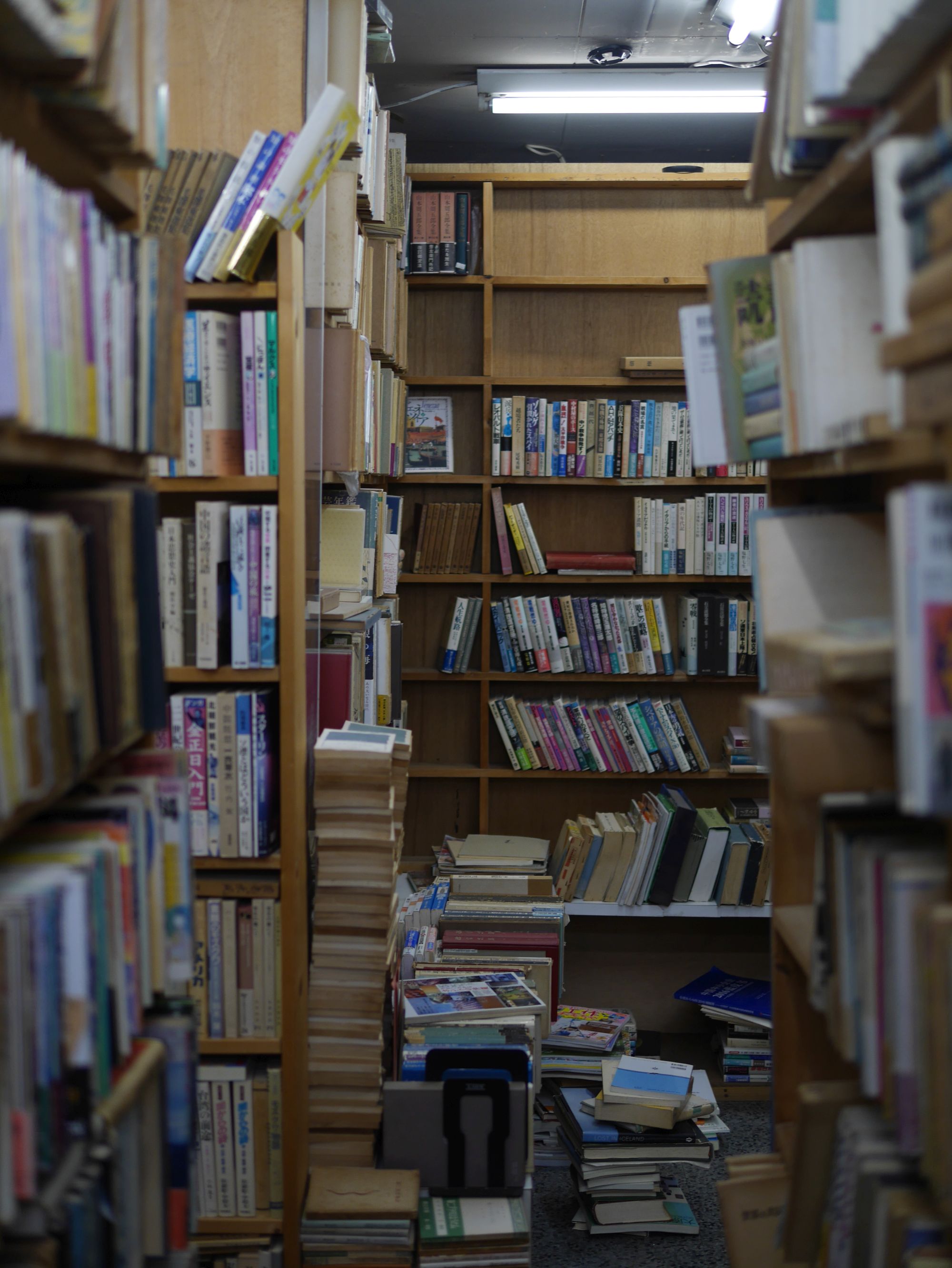

428. もうすぐさよなら、あづさ書店西駅店(2024年10月9日)

鹿児島市中洲通の古書店、あづさ書店西駅店が店じまいするそうです。

移転でもなく、ネット書店になるのでもなく、文字通りの店じまい。

現在、在庫処分セール中です。

閉店日は決まっていませんが、最終的には在庫の本を手放して閉店すると決めているそうです。

あづさ書店西駅店は、今ある鹿児島の古本屋さんのなかでは、いちばんお世話になった古本屋さんです。

このサイトで取り上げた、児玉達雄旧蔵本や、髙橋輝雄の木版詩集、戦前戦後のエログロ雑誌など、あづさ書店西駅店で出会ったものでした。

書店名のもとになった「あづさ(梓)」は、中国で印刷用の版木に使われたキササゲ(中国名・梓)のことで、そのことから出版することを「上梓」といいます。本屋さんらしい名前です。

贔屓のお店が閉店することなんてないと、のんびり考えていました。

時々寄って、まだあづさ書店の棚に残っている児玉達雄旧蔵本を少しずつ集めていこうかと考えていたのですが、どうやらその楽しみはもう残されていません。

都市において、古書店というのは、図書館・資料館と並んで、その記憶をつかさどる重要な場所です。

そこでは、図書館や資料館では見つけられないものも取り扱われています。

人体で例えれば、脳の重要な部位にあたります。古書店がなくなるということは、その部位に欠落ができるということです。

その欠落を、コンピュータやスマホで代替できると考えている人がほとんどなのでしょうが、 失うと、取り返しがつかなくなると思います。

でも、古書店のない都市で生成される記憶の景色は、古書店がある世界とは、だいぶ違ったものになりそうです。

庄内書店がなくなったときもがっかりしました。

そして、あづさ書店も店じまい。

しかたのないことですが、さびしい話です。

古きものは消えゆくのみなのでしょう。

あづさ書店西駅店の在庫処分セールは、本のはかり売りで、1キロ200円になっています。

本の量り売りは、はじめてでした。

今日は、児玉達雄旧蔵と思われる詩集類18冊、4.5キロを、900円でゆずってもらいました。

店主さんがいうには、いつのまにか店がなくなったという感じでいいんじゃないかということでしたが、いい本がまだまだいろいろ棚に残っています。

鹿児島の古書好きの方、10月中に、あづさ書店西駅店にお別れに行ってみてください。

【2024年10月25日追記】

古書組合の方々に来てもらったということで、本の数がだいぶ減って、本棚に隙間が多くなっていました。

11月10日までは、やっているそうです。

【2024年12月27日追記】

看板もおろされていました。

いろいろお世話になりました。

ありがとうございました。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

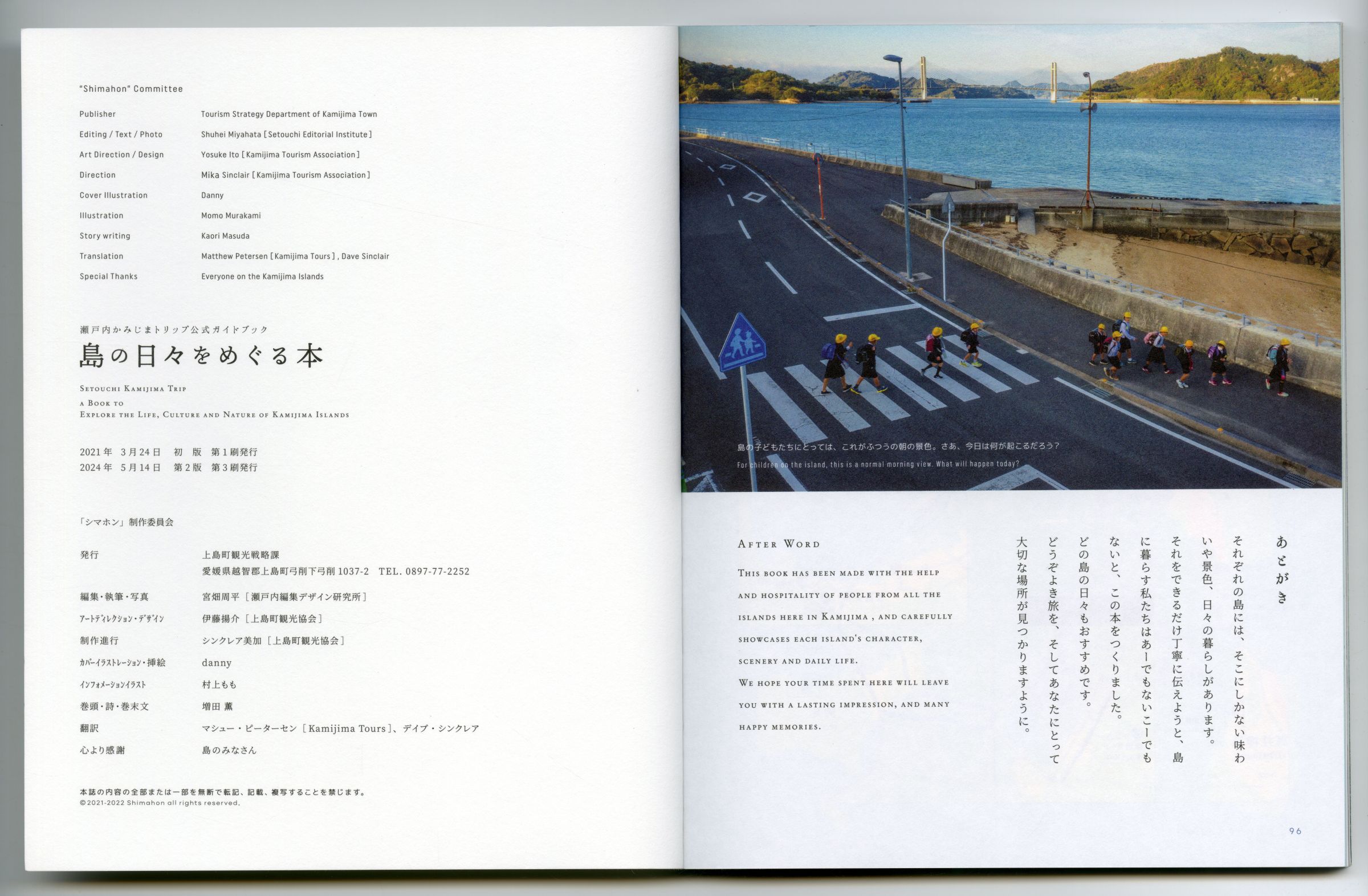

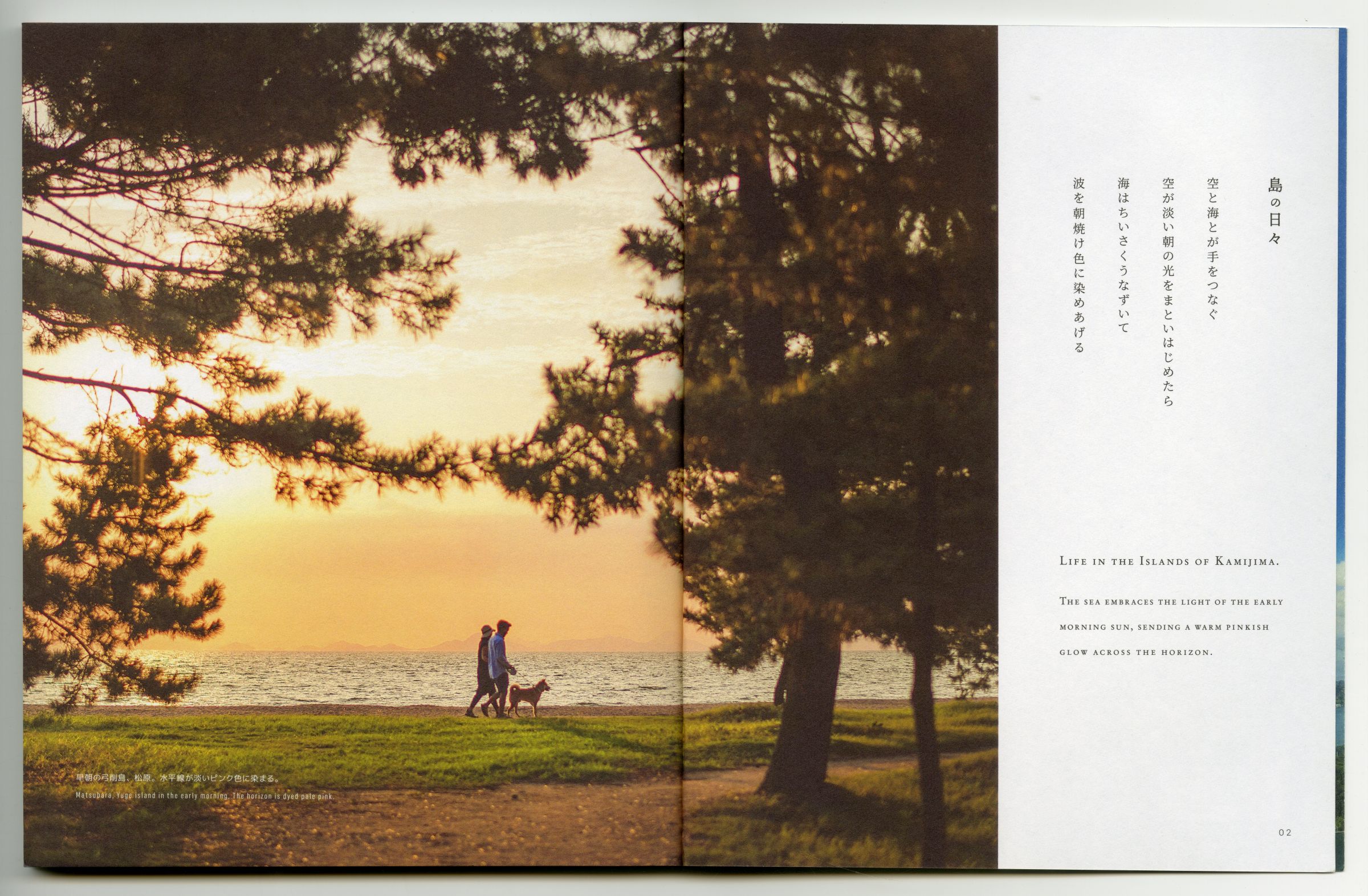

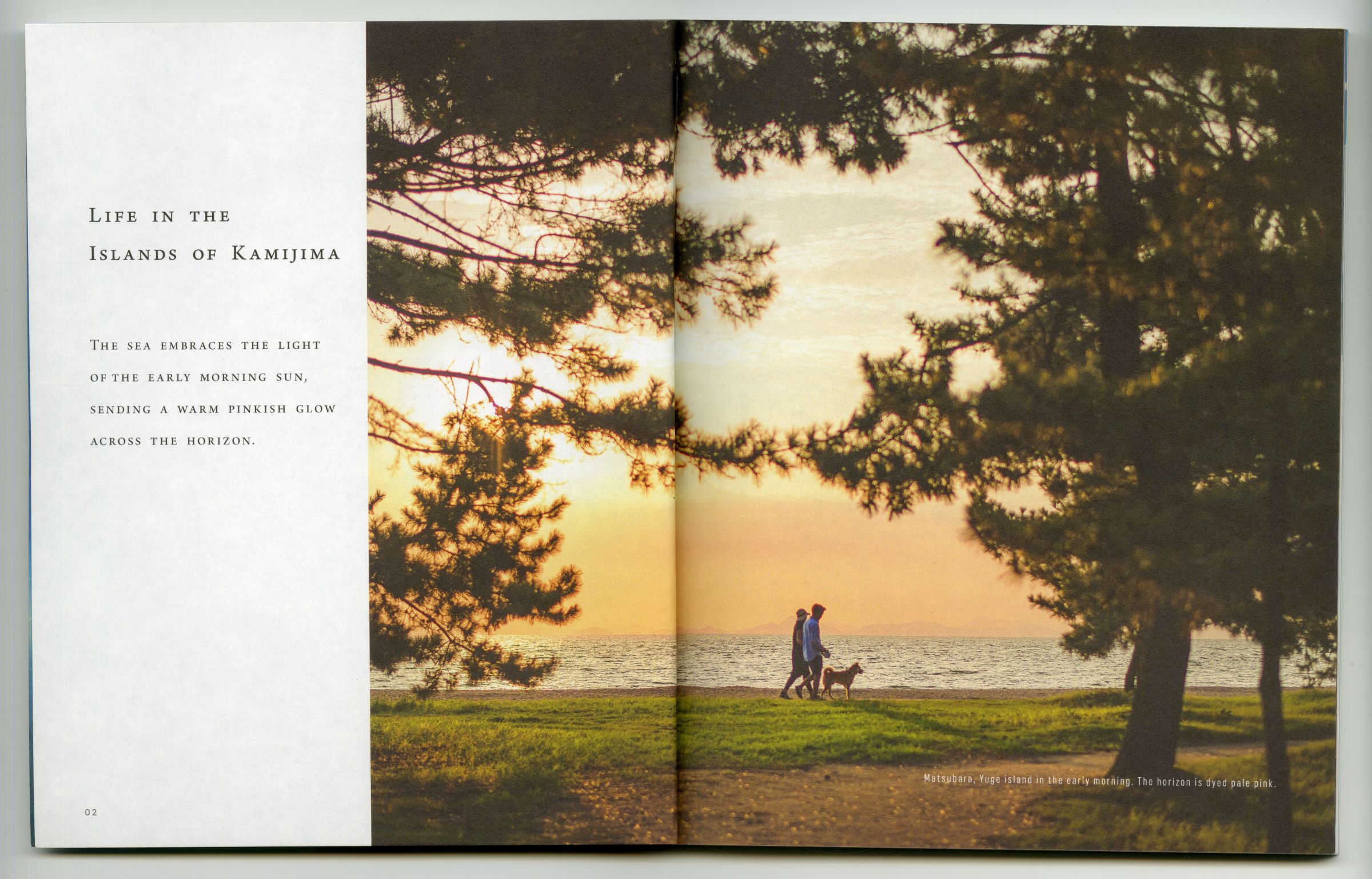

427. 2021年の『島の日々をめぐる本』(2024年9月26日)

瀬戸内海の島、弓削島を旅した人から、弓削島のある愛媛県上島町の観光ガイドブック『島の日々をめぐる本』とその英語版『The Dream Islands of Kamijima』 が送られてきました。

弓削島というと、わたしの好きな英国のキーボード・プレイヤー、デイブ・シンクレア(Dave Sinclair)の住んでいる島です。

奥付には、なんとデイブ・シンクレアの名前もあり、デイブ・シンクレアのファン必携の本になりそうです。

『島の日々をめぐる本』と『The Dream Islands of Kamijima』 は、「瀬戸内かみじまトリップ」のサイトで、PDF版を閲覧・ダウンロードできます。

PDF版があるのもありがたいのですが、やはり紙の本はうれしいです。

本のサイズもあって、文字が小さいのはマイナスですが、かわいらしいガイドブックです。

上島町公式 観光ガイドブック『島の日々をめぐる本』 奥付のページ

A5判変型、183×148×6mm、80ページ、フルカラー

「シマホン」制作委員会

2021年3月24日 初版 第1刷発行

2024年5月14日 第2版 第3刷発行

発行 上島町観光戦略課

執筆・編集・写真 宮畑周平[瀬戸内編集デザイン研究所]

アートディレクション・デザイン 伊藤揚介[上島町観光協会]

制作進行 シンクレア美加[上島町観光協会]

カバーイラストレーション danny

インフォメーションイラスト 村上もも

巻頭・詩・巻末文 増田薫

翻訳 マシュー・ピーターセン[Kamijima Tours]、デイブ・シンクレア

心より感謝 島のみなさん

デイブ・シンクレアも「翻訳」で名前が掲載されいます。

2024年9月現在、「瀬戸内かみじまトリップ」のサイトで閲覧・ダウンロードできるのは、2023年5月30日第2版第2刷です。

2024年5月14日第2版第3刷では、値上がりしたものの変更や、店舗の写真の差し替えられているものがあります。

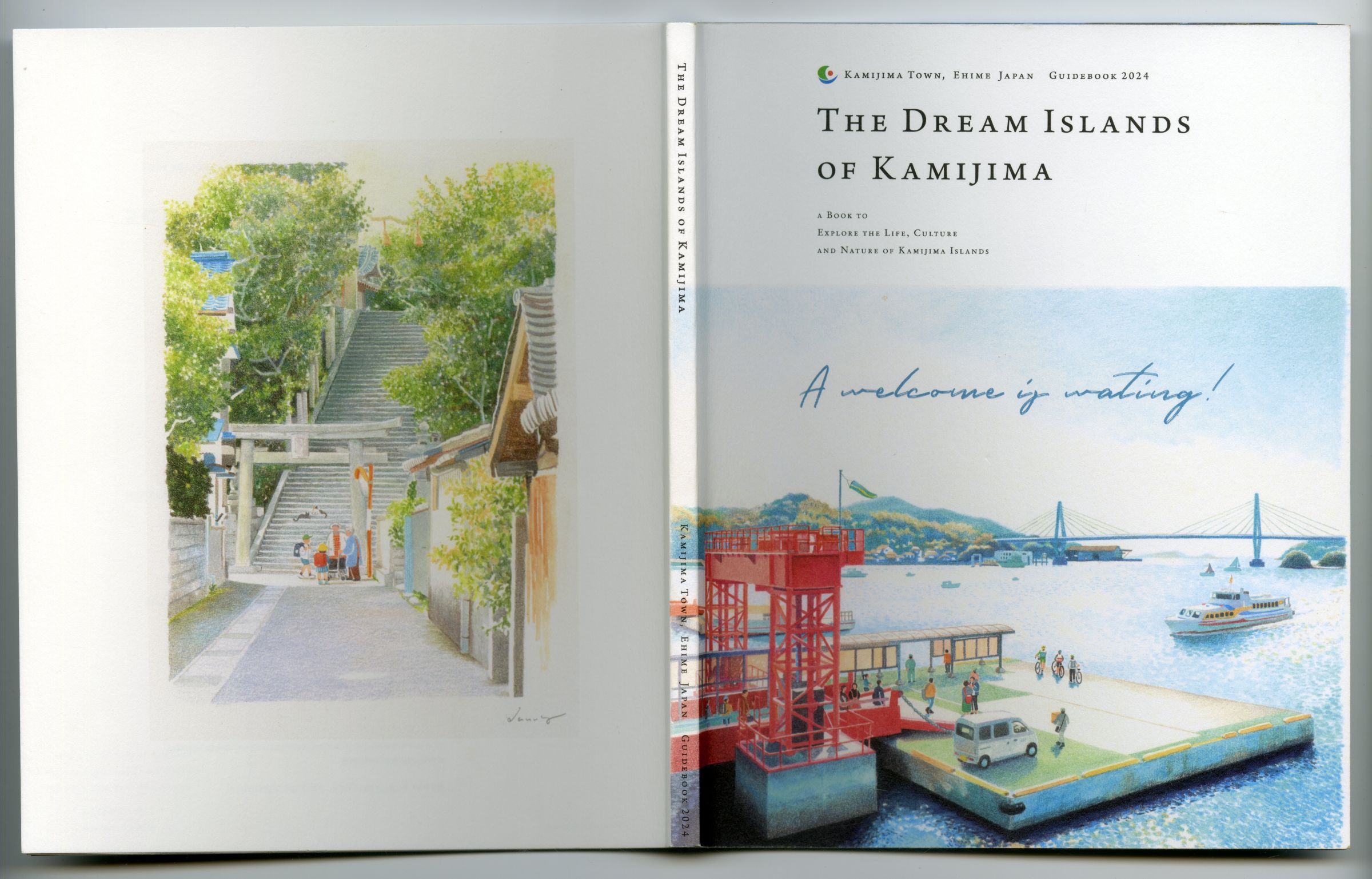

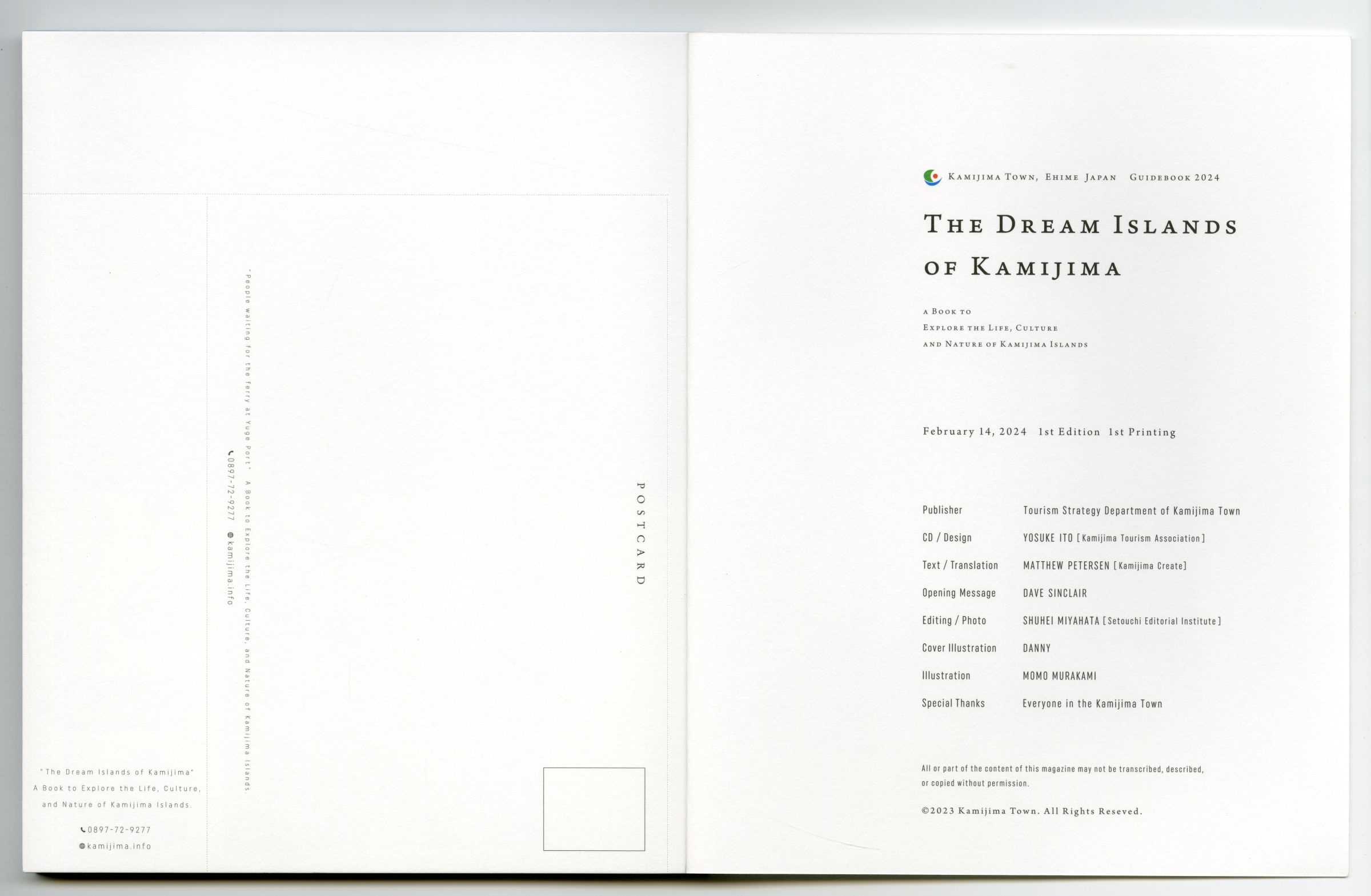

2024年2月14日に刊行された英語版『The Dream Islands of Kamijima』の表紙

『The Dream Islands of Kamijima』奥付のページ

日本語版にないポストカードのページが追加されています。

February 14, 2024 1st Edition 1st Printing

Publisher Tourism Strategy Department of Kamijima Town

CD / Design YOSUKE ITO [ Kamijima Tourism Association ]

Text / Translation MATTHEW PETERSEN [ Kamijima Create]

Opening Message DAVE SINCLAIR

Editing / Photo SHUHEI MIYAHATA [ Setouchi Editorial Institute ]

Cover Illustration DANNY

Illustration MOMO MURAKAMI

Special Thanks Everyone in the Kamijima Town

デイブ・シンクレアは、「Opening Message」とあります。

以前、デイヴ・シンクレア(Dave Sinclair)のCD『Out of Sync』(dsincs-music、2018年)を注文したとき、愛媛県の弓削島から届いて、驚きました。

『島の日々をめぐる本』 は右開き、『The Dream Islands of Kamijima』は左開き

弓削島の朝焼けを写した見開きに、次の言葉が添えられていました。

早朝の弓削島、松原、水平線が淡いピンク色に染まる。

Matsubara, Yuge Island in the early morning. The horizon is dyed pale pink.

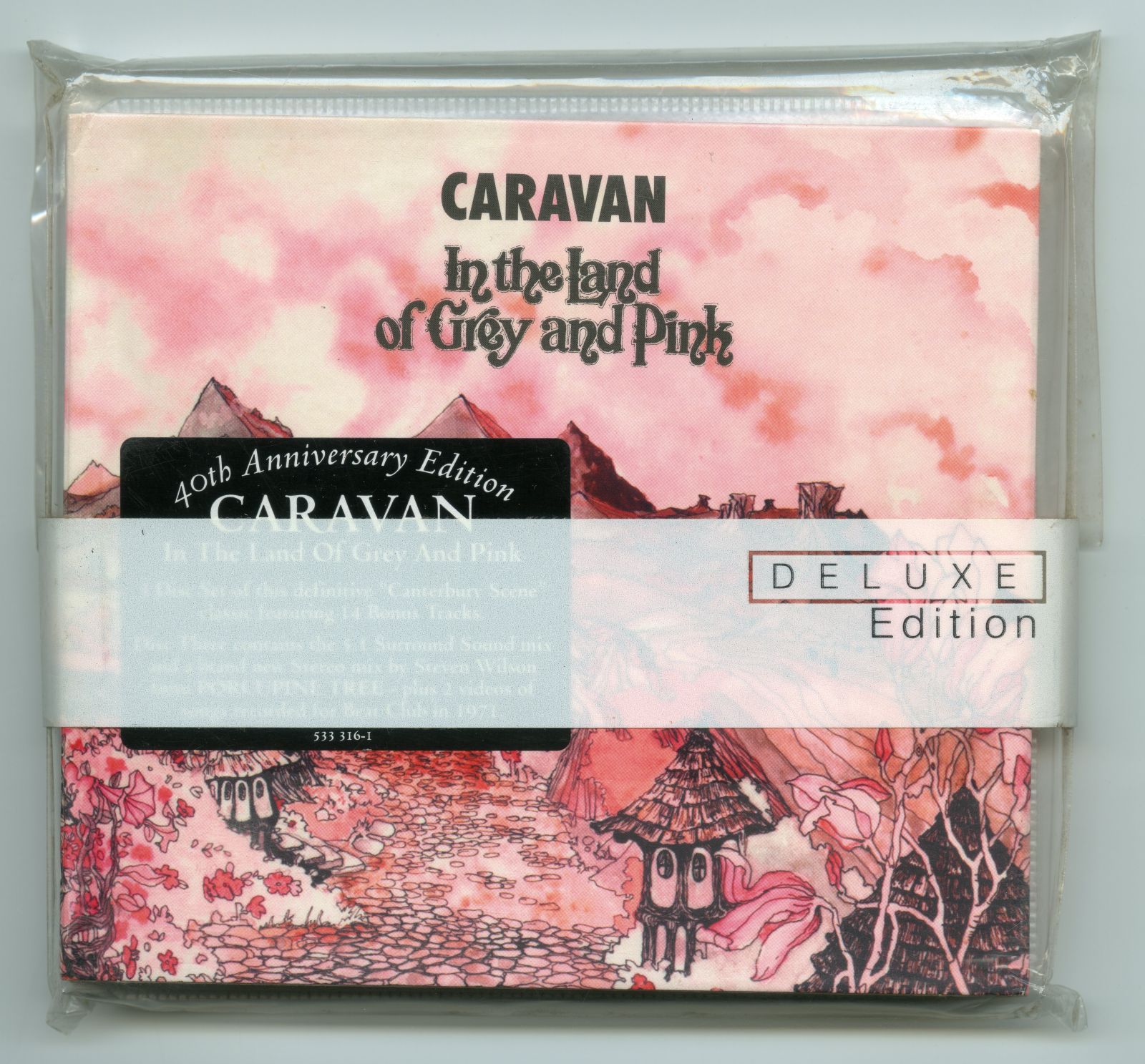

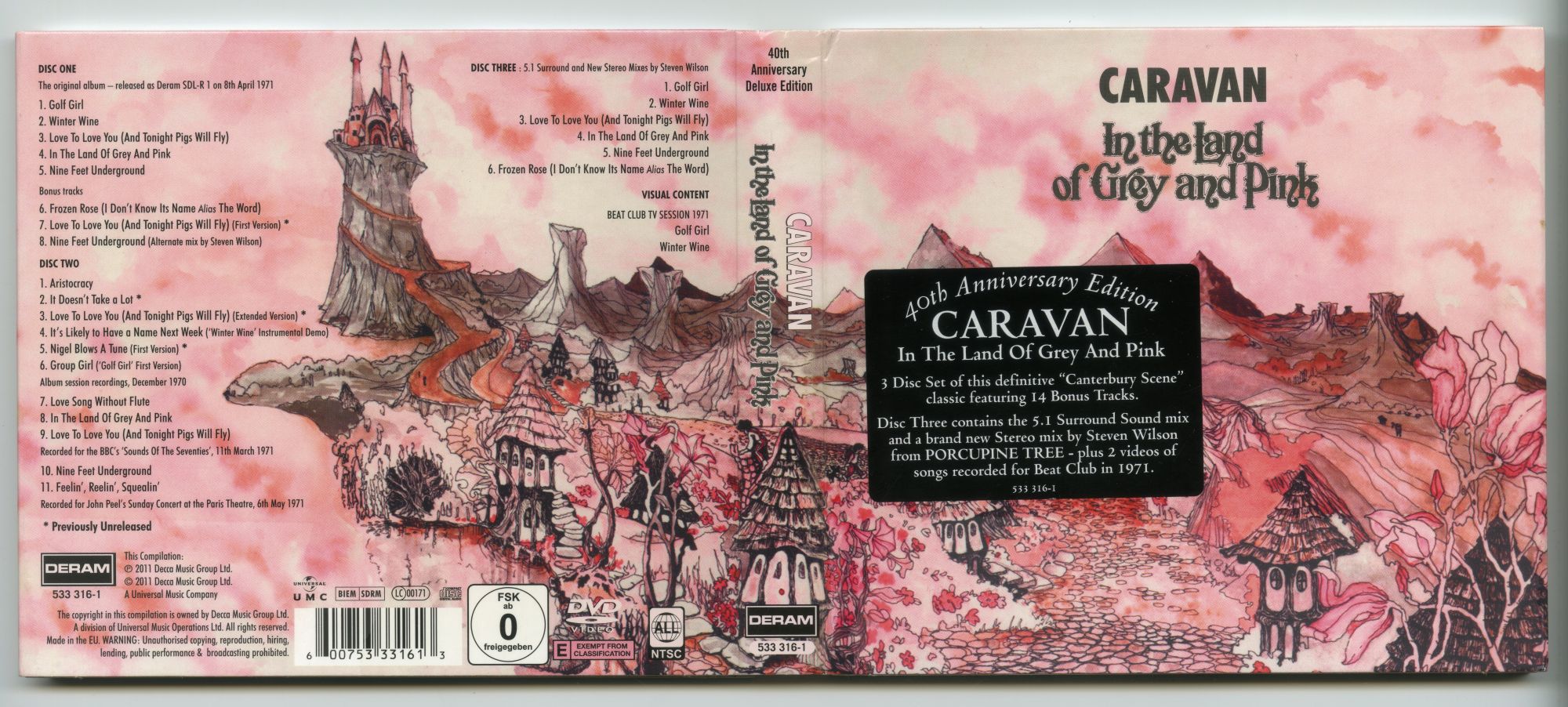

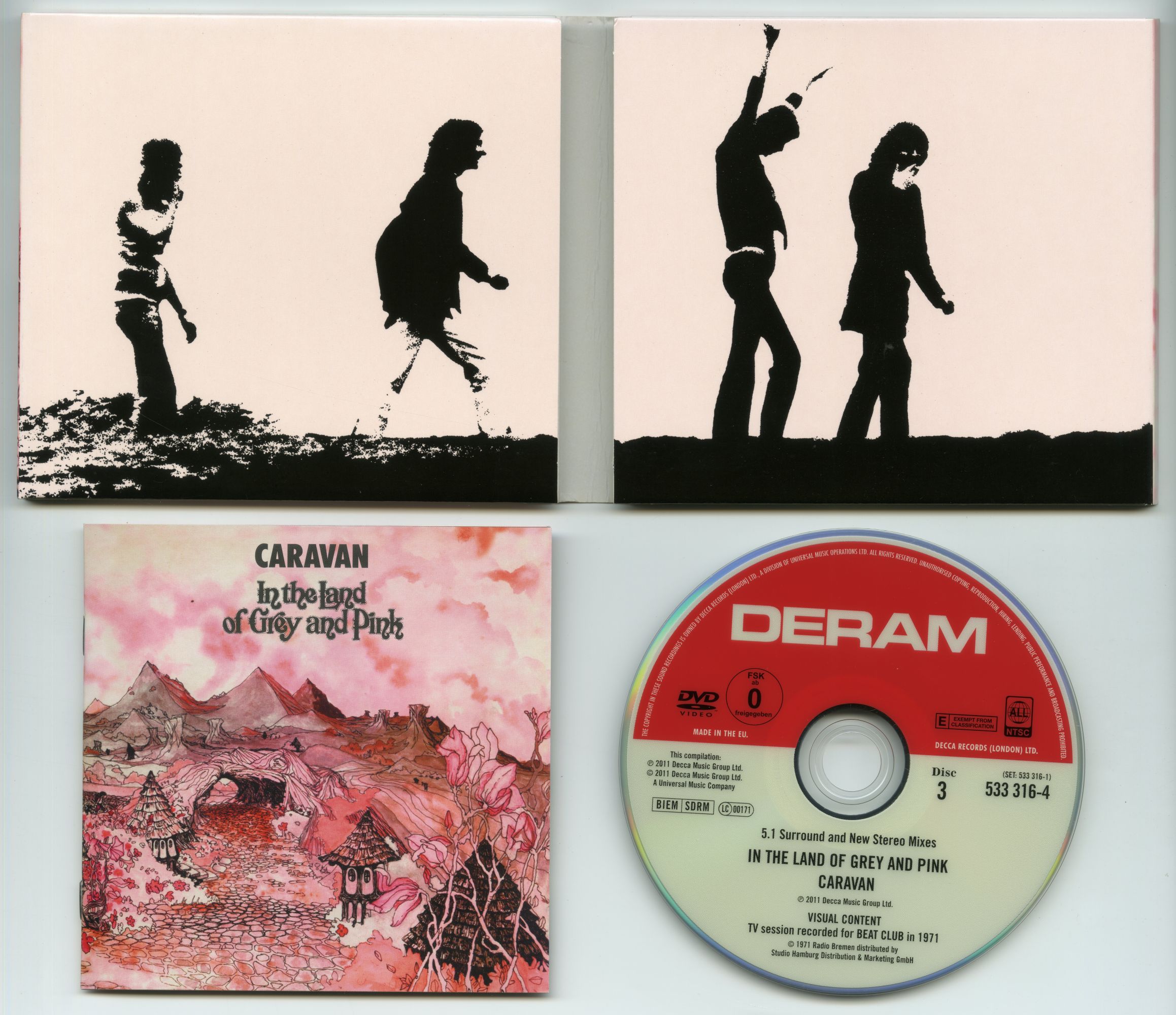

デイブ・シンクレアでまず思い浮かぶのは、キャラバン(Caravan)のアルバム『In the Land of Grey and Pink(グレイとピンクの地)』(1971年、Deram)でのキーボード・プレイですが、まさにグレイとピンクの地の写真です。

こういうとき、1971年の英Deram盤が手もとにあれば自慢になるのでしょうが、手もとにあるのはCDばかり。

2011年に出た、CD2枚+DVD1枚のデラックス・エディションを引っ張り出しました。

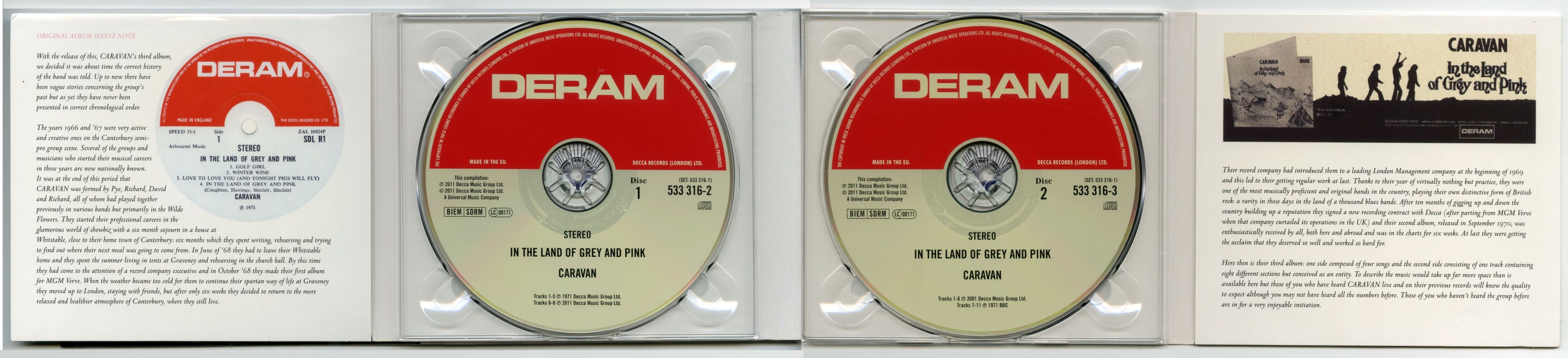

『In the Land of Grey and Pink(グレイとピンクの地)』のデラックス・エディションがでた同じ年、デイブ・シンクレアがNHK-FMの『プログレ三昧』(2011年10月10日放送)で生演奏したときものをMDで録音したものがあって、時々聴き返します。

NHKでのライブですから、ものすごくいい状態の音源がNHKに残っているのではないでしょうか。

公式にリリースできないものかしらん。

録音媒体としてのMDは廃れてしまいました。

今使っているプレイヤーが壊れたら、聴くのが難しくなりそうです。

演奏された曲は、

01 If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You(1970)

02 Man is the Child(1975・2011)

03 Distant Star(2011)

04 Nine Feet Underground(1971)

05 O Caroline(1972)

メンバーは、

Dave Sinclair キーボード

山本精一 ギター

上野洋子 ヴォーカル、キーボード

mito ベース

ドラムス 冨家大器

◆

弓削島というと、前回紹介した斎藤龍鳳も、1968年の自転車の旅で立ち寄っていました。

一九六八年の夏、私は自転車で西にむかって走っていた。行く先々で泳ぎ、日が沈むとまた走った。誰とも話をする必要がないし、誰かと話をしたくなれば自転車を止めさえすれば、誰とでも話しあえた。水のなかはサイレントの世界である。水中眼鏡をかけ潜っている六十秒弱の間、私はハンカクメイなのではないかと思えるくらい、世間の現実から遠ざかってしまう。芸術のことも政治のこともそっちのけで、十二、三センチ幅ぐらいのガラスに映る海底にみとれ、呼吸がもうとてもつづかないのを憤懣に思い、同時に、これ以上息を止めていたら死ぬと一方では考え、思い切り強く、ぬるりとした岩肌を蹴って水面に顔を出そうとする。しだいに頭上が明るくなり、水面を下から眺められる位置まで浮かび上がりながら、まだ水面に達しない時、私は私の肺が破れるのではないかとあせる。だが、まもなく私は浮上し、私の鼻腔や口腔が、いそがしく酸素をむさぼり吸う。積乱雲が水平線の上に浮かんでいるほかどこを見まわしても人がいないような時、私は太平洋のまんなかで、ひどく個人主義的な幸福感に浸る。大きく空気を吸い、また頭から逆落しに身体を水中に没して行く。

陽差しが弱くなると、自転車を点検する。ブレーキの甘くなった箇所、切り換えの渋くなった変速機など、締めたり、油を差したりする。水筒に水をつめ、タイヤを親指で押して異常がなければ出発である。平均二十キロ、雨さえ降っていなければ、まずまず快適な旅だ。焼津、静波、御前崎、浜岡、知多半島、鳥羽、熊野灘、尾鷲、瀬戸内海因島、愛媛県弓削島、ペダルを踏む、そして泳ぐ、またペダルを踏む。両脚はそれが日常になったので、少々の疲労を私が身体全体で感じようとも、意に介さず独立して無意識にペダルを踏む。七月の終りに、ずぶぬれで、東京を出てから三週間以上、私はそんな暮し方をした。私の一九六八年夏である。(「一九六八年の夏」)

◆

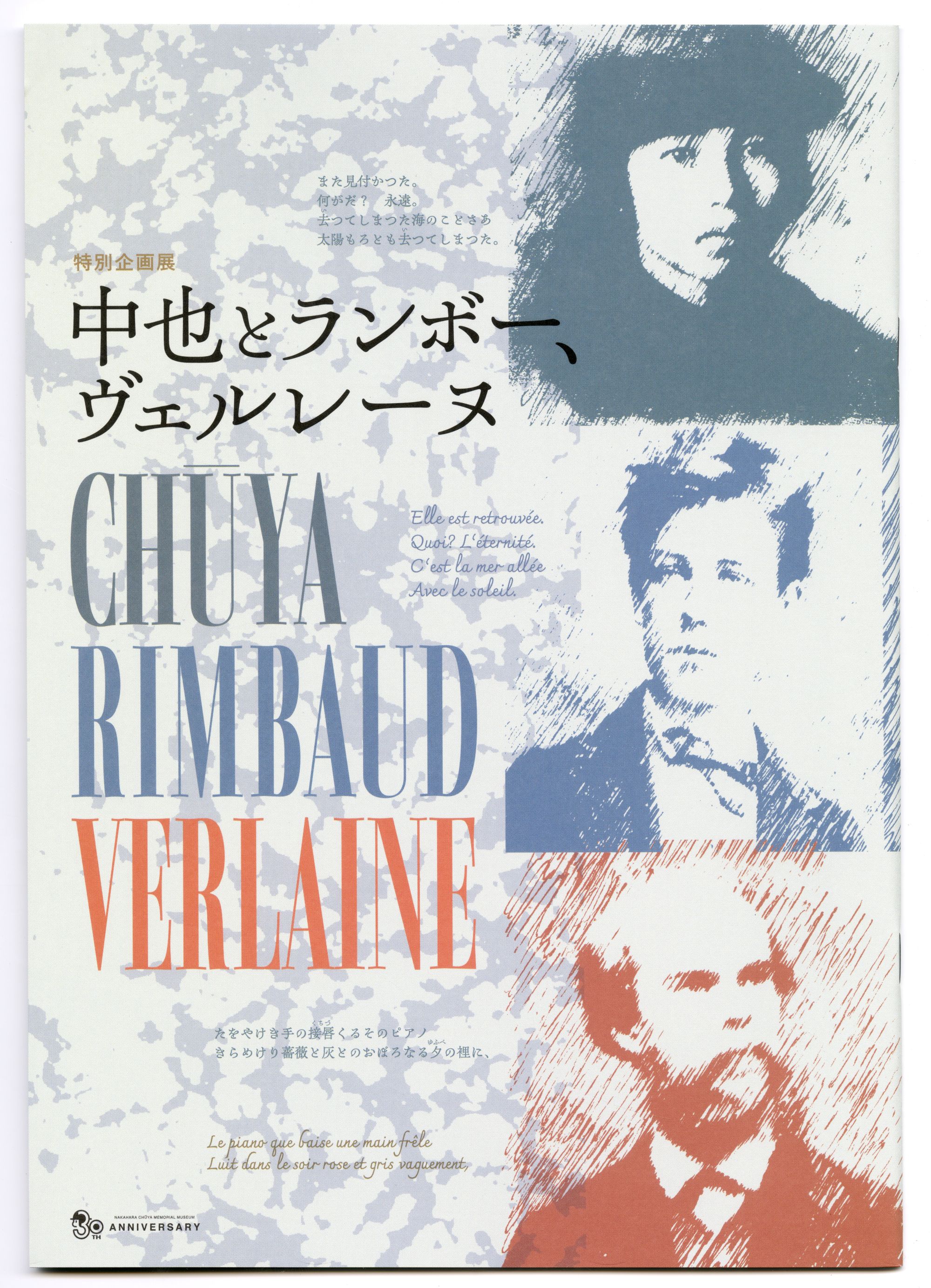

中原中也記念館の菅原真由美さんから、『中原中也研究29』と特別企画展『中也とランボー、ヴェルレーヌ 』のパンフレットをお送りいただきました。

感謝です。

中原中也(1907~1937)単独名義の最初の本で、秋朱之介(1903~1997)が制作・装幀した、『ランボオ詩集《学校時代の詩》』(1933年12月10日、三笠書房)についても触れられています。

『中原中也研究29』(2024年8月31日発行、中原中也記念館)に掲載された「講演 川島幸希 署名本の世界――中原中也と四季派の詩集から」は、中原中也『山羊の歌』(1934年12月10日、文圃堂)の署名献呈本についての考察が中心の講演録で、古書好きにとってうらやましい限りの読み物になっています。『山羊の歌』の署名献呈本は、現在36冊把握されているそうです。

秋朱之介が制作・装幀した『ランボオ詩集《学校時代の詩》』の署名献呈本についても簡単に説明されています。

切りのいい番号は誰であったとか、献呈された本を生涯手もとに置いた人、すぐ手放した人などが分かれば、と考えるとわくわくしますが、それを調べるのは大変だろうなと、後ずさりしてしまいます。

はたして、秋朱之介宛ての『山羊の歌』献呈署名本は存在するのでしょうか?

川島幸希氏は、『ランボオ詩集《学校時代の詩》』の署名献呈本を12冊見たことがあるそうです。また、「不思議なことに、なぜかこの本は無番号の番外本がすごく多いんです。そして大岡(昇平)が、中也は印税代わりに貰った本を寄贈したと書いています。」と語っています。

そうした昔語りを、秋朱之介存命時に、聞きに行かれた方がいらっしゃればよかったのに、と思います。

『idea アイデア』354号(2012年9月発行、誠文堂新光社)の「日本オルタナ出版史 1923―1945 ほんとうに美しい本」に掲載された写真のなかに、窪田般弥訳『フランス現代詩 19人集 新装版』(1969年12月1日発行、思潮社)の余白に、秋朱之介が書き込みをしているものがありました。

その書き込みのなかに、「中原中也」という文章がありました。

中原中也

アテネフランスの学生で

ランボー気どりのかつこうで

出版屋に訳詩を売りこんでいた

中原中也と

いう少年が

持ち込んできたランボーの学生時代の詩集を

〔私は=墨消〕日本で

最初に私

がこさえた日本限定版クラブの一冊として

刊行してやつた、

その印税で

私は彼と千葉の船橋というところに

遊びに行つて酒をくんで

二人の持金全部を使い果たした、

かへりには

二人共無

一文なので船橋から東京迄気車のレール伝いに歩いてかへつた、

東京に着いた時は二人共つかれと空腹で

へとへとになつたことを半世紀後の今日になつても

忘れない、

中原は死ん

で詩集や

伝記まで出ているが、最初の本がどんないきさつで

出版された

かということなど、伝記のどこにも出ていない、

この「船橋」~「東京」往還のことが、頭の中で、映画のフラッシュバックのようになっています。

秋朱之介(西谷操)の勝手知ったる横浜でなく、なぜ船橋だったのでしょう。

船橋遊郭へ遠征したのでしょうか。

特別企画展「中也とランボー、ヴェルレーヌ 」で、秋朱之介装幀のものでは、

■ランボー 堀口大學訳『酔ひどれ舩』(1934年2月1日、日本限定版倶楽部)

■ランボー 堀口大學訳『酔ひどれ船』(1936年12月5日、伸展社)

■中原中也訳『ランボオ詩集《学校時代の詩》』仮装本(1933年12月10日、三笠書房)

■中原中也訳『ランボオ詩集《学校時代の詩》』特製本(1933年12月10日、三笠書房)

などが展示されていたそうです。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

秋朱之介というペンネームは、どういう意図でつけたのだろうと考えます。

秋朱之介の文章のなかに「秋」ということばは割とよく出てきて、自己顕示のように二重の意味を持たせているようなことも感じます。

師匠の堀口大學が訳したヴェルレーヌの「秋の歌」を、自身の歌のように取り込んだのではないかと考えたりもします。

最初は「秋」でなく篆字の「秌」の字を使っていました。

横溝正史の『悪魔が来りて笛を吹く』には、「椿秌子(つばきあきこ)」という人物が登場します。

秌朱之介(西谷操)は、 山本周五郎の『柳橋物語』の初出となった『椿』という雑誌を自分の操書房から1946年に出しています。

横溝正史は、秌朱之介(西谷操)のことを知っていて、「椿秌子(つばきあきこ)」という登場人物の名前をつけたのではないか、妄想したりします。

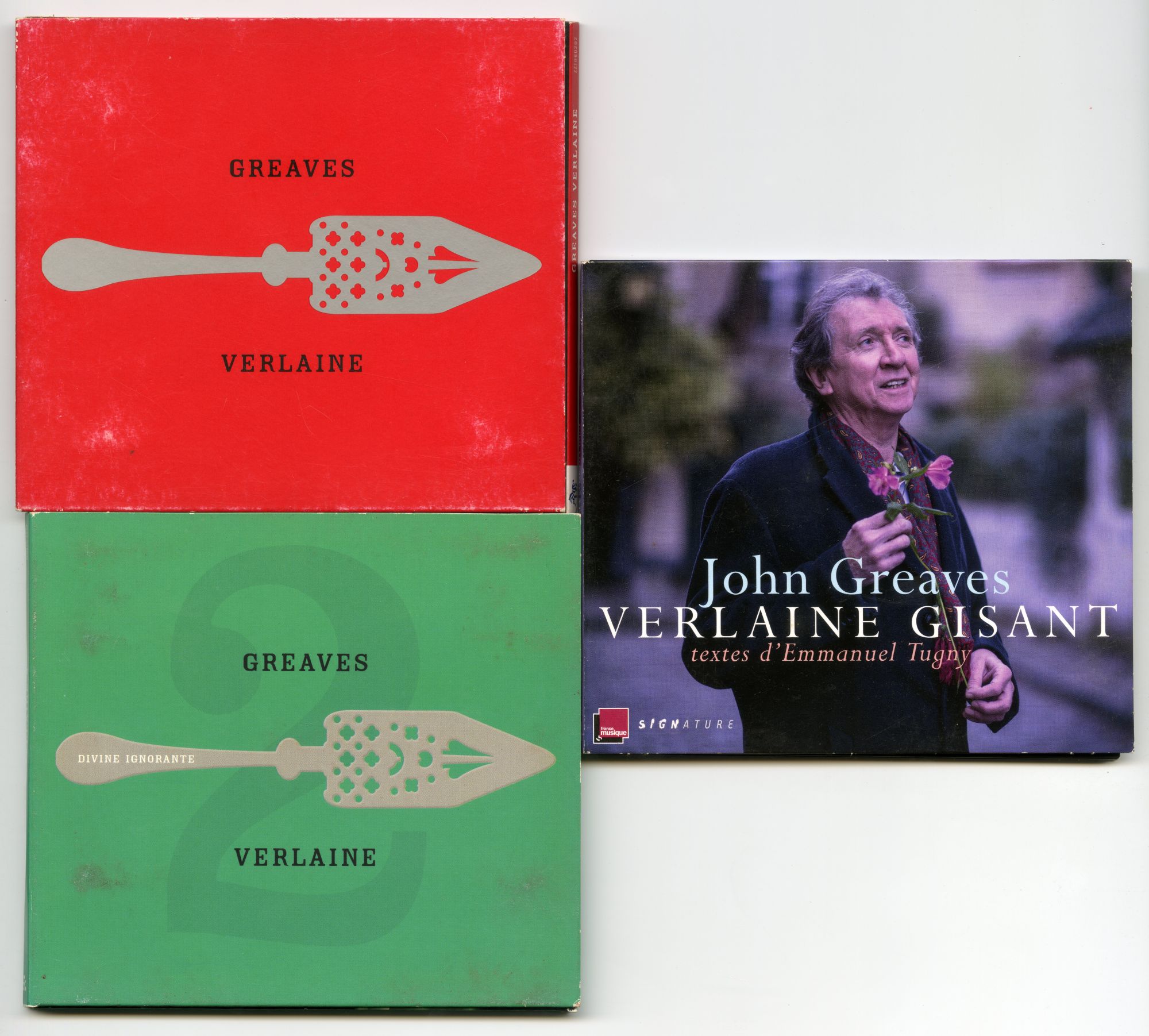

John GreavesのVerlaine三部作については、「189回」でも少し取り上げましたが、改めて、ヴェルレーヌの詩にジョン・グリーヴスが曲をつけた「秋の歌(Chanson d'automne」を。

1930年代なら、あるいは1970年代なら、仏文畑の人で、こんな作品についても、あつく語れるような文字媒体があった気もするのですが、今、John GreavesのVerlaine三部作をあつく語れる場所が、どこかにあるのでしょうか?

日本では、かつてのように、フランス語がオシャレ、という感じがなくなってきています。

学生がみな名前だけでもしっているような文化的ヒーローというか、そういう存在がフランスから久しく出ていないような気がします。

John GreavesのVerlaine三部作のようなものと向き合う余裕も、なくなってしまったのかもしれません。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

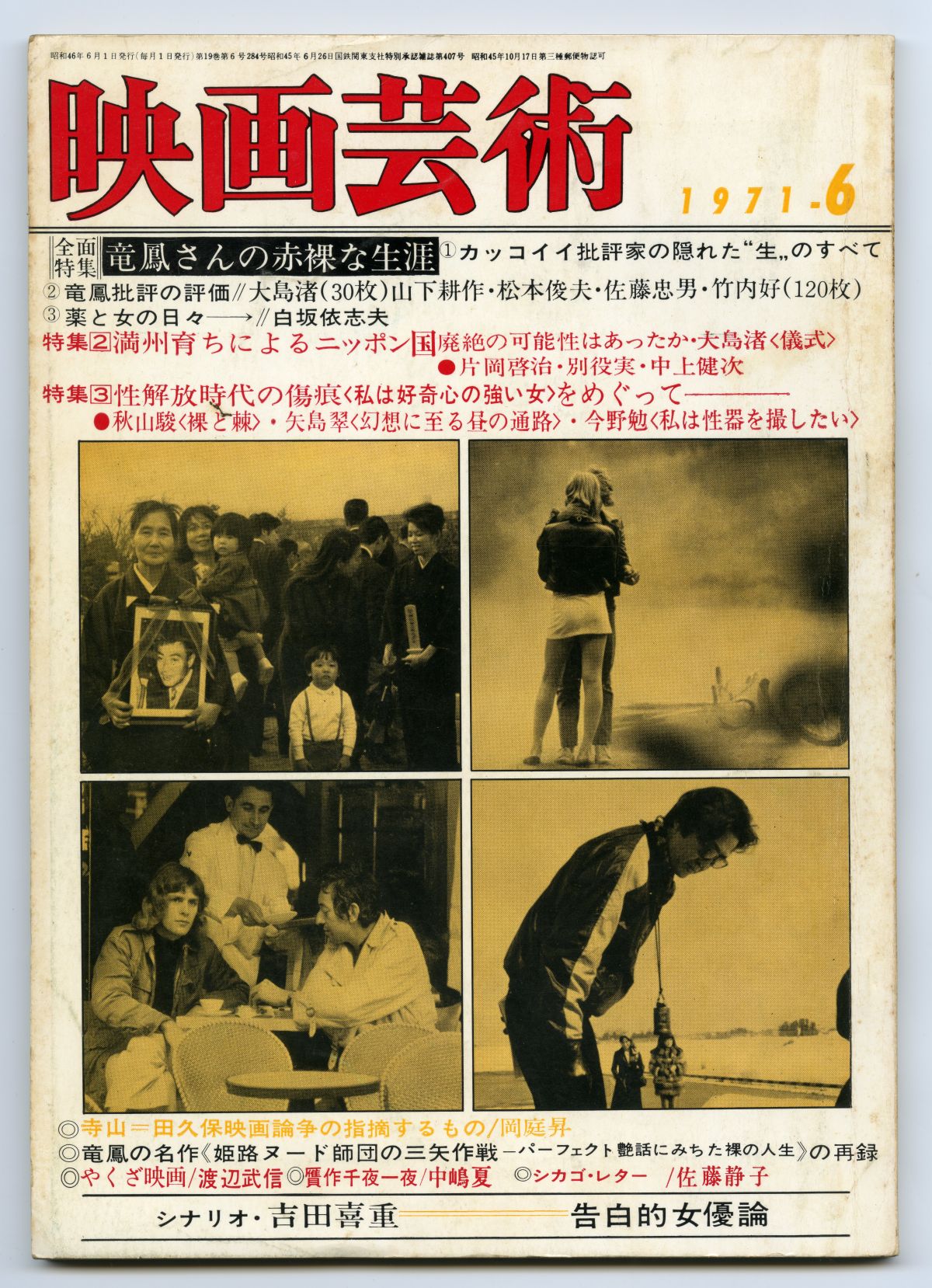

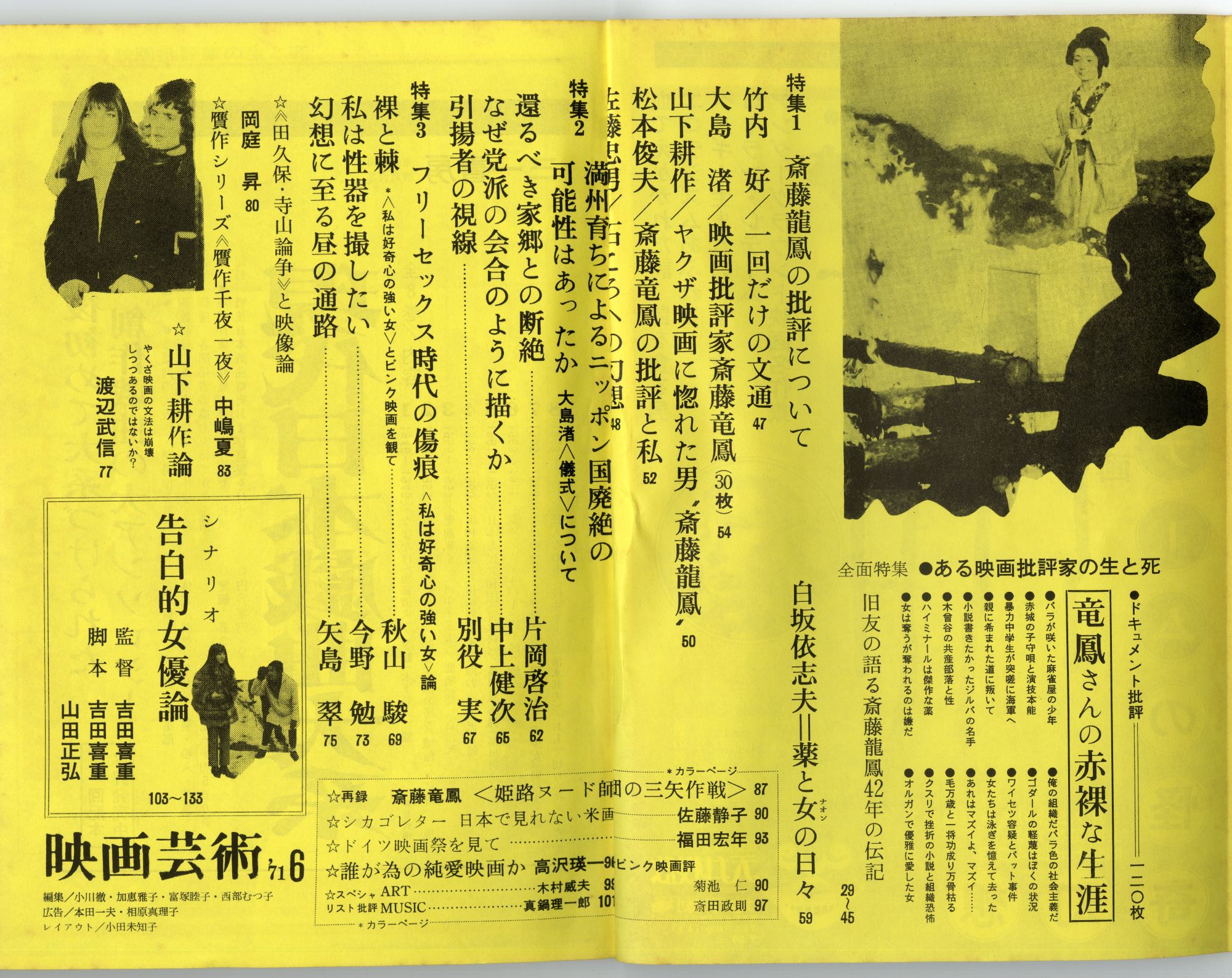

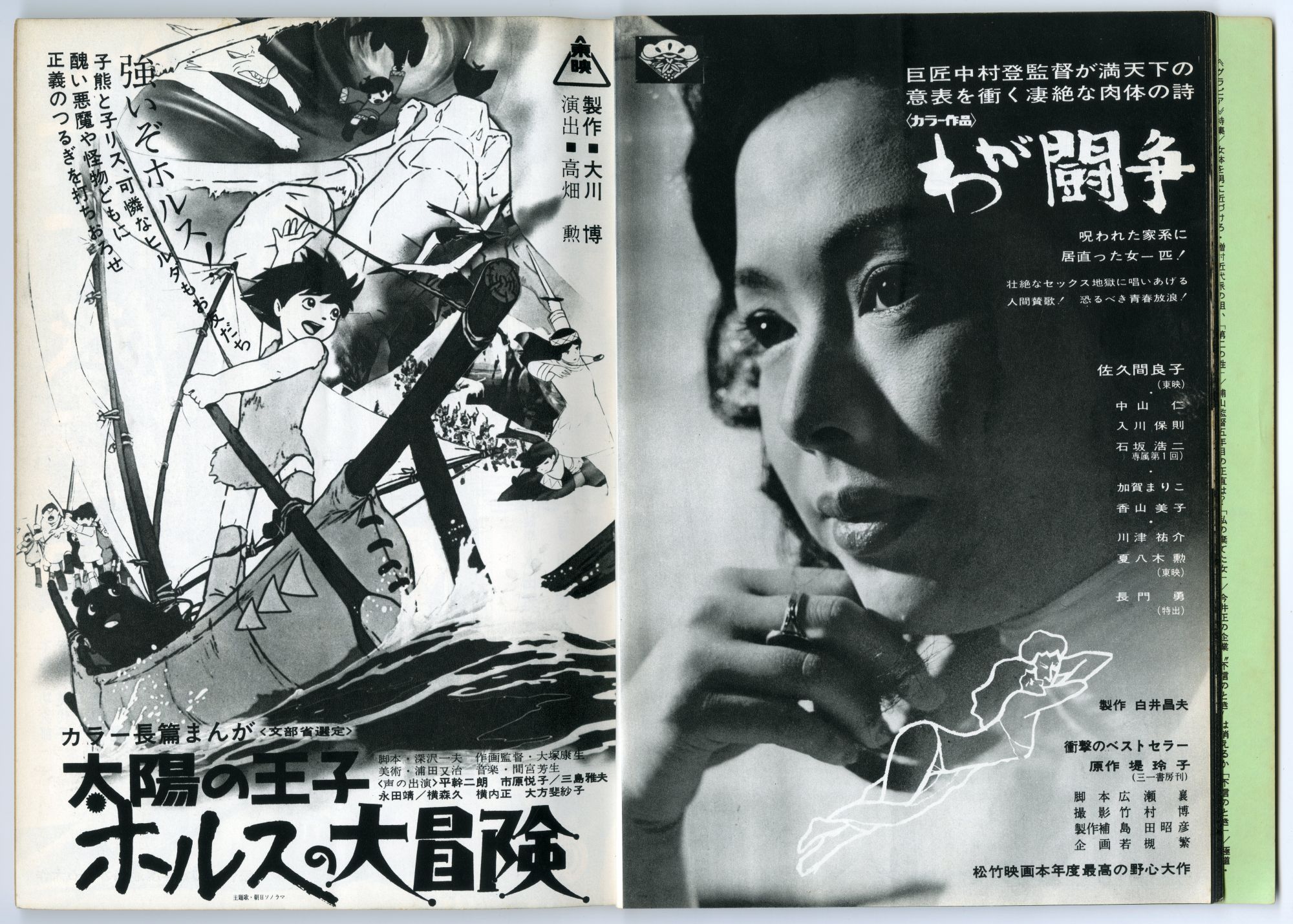

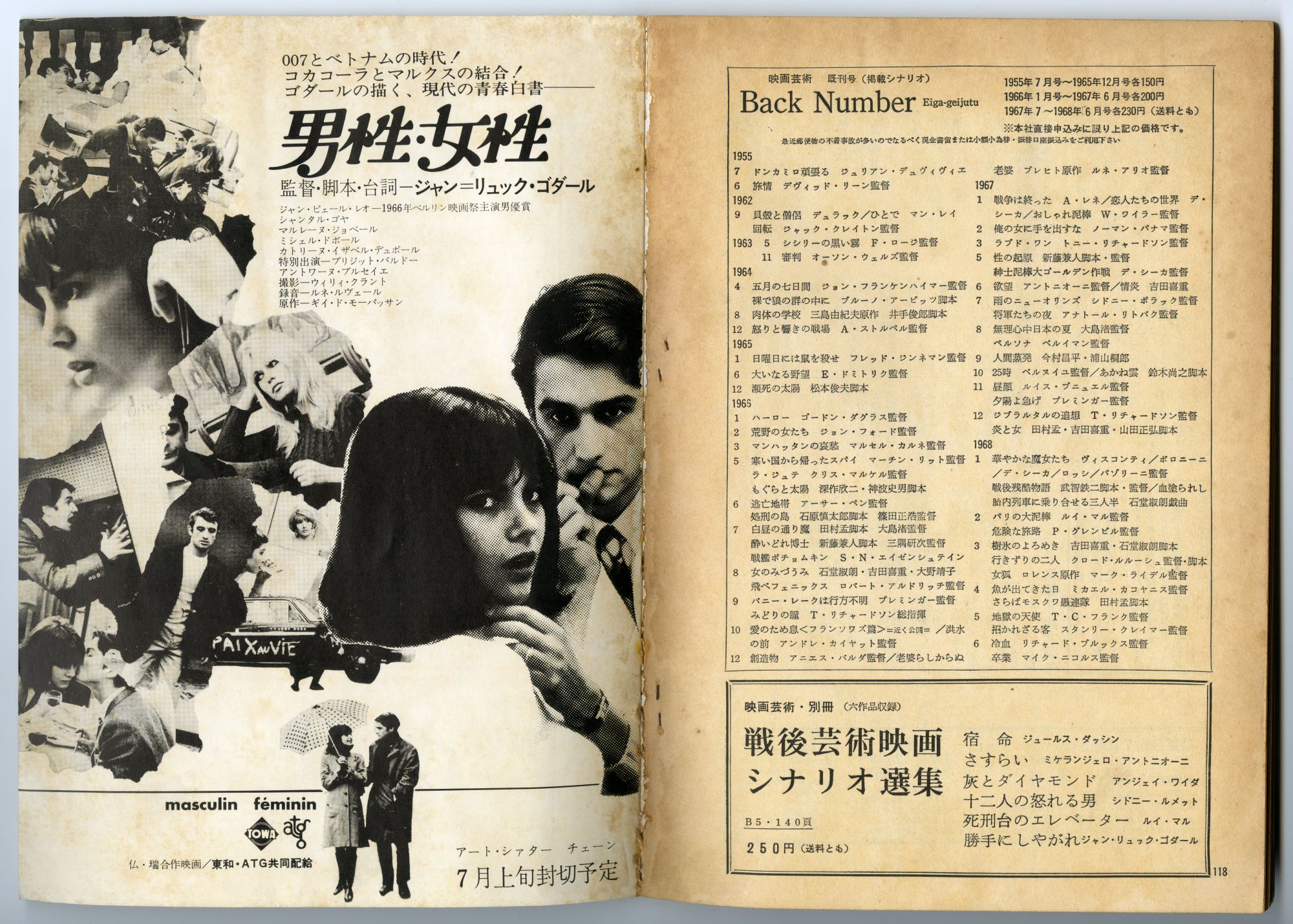

426. 1971年の『映画芸術』6月号(2024年8月27日)

古本屋さんに並んでいた1968年・1970年、1971年の『映画芸術』6冊のうち、残りの2冊。

この6冊の『映画芸術』を見てしまうと、2つの死を身近な死として感じます。

三島由紀夫(1925年1月14日~1970年11月25日)

斎藤龍鳳(1928年1月10日~1971年3月25日)

■『映画芸術』1971年6月 全面特集 龍鳳さんの赤裸な生涯

1971年/vol.19/No.284

昭和46年6月1日発行

発行人 大和岩雄(大和書房)

発行所 株式会社大和書房

編集人 小川徹(編集プロダクション映芸)

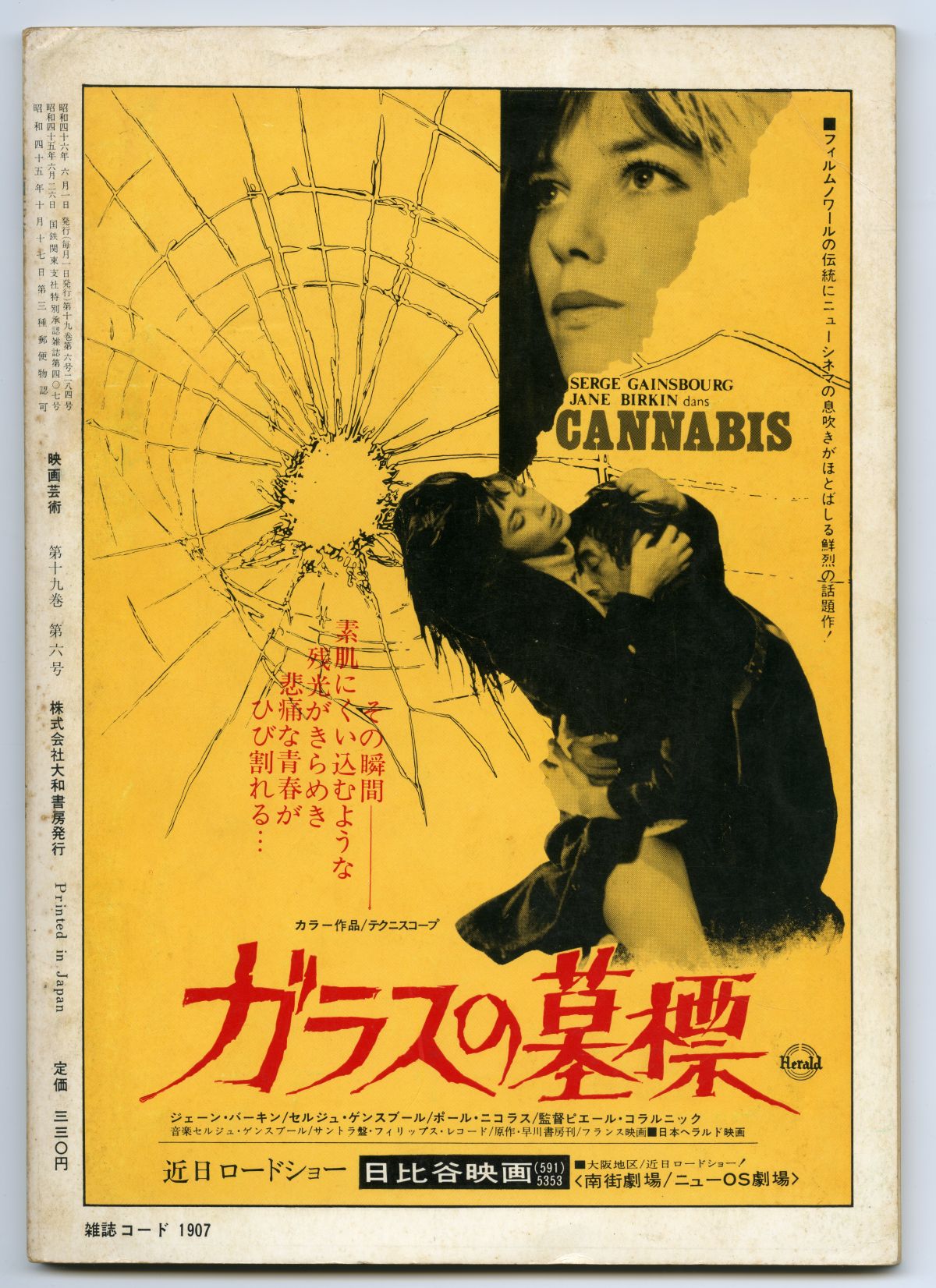

裏表紙の映画広告は、セルジュ・ゲンズブールとジェーン・バーキン主演のピエール・コラルニック監督作品『ガラスの墓標』

裏表紙に広告がありますが、映画評は眞鍋理一郎の「映画音楽Music」での言及のみ。

「主役のセルジュ・ゲインズブールの一寸した異貌と、相棒のポール・ニコラスの丸っきりの丸太ん棒気質の様なものが、かわいらしく面白く、私を満足させる。それにしても、この時代の若い女の顔は、どうしてこうも、つまらなくまた同じ様になってしまうのか不思議でならない。(略)いまどきヨーロッパのどこかの大学のキャンパスにゆけば、同じ様なのがごまんところがっている。」

ジェーン・バーキンの顔を「つまらなくまた同じ様」なものと思う感性は、女性像の転換期におけるものということでしょうか。

特集の冒頭に「あなたが死んだので永年のつきあいである映画芸術は三島のときよりも派手で賑やかな特集を組みました。」とあります。

『映画芸術』では三島より愛されていたのだなと思いました。 熱のこもった追悼号です。

ドキュメント批評 龍鳳さんの赤裸な生涯 (120枚)

竹内好 一回だけの文通

大島渚 映画批評家斎藤竜鳳

山下耕作 ヤクザ映画に惚れた男"斎藤龍鳳"

松本俊夫 斎藤竜鳳の批評と私

佐藤忠男 石ころへの幻想

白坂依志夫 薬と女の日々

目次に、中上健次と別役実が並んでいます。

中上健次 なぜ党派の会合のように描くか

別役実 引揚者の視線

目次に、編集・広告・レイアウト

編集/小川徹・加藤雅子・富塚睦子・西部むつ子

広告/本田一夫・相原真理子

レイアウト/小田未知子

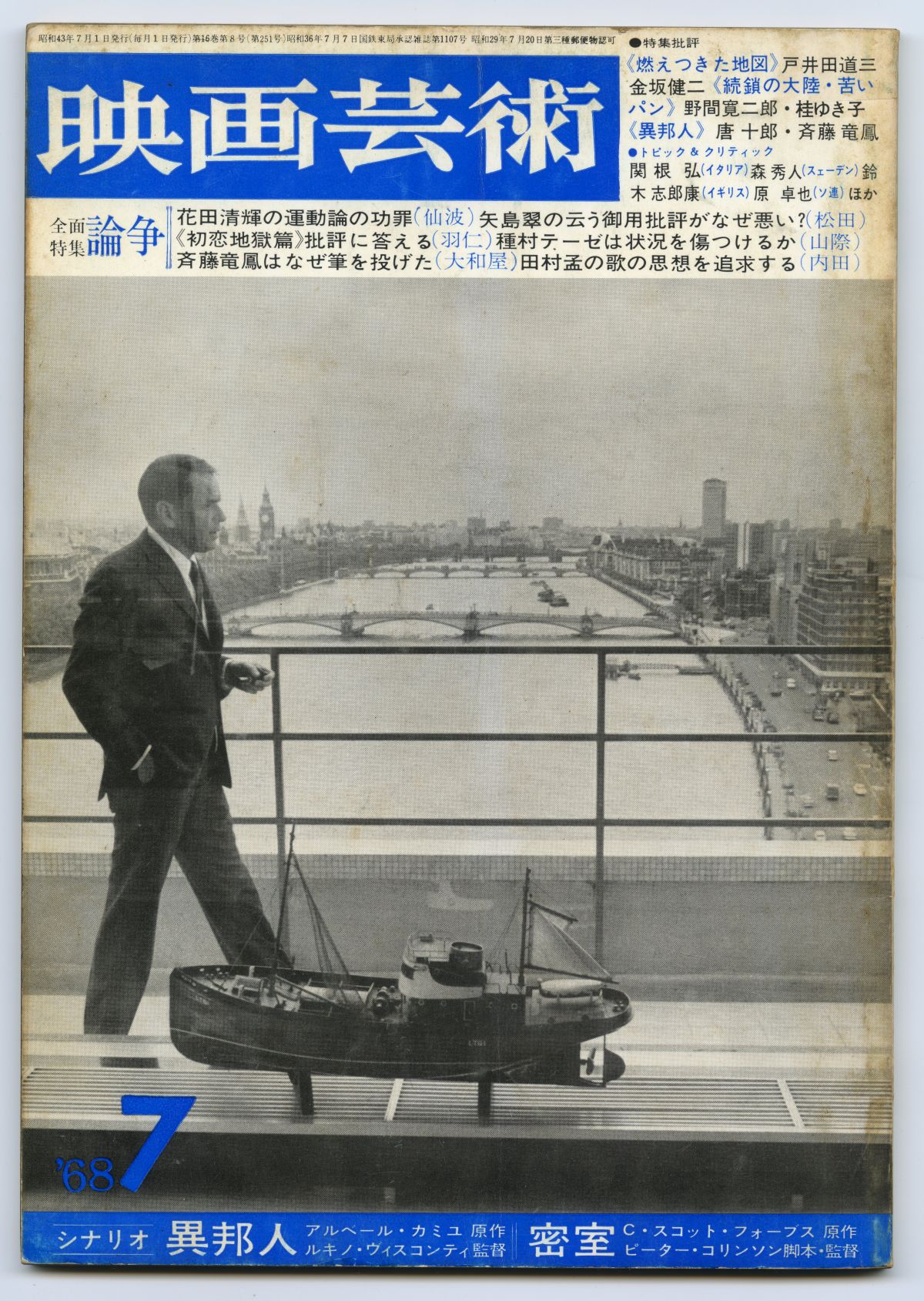

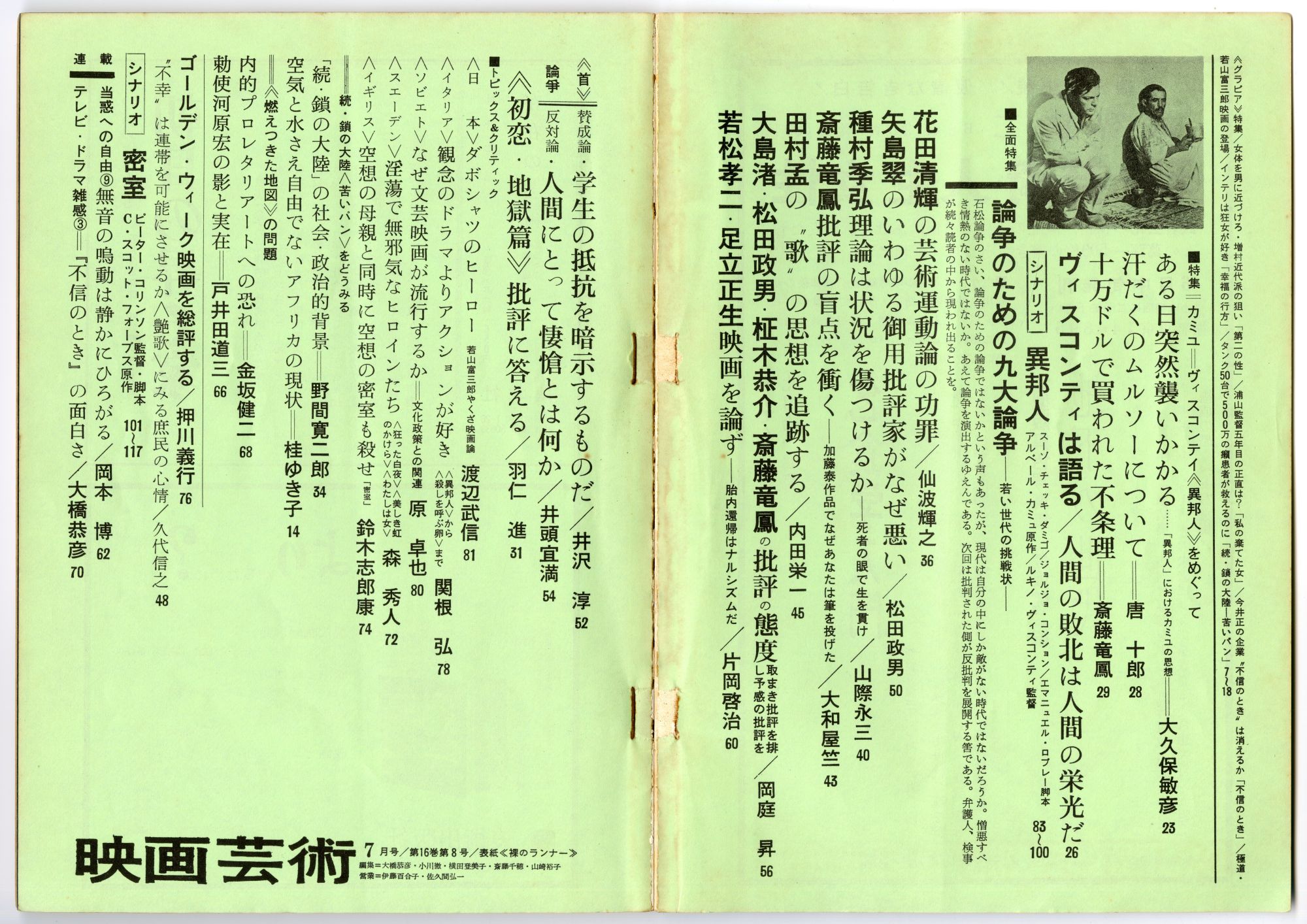

■『映画芸術』1968年7月 全面特集 論争

1968年のものも1冊ありました。

1968年/Vol.16/No.251

昭和43年7月1日発行

編集発行人 大橋恭彦

発行所 株式会社映画芸術社

裏表紙の広告は、アラン・ジェシュア監督のフランス映画『殺人ゲーム』。

■現代のトップをいく

サイケ音楽(Psyche Music)

ポップ・アート(Pop Art)

コミックス(Comics)

が華麗に織りなす話題作!

というコピーがたまらなく1968年です。

ヴィスコンティの『異邦人』特集

斎藤龍鳳は、「十万ドルで買われた不条理」を寄稿。

全面特集「論争のための九大論争」のなかで、大和屋竺が「斎藤龍鳳」批判「あなたはなぜ筆を投げた? 私は加藤泰に弁護する」を投稿。

目次に編集・營業担当者名

編集=大橋恭彦・小川徹・横田登美子・斎藤千穂・山崎裕子

營業=伊藤百合子・佐久間弘一

高畑勲の第1回監督(演出)作品『太陽の王子ホルスの大冒険』の広告。

表3に、ゴダールの1966年作品『男性・女性』の広告。

1968年7月に日本公開。

最高の「アイドル映画」だったと思います。

というわけで、古本屋にまとまりとしてあった6冊の『映画芸術』は、三島由紀夫と斎藤龍鳳の死を浮かび上がらせるものでした。

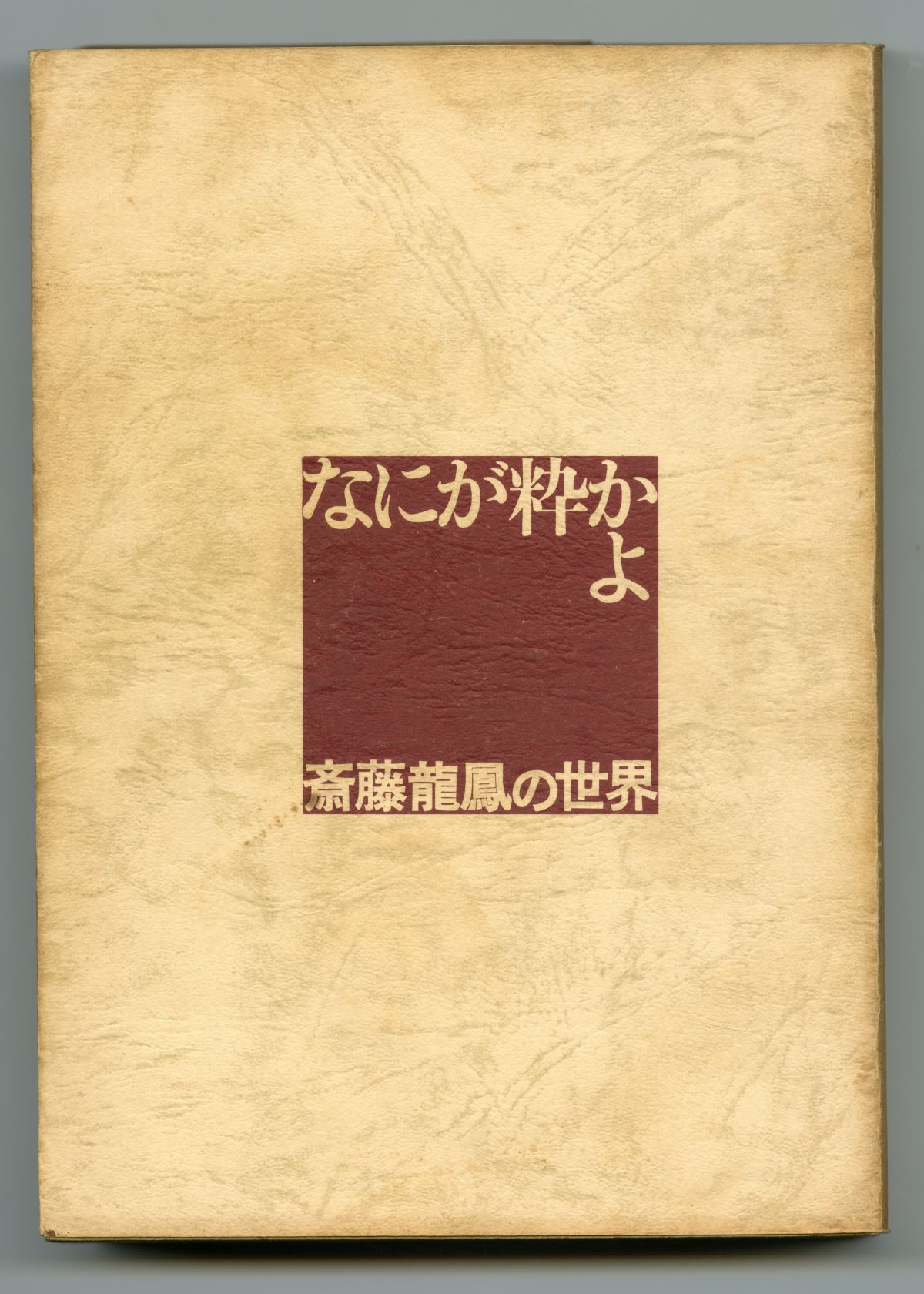

■斎藤龍鳳『なにが粋かよ』(創樹社)

初版は1972年。てもとにあるのは、1978年5月15日新装版第一刷。1997年にワイズ出版から増補版もでています。

斎藤龍鳳(1928年1月10日~1971年3月25日)の映画批評をまとめた一冊。

編集は、井家上隆幸(1934年1月1日~2018年1月15日)。

厚い本でで「なにが粋かよ」の背文字が目立ちます。

本棚のなか「なにが粋かよ」とにらみをきかせています。

斎藤龍鳳の映画評で、ジョセフ・ロージィ『唇からナイフ』の文章を、夏になると思い出します。

私は、この映画を見たら、原稿を書いたり試写室に行くのがいやになり、急に長い夏休みをとりたくなった。三重、和歌山、広島、愛媛と怠けつづけ、泳ぎまわっている。広島のはずれの島の本屋の棚に『唇からナイフ』がならんでいた。映画館では『007』をやっていた。だが私は読まないですむ、見ないですむ。映画『唇からナイフ』が私の一学期にとって決定版だったから……。私はいま、休んでいればいい。

ジョセフ・ロージィ『唇からナイフ』は土曜日の午後放送されていた吹き替え版で初めて見たような気がします。

スタッフがヴァカンス行くために作ったような映画。

モニカ・ヴィッティが主人公のモデスティ・ブレイズ(MODESTY BLAISE)、

相棒がテレンズ・スタンプ、銀髪のダーク・ボガードが悪の親玉。

初めて見たジョセフ・ロージーの映画だったかもしれません。

スパークス(Sparks)の曲に「Modesty Plays」(1983年)というのもありました。

先日、アラン・ドロンの訃報がありましたが、50歳以下の人はアラン・ドロンといわれてもピンとこないそうです。

アラン・ドロンの映画で、また映画館で見たいのは、ジョセフ・ロージー監督作品『暗殺者のメロディ』(1972年)と『パリの灯は遠く』(1976年)の2本立です。

1970年代に淫しすぎでしょうか。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

晩夏といえないほど、鹿児島でも猛暑が続いています。

気分だけでも「晩夏」ということで、本多信介の1991年作『晩夏』(1991年、アルファ・エンタープライズ)を。

ジャケットの墨絵は渋谷則夫。

1991年の晩夏はきらきらしています。

シュティフターの小説『晩夏』のような時をすごしたいものですが、台風10号をおそれています。