●my favorite things 261-270

my favorite things 261(2018年2月26日)から270(2019年5月8日)までの分です。 【最新ページへ戻る】

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

261. 1971年の『浜田遺太郎詩集』(2019年2月26日)

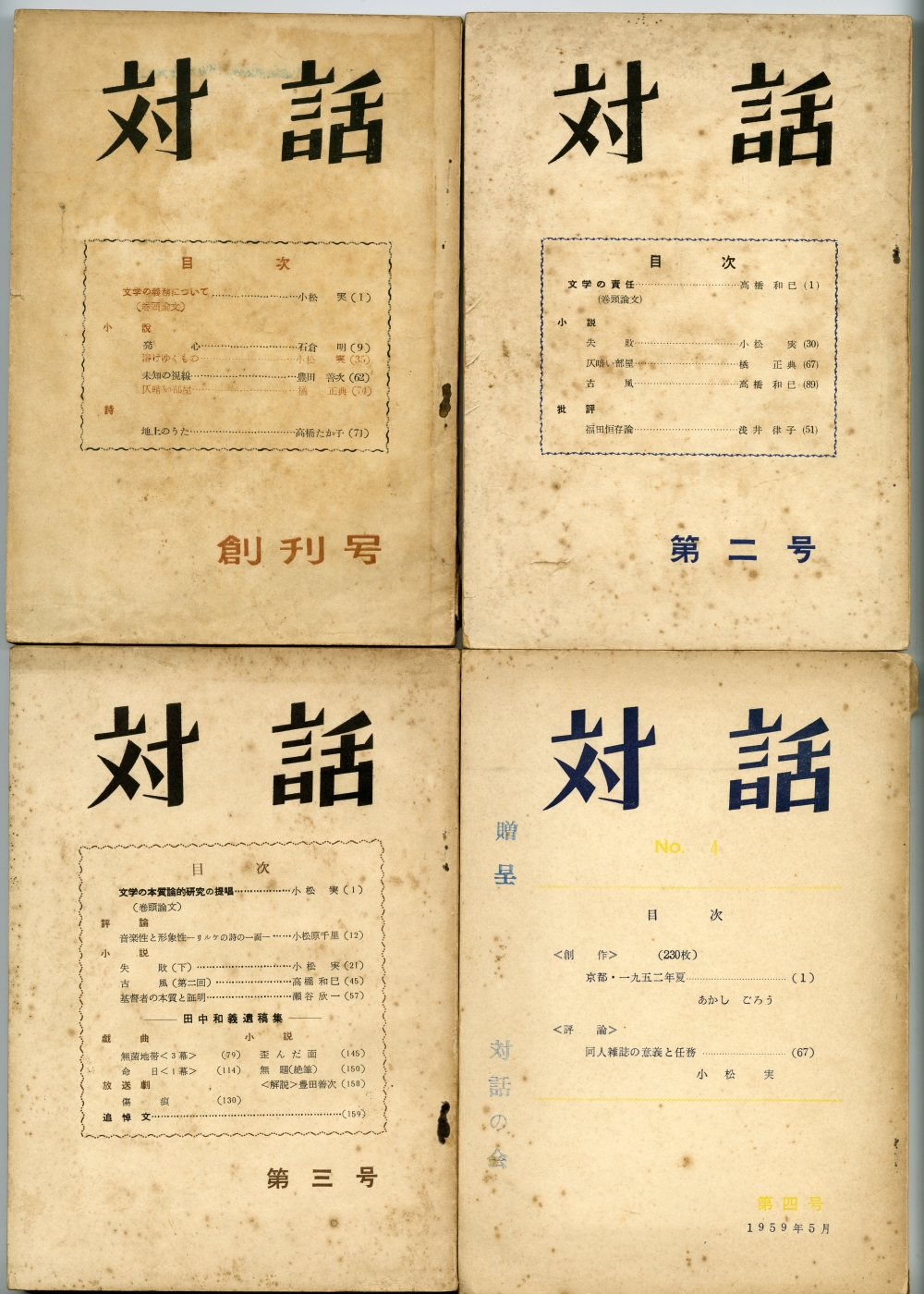

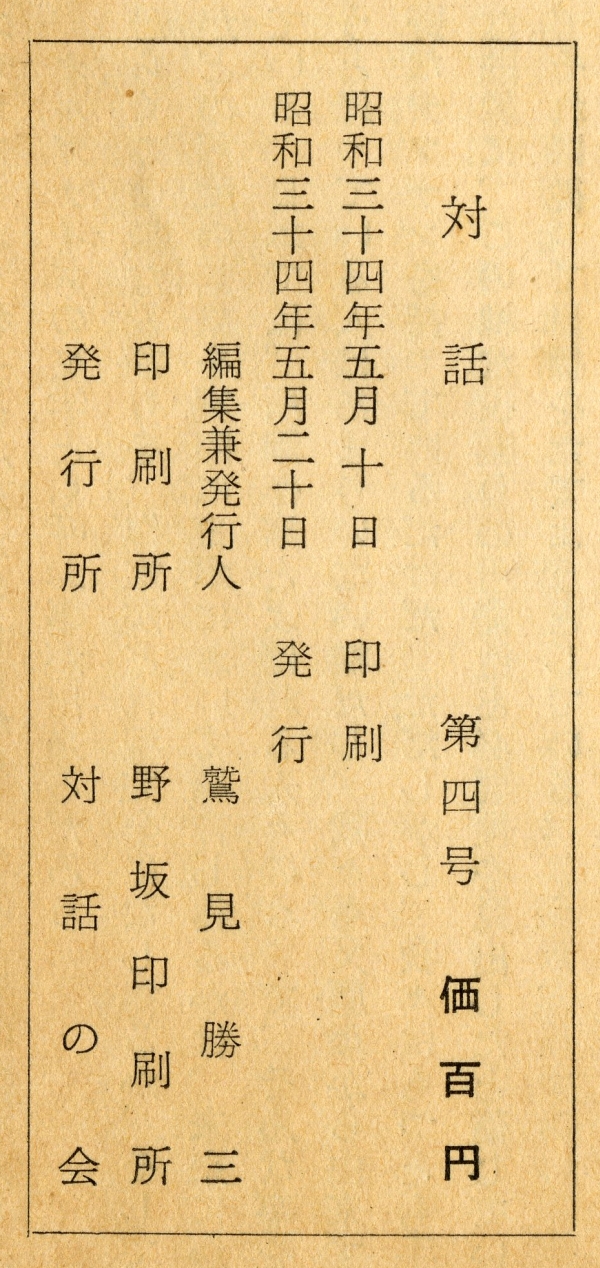

262. 1956年の『対話』(2019年2月27日)

263. 1973年ごろの村 次郎詩集『風の歌』筆写版(2019年3月1日)

264. 1958年の『森の泉 作品集 8』(2019年3月2日)

265. 1992年の『児玉達雄詩十二篇』(2019年3月3日)

266. 1947年の『詩學』11・12月號(2019年3月7日)

267. 1939年の井上和雄『書物三見』(2019年3月18日)

268. 1936年の井上和雄『寶舩考(宝船考)』(2019年3月19日)

269. 1928年の『ザ・バーリントン・マガジン』4月号(2019年4月7日)

270. 1913年のラルフ・ホジソン詩集『THE MYSTERY』(2019年5月8日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

270. 1913年のラルフ・ホジソン詩集『THE MYSTERY』(2019年5月8日)

ぼやぼやしているうちに、季節がすすんでいきます。

春が来たと思っていたら、あっという間に初夏です。

朝、目覚めの前にうつらうつらしていますと、おなじみの鳥たちにまじって、ツバメやウグイス、メジロと、春を感じさせる鳥たちの鳴き声も聞こえてきます。

ここ数日はイカル(?)の鳴き声が目立ちます。

鳥と詩の相性はいいようです。

鳥の歌声がその詩に響きわたっている詩人のひとりに、英国のラルフ・ホジソン(Ralph Hodgson、1871~1962)という人がいます。

ホジソンは、第一次世界大戦の前の英国で、画家クロード・ローヴァット・フレイザー(Claud Lovad Frazer、1890~1921)や文筆家ホルブルック・ジャクソン(Holbrook Jackson、1874~1948)と組んで、「FLYING FAME」(空飛ぶ名声)という出版所を立ち上げて、詩の小冊子を何冊か出しています。

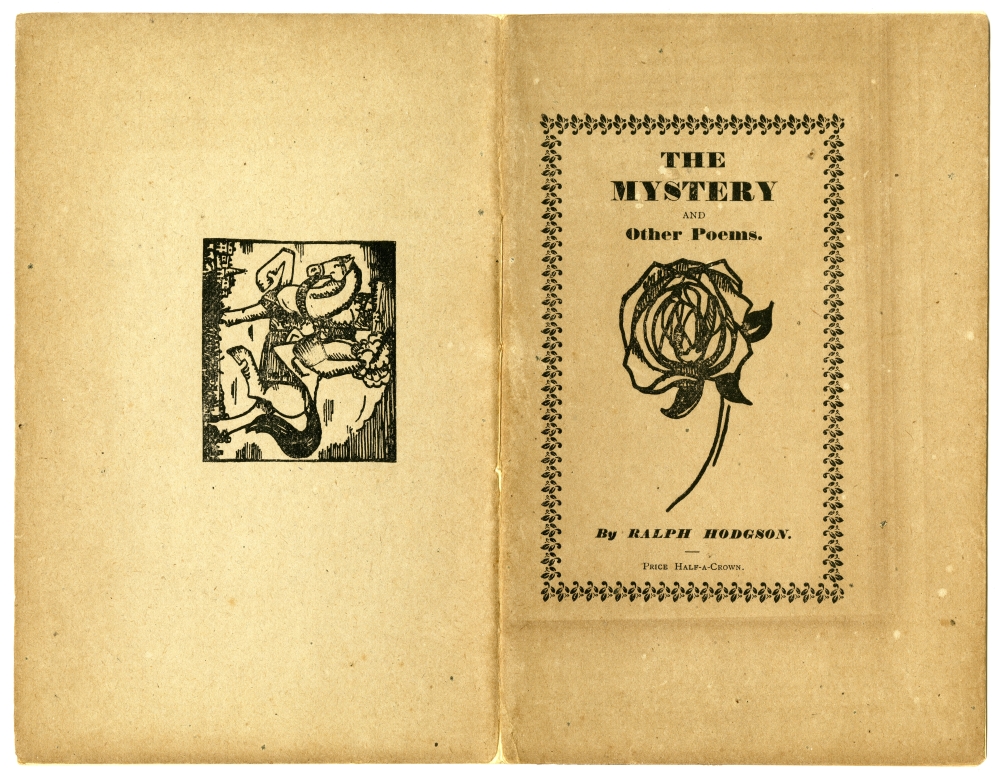

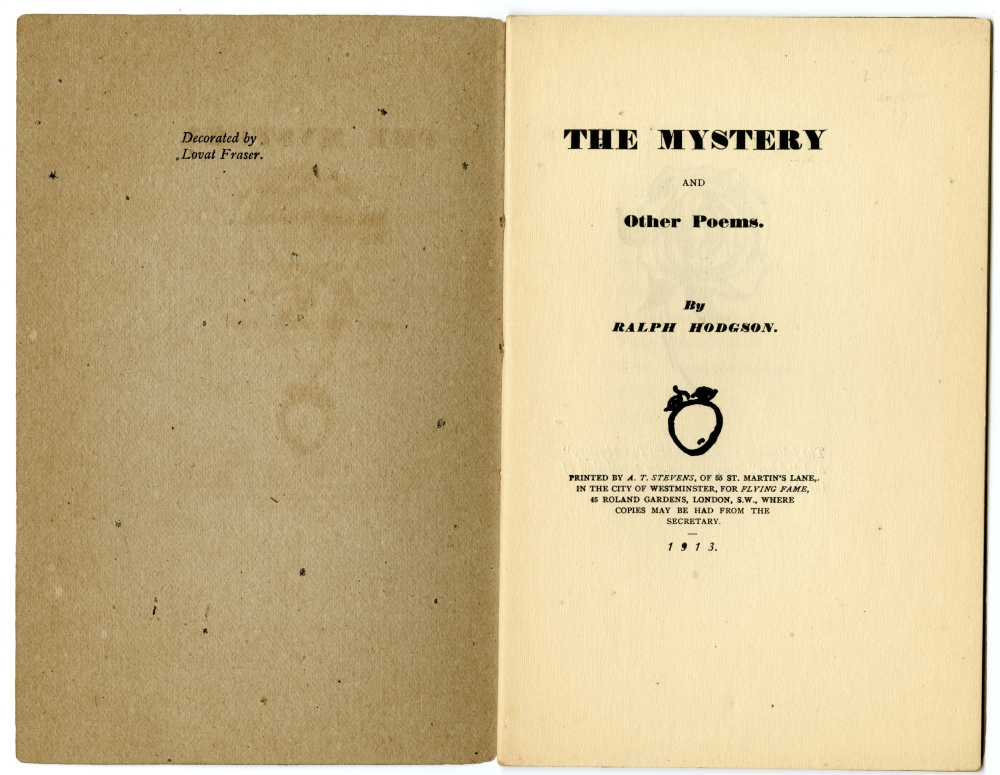

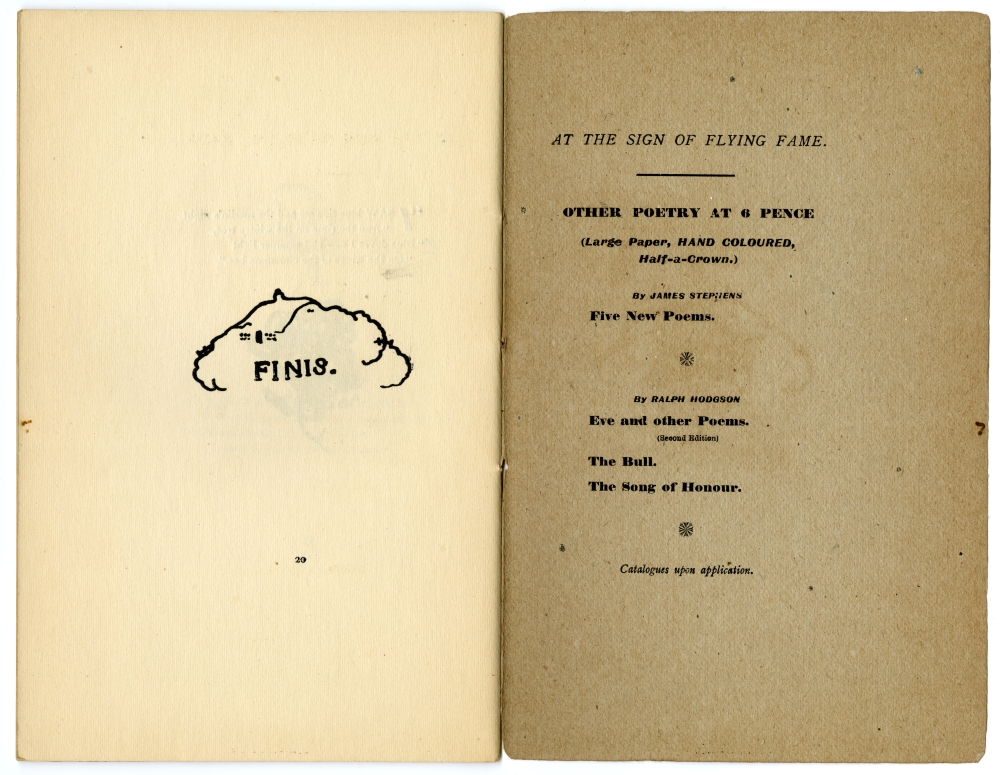

『THE MYSTERY』は、その一冊。表紙を含めて20ページの糸かがりの冊子で、ホジソンの8つの詩がおさめられています。

装幀・装画はクロード・ローヴァット・フレイザー。

手もとにあるのはスミ一色版。手彩色版を持っている人は幸せ者です。

ただ、この詩集での鳥たちは、食肉として売られたり、巣から落ちて死んだ子ツバメで、歌を奪われています。

1913年。第一次世界大戦前夜ということでしょうか。

▲ラルフ・ホジソン(Ralph Hodgson)『THE MYSTERY』(1913年、Flying Fame)の扉

▲ラルフ・ホジソン(Ralph Hodgson)『THE MYSTERY』(1913年、Flying Fame)の表3

1冊6ペンスで売られ、Large Paperの手彩色版はHalf-a-Crown(2シリング6ペンス=30ペンス)で売られていたようです。

彩色はクロード・ローヴァット・フレイザーとラルフ・ホジソンが自分たちでやっていました。

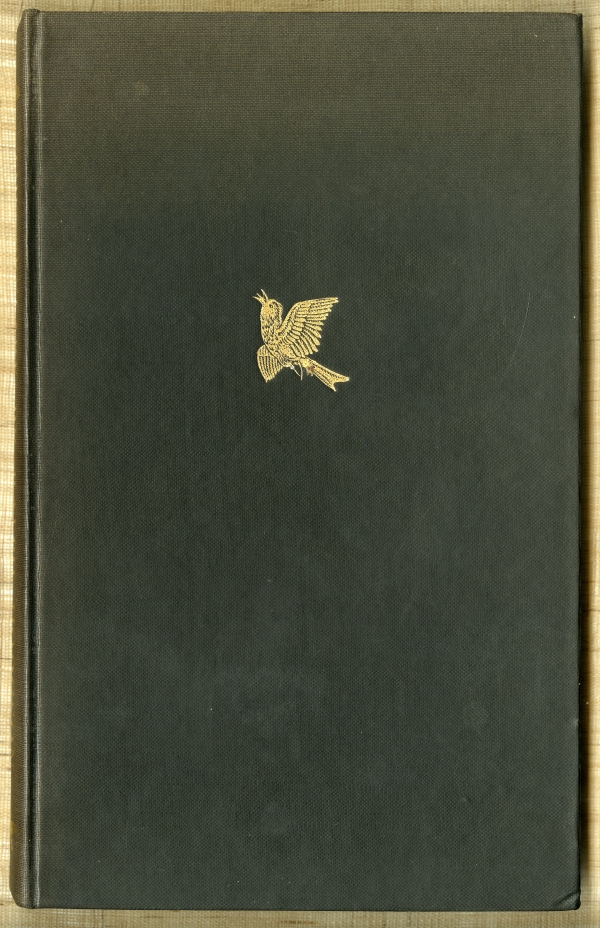

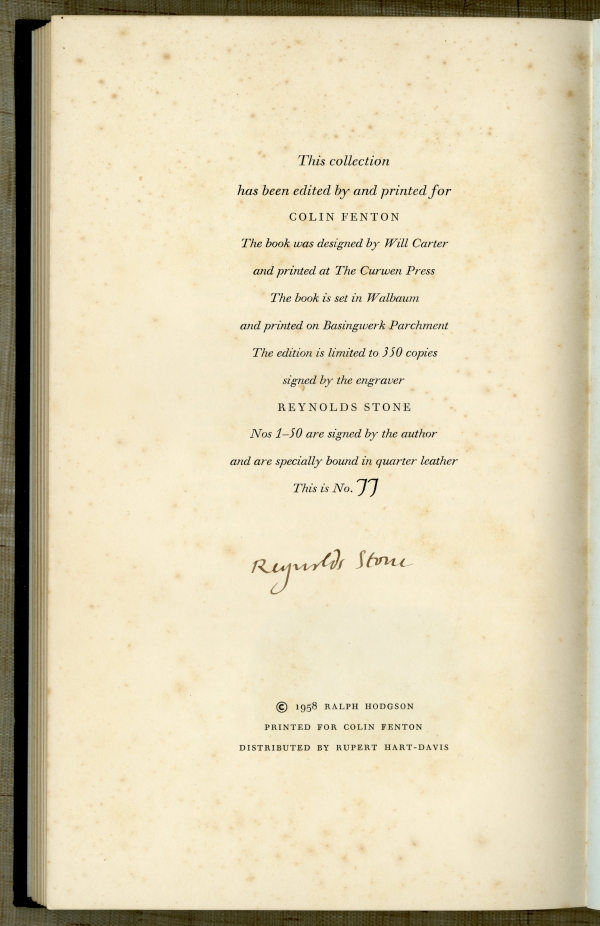

Ralph Hodgson『THE SKYLARK』(1958年、Colin Fenton)は、拾遺集のような詩集で、1910年に発表された「The Skylark(ひばり)」という80行の詩を巻頭に置いています。

英詩でひばりと言えば、まず連想される「シェレーの雲雀の詩」に連なる作品です。

▲Ralph Hodgson『THE SKYLARK』(1958年、Colin Fenton)の表紙。

手もとにあるのはダストラッパー無しの裸本。

▲Ralph Hodgson『THE SKYLARK』(1958年、Colin Fenton)の扉

▲詩「The Skylark(ひばり)」に添えられたレイノルズ・ストーン(Reynolds Stone,1909~1979)の木版画。

▲刊記に装画の木版画作者 Reynolds Stone のサイン。

ラルフ・ホジソンの詩の小冊子づくりのパートナーであったクロード・ローヴァット・フレイザーは、1921年に若くして亡くなります。

クロード・ローヴァット・フレイザーが1920年代・1930年代を生きたら、どんな本を作ったのだろうかと、失われた可能性が惜しまれてなりません。

共同作業者を失ったラルフ・ホジソンは、友人の齋藤勇(1887~1982)からの誘いもあって、1924年から1938年にかけて、東北大学の英文学教授として、日本に滞在します。その後、アメリカに移住して、アメリカで亡くなっています。

詩集『THE SKYLARK』には、ホジソンが1944年から1951年にかけて、「Flying Scrolls(空飛ぶ巻物)」と称して、16.5インチ×4.5インチの紙に刷った一枚ものの詩のシリーズの一部も収録されています。

「FLYING FAME」の冊子(チャップブック、chapbook)や「Flying Scrolls」の1枚もの(ブロードサイド、Broadside)を、喜々としてつくっている様子からすると、日本滞在時代も詩の小冊子やちらしを手作りしていたのではないかと想像します。

ホジソンの日本との関わりで記憶されることの一つに、日本学術振興会が『万葉集』から1000首を選んで英語版『MANYŌSHŪ』を刊行したのですが、その訳文を最終的に校訂したことがあげられます。戦争前夜の1940年、万葉集を英語に翻訳して刊行するという文化交流の試みがなされていたわけです。

「令和」の出典ということで何かと話題になる万葉集ですが、1940年版にその個所が翻訳されているか、チェックしてみました。

「令」と「和」が登場する序文は「Poems composed at the plum-blossom viewing banquet which was held at the residence of Ōtomo Tabito, Governor-General of the Dazaifu, in the first month in the second year of Tempyō (730).」と簡略化されて、 「令」と「和」部分の翻訳はありませんでした。残念。詩人ホジソンならどう訳したのでしょうか。

梅花の歌32首からは3首が選ばれて訳されていました。

[巻5:815]

WHEN with the first month comes the spring,

Thus breaking sprays of plum-blossoms,

We'll taste pleasure to the full.

―By Ki, the secretary.

正月(むつき)立ち 春の来らば かくしこそ 梅を招(を)きつつ 楽しきを経(へ)め

―大貳紀卿(だいにきのまへつきみ)

[巻5:822]

IN my garden fall the plum-blossoms ―

Are they indeed snow-flakes

Whirling from the sky ?

―By the host.

わが園に 梅の花散る ひさかたの 天(あめ)より雪の 流れ来るかも

―主人(あるじ)=大伴旅人(おおとものたびと)]

[巻5:829]

WHEN the plum-blossoms are gone,

Are not the cherry-flowers

Ready to bloom in their place ?

―By Sakiko, the Physician.

梅の花 咲きて散りなば 桜花 継ぎて咲くべく なりにてあらずや

―藥師張氏福子(くすりしちやうしのふくし)

中西進編『万葉集』(1978年、講談社文庫) の注記では、「当時梅は外来の植物として珍重された」で説明しているので、春の七草を愛でる宴というより、外来のチューリップやバラを愛でる春の宴みたいなものだったのかもしれません。

ところで、大竹健二・廣岡利一・佐々木桔梗『五行山荘限定版書目細見』(1979年、プレス・ビブリオマーヌ)を読んでいたら、次のような個所が気にかかります。

●総草木染和紙装という禿徹自家版文芸誌「かむろ」(昭和13年8月創刊→3号まで)は題簽永井荷風(1号に句を一首寄稿)という100部限定の贅沢誌で,各号染色の違う和紙。刊者は当時の限定本蒐集家でもあったが,以前は「純文學」という雑誌を出していた。

●この「かむろ」の贅沢さを更に上廻る雑誌に安部栄四郎手漉・五倍子下染め黄檗染純雁皮紙(簡単にいうと黄色の草木染雁皮で表紙と本文の漉寸法を変えるなど完璧な装本)を用いたシュールレアリスム雑誌「夜の噴水」4冊がある。

名古屋在山本悍右氏が版元。余りにも贅沢ゆえに5号以降の刊行が禁止されたもの。創刊が昭和13年11月,1,2,3号共に限定100部,第4号は昭和14年10月で限定65部。恐らく紙の点では世界最高のシュールレアリスム雑誌であり,各号誌名の書体と色をかえ,銀粉刷(創刊号)もあった。

ジェロオーム・カルダン,クラリッス・ジュランヴイエ,ペンロースへのエリュアールの詩,ギイ・レヴィス・マノ,ダリ筆ロオトレアモン肖像(アート刷り貼付)2号に添付のパラピン別葉にエドモン・ジャルウの文とカット。ミシェル・レイリス,カアル・フイリップ・モリッツ,モオリス・ブランシャアル,そして寄稿や訳者に北園克衛,村野四郎,山中散生,江間章子,西川満,野田宇太郎,下郷羊雄(デッサン)という多彩なメンバー。

ラルフ・ホジソンが日本に滞在していた1924年~1938年という時期は、 紙の点では世界最高の雑誌が作れた時期だったとも言えるわけです。

和紙を使った英訳万葉集の冊子を、ホジソンが手作りしていた世界もありえたのではないか、という気がしてきました。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

Courtney Pine『The Vision's Tale』(1989年、Antilles)から、「Skylark」を。

作詞ジョニー・マーサー(Johnny Mercer、1909~1976)、作曲ホーギー・カーマイケル(Hoagy Carmichael、1899~1981)。

恋を夢見る人のスタンダード曲ですが、 ジャマイカ系のとんがっているやつと思われていたサックス奏者コートニイ・パインの素直な抒情が染みわたります。

ただ、このヴァージョンは、実際に空を飛び歌っている鳥、ひばりとは、ちょっと遠い感じがします。

東京在住の甥っ子姪っ子は、ひばりが飛ぶ姿や鳴く姿、急降下する姿を見たことがないと言っていて、驚いたことがあります。

この「Skylark」にも、レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ(Ralph Vaughan Williams、1872~1958)の「揚げひばり(The Lark Ascending)」も、「シェレーの雲雀の詩」も、ラルフ・ホジソンの詩「Skylark」も、美空ひばりも、数々の歌に登場するひばりも、そのもとになるひばりを知らないと、詩を読んだり歌を聴いたりしても、印象はだいぶ違うのではないかと思います。

そういう私も、振り返ってみると、鹿児島市内でひばりを見聴きした記憶はありません。

蒲生の大楠がある蒲生八幡神社から、蒲生川・別府川沿いに河口まで歩いてみたときに見ました。

それから、第136回「1929年の島津久基『羅生門の鬼』(2014年6月12日)」で、大隅半島の花岡に行ったときも、空高く飛び歌い続けるひばりの姿にわくわくしましたから、日常的に見ているわけではありません。ひばりは、遠出の記憶と結びついています。

ひばりの歌を見聴きしたことがない人に、どう伝えたらいいのでしょう。

NHK朝ドラ100作を記念する企画で、視聴者が選ぶ思い出の名シーンランキングで1位になった『ちりとてちん』の徒然亭草若師匠は、「野辺へ出て参りますと、春先のことで空にはひばりがピーチクパーチクピーチクパーチクさえずっていようか、下にはレンゲ、タンポポの花盛り、陽炎がこう燃え立ちまして遠山にはパーっとかすみの帯をひいたよう、麦が青々とのびて菜種の花がいろどっていようかという本陽気」とヒバリの鳴き声を「ピーチクパーチク」と語り、おてもやんでは「ピーチクパーチク雲雀の子」と歌われますが、それは単純すぎる気がします。

「日一分,日一分,利取る,利取る」という聞きなしも、今ひとつぴんときません。

遠い空で、息をきらさず、さえずり続けている姿を、実際に見聴きする機会をつくるしかありません。

歌の喜びが天と地を結ぶ姿は、春の喜びそのものです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

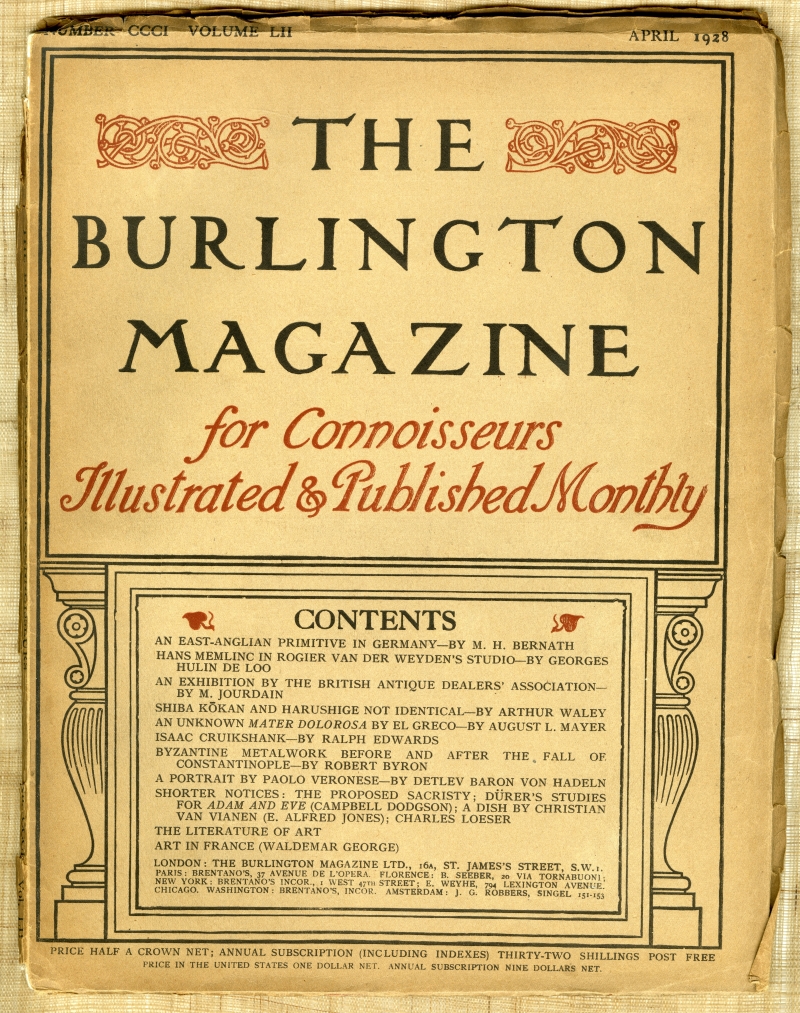

269. 1928年の『ザ・バーリントン・マガジン』4月号(2019年4月7日)

1字の漢字の読み方をめぐって、論争が起こったというお話です。

発端は、1903年に創刊され現在も刊行されているイギリスの美術専門誌『The Burlington Magazine(バーリントン・マガジン)』の、1928年4月号に掲載された、アーサー・ウェイリー(Arthur Waley、1889~1966。当時は大英博物館勤務)の1ページほどの短いエッセイ「Shiba Kōkan and Harushige Not Identical(司馬江漢と春重は同一人物ではない)」です。

その論旨に対して、「第253回 1981年の『浮世絵志』復刻版(2019年1月21日)」で紹介した、昭和4年(1929)8月1日発行の『浮世絵志』(芸艸堂)第八号に、野中退蔵(1895~1986)が「ウェレー氏の司馬江漢論に就いて」を掲載し、司馬江漢と春重は同一人物だと反論しています。

『The Burlington Magazine』でも、『浮世絵志』と同じ1929年8月号に、ボストン博物館のTomita Kojiro(富田幸次郎、1890~1976)が「Shiba Kōkan and Harushige Identical(司馬江漢と春重は同一人物である)」を寄稿して、アーサー・ウェイリーの「司馬江漢は春重ではない」説に反論しています。その反論にアーサー・ウェイリーがコメントを寄せる形で、誌面上の論争は一応終結しています。

【2022年7月12日追記】

以前はここに「富田幸次郎と野中退蔵は、ともにアメリカのハーヴァード大学でラングドン・ウォーナー(Langdon Warner、1881~1955)に学んだ人です。そういう系譜もあるのだなと思いました。」と書いていましたが、富田については誤りと判りましたので、削りました。。

橘しづゑ著『ボストン美術館 富田幸次郎の五〇年 たとえ国賊と呼ばれても』(2022年4月25日初版第1刷発行、彩流社)によれば、富田幸次郎は、岡倉天心がボストン美術館の中国・日本部キュレーターだった1907年に、ボストン美術館の嘱託として勤めはじめ、1910年からボストン美術館中国・日本部のアシスタント、1930年にはアジア部キュレーター(部長)になっています。ラングドン・ウォーナーは1908年から1913年までボストン美術館中国・日本部にアシスタントとして勤めているので(『ボストン美術館 富田幸次郎の五〇年』の本文では1913年、年表では1912年に辞めたとあります。要確認)、富田の同僚ということで、師弟関係ではありません。

アーサー・ウェイリーのエッセイ発表から1年以上経っているので、ゆっくりした論争ですが、1929年8月に時期を合わせたかのように日本とアメリカから反論を出しているのが、不思議な感じです。

この論争は、翻訳をめぐる面白いトピックだと思うのですが、宮本昭三郎『源氏物語に魅せられた男』(1993年、新潮社)や平川祐弘『アーサー・ウェイリー』(2008年、白水社)では、野中退蔵や富田幸次郎の名前や、「司馬江漢=春重」論争については、言及がなかったように思います。

余談になりますが、『浮世絵志』の同人だった井上和雄(1889~1946)の誕生日が6月19日で、1889年8月19日生まれのアーサー・ウェイリーと2か月違いの同い年。

接点はなかったとはいえ、アーサー・ウェイリーと同い年だったかと、見通しがよくなった気がします。

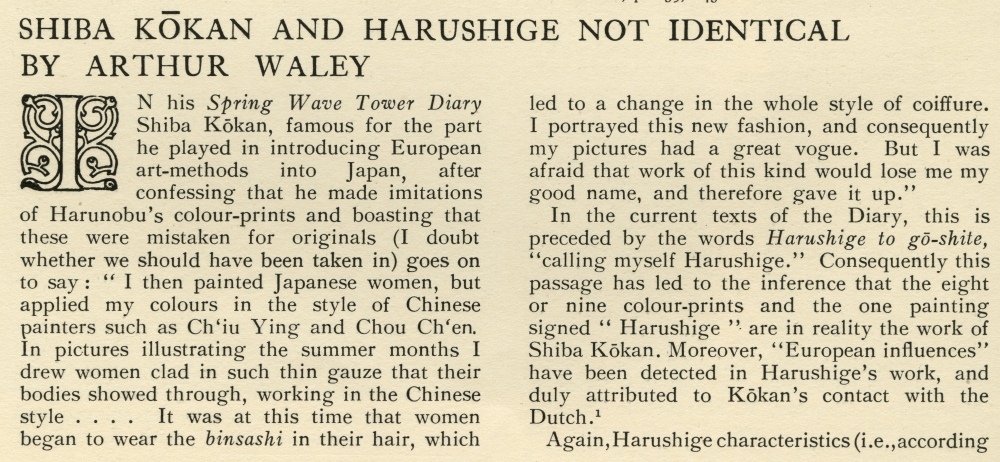

▲『The Burlington Magazine』1928年4月号掲載、アーサー・ウェイリー(Arthur Waley)の「Shiba Kōkan and Harushige Not Identical(司馬江漢と春重は同一人物ではない)」の冒頭部分

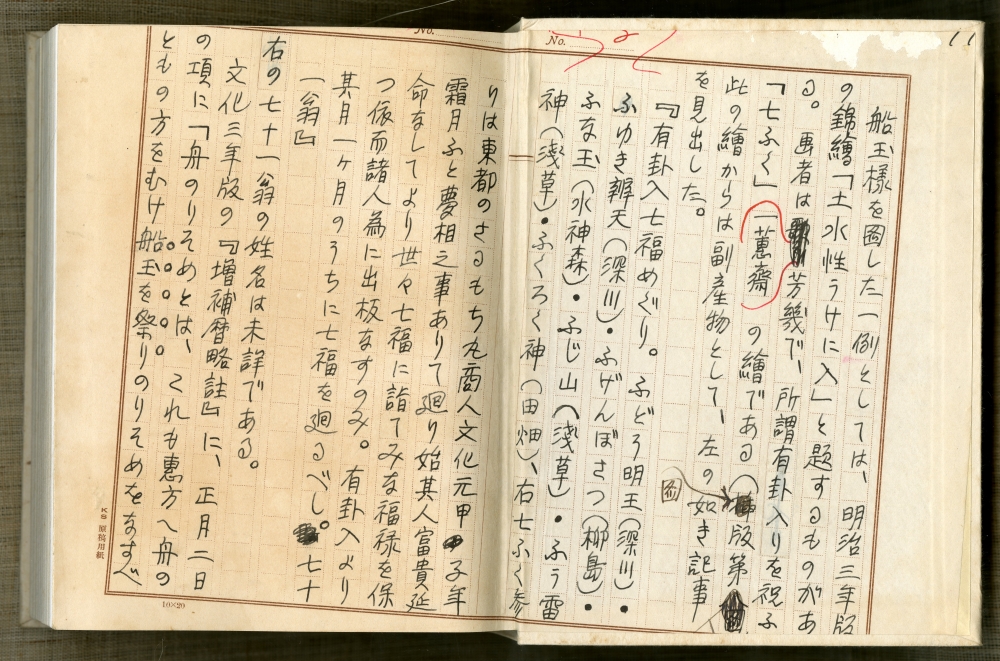

▲『浮世絵志』(1929年8月、芸艸堂)第八号掲載、野中退蔵の「ウェレー氏の司馬江漢論に就いて」

野中退蔵の「ウェレー氏の司馬江漢論に就いて」から、アーサー・ウェイリーの「司馬江漢と春重は同一人物ではない」説の論旨を要約した部分を引用すると、次のようになります。

(1)「春重の版畫」は決して單に淺薄なる模傚的なものではない。一方江漢の日記(春波樓筆記)より想像しても江漢なる人物がかくの如き優婉な繪を描いたとは考へられぬ。

(2)「春信風の版畫」と「江漢の唐畫の法で描いた日本の女」とを結びつけやうとする幾多の努力は徒勞である。

(3)千八百九十二年發行の百家説林中にある江漢の「春波樓筆記」には「春重と號して云々」とあるがそれより數年以前に刊行された「浮世[繪]編年史」を見ると「春畫と號して云々」とある。つまり春重は春畫の誤植である。「重」と「畫」の文字は略字ではよく似てゐるから。

(4)さればこそ江漢は日記中に「吾名此畫の爲に失はれんことを懼れて筆を投じて描かず」といつてゐるのである。

特に重要なのが、(3)の「春重」か「春畫」かの違いで、アーサー・ウェイリーは「春畫」を、野中退蔵と富田幸次郎は「春重」をとります。

江戸時代の洋風画家として知られる司馬江漢(1747~1818)は、浮世絵師・鈴木春信(1725?~1770)の模作をしていた時期があるとされ、その時「春重」と名乗っていたとされます。

その根拠は、司馬江漢の手稿をまとめた『春波楼筆記』で、1891年(アーサー・ウェイリーや野中退蔵は1892年発行としていますが、1891年6月6日出版の版があります)に刊行された『百家説林』(吉川半七、後の吉川弘文館)に初めて全文が収録され、自らの生い立ちを語った部分に「春重と號して」とあることです。

ただし、司馬江漢が「春重」のことを書いたのは、この一個所のみです。この部分がなければ、司馬江漢は「春重」について一言も語らなかったということになるのです。

その『百家説林』収録『春波樓筆記』の「春重と號して」に対して、アーサー・ウェイリーは、『浮世繪編年史』(1891年12月28日出版、序文は1889年7月)に収録された同じ部分が「春畫と号して」となっていることを指摘して、「春重と號して」は誤植で、ほかに司馬江漢が自分を「春重」とした記録はないことから、司馬江漢は春重と同一人物と見なせる証拠がない、としました。

◆

その『百家説林』の「春重と號して」と『浮世絵編年史』の「春畫と号して」を含む部分は、国会図書館のデジタルコレクションでも閲覧して比較可能です。

■ 『百家説林』「春重と號して」

明治24年(1891)6月6日発行『百家説林』中巻に収録された『春波樓筆記』から。

校訂兼編輯者 (佐藤改)今泉定介・畠山健

発行兼印刷者 吉川半七

現代の表記と違い、句点を使わず、読点のみで区切っています。

この『百家説林』に収録された『春波樓筆記』のテキストは、その後の吉川弘文館『日本随筆大成』(1975年)収録の『春波楼筆記』まで引き継がれて、「司馬江漢と春重は同一人物」説の典拠となります。

■『浮世絵編年史』「春畫と号して」

明治24年(1891)12月28日出版 関場忠武『浮世絵編年史』(東陽堂、前書きの日付は1889年7月)に収録された『春波樓筆記』の一部「司馬江漢後悔記」から。

陸奥 關塲梅屋 編輯

東京 山下重民 校補

『浮世繪編年史』は、『百家説林』とも違う表記で、句読点がなく、濁点もありません。

書き文字では「重」と「畫」は紛らわしいのも確かで、「重」と「畫」の違いをはっきりさせるには、オリジナルにあたるのがいちばんなのですが、 『百家説林』収録の『春波樓筆記』は、「大槻修二氏が神田孝平氏の所蔵をかりて写しおかれたるを今般請ひて原本」としたもので、それらは、残念ながら1923年の関東大震災で失われたとされ、オリジナルにあたって確認することはできなくなっています。

ただ、少なくとも関東大震災の起こった1923年までは、原本が存在していたのも確かで、1917年に刊行された『日本画談大観』で、その個所を見てみると、「春重」を採用しています、その後、震災後に刊行されたものは『百家説林』のテキストを踏襲しているようです。「春畫」としているのは、『浮世繪編年史』だけのようです。

■大正6年(1917)7月18日発行『日本画談大観』 (編著者・坂崎坦、 目白書院)

司馬江漢「春波楼筆記抄」では、「春重と號して」

■大正15年(1926)12月10日発行 『名家随筆集 下』(編輯者・塚本哲三、有朋堂)

「春重と號して」

■1975年4月5日発行 日本随筆大成〈第一期〉2(吉川弘文館)

司馬江漢「春波楼筆記」では、「春重と号して」

ただ、テキストの正確を期したと思われる1975年の『日本随筆大成』版でも、「狩野古信」が「狩野吉信」となっている誤植があったりするので、決定版のような印刷物でも誤植がないとは言い切れません。

日本語で育った者として、「春重と號して」と「春畫と号して」を前後の文脈のなかで読むと、前にある「心服せず」とのつながりは、「春畫と号して」より「春重と號して」のほうが、意味が通るのは確かです。

その点をもって、富田幸次郎と野中退蔵は、「春畫」のほうを単純な誤植とみなし、アーサー・ウェイリーが「司馬江漢は春重と同一人物ではない」としたことの根拠にならないとしています。

参考までに、この論争が起こった当時、日本で(鈴木)春重がどのような存在とみられていたか、大曲駒村(1882~1943)と井上和雄(1889~1946)の文章を引用してみます。

春重が、鈴木春信の周辺にいた、異論の多い、謎の人物と見られていたのは確かですが、『百家説林』に『春波樓筆記』が収録されて以降、「司馬江漢と鈴木春重は同一人物」説が、定説となっていったようです。

■昭和5年(1930)9月1日発行『浮世繪志』第廿一春信號(浮世繪志會、芸艸堂、編輯兼発行人・大曲省三)

大曲駒村『春信の事蹟』の「十一 春信の感化」から。

春重に就いては、いろいろ問題がある。武岡豐太郎氏藏の肉筆繪で美人玉章を見る圖があり、これには「鈴木春重」と署名し、「春信」と云ふ印を用ひて居るので、斯う云ふ例は他にもあると見え、フアイツケ氏の「浮世繪版畫志」には『春重は春信の子で』と傳へられ、一般にもこの説が流布して居るやうであるが、果して春信にはそんな一子があつたかは頗る疑問である。故橋口五葉氏はまた「錦繪」第二十八號に春信の門流を書き『又、草双紙も畫いた』と春重を語つて居られるが、自分はまだ春重落款の草双紙と云ふを見た事がない。藤懸靜也氏はまた「浮世繪」の中に『松木善右衛門氏所藏の肉筆美人繪で、蘭亭春重と落款して、春信の印章を捺したものがある』と云はれる[ママ]居るから、春重には蘭亭と號した事があるやうである。それは兎に角、從來の記傳は春信の摸倣者に司馬江漢あり、江漢はまた春重を稱した事があると云ふ事を傳へながら、前述の春重と後の江漢を同一無二の人だと斷言して居ない――それを注意して居る人もあるが徹底して居ない――から、自分は茲に明かに春重は司馬江漢の前名であつて、江漢以外には、春重なんて云ふ人がなかつたと云ふ事――春重の前は春信の僞名――を、大いに主張して置く。何故と云ふに、春信から江漢の春重と來る間に、別の春重などが存在する餘裕はなかつたからである。江漢自著の「春波樓筆記」江漢後悔記の條に、春信が死ぬと直ぐ後に同じ春信の名で贋物を畫いたが、それでは心伏しないで又春重と號して美人畫を作つたとある通り、この間に春重などゝ云ふ畫人があつたならば、江漢は當前別な畫名を名告つた筈である。この江漢が春重と落款した版畫では、源氏十二段の圖、蚊帳の男女の圖、舟の戀等、可なり作例はある。

富田幸次郎の「Shiba Kōkan and Harushige Identical(司馬江漢と春重は同一人物である)」では、ボストンやワシントンに所蔵されている、蕭亭春重の肉筆画や「春重画」と刻まれた鈴木春信風の浮世絵木版画の分析がされています。

大曲駒村の文章には「蕭亭春重」ではなく「蘭亭春重」が出ていますが、富田幸次郎は、「蘭亭」というのは「蕭亭」の誤読と断定しています。

1930年ごろ、日本でも春重の肉筆画を見たことがある人は少なかったようで、浮世絵専門家でも現物を見る機会がなく、「蕭亭春重」を「蘭亭春重」と読み違えているような、そのレベルの位置づけの存在だったようです。

アーサー・ウェイリーが司馬江漢・春重問題に関心を持ったのは、当時アーサー・ウェイリーが翻訳中だった『源氏物語』との関連で、春重に「源氏十二段の圖」があったからかもしれません。

■昭和6年(1931)10月4日発行 『浮世繪師傳』p67「江漢」の項より

編輯者 井上和雄

編輯兼発行者 渡邊庄三郎

発行所 渡邊版畫店

幼より畫を好み、初め狩野古信に學び、中頃鈴木春信の門に入りて鈴木春重と稱し、錦繪美人畫を作りしが、中には師春信の名を僣用して僞作せし錦繪もありしと云ふ、後ち宋紫石の門人となりて畫風を一變せり、彼が挿畫せる安永二年版の『俗談口拍子』には春重畫とあり、同四年版の『瓶花百々枝折』には江漢の落款を用ゐたり、而して、安永四五年頃の作と思はる彼が肉筆遊女及禿の圖に「蕭亭春重圖」と落款して、印文には「春信」とあり、されば、當時は圖によりて江漢とし、或は春重として別に蕭亭(一に蘭亭とも)などの號を用ゐしものなるべし。彼は又詩文を唐橋世濟に學び、自作の詩などに必要の爲め、司馬氏(其の居所芝に因みて)云々と支那式の名字等を附せしものなりと、彼の自著『後悔記』に記せり。

1930年の大曲駒村の記述になかった「蕭亭」が登場しています。「一に蘭亭とも」と言及していますが。

▲『The Burlington Magazine』1929年8月号の表紙

▲『The Burlington Magazine』1929年8月号掲載、Tomita Kojiro(富田幸次郎)の「Shiba Kōkan and Harushige Identical(司馬江漢と春重は同一人物である)」の冒頭部分。論争モードになっているアーサー・ウェイリーは議論を続けたい風ですけれど、編集部コメントで、『The Burlington Magazine』ではこれ以上この議論に関しての文章は掲載しないと宣言する形で終結。

富田幸次郎は、「春重と號して」を含む部分を次のように英訳しています。『百家説林』の『春波樓筆記』のテキストと一緒に引用します。

【『百家説林』の『春波樓筆記』のテキスト】

後長じて狩野古信に學べり。然るに和畫は俗なりと思ひ。宗[宋?]紫石に學ぶ。其頃。鈴木春信と云ふ浮世畫師當世の女の風俗を描く事を妙とせり。四十餘にして。俄に病死しぬ。予此にせ物を描きて。板行に彫りけるに。贋物と云ふ者なし。世人我を以て春信なりとす。予春信に非ざれば心伏せず。春重と號して。唐畫の仇英。或は周臣等が彩色の法を以て。吾國の美人を畫く。夏月の圖は薄物の衣の裸體の透き通りたるを。唐畫の法を以て畫く。冬月の圖は。茅屋に篁繞り。庭に石燈籠など。皆雪にうつもれしは。淡墨を以て唐畫の雪の如く隈どりして。且其頃より婦人髪に鬢さしと云ふ者始めて出でき。爰において。髪の結び風一變して。之を寫真して。世に甚だ行はれける。吾名此畫のために失はん事を懼れて。筆を投じて描かず。

【富田幸次郎訳】

When I grew up I studied under Kano Hisanobu (Furunobu). But, feeling that Japanese painting was too commonplace, I (later) studied under Sō Shiseki. About that time Suzuki Harunobu, painter of the Ukiyoé, was exhibiting skill in depicting the life of the women of the day. He died suddenly at the age of forty odd years. I drew imitations of his works and published them as prints which no one suspected of being forgeries. (It was as if) everybody regarded me as Harunobu. This was not pleasing to me because I was not Harunobu; so, calling (myself) Harushigé (Harushigé to gō-shite), I painted Japanese beauties in the methods of colouring employed in Chinese painting by such as Ch’iu Ying or Chou Ch’ên. For a picture of the summer months, I painted a (woman whose) body was visible through a thin dress, after the manner of Chinese paintings; and for a picture of the winter months, a rustic house surrounded by bamboos, a garden with a stone lantern, etc., shading with pale ink the snow which covers those objects called binsashi for the hair of women, which led to a complete change in the style of coiffure. This fashion I portrayed, and (my pictures) became very popular. However, as I was afraid that I would lose my good name by these pictures, I painted them no more.

▲『The Burlington Magazine』1929年8月号掲載、Tomita Kojiro(富田幸次郎)の「Shiba Kōkan and Harushige Identical(司馬江漢と春重は同一人物である)」に対する、アーサー・ウェイリーのコメント冒頭部分。

アーサー・ウェイリーはすぐれた日本語の読み手ですが、わたしの日本語感覚でも、「心服せず」から「春畫と号して」とつながるのは、やはり変で、「春重と號して」へのつながりはおかしくありませんし、「春畫」のほうが誤植ではないかと思います。

ところが、富田幸次郎の反論に対して、アーサー・ウェイリーは、「春重」と号すること自体、おかしいのではないかという疑問を投げかけています。

「春重」は名であって、号は「蕭亭」。 「蕭亭と号して」あるいは「春重と称して」「春重と名乗って」なら分かるが、「春重と號して」はおかしいのではないか、と再反論したところで、この議論は終わっています。

そう言われれば、「春重と號して」も、しっくりくる言葉遣いでないことも確かです。

こういう、ディベートの姿勢になっている相手を納得するまで説明するのは、まず「号する」の意味の時代別の歴史から跡づけていかないと難しそうで、 それは大変手間の掛かることになりそうです。 大変だなと思ってしまいます。

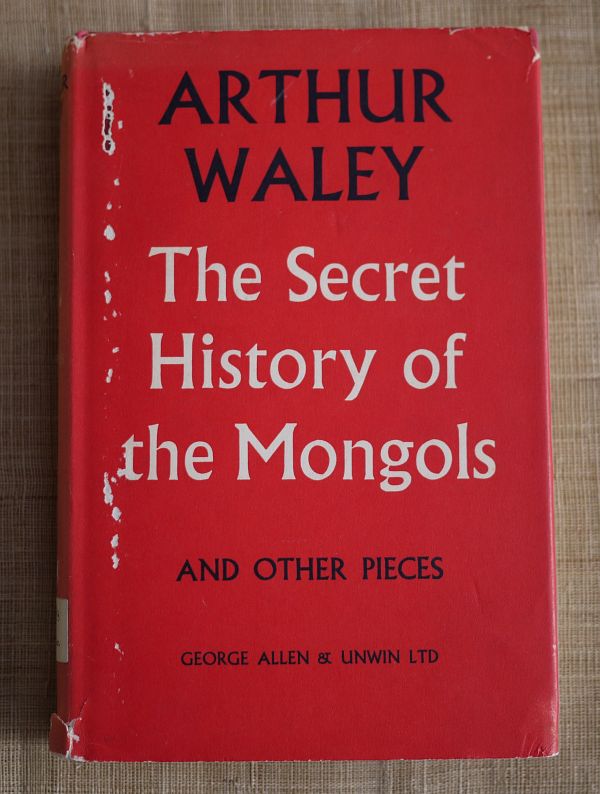

▲Arthur Waley 『The Secret History Of the Mongols And Other Pieces』(Francis A Johnsのウェイリー書誌では英George Allen and Unwin版は1964年1月刊。手もとにある版は、扉にアメリカのBarnes & Nobleのシールが貼られ、「FIRST PUBLISHED IN 1963」とあります)

アーサー・ウェイリーは、『The Burlington Magazine』に「司馬江漢は春重と同一人物ではない」を発表した前年の1927年、ドイツの『Ostasiatische Zeitschrift』(東アジア・ジャーナル)に、司馬江漢の小伝「Shiba Kōkan」を発表していて、その司馬江漢伝は、アーサー・ウェイリー生前最後の本『The Secret History Of the Mongols And Other Pieces』に収録されています。

雑誌掲載のテキストは未見で、『The Secret History Of the Mongols And Other Pieces』収録のものとの異同は分かりませんが、アーサー・ウェイリーは、その小伝で「春重」には言及していませんから、「司馬江漢は春重と同一人物」説を最後まで認めなかったのでしょう。

そのアーサー・ウェイリーの「Shiba Kōkan」のなかに、『浮世絵編年史』をもとにした「春畫と号して」を含む部分が翻訳されています。その部分を引用します。

【『浮世繪編年史』「春畫と号して」を含む部分】

我先祖に畫を描し者の有りけるにや吾伯父は吾親の兄なり生れなからにして畫を能くす其血脉の傳はりしにや予六歳の時燒物の器に雀の摸樣ありけるを見て其雀を紙に摸し伯父に見せける十歳の頃に至りては達磨を描く事を好みて數々畫を伯父に見せけり後に人となりて狩野古信に學へり然るに和畫は俗なりと思ひ宋紫石に學ふ其頃春信といふ浮世繪師當世の女の風俗を描くを妙とせり四十餘にして俄に病死せり予此贋物を畫きて版行に彫りけるに贋なりといふものなし世人予を以て春信なりとす予春信に非されは心服せす春畫と号して唐畫の仇英或は周臣等か彩色の法を以て吾國の美人を畫く夏月の圖は薄物の衣の裸体の透き通りたるを唐畫の法を以て描き冬月の圖は茅屋に篁繞り庭に石燈籠抔皆雪に埋もれしは淡墨を以て唐畫の雪竹の如く隈りして且つ其頃より婦人鬢さしといふもの始て出來爰に於て髪の結ひ風一變して之を寫眞として甚た世に行はれける吾名此畫の爲に失はんことを懼れて筆を投して描かす

唐橋世濟とて下谷竹町といふ所に居る儒者あり吾近隣に宗元といふ醫者あり世濟爰に來りて書を讀み或は講釋す故に予も行きて學ひぬ先生題を出して詩を作らしむ予も詩の下に誌るに唐風に非されは風雅にあらすとて名は峻姓は司馬字は君嶽號は江漢とす峻嶽を以て名字とす江漢とは予か先祖は紀州の人なり紀の國日高川紀の河とて大河あり洋々たる江漢[は南の紀なりと故に號を江漢とす其後如來先生に逢ひしに江水漢水]とて二水の名なり之を合せて名としたるを笑ひたり略人に知られけれ江漢として置ぬ是も誤りにとそ

【アーサー・ウェイリーの英訳】

‘I think there were painters among my ancestors’, he writes. ‘Certainly my uncle (my father’s elder brother) had a natural talent for painting. This I seem to have inherited, for at the age of 6, seeing a design of sparrows on a bowl, I copied it on to paper and showed it to my uncle. At 10 I was fond of painting Darumas, which I produced in quantities and always brought to my uncle. When I grew up I became a pupil of Kanō Furunobu. But I thought the native style vulgar and went to Sō Shiseki. At that time there was a painter of Popular School called Suzuki Harunobu, who excelled in illustrating the female modes and manners of his day. He died suddenly, when he was not much over 40. I made imitations of his work and engraved them on woodblocks. No one knew that those prints were by me and not by Haunobu; indeed, I was actually supposed to be Harunobu. It seemed to me that I was behaving with disloyalty to his memory [and I stopped].

‘Next I did what are called spring pictures, colouring them in the style of the Chinese painters Ch’iu Ying and Chou Ch’ēn.... It was about this time that ladies began using the instrument called binzashi, which soon altered the whole method of doing the hair. This I showed to the life in my pictures, which consequently enjoyed a great vogue. But I feared that such work would damage my reputation, and I gave up.

‘There was a Confucian scholar ... called Karahashi Seisai. He often came to the house of my neighbour, the doctor Sōgen, and read with him, sometimes making dissertations on the text. I used to join them, in order to learn what I could. Seisai would give out themes, and we had to write Chinese poems on them. It seemed to me that it would look better if I had a Chinese form of name to sign under such poems. So I took ... the surname Shiba ... and the pre-name Kōkan. ... But afterwards I met a Mr Nyorai, who said it did not to use two characters that were both names of rivers, and he laughed at my ignorance. By that time however I was generally known as Kōkan, and Kōkan I have remained. But this was another of my mistakes.’

『浮世繪編年史』にない部分も訳されていますので、『百家説林』も参照されていると思われます。

「春重と號して」「春畫と号して」の前後を含めて、改めて、英語訳とともに引用してみます。

【百家説林】世人我を以て春信なりとす。予春信に非ざれば心伏せず。春重と號して。唐畫の仇英。或は周臣等が彩色の法を以て。吾國の美人を畫く。

【富田幸次郎訳】 (It was as if) everybody regarded me as Harunobu. This was not pleasing to me because I was not Harunobu; so, calling (myself) Harushigé (Harushigé to gō-shite), I painted Japanese beauties in the methods of colouring employed in Chinese painting by such as Ch’iu Ying or Chou Ch’ên.

【浮世繪編年史】世人予を以て春信なりとす予春信に非されは心服せす春畫と号して唐畫の仇英或は周臣等か彩色の法を以て吾國の美人を畫く

【アーサー・ウェイリー訳】 indeed, I was actually supposed to be Harunobu. It seemed to me that I was behaving with disloyalty to his memory [and I stopped]. Next I did what are called spring pictures, colouring them in the style of the Chinese painters Ch’iu Ying and Chou Ch’en.

『浮世繪編年史』にあった、たった1字の「畫」で、解釈がガラッと変わってしまいます。

このサイトもメモ代わりのような書きっぱなしが多いので、タイプミスや誤植が結構残っていて恥ずかしい限りなのですが、1字の誤植で、解釈がガラッと変わるのだと思うと、おそろしいです。

矢代幸雄(1890~1975)が回想していますが、アーサー・ウェイリーは同時代の日本語には関心がうすく、得意でもなかったそうです。そのためというわけでもないでしょうが、同時代文学の翻訳はほとんどありません。

生前は、芥川龍之介(1892~1927)の「誘惑――或シナリオ――」(1927)を、「San Sebastian a scenario」として発表したぐらいで、没後に、同じく芥川龍之介の小品「僕ら」(1926)が「Myself」として公表されましたが、ほんとうに、同時代の作品を翻訳していません。

あと、1953年のBBCのラジオ番組で、8世紀から20世紀まで19の日本の歌・詩をアーサー・ウェイリーが紹介した番組があったのですが、20世紀枠で選ばれたのは、前田夕暮(1883~1951)、というちょっと意外な選択でした。

アーサー・ウェイリーに翻訳されたら、青天の霹靂というか、いわば最高のご褒美みたいなものになったのでしょうから、同世代の谷崎潤一郎(1886~1965)も佐藤春夫(1892~1964)も自分の作品が英語に翻訳されるならアーサー・ウェイリーの手でと、願っていたのではないかと思ったりします。

ところで、話はまったく変わりますが、アーサー・ウェイリーについて検索していたら、アーサー・ウェイリーの弟ヒューバート・ウェイリー(Hubert Waley、1891~1968)の存在も気になりました。

そのHubert Waleyについて、Jean Moorcroft Wilson『Isaac Rosenberg: The Making of a Great War Poet: A New Life』(2008年、Orion)に、次のような記述をありました。

By an odd coincidence, of which he learnt much later,〈Frank〉Waley’s borther-in-law, Hubert Waley (brother of Arthur, the sinologist), had been at the Slade at the same time as 〈Issac〉Rosenberg.

ヒューバート・ウェイリーは、詩人・画家のアイザック・ローゼンバーグ(Isaac Rosenberg、1891~1918)と同じ時期に美術学校のスレイドに通っていたというのです。

アイザック・ローゼンバーグと同じ時期ということは、画家のスタンレー・スペンサー(Stanley Spencer,1891~1959)やポール・ナッシュ(Paul Nash,1889~1946)、ドーラ・キャリントン(Dora Carrington、1893~1932)と同じ時期ということではありませんか。

これには驚きました。

弟の同級生に、前から見知った顔がずらっと並んでいたわけです。

第122回(2013年10月17日)で紹介した「1912年ごろのスレイド美術学校のピクニック集合写真」のなかに、ヒューバート・ウェイリーもいてもおかしくないわけです。

ヒューバート・ウェイリーの経歴については、調べがついていないのですが、印刷関係、リソグラフ、映画などに関わっていたようです。

ヴァージニア・ウルフ(Virginia Woolf、1882~1941)のホガース・プレス(Hogarth Press)から、芸術における「反復」の重要さを説いた芸術エッセイの小冊子『The Revival of Aesthetics』(1926年)も出しています。

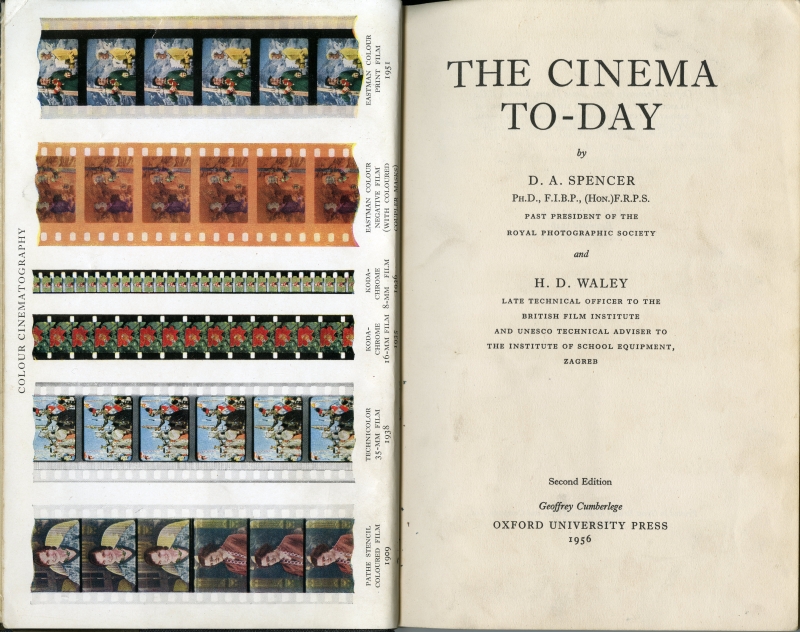

オックスフォード大学出版から出ていた概説書「・・・ TO-DAY」シリーズの、『THE CINEMA TO-DAY(今日の映画)』(初版1939年、改訂第2版1956年)では、D.A.Spencerと共著者になっています。

その1956年改訂第2版でのヒューバート・ウェイリーの肩書は 「Late Technical Officer to the British Film Institute and UNESCO Technical Adviser to The Institute of School Equipment, Zagreb」となっていました。

▲『The cinema to-day(今日の映画)』(改訂第2版1956年)の扉

【2022年6月4日追記】

書店の美術書の棚を覗いていましたら、新刊で、橘しづゑ著『ボストン美術館 富田幸次郎の五〇年 たとえ国賊と呼ばれても』(2022年4月25日初版第1刷発行、彩流社)という本が出ていました。

富田幸次郎についての本が出るなんて、素晴らしいではないですか。

そして、目次に「アーサー・ウエーリと司馬江漢の落款をめぐる論争考」と、今回取り上げたトピックについて詳細な論考があるのをみて、このところ本を増やさないように留意しているにもかかわらず、レジに走りました。

ただ、ものすごく惜しいと思ったことがありました。

橘しずゑさんは、アーサー・ウエーリと富田幸次郎の論争のもとになった「春畫」という文字について、

《目を皿のようにして何度も確認したのですが、その序文に当たる部分には、「春画と号して云々」などとはどこにも書いてないのです。ウェーリが述べている「春重は春画の誤植である」、その「誤植」云々は『浮世繪編年史』序文を読む限り見当たりませんでした。》(p108)

《私は先に、実際の『浮世繪編年史』序文(実際には凡例部分)の抜粋を引用しました。しかし、その中にウエーリが主張する、「春畫と號して」の記載は、何度も確認しましたが存在しないことを指摘いたしました。》(p111)

《ウエーリ・富田双方が「春画と號して」が誤植云々とした、その記述そのものは実際には存在していないのです。》(p112)

などと、「春畫と号して」という記述が『浮世繪編年史』にないことを前提に論を進めています。

確認すべき個所を間違われたのではないかと思われます。

今回、私が書いたように、『浮世繪編年史』には「春畫と号して」という記述が、間違いなく存在するからです。

せっかくの「アーサー・ウエーリと司馬江漢の落款をめぐる論争考」が、資料の読み落としで不十分な論考になっているのが、残念です。

人文書が売れにくい世の中ですが、これから富田幸次郎のことを知る未来の読者のためにも、この本が売れて、増補改訂版が出せるようになればいいなと期待しています。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

花曇りとか微醺ということばが思い浮かぶ季節。

ボブ・スタンレー(Bob Stanley)とピーター・ウィグス(Peter Wiggs)が、おもに1970年代のカンタベリーものから選曲したコンピレーションCD『ENGLISH WEATHER』(2017年、ace)を。

曇り空の物憂さとちょっとした肌寒さに、温かい飲み物でほっとする心持ちが同居する、気持ちよい選曲です。

耳自慢が選曲した80分のコンピCDというジャンルが、売り物として生き延びることはできるのでしょうか。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

268. 1936年の井上和雄『寶舩考(宝船考)』(2019年3月19日)

前回の井上和雄(1889~1946)の『書物三見』(1939年、書物展望社)と一緒に、同じ著者の『寶舩考』(1936年、昭森社)も持っていき、井上家ゆかりの長田神社(かつての諏訪神社。鹿児島市長田町)で写真を撮ってきました。

本の里帰りです。

長田神社が諏訪神社とよばれたころ、諏訪神社の神職を代々つとめてきた井上家から、井上石見(1831~1868)という幕末の志士や、井上和雄という、大正から昭和初期にかけて活躍した、書物史、浮世絵、明治文化の研究家が出たことは、もっと知られてよいのでは、と思います。

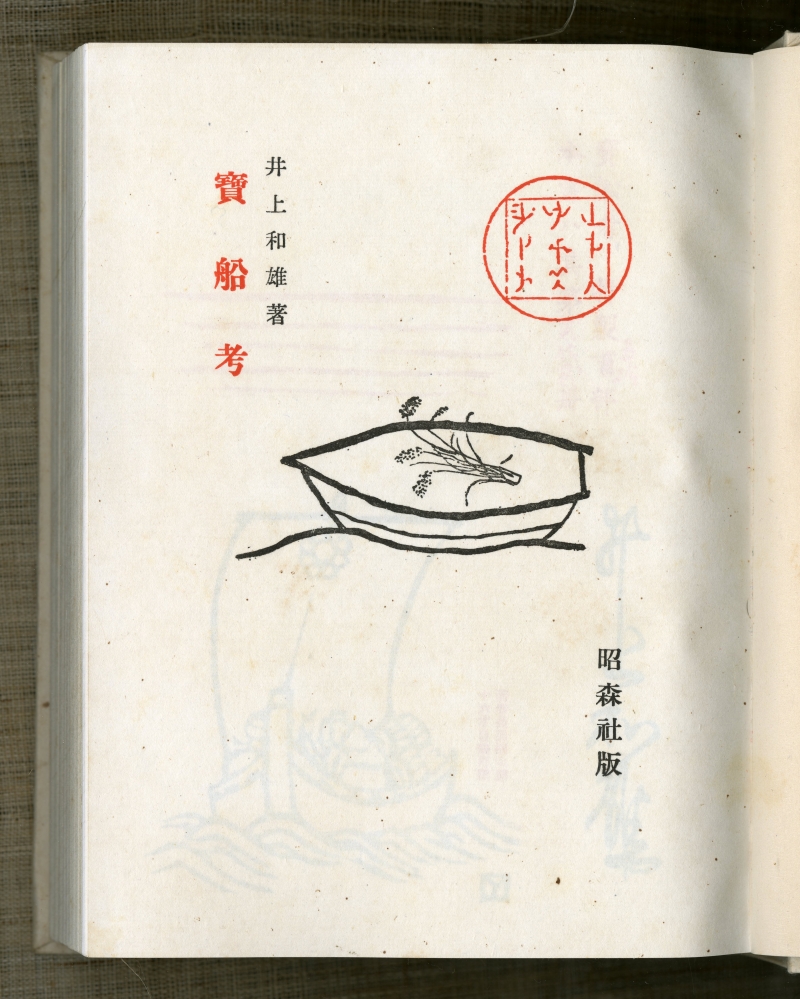

▲井上和雄『寶舩考』(1936年3月18日発行、昭森社)外箱と表紙

外箱と表紙では『寶舩考』、扉や本文では『寶船考』になっています。

▲井上和雄『寶舩考』(1936年3月18日発行、昭森社)外箱と表紙の背

▲井上和雄『寶舩考』(1936年3月18日発行、昭森社)表紙

表紙画は堂本印象(1891~1975)。京都今熊野観音寺宝船。

▲井上和雄『寶船考』(1936年3月18日発行、昭森社)見返し

特製本の見返しには、井上和雄の直筆原稿が使われています。

▲井上和雄『寶船考』(1936年3月18日発行、昭森社)扉

京都五條天神 嘉賀美能加和寶船の図。

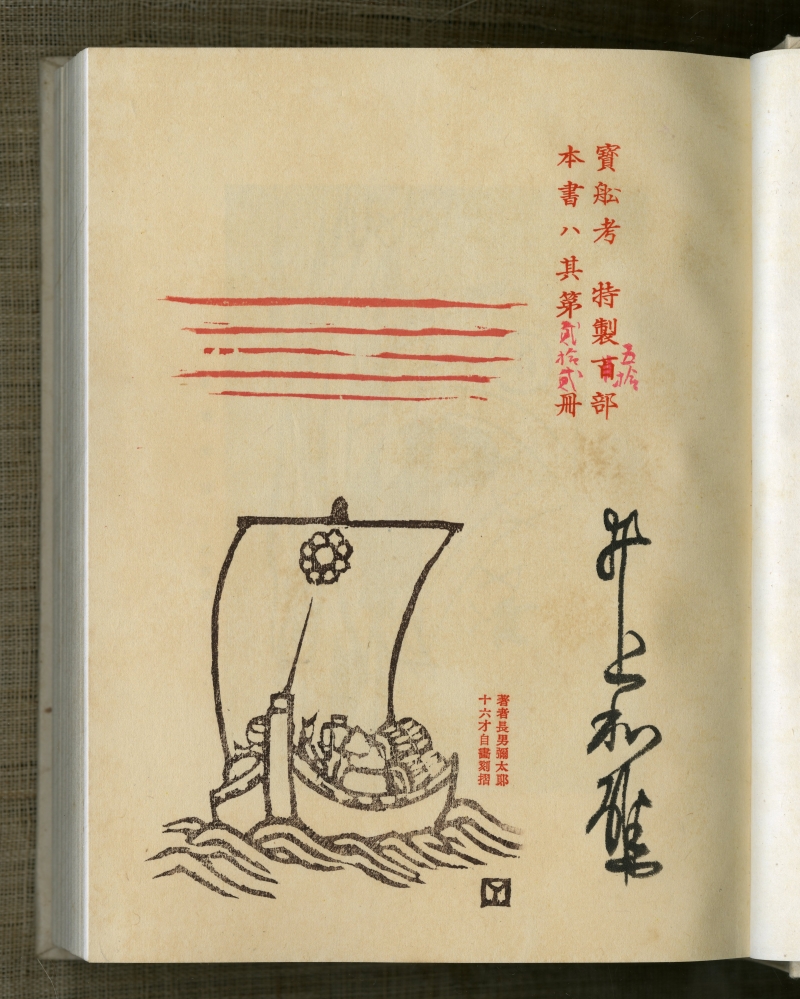

▲井上和雄『寶舩考』(1936年3月18日発行、昭森社)署名

特製五拾部 本書は其第貳拾貳冊。

▲井上和雄『寶船考』(1936年3月18日発行、昭森社)奥付

井上和雄『書物三見』(1939年、書物展望社)同様、製本は、中村重義です。

中村重義は、齋藤昌三(1887~1961)の本づくりに欠かせない人であると同時に、秋朱之介(西谷操、1903~1997)の本づくりにも欠かせない人でした。

井上和雄『寶船考』は、森谷均(1897~1969)の昭森社が「銀座二ノ四」にあった時代、つまり、秋朱之介(西谷操)が昭森社の本の制作に深く関わっていた時期に刊行された本です。

『寶船考』には秋朱之介の名前はクレジットされていませんが、実は、秋朱之介(西谷操)本人が、「これもね、僕がしたんですよ、宝船考」と証言する録音を聴いたことがあり、『宝船考』の制作に秋朱之介(西谷操)が関わっていたことは間違いないようです。

秋朱之介と井上和雄という2人の鹿児島出身者が、「宝船」についての、いわば、おめでたい本を一緒に作っていたわけです。

『寶船考』は、鹿児島コネクションから生まれた本でした。

井上和雄という人は、書誌を試みる人を引きつける何かがあるのか、今までに、少なくとも3人が井上和雄の書誌に取り組んでいます。

残念ながら、鹿児島発信の井上和雄書誌はまだありません。

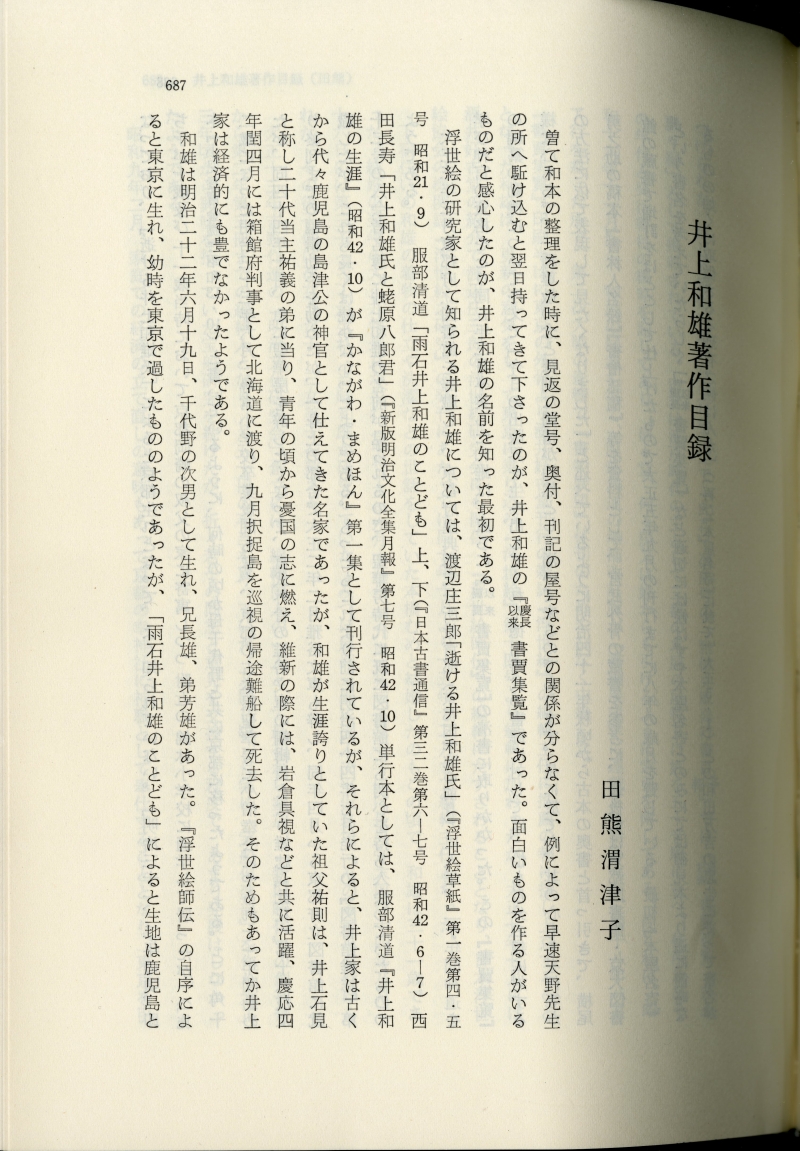

■田熊渭津子「井上和雄著作目録」

『図書館学とその周辺――天野敬太郎先生古希記念論文集――』(1971年7月30日発行、巌南堂書店)に収録。

鹿児島県立図書館所蔵のもののコピーです。

■飯島利種「雨石・井上和雄の著述目録」

『季刊浮世絵』67号(1976年10月5日発行、画文堂)

■飯島利種「雨石、井上和雄氏の年譜」

『浮世絵芸術 日本浮世絵協会会誌』57号 (1978年9月30日発行、日本浮世絵協会)

飯島利種「雨石、井上和雄氏の年譜」は、井上和雄の遺族の協力もあり、読みごたえのある年譜になっています。

■高梨章「井上和雄 書誌」

高梨章編著『高梨章書誌選集 ―湯浅半月・森潤三郎・井上和雄―』(2011年、金沢文圃閣)

高梨章編著で、井上和雄の単行本未収録の文章を集めた『井上和雄 出版・浮世絵関係著作集 附.書誌』が、2013年に金沢文圃閣から出ています。書誌も改訂しているようなのですが、2万円を超える本なので、手を出せないままでいます。

■服部清道『井上和雄の生涯』(1967年10月1日発行、かながわ豆本の会)

短い伝記ですが、井上和雄の藤沢時代を知る服部清道が、「かながわ・まめほん第一集」として『井上和雄の生涯』を出しています。

手もとに2冊あります。手作りなので見返しの色や本文用紙が一冊一冊違うようです。

服部清道『井上和雄の生涯』では、「和雄は明治三十三年、郷里鹿児島の尋常小学校を卒業して間もなく出京して、京都の山田聖華房という古本屋に店員として雇われた。同年六月、十二歳のときである。」とされていますが、井上和雄『書物三見』(1939年、書物展望社)収録の「愚庵和尙の事ども」(初出・1937年11月『書物展望』第7巻11号)で、井上和雄は10歳頃の京都のことを回想しており、10歳頃にはすでに母親とともに京都に暮らしていて、卒業したのは京都の小学校だったのではないかと思われます。

回想部分を引用します。

明治三十一二年の頃と記憶する。京都岡崎町の私の親戚の家で、愚庵和尚が私の母と對談されて居る傍らで、當時十歳そこそこの私は、ただ譯も判らずに和尚の談話を聞いたものであつた。今だにハツキリ覺えて居る事は、或る日和尚が法衣と一對になる大きな笠の日覆ひの綻びを「千代野さん一寸これを直して下さい」と言つて、母に渡された事と、いつも和尚の話しを聽くたびに、何だかシヤガレ聲が耳につき、同時に短い髭モジヤの顔が印象された事、今一つは、其の頃母は常に「鐵眼さん」といふ呼び方をして居り、和尚の人格には絶大の敬意を拂つて居た態度が子供心にも眼についた事等である。

たしか清水坂の小庵を引拂つて伏見桃山の新居に移るといふ通知の葉書が、和尚の自筆で母の許へ寄越されたのを、他の二三通の葉書及び手紙と共に、母の歿後(大正七年)遺品の中から見出して私は大切に保存して居たのであるが、生前私に宛てた母の信書が百五十餘通あつたものと共に、かの大正十二年の大震災で灰にして終つた。

大和田に島もあらなくに楫緒(かじお)たえたゝよふ船の行方知らすも

といふ愚庵和尚の一首を思ふこと切なるものがある。

愚庵和尚(1854~1904)は、万葉調の歌人として正岡子規(1867~1902)にも影響を与えたことでも知られる禅僧です。安政元年(1854)、陸奥国平の磐城平藩士・天田平太夫の次男、久五郎として生まれ、15歳のとき戊辰戦争に参戦。家族と生き別れになります。その後、天田五郎、山本五郎、山本鐵眉などと名乗って、生き別れた家族を探して日本全国を巡り、その途上で、桐野利秋(1839~1877)に会ったり、清水次郎長(1820~1893)の養子になったり、写真師や内外新報社の新聞記者もつとめた、キャラの濃い人物です。

明治20年(1887)、京都の臨済宗天龍寺の由理滴水師のもと、仏門に入り、法号・鐵眼と名のります。京都の清水坂に「愚庵」という草庵を結び、愚庵和尚とよばれるようになります。愚庵和尚が小庵を結ぶことになったとき、それを支援する「愚庵後援会」のようなグループができて、そのメンバーの顔ぶれは、京都府知事北垣國道、滋賀県知事中井弘、小川てい女、財部羗、兒玉友介、池上勝太郎、尾越蕃輔や落語家の三遊亭円朝夫妻らであったといいます。このメンバーのなかに、中井弘、財部羗(財部彪の父)、兒玉友介と3人の薩摩藩出身者がいるのが興味深く、その人脈に、井上和雄も母・千代野を通じて連なっていたのかもしれません。

「千代野さん一寸これを直して下さい」と頼む愚庵和尚は、なんだか吉井勇(1886~1960)や加藤一雄(1905~1980)の小説の登場人物のようでもあります。

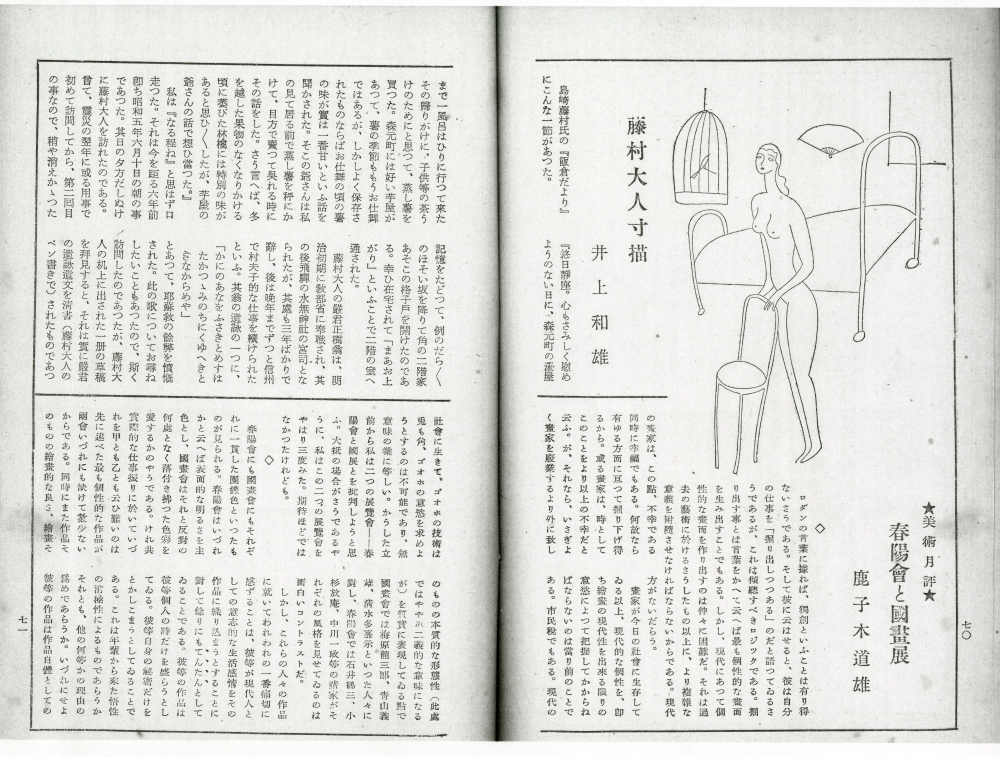

ところで、書誌をチェックしていたら、田熊渭津子、飯島利種、高梨章の3人の書誌で、いずれも取り上げられていない井上和雄のエッセイの存在に気づきました。

しかも、秋朱之介(西谷操)がらみです。

秋朱之介が編集した『木香通信』1936年6月号(昭森社)に掲載された、

■ 井上和雄「藤村大人寸描」

が、いずれの井上和雄書誌にも掲載されていません。

しかも、この文章は、井上和雄が島崎藤村(1872~1943)の家を訪ねたときのことを書いています。

今まで、井上和雄と島崎藤村のつながりは、どこにも出ていなかったのではないでしょうか。

この秋朱之介が編集した『木香通信』1936年6月号は、東郷青児(1897~1978)の特輯号なので、空きあらばと、東郷青児のカットが散りばめられています。そのため、井上和雄「藤村大人寸描」にも、本文と全く関係なく、東郷青児の描く裸体カットが配置されています。

鹿児島の人が編集し、文章を書き、カットを描いた、カオスな鹿児島県人会ページになっていました。

▲ 『木香通信』1936年6月号(昭森社)収録の、井上和雄「藤村大人寸描」のページ(日本近代文学館蔵のもののコピー)。

カットは東郷青児。

東郷青児『手袋』(1936年6月18日発行、昭森社)収録の「スペイン娘アンナ」冒頭に使われたカットが流用されていました。

▲井上和雄『寶船考』と『書物三見』。長田神社(かつての諏訪神社)にて。

井上和雄の本の里帰りでした。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

井上和雄の祖父、井上石見が北海道にゆかりのある人ということで、アイヌ系レディース・コーラス・グループ、マレウレウ(Marewrew)のアルバム『チカプニ(cikapuni)』(2016年、Chilar Studio)から「cupkito」を。

「北海道で一番いい歌だ」というおばあさんがいたそうです。

井上和雄の祖父、井上石見は、昨年の大河ドラマ『西郷どん』では、登場する場面はありませんでしたが、この春、NHKが北海道150年記念ドラマ 『永遠のニㇱパ ~北海道と名付けた男 松浦武四郎~』 を放送する予定で、どの時代の松浦武四郎(1818~1888)を描くかにもよりますが、井上石見も北海道と関わりのある人物なので、ドラマに登場しても、おかしくありません。

嵐の松本潤が松浦武四郎役。

箱館府で松浦武四郎の同僚となり、北海道沖で遭難死をとげた井上石見の出演場面はないものでしょうか。

それとも『西郷どん』に続き、登場場面なし、ということになるのでしょうか。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

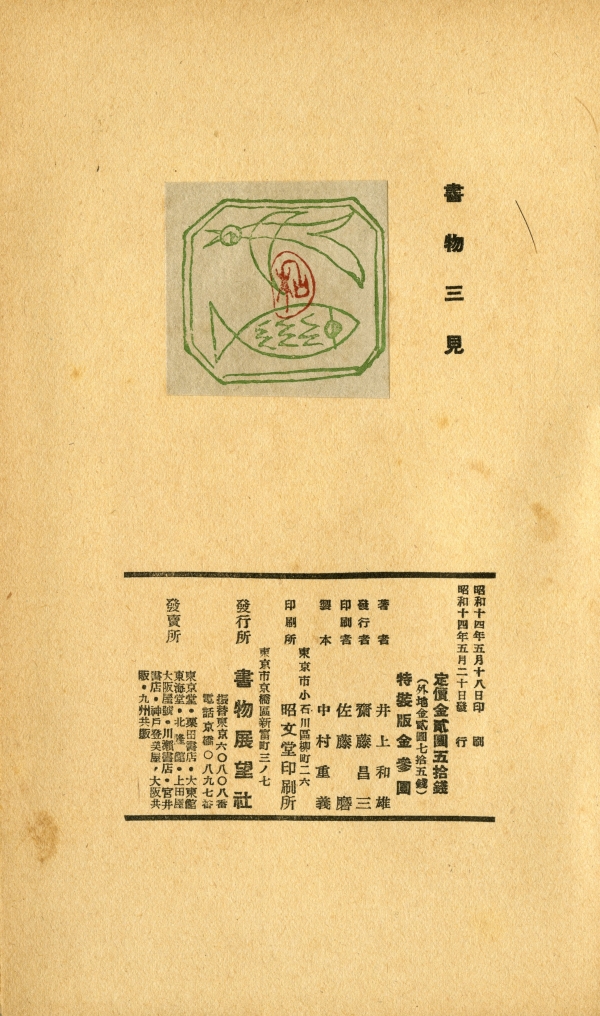

267. 1939年の井上和雄『書物三見』(2019年3月18日)

「第137回 1917年の加藤雄吉『尾花集』(2014年6月27日)」以来でしょうか、久しぶりの本の里帰りシリーズです。

春めいてきましたので、井上和雄(1889~1946)の本を手に、散歩がてら、井上和雄にゆかりのある、鹿児島市の長田神社(かつての諏訪神社)に行ってきました。

そして、井上和雄の本を、神社のお賽銭箱の横に置いて、写真を撮らせてもらいました。

井上和雄は、大正から昭和初期にかけて活躍した、書物史、浮世絵、明治文化の、在野の研究家です。

文献資料をもとにした考証を得意とし、その時代の第一級の研究家でした。

幼少期については謎が多く、鹿児島生まれということで間違いないようですが、東京生まれ・京都生まれとする文献もあります。

井上和雄は、薩摩の幕末の志士、井上石見(1831~1868)の孫にあたります。

明治22年(1889)6月19日、父・菅彦、母・千代野の次男として、鹿児島に生まれたとされます。

鹿児島には、島津家初代・忠久が勧請した2つの諏訪神社があり、島津家は、諏訪神社を鹿児島の総廟として大切にしてきました。

井上家は、その2つの諏訪神社のうち、現在の長田町にある諏訪神社の神職を代々つとめてきました。井上石見は、その諏訪神社の神職の家の出身です。

神職出身ということで身動きがとれやすいところがあったのか、井上石見は、幕末京都の政治運動に関わるようになり、岩倉具視(1825~1883)と薩摩の間を結んだ存在として知られています。

幕末を扱ったドラマで、岩倉具視のまわりにいておかしくない人物なのですが、残念ながら、昨年の大河ドラマ『西郷どん』では登場する場面はありませんでした。

大政奉還後の新政府に、薩摩から9人が参与として加わりますが、井上石見は、その9人に名を連ねています。

井上石見、岩下方平(1827~1900)、大久保利通(1830~1878)、五代友厚(1836~1885)、小松清廉(小松帯刀、1835~1870)、西郷隆盛(1828~1877)、寺島宗則(1832~1893)、町田久成(1838~1897)、吉井友実(1828~1891) の9人です。

井上石見は、いわば、1868年の薩摩のベスト9に選出されるような存在だったのですが、ほとんど忘れられたような存在になっています。

慶応4年(1868)4月、箱館府(のちの北海道)の最初の知事、公家の清水谷公考(1845~1882)を補佐する実務担当者として、松浦武四郎(1818~1888)とともに箱館府判事に就任します。しかし、8月に、樺太・択捉島を調査後、乗っていた船が遭難し行方不明となり、明治改元の前に、御一新の世界から退場してしまいました。箱館戦争の前の話です。

井上和雄は、そういう家の子なので、藩閥のボンボンだったかと思えば、ボンボン育ちにはならなかったようです。

井上石見が、あまりに早く亡くなってしまったため、経済的に恵まれた家にならなかったようで、井上和雄は、尋常小学校を卒業後、進学することができず、12歳のとき、奉公に出されています。

ただ、その奉公先が、古版・古書を扱う、京都の山田聖華房で、それから10年、毎日のように、珍しい古版・古書を手にとって調べる、いわば古書の英才教育を受けたような形になります。

何が幸いするか分かりません。

20歳代の井上和雄は、当時大阪で宮武外骨(1867~1955)が刊行していた、日本最初の浮世絵研究専門誌『此花』(雅俗文庫)に投稿するようになり、やがて、その編集部に入り、宮武外骨の一番弟子というか、懐刀のような存在になります。

井上和雄の20歳代の総まとめのような著作『慶長以来書賈集覧』(1916年、彙文堂)の序文は、東京帝国大学図書館長の和田萬吉(1865~1934)と京都帝国大学図書館長の新村出(1876~1967)が書いています。

和本の知識において、権威たちからも一目置かれる存在になっていたようです。

大正13年(1924)、吉野作造(1878~1933)・宮武外骨らが「明治文化研究会」を立ち上げたのは、井上和雄の発案だったそうです。井上和雄は、明治文化研究会の機関誌『新旧時代』を編集することになります。

上京後は、在野の浮世絵研究家として、浮世絵雑誌の編集や浮世絵師の辞典の編纂など、ほんとうにいろいろやっていたようですが、昭和9年(1934)の春峯庵事件から、贋物が横行する世界に嫌気が差したのか、浮世絵の世界から少し距離を置くようになったようです。

昭和13年(1938)、神奈川の藤沢に移り住んで、齋藤昌三(1887~1961)の『書物展望』誌の常連として、書物・明治文化・浮世絵の考証ものを発表し続けますが、ものすごい貧乏暮らし。 お金には、ずっと苦労したようです。

戦後すぐ1946年6月20日、栄養失調で亡くなります。享年58歳。

井上和雄のような、知識の蜜があふれている人物を栄養失調で死なせてはいけません――痛ましい限りです。

▲井上和雄『書物三見』(1939年5月20日発行、書物展望社) 外箱と表紙

「書物三見」というタイトルは、「書物管見」「浮世絵私見」「明治文化瞥見」の三つの「見」のこと。

井上和雄の研究対象であった、書物史、浮世絵、明治文化の三つを表しています。

『書物三見』の表紙に使われている図像は、古書籍に朱印として捺されることの多かった魁星の像。魁星は北斗七星の第一星で、学業優秀な者の象徴。

井上和雄は、1914年、25歳の時「異彩ある魁星像」を発表し、その考証を『書物三見』の冒頭に置いています。

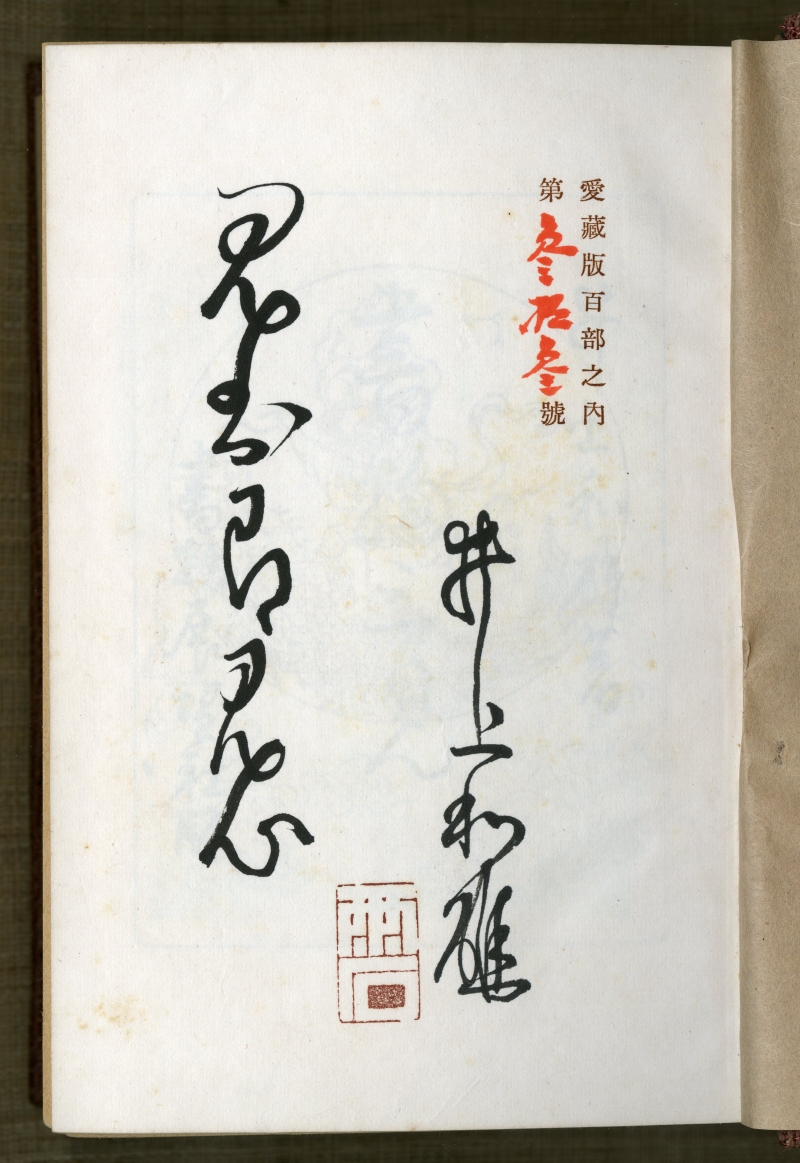

▲井上和雄『書物三見』(1939年5月20日発行、書物展望社) 井上和雄の署名

愛蔵版百部の内第参拾参號。印の「雨石」は井上和雄の号。

「君色即君心」と読むのでしょうか? どなたか読みを教えてくださいませ。

▲井上和雄『書物三見』(1939年5月20日発行、書物展望社) 扉

ここでも、魁星の図像が使われています。

▲井上和雄『書物三見』(1939年5月20日発行、書物展望社) 奥付

製本は、中村重義。

齋藤昌三の本づくりに欠かせない人であると同時に、秋朱之介(西谷操、1903~1997)の本づくりにも欠かせない人でした。

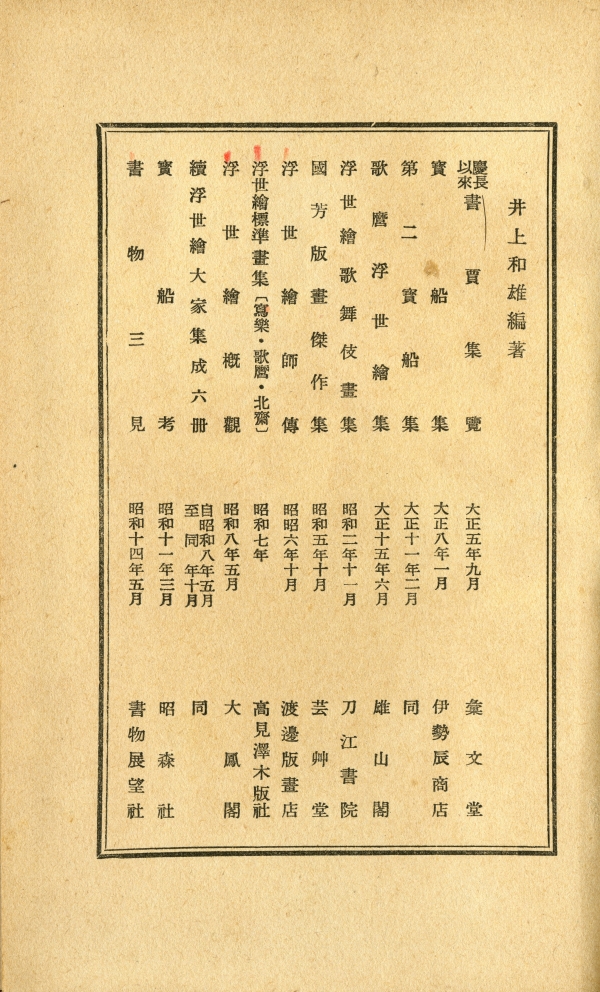

▲井上和雄『書物三見』(1939年5月20日発行、書物展望社) 巻末の井上和雄刊行書目

版元が変わるのは、長続きしない何かがあったのかと想像させますが、良い版元から本を出しています。

『慶長以来書賈集覧』『歌麿浮世絵集』『浮世絵師伝』『浮世絵標準画集(歌麿)(写楽)(北斎)』『浮世絵概観』は、国会図書館のデジタル・アーカイブで閲覧・ダウンロード可能です。

伊勢辰から出ている、木版が美しい『宝船集』2冊は欲しいのですが、なかなか手がでません。

手もとにある井上和雄の本は、『書物三見』と『寶船考』の2冊です。

その『書物三見』と『寶船考』の2冊を手に、井上和雄の先祖が守ってきた諏訪神社(現在の長田神社)へ行ってきました。

▲長田神社(かつての諏訪神社)前の階段

鹿児島の坂本村福ヶ迫(現在の長田町)にある諏方(諏訪)神社(現在の長田神社)は、得仏公(島津家初代・忠久)が鎌倉から下向のとき、近江の王子宮(もとは信州諏訪より)から勧請したとされます。

同じく得仏公が、信濃から勧請し、鹿児島の総廟とした、諏方(諏訪)神社(南方神社)とともに、大切にされてきました。

現在の南方神社を上諏訪神社、現在の長田神社を下諏訪神社と呼ぶこともあったようです。

▲長田神社(かつての諏訪神社)社殿

福ヶ迫(現在の長田町)諏方(諏訪)神社の神域は、鹿児島府城の北嶺に続く重要な場所に位置し、昔からの産土神で、君公の命運を守る神霊として、島津家は大切に祀ってきました。

井上石見や井上和雄らを出した井上家は、この諏訪神社の神職を代々受け継いできました。

諏訪神社は、島津家が鹿児島に入ってからずっと大切にしてきた神社なのですが、 明治以降、なぜか扱いが軽くなっています。

今は社務所もない郷社で、名前も「長田神社」となっています。

社殿のあちこちに、島津家の家紋「丸に十の字」が刻まれているのですが、屋根も破れて、結構荒れています。

趣があり、気持ちの良い場所です。

清掃もきちんとされています。

ただ周りの鎮守の森がなくなり、住宅地が取り囲んでいるため、神秘性はあまり感じられません。

▲長田神社(かつての諏訪神社)の額

以前は寛陽公(島津家十九代・光久)の書いた額がかけられていたとされますが、現在は島津忠重(1886~1968)書の「長田神社」の額になっています。

▲長田神社の南西側、かつて井上家の屋敷があった辺りから桜島を望む

長田神社近辺に、「井上家」にかかわる痕跡は何もありませんでしたが、塩満郁夫・友野春久編『鹿児島城下絵図散歩』(2004年、高城書房)で、江戸時代の城下絵図を見ると、諏訪神社(現在の長田神社)の南西側に、井上家の屋敷がありました。

「井上源五左衛門 167坪」とあります。

かつて諏訪神社に隣接した諏訪別当・普賢院の広い敷地だった場所は、住宅地になっています。

井上家の屋敷があった辺りのすぐ隣に、文学者の椋鳩十(1905~1987)の旧宅もありました。

椋鳩十の書いたものを調べると、ご近所出身だった井上石見について書いたものがあるかもしれません。

▲照国神社の「斉鶴」(イヌマキの木)

島津家は、鹿児島の総廟として、諏訪神社を大切にしてきたのですが、明治以降は、鹿児島市内ですと、島津斉彬(1809~1858)を祀った照国神社がいちばんの神社になっているようです。

照国神社で思い出したのですが、学生時代に、西洋中世美術の柳宗玄先生の講義をとって、その最初の導入のような講義で、カッパドキアをはじめ先生が旅してきた場所のスライドが上映されました。

そのなかで、鹿児島の照国神社境内の刈り込まれた木と奄美大島の原生林のスライドが続けて映されました。

柳先生は、照国神社の鶴の形に刈り込まれたイヌマキの木を「こういうことをやってはいけない」「悪趣味」とこきおろし、奄美大島の原生林を賞賛していました。

まあ、もっともな意見だと思いましたが、比較するのであれば、照国神社の後ろに広がる原生林と比較した方がいいのでは、とも思いました。

そのときは声をあげず黙っていましたが、鹿児島出身者として声をあげたほうがよかったのかなと思ったりします。

約40年前、「民藝」の柳宗悦の息子さんに、「悪趣味」と断罪されたイヌマキの木は、今もその姿をほとんど変えず、立ち続けています。

島津斉彬の時代に植栽されたと思われるイヌマキの木を、昭和37年(1962)に照国神社境内に移植したものだそうです。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

井上和雄の祖父、井上石見が北海道にゆかりのある人ということで、北海道出身の小西康陽のPizzicato One名義のアルバム『わたくしの二十世紀』(2015年、Verve)から、同じく北海道出身の甲田益也子が歌う「美しい星」を。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

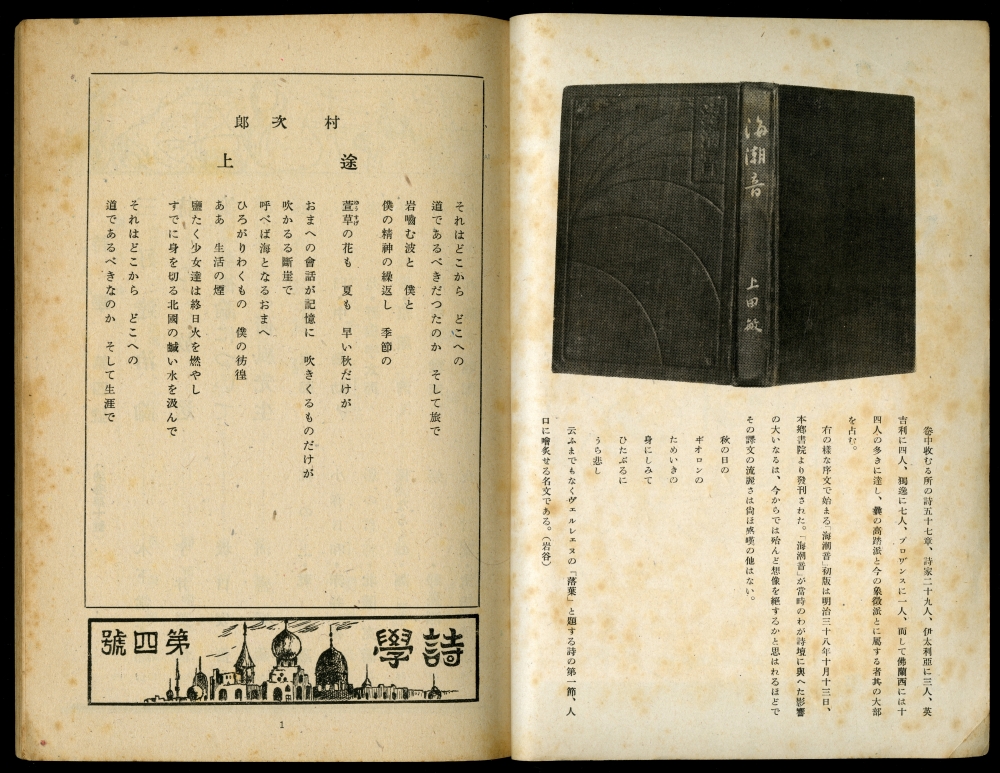

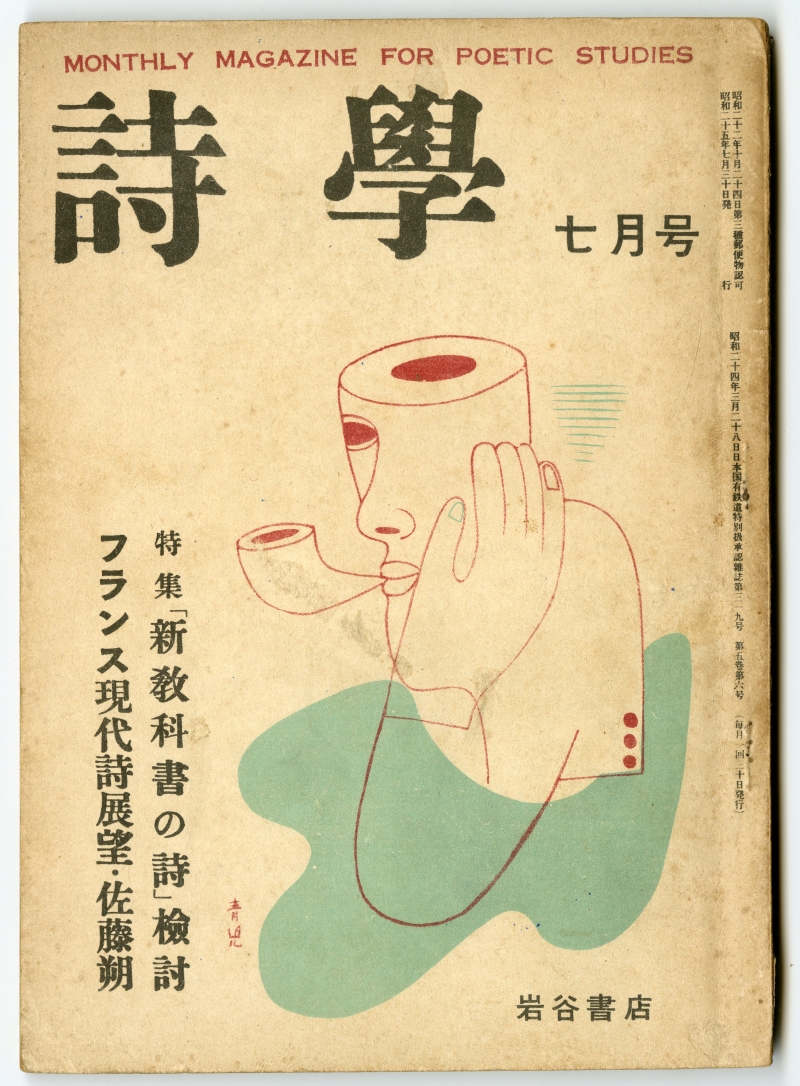

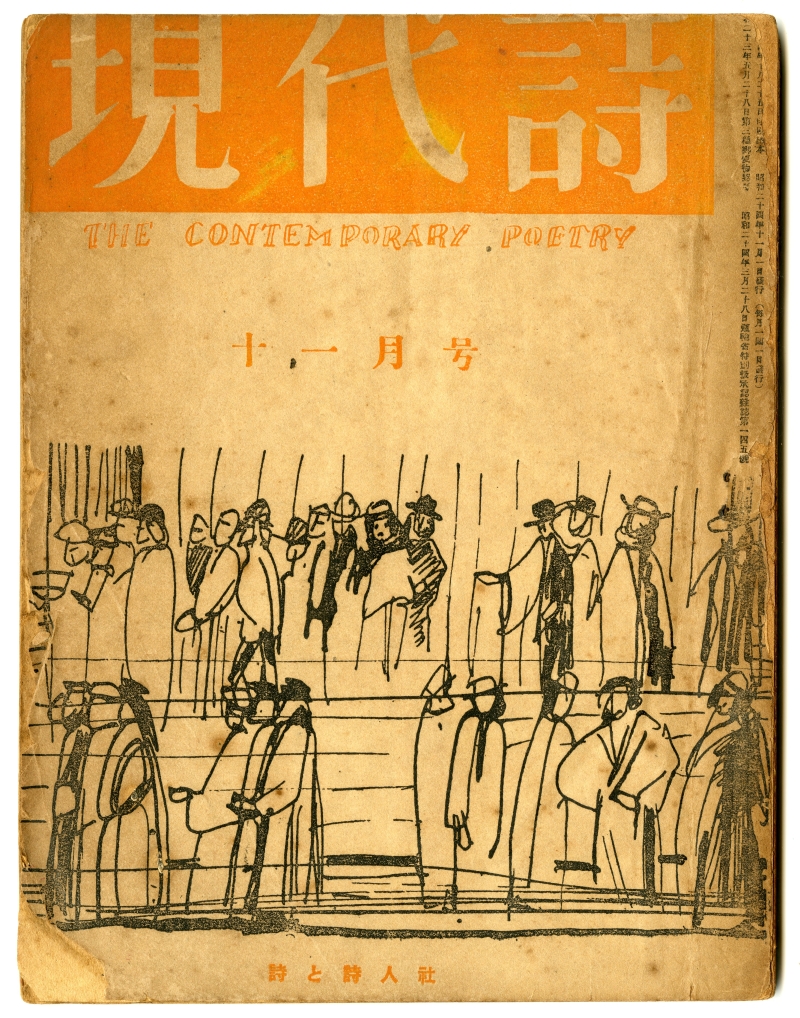

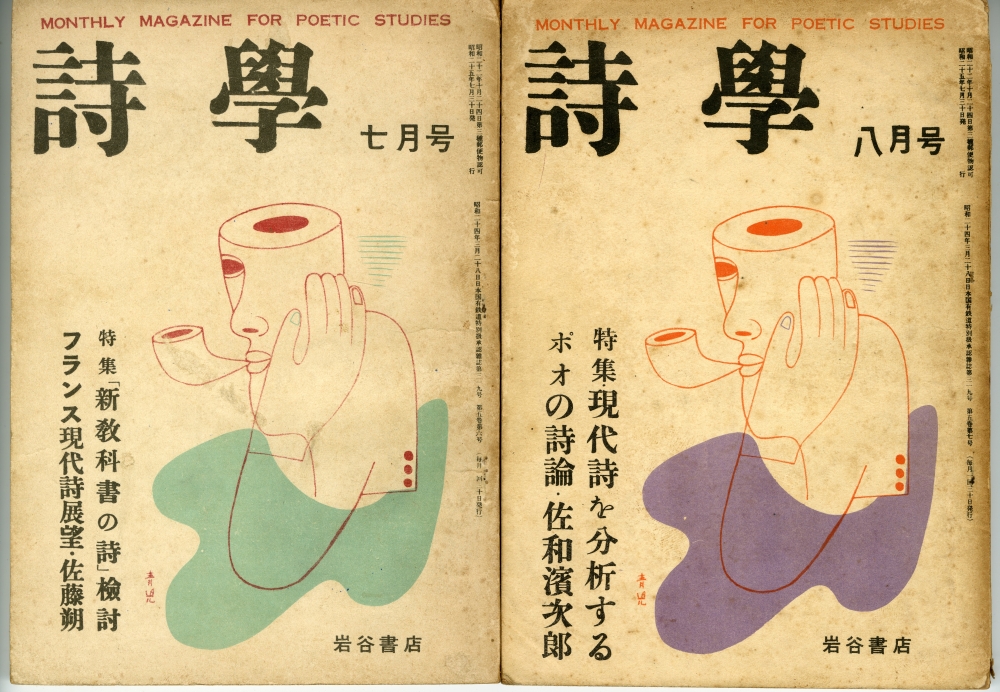

266. 1947年の『詩學』11・12月號(2019年3月7日)

児玉達雄(1929~2018)の旧蔵書に『詩學』誌はたくさんありましたが、これは児玉達雄の旧蔵書ではありません。

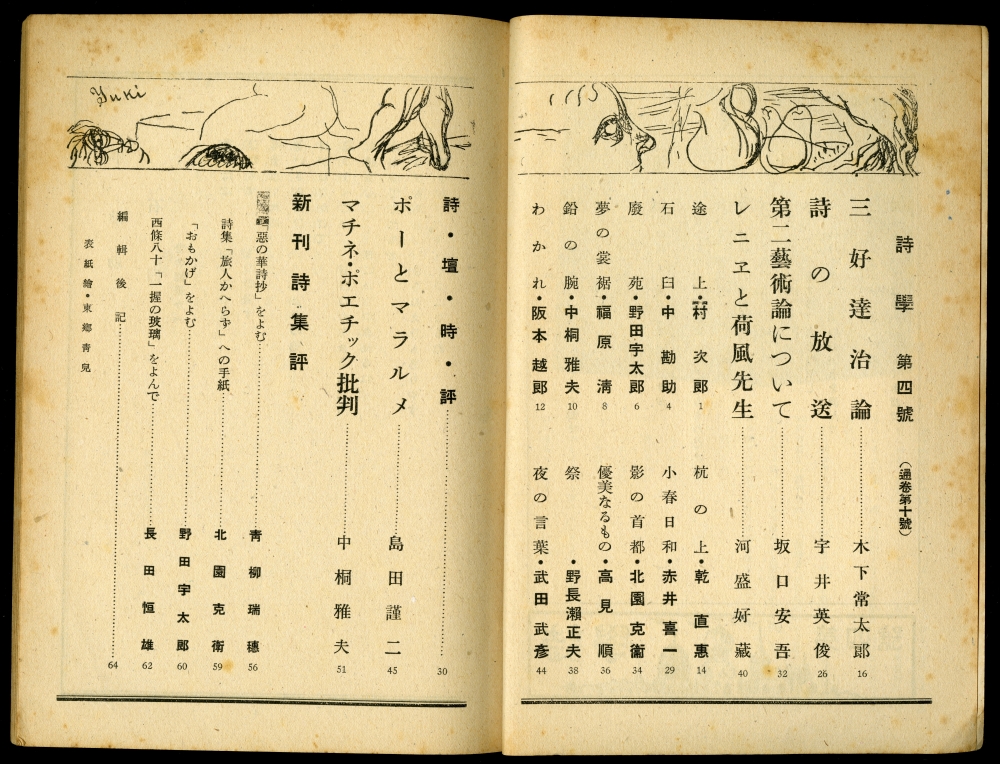

西谷操(秋朱之介、1903~1997)の操書房から出ていた、シャルル・ボオドレエル、堀口大學訳『惡の華詩抄』(1947年)の書評が載っているということで入手した『詩學』1947年11・12月號(1947年12月30日發行、岩谷書店)です。

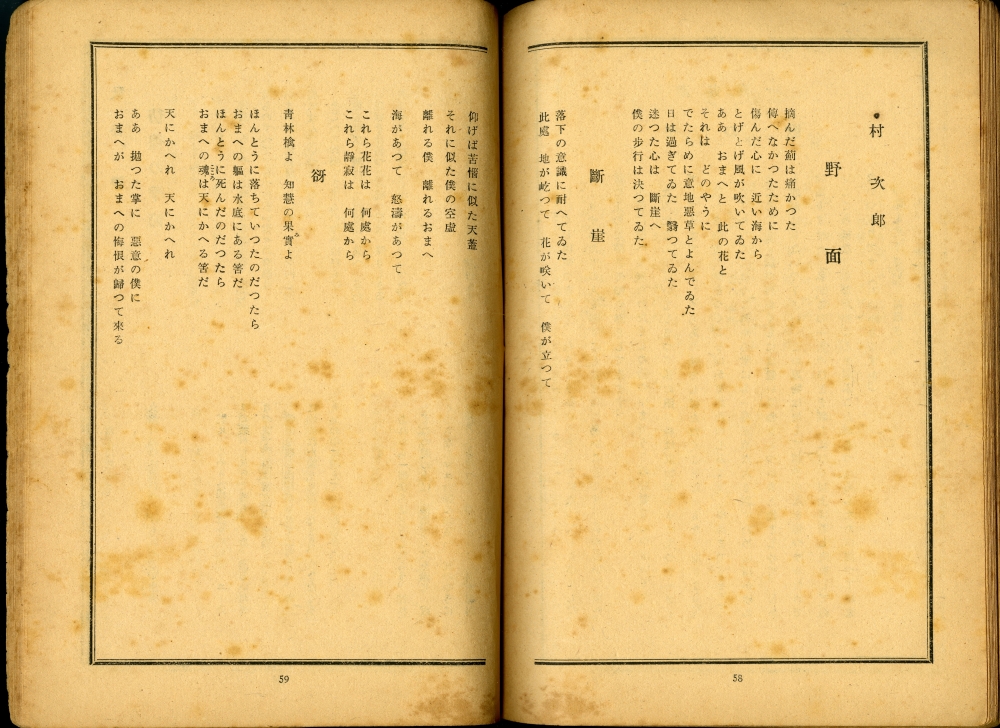

この号の児玉達雄旧蔵のものが残っていればよかったのですが、巻頭の詩は、村 次郎(1916~1997)の作品「途上」でした。

「途上」は、村 次郎が『詩學』に最初に寄稿した作品です。

以前だと、村 次郎の名前は見過ごしていたのでしょうが、児玉達雄の旧蔵書を通過すると、村 次郎の名前はいやでも眼をひきます。

実際に会ったという話ではないですが、何の関連もないと思っていた西谷操(秋朱之介)と村 次郎が、『詩學』という雑誌ですれ違っていた――雑誌というのは、こういう巡り合わせが起こる場所だなと改めて思いました。

表紙の絵は東郷青児(1897~1978)です。

表紙に「第四號」とあるのは、『詩學』として第4号という意味です。

『詩學』は、『ゆうとぴあ』(1946年9月30日発行、岩谷書店)として創刊され、1947年5月30日発行の6号まで続き、次の号から改題して『詩學』となり、その第4号。通巻では第10号になります。

▲『詩學』1947年11・12月號(1947年12月30日發行、岩谷書店)巻頭の村 次郎の「途上」

『詩學』の表2は、古典となった詩書を書影とともに紹介する欄になっていて、編集者の稀書趣味がかいま見えます。

この号では、上田敏『海潮音』(1905年、本郷書院)が紹介されています。

▲『詩學』1947年11・12月號(1947年12月30日發行、岩谷書店)目次

「マチネ・ポエチック批判」とか「第二藝術論」とか、文学史のできごとが現在進行形です。

▲『詩學』1947年11・12月號(1947年12月30日發行、岩谷書店)編集後記と奥付

編輯兼發行人は岩谷満ですが、編集後記は城左門(1904~1976)が書いています。

表3に、岩谷書店の「現代詩叢書」の広告があります。

この号に、操書房の広告もあるのではないかと期待していたのですが、広告ページは、この表3だけで、ほかには広告のない雑誌でした。

岩谷書店の「現代詩叢書」第一期十冊は、次のようなラインナップ。

堀口大學『あまい囁き』(装幀・東郷青児)

武田武彦『信濃の花嫁』(装幀・武田新太郎)

城左門『秋風への回想』(装幀・山名文夫)

臼井喜之助『海の抒情』(装幀・三田康)

秋谷豊『遍歴の手紙』(装幀・瀬島好正)

岩谷健司『哀しき渉猟者』(装幀・脇田和)

菱山修三『道しるべ』(装幀・三田康)

岩佐東一郎『幻燈画』(装幀・川上澄生)

丸山薫『水の精神』(装幀・伊勢正義)

田中冬二『春愁』(装幀・猪熊弦一郎)

昭和22年(1947年)というより、昭和10年(1935年)的な名前の並びです。

当時の中年詩人達が並んでいて、新しい時代になったという印象を受けません。

『詩學』にかかわった人には、秋朱之介(西谷操)とも結びつく名前も多いので、『詩學』のなかにも秋朱之介(西谷操)にかかわる記述が出てこないか気に掛けているのですが、今のところ見当たりません。

『詩學』誌編集の中心的存在だった城左門は、秋朱之介が装幀した詩集『槿花戯書』については何度か言及していて、「第一期の作品集、これ一册で死んでもよい、と、幼く考へた眞の意味の處女詩集『槿花戯書』が世に現れたのは、後れて、昭和九年、三笠書房からであった。」(『詩學』1949年5月号、「わが詩歷」)、「詩集は、今日まで、飜譯まで入れて十二册ほど出版してゐる。皮切りは、昭和五年、第一書房から出した『近世無賴』だ。九年に『槿花戯書』十年に『二なき生命』――この本は、出版主が、装幀を僕の思ふままにしてくれたので、甚だ豪奢な詩集となった。」(『詩學』1953年6月号、「我が詩歴」)と書いているのですが、秋朱之介(西谷操)の名前までは言及しておらず、秋朱之介(西谷操)を調べるものとしては歯がゆいところです。

城左門の詩集『二なき生命』は、最初1934年に秋朱之介の裳鳥会からの刊行を予告されていて、裳鳥会が立ちゆかなくなったあと、秋朱之介が版画荘に持ち込んだ企画だとされています。

昭和22年(1947年)の岩谷書店「現代詩叢書」には、秋谷豊(1922~2008)のように、20歳代の詩人も含まれていますが、このなかに、鮎川信夫(1920~1986)、田村隆一(1923~1998)、黒田三郎(1919~1980)ら「荒地」の詩人がまじっていれば、新しい時代の叢書という印象を与えることができたのではないかと思ったりします。

余談になりますが、1946年に創刊された『ゆうとぴあ』(のちに『詩學』と改名)は、城左門が立ち上げた詩誌で、岩佐東一郎(1905~1974)と城左門が編集し、戦時中まで刊行されていた『文藝汎論』(1931年~1944年)との連続性を感じます。

戦前の『文藝汎論』の投稿欄を見ると、10代の鮎川信夫や田村隆一の名前もあって、戦争による断絶も間違いなくあるのですが、戦前からの連続性も感じます。

▲『詩學』1947年11・12月號(1947年12月30日發行、岩谷書店)の新刊詩集評ページ

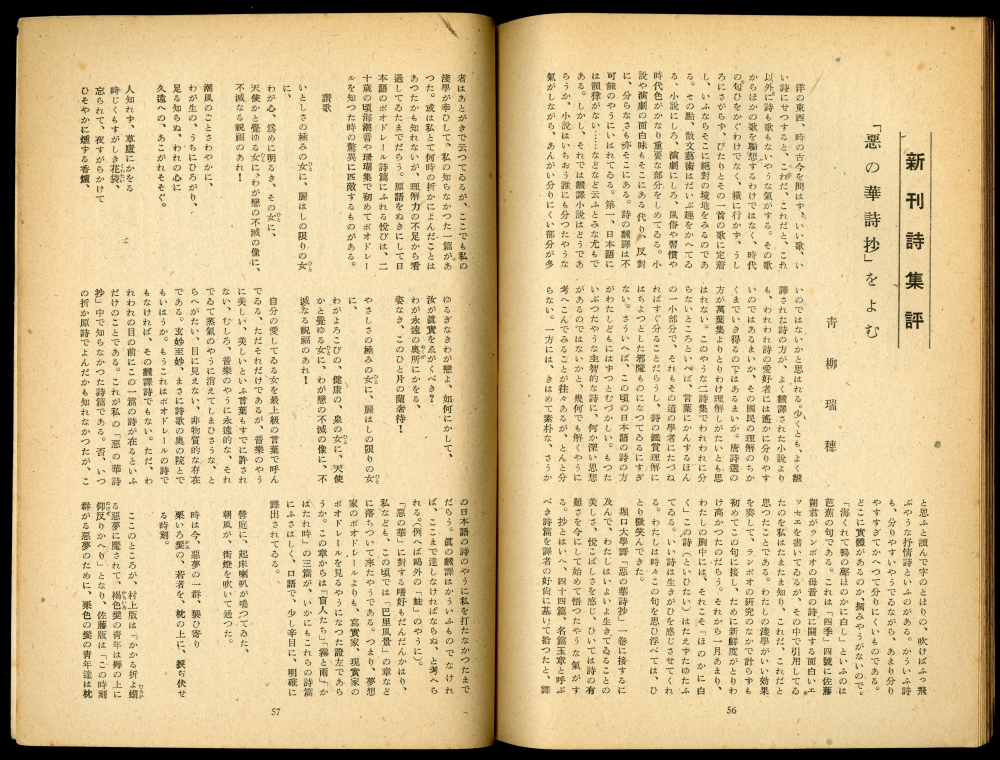

青柳瑞穂(1899~1971)が、シャルル・ボオドレエル、堀口大學訳『惡の華詩抄』(1947年7月30日發行、操書房)の書評を書き、〈堀口大學譯「惡の華詩抄」一巻に接するに及んで、わたしはいよいよ生きてゐることの美しさ、悦こばしさを感じ、ひいては詩の有難さを今にして始めて悟つたやうな氣がする〉と絶賛しています。

『詩學』のこの号では、4つの「新刊詩集評」が掲載されているのですが、作者・翻訳者・書名のみで、出版社名や価格などは掲載されていません。

なかには、北園克衛(1902~1978)による書評「詩集『旅人かへらず』への手紙」のように、作者名も「N氏」となっているものもありました。そして、北園克衛の批評が「ただかういふ詩集がこんな貧弱な装幀で賣られるのは面白くありません。僕はかういふ出版商人を輕侮したくなるくせがあるらしい。これはどちらでもいいことではないんだ。omitted.」と終わっているのは強烈でした。

このときは、出版者名・価格を明記しない、そういう方針だったのでしょうが、『惡の華詩抄』は4ページにわたって書評されているにもかかわらず、期待していた「操書房」の名前は記載されておらず、残念でした。

▲シャルル・ボオドレエル、堀口大學訳『惡の華詩抄』(1947年7月30日發行、操書房)表紙

装幀は、芹澤銈介(1895~1984)です。

なんだか御朱印のような「惡の華」の文字で、魔除けになりそうです。

「操書房」も図案化されています。

▲シャルル・ボオドレエル、堀口大學訳『惡の華詩抄』(1947年7月30日發行、操書房)扉

この扉の図案も表紙候補で、2案あったものを、両方使うことにしたのではないでしょうか?

▲シャルル・ボオドレエル、堀口大學訳『惡の華詩抄』(1947年7月30日發行、操書房)見開き

「芹澤銈介装」で1ページ。

▲シャルル・ボオドレエル、堀口大學訳『惡の華詩抄』(1947年7月30日發行、操書房)奥付

發行者・西谷操では横浜本牧の住所ですが、發行所・操書房では千代田区飯田町の住所が使われています。

戦後間もない物資不足の時期の出版なので、紙集めには苦労したようです。

『惡の華詩抄』でも、2種類の上質とはいえない本文用紙が使われています。

▲手もとにある『惡の華詩抄』は、白と黒のかがり糸が使われいます。糸の入手も難しかったのでしょうか。

▲『惡の華詩抄』に使われた紙には、いろいろな色の物がまじっています。

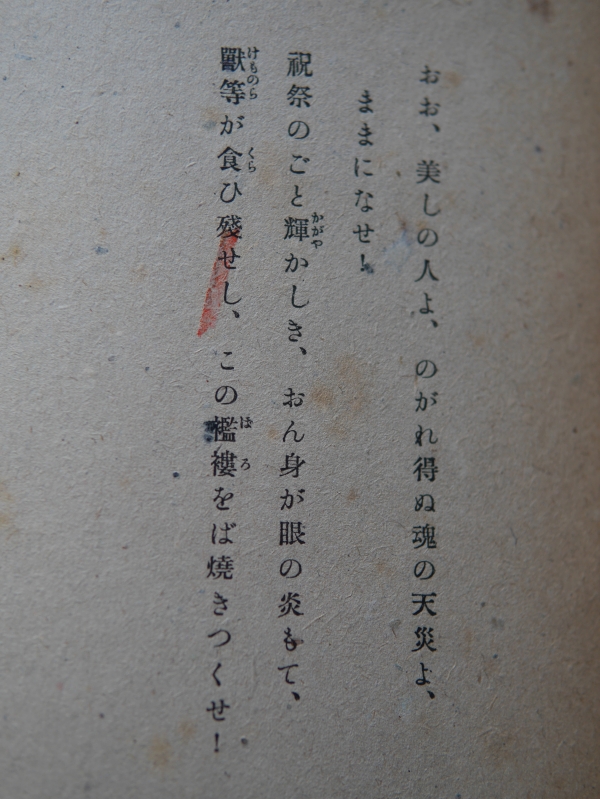

「獸等が食ひ殘せし」の活字に、赤い血肉が飛び散って重なったようになり、「襤褸」の横に青黒い染みがあります。

これはねらっても出せない、ボロ紙ゆえの効果です。

ボロ紙ですが、もう70年以上もったわけですから、それはそれで大したものです。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

ポーツマス・シンフォニア(Portsmouth Sinfonia)は、スタジオ録音の『Plays The Popular Classics』(1973年)の好評を受けて、1974年5月28日、ロイヤル・アルバート・ホールでコンサートを開催します。

そのライブ録音盤『HALLELUJAH』(1974年)から、チャイコフスキー(Tchaikovsky)の「1812年序曲」(Overture 1812)を

観客の手拍子まで不統一で、ずれているのが感動的です。

このレコードも、英Transatlantic Records盤が欲しかったのですが、このレコードを購入したころ、なかなか見つからない盤で、手もとにあるのは、1974年に出たアメリカ盤です。カットアウト盤です。Island Records 傘下の Antilles Records盤です。

▲Portsmouth Sinfonia『HALLELUJAH』(1974年、Antilles Records)ジャケット裏面

▲Portsmouth Sinfonia『HALLELUJAH』(1974年、Antilles Records)side A ラベル

▲Portsmouth Sinfonia『HALLELUJAH』(1974年、Antilles Records)side B ラベル

思いがけない人が思いがけない場所にいることに気付くと、ただただ、うれしくなります。

このコンサートでの Portsmouth Sinfonia の演奏者のなかに、ブライアン・イーノ(Brian Eno)やマイケル・ナイマン(Michael Nyman)、ギャビン・ブライヤーズ(Gavin Bryars)らがいることが取り上げられがちですが、オーボエで、ケイト・セント・ジョン(Kate St John)の名前があることにときめきました。まだ10代です。

もしかして、このアルバムが Kate St Johnにとって、最初のレコードだったのでしょうか。

ジョセフ・ラカイユ(Joseph Racaille)がプロデュースした2枚のケイト・セント・ジョンのアルバムは、宝物です。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

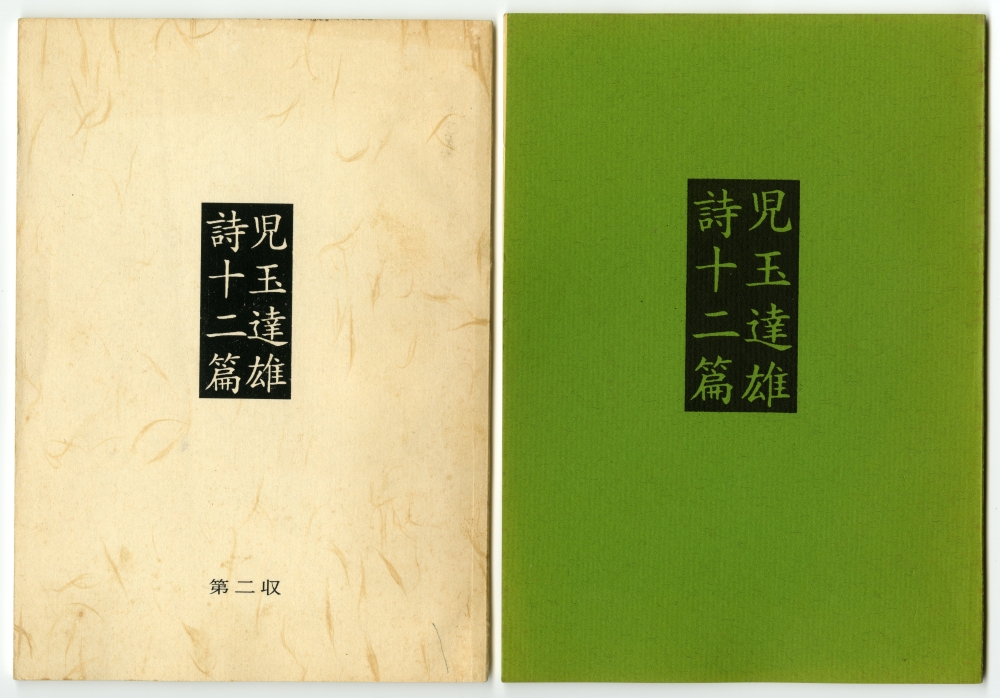

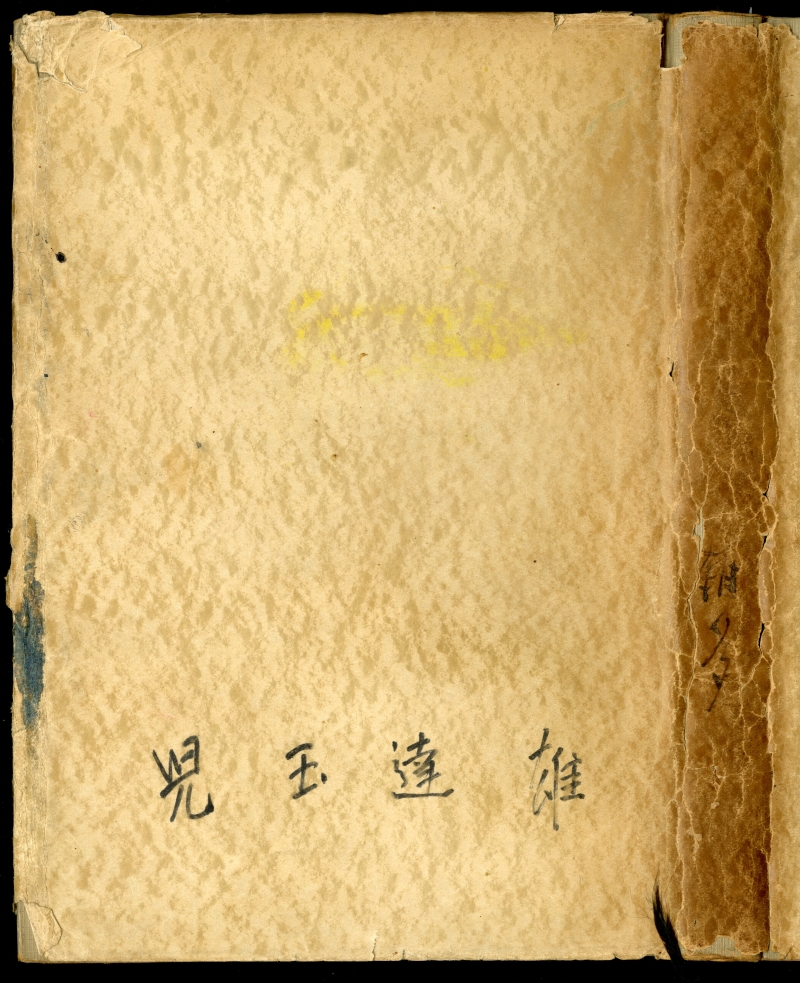

265. 1992年の『児玉達雄詩十二篇』(2019年3月3日)

児玉達雄旧蔵書 その8

膨大な量の文章を書き続けたと思われる児玉達雄(1929~2018)ですが、生前に自らの名前を冠して出したのは50ページほどの詩集2冊だけでした。

■児玉達雄『児玉達雄詩十二篇』(1992年4月発行、弥生書肆、鹿児島市、限定五十部、50ページ)

「犢(こうし)」「小庭のラカンチュウ」「瞼のX」「蜘蛛んの一生」「乾杯の辞」「東京晩冬」「谺」「デルス・バイコフ」「瓶」「空の耳」「流沙の……」「晩夏の謀将」の12篇を収録。

■児玉達雄『児玉達雄詩十二篇 第二収』(1994年12月発行、児玉達雄、鹿児島市、54ページ)

「弱り眼――1993・・・井上岩夫哀悼」「北国の動物園で野良犬が」「八門遁甲 もう母がいない」「夜曲」「1993年夏鹿児島」「風吹く日の腐食銅版画(エッチング)」「能」「盗人萩」「星芒帖」「或流沙」「薄」「壷」の12篇を収録。

60歳を過ぎて、自らの晩年を意識したころに出された、この2冊の詩集は、書斎にこもった学匠詩人の気配もありますが、児玉は静かな象牙の塔にこもった人ではなく、騒々しい複数の声の行き交う街場に暮らす人だったので、審美的にはなりきれず、そこには時と空間を超えたさまざまな声が、喜悦の呪詛の失意の悔恨の皮肉の開き直りの声が、賢くも愚かしくも鳴り響いています。

似てると思う人の名をあげるのは安易にすぎると思いますが、児玉達雄の詩を読みながら、散文詩に入り込んだころの天沢退二郎の名前が何度か頭に浮かびました。児玉達雄は一時期千葉で暮らしていたようなので、そこで何らかの接触があれば面白かったのにと無責任に思ってしまいます。

そういえば、天沢退二郎も満洲を体験しています。満洲を体験した子どもたちのテキストの系譜みたいなものがあるような気がするのですが、その書き手たちは、もう世代的に消え去りつつあるようです。

【2019年3月16日追記】

その後も、児玉達雄旧蔵の本を何冊か古本屋さんで入手。その1冊、菅谷規矩雄『詩的60年代』(1974年9月30日発行、イザラ書房)に収録された、天沢退二郎の第一詩集《道道》を論じた部分に、「天沢詩そのものの否定をしようとは思わないが、このような肯定には全くあきれる」など、批判的な書き込みがあり、児玉達雄は天沢退二郎の存在を意識していたのだと確認することができました。書き込みがあったのは天沢退二郎に関する部分だけでしたので、批判的であれ気に障るものであれ、「天沢詩」は、児玉達雄にとって気になる存在だったのは間違いないようです。

▲『児玉達雄詩十二篇』と『児玉達雄詩十二篇 第二収』の表紙違い

『児玉達雄詩十二篇』と『児玉達雄詩十二篇 第二収』は手作りで作られ、表紙も1冊1冊違うようです。縦が短いものもありました。

▲『朔 百二十二号』(1993年4月23日発行、朔社、編集者・圓子哲雄、発行者・林節、青森県八戸市)

『児玉達雄詩十二篇』の書評が2つ掲載されています。

■やまぐち・けい「夕映えのシャレード」

児玉達雄の詩作品を「豪奢な孤独」とよんでいます。「白髪とはいいながら、内面はまだ若い詩人の瑞々しい感性は、黄昏には至っていない。夕映えの中、黄金の燦めきを浴びながら詩人は謎をかけている。謎を解きうるのは、詩人の魂を真に愛することができる読者である詩人たちであろう。」

やまぐち・けいは千葉県在住の詩人で、児玉達雄とは長い交流があったようです。

■今辻和典「夢遊譚の放つ意味」(詩誌「青い花」13号より転載)

「まさしくことばとイメージの共演というか、そこに美学を沈めての放恣なスペクタルの展開する、贅沢な楽しみ」

▲『野路 49』(1995年7月、野路社、発行人・藏薗治己、鹿児島県加治木町)

『児玉達雄詩十二篇 第二収』の書評が掲載されています。

■やまぐち・けい「華麗なる傍観者」

逆説的な勝者という意味で「天職の敗残者」という児玉評。12篇すべてを細密に鑑賞し、「詩編を読み終えて、豊潤な世界を彷徨した満足感と、知的ゲームを堪能させていただいた爽快感を覚えている」と結んでいます。

『雑多』と題された、1958~1959年ごろの手稿帖に、「村次郎様 御手紙有難う御座居ました。」のことばのあとに、児玉達雄は、手紙の内容でなく、30歳をひかえた自分の詩集の目録を書いています。

遺稿詩集(随想・随筆日記より20篇)(自分で選ばない)

黒い詩集(黒の随想日記より40篇)

象徴詩集「子供たち」7篇。及び初期詩篇(6篇)

生活詩集「私を運ぶ夜の序曲」長詩と、その続(?)として数編、他に散文

形而上詩集「卓上の城」15篇及びアミューズメントの詩(第一詩集としたい。)

叙事詩集「青白い年の歌」(假題)長詩一篇。

抒情詩集「抒情歩調」

7冊の詩集をあげているのですが、そのうち、 「抒情歩調」と題した、丁寧にペンで清書されたノートが残されていました。

『随想・随筆日記』『黒の随想日記』は、確かに存在し、ほかの詩集のノートもあったのかもしれません。

これらの手稿は、永遠に失われてしまったのでしょうか。

▲児玉達雄『詩集 抒情歩調』(1959年4月)

フェルトを貼り込んだ絵の表紙。44ページのノートに19の詩篇が丁寧なペン字で書かれています。時代を隔てて書き込んだと思われる朱字もいくつかの詩には入っています。別のノートから切り離したものと思われる詩「赤鬼の歌」も挟みこまれていました。

収録された詩のタイトルは次のようなものでした。

「(平和)予言」「あぶく」「はい(Yes)」「あれは」「逍遥」(リーチ・T・エコオ 児玉達雄訳)「銀笛」「月について」「小駅」「こがらし」「窓」(リーチ・T・エコオ 児玉達雄訳)「春の部屋」「東西」「あぶく(「こがらし」をやりなおして)」「薄明」「別離」「格別でもない安座」「早春の歌」「紫煙に浮かぶ墓碑銘」「宴」

『抒情歩調』のなかに、リーチ・T・エコオというイギリスの無名詩人の作品を児玉達雄が翻訳しているという形の作品があります。

このリーチ・T・エコオは架空の詩人です。

詩「逍遥」のあとに、リーチ・T・エコオの略歴が書かれているのですが、このリーチ・T・エコオは、児玉達雄と同い年に生まれていて、その生涯は児玉達雄自身の姿が仮託されています。

リーチ・T・エコオ(1929~1957)

オックスフォードのベイリオール学寮に籍をおくや、同市に六年間、文字どおり遊学としてぶらぶら過ごした。友人の交際もなく、彼より十年ほど先輩に当る北はアバディーンの詩人ネクスッマン・ヴィリッジと僅かに文通の書簡がノートに伺われる。プリイマウスに帰郷後は家族の貧窮にもかかわらず、これといった就職もせずに二年間を過ごして、孤独の中に原因不明の病で夭折した。生前一篇の詩も発表されず、今日に至るも一般詩壇とは無縁であった。彼の日常に関して詳細を記憶するものも今は既にいないが、僅かに隣家に少女時代をも過ごしたと言う老女の言として、「小柄だけれども、がっしりとした肩つきの彼が昼近くになると、晴れた日は何時も海岸の方へ、長靴姿でぶらりぶらりと歩いてゆくのを、庭から見送ったものでした。」

遺稿として三冊のノートが残されているが、これが彼の全作品という事になる。この頁の間々には、おびただしい押葉が、今は色褪せて残っているのを見ることができる。詩篇の中に散見する木の葉の表現に注意されたい。ちなみに、老婆の名はデボラであった。

リーチ・T・エコオの「エコオ(echo)」は「こだま(谺)」、「リーチ(reach)」は「達する」、「ヴィリッジ(village)」は「村」、「ネクスッマン(next man)」は「次の男=次郎」のだしゃれでしょう。

「彼より十年ほど先輩に当る北はアバディーンの詩人ネクスッマン・ヴィリッジと僅かに文通の書簡がノートに伺われる。」という部分は、児玉達雄と青森八戸の村 次郎(1916~1997)との交流のことだと思われます。

ここに描かれたリーチ・T・エコオの略歴には、なんだか、胸がちくちく痛みます。

最後に、1956年ごろ作られた『森の泉 作品集 6』(カゴシマ文化学院詩科)に収録されていた、児玉達雄「抒情歩調」を引用して、「児玉達雄旧蔵書」の項を、ひとまず終わりにしたいと思います。

抒情歩調 児玉達雄

建築は建築に支えられて 何処までも続く午後の日の 図形を人は虫のように。

水も欲しく 仰げば建築は建築を支えて 窓々を覗いている 人は人を見ず 歩けば歩けば午後は続き 時計に汀を夢みている

―― 汀をゆけよ 旅のまぼろし

陽を溜めて旅ゆく靴 はためいて来る風

物想う旅の眼あおらみ 打返す波

永い永い旋律よ 優しく影絵をいやし

靴の踏む思念の地図をひたし洗えば

頬かすめる飛沫かすかな塩をまじえて

洗い去れ 聖歌よ 永遠に

陽だまり歩み 遠ざかる

はためいて打返す遠く 雲 潮 岬の

陽まぢかに満ちて海よ

青い眼に夢の汀を遠ざかる

あゝ存在の波にいたみ

風に息づきせきあげる

つぶらな石は光るのに――

ふと悲しくなった。乾いた舗道をうつろに長い風に揺られて 歩行がうまく行かなかった

古本屋さんでたまたま手にした児玉達雄氏の旧蔵本ですが、わたしの心にもざわめきを響かせ、それまで知ることのなかった「児玉達雄」「村 次郎」という名前を、確かに記憶し、胸に刻みました。

【2019年3月17日追記】

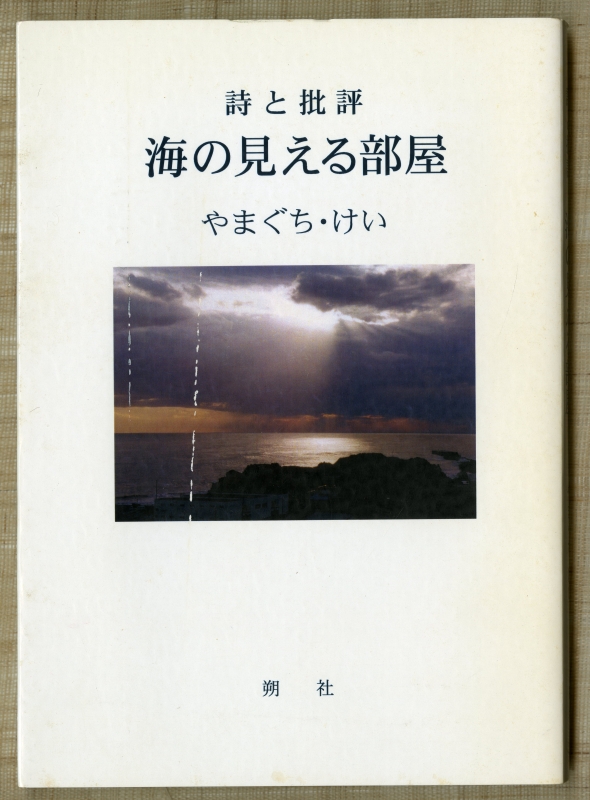

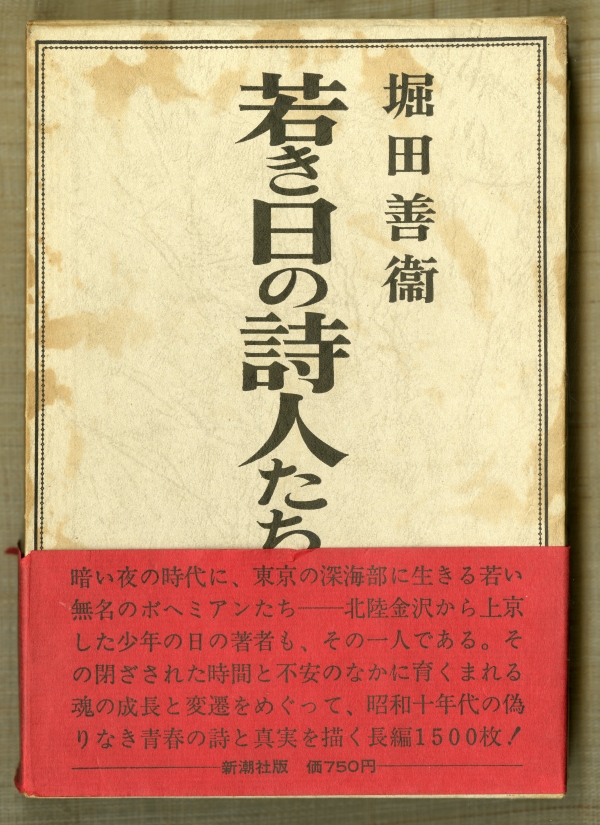

その後、古本屋さんで新たに入手した児玉達雄旧蔵書のなかに、やまぐち・けい『海の見える部屋 詩と批評』(2006年3月31日初版発行、朔社、青森県八戸市)と堀田善衞『若き日の詩人たちの肖像』(1968年9月30日発行、新潮社)がありました。

やまぐち・けい『海の見える部屋 詩と批評』は、圓子哲雄主宰の詩誌『朔』(青森県八戸市)に掲載された作品を中心にまとめられた詩文集で、児玉達雄、溝口章、小倉勢以、深津朝雄、桜井武尚、柳生じゅん子、石原吉郎、山本沖子、島比呂志、吉田章子、久宗睦子、大高正博、大津川昭夫らの詩書を読み解いています。正直に言いますと、石原吉郎と島比呂志しか名前が分かる人がいなかったのですが、やまぐち・けい(山口慶)が豊かな詩心をもち、細部に眼の行き届く、すぐれた詩の読み手であることは分かりました。

『朔』と『野路』に掲載された児玉達雄の2冊の詩集評も少し手を加えて掲載されています。

村 次郎を追悼した《「トゥオネラの白鳥」村 次郎先生の思い出》には、村 次郎と児玉達雄の関係についても書かれていて、その部分を引用します。

時が与えられ、一九九一年六月十二日、羽田から青森に飛び、弘前に一泊した次の日、青荷に行った。(略)旅の終わりに八戸にお寄りなさいと、圓子(哲雄)氏から手紙をいただき、“村 次郎”にお目にかかる決心がついたのは出発直前のことだった。畏友、児玉達雄氏が二十代から先生と言いつづけている詩人、一一六号発行の実績(一九九一年現在)を持つ詩誌“朔”の主宰圓子哲雄氏が二十数年間師と仰いでいる詩人。堀田善衞著『若き日の詩人たちの肖像』で浜町鮫町とよばれているあまり人づきあいが好きではなさそうな、何となく怖そうな詩人。人見知りをするところがある私は少々緊張していた。

「児玉さんの紹介のやまぐちさんがみえるというので、村先生が昨日から楽しみに待っていらして、着くのは何時だ何時だ、真直ぐに連れてくるようにと電話でおっしゃっていたけれど、あなたは旅のつづきで疲れているだろうから先生の処へ行く前に海猫が群生している蕪島に案内しましょう」と圓子氏は言い、村 次郎氏のお宅、鮫町の旅館石田家を素通りして蕪島に行った。

鹿児島の詩人児玉達雄氏の友人として、村 次郎氏は私を待っていて下さった。蕪島に案内したと圓子さんが言うと村先生は大変ご機嫌が悪くなった……。というのは、村 次郎という詩人は決して単純な性格ではなく初々しい含羞を持っていらして、初めての人と会う時、蕪島を案内しながら話の糸口をつかむという慣例があるらしかった。その慣例を知らずに圓子さんが破ったことに対して“こんなに永くつき合っているのに自分のことをもっと理解しろ”という思いが溢れての怒りらしかった。

「わたし、もう一度、蕪島に先生とご一緒します」と言い、村先生と二人で冷たい風のなか島に向かった。

「児玉さんどうしている?」村先生と児玉さんが会っていらっしゃらないように、児玉さんに私もまた一度もお目にかかったことはなかった。私の詩文集を通して文通が始まり、児玉氏の詩評に惚れ込んだ私が、同人誌に何人かの詩人の評をお願いしたという経緯があるというそれだけのおつき合いで、詩人“村 次郎”と“児玉達雄”の間に結ばれている約四十年(一九九一年現在)の縁から見るとはるかに薄いものだった。

村 次郎と児玉達雄は、文通という言葉のやりとりを介しての、生涯の友人でした。

村 次郎が鹿児島を訪ねることも、児玉達雄が青森を訪ねることもなく、生涯、直接会うことはなかったようです。

そして、児玉達雄のもとへ送られていた村 次郎の手紙を、児玉達雄は大事に保管していたと思われますが、どうやら、それらは永久に失われてしまったようです。

書簡というのは魂の交歓であり、もっとも基本的な文学の業です。どんな形でもよいですから、村次郎をはじめとする文学の仲間から児玉達雄へ送られた手紙が、この世界に、残されていてほしいと願わずにはいられません。

▲やまぐち・けい『海の見える部屋 詩と批評』(2006年3月31日初版発行、朔社、青森県八戸市)のカバーと表紙

カバーの写真に傷が入っているのが残念。千葉に暮らす、やまぐち・けいの部屋からの写真でしょうか。

短いコメントの書かれた謹呈のしおりがはさまれていました。

書き込みのない本でした。書き込みの多い人が所蔵していた本に書き込みがないと、残念な気持ちになってしまいます。

▲堀田善衞『若き日の詩人たちの肖像』(1968年9月30日発行、新潮社)外箱

書き込みのない本でした。

ただ、しおりひもが挟まれていたページが、162ページでした。

ちょうど村 次郎がモデルとされる詩人「浜町鮫町君」が登場する場面です。

児玉達雄は間違いなく、このページを読んでいたと思うと、ちょっと震えが来ました。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

ヨハン・セバスチャン・バッハ(Johnann Sebastian Bach、1685~1750)のマタイ受難曲(Matthäus-Passion)全曲を。

グスタフ・レオンハルト(Gusutav Leonhardt)総指揮のラ・プティット・バンド及び男声合唱団、テルツ少年合唱団の演奏で。

1990年のdeutsche harmonia mundi盤。

児玉達雄氏の魂の安らかならんことを祈ります。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

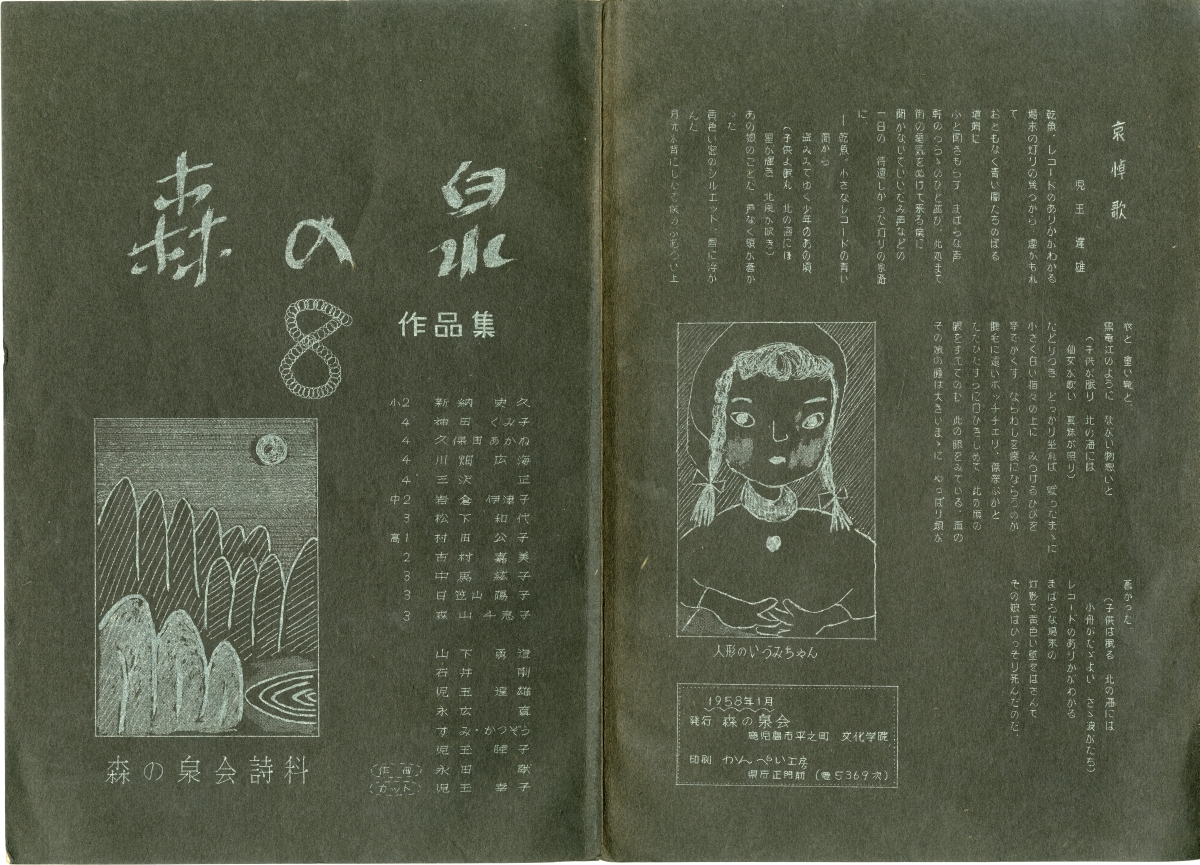

264. 1958年の『森の泉 作品集 8』(2019年3月2日)

児玉達雄旧蔵書 その7

児玉達雄(1929~2018)の旧蔵書に、「かごしま文化学院」という、全く聞き覚えのない学校関係のちらし・冊子類も含まれていました。1950年代に存在していた学校だったようです。

鹿児島文化学院(「かごしま文化学院」とも表記)は、児玉達雄の家族が営む公認各種学校で、バレエ、音楽、絵画を教えており、ザビエル教会の西横に小さなスタジオを構えていたようです。

児玉達雄が満洲から鹿児島に引き揚げたのは、戦後1年たった1946年とあったので、それ以後に、児玉達雄の家族が立ち上げた学院のようです。残っていたちらし類は、1951年から1958年のもので、音楽やバレエの発表公演会も中央公民館や山形屋劇場でしっかりしたプログラムを組んでいます。

そのかごしま文化学院で、児玉達雄は、京都大学の学生時代から、子どもたちに勉強を教えていたようです。それだけでなく、詩会を開き、さらに、かごしま文化学院のなかに、「文学部」のちに「詩科」をもうけて、詩の教室を開いていました。

1950年代の鹿児島で詩の教室。

ちょっと、想像もしていなかった世界です。

まるで1950年代の明朗少年少女小説の世界ではないかと想像をたくましくしてしまいます。

『森の泉』は、その詩の教室でできた作品、子どもたちだけでなく講師たちの作品も集めたもので、1号から8号まで(7号は欠け)が残っていました。

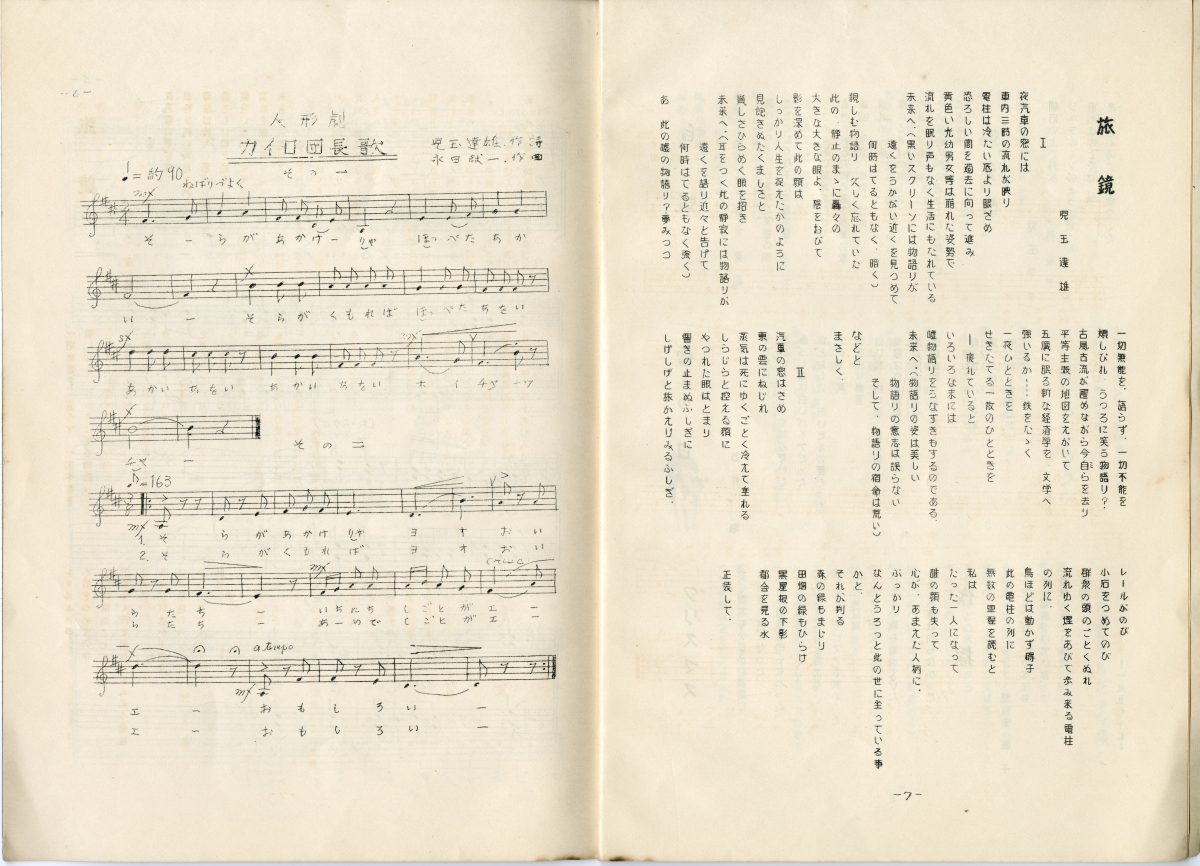

写真は、『森の泉 作品集 8』の表紙。B5サイズで、かんぺい工房(県庁正門前)のガリ版刷り。表紙を含めて16ページ。詩だけでなく、人形劇のための歌曲の楽譜も掲載されていました。

あともう一つ注目したのは、表紙に文化学院のスタッフの名前も掲載されているのですが、その中に「すみ・かつぞう」の名前もあったことです。「児玉達雄旧蔵書 その5」で紹介した、高橋和巳・小松実(左京)らの雑誌『対話』の同人、鷲見勝三です。姓は「わしみ」でなく「すみ」と読むようです。

▲『森の泉 作品集 8』(1958年、森の泉会)の見開き

右ページに児玉達雄の詩「旅鏡」

左ページに「人形劇 カイロ団長歌」児玉達雄・作詞 永田献一・作曲

「カイロ団長歌」については、森の泉会人形劇部の第一回発表作品"カイロ団長"の歌とあります。

「カイロ団長」は宮沢賢治の作品ですので、それを脚色した人形劇を上演したのでしょうか。

『雑多』と題された、児玉達雄の1958~1959年ごろの手稿帖にも、「子豚の兄弟と狼親子」と「浮かれ太鼓」という2つの自作の人形劇脚本が含まれていました。

『森の泉 作品集 8』は、小学校2年生から高校3年生までの詩と、山下勇造、石井剛、児玉達雄、永広真、すみ・かつぞう、児玉睦子、児玉幸子の詩を収録しています。

楽譜は「カイロ団長歌」のほかに、男性4部の「こがらし」 (児玉達雄・作詞 永田献一・作曲)も5ページ収録。

カットは児玉幸子。

児玉達雄の詩は「旅鏡」「哀悼歌」の2篇。

古本屋さんに残っていた『森の泉』は、1号から8号まで(7号は欠け)で、発行年が明記されていたのは、8号だけでした。

文化学院の生徒さんは、小学校1年生から高校3年生まで幅広く、その生徒さんの学年から類推すると、『森と泉』の発行年は、次のようなものだったと思われます。

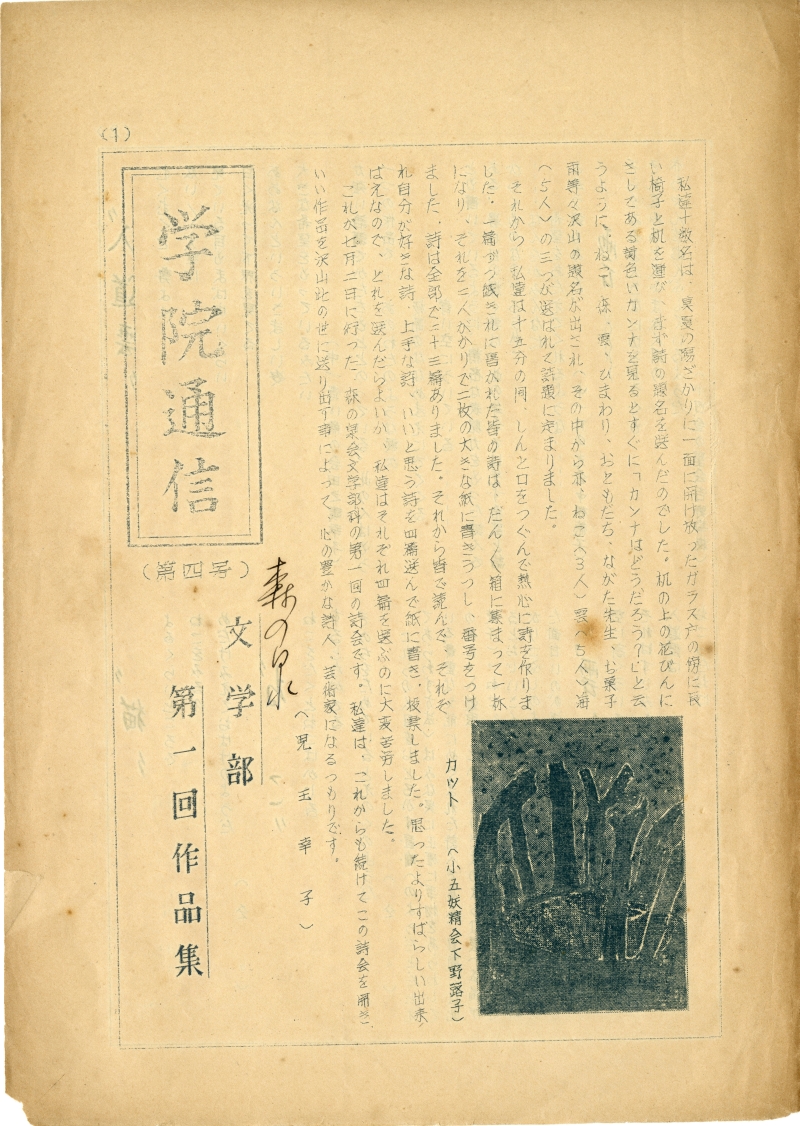

■『森の泉 文学部 第一回作品集』 1954年7月2日に第一回詩会。その作品。 1954年7月~1955年3月の間に制作。

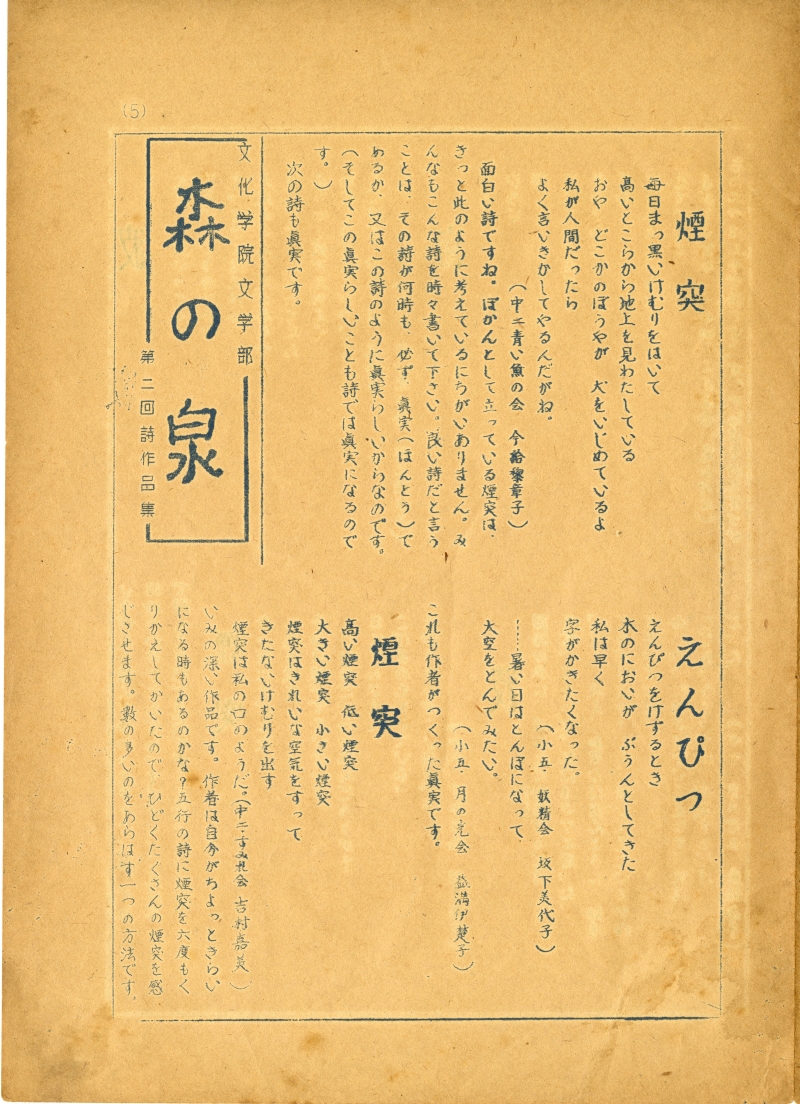

■『文化学院文学部 森の泉 第二回詩作品集』 1954年7月~1955年3月の間に制作。

■『文化学院文学部 森の泉 第三回詩作品集』 1954年7月~1955年3月の間に制作。

■カゴシマ文化学院詩科『森の泉 作品集 4』 1954年7月~1955年3月の間に制作。

■カゴシマ文化学院詩科『森の泉 作品集 5』 1955年4月~1956年3月の間に制作。

■カゴシマ文化学院詩科『森の泉 作品集 6』 1956年4月~1957年3月)

■7号(欠) 1957年?

■森の泉会詩科『森の泉 作品集 8』 1958年1月

▲『森の泉 文学部 第一回作品集』

B4の紙1枚にガリ版で両面刷りし、中央で折って4ページにしたもの。『学級通信』第四号に、「文学部第一回作品集」のタイトル。手書きで「森の泉」と書き加えられています。

7月2日に森の泉会文学部の第一回詩会とあり、生徒の学年から1954年と思われます。

句会方式で詩を発表し、掲載作品を選んだようです。小学校4年から中学校1年の生徒の作品が選ばれ、児玉幸子と児玉達雄が報告と講評を書いています。

クラスの名前でしょうか、「青い魚の会」「月の光会」「金の星会」「すみれ会」「妖精会」となっていて、これはやはり明朗少年少女小説の世界ではないかという感想を持たざるをえません。

▲『文化学院文学部 森の泉 第二回詩作品集』

B4の紙1枚にガリ版で両面刷りし、中央で折って4ページにしたもの。

小学校4年から中学校2年の生徒の詩が選ばれています。

無記名で講評が書かれています。

▲『文化学院文学部 森の泉 第三回詩作品集』

B4の紙1枚にガリ版で両面刷りし、中央で折って4ページにしたもの。

小学校4年から中学校2年の生徒の詩が選ばれています。

無記名で講評が書かれています。

▲カゴシマ文化学院詩科『森の泉 作品集 4』

表紙の印刷がずれたものが残っていました。表紙を含めて12ページの冊子で、鹿児島文化学院プリント部によるガリ版。

この号から「カゴシマ文化学院詩科」という名称を使っています。

小学校4年から高校3年生までの生徒の詩と、児玉睦子、児玉達雄、児玉幸子、永田献一の詩が収録されています。

カットは児玉幸子。

児玉達雄の詩は「舞踏」「眠る眉毛」「海景」「唱」の4篇。

『森の泉』においては、ブレイクの『無垢の歌』のような、抒情詩をつくることを意識していたのではないかと思われます。

▲カゴシマ文化学院詩科『森の泉 作品集 5』

表紙を含めて12ページの冊子。表1~4は、青い紙にガリ版、中の8ページは活版印刷。

小学校5年生から中学校3年生までの生徒の詩と、児玉睦子、児玉達雄、児玉幸子、永田献一の詩が収録されています。

カットは児玉幸子。

児玉達雄の詩は「影」「青の風景画」「赤い風景画」「未成年」「別离の章」の5篇。

▲カゴシマ文化学院詩科『森の泉 作品集 6』

表紙を含めて12ページ。かんぺい工房によるガリ版。刊行年はありませんが、詩に「一九五六・八」とあるので、1956年末の刊行か。

小学校1年生から高校1年生までの生徒の詩と、山下勇造、永田献一、鷲見勝三、児玉達雄、児玉明子、児玉睦子、児玉幸子の詩が収録されています。

カットは児玉幸子。

児玉達雄の詩は、「断崖に・・・」「抒情歩調」「庭」「小夜曲」「工区(1)」「詩」

鷲見勝三(すみかつぞう)の詩「風の愛」も収録しています。

これだけあると、『森の泉 作品集 7』がどこかに残っているものなら、見てみたいものです。また、9号以降も作られたのかどうかも知りたいところです。

そのほかの、カゴシマ文化学院関連のちらし・パンフレットも、1950年代の鹿児島の一面を知る貴重な資料になっています。

▲1951年4月3日 第四回 發表演奏會 主催 鹿兒島文化学院音樂科

鹿児島文化学院は、1951年に、4回目の発表演奏会を中央公民館で開いていて、広告を見ても、しっかり足固めができていたようです。

このときは、音楽科と絵画科だけのようです。

▲1955年1月9日 第7回 定期発表演奏會 主催 鹿児島文化学院

第一部は音楽演奏、第二部はバレエ。会場は山形屋劇場。絵画科の作品も展示されていたようです。

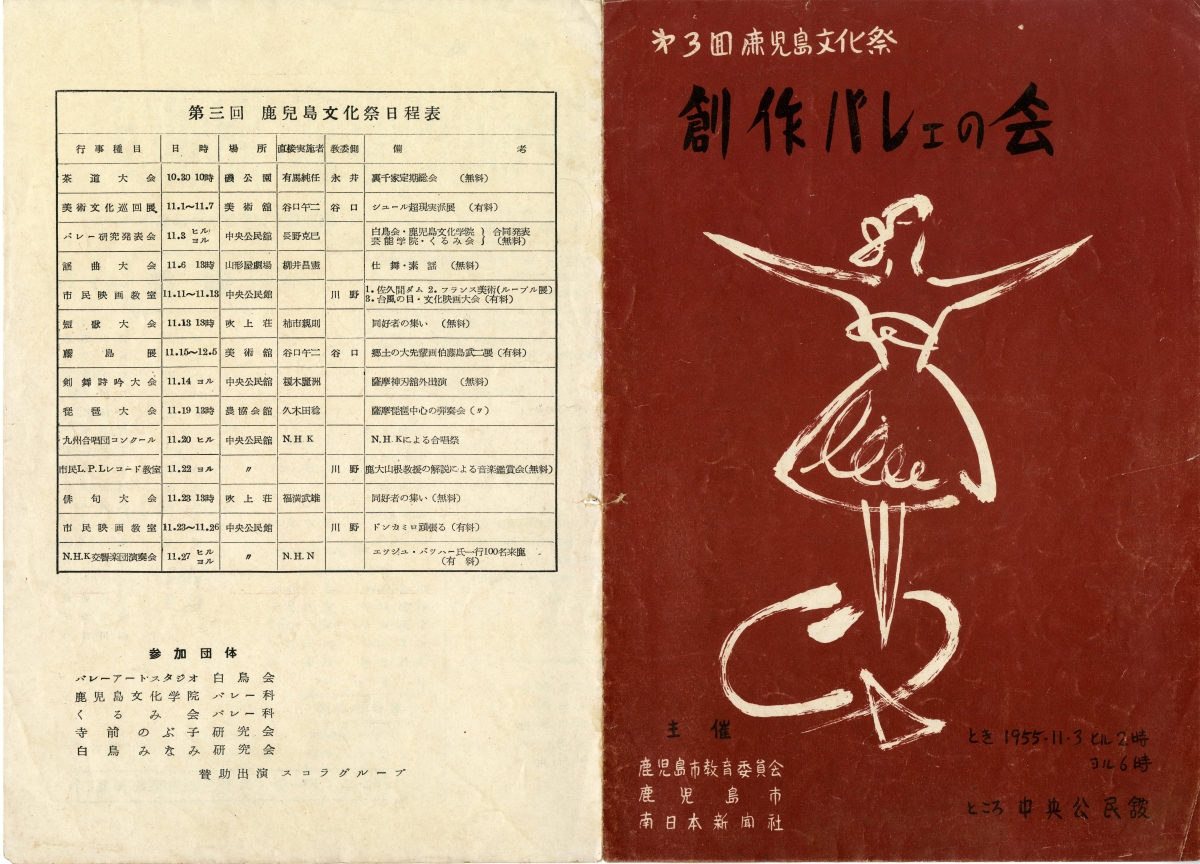

▲1955年11月3日 第3回 鹿児島文化祭 創作バレエの会 ところ 中央公民館

鹿児島文化学院バレー科は、バレーアートスタジオ白鳥会、くるみ会バレー科、寺前のぶ子研究会、白鳥みなみ研究会とともに参加。

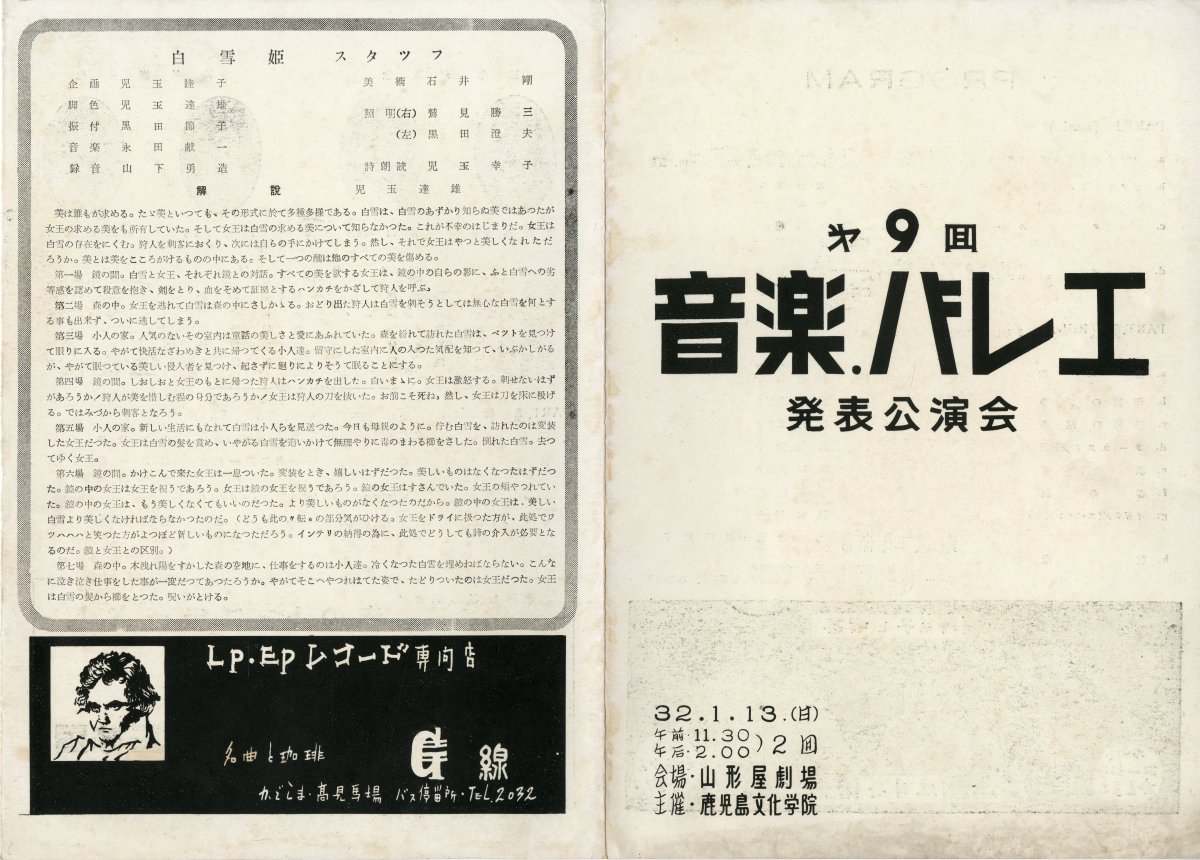

▲1957年1月13日 第9回 音楽・バレエ発表公演会 会場 山形屋劇場 主催 鹿児島文化学院

「白雪姫」を上演。脚本を児玉達雄が書いており、上演スタッフは、『森の泉』寄稿者と重なっていいます。パンフレットの解説も児玉達雄が書いています。児玉達雄は、1956年3月に京都から鹿児島に戻っているので、帰郷間もないころは、演劇活動も選択肢にあったようです。

就職で再び京都に出る前の鷲見勝三が照明を担当しています。

「白雪姫」スタッフ

企画 児玉睦子

脚色 児玉達雄

振付 黒田節子

音楽 永田献一

録音 山下勇造

美術 石井剛

照明(右)鷲見勝三

(左)黒田澄夫

詩朗読 児玉幸子

▲1958年11月10日 第6回 鹿児島文化祭 バレエ合同発表会 ところ 中央公民館

鹿児島文化学院は、白鳥みなみバレエ研究所、アソカバレエ研究所、ひろえバレエ研究会、すみれバレエ研究所とともに参加。

鹿児島文化学院の紹介に、音楽科、バレエ科、美術科のほかに、補習科(英、数、国、図、音 小中高生のために)とあり、児玉達雄はこの補習科で、子どもたちに勉強を教えていたようです。

次回に続きます。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

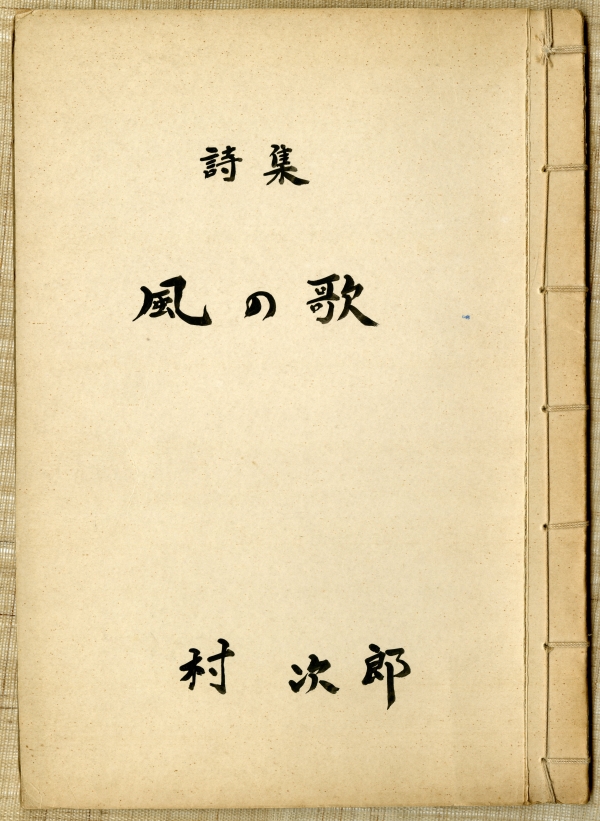

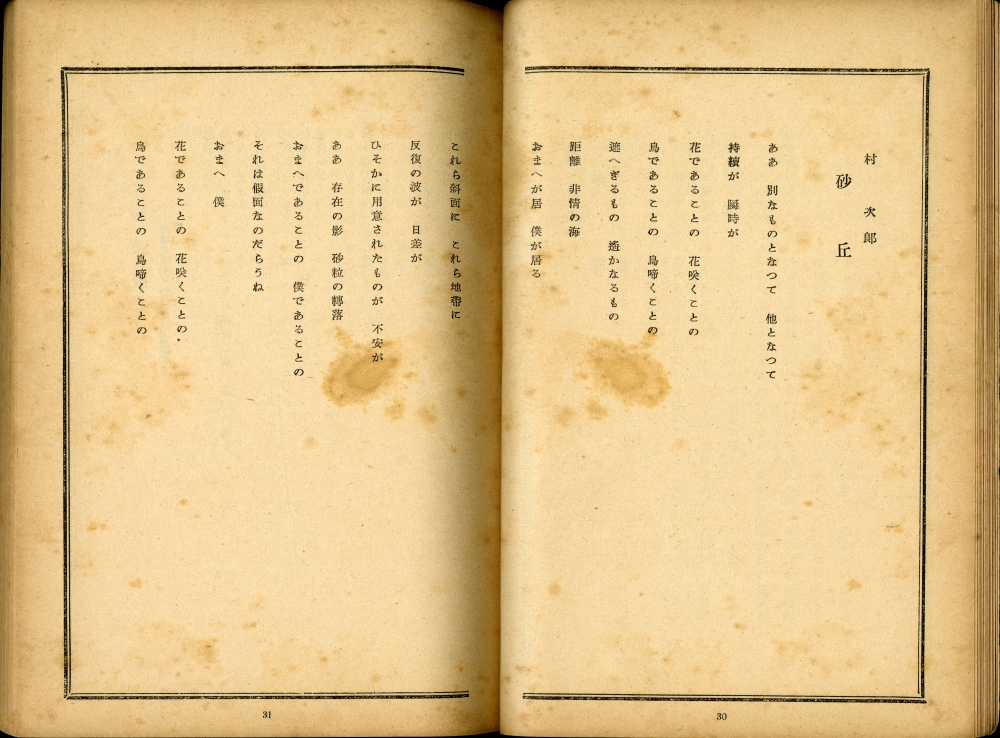

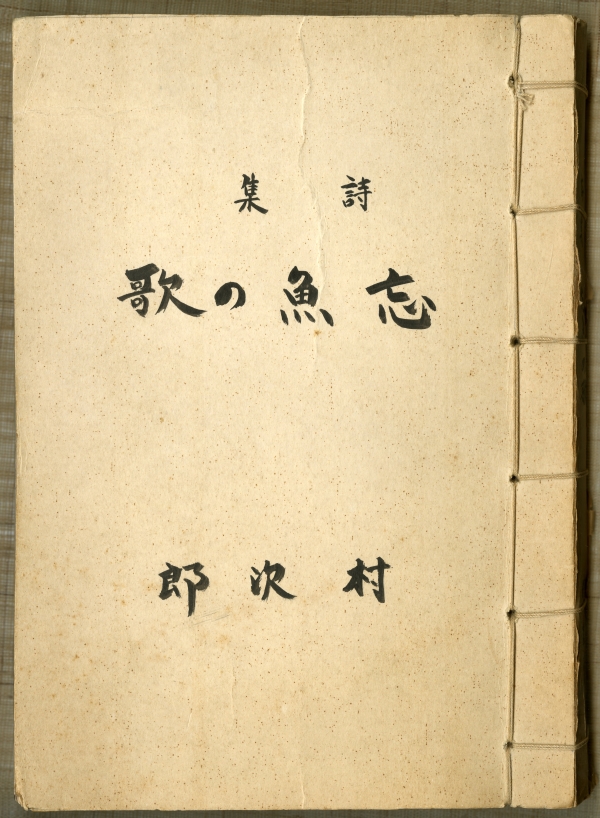

263. 1973年ごろの村 次郎詩集『風の歌』筆写版(2019年3月1日)

児玉達雄旧蔵書 その6

児玉達雄(1929~2018)の旧蔵書で目をひいたのが、青森県八戸の詩人、村 次郎(1916~1997)の詩集を筆写したものでした。

村 次郎を尊敬し続けた、同じ八戸の詩人で、詩誌『朔』の主宰者、圓子哲雄が筆写し綴じたものです。

圓子哲雄が筆写したものが3冊、筆写したものを青写真にしたものが2冊ありました。

児玉達雄のもとには、ほかにも村 次郎詩集の筆写があったのではないかと思われますが、古本屋さんが引き取ってきたのは、5冊だけだったようです。

写真は、村 次郎詩集『風の歌』筆写版の表紙、B4の和紙に圓子哲雄が筆写したものを袋とじにして糸でかがった冊子です。

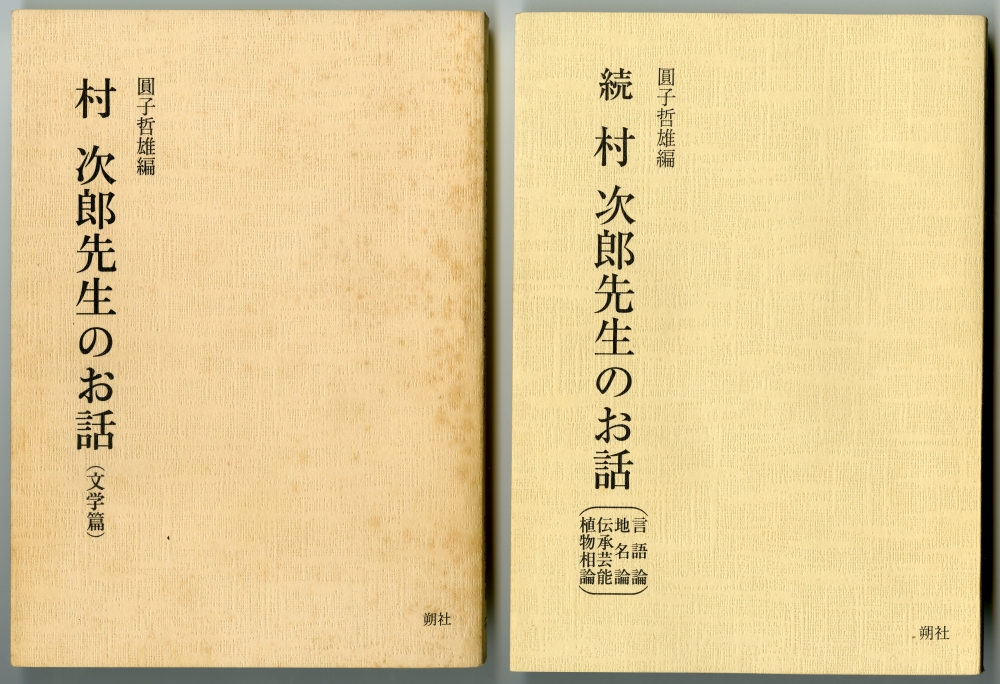

圓子哲雄による村 次郎への聞書『村 次郎先生のお話(文学篇)』(1999年10月1日初版1刷、朔社)、『続 村 次郎選先生のお話(言語論 地名論 伝承芸能 植物相論)』(2000年5月4日初版1刷、朔社)には、村 次郎への聞書を行った日時の記録があり、『風の歌』の筆写について、次のように記録されています。

◎昭和48年4月 「風の歌」筆写依頼

◎昭和58年10月 「風の歌」筆写依頼される

◎昭和59年4月 筆写本5冊提出(各2部)10冊

児玉達雄の手もとにあったのが、どの筆写本だかは判断できないのですが、児玉達雄は、村 次郎にとっても、自分の作品を読んでもらいたい存在だったのは確かです。

▲『村 次郎先生のお話(文学篇)』(1999年10月1日初版1刷、朔社)、『続 村 次郎選先生のお話(言語論 地名論 伝承芸能 植物相論)』(2000年5月4日初版1刷、朔社)

正直言うと、村 次郎のことは、児玉達雄の旧蔵本と出会って、初めて知りました。

村 次郎、本名は石田實といい、青森県八戸の旅館・石田家の息子で、1941年に慶應大学の仏文科を卒業しています。「四季」「三田文学」「文藝汎論」などに詩を発表し始め、その人脈とは生涯つながっていたようです。兵隊にとられ、詩稿を友人にあずけ出征します。復員後、「思索」「詩学」などに詩作品を発表。中村真一郎(1918~1997)や堀田善衞(1918~1998)らは、村 次郎のことを同世代の詩人の代表格のように評価していたようです。

1951年、父の死にともない、文学者であることをやめ、家業の「石田家」に専念。それでも、該博な知識をもった名物的存在として、地元だけでなく東京でも知られていたようです。

東日本大震災のあった2011年、青森近代文学館で「詩人・村 次郎 展」が開催され、『村 次郎全詩集』(村次郎の会)が刊行されています。2018年にも、管啓次郎編『もう一人の吾行くごとし秋の風 村次郎 選詩集』(左右社)が刊行されるなど、 青森という土地と結びついた詩人として尊敬され、再評価され、記憶されるべき詩人として、新しい読者を得ている、そんな存在だと知りました。

生前に刊行した詩集は、青森八戸のあのなっす社から出た『詩集 忘魚の歌』(1947年)、青森八戸のあのなっす・そさえてから出た『詩集 風の歌』(1948年)の2冊のみ。ガリ版刷りの少部数で、入手するのが難しい詩集になっているようです。

児玉達雄なら、オリジナル版も持っていたような気もするのですが、古本屋さんが引き取ってきたもののなかには、ありませんでした。

1969年から圓子哲雄が村 次郎を訪ねて聞書を行うようになり、詩集の筆写や未刊の詩集の整理も行われていたようです。

その一部が、遠く離れた鹿児島の児玉達雄のもとに届いていたのは、なんだか不思議です。

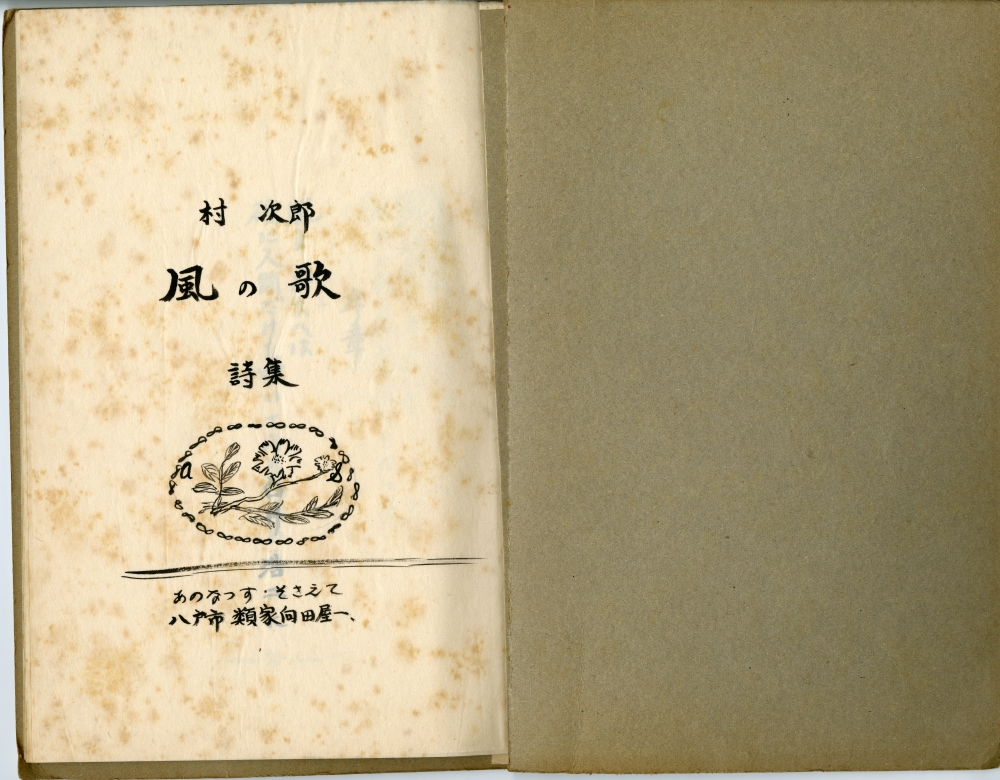

▲村次郎詩集『風の歌』の圓子哲雄による筆写版の扉

「あのなっす・そさえて」版の扉を模写しているようなので、「あのなっす・そさえて」版を筆写したものと思われます。

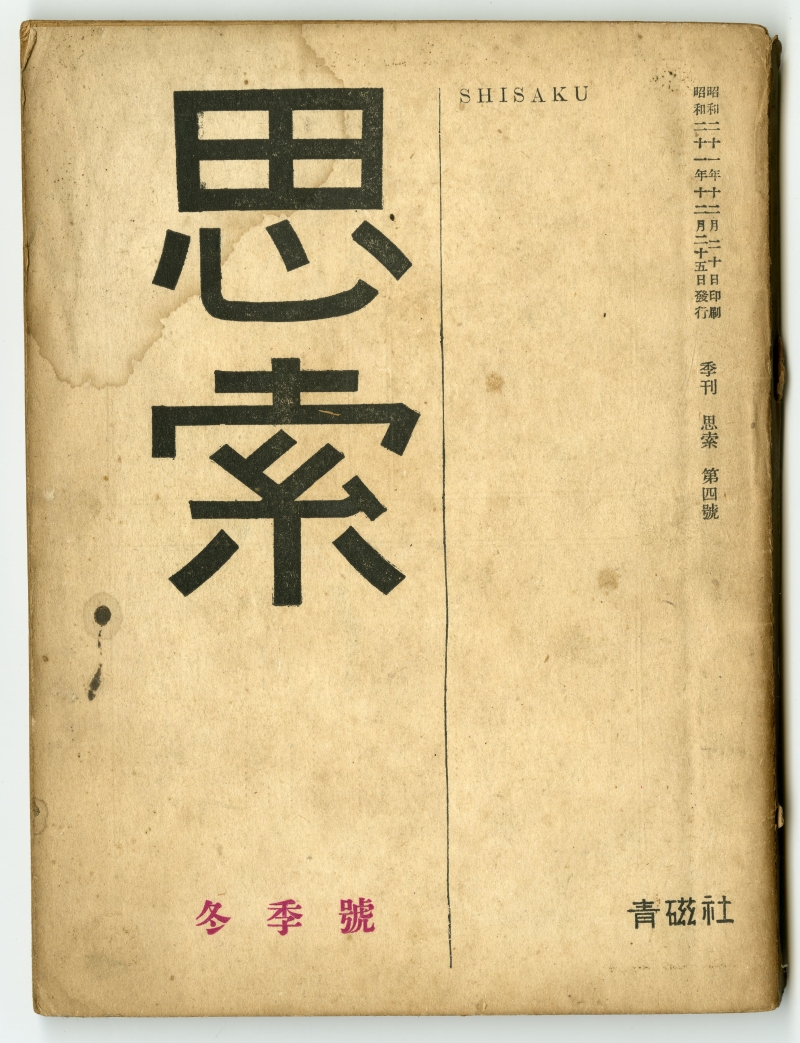

「風の歌」は、村 次郎が出征前、友人にあずけ、戦後、友人の白井浩司(1917~2004、サルトルの翻訳で知られる仏文学者)の働きかけで、1946年の『思索』夏季号(青磁社)に掲載されたようです。

ただ、その1946年の『思索』夏季号の現物は見ていないので、どんな形で掲載されたのかは分かりません。

序章・終章を加えて22の小詩から構成され、精神の浜辺を一緒に散策しながら思索するような、戦争で傷んだ魂にも、清新な風を吹き抜かせたと感じられる作品でした。

詩なぞ読まないような人でも暗誦したくなるような作品だったようです。

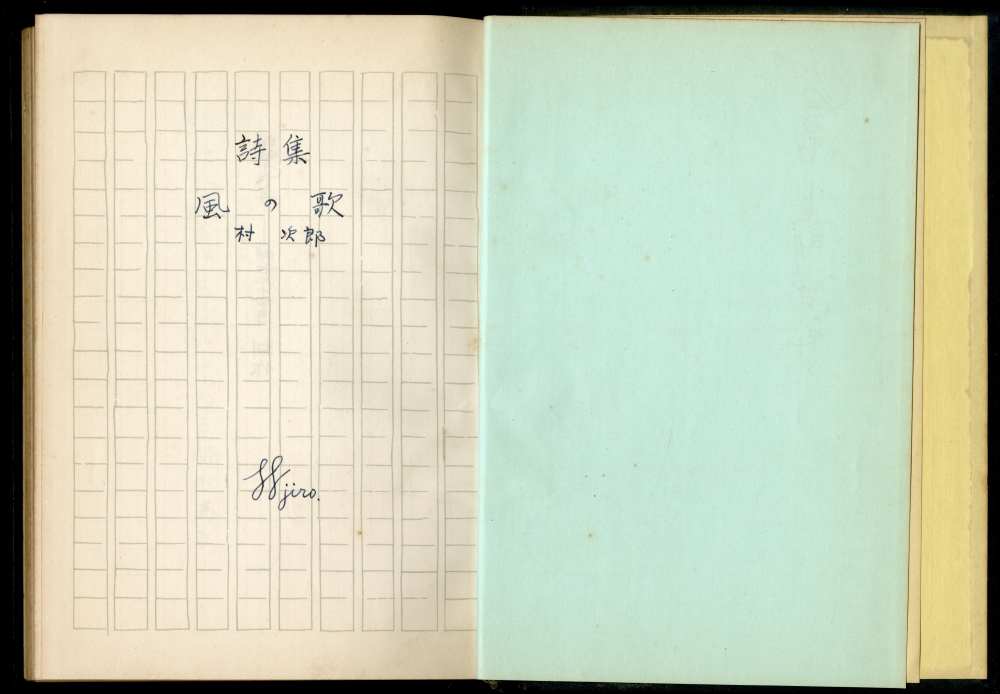

▲児玉達雄が筆写した村 次郎詩集『風の歌』

児玉達雄旧蔵本のなかには、児玉達雄自身が、「風の歌」全篇を筆写したものも含まれていました。

圓子哲雄による筆写版『風の歌』とくらべると、詩句に何カ所か異同があって、児玉達雄がどういう版をもとに筆写したのか、興味深いものがあります。

ことばを、詩を、肉体化する方法に、暗誦と筆写があります。

児玉達雄と圓子哲雄という2人に、その言葉を自分の血肉にしようとさせた「風の歌」は、そのことだけでも、たいした作品だと思います。

児玉達雄が筆写した村 次郎詩集『風の歌』筆写本には、続けて、児玉達雄の散文作品「イギリスの娘っ子」「賛助作品」「春夜」「いもうと」が書き加えられていました。

追加された作品には、「57・11―」「62・1月」と日付が書かれています。ペン字の書体などから推測すると、昭和ではなく、西暦と考えられます。

つまり、児玉達雄は、1957年には、入手することも難しかったと思われる、村 次郎「風の歌」を筆写できるようなツテがあったようです。

それで、思い出されるのが、「児玉達雄旧蔵書 その1」で紹介した、『村 次郎先生のお話(文学篇)』で村 次郎が語っていた児玉達雄です。

再掲します。

児玉達雄

詩もうまいが、評論の方がもっとうまい。京大の哲学科時代、同室に三人がいて、俺のファンの一人が自殺したのに大分ショックを受け、それから俺に手紙を寄越して友人となった。俺もショックを受けた。彼の友人の自殺の原因を聞いて、もう一人の同室の友人が高橋和巳で、彼は俺の詩を「四季」で読んで、好きだと云っていたという。俺えの評論「『風の歌』の方へ」は、あれは村 次郎の方法論だ。俺の方法論は画期的だと自分でも思うが、彼も一つの方法論をしっかり持っている人だ。彼とは戦後からの付き合いだが、彼は作品を批評しているのではなく、現実を批評しているのだ。「風の歌」や「鴎の歌」の中の「お前」を追求せねばならないと、そのような「お前」に目をつけたのは嬉しい。「お前」の解説は非常によくやってくれた。俺は誰が一番最初に気がつくかと思っていた。詩人であり評論家である人からの批評は最も聞きたいのだ。彼の村論は村 次郎の内部に入って来ている。他の人は外部の情景だけに逃げている。彼の批評には俺の作品を超えるものがある。彼の「パリ記、プレザント」はしっかりしている。彼と圓子君の論理は似ている所がある。彼の作品評は仲々手厳しいからな。今度の「解纜」(註。鹿児島から出ている詩誌)の解説はいいな。児玉さんが千葉に暫く居たのはマイナスではなかっただろうか。彼から時折りリルケに対する意見を言はれているが、リルケには、それは確かに風景は有るが、俺はそれ程好きになれない。反って圓子君の方が適っていると思うな。カフカは最も好きだし、ヴァレリー、プルーストも好いな。カフカの本は兵隊に行く時持参し、よく読んだ。境遇もよく似ているんだ。「審判」なんか最後の外国文学と思って読んだ。児玉さんが「俺と圓子君との対話」を「朔」に書けと言っているようだが、駄目だよ。俺は現役でないから。物を書いている時には目付きから違うんだよ。人間には変わりないかも知れないけど、兎に角、書いていたり、書けなくなったり、山を歩いている時でも詩のことの他何も考えない、そのようなときでないと駄目だよ。しかし「石田 實との対話」ならよいよ。中身は大したことは無いと言っても、裏腹のこと、白を黒とは喋言っていないが、俺にはもうかっての、一発を食わせるようなものは無いからな。現役時代はいつも考えているものなのだ。他から省り見られないものの生き方をしている間は、児玉さんには答は掛書けないな。プルーストは恐れ多い人物、大作家で、ああいう人だったとは思わなかった。ブランショは好い批評家だな。今はガリッと七転八倒して読んでいないから。児玉さんが詩は言語の使用法が違う、言語が表現すると言っているのはいい。言語で表現するのは対象があってするから散文ならばいいと考えている所もいい。対象はあくまでも俺であり人間なんだから。

冒頭部分の高橋和巳の部分は、児玉達雄自身が「さっぱり不明」と書き残していましたが、ほかの児玉達雄の文章から、自殺した友人がいたことは確かな事実と思われます。

児玉達雄が京都大学に在籍した1950年代から、村 次郎との手紙のやりとりがはじまったと考えられます。

児玉達雄旧蔵の詩誌『詩學』(岩谷書店)には、村 次郎の詩が掲載されたものが何冊かありました。

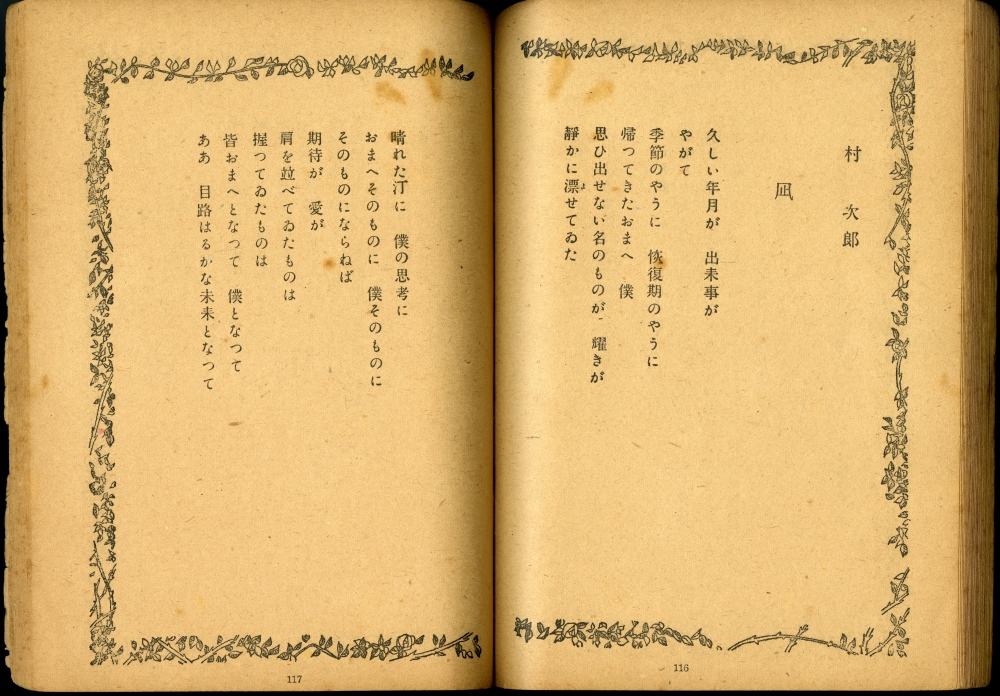

▲村 次郎の詩「野面」「斷崖」「谺」が掲載された『詩学』1949年5月号(岩谷書店)

村 次郎の名前の上に黒インクでマーキングしています。

1949年には、児玉達雄は、村 次郎という詩人の存在に着目していたと考えてもよさそうです。

▲村 次郎の詩「凪」が掲載された『詩学』1950年1月号(岩谷書店)

この「凪」という詩は、『風の歌』のXVII番にあたります。

「序、I~XV、終」の17の詩で構成された1948年のあのなっす・そさえて版『風の歌』には、まだ収録されていないパートです。

「凪」2行目の「やがて」は、1957年ごろの児玉達雄『風の歌』筆写版や1973年ごろの圓子哲雄『風の歌』筆写版では「それでも」に変更されるなど、詩句に異同があります。

児玉達雄旧蔵書には、村 次郎の作品論「空と海と風と」(400字詰め原稿用紙22枚)のコピーもあって、そのなかに「これは三十六年前、詩誌詩学の新年号に発表された時は"凪"という題名だった。」という記述があって、そのことから、1986年ごろの原稿と推定されるのですが、『詩学』掲載の詩から、村 次郎の存在を知ったと思われます。

▲村 次郎の詩「砂丘」が掲載された『詩学』1950年1月号(岩谷書店)

現代詩の地方性を大事にしていた『詩學』という詩誌の立ち位置の面白さを感じます。

村 次郎と児玉達雄の結びつきをみると、

鹿児島と東京、青森と東京をつなぐだけでなく、青森と鹿児島をダイレクトにつなぐ、そんな力が雑誌にはあったのだと感心してしまいます。

ところで、前回「児玉達雄旧蔵書 その5」で紹介した、児玉達雄の1958~1959年頃の『雑多』と題された手稿本には、「村さん」宛ての長い長い手紙の下書きもありました。

1950年代末には、児玉達雄は、村 次郎と文通していたのは、まちがいありません。

村 次郎に、京都から鹿児島に戻ったあと、どうしているかと近況を尋ねられたのでしょう。

いろいろな近況報告を書き連ねるなか、児玉達雄は、ある詩人が児玉のもとを訪ねてきたことを報告しています。

さかきというひげぼうぼうはやした真赤なシャツを着た詩人がやって来ました。(略)

一年の殆どを日本中の山の中で暮し、東京から来たが、その前は北海道、その前は屋久島の山の中との事。荒地のグループとは親しくしていたが、段々に離れますね。今は美術家や音楽家と交際している。俳句はつまらんですな。がまんならんと思いませんか。短歌ほどではないが。詩集を出す金をつくるために今度はヨットで太平洋横断を考えている。等々。そして又、壱岐に去ったらしい様です。

この記述には驚きました。

「第235回 1978年のゲーリー・スナイダー『亀の島』サカキナナオ訳 (2018年5月30日)」で紹介した、日本のビートニク、放浪詩人、サカキナナオが、1950年代末、ひょっこりと鹿児島の児玉達雄のもとを訪ねていたのです。

詩人を野外派のRed Skinと室内派のPale Faceに分けるとすると、サカキナナオはレッドスキンで、児玉達雄は学匠詩人タイプというか、ペイルフェイスです。 その2人の鹿児島での対話を、遠く離れた青森の村 次郎に手紙で報告している、この状況の、ありえなさ。

もちろん、サカキナナオと児玉達雄の会話を村 次郎が手紙で知らされたと聞いても、だれもびっくりすることはないのでしょうが、こんな出会いがあったんだと、ただただ驚いています。

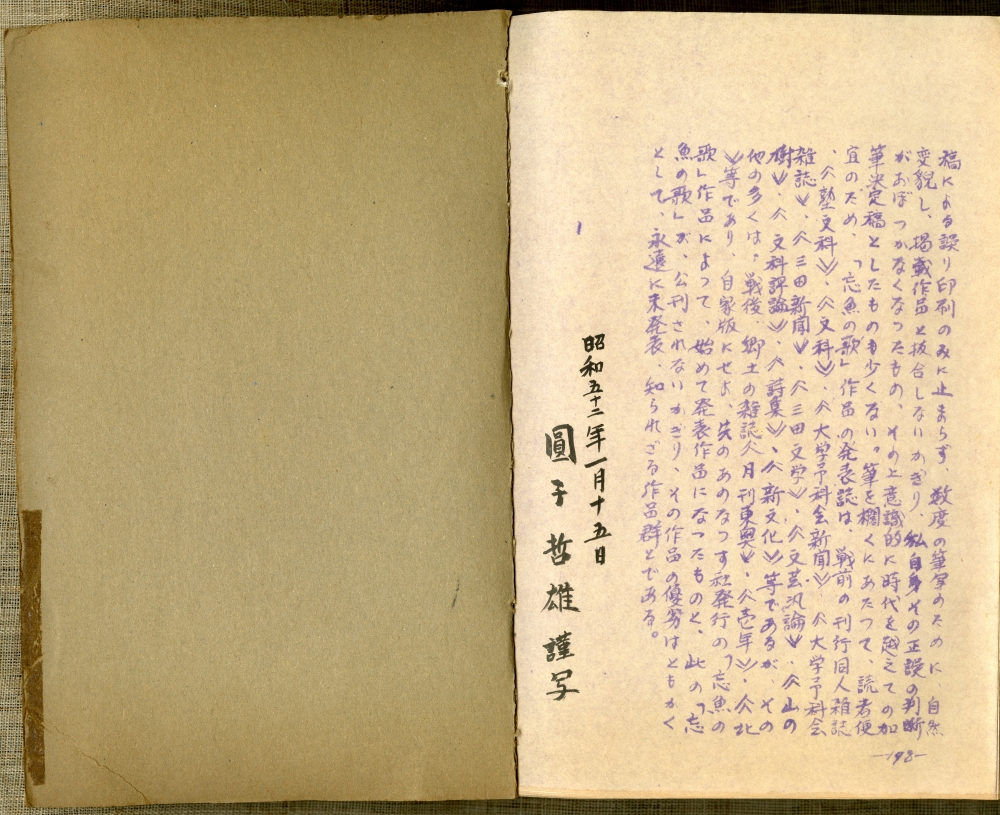

▲村 次郎詩集『忘魚の歌』の圓子哲雄による筆写版の青写真版

青森八戸のあのなっす社から出た、村 次郎の最初の詩集『忘魚の歌』(1947年)は、ガリ版で50部つくられたそうです。

オリジナル版の入手が難しい詩集です。

筆写版の青写真版巻末には、墨書で「昭和五十二年一月十五日 圓子哲雄謹写」とあります。

『村 次郎先生のお話(文学篇)』の村次郎への聞書を行った日時の記録では、

◎昭和46年2月 定本「忘魚の歌」筆写許可。4月完成

という記載がありました。

児玉達雄旧蔵の『忘魚の歌』には、圓子哲雄への手紙の下書きがはさまれていて、「よみくらべています」「「昼」という作品がかわりましたね」という記述があるので、児玉達雄は別の版の『忘魚の歌』も持っていたのはないかと思われます。

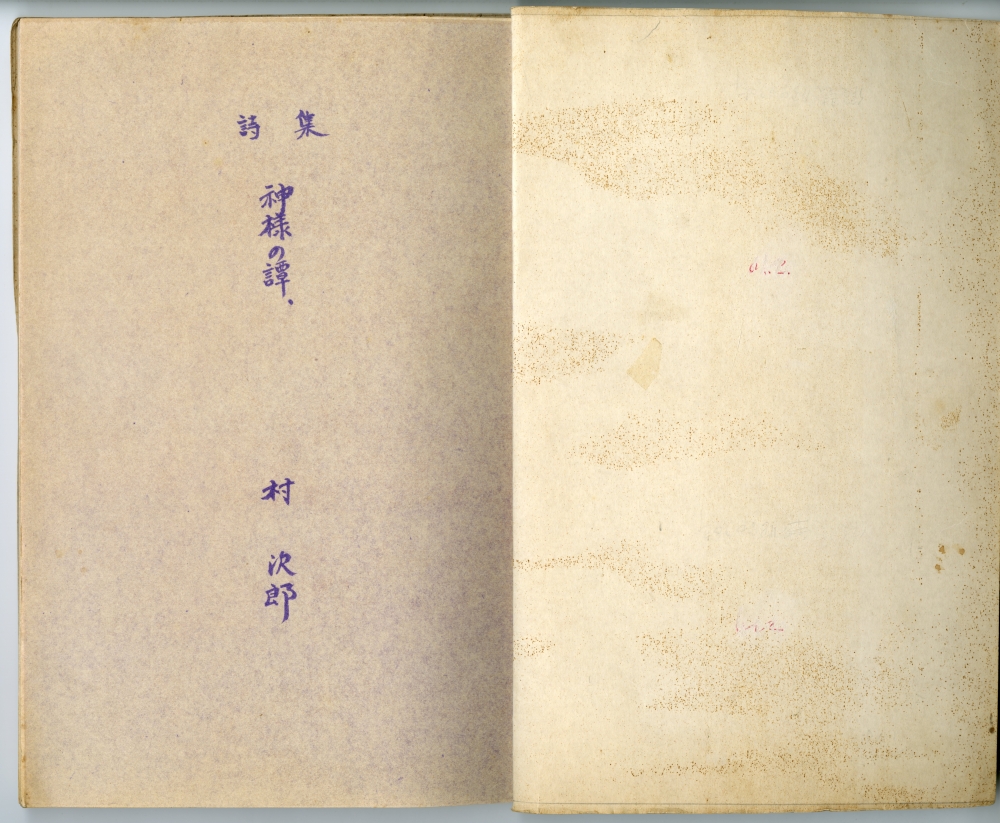

▲村次郎の未刊詩集『神様の譚』の圓子哲雄による筆写版の青写真版

『村 次郎先生のお話(文学篇)』の村次郎への聞書を行った日時の記録では、

◎昭和50年4月 「神様の譚」筆写許可

とあります。

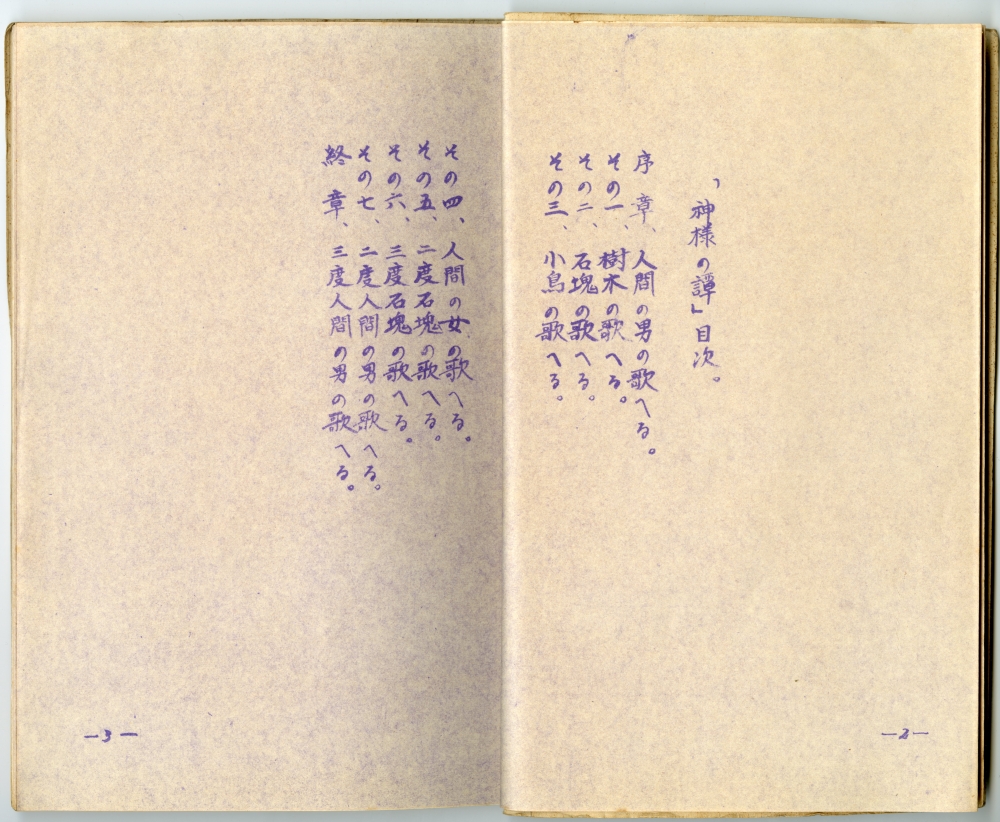

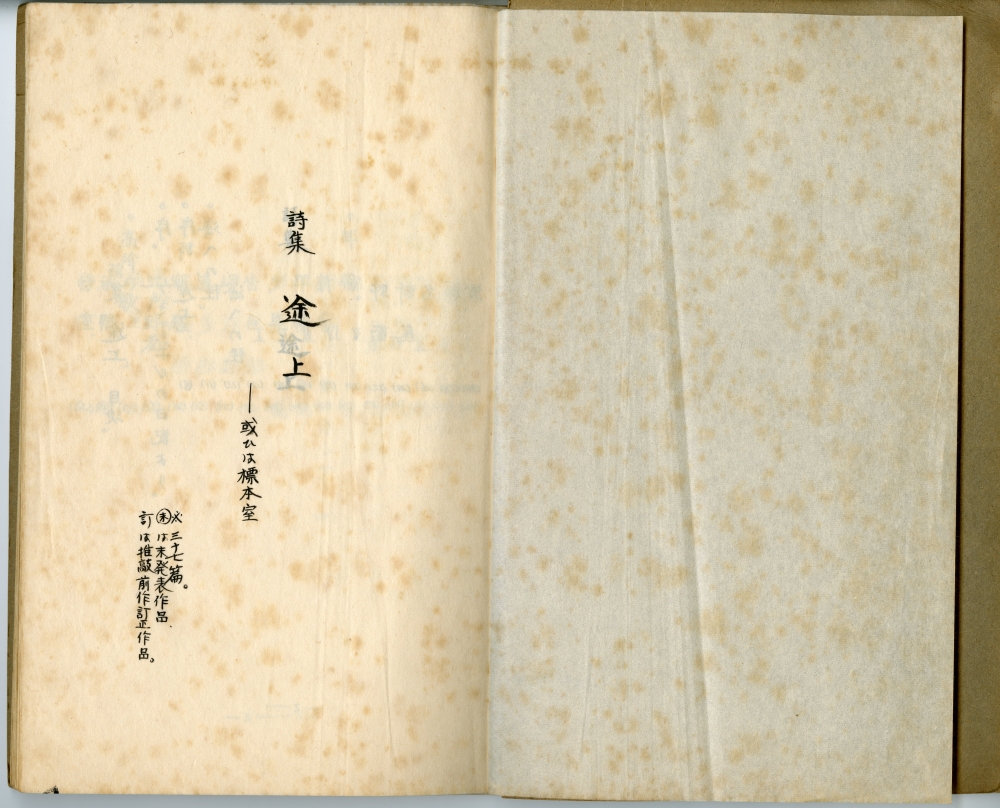

▲村次郎の未刊詩集『途上』の圓子哲雄による筆写版

「※三十七篇。/未は未発表作品/訂は推敲前作訂正作品」と注記があります。

『村 次郎先生のお話(文学篇)』の村次郎への聞書を行った日時の記録では、

◎昭和48年7月 「途上」筆写始める

◎昭和53年7月 定本「途上」筆写許可

◎昭和58年10月 「途上」誤字修正、提出

◎平成元年3月 「途上」より「鮫角」を分離独立させる

◎平成5年3月 「途上」改稿中

とあり、推敲が続いていた作品です。

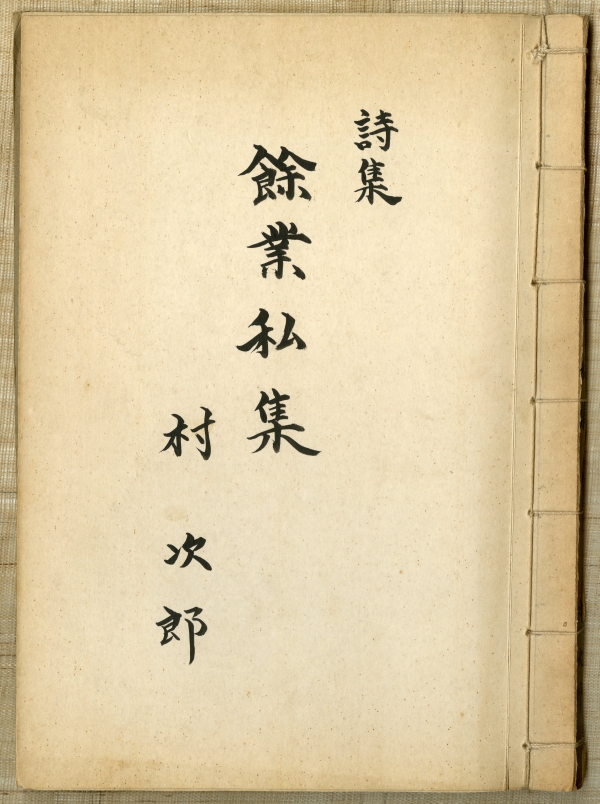

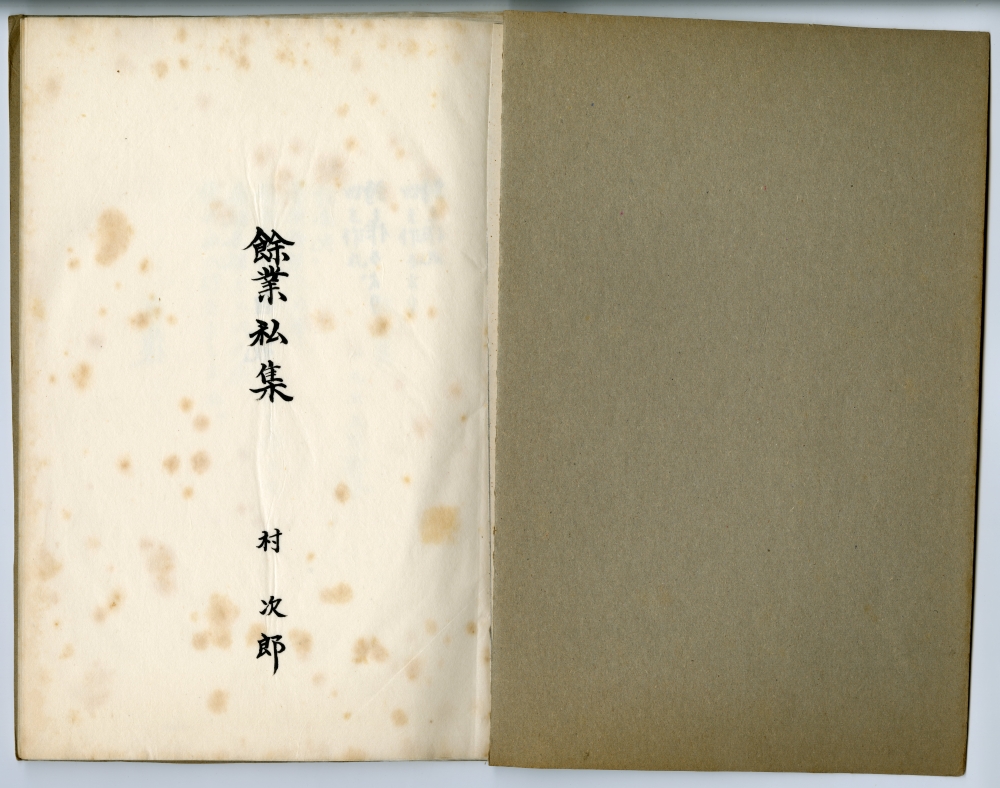

▲村次郎の未刊詩集『餘業私集』の圓子哲雄による筆写版

『村 次郎先生のお話(文学篇)』の村次郎への聞書を行った日時の記録では、

◎昭和62年11月 「余業私集」定本完成

◎昭和62年11月 「余業私集」筆写本に喜ぶ

◎昭和63年1月 「余業私集」の訂正

◎平成元年11月 「余業私集」筆写依頼

とあります。

▲児玉達雄による村 次郎の作品論「空と海と風と」の原稿コピー

掲載誌は分かりませんが、圓子哲雄が主宰する『朔』ではないかと思われます。

400字詰め原稿用紙22枚のコピー。非常にすぐれた村 次郎論だと思います。

村 次郎の『忘魚の歌』『風の歌』だけでなく、未刊詩集『歸國』『海村』についても論じているので、『歸國』『海村』の筆写版も児玉達雄の手もとにはあったのではないかと推測されます。

▲児玉達雄による村 次郎の作品論「村 次郎の無 或いは少女」の原稿コピー

掲載誌は分かりませんが、圓子哲雄が主宰する『朔』ではないかと思われます。

400字詰め原稿用紙12枚。村 次郎の未刊詩集『歸國』に収録された「日時計」という詩について丁寧に分析しながら論じています。

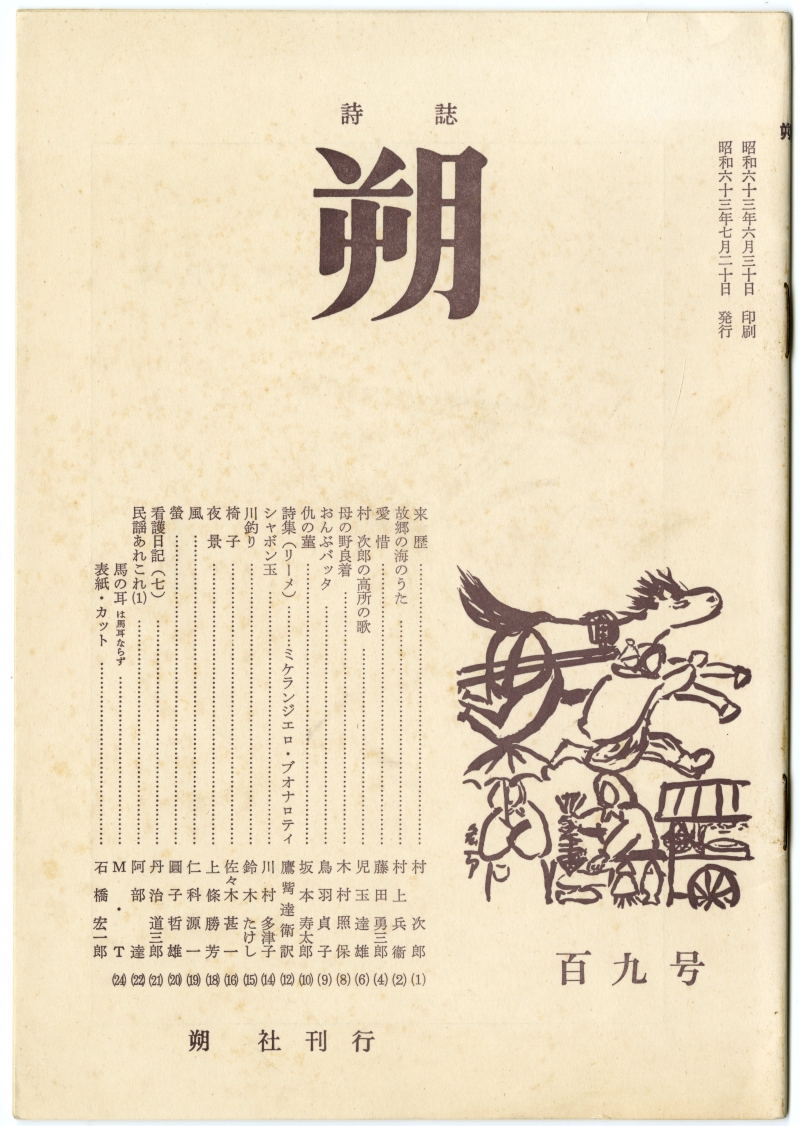

▲児玉達雄による村 次郎の作品論「村 次郎の高所の歌」が掲載された『朔』109号(1988年、朔社)

村 次郎の未刊詩集『途上』に収録された「高所の歌」について論じています。

ありえないような、鹿児島の詩人と青森の詩人のつながりに、ただただ驚くばかりでした。

2人は直接会ったことはなかったのでしょうか。

少なくとも言葉だけはお互いを理解しようと、40年ずっと、書き続けられていました。

児玉達雄の名前が後世に残る可能性があるとすれば、青森の村次郎との「手紙」を通してではないか、と思ったりもします。

それらの手紙が、どんな形でもよいですから、どこかに残されていることを願うのみです。

次回に続きます。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

262. 1956年の『対話』(2019年2月27日)

児玉達雄旧蔵書 その5

高橋和巳(1931~1971)と小松実(小松左京、1931~2011)が中心になって刊行された同人誌『対話』(対話の会)の1号(1956年)から4号(1959年)までが残っていました。

わたしは、高橋和巳のことは全くといっていいほど知らないので、とりあえずネットで検索してみると、「高橋和巳研究会」という、『対話』復刊5号以降の編集にかかわった人がつくられたサイトがあり、1~4号についても、情報は少ないものの、おおまかな成り立ちを知ることができました。

1949年、新制大学になった京都大学で、北川荘平、豊田善次、石倉明、宮川裕行、三浦浩、高橋和巳らが中心になって、京大文芸同人会を結成。左翼から芸術派まで立場は異なるも文学を志す青年の集まりで、のちに京大作家集団と改称します。20歳前後の青年たちの集まりの名称としては気負いすぎで、気恥ずかしい気もしますが。

ここに共産党員の近藤龍茂、小松実(左京)が加わり、結果として、集団は分裂し消滅してしまいます。

高橋和巳と小松実(左京)の相性はよかったようで、新たな同人誌の準備会を開き、1956年(昭和31年)2月、文学についてのアンケートを、かつての仲間60人に送付して、その呼びかけに応えた者たちと『対話』(対話の会)を創刊します。

京大文学部にいた児玉達雄も、その60人の1人だったのではないかと思われます。

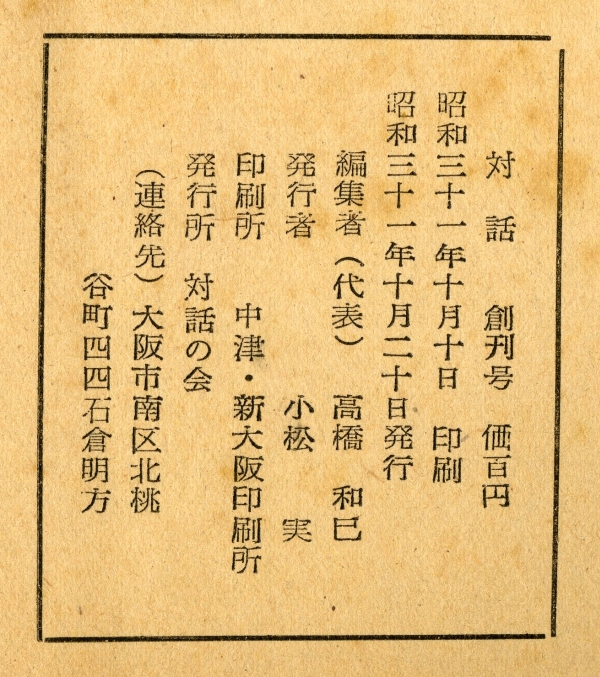

■『対話』第1号(1956年10月20日発行)編集者(代表)高橋和巳 発行者 小松実

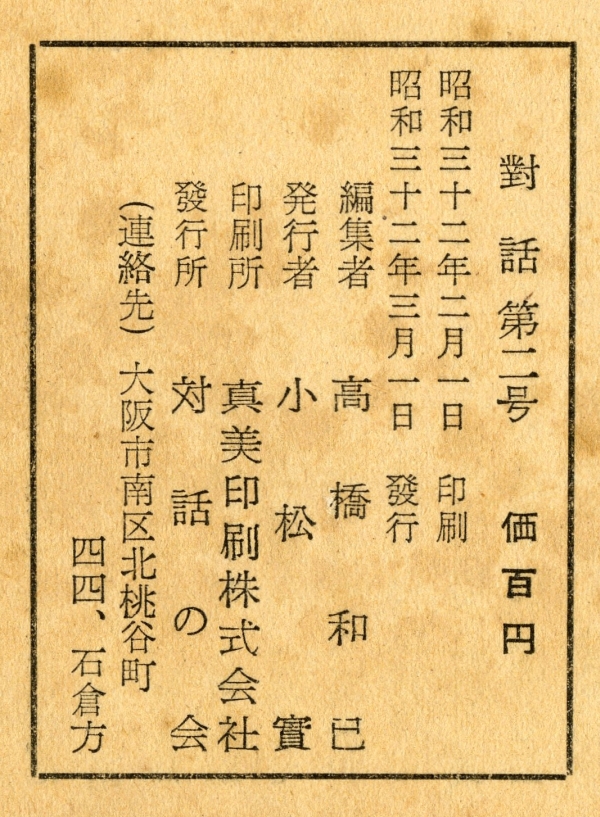

■『対話』第2号(1957年3月1日発行)編集者 高橋和巳 発行者 小松實

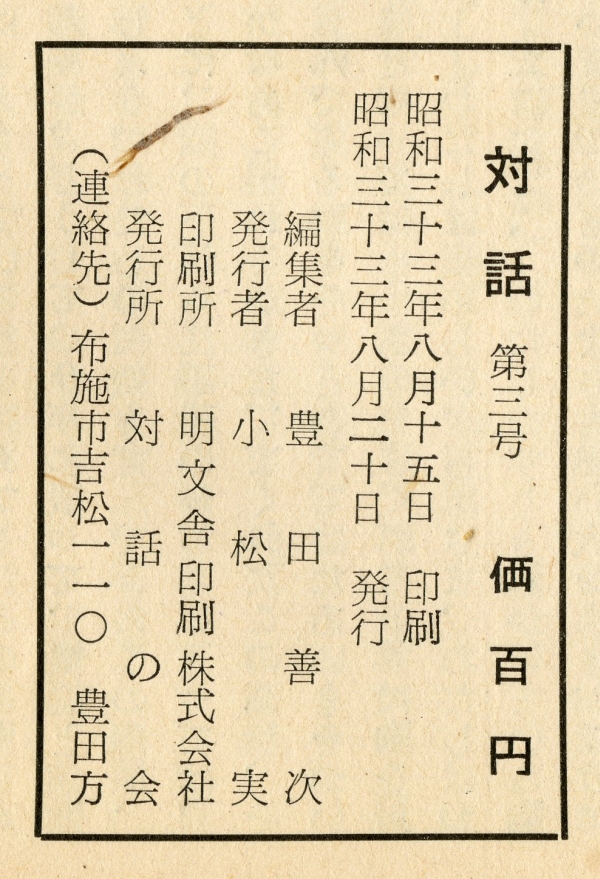

■『対話』第3号(1958年8月20日発行)編集者 豊田善次 発行者 小松実

■『対話』第4号(1959年5月20日発行)編集兼発行人 鷲見勝三

ところが、第4号掲載の、あかしごろうの200枚を超える「京都・一九五二年夏」をめぐって、高橋和巳と小松実(左京)の間で意見の相違があり、『対話』の継続は不可能になり、休刊となります。

1965年、高橋和巳は『対話』復刊をよびかけ、小松左京や、新たに梅原猛(1925~2019)らも参加します。

■『対話』第5号(1666年6月)

■『対話』第6号(1968年8月)

■『対話』第7号(1970年3月

■『対話』第8号(1971年12月)

■『対話』第9号(1973年8月)

1971年5月の高橋和巳の死で、推進力を失い『対話』は廃刊となります。

児玉達雄旧蔵の『対話』1号~4号のうち、2号と4号に、鷲見勝三から児玉達雄への長い手紙がはさみこまれていました。

鷲見勝三は 『対話』第4号に、編集兼発行人として名前があり、同人名簿にも、1号では鹿児島の住所、3号では京都の住所が掲載されています。

鷲見勝三は児玉達雄に、高橋和巳や小松実のようすを伝え、4号にはさみこまれた手紙では、旧友たちとしっくりいかず、話して分かるのは小松ぐらいだとぼやいています。

この鷲見勝三の名前も、七高の名簿にありました。

亡父・平田信芳や、児玉達雄・福石忍・児玉惇ら詩人七高生の一級上で、鹿児島二中、七高から、京都大学の経済学部へ進んだ人でした。

高橋和巳や小松実同様、昭和29年(1954)に京都大学を卒業しています。

児玉達雄は、昭和31年(1956)に京都大学を卒業し、鹿児島へ戻っています。遅れて入学したのか、ダブったのか、その辺は分かりません。

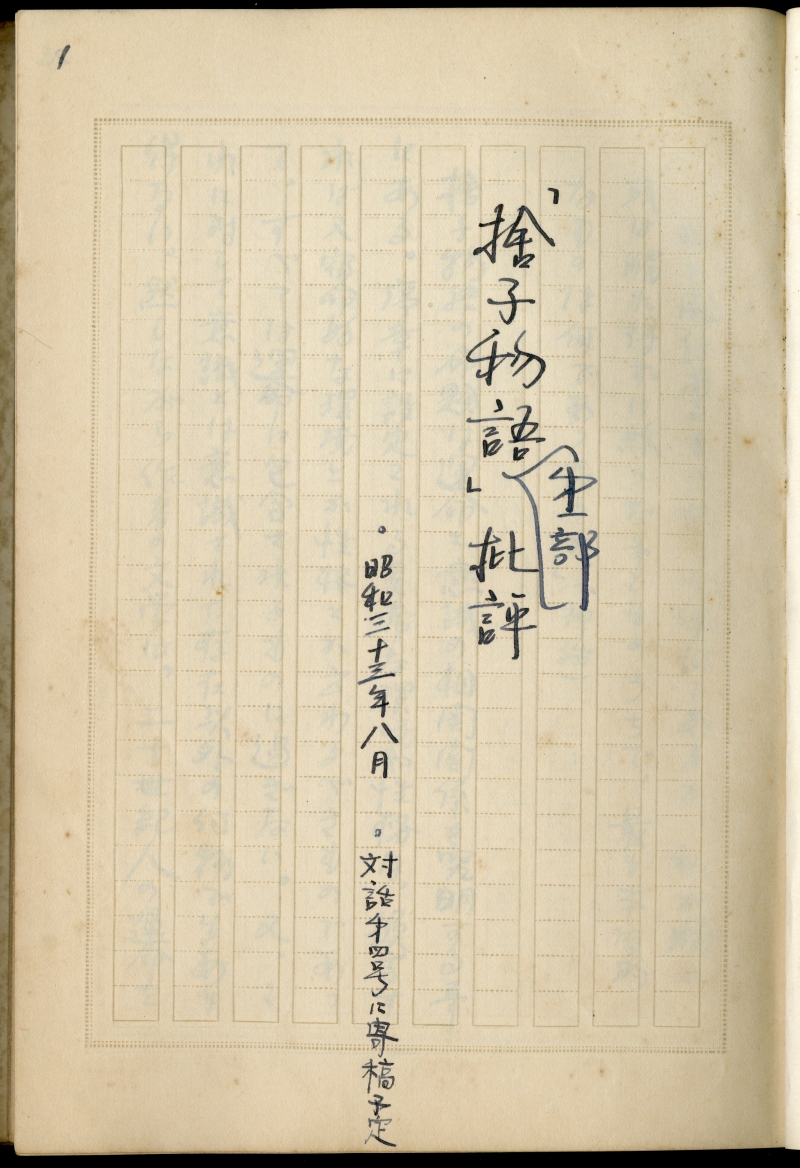

今回古本屋さんから分けていただいた児玉達雄旧蔵書には、児玉達雄の手稿や日記の一部も含まれていました。

そこに、同人誌『対話』にかかわる文章も残されていました。

▲『雑多』と背に書かれた1958~1959年ごろの児玉達雄の手稿本

この「1958~1959年ごろの手稿本」、まだ斜め読み程度なのですが、 それでも、320ページにみっちり書かれた、感情をゆさぶるペン書きのテキストの集合体に、やられ気味です。

京都大学を出て、就職もせず、鹿児島に戻ってきた、20歳代後半の青年の思考や感情が、負の面も含めて、あつく堆積しています。

批評・詩・手紙の草稿・小説の構想・人形劇の台本・独白・同人誌の企画と、そこに踏み込むと危険なくらい、言葉の力は強く、1958年のある青年がそこにそのまま立っているようなテキストです。

これは、なかなかすごい代物だと思うのですが、どうするのがいいのか、判断をつけかねています。

▲児玉達雄の『雑多』手稿の冒頭の《「捨子物語 第一部」批評》

児玉達雄の『雑多』手稿の冒頭にあるのは、《「捨子物語 第一部」批評》でした。

「・昭和三十三年八月 ・対話第四号に寄稿予定」と書き添えてあります。

当時は、コピー機のない時代ですので、送付原稿の写しを、自分で別に手書きしていたものだと思います。

児玉達雄は、『対話』の同人名簿には名前がありませんが、『対話』誌4号に、高橋和巳の小説『捨子物語』論を寄稿するつもりでいたのらしいのです。

しかし、あかしごろう「京都・一九五二年夏」掲載問題で、『対話』誌が4号で廃刊になったため、それとも、ほかの理由があったのか、

児玉達雄の高橋和巳論はボツになり、掲載されることはありませんでした。

児玉達雄『雑多』手稿の別のページに、《対話(第三号)及び「李商隠」大変有難う御座いました。》で始まる手紙の下書きがあります。

これは、岩波書店から出ていた中國詩人選集15、高橋和巳注『李商隠』(1958年8月20日発行)へのお礼ですから、 高橋和巳への手紙の下書きだと思われます。

しかし、この手紙の下書きは、だんだん相手への皮肉めいた内容になっていって、最後に「(この手紙は出さぬ。)」と書き込んでいるので、結局、出していないようです。

何があったか分かりませんが、高橋和巳とのつながりは、切れていったような印象を受けました。

児玉達雄も鷲見勝三も「高橋和巳研究会」のサイトには、名前の出てこない人たちですが、 なんだか、知られざる過去の、開けなくてもいい扉を開いて、のぞきこんでいるような気分ではあります。

児玉達雄旧蔵書のほかの雑誌も、いくつか紹介します。

昭和20年代以降の文芸誌が、いろいろ残っていたのでないかと推測されます。

▲『近代文學』第2号(1946年2月20日発行、近代文學社)

▲『文藝往來』1949年4月号(1949年4月1日発行、鎌倉文庫)

▲『文藝』1949年8月号(1949年8月1日発行、河出書房)

▲『現代詩』(1949年11月1日発行、詩と詩人社)

新潟から発行されていた詩の全国誌。

▲『詩学』(1949~1950年、岩谷書店)の表紙を、東郷青児が描いていた時期のものから

児玉達雄は、『詩学』に詩を投稿していたのではないかと想像しているのですが、残念ながら、掲載はされていないようです。

▲『思索』1946年冬季号(1946年12月25日発行、青磁社)

片山修三(1915~1982)編集の雑誌。

『思索』1946年夏季号には、児玉達雄にとって、長い付き合いとなる、青森・八戸の詩人、村次郎(1916~1997)の詩「風の歌」が掲載されているのですが、その1946年夏季号は見当たりませんでした。

次回に続きます。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

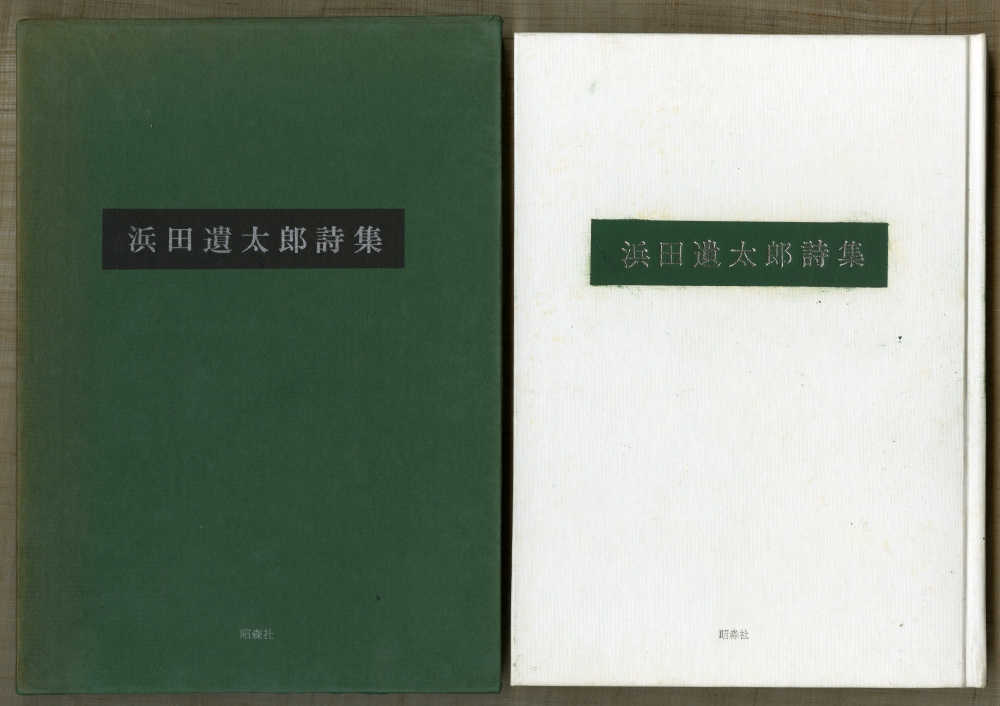

261. 1971年の『浜田遺太郎詩集』(2019年2月26日)

児玉達雄旧蔵書 その4

今回は、縁あって手もとにある児玉達雄(1929~2018)旧蔵本から、詩人・浜田遺太郎、歌人・浜田到の本を紹介します。

浜田到(浜田遺太郎)は、1918年(大正7年)6月19日、ロサンゼルス生まれ。4歳の時に、両親の郷里、鹿児島に戻り、鹿児島一中、姫路高校、岡山医科大学、兵役を経て、戦後、鹿児島の済生会病院で内科医として勤めます。短歌は、鹿児島一中時代からつくりはじめます。鹿児島一中時代の同級生には、詩人の黒田三郎(1919~1980)がいます。

鹿児島で歌誌『歌宴』同人として作品を発表する一方、詩人・浜田遺太郎として『詩學』(詩学社)、歌人・浜田到として『短歌』(角川書店)など、全国誌にも作品が掲載されるようになります。

特に短歌誌の編集者・中井英夫(1922~1993)と関わることで、塚本邦雄(1920~2005)、寺山修司(1935~1983)とならぶ、幻想的・幻視者的な作品の歌人として知られるようになります。

1968年(昭和43年)4月30日、往診から自転車で帰る途中、道路の側溝に落ち、急死。49歳でした。

生前は、1冊の歌集も1冊の詩集もなく、未亡人、浜田富子と鹿児島の仲間たちの手によって、

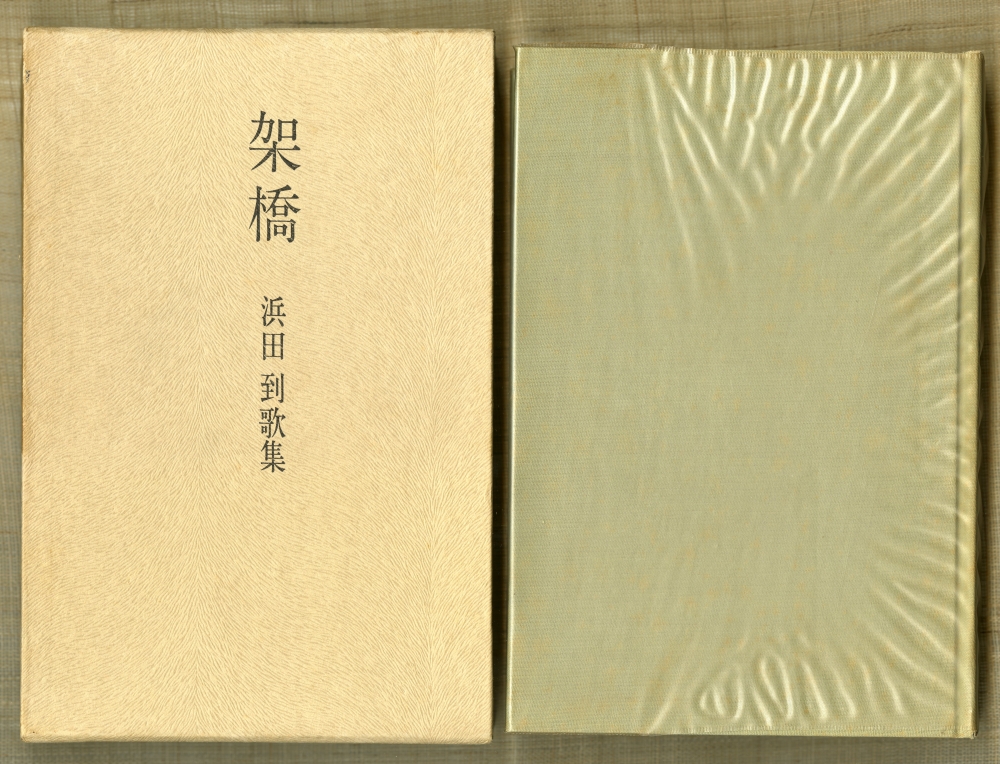

■浜田到歌集『架橋』(1969年10月30日発行、白玉書房)

■『浜田遺太郎詩集』(1971年4月20日発行、昭森社)

この2冊の本が上梓されます。いずれも東京の出版社です。

児玉達雄は、浜田遺太郎の詩の遺稿を整理し、編集実務をおこなった当事者で、児玉達雄にとっても、この『浜田遺太郎詩集』は、大きな仕事だったのではないかと思います。

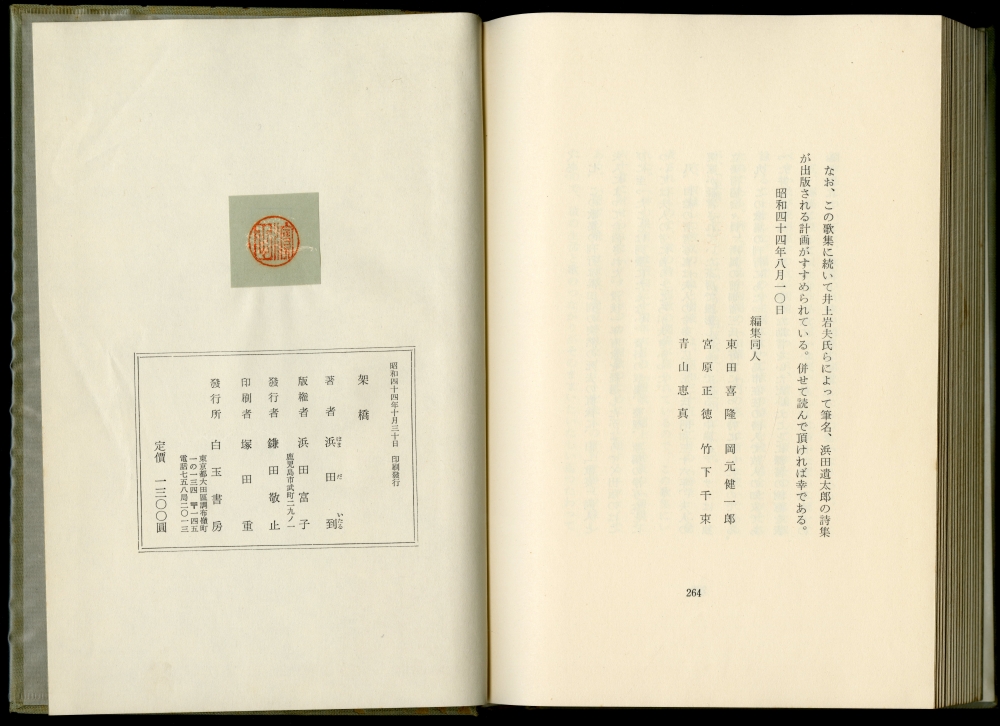

▲『浜田遺太郎詩集』(1971年4月20日発行、昭森社)奥付

『浜田遺太郎詩集』の「後記」に、次のように書かれています。

浜田遺太郎がこういう形で作品を残すことを考えたことがあったかどうか知らない。

どういう形であれ、遺太郎の作品群は生き残るであろうし、それなら生き残るにふさわしい装いを、とり残された者共の手で整えねばならない。

未亡人を中心に、児玉達雄、羽島さち、井上岩夫がおりおり話し合い、歌集『架橋』出版後半歳にして漸く詩集は出版の事務的段階に持ちこまれた。

たまたま帰郷中の黒田三郎氏にこの企画を明かし、協力をお願いしたところ、編集・装幀への助言はもとより、昭森社との事務的な折衝一切を引き受けてくださった。氏の協力がなければ、この詩集は別の形で、もっと遅れて出ることになったに違いない。月並な謝辞では尽くせない思いである。

編集の骨組は、詩稿第17浜田遺太郎特集号で、児玉達雄が示した方針を踏襲した。即ち作品「I」は生前どこか(主に「詩学」)に発表した作品、「II」は遺された5冊の大学ノートの中で比較的整理された一冊から、「III」は残りの四冊から、夫々完結したものと思われる作品を選んだ。

黒田三郎の詩集や評論のほとんどは昭森社から刊行されていました。

昭森社の森谷均(1897~1969)と黒田三郎との付き合いは深かったのだと思います。『浜田遺太郎詩集』刊行の時は、森谷均は亡くなっており、昭森社の代表は大村達子になっています。

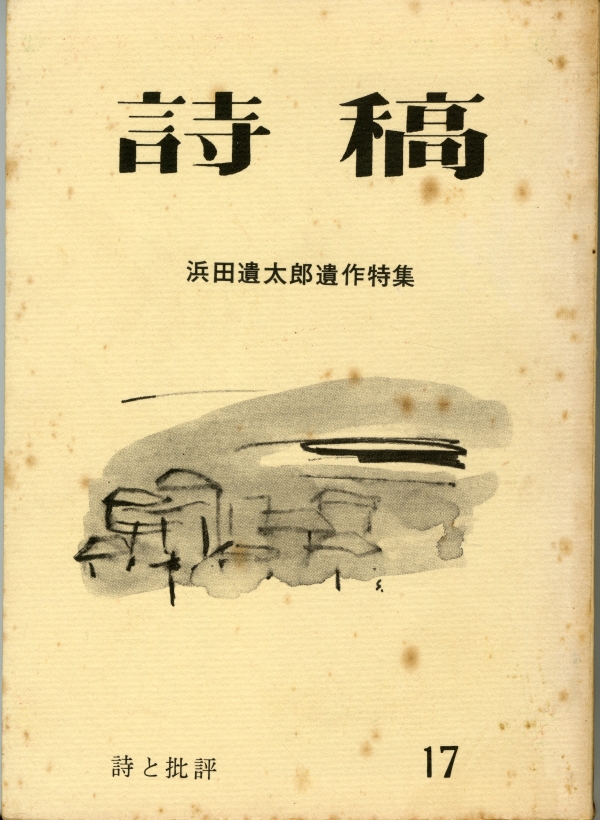

▲『詩稿 17 浜田遺太郎遺作特集』(1968年8月25日発行、編集・児玉達雄、発行・井上岩夫)表紙

『浜田遺太郎詩集』制作の土台になったのが、1968年の『詩稿 17 浜田遺太郎遺作特集』で、浜田遺太郎の詩作品を知る上で重要な資料になっています。井上岩夫が、「あとがき」で次のように書いています。

つまりは彼は死ぬことによってしか、他人の恣意と押しつけを地下で我慢することによってしか、自分の詩集を持ち得ない詩人であったということである。私がこの一七号の全誌面を彼に投入したことに永遠につきまとうであろう悔いを既に悔い始めている所以である。

*

編集の一切を児玉達雄君にやってもらった。作品1はまだしも、作品2、作品3をこの形まで持ってくる同君の苦労は並大抵のことではなかった。何冊かの大学ノートにぎっしり書かれた完・未完の作品群の中を根気よく渉猟し、原稿用紙やザラ紙の山を選り分けて、まず大版の方眼紙に拾い上げた全作品群の中から、未完のものを一つずつ消して行ったのである。(略)

後日豪華な作品集を編む日がいずれくるであろう。この特集号がその際のメモにでも役立ってくれれば私の希いは果たされるのである。

児玉達雄旧蔵の『浜田遺太郎詩集』と『詩稿 17 浜田遺太郎遺作特集』には、児玉達雄が『南日本新聞』(1968年5月31日)寄稿した『浜田遺太郎詩集』の紹介「形而上的な“愛と死”」の切りぬきがはさみこまれていました。この『浜田遺太郎詩集』には児玉の書き込みがないので、献呈用に準備していた本なのかもしれません。

その「形而上的な“愛と死”」のなかで、浜田遺太郎の詩との出会いを書いていました。

太陽を

西へ廻すちからが

僕らを深い空の水底へ傾かせる

あなたは神へ

神は僕へ、僕は死へ

おそらくは死は愛へ

せめてやさしい泡を円く膨ませる

十六年昔の春、詩誌詩学の中でこの詩行に出会った時の衝撃を、私は今も覚えている。しかも作者は鹿児島在住の詩人だったのだ。

このときの、浜田遺太郎の詩「太陽を西へ」が掲載された『詩学』誌も残っていました。

ほんとうに児玉達雄はものもちの良い人だったと感じます。

それだけに、蔵書が全体としてのこされていたら、と思わずにはいられません。

「太陽を西へ」が『詩学』に掲載されたのは1955年4月ですから、児玉達雄が京都大学の学生だったときです。京都で読んだのか、鹿児島で読んだのか、どちらだったのでしょう。

千編を超える応募のあった「詩学懸賞作品」の予選通過作品でした。

児玉達雄も応募していたのではないかと思います。

▲『詩學』4月号(1955年4月30日発行、詩学社)表紙と目次

1955年の児玉達雄が、浜田遺太郎の「太陽を西へ」に○印をし、岩田宏の名前に傍線をひいています。

このとき、浜田遺太郎は応募する側だったのですが、鹿児島一中で同級生だった黒田三郎は、執筆依頼される側として「詩論批評」を書いています。

▲浜田到歌集『架橋』(1969年10月30日発行、白玉書房)外箱と表紙

浜田富子からの謹呈のしおりがはさまれていました。児玉達雄による書き込みはほとんどありません。

『架橋』巻末の浜田到の年譜に、

昭和十年(一九三五) 十七歳

鹿児島で発行されていた潮音系短歌雑誌「山茶花」安田尚義(県立一中教諭)主宰にはじめて短歌作品を発表し、異色ある作品として注目される。

とあります。

浜田到を歌の世界にひきずりこんだ人という可能性もある安田尚義は、昭和39年(1964)に、『鹿児島一中記』という回想・資料集を編纂しています。

そのなかに「文学ゆかりの人々」という章があって、浜田到のことに言及していないか、調べてみました。

黒田三郎については書かれていましたが、浜田到の記事は見当たりません。

浜田到の存在は、1964年でも、鹿児島の視界には入っていなかったのでしょうか。

▲浜田到歌集『架橋』(1969年10月30日発行、白玉書房)奥付

東田喜隆、岡元健一郎、宮原正德、竹下千束、青山恵真ら編集同人の連名で「後記」が書かれています。

歌人・浜田到については、国文社の現代歌人文庫に『架橋』全編を収録した『浜田到歌集』(1980年1月30日初版発行)があり、大井学『浜田到 歌と詩の生涯』(2007年10月16日発行、角川書店) という評伝も出ています。

大井学の本は入手しにくい本になっているので、図書館で借りてみました。

ちょっと驚いたのですが、児玉達雄への言及は1カ所だけでした。

それも、はさみこまれた「おわびと訂正」のなかです。

おわびと訂正

本文17頁の記述に間違いがありました。おわびして訂正致します。

〈誤〉

到の事故死以後、労を厭わず『架橋』、『浜田遺太郎詩集』の編纂の中心となったのは、他でもなくこの古くからの仲間達だった。

〈正〉

到の事故死以後、労を厭わず『架橋』の編纂の中心となったのは、他でもなくこの古くからの仲間達だった。また同様に『浜田遺太郎詩集』については富子夫人を中心に、児玉達雄、羽島さち、井上岩夫の三氏が検討を重ね編纂したという。

東京の短歌誌の編集者としての中井英夫と浜田到との間の書簡のやりとりを再構成した部分は、「作家」を作り上げていくドキュメントとして、それだけでも面白く、浜田到という存在を知るには格好の本なのですが、児玉達雄という存在に関心を持ち始めている者としては、この本には「児玉達雄」が欠けているのがとても残念です。

大井学『浜田到 歌と詩の生涯』が刊行された2007年、児玉達雄と連絡をとることはできなかったのでしょうか。

今、児玉達雄の旧蔵書の一部を見ているだけでも、だれかが、児玉達雄の話を聞いておかなければならなかったのではないか、という気持ちがわいてきます。

大井学氏が浜田到の資料調査の段階で、児玉達雄と結びつく縁があって、児玉達雄から話を聞くことができていれば、ものすごく貴重なものになったのではないか、と思います。

亡くなってから、失われてから存在に気付くという、遅れてきた者の後知恵、後悔しきりです。

児玉達雄は、『詩稿 21』(1971年、詩稿社)に「浜田遺太郎小論」、『詩稿 34』(1977年6月、詩稿社)に、「浜田遺太郎の詩学」を掲載しています。鹿児島県立図書館には『詩稿 35』が収蔵されていないので、この「浜田遺太郎の詩学」に続きがあるのか分かっていませんが、児玉達雄の、まとまった浜田遺太郎論が残されていればと思わずにはいられません。

ほんとうは、歌と詩を一つの本にした浜田到の「豪華な作品集」が作られるべきではないかとも思います。

ただその歌と詩を一冊の本に構成できるのは、冥府の浜田到しかおらず、ほかは、まがい物になってしまうのでしょうが。

【2021年2月27日追記】

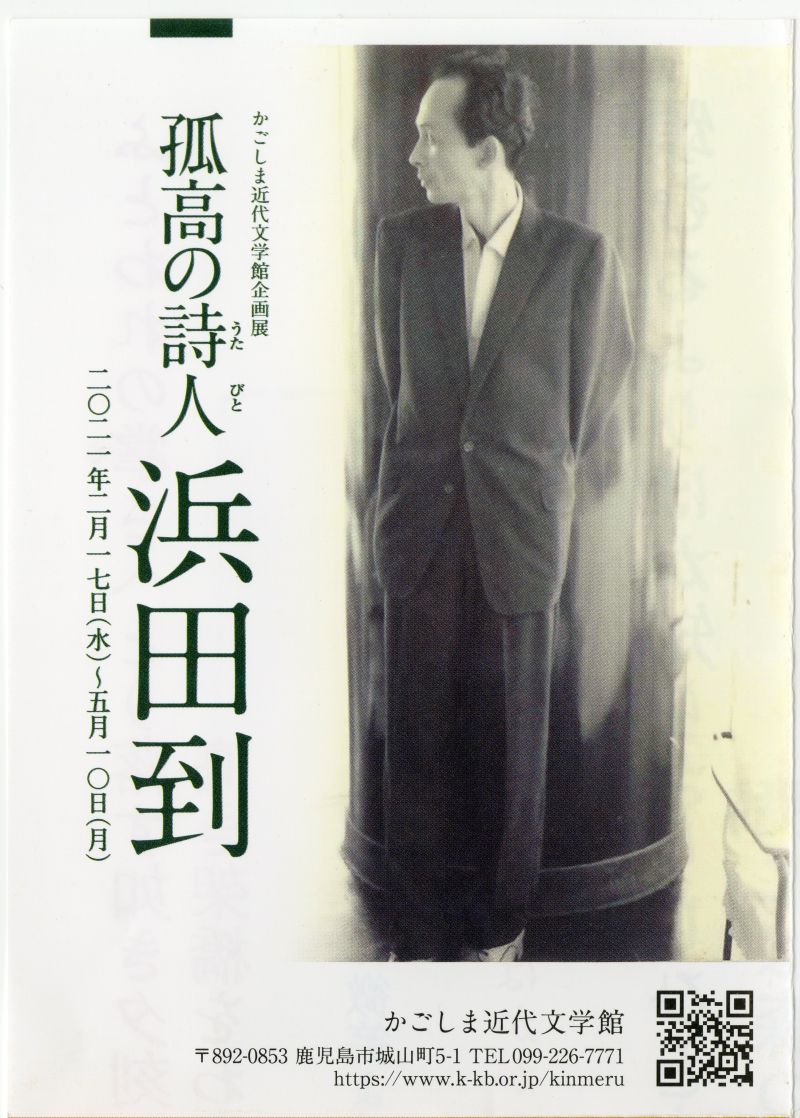

2021年2月17日から2021年5月10日まで、かごしま近代文学館で「孤高の詩人 浜田到」と題した企画展が開かれていて、駆け足ですが、のぞいてきました。

浜田到の原稿・日記・書簡や、作品が掲載された雑誌(『歌宴』や『極』も)はもちろん、浜田到あての、黒田三郎、岡部桂一郞、中井英夫、木原孝一、塚本邦雄らの書簡など、じっくりみてみたい資料が展示されていました。

展示パネルに、児玉達雄の名前もありました。ただ「児玉達夫」となっていたのは残念。修正されるといいのですが。

『詩稿17 浜田遺太郎遺作特集』(1968年8月25日発行、編集・児玉達雄、発行・井上岩夫)は展示されていませんでしたが、『浜田遺太郎詩集』を特集した『詩稿21』は、手に取って読むことができるようになっていました。

3か月にわたる展示ですので、期間中、展示作品の入れ替えもあるのかもしれません。

強い個性を持った人物たちの手書きの文字を見ているだけでも楽しいです。

塚本邦雄の書く、20世紀のみやこびと的な繊細な文字の手紙を受けとったら、うれしいと同時に、違う世界の人だと感じるかもしれないと思ったりしました。

ちょっと脇道的なところでは、『短歌研究』創刊号(1932年10月、改造社)表紙の「牛」原画(中川一政)や、塔晶夫『虚無への供物』(1964年、講談社)も展示されていました。

『虚無への供物』は薔薇の表紙で、薔薇に由来するタイトルの作品ですから、薔薇をうたった詩人、浜田到とも重なります。

A4サイズのものと、A3の紙を八折りにしたもの、2種類のちらしがありました。

この展示のため作られた冊子、カタログはないようです。

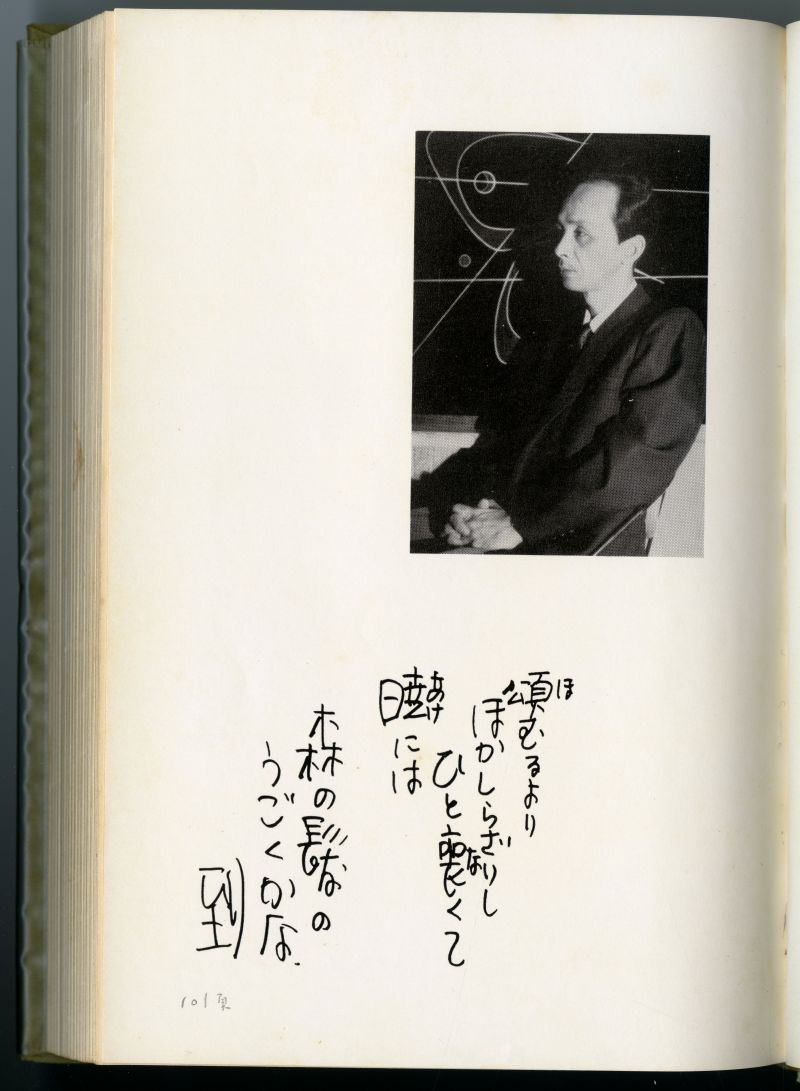

A4のちらしには、「頌(ほ)むるよりほか知らざりしひと喪(な)くて暁(あけ)には森の髪うごくかな」の歌が使われています。

この歌は、歌集『架橋』(1969年、白玉書房)の口絵にも使われていました。

浜田到を「代表」する歌、ということになっているのでしょうか。

口絵の手書きでは、「頌(ほ)むるよりほかしらざりしひと喪(な)くて暁(あけ)には森の髪のうごくかな」とありますが、『架橋』本文では「頌(ほ)むるよりほか知らざりしひと喪(な)くて暁(あけ)には森の髪うごくかな」です。

浜田到の書く文字は、筆(書道・習字)が当たり前の人でなく、鉛筆・万年筆で書き続けた人の文字でした。

書く行為がキーボードやスマホ画面でなされることが当たり前になった現在、万年筆で作品を書くという行為も、すでに昔の話と思う人たちも多いのかもしれません。

◆

次回に続きます。