●my favorite things 441-445

my favorite things 441(2025年6月22日)から445(2025年10月12日)までの分です。 【最新ページへ戻る】

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

441. 1977年~1978年の筒井康隆編集『面白半分』(2025年6月22日)

442. 2014年のワイアット/ベンジ『ロック・ボトム』限定版プリント(2025年7月30日)

443. 2025年のコリン・サケット『マニフォルド』(2025年8月24日)

444. 2025年の赤塚祐二『another mountain』展図録(2025年9月28日)

445. 2002年~2018年の西元直子詩集(2025年10月12日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

445. 2002年~2018年の西元直子詩集(2025年10月12日)

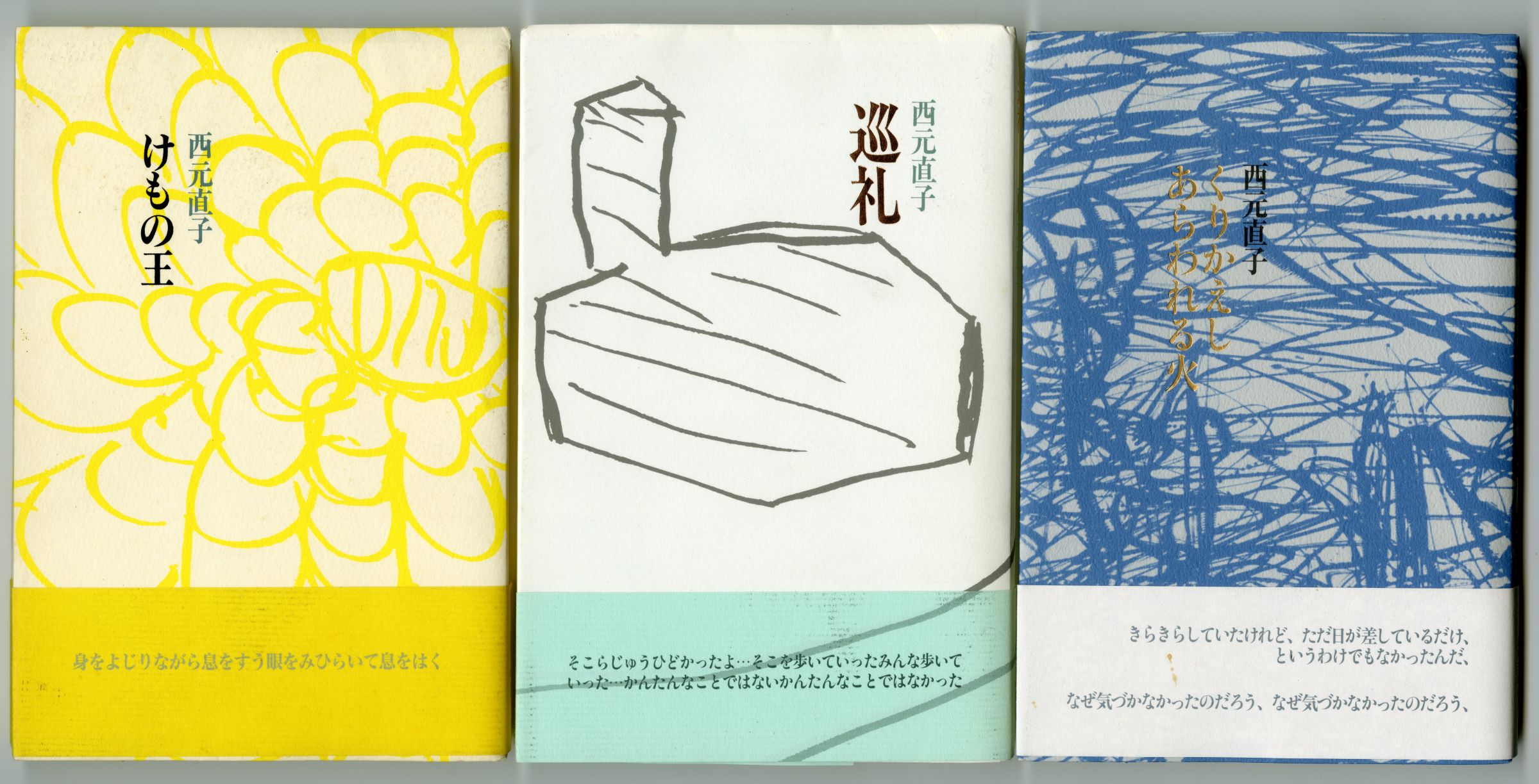

赤塚祐二さんの図録に続けて、赤塚さんのパートナー、西元直子さんの3冊の詩集を並べてみます。

いずれも書肆山田から刊行されています。

表紙の装画も赤塚祐二さんです。

西元直子さんも高校の先輩ですが、西元さんが卒業後に入学したので重なっていません。

ご縁がなく、お会いしたことはありません。

亡父が世界史を教えていた頃の生徒さんだったようです。

◆

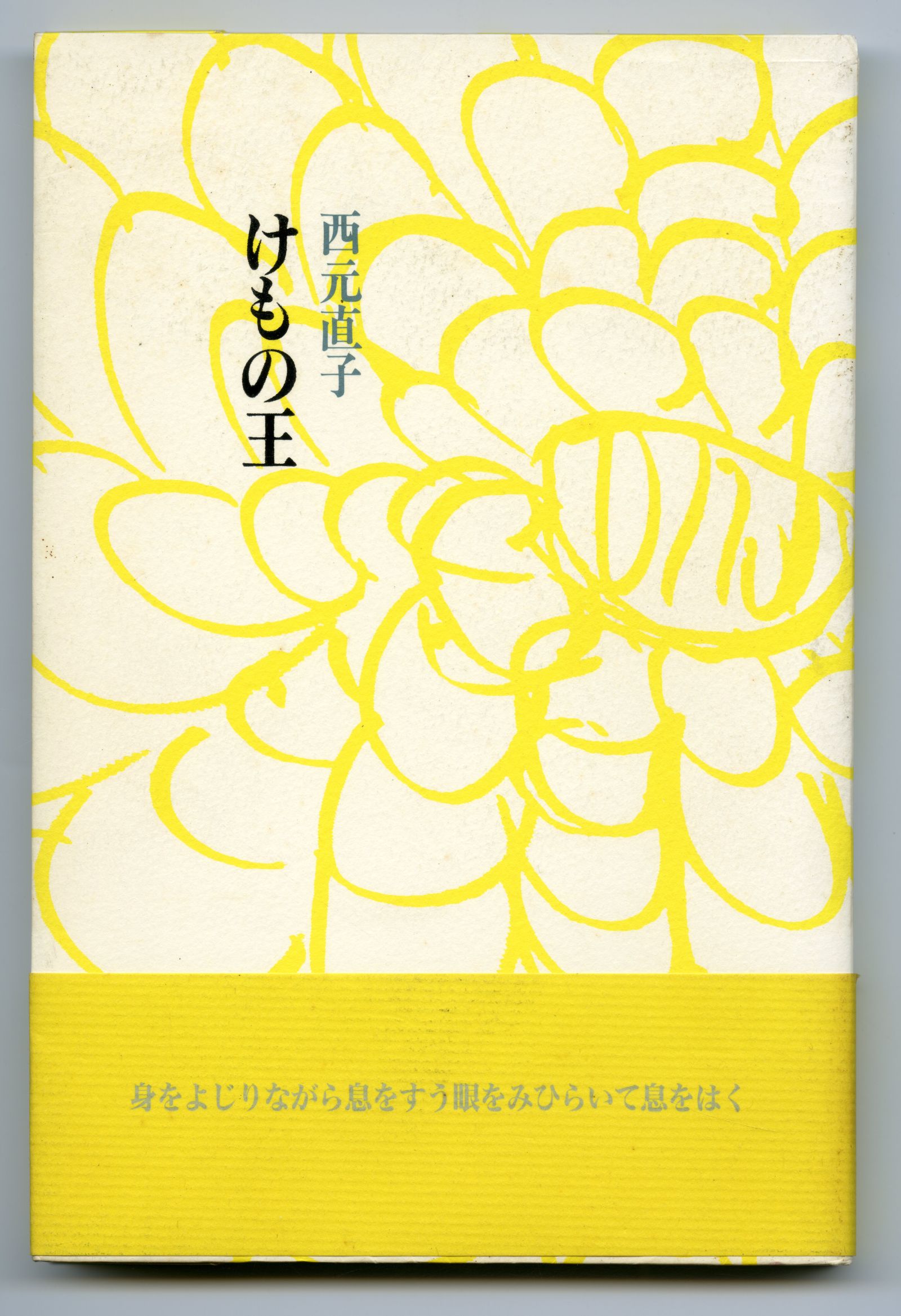

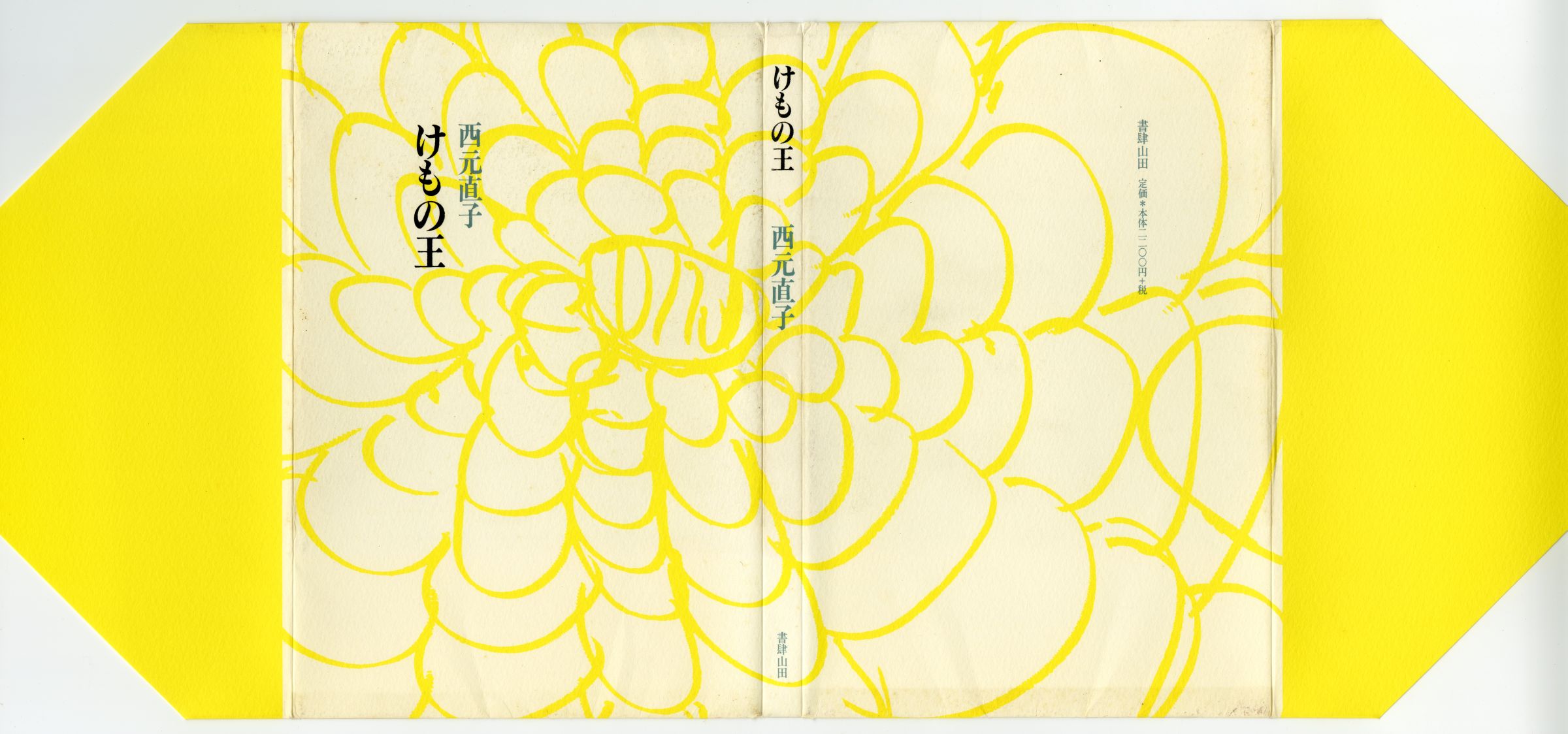

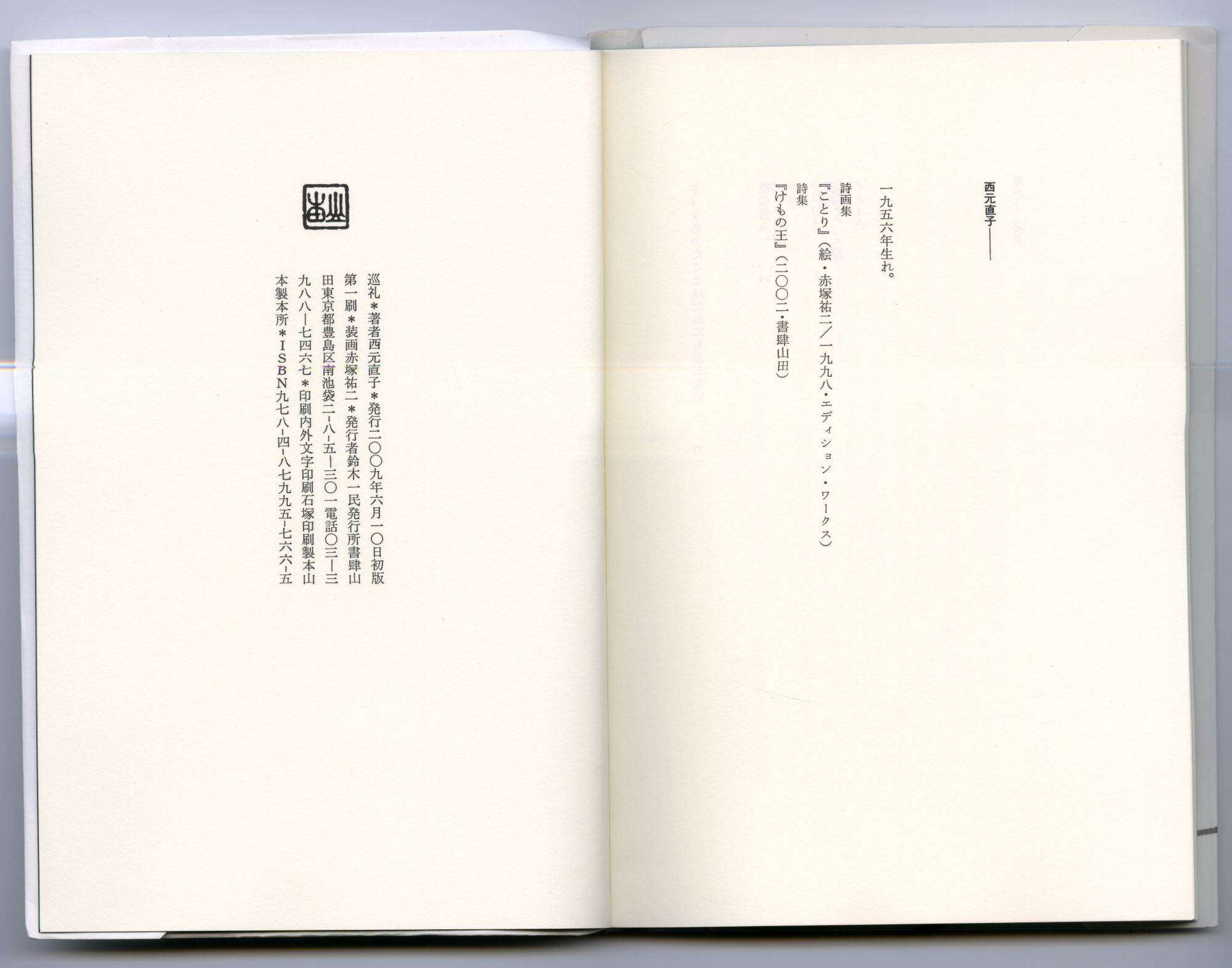

西元直子『けもの王』(2002年4月15日初版第1刷、書肆山田)

「ことり」「夜に会いに行く(15作品)」「けもの王(17作品)」の三部構成

鹿児島びいき的な視点だけで見ると、作品中に鹿児島の地名や風物はまったく登場しないので物足りません。

「紙石鹸」「脱脂粉乳」「セルロイドの石鹸箱」といった、ある世代には生々しい時代性の強い詩語もありますが、出版された2000年ごろの今を、地域性にしばられず生きている詩集です。

西元直子『けもの王』カバー

装画 赤塚祐二

西元直子『けもの王』奥付

◆

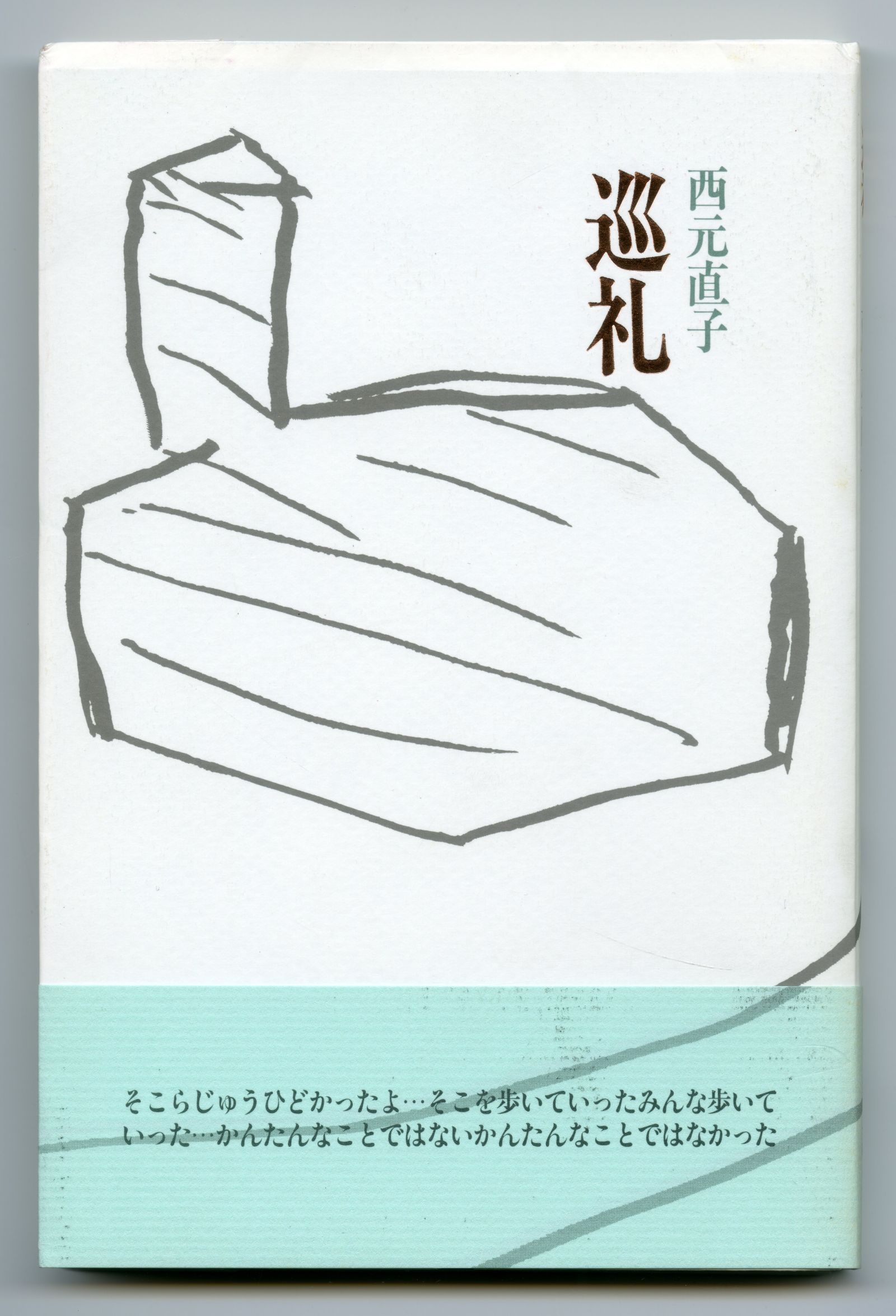

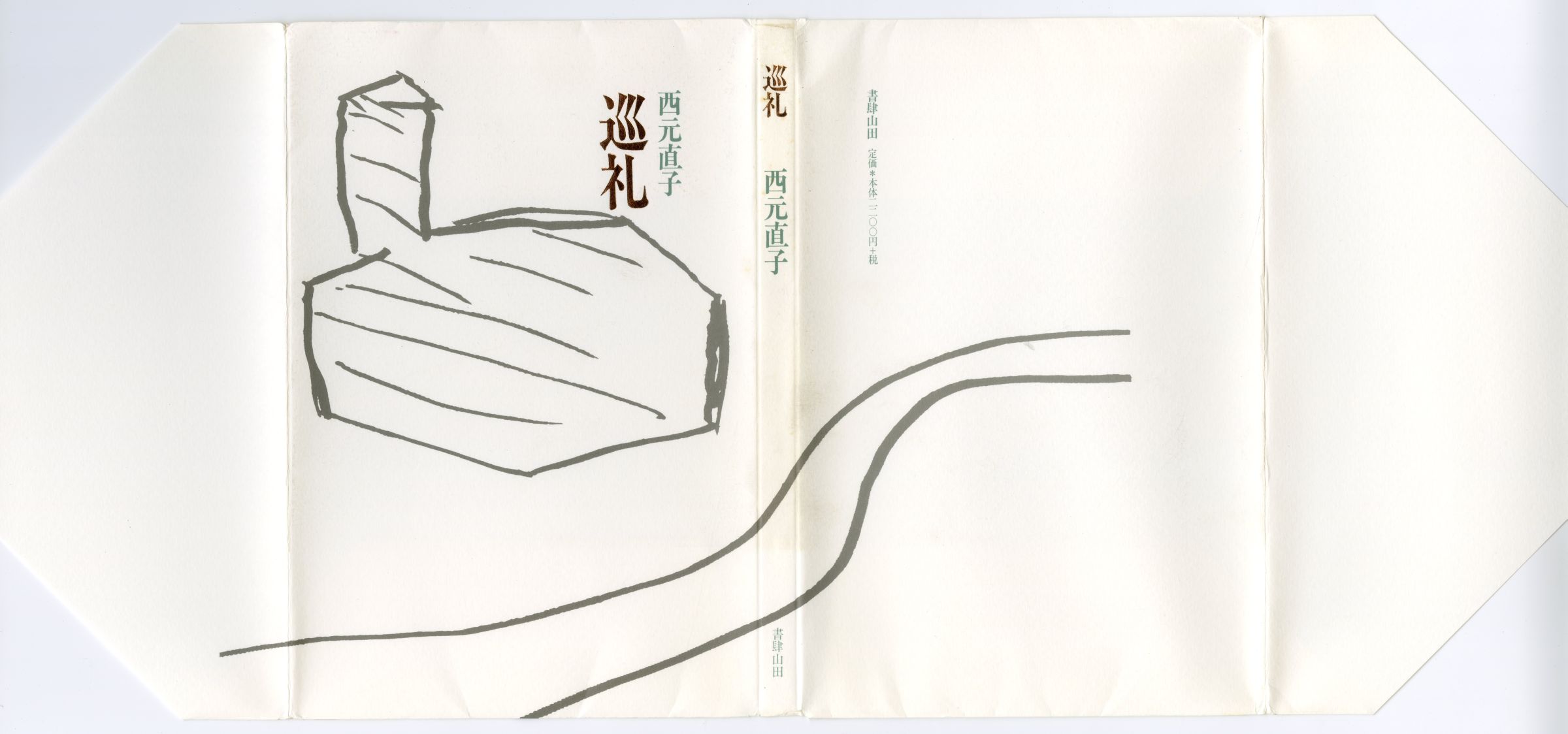

西元直子『巡礼』(2009年6月10日初版第1刷、書肆山田)

「もんしろ(4作品)」「きょうあったことはだれにも言わない」「夜の営み」「巡礼」の4編で構成。

作品中に鹿児島の地名や風物は使われていませんが、散文と1行のコーラスのような句という形を主体にした長詩「巡礼」は、「火山の対岸にあるその小都市は火山灰が堆積してできた脆い地層の上にあって、今も街全体が灰を被り、遠くから眺めると街の上空までしろっぽくかすんで見えた。」「目の前の火山、火山のある湾を囲んで遠く霞みながら幾重にも連なる美しい外輪山、そして行く手に見える小都市。」「火山行きのフェリーボートに乗り込む発着所/一日数便のフェリーボート」とあるように、鹿児島との類似性を感じさせます。

とはいえ、晴れわたって光がまぶしい鹿児島ではなく、夢の薄暮のなかで、「小都市」のはずれにある、知り合いもなく荒れた先祖の地を訪れる、現実の鹿児島とは位相は違いながらも重なってもいる故郷への、どこか苦い旅のようです。

それでも夢のようなバスの終点のさきに、「ここなのだ」とすぐに分かる「日当たりのよい空き地」があり、「建物跡のような石組み/火山灰質のしろっぽい土になかば埋もれた平たい石/いかにも居心地のよさそうな窪み」に「まるくなって横たわ」ることができたのです。

これは、巡礼というかたちでしか詣でることのできなくなってしまった魂のお墓参りなのかもしれません。

装画 赤塚祐二

「山」という詩があって、赤塚祐二の「another mountain――別の山に登る」とも重なっているのかも知れません。

低い雲がやがて千切れるとその切れ間に巨大な山肌が見えはじめた。しだいに「山」が姿を現しはじめた。その、見上げても見上げても視界からはみ出してしまうほどの量感に私は圧倒される。それでもまだ「山」は全容を現しているわけではないのだ。

西元直子『巡礼』奥付

◆

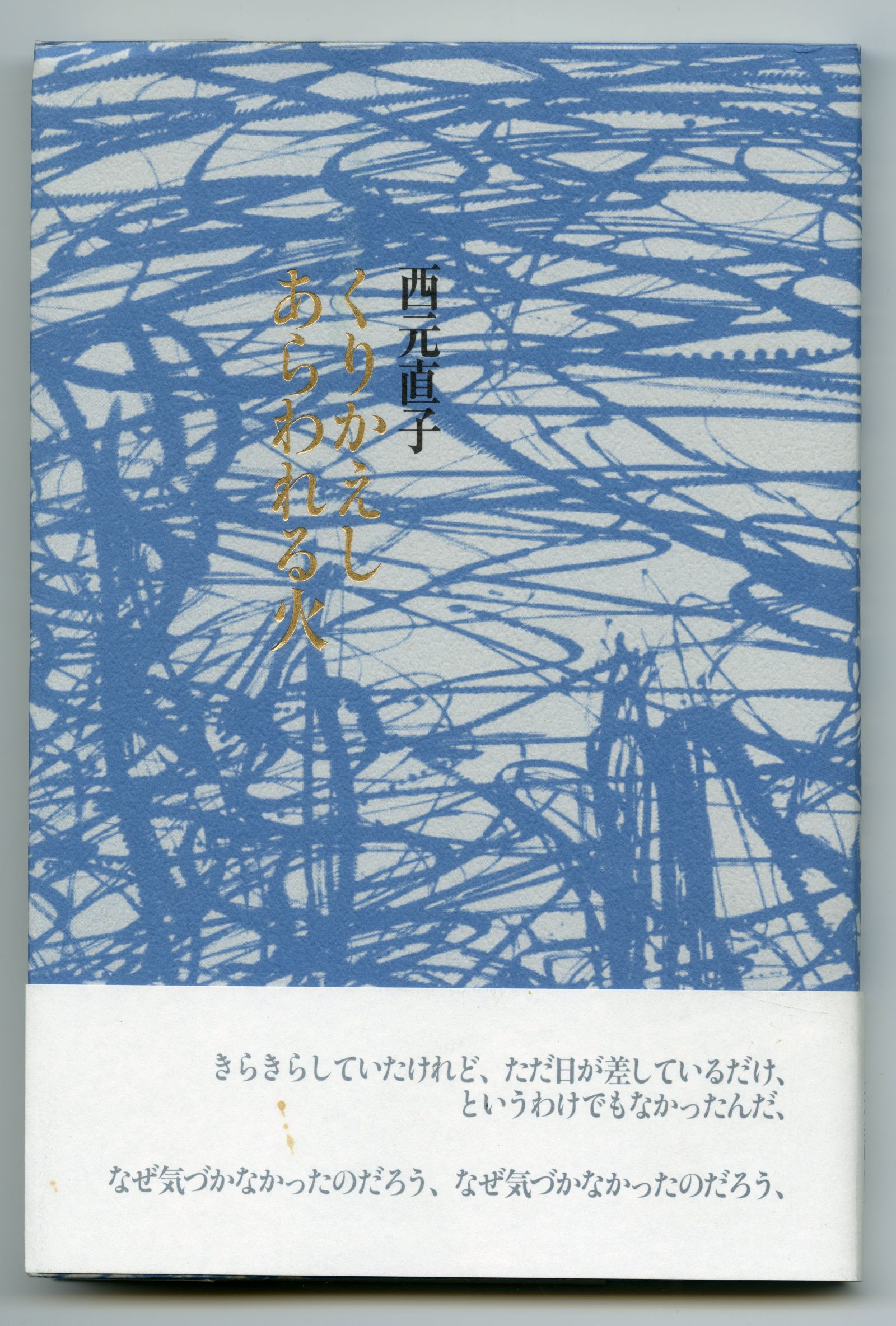

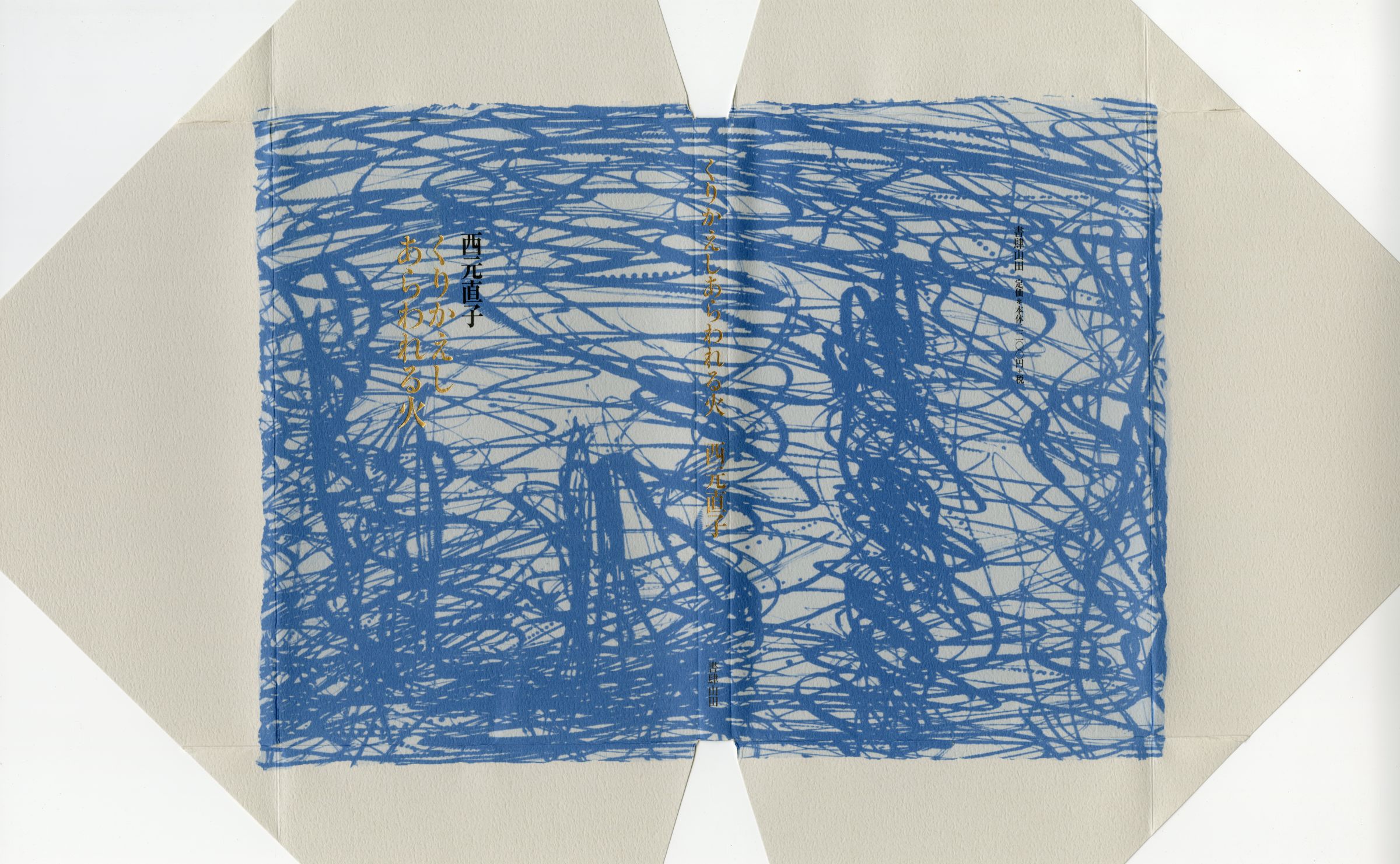

西元直子『くりかえしあらわれる火』(2018年4月25日初版第1刷、書肆山田)

「くりかえしあらわれる火(6作品)」「この、真昼」「熱帯植物園」「出発」「たそがれ」「世界、」「泉」の7編で構成。

鹿児島と結びつく固有名詞は詩語として登場しないのですが、熱帯植物園というと、20年ほど前に閉園した「かごしま熱帯植物園」を連想します。

西元直子『くりかえしあらわれる火』カバー

装画 赤塚祐二

西元直子『くりかえしあらわれる火』奥付

鹿児島出身の作家ですが、鹿児島の本屋さんの棚で見かけることがないのが残念です。

◆

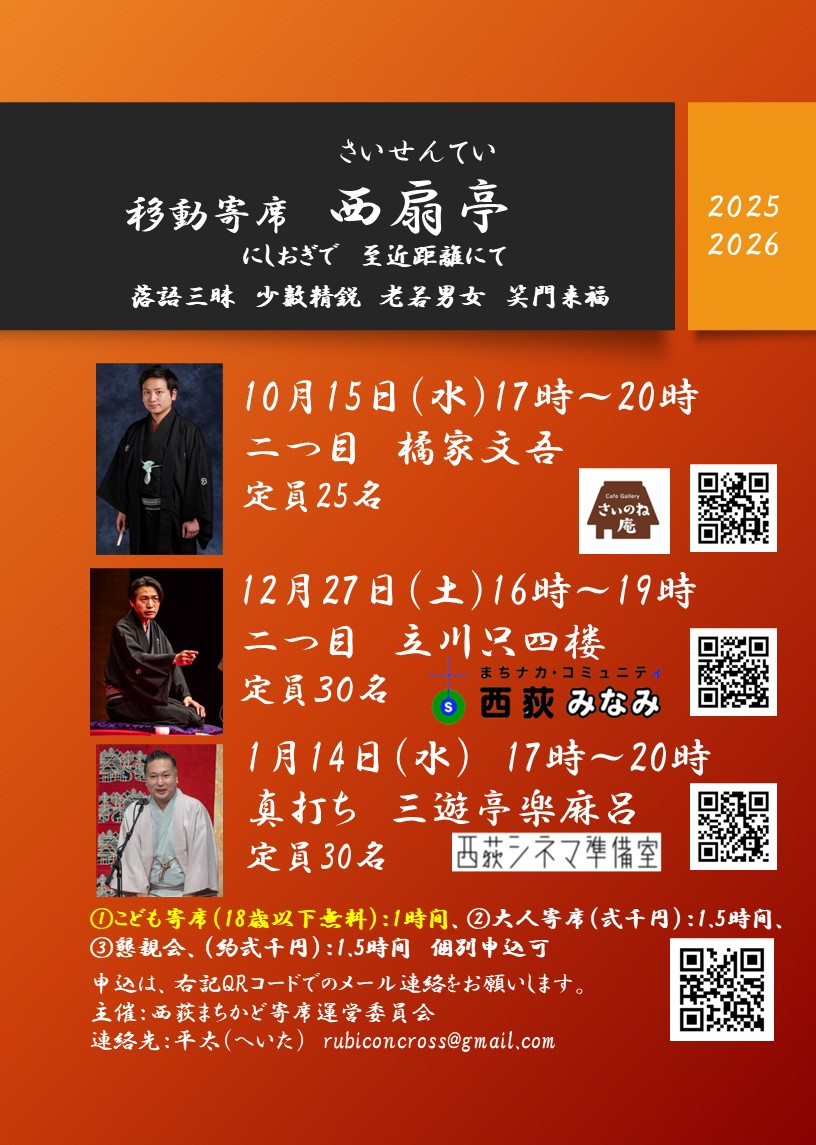

鹿児島の催しではないのですが、弟が小さな落語会を東京の西荻で開くそうです。

お近くの方はどうぞ。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

西元直子の「ことり」の詩句

夢のなかにいるわたしのなかのことり

夢のそとにいるわたしのそとのことり

りんごとみかんが輝いている

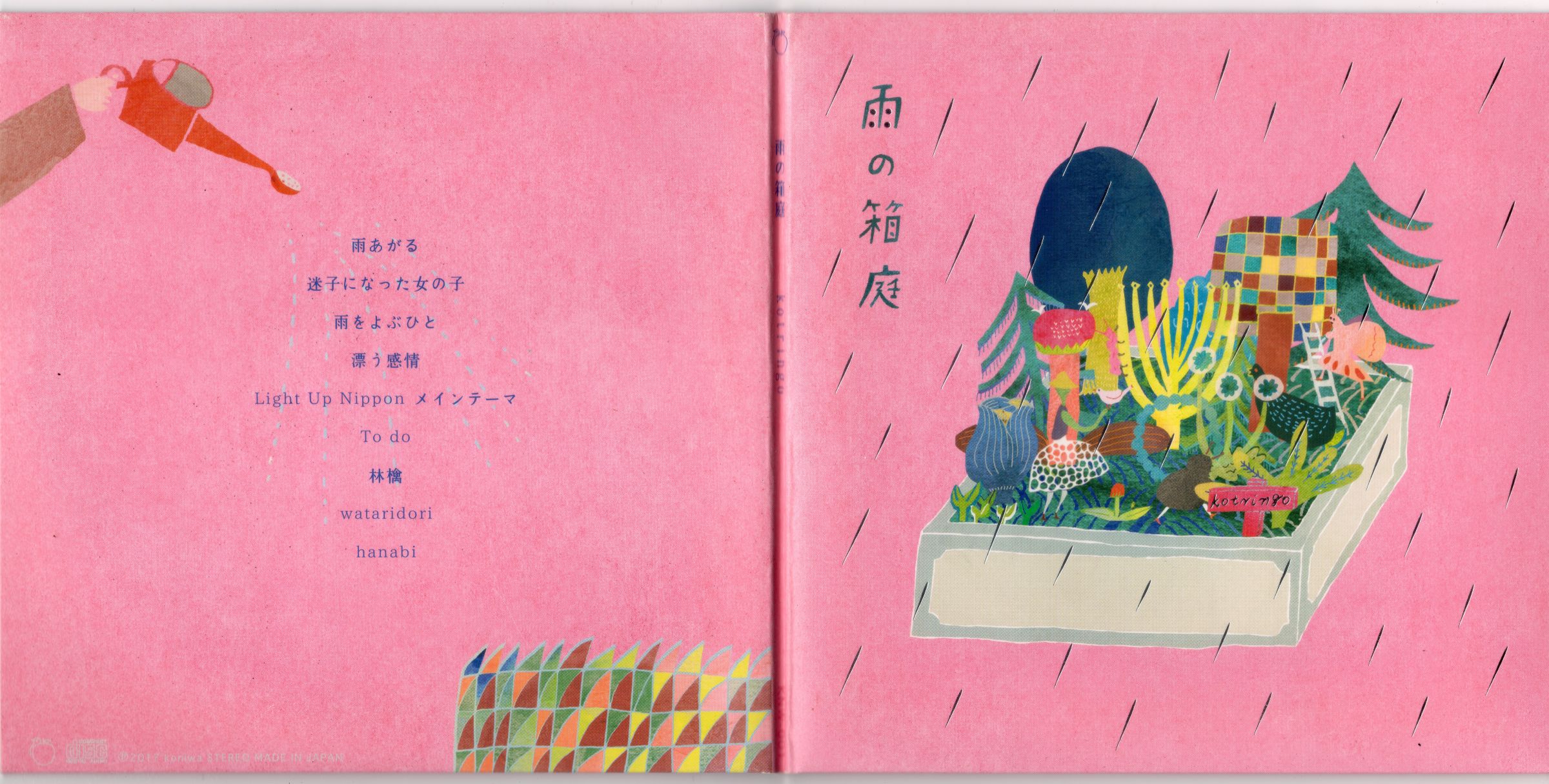

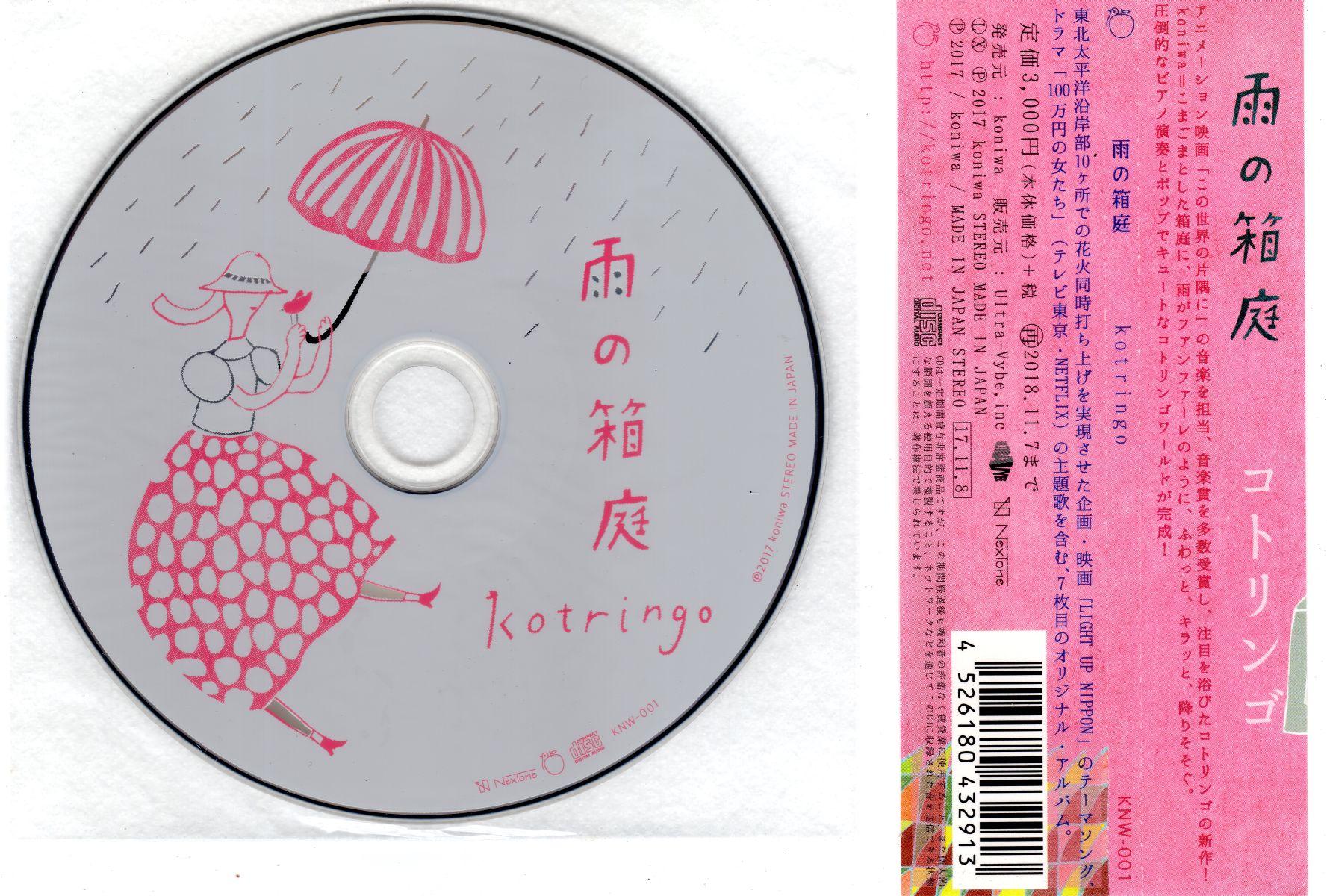

を読むと、コトリンゴを連想してしまいます。

サウンドトラックやベスト盤をのぞけば、ソロのオリジナルアルバムは、2018年の『雨の箱庭』が最後になっています。

それまでのcommonsからのリリースでなく、「koniwa」という自分のレーベルからリリースで、番号も「KNW-001」です。

この作品に続くオリジナルアルバムを待ち続けています。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

444. 2025年の赤塚祐二『another mountain』展図録(2025年9月28日)

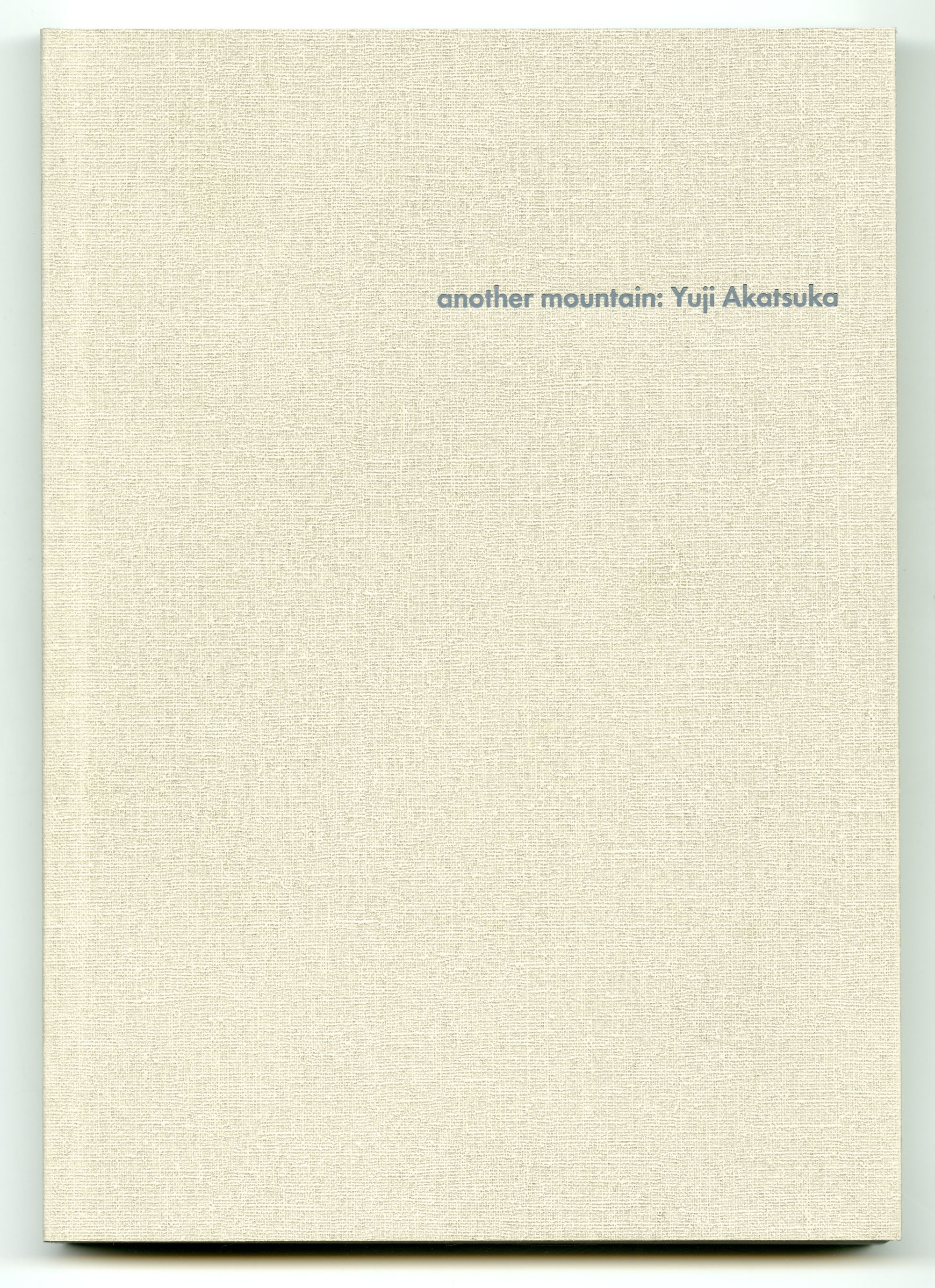

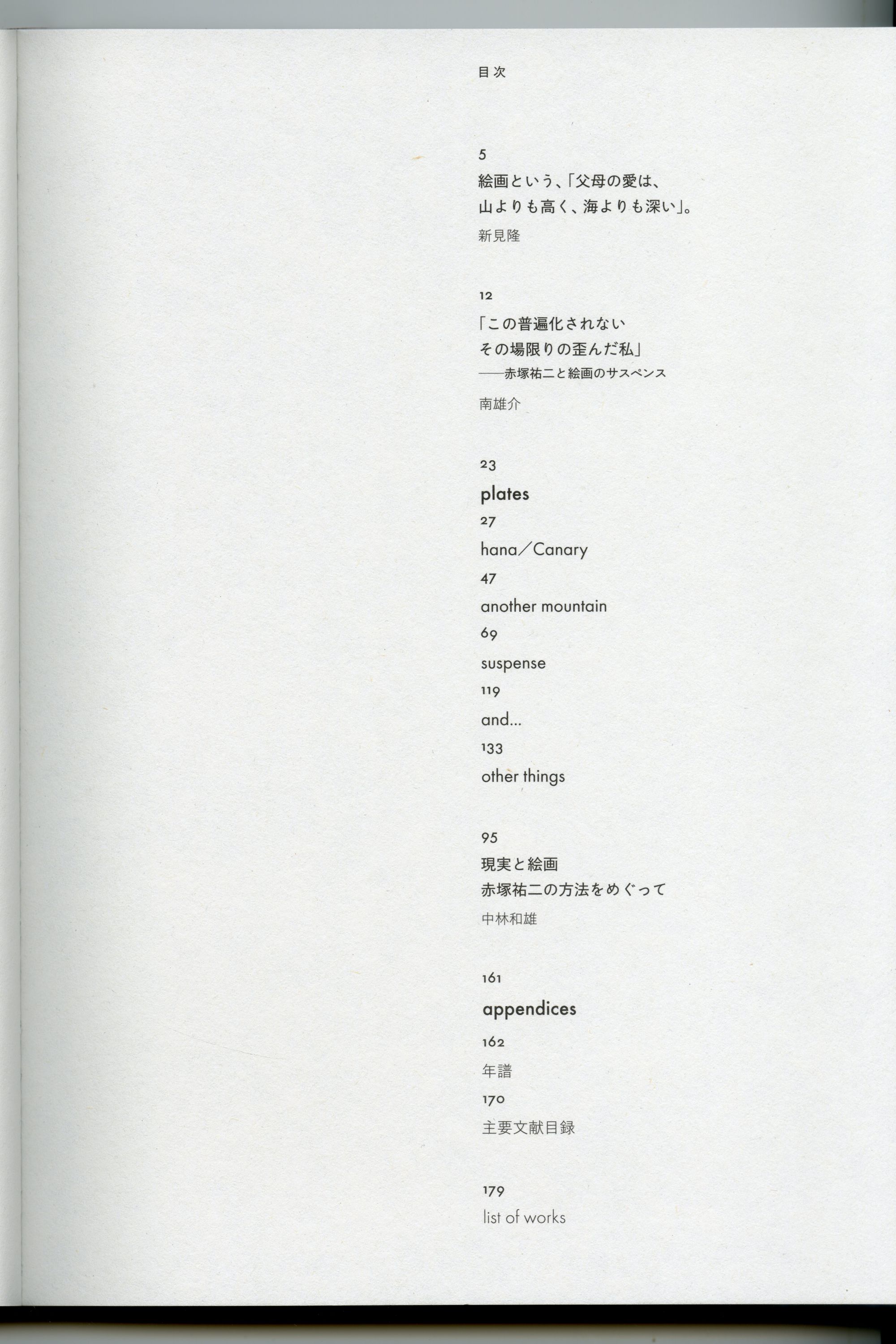

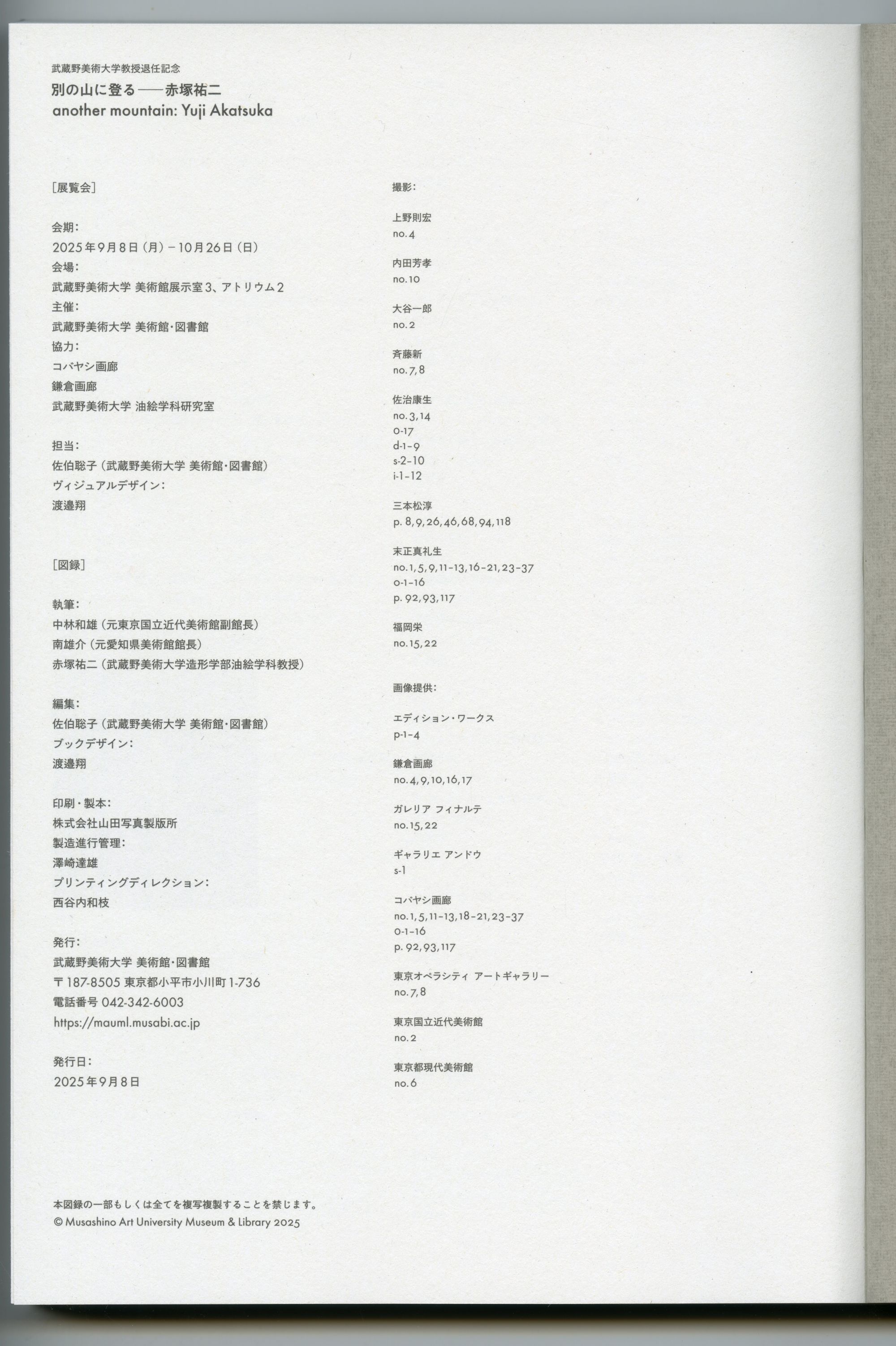

武蔵野美術大学教授退任記念『別の山に登る――赤塚祐二 another mountain: Yuji Akatsuka』展図録の表紙です。

の図録に《「この普遍化されない その場限りの歪んだ私」――赤塚祐二と絵画のサスペンス》というテキストを寄稿している、畏友・南雄介くんから頂きました。

図録や画集というと、自己顕示的な大きなサイズを思いがちですが、『別の山に登る another mountain』は、縦225×横160×幅17ミリの一般的な書籍サイズで、紙のテクスチュアとプレスされた文字からなる簡潔な表紙なので、本棚に収まると、そっと身を隠してしまいそうな控えめな本です。でも、実は熟して詰まっています。

鹿児島出身で武蔵野美術大学の先生というと、山口長男(1902~1983)の名前が浮かびますが、山口長男も赤塚祐二も鹿児島で大きな展覧会が開かれた記憶がありません。

なぜなんでしょうか。

『別の山に登る――赤塚祐二 another mountain: Yuji Akatsuka』目次

『別の山に登る――赤塚祐二 another mountain: Yuji Akatsuka』奥付

2025年9月8日発行。発行は、武蔵野美術大学 美術館・図書館。

『別の山に登る――赤塚祐二 another mountain: Yuji Akatsuka』展は、2025年9月8日~10月26日、武蔵野美術大学 美術館展示室3、アトリウム2で開催。

◆

今日、2025年9月28日は、フランスの作家・パタフィジック('pataphysics)の祖アルフレッド・ジャリ(Alfred Jarry、1873年9月8日~1907年11月1日)の生誕年を元年とするパタフィジック暦では、153年1月(Absolu)21日、もう新しい年を迎えて3週間たっています。

アトラス・プレス(Atlas Press)やロンドン・パタフィジック協会の創設者アラステア・ブロッチー(Alastair Brotchie、1952~2023)が亡くなって、

『ロンドン・パタフィジック協会ジャーナル(The Journal of the London Institute of ‘Pataphysics)』が休刊になってしまいました。

この夏は、その『ロンドン・パタフィジック協会ジャーナル』の第1号《Number 1, Sable 138(パタフィジック暦138年4月/西暦2010年12月)》から第27号《Number 27, Absolu(パタフィジック暦150年1月/西暦2022年9月)》までを、ここで並べてみようかと考えていたのですが、この夏のあまりの暑さにさぼってしまいました。

毎年、2冊の『ロンドン・パタフィジック協会ジャーナル(The Journal of the London Institute of ‘Pataphysics)』が届いていたのは、奇跡のようなことだったのだなと、しみじみ思います。

◆

中原中也記念館の菅原真由美さんから『中原中也研究』30号(2025年8月31日発行、中原中也記念館)をお送りいただきました。

菅原真由美さんが書かれた

中原中也訳『ランボオ詩集《学校時代の詩》』についての調査報告

が掲載されています。主に献呈著名本についての調査報告です。

秋朱之介(1903~1997)が制作した訳詩集『ランボオ詩集《学校時代の詩》』をめぐる人と人のつながりが、浮かび上がってきます。

この号には、映画監督の根岸吉太郎も寄稿しています。

根岸吉太郎監督作品『ゆきてかへらぬ』の世界の脇役として、秋朱之介の場所もあったのかもしれないと思いました。

◆

この夏の数少ない遠出は、高千穂峰をのぞむ宮崎県高原町の湯之元温泉と極楽温泉。

高濃度炭酸泉。

いいお湯でした。

田んぼの中に、何かがいました。

宮崎の高原側からのぞむ高千穂峰

御池

◆

鹿児島市に残る、戦前から残る、数少ない鉄筋コンクリート建築、鹿児島県教育会館が取り壊され、マンションになるそうです。

セゼッション(Sezession)からの影響を感じさせる建物です。

鹿児島県教育会館の印刷部は、鹿児島の出版にとっても大きな役割を果たしていました。

印刷部のあった場所は、今は中央公園になっています。

「第96回 1935年の『薩藩の文化』(2013年3月13日)」で、鹿兒島縣教育會印刷部が制作した『薩藩の文化』について少し書きましたが、『薩藩の文化』と『吾輩ハ猫デアル』をつないでいたものは何だったのか、今も気になっています。

鹿兒島縣教育會印刷部でどんな人が働いていたのか、使っていた機材やつくられた印刷物の書誌がまとめられていれば、と思います。

◆

JRの沿線になぜかサボテンが植えられているのを見かけます。

早朝、サボテンの花が開いていました。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

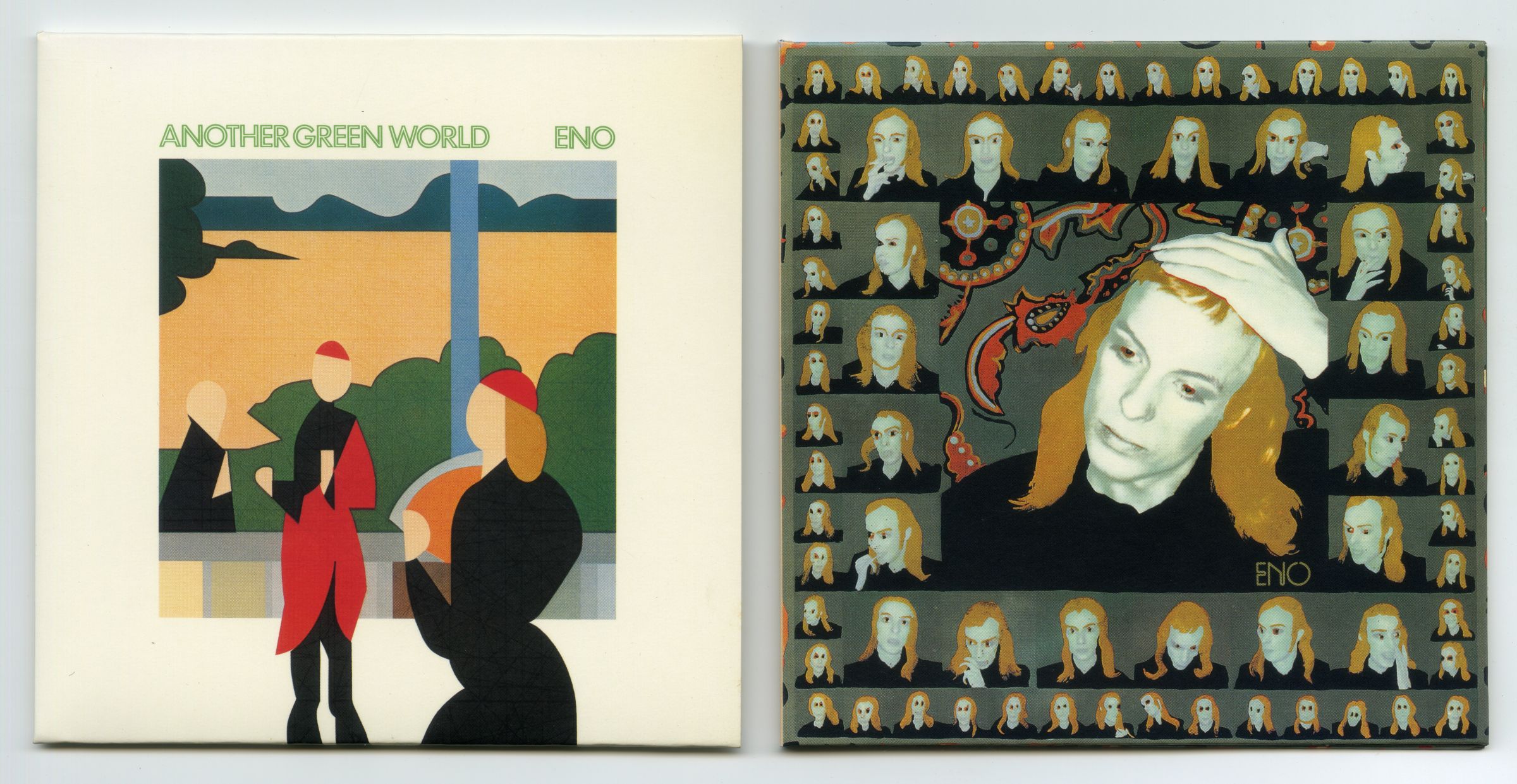

赤塚祐二『another mountain』にかけて、

ENO『Another Green World』(1975年、Island Records)

ENO『Taking Tiger Mountain (By Strategy)』(1974年、Island Records)

を並べてみました。

赤塚さんは、わたしの高校と大学の先輩になりますが、ご縁がなく、お会いしたことはありません。

このイーノのレコードが出た1975年ごろまで、亡父・平田信芳は、高校で世界史を教えていました。

赤塚さんは、そのころの生徒さんだったようです。父から赤塚さんの話を聞いた記憶があります。

私が高校に通っていたころ、校舎の踊り場に赤塚さんが高校時代に描かれた油彩画が飾られていたのを覚えています。

女生徒を描いたセザンヌ風の絵でした。

あの絵は残っているのでしょうか。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

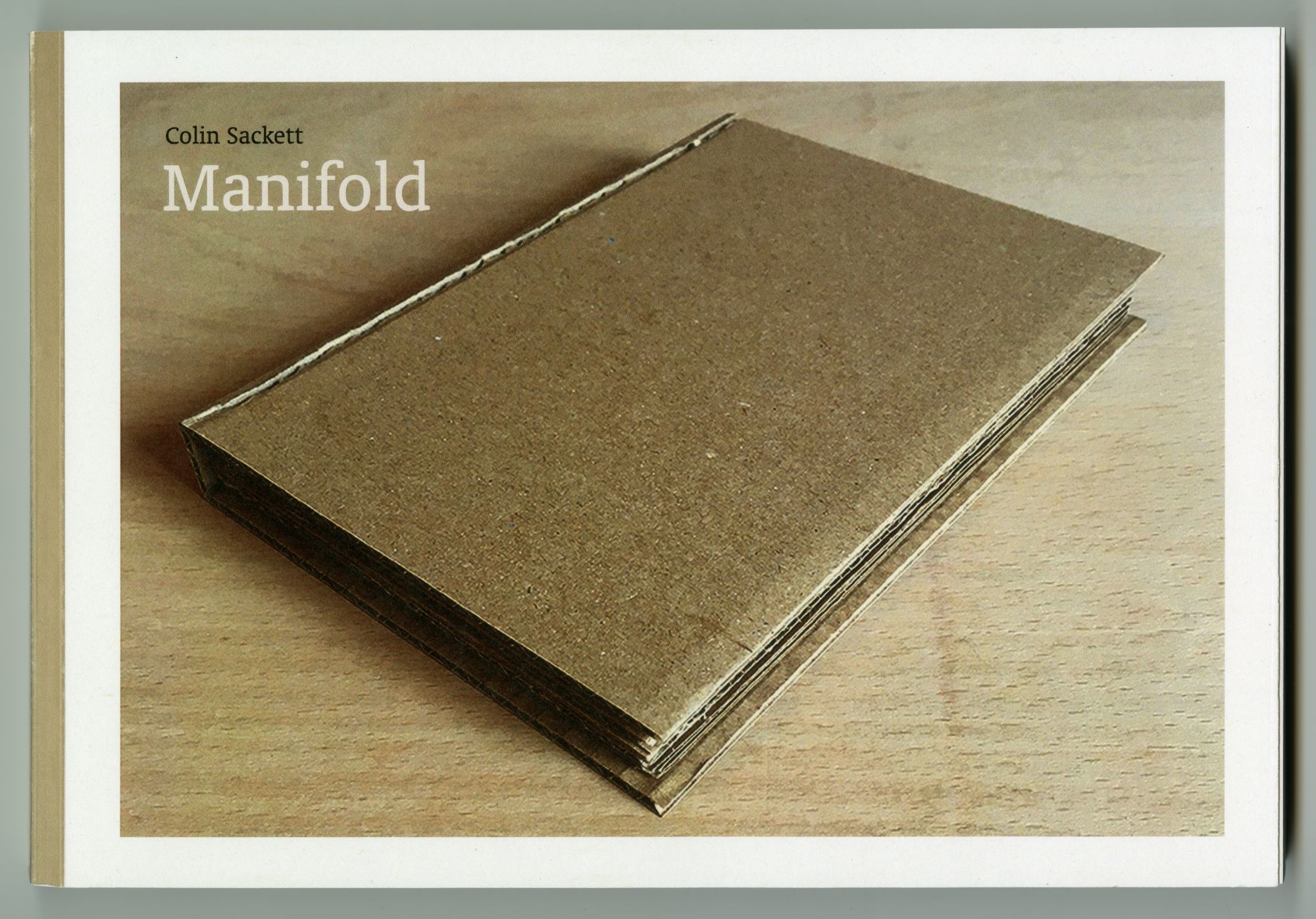

443. 2025年のコリン・サケット『マニフォルド』(2025年8月24日)

ピーター・ブレグヴァド(Peter Blegvad)の本を3冊刊行しているUniform Booksという版元があります。

コリン・サケット(Colin Sackett)の個人出版社です。

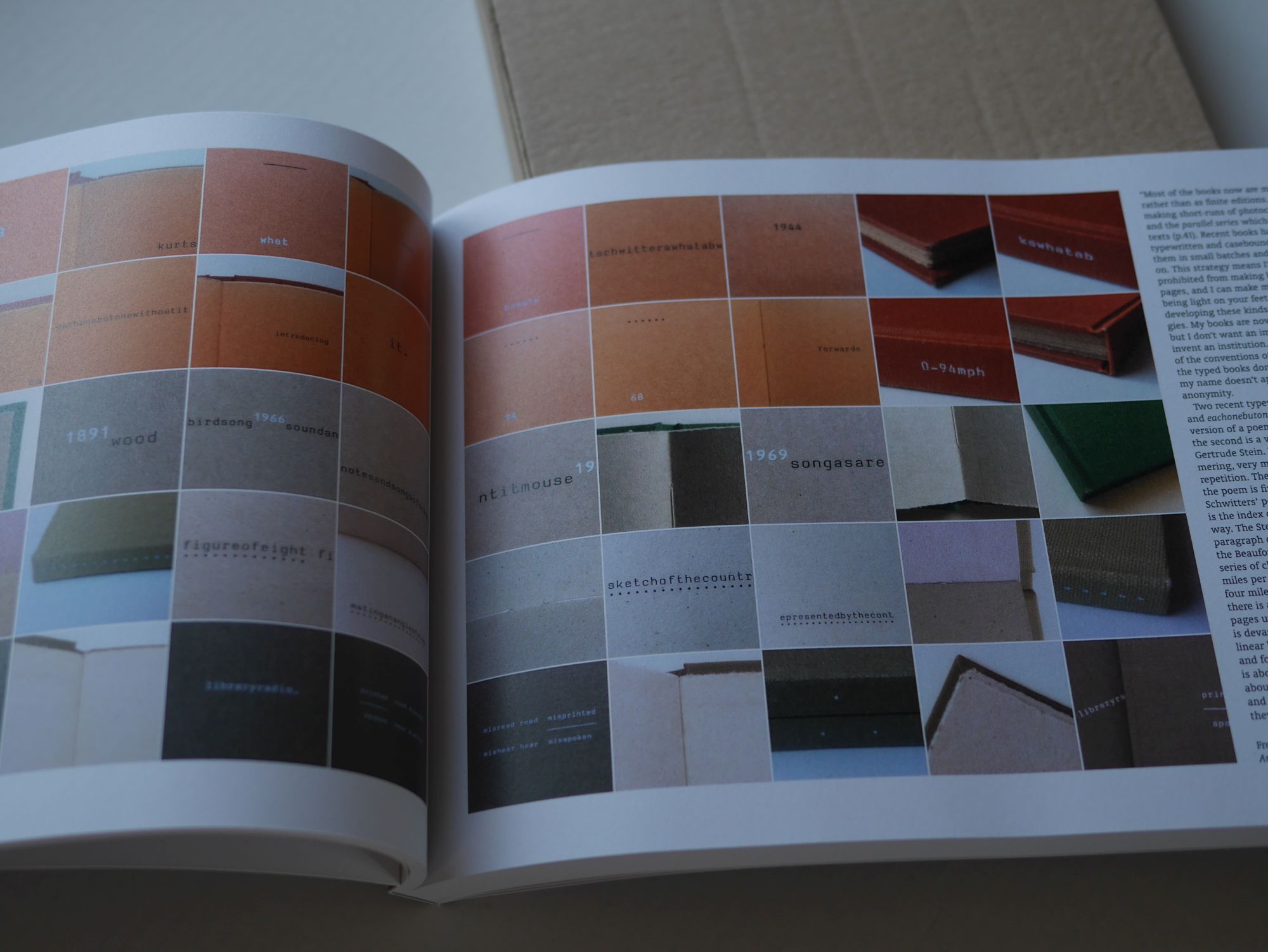

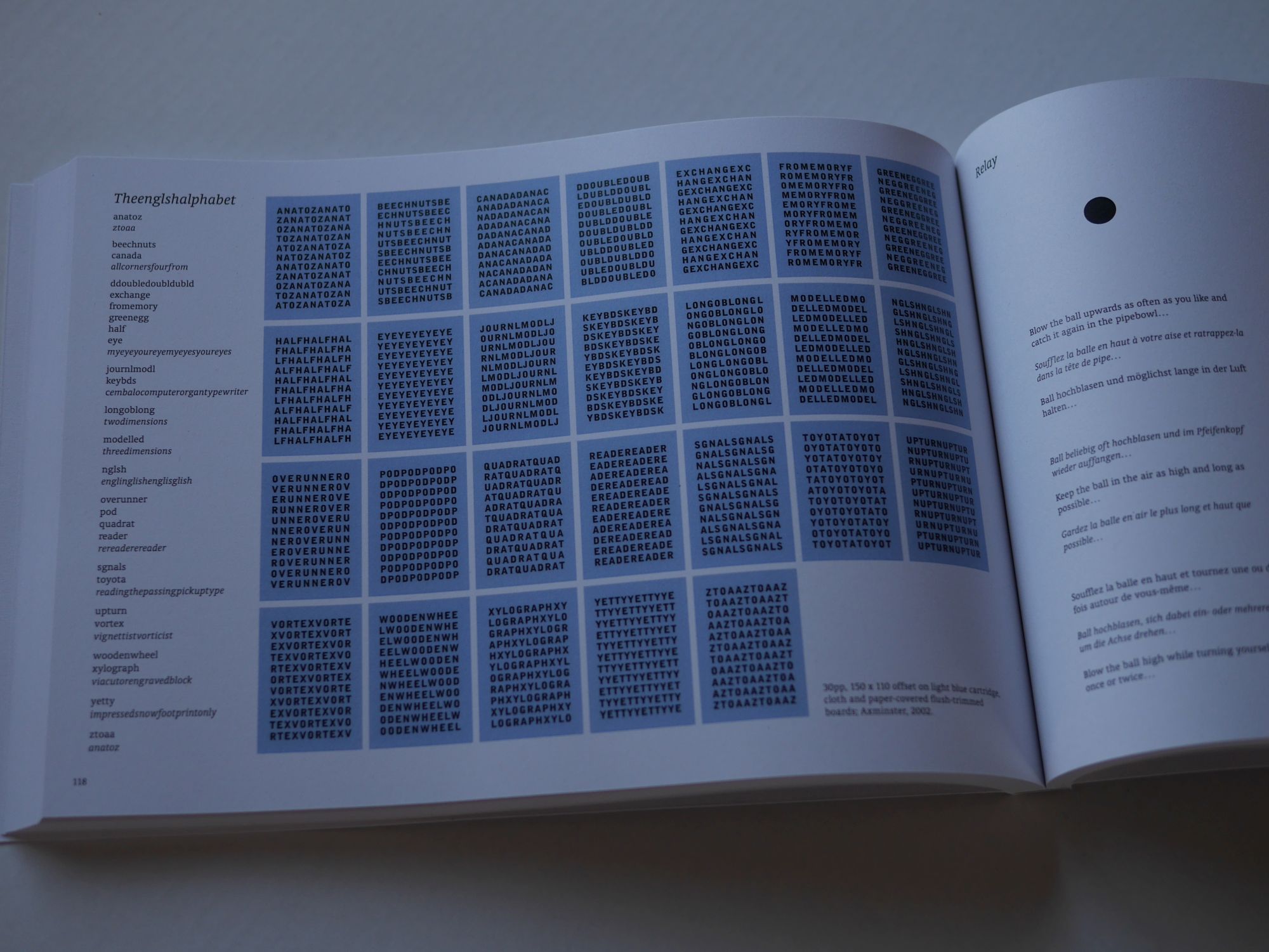

その仕事をまとめた本 『MANIFOLD Colin Sackett, publishing 1984-2024』 が出ていました。

タイトルの「Manifold」は、多様なものの集まりを表すことば。

コリン・サケットの40年にわたる出版関連の仕事の集大成になっています、

その全192ページは、コリン・サケットのサイトでPDFが公開されています。

「Colin Sackett Manifold」で検索すれば、1ページずつバラバラの公開ですが、全ページを閲覧できます。

紙の版もでています。初版はインクジェット印刷で100部。ナンバリング入り。

1ページごとのPDFを1つずつダウンロードして1つにまとめてみましたが、オブジェとしての本の存在を強く感じさせる本なので、やはり紙の本が欲しくなり、注文してしまいました。

都会ではなく、イングランド南西のデヴォン州を拠点に活動。

1958年生まれの人と知りました。

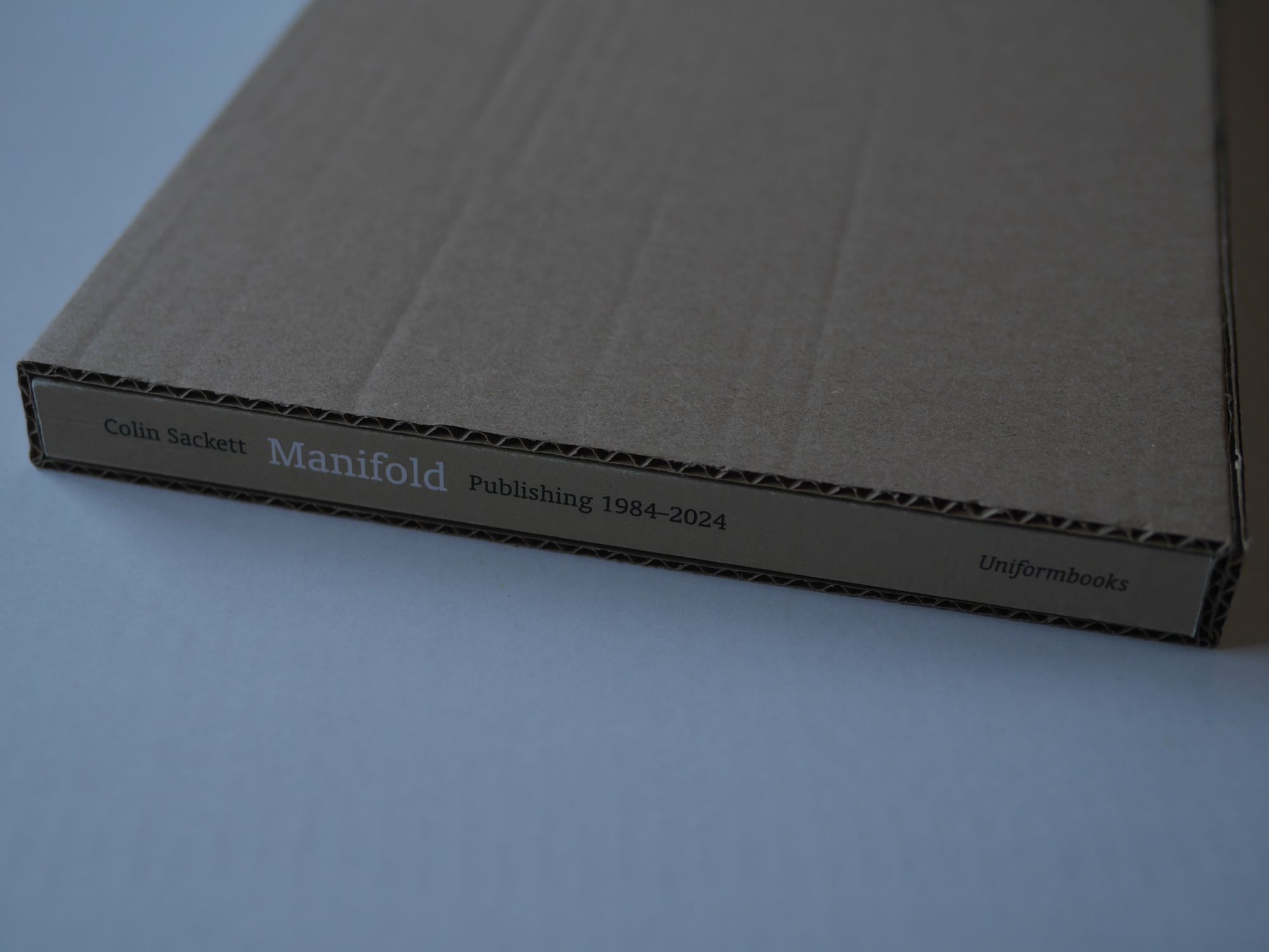

『Manifold』の背

カードボードの外箱に入って届きました。

カードボードの外箱に「41」

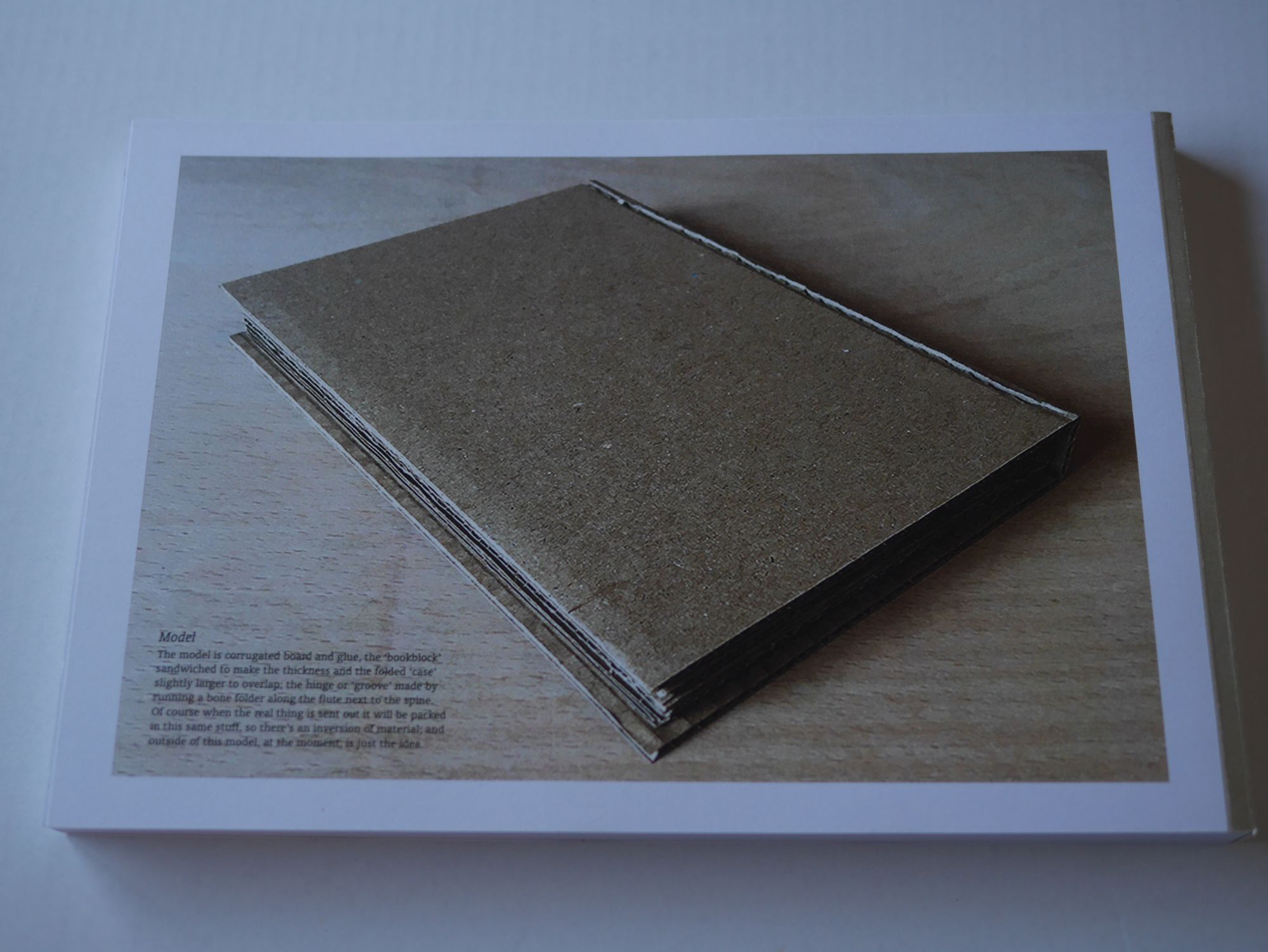

『Manifold』の裏表紙

表紙と裏表紙には、カードボードとのりでつくられた、これからつくられる本の萌芽・モデルとなるような「本」のかたちをしたオブジェの写真が選ばれています。

Colin Sackettのサイン

ナンバリングは41/100

『Manifold』の刊記

1970年代に10代を過ごした人だな、 「もの派」的な現代美術に魅かれた青年だったのではないか、などとページをめくりながら感じました。

とても「現代美術」的な本です。

紙の本は、世界にちりばめられていくオブジェの一部のようにも感じます。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

1974年がもう50年以上前だと思うとクラクラします。

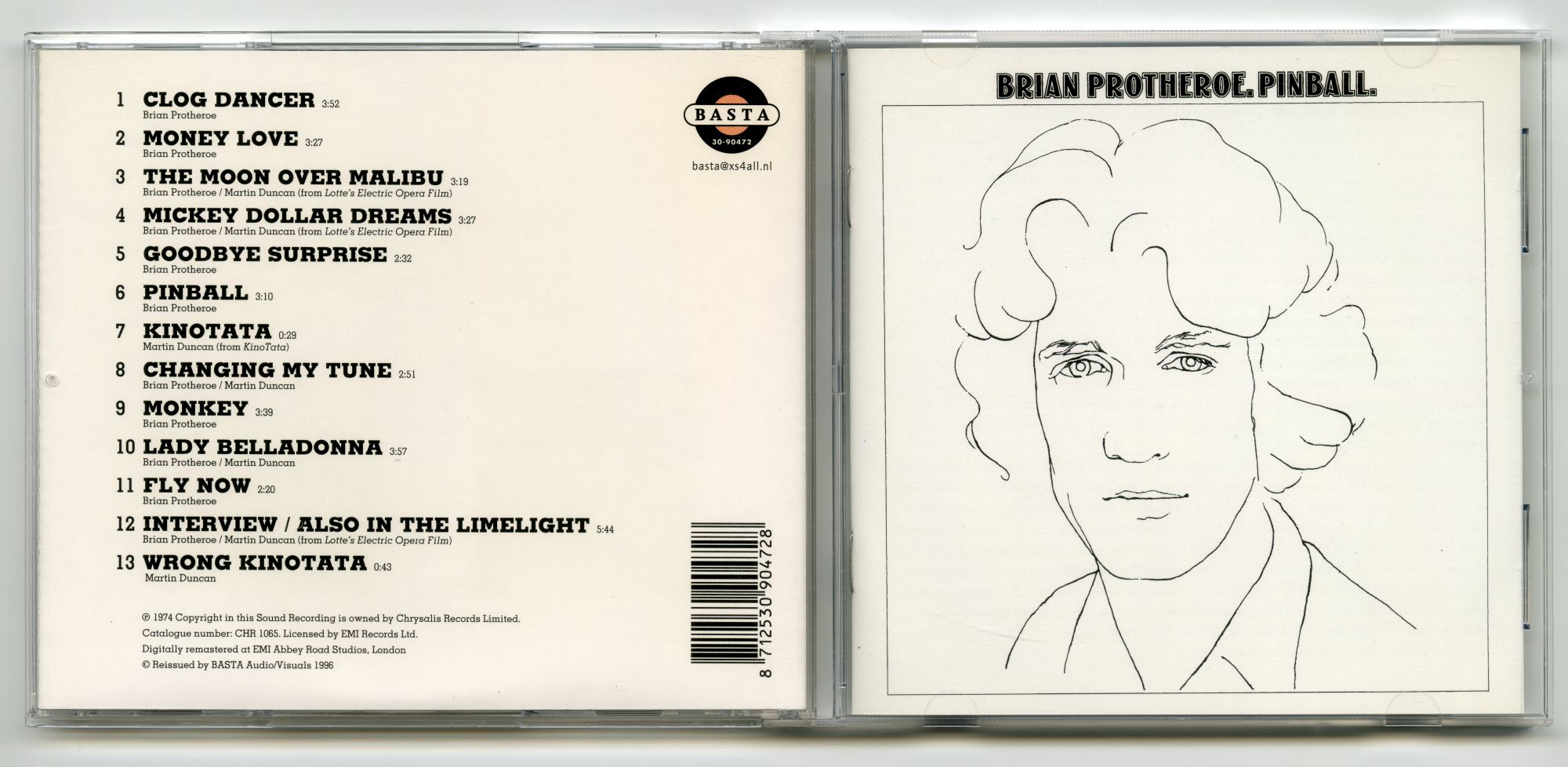

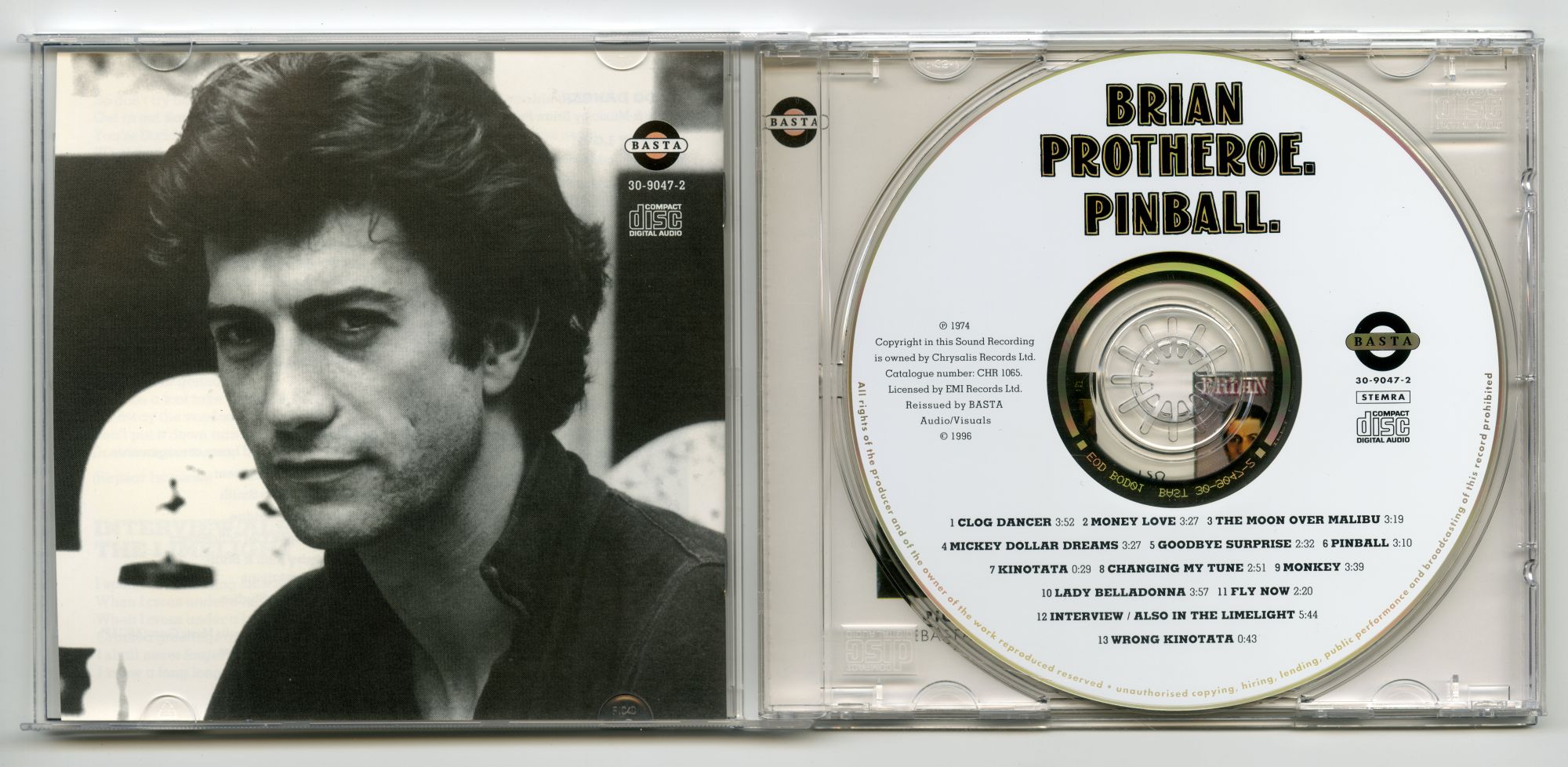

1974年の英国のポップソング「ピンボール(Pinball)」

ブライアン・プロズロー(Brian Protheroe)の本業は俳優ですが、1974~1976年にChrysalisレーベルから、3枚の素敵なアルバムをだしています。

この3作のプロデュースはデル・ニューマン(Del Newman)。

このあたりの音は、50年たっても体から抜けることはありません。

写真のCDは、1996年のオランダのバスタ(Basta)レーベルからの再発盤。

2020年にCherry Red Records系列の 7T's Recordsから再発されたので入手しやすくなりました。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

442. 2014年のワイアット/ベンジ『ロック・ボトム』限定版プリント(2025年7月30日)

暑い暑い日が続きます。

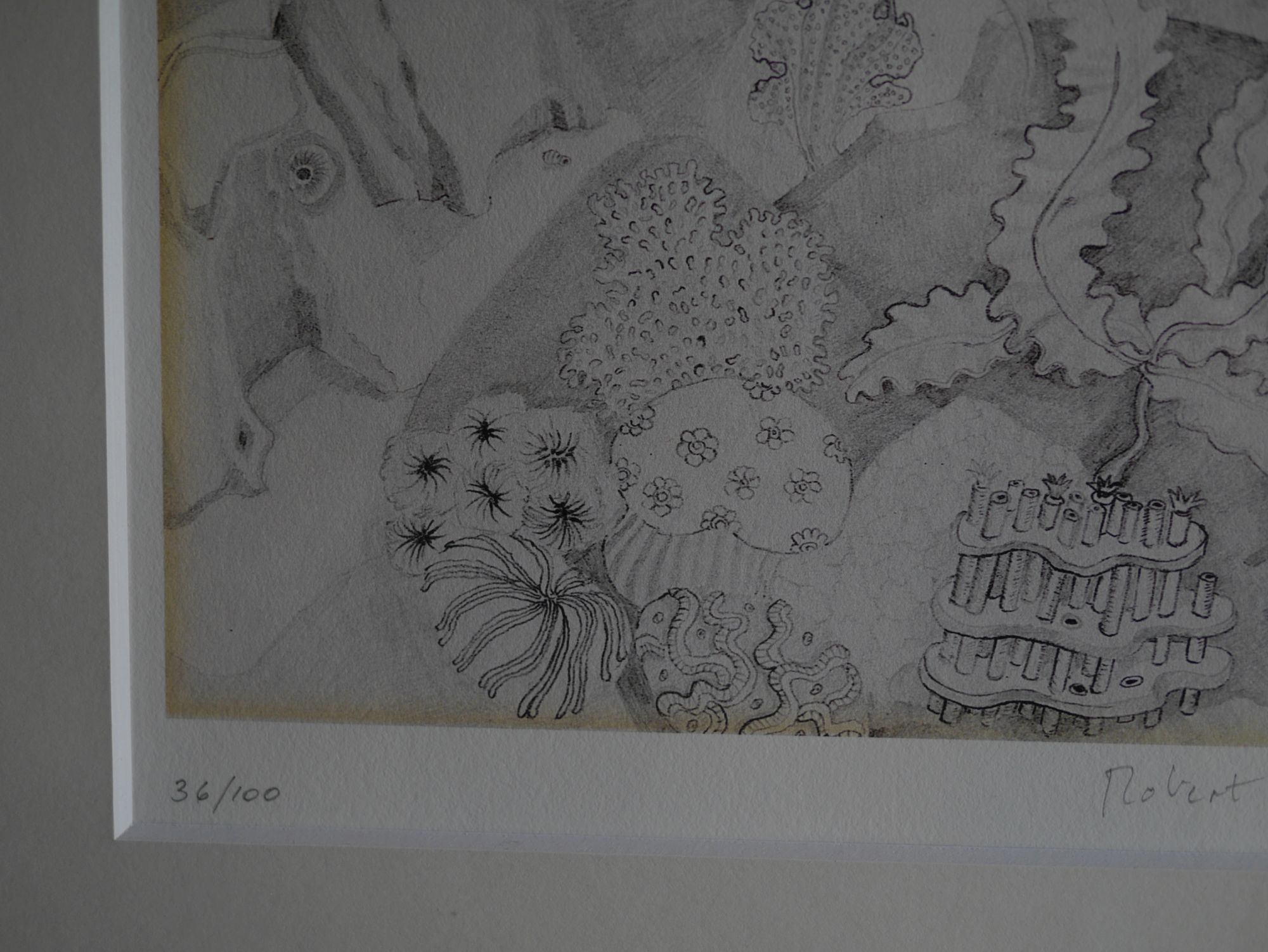

涼しげな絵ということで、ロバート・ワイアット(Robert Wyatt)1974年のアルバム『ロック・ボトム』(Rock Bottom)のアーティスト・プリントを掛けてみました。

鉛筆画を描いたのは、1974年にロバート・ワイアットと結婚したばかりのアルフリーダ・ベンジ(Alfreda Benge)。

このプリントは、ロバート・ワイアットの伝記、Marcus O'Dair『Different Every Time』(2014年、Serpent's Tail)が刊行されたとき、それともなって制作されたものです。

2014年は、ロバート・ワイアットにとって節目の年で、伝記の刊行、伝記と同じタイトルの2枚組ベスト盤のリリース、アルバム・カヴァーの限定版プリントの制作、そして、音楽活動からの引退を発表した年でした。

ナンバリングは36/100

印刷は高精細なインクジェット、Archival Inkjet(Giclée)というやつです 。

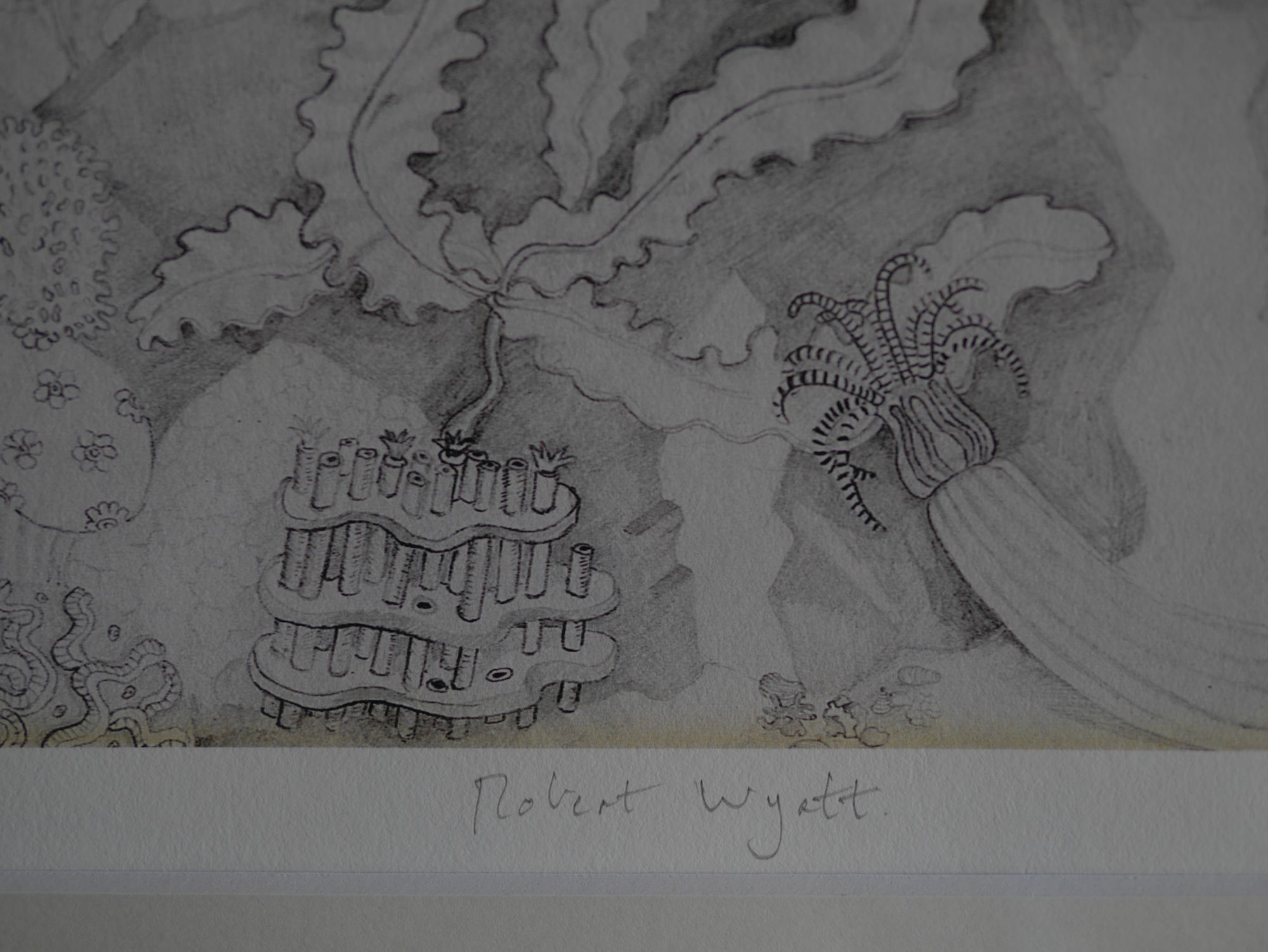

ロバート・ワイアットのサイン。

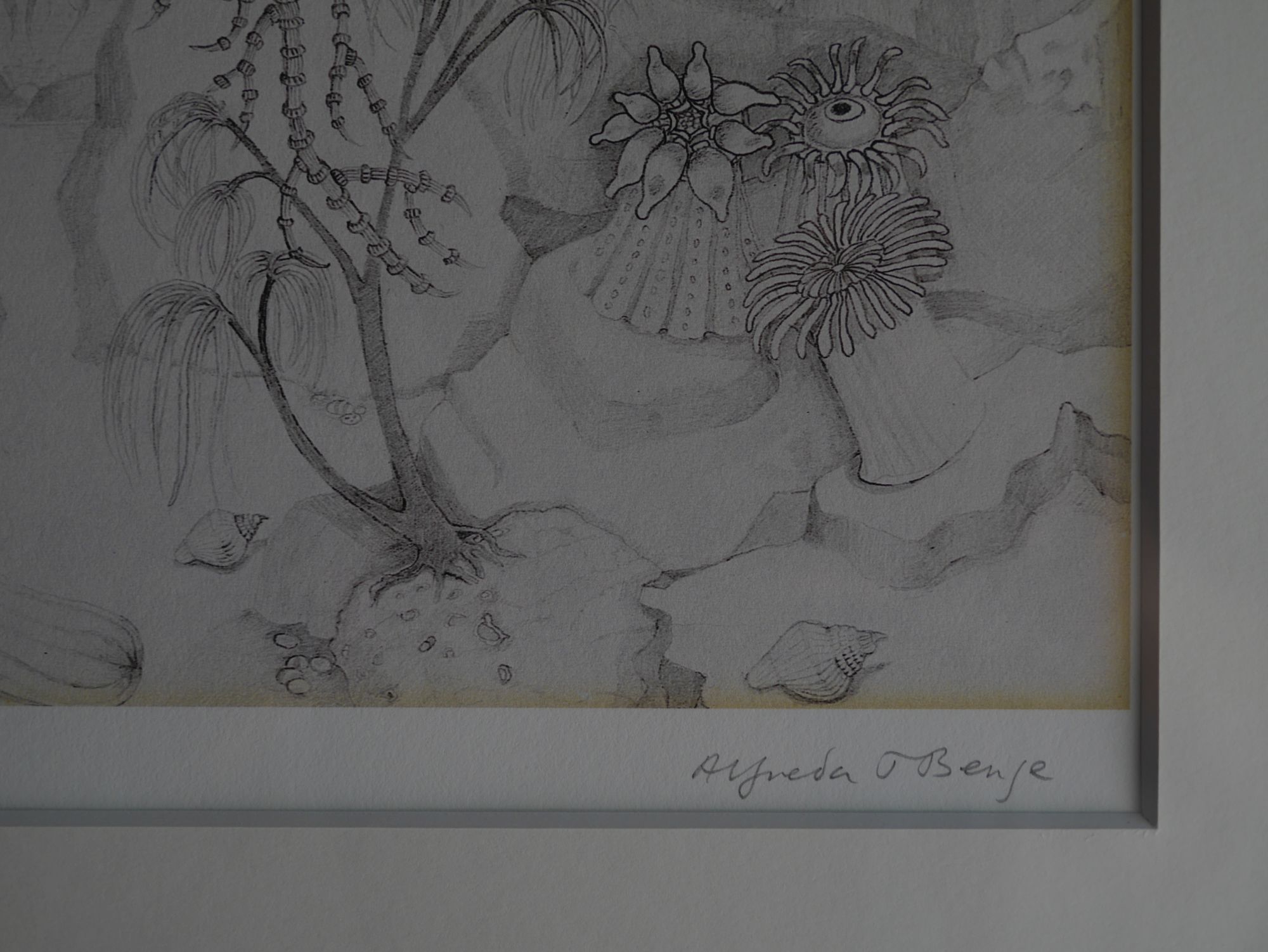

アルフリーダ・ベンジのサイン。

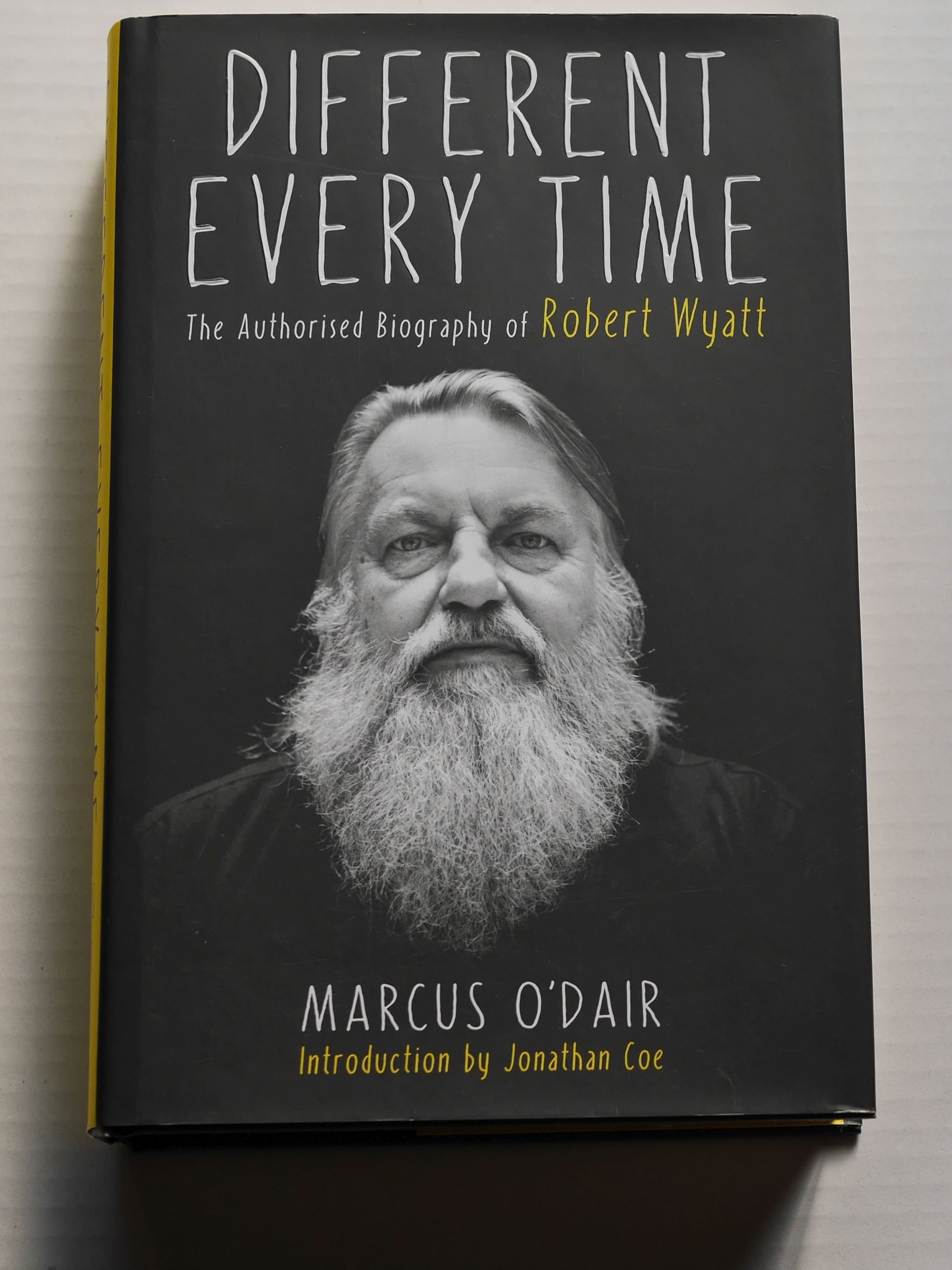

Marcus O'Dair『Different Every Time』(2014年、Serpent's Tail)

同じ年に出た同タイトルの2枚組CD『Different Every Time』(Domino)のジャケットも伝記と同じRenaud Monfournyの写真が使われています。

2枚組×2のアナログ盤も同じ写真ですが、青と黄になっていました。

ジャケット・デザインは、Peter Dyer。

Marcus O'Dair『Different Every Time』巻末に、

To celebrate publication of Different Every Time, Alfreda Benge has made available unique artist print editions of her cover artwork for Rock Bottom, Ruth Is Stranger Than Richard, Shleep and Comicopera. These have been printed on fine art paper and are signed and numbered by Alfie and Robert.

とあって、レコードジャケットの限定版プリントの存在を知りました。

ふだんはこうしたものには手を出さないのですが、ロバート・ワイアットの『Rock Bottom』と『Ruth Is Stranger Than Richard』となると気になって、結局その2枚のプリントを入手しました。

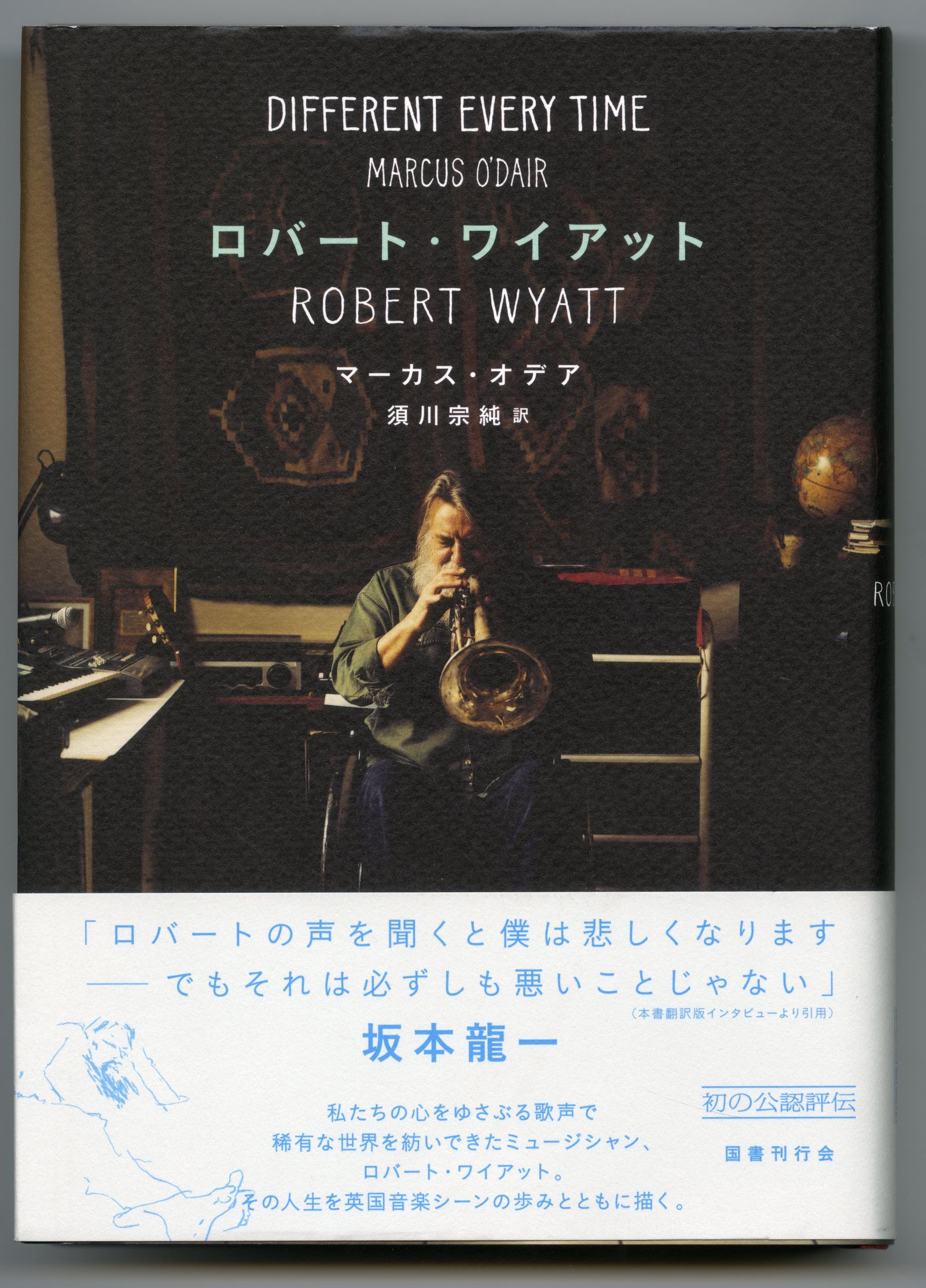

『Different Every Time』の記述では、ほかに、『Shleep』と『Comicopera』のプリントも制作されたことになっていますが、2025年に刊行された『Different Every Time』の邦訳『ロバート・ワイアット』では、アルバム5枚(『ロック・ボトム』『ルース・イズ・ストレンジャー・ザン・リチャード』『ドンデスダン』『シュリープ』『コミックオペラ』)の限定版プリントが作られたことになっています。

実際には、そのほかに、『Old Rottenhat』の黄と青のヴァージョンも制作されています。

気づかなかったのですが、2022年に『Alfie My Larder』のプリントも作られていたようです。

もう「SOLD OUT」ですが、これはほしかったかも。

マーカス・オデア 須川宗純訳『ロバート・ワイアット』(2025年6月30日初版第1刷発行、国書刊行会)

日本版の表紙には、澁谷征司の写真、帯文には坂本龍一のことばが使われています。

装幀は、仁木順平。

2014年の『Different Every Time』の裏表紙には、ブライアン・イーノのことばがあります。

‘English music has produced some fascinating personalities, but few are as unusual as Robert Wyatt. This excellent book captures his gentle, generous and intelligent personality, and is incidentally a very good history of the music scene in England from 1960s onwards’

Brian Eno

【試訳】「イギリスの音楽界は魅力的な人物を数多く輩出してきましたが、ロバート・ワイアットほど特異な人物はそう多くありません。この素晴らしい本は、彼の優しく寛大で知的な人柄をとらえることで、はからずも1960年代以降のイギリスの音楽シーンのよき歴史書になっています。

その言葉どおりの本です。場所への土地勘はないのですが、出てくる音楽をほぼ知っているので、個人的にとても分かりやすい本でした。

1973年の転落事故前後で、SIDE ONEとSIDE TWOに分かれる構成。

ただ章数が多いので、Disk OneとDisk Twoの2枚組という感じです。

公認の評伝ということもあり、「その点についてだけは本当に話したくないな」ということもあって、1973年の転落事故で実際に何があったかには踏み込んでいません。

索引もしっかりあって、労作ということが分かります。

だからこそ、やっぱりもう一回校閲校正して日本語テキストとして地ならししたほうがよかったのではないかと思う部分もでてきます。

そうしたら、もっと高い本になってしまったのでしょうか。

◆

とても気持ちの良い読書体験ができ、翻訳書を刊行してくれたことには感謝しかなく、良い点を書き連ねた方がよいのでしょうが、ここでは、ざっと1回通読してみて、ちょっと引っかかったところをメモしておきます。揚げ足取りのような文章になって、すいません。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p25

ロバートは12歳の若さで学校のジャズクラブのおしゃべりに加わっていた。「監督生はくすくす笑っていたよ」とロバートは笑う。「だって明らかに僕は自分でしゃべってることがわかってなかったからね。そのとき止められなければ、今も止められないよ」

『Different Every Time』(2014年)p23

Even as young as twelve, Robert was delivering talks to the school jazz club. “The prefects were sniggering,” he laughs, “because I obviously didn't know what I was talking about. Didn't stop me then, doesn't stop me now.”

「そのとき止められなければ、今も止められないよ」という訳の意味が伝わりにくい。

昔も今も口八丁なところがある自分への自嘲がにじみ出ているような訳を考えた方がよいと思いました。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p42

「ロバートは周期的に自殺するくなるんだよ、最初に会ったころから」とデヴィッド・アレンはいう。「実際に何度やってみたかはわからないけど、その瀬戸際に立たされたことは何度もあった。そういう傾向があったんだ」

『Different Every Time』(2014年)p40

‘He was suicidal cyclically, ever since that first time,’ says Daevid Allen. ‘I don’t know how many times he actually physically tried, but he was threatening on numerous occasions. He had that tendency.’

「自殺するく」みたいな誤記が残ってしまったのは残念。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p82

運よくルベルはサン=トロペ近くのサーカステントでパブロ・ピカソのシュルリアリスティックな戯曲『しっぽをつかまれた欲望』を演出したことがあった。

『Different Every Time』(2014年)p77

As luck would have it, Lebel was staging Pablo Picasso’s surreal play Le Désir Attrapé par la Queue (Desire Caught by the Tail) in a circus tent near Saint-Tropez.

「As luck would have it」=「運よく」なのだろうけど、もう少し工夫した表現にしたい。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p161

ロバートはソフト・マシーンから放り出されることは2年後に背骨を折ることよりもトラウマになっているという――脚ではなくバンドの方が長く続く幻肢痛を引きおこしているのだ。

『Different Every Time』(2014年)p151

Robert insists that being thrown out of Soft Machine was more traumatic than breaking his back two years later ― and it is the band, rather than his legs, that caused the lingering phantom pains.

助詞「は」の重なりは避け、「Robert insists」も訳に反映させたい。

■人名や固有名詞の表記が、一般に使われているものでもよかったのではないか。

『ロバート・ワイアット』(2025年)p165 テリエ・リプダル ー テリエ・リピタル(Terje Rypdal)

『ロバート・ワイアット』(2025年)p316 ニューズ・フロム・ベイブル ー ニューズ・フロム・バベル(News from Babel)

『ロバート・ワイアット』(2025年)p347 p420 フィリップ・カトリーヌ ー フィリップ・カテリーン(Philip Catherine)

『ロバート・ワイアット』(2025年)P374 ディディエ・マレルブ ー ディディエ・マレエブ(Didier Malherbe)

『ロバート・ワイアット』(2025年)p493 ソフィア・ドマンシシュ ー ソフィア・ドマンシッチ(Sophia Domancich)

『ロバート・ワイアット』(2025年)p499 アラン・バウン ー アラン・ボウン(Alan Bown)

『ロバート・ワイアット』(2025年)p500 オーグン・レコーズ ー オガン・レコーズ(Ogun Records)

『ロバート・ワイアット』(2025年)p501 アラン・ガウエン ー アラン・ゴーウェン(Alan Gowen)

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p275

この歌はまさにタンキーにはありそうもないいたずらなユーモアのセンスを示している上に、クリナメンという概念をパタフィジカルに表現したものであった。つまり、わずかな方向のずれがまったく新しい意味を生み出すのだ。

『Different Every Time』(2014年)p256

Demonstrating precisely the mischievous sense of humour that Tankies were supposed to lack, this was the epitome of the Pataphysical concept of clinamen: the slight swerve that creates an entirely new meaning.

「タンキー」と「クリナメン」という聞き慣れない言葉を説明的に訳すのもありか。

自分で調べるのも楽しいですが。

『ロバート・ワイアット』(2025年)p334にも、「タンキー」〔第14章参照〕とあり、訳注の入れどころ。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p286

ラフ・トレードの雰囲気は非常にうちとけたもので、もともと共同作業に向いていた。「玄米のことはわからないけど」とラフ・トレードのふさわしいイメージのスクリッティ・ポリッティのグリーン・ガートサイドはいう。「レッド・ストライプ〔ジャマイカのビール〕はいっぱい置いてあったね」。

『Different Every Time』(2014年)p266

The Rough Trade set-up was highly sociable and inherently collaborative: ‘I don’t know about brown rice,’ says Scritti Politti’s Green Gartside, of the label’s worthy image, ‘but there was lots of Red Stripe.’

玄米のことがわかりません。要・訳注。

レッド・ストライプ(Red Stripe)には、米の病気の原因になるRice stripe virusの意味もあるから、それもかけているのかと思ったり。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p295

サム・エリッジは10代後半のころ、パブで知り合いになった連中に、父がロバート・ワイアットというミュージシャンだといったときのことを覚えているという。「するとこうさ、「冗談だろ! そんなわけないよ、ウチらそんなに立派じゃないって!」。僕の方は「なんでこいつら父のことを知ってるんだろう?」と思っていたよ。だって、それまではたいてい「誰それ?」としかいわれなかったからね」

『Different Every Time』(2014年)p274

Sam Ellidge remembers a moment, in his late teens, when he was sitting in a pub with some new friends and mentioned his dad was musician called Robert Wyatt. ‘And they went: “You are joking! We are not worthy, we are not worthy!” And I was thinking. “How on earth have they even heard of him?” Because I was used to most people going, “Who?”’

これはロバート・ワイアットがシングル曲「シップビルディング」でちょっと有名になったころのこと。

ここでの「We are not worthy, we are not worthy!」は、『ウェインズ・ワールド』(1992年、Wayne's World)のアリス・クーパーと出会う場面で使われた、礼拝しながら言う「We are not worthy!」(私たちにはあなたさまと話す価値すらありません。お目にかかれて身に余る光栄であります)をイメージすると分かりやすいと思います。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p301

ロバートが音楽生活最初の10年をドラマーとして過ごし、提供していたのもオリジナルのメロディではなく歌詞やアレンジのことは気にとめておいてよいだろう。

『Different Every Time』(2014年)p279

It is worth remembering that Robert had spent his first decade in music as a drummer, usually contributing lyrics and arrangements rather than original melodies.

文章として成立していないので「歌詞やアレンジのことは」でなく「歌詞やアレンジだったことは」などとしておきたい。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p343

彼女はニカラグア(ジュリー・クリスティやデヴィッド・ヘアも含む文化代表団の一員として)やチュニジアへのひとり旅の手配も行った。チュニジアでは彼女の母のアイリーナがロバートの相手になってくれた。

『Different Every Time』(2014年)p317

She did manage solo trips to Nicaragua (part of a cultural delegation that included Julie Christie and David Hare) and Tunisia, during which her mum Irena would pop round to keep Robert company.

「チュニジアでは彼女の母のアイリーナがロバートの相手になってくれた。」だとロバート・ワイアットがチュニジアに行ったように読めるので、「彼女の留守中、彼女の母のアイリーナがロバートの相手になってくれた。」などに変更したい。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p343

彼女がいくら平静を努めても、ただただ悩みを聞いてくれる人になっていくばかりだったのだ。

『Different Every Time』(2014年)p317

However stoic, she could only be a shoulder to cry on for so long.

決めぜりふのような、もっといい日本語訳にしたい個所です。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p378

ディオンヌ・ウォーウィックのようにより民衆的なアーティストとして、ワイアットはブリテンのパートナー、ピーター・ピアーズを挙げる。ピアーズは高音で、すぐにイギリス人のものとわかる声で知られており、ワイアット自身の歌い方にも影響を与えている。

『Different Every Time』(2014年)p348

Alongside more demotic artists such as Dionne Warwick, Wyatt sites Britten’s partner Peter Pears, known for his high-pitched and decidedly English voice, as an influence on his own singing.

ディオンヌ・ウォーウィックのようにより民衆的なアーティストと並んで、ワイアットは、ブリテンのパートナーであり、高音で、すぐにイギリス人のものとわかる声で知られるピーター・ピアーズを、ワイアット自身の歌い方に影響を与えた人物として挙げている。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p379

もとはバディ・ホリーがリリースしていた「レイニング・イン・マイ・ハート」は、エヴァリー・ブラザーズに曲を提供していたことで有名な夫婦チーム、フェリス・ブライアントとブードローが作曲した作品だ。

『Different Every Time』(2014年)p350

Originally released by Buddy Holly, Raining in My Heart had been composed by Felice and Boudleaux Bryant, a husband-and-wife team best known for writing for the Everly Borthers.

フェリスとブードローのブライアント夫妻

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p417

これは特例で、それ以外はジャズやタンゴ、中東の民俗音楽を集めたもの悲しいアルバムなのだが、ワイアットがカーナビに頼ろうとしないのにも心強いものがある。

『Different Every Time』(2014年)p384

Although anomalous on an otherwise wistful album of jazz, tango and Middle Eastern folk, there was also something heartening about Wyatt’s refusal to resort to sat-nav.

カーナビに頼るとはどういうことなのか、意味が読み取れません。

■『ロバート・ワイアット』(2025年)p477

もともとイタリアで刊行されたワイアットの歌詞を集めた限定版の本

イタリアでなくフランスで刊行。

◆

このサイトでも、ロバート・ワイアット関連のことを少し書いています。

第20回 1982年のロバート・ワイアット『シップビルディング』(2012年10月30日)

第28回 1984年のカトラー文・ベンジ絵『ニワトリになったハーバートくん』(2012年12月31日)

第109回 1975年のハットフィールド・アンド・ザ・ノース『ザ・ロッターズ・クラブ』(2013年6月4日)

第140回 1974年のロバート・ワイアット『ロック・ボトム』(2014年7月26日)

第154回 2000年のクリンペライ『不思議の国のアリス』ジャケット(2015年4月25日)

第213回 1981年のScritti Politti「The "Sweetest Girl"」(2017年11月6日)

第306回 1973年の「カンタベリー・ファミリー・ツリー」(2020年4月22日)

第323回 1987年の『ROBERT WYATT』(2020年11月2日)

第324回 2009年の『Robert Wyatt Anthologie du projet MW』(2020年11月2日)

第325回 2020年のRobert Wyatt & Alfie Benge『Side by Side』(2020年11月3日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

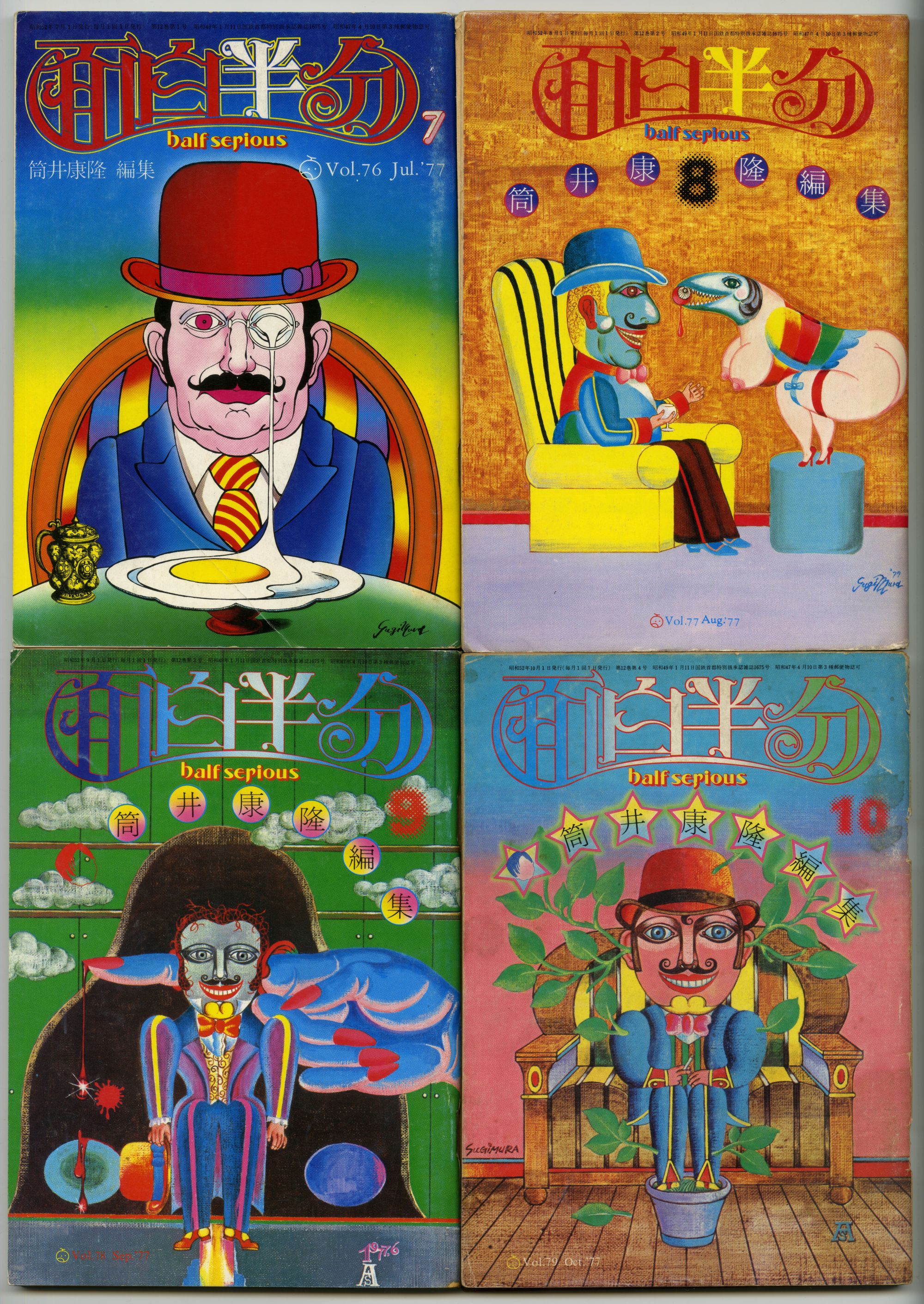

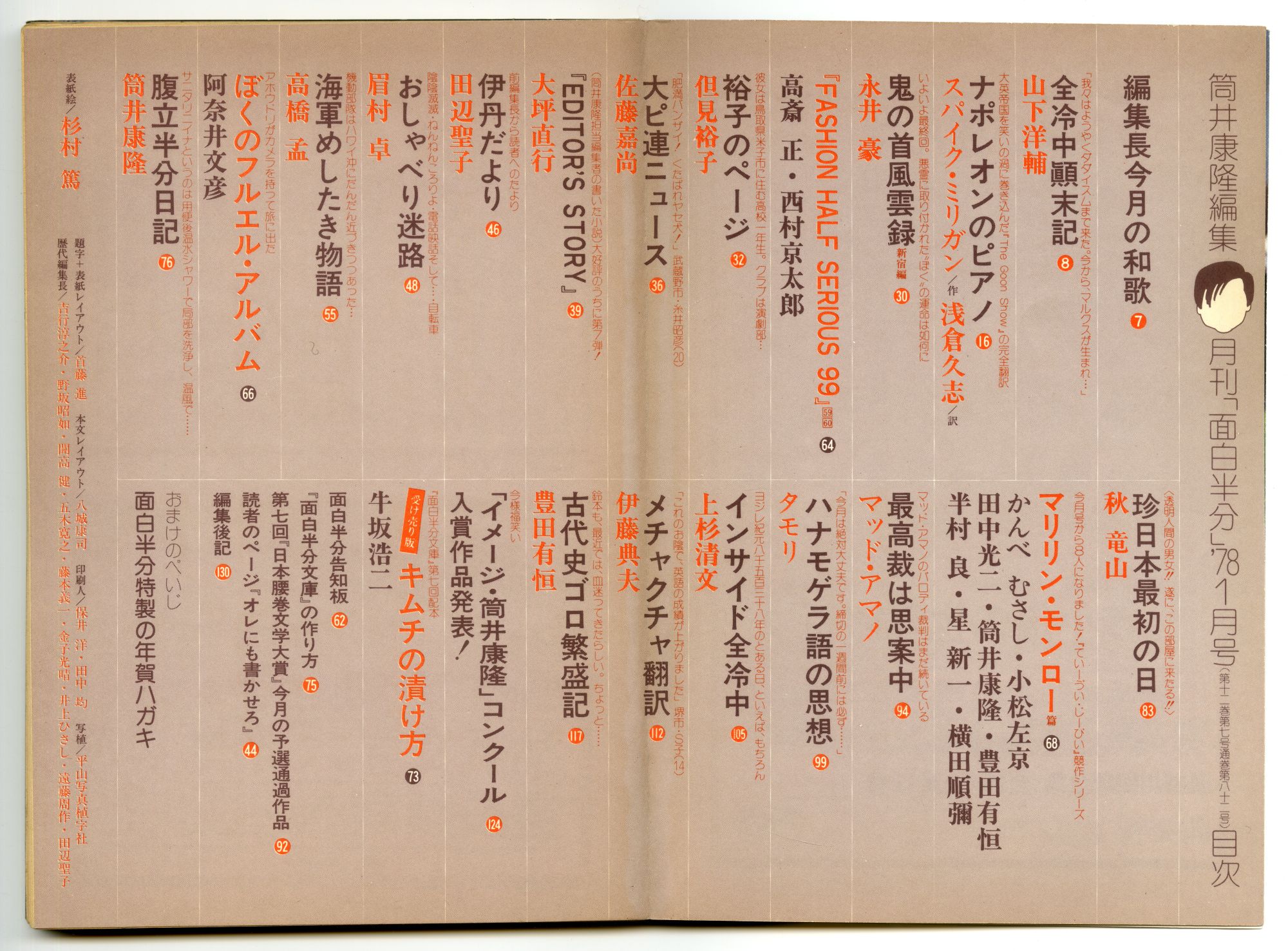

441. 1977年~1978年の筒井康隆編集『面白半分』(2025年6月22日)

1980年ごろ、古本屋さんで買った、50円や100円のシールが貼ってある不揃いの筒井康隆編集『面白半分』(発行所は、株式会社面白半分)が押し入れの奥から出てきて、拾い読みしていると楽しくなって、結局、筒井康隆編集の12冊そろえてしまいました。

その12冊すべての表紙絵を描いていた杉村篤が、2025年5月4日に亡くなられたそうです。

井上洋介、佐伯俊男、宇野亜喜良らとならんで、1960年代から、ポップなイメージ世界に欠かせない描き手でした。

東京スカパラダイスオーケストラのメンバーで、早世したクリーンヘッド・ギムラ(杉村英詩)のお父さん。

『面白半分』8月号には、「編集長御親族のページ」というのがあって、筒井康隆のひとり息子、筒井伸輔(当時。小学校3年生)の漫画が掲載されていました。

その筒井伸輔は画家として活動していましたが、2020年に亡くなったそうです。

2022年に、筒井康隆 蓮實重彦『笑犬楼 vs. 偽伯爵』(新潮社)という本が出ていましたが、 あれは、息子を先に亡くした親の本でもあったかと思いました。

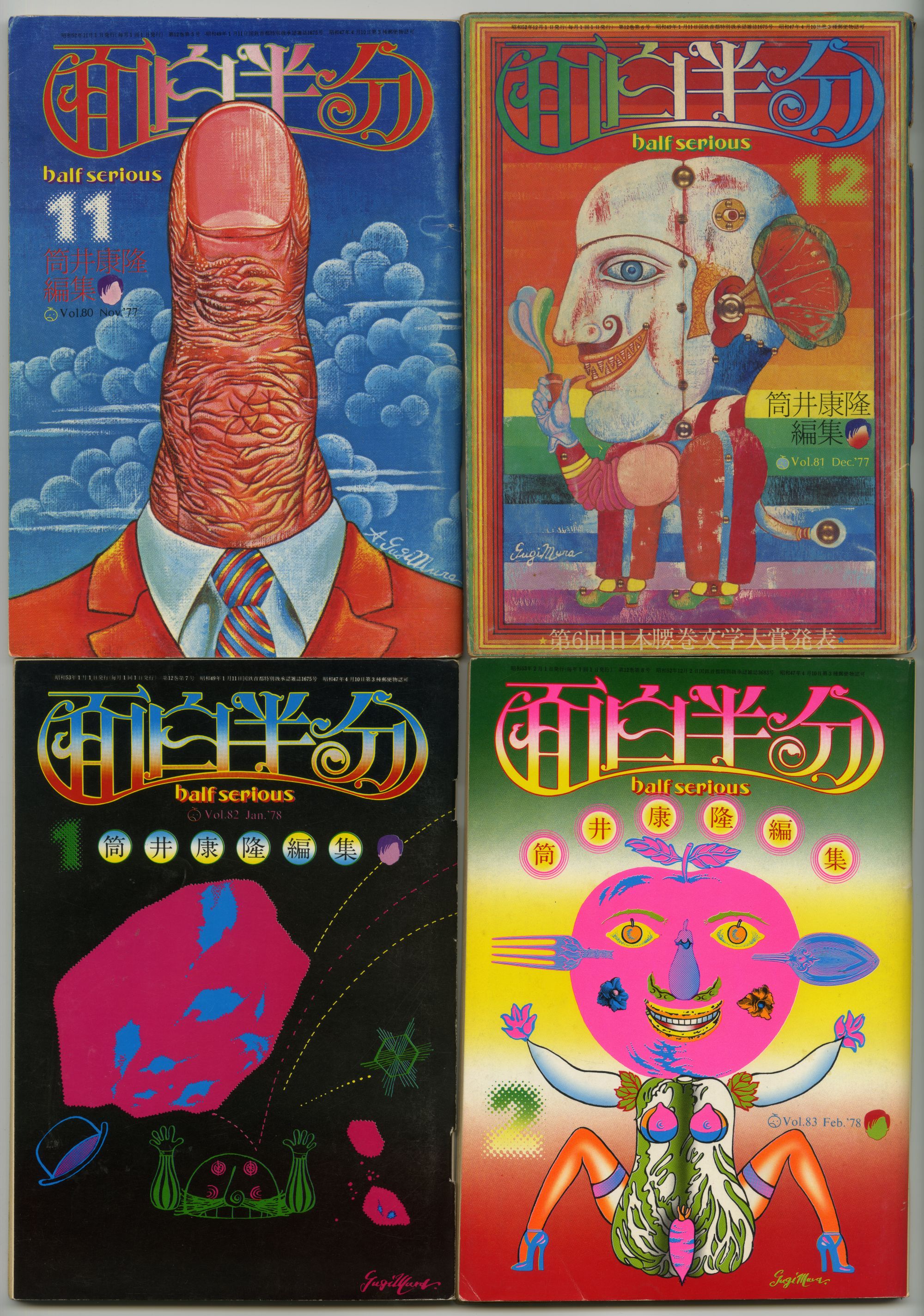

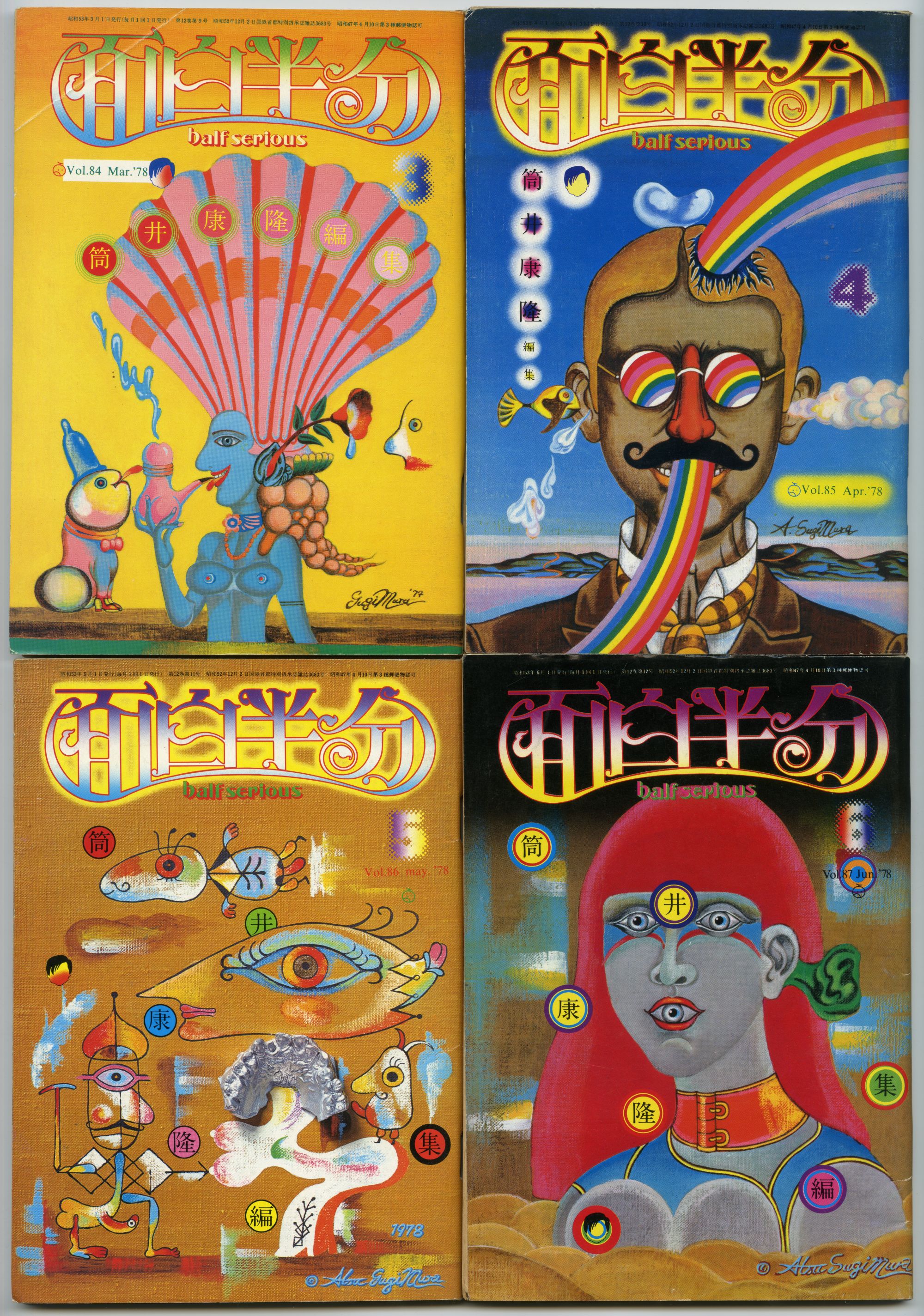

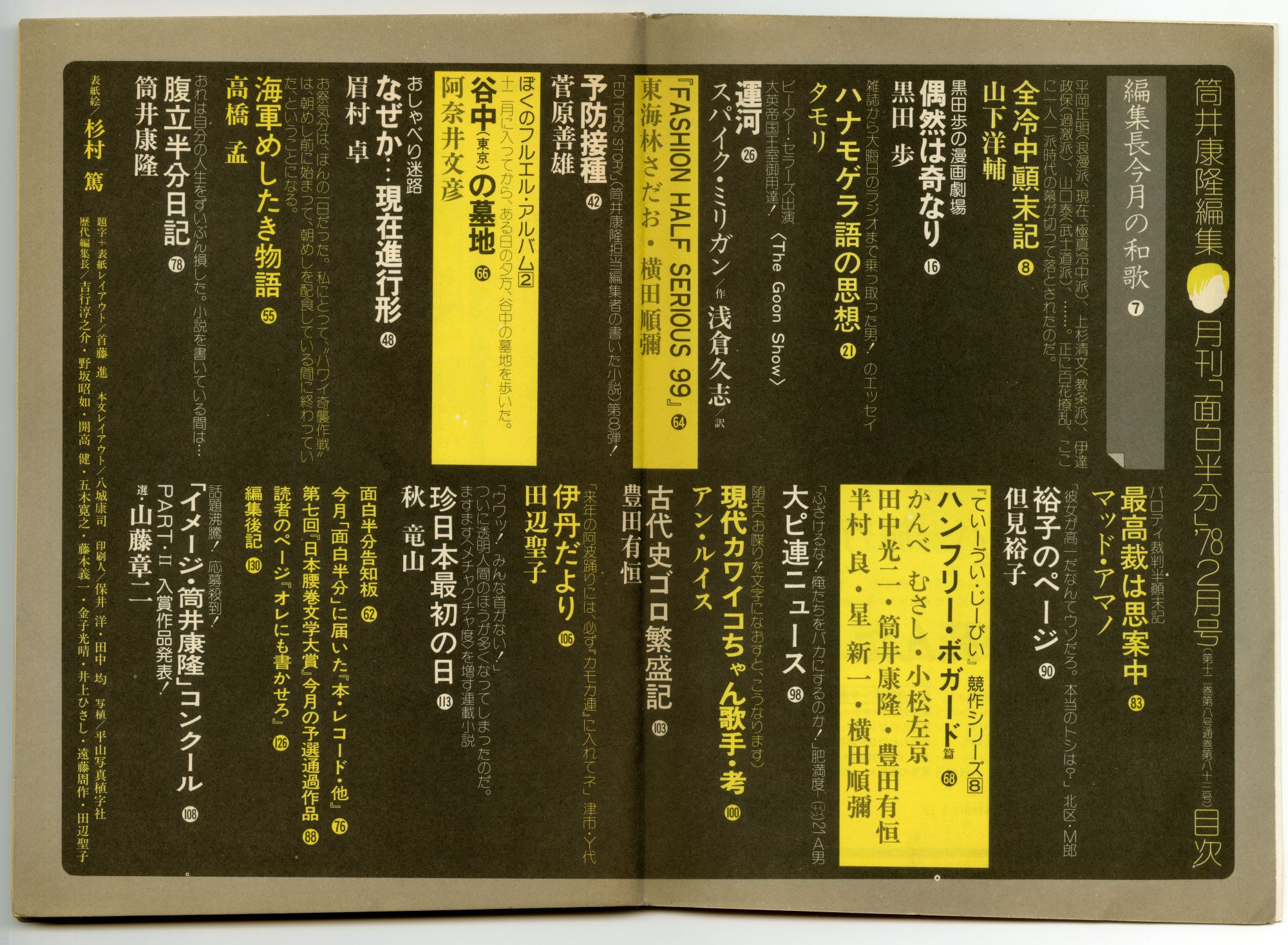

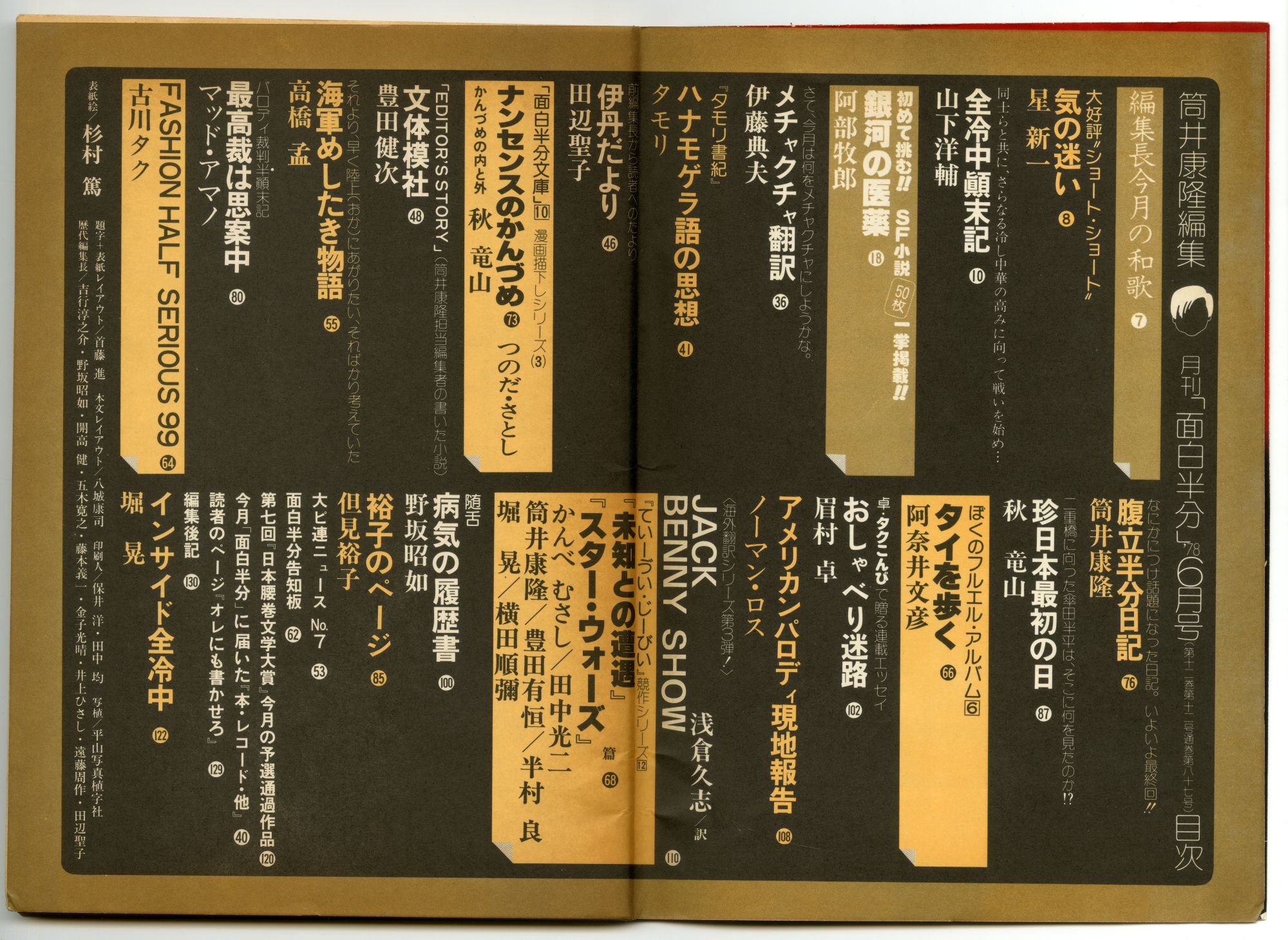

筒井康隆編集『面白半分』1977年11月号(Vol.80)~1978年2月号(Vol.83)の表紙

奥付では、編集人は土屋健、発行人は佐藤嘉尚。

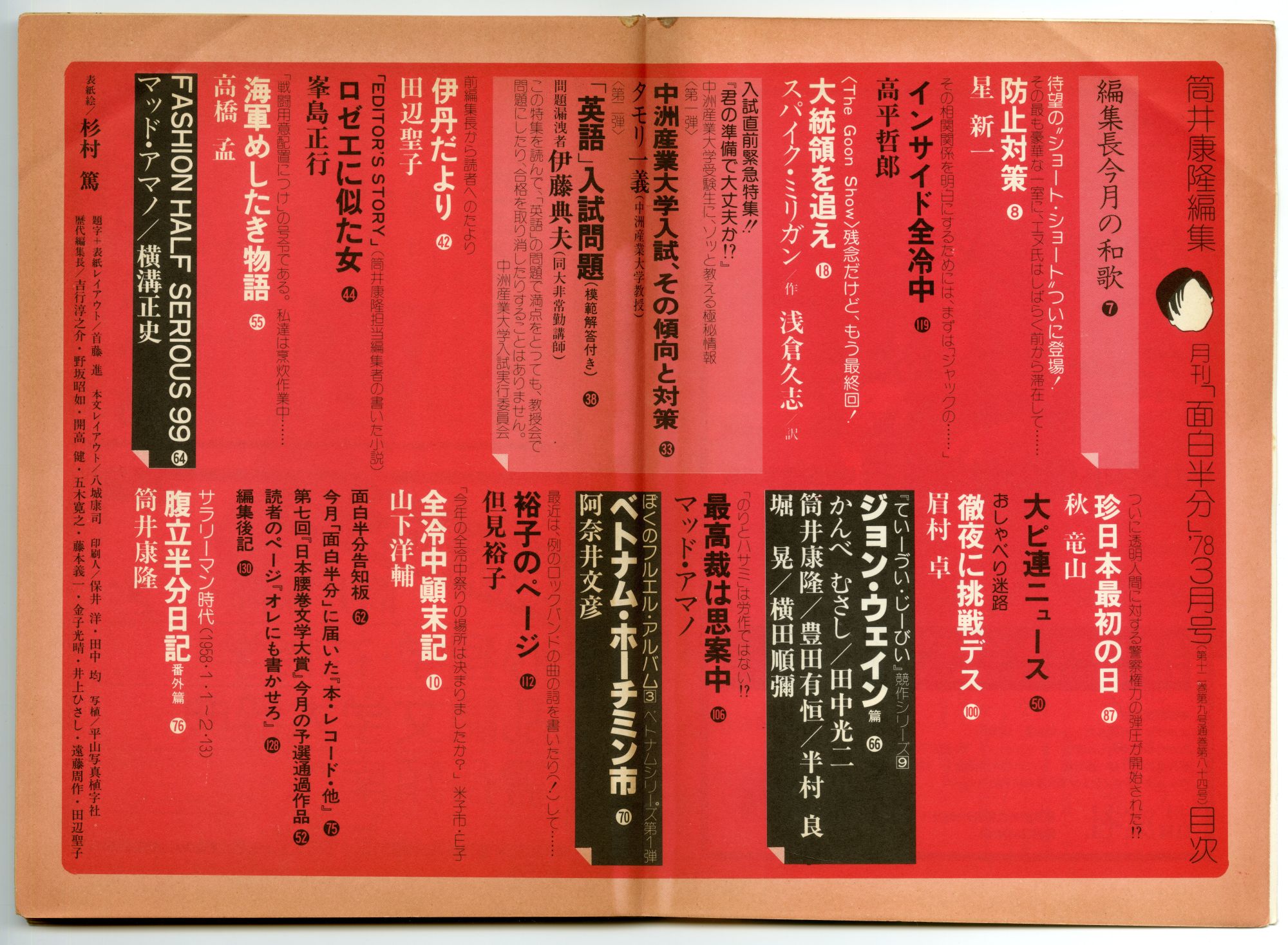

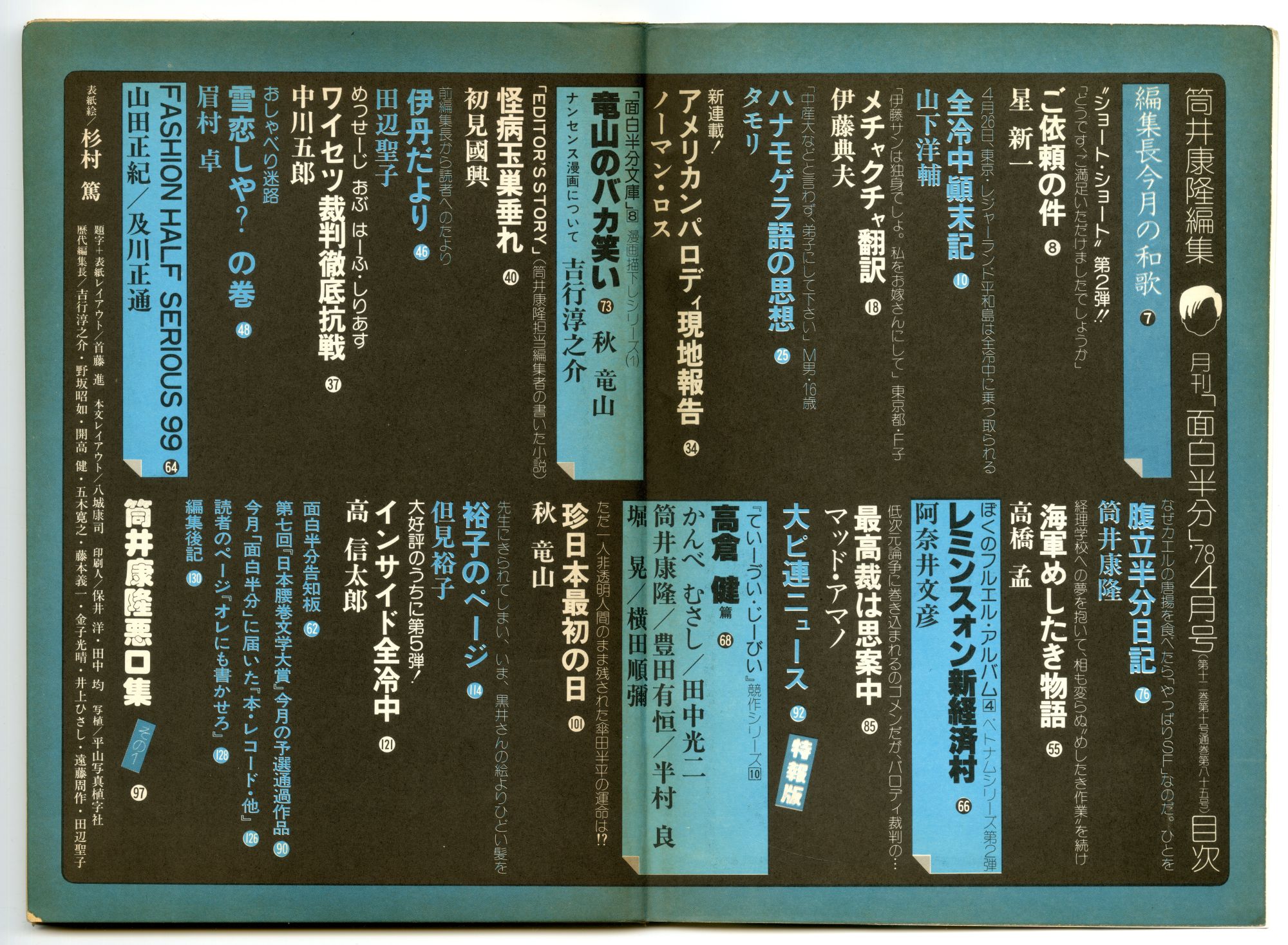

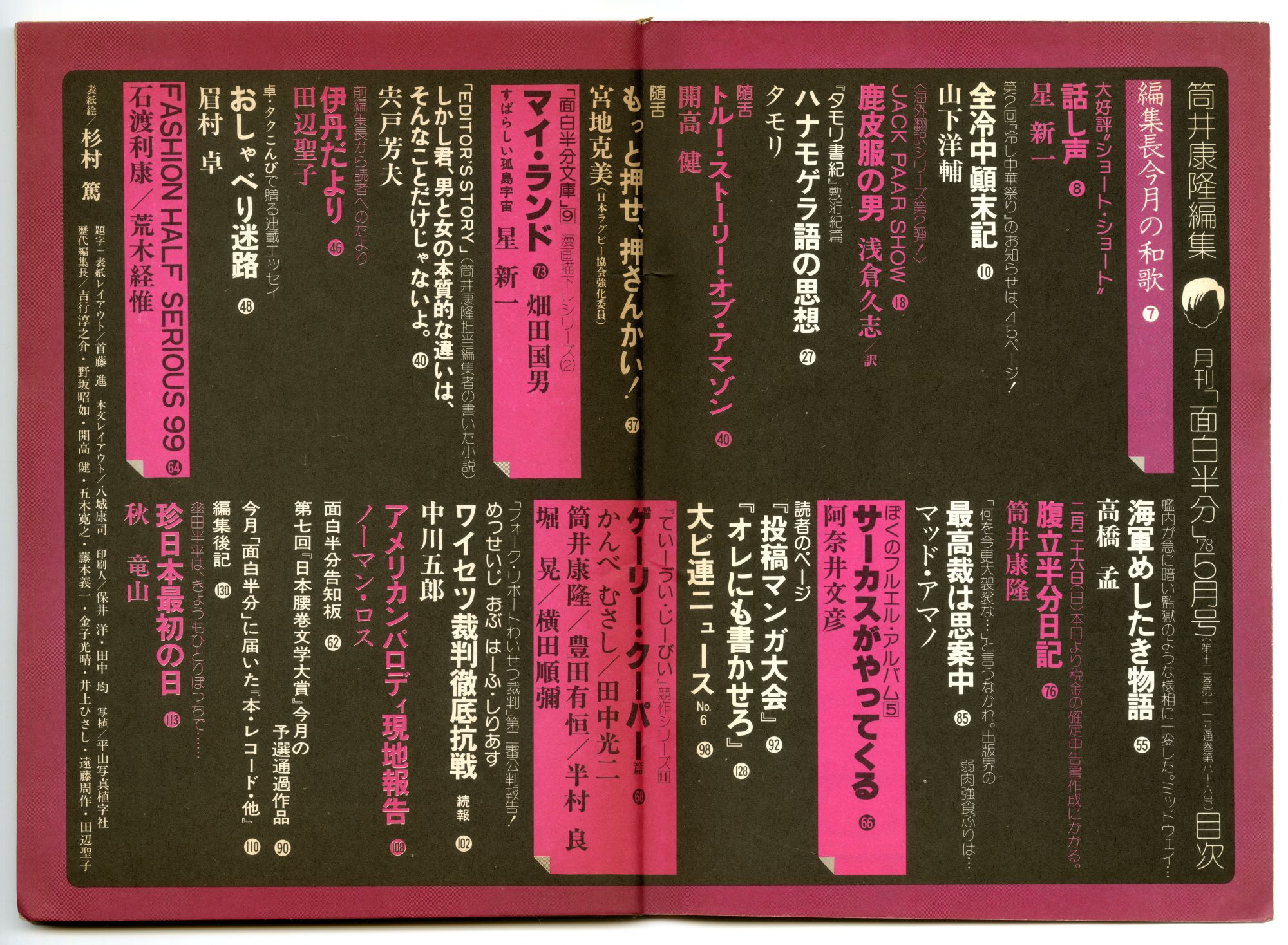

筒井康隆編集『面白半分』1978年3月号(Vol.84)~1978年6月号(Vol.87)

この種の、A5判ステープル綴じの雑誌は少なくなりました。

最後の花火は扶桑社の『en-taxi』あたりでしょうか。

新潮社の『波』などが思い浮かびますが、鹿児島の本屋さんで『波』を見かけなくなりました。

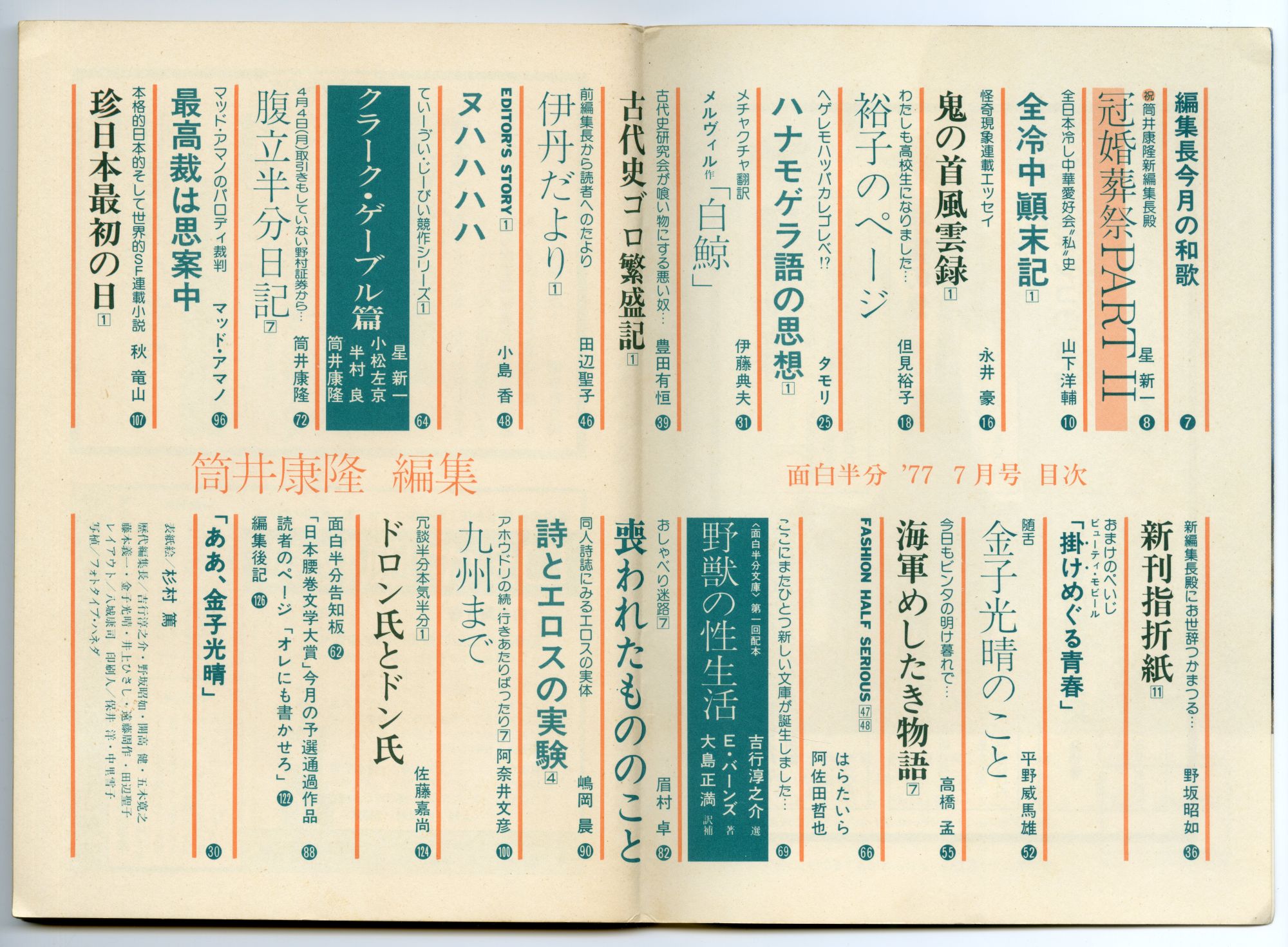

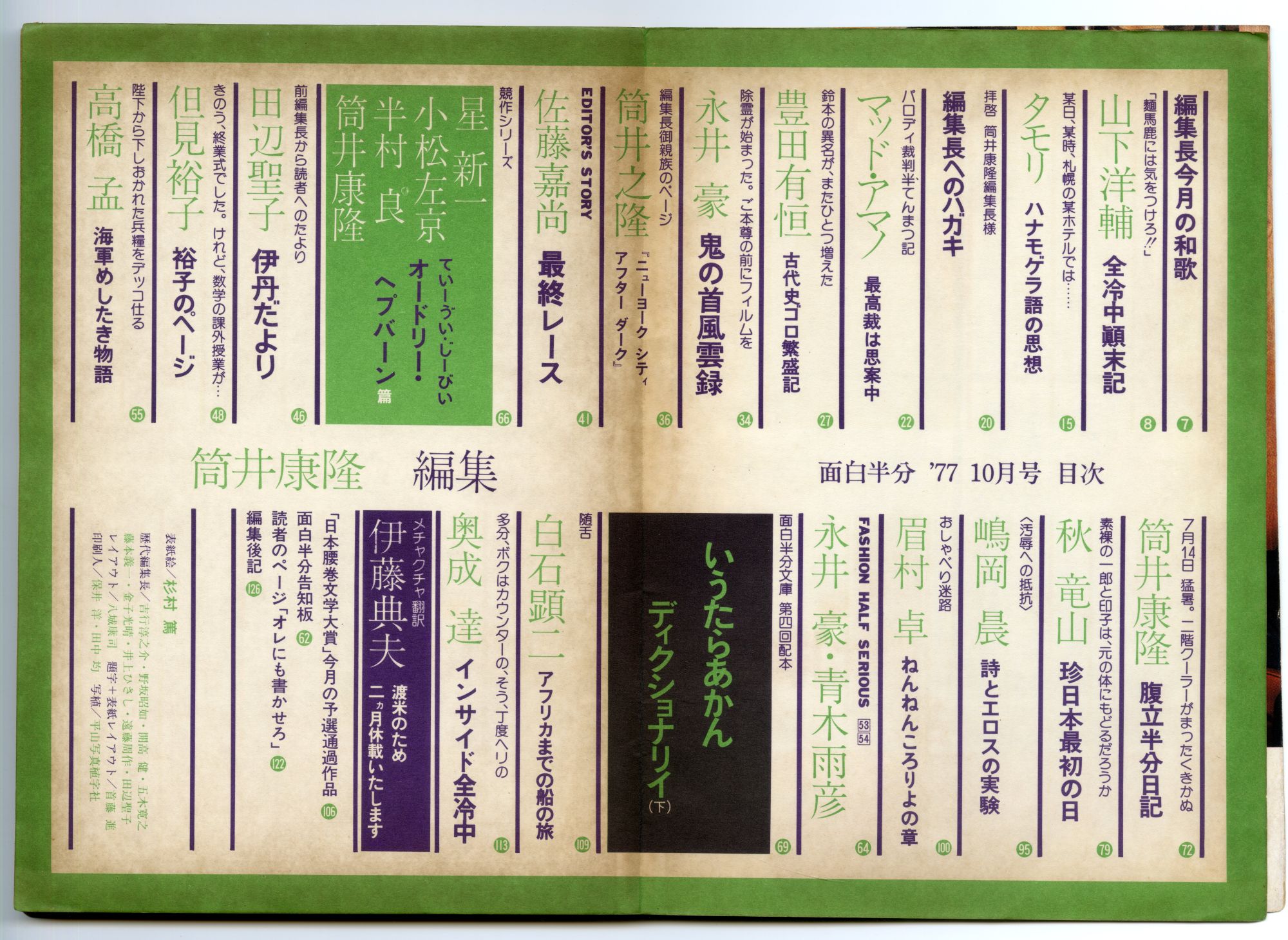

筒井康隆編集『面白半分』1977年7月号(Vol.76)目次

筒井康隆編集『面白半分』の新連載は次の通り。

山下洋輔「全冷中顚末記」

永井豪「鬼の首風雲録」

タモリ「ハナモゲラ語の思想」

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」1.メルヴィル作「白鯨」 - ヘルマン・メルヴィルレ「映画刑事 または、例の白い大きいやつ」

豊田有恒「古代史ゴロ繁盛記」

田辺聖子「伊丹だより」

「EDITOR'S STORY」各社の筒井康隆担当編集社の小説作品

星新一 小松左京 半村良 筒井康隆「ていーう゛い・じーびい競作シリーズ」

秋竜山「珍日本最初の日」

〈面白半分文庫〉

佐藤嘉尚「冗談半分本気半分」

田辺聖子編集期から引き続き連載された、高橋孟「海軍めしたき物語」は、軍艦の飯炊き兵の回想録として出色のものでした。

目次の前のページが晶文社の広告ページの定位置になっています。

植草甚一スクラップ・ブック、つげ義春とぼく、円の冒険、チェーザレ・パヴェーゼ全集、長谷川四郎全集、定本日本の喜劇人、言葉殺人事件、・・・なつかしいです。

山下洋輔の新連載「全冷中顚末記」は、『ピアノ弾き翔んだ』(1978年9月10日第1刷・徳間書店/1981年6月15日初刷・徳間文庫) に収録されています。

新連載の伊藤典夫の労作「世界名作文学メチャクチャ翻訳」は、単行本化されないのかと、ながらく思っていましたが、ついに刊行された『伊藤典夫評論集成』(国書刊行会)に附録として収録されているようです。

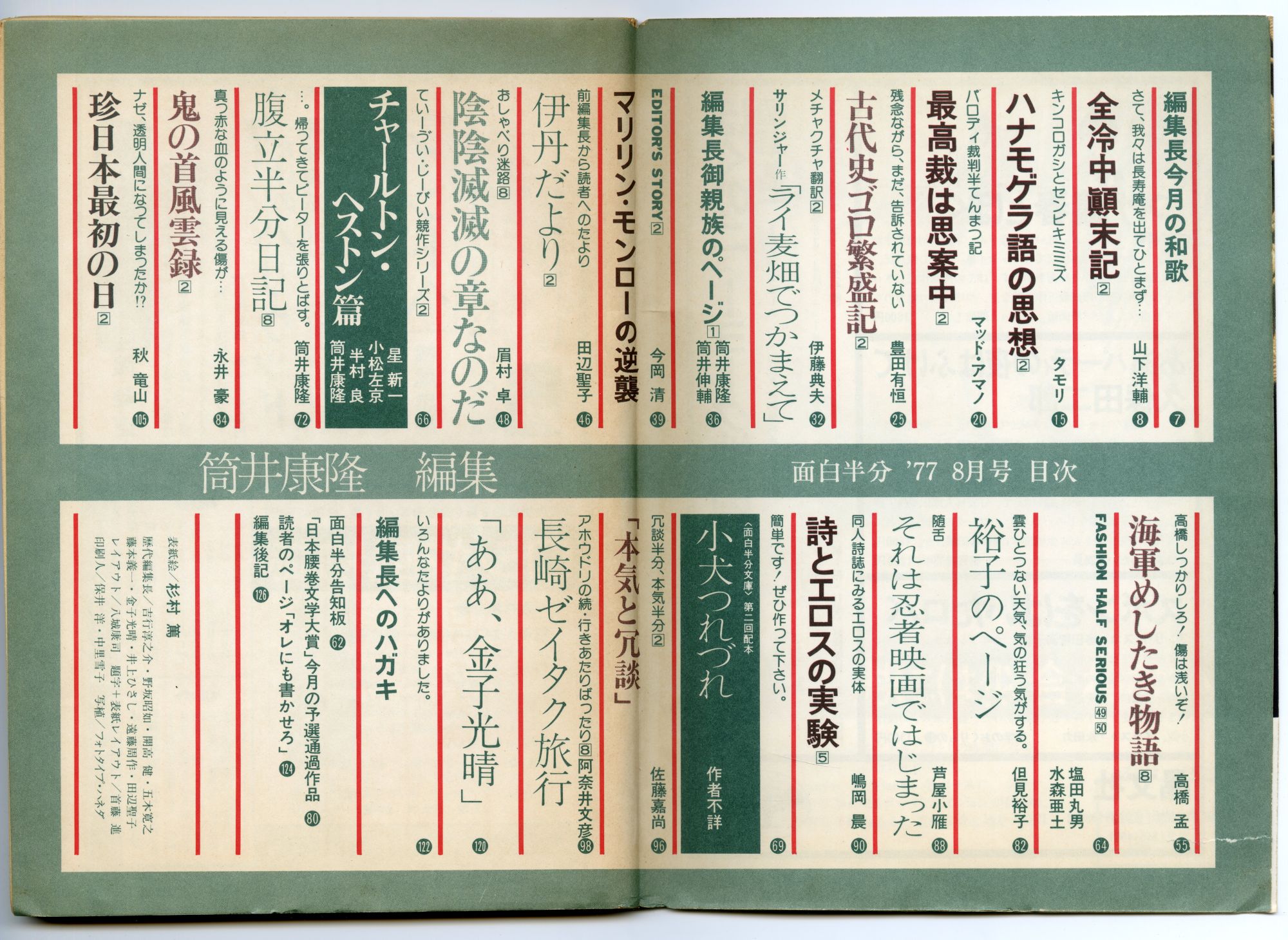

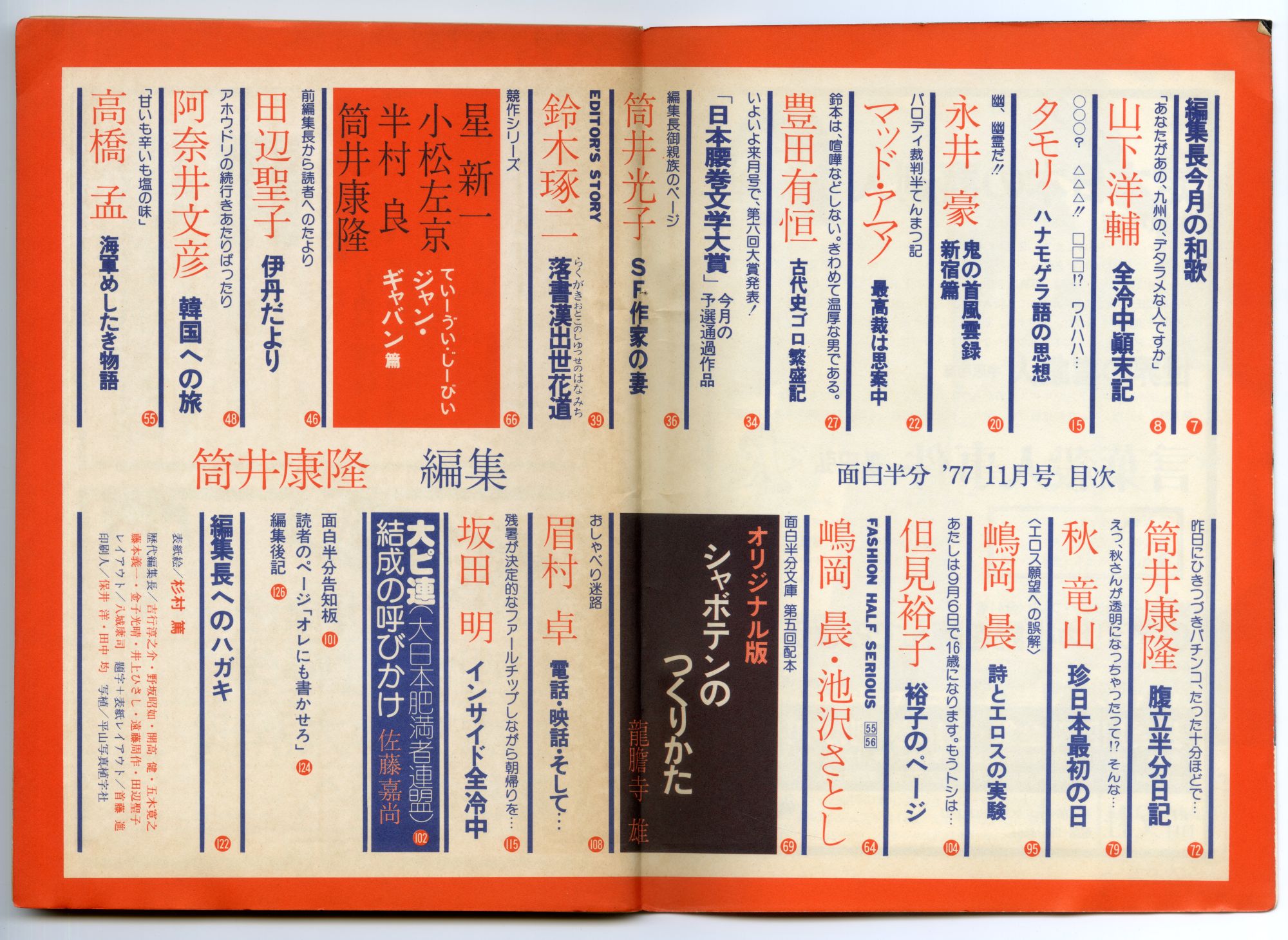

筒井康隆編集『面白半分』1977年8月号(Vol.77)目次

タモリの連載『ハナモゲラ語の思想』の原稿が遅れたため、4ページ分を白紙のまま、刊行。

「編集長御親族のページ」がはじまり、第1回は、当時小学校3年生の筒井伸輔の漫画。

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」2.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」 - 怪奇SF恐怖小説 J・D・サリンガー作「大宇宙 ライ病棟の感染者」

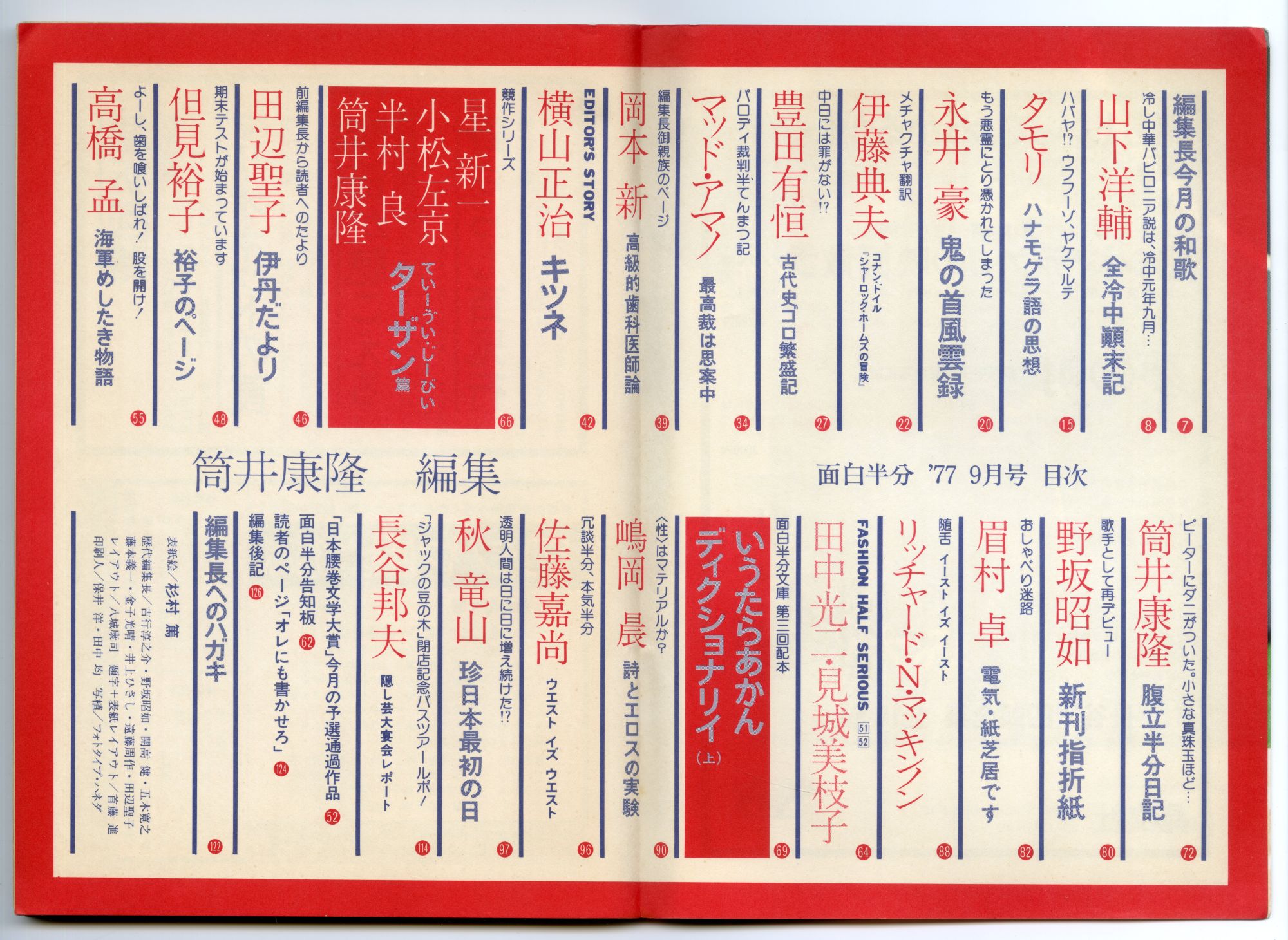

筒井康隆編集『面白半分』1977年9月号(Vol.78)目次

「編集長へのハガキ/読者のページ」に、小林信彦から、

「筒井さんの編集するぶんは、十二冊、保存することに決めました。編集長の和歌と日記を別格にすれば、山下洋輔氏とか伊藤典夫氏が抜群。そこでマジメに一首。

つついづつ いづつにかけし 編集の ルーツたどれば 久しかりNULL」

という便りがあり、編集長が「オヨヨ大統領万才。小林信彦氏は小生の発掘者のひとりなのである。」と返しています。

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」3.コナン・ドイル「シャーロック・ホームズの冒険」 - コナン・ドイル「正調・赤毛組合 連載第一回(ウソ、ウソッ!)」

筒井康隆編集『面白半分』1977年10月号(Vol.79)目次

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」渡米のため二ヵ月休載いたします

「インサイド全冷中」という連載が始まります。筆者は毎号かわって、奥成達、坂田明、上杉清文、高平哲郎、高信太郎、堀晃。

筒井康隆編集『面白半分』1977年11月号(Vol.80)目次

「編集長へのハガキ/読者のページ」に河野典生から

《カンヅメ中で「まり花」へも行けない。そこで大編集長に一筆。豊田有恒が原稿料もらわないことにするって書いてたけど、あれは「面白半分」社に寄附したってことだろ? あのページもふくめ、読者は商品として金を払っているわけだが、編集、校正、印刷、配本等にも金はかかっている。しかし稿料分は浮いてる計算だよな。そいつを但見裕子ってひとの稿料アップに使えないかな。どうせ、あまり払ってないんだろう。タモリの穴あき分もまわせばいい。稀代の天才、山下洋輔に、まさるとも劣らないエッセイストだよ。いつも大いに楽しんでいるんだ。》

という便りがあり、編集長が《典生が但見裕子を褒めるってのは、非常によくわかるなあ。ところが読者の、特に女性からは、「但見裕子などに書かせるな」という便りが多い。「かわりに自分のを載せろ」といって何か書いてくるのだが、これがすべてまことにひどい代物。いつもそのたびに裕子ちゃんを再認識しているんだ。》と返信。

筒井康隆編集時代の『面白半分』の女性の書き手は、前編集長の田辺聖子と、当時高校1年生の但見裕子の二人だけでした。

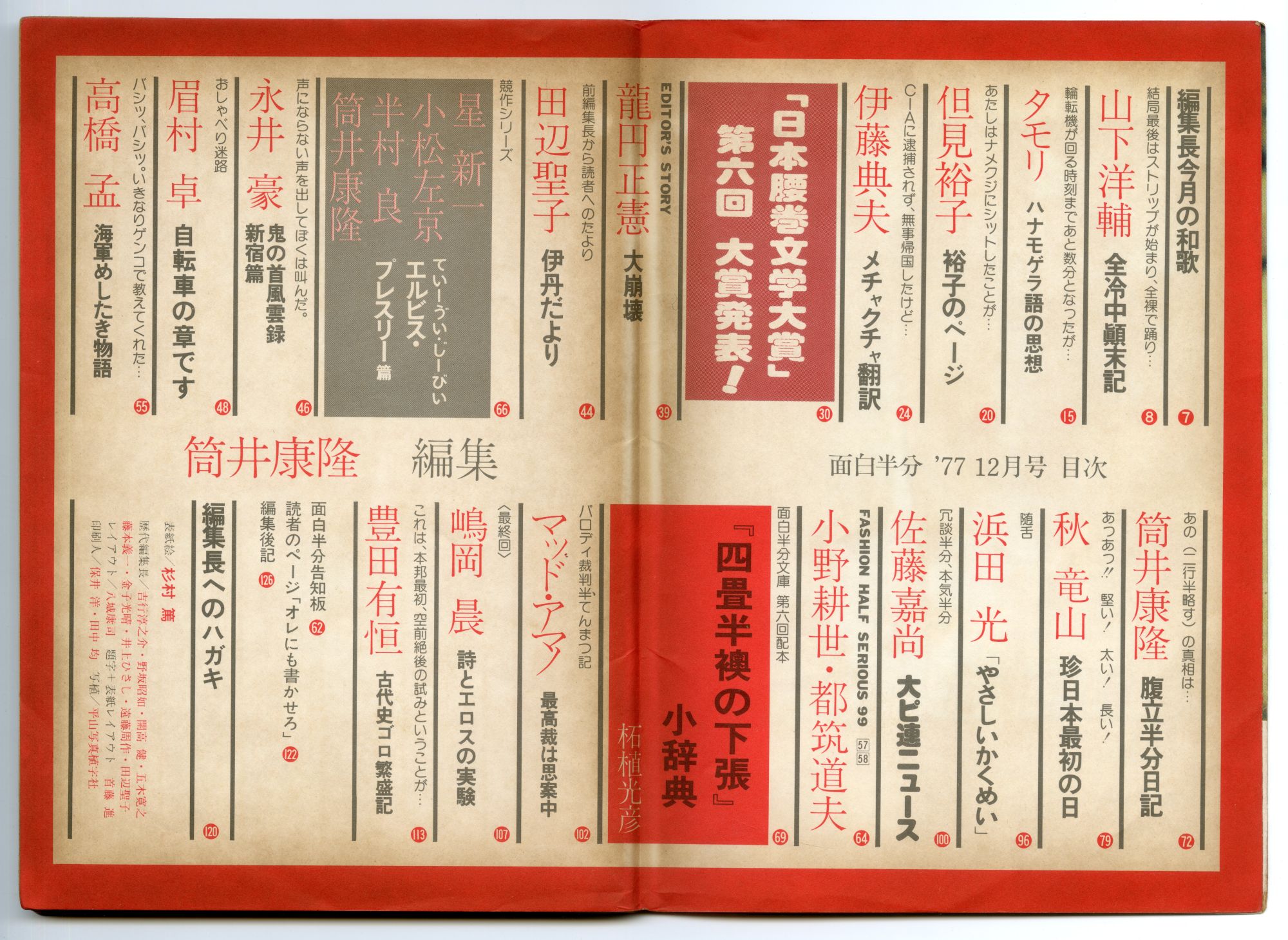

筒井康隆編集『面白半分』1977年12月号(Vol.81)目次

『面白半分』の名物企画だった「日本腰巻文学大賞」第六回大賞が発表され、シルヴァスタイン著・倉橋由美子訳『ぼくを探しに』(講談社、コピー担当は垣内智夫)が大賞を受賞。

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」4.マルクス/さく エンゲルス/え いとうのりお/やく「〈おはなし〉きょうさんとうせんげん」

筒井康隆編集『面白半分』1978年1月号(Vol.82)目次

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」5.エドガー・アラン・ポー「黒猫」 - ワドガー=ワラン=ポ作 伊藤典雄=訳・校閲「墨猫」初校

イギリスのラジオ・コメディ「The Goon Show」から、スパイク・ミリガン/作 浅倉久志/訳「ナポレオンのピアノ」を掲載。

「ザ・グーン・ショー」の翻訳が読めるのは、筒井康隆編集の『面白半分』だけでした。

筒井康隆編集『面白半分』1978年2月号(Vol.83)目次

女性の書き手の少ない『面白半分』ですが、今号の「随舌」には、アン・ルイス「現代カワイコちゃん歌手・考」。

アン・ルイスは、筒井康隆の後を引き継いだ半村良編集の『面白半分』1978年7月~12月号の「南千家流礼法入門」に毎号登場します。

ラジオ・コメディ「The Goon Show」から、スパイク・ミリガン/作 浅倉久志/訳「運河」を掲載。

豊田有恒「古代史ゴロ繁盛記」第八回は、批判対象者が癌により危篤のため、掲載休止で2ページ白紙。

筒井康隆編集『面白半分』1978年3月号(Vol.84)目次

タモリ一義(中州産業大学教授)「中州産業大学入試、その傾向と対策」

問題漏洩者 伊藤典夫(同大学非常勤講師) 「英語」入試問題(模範解答付き)

ラジオ・コメディ「The Goon Show」から、スパイク・ミリガン/作 浅倉久志/訳「大統領を追え」を掲載。

筒井康隆編集『面白半分』1978年4月号(Vol.85)目次

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」7.「横浜方言語入門」

筒井康隆編集『面白半分』1978年5月号(Vol.86)目次

浅倉久志の翻訳で、アメリカのTVショー、ジャック・パー・ショーから「鹿皮服の男」

筒井康隆編集『面白半分』1978年6月号(Vol.87)目次

伊藤典夫「世界名作文学メチャクチャ翻訳」最終回「聖書」

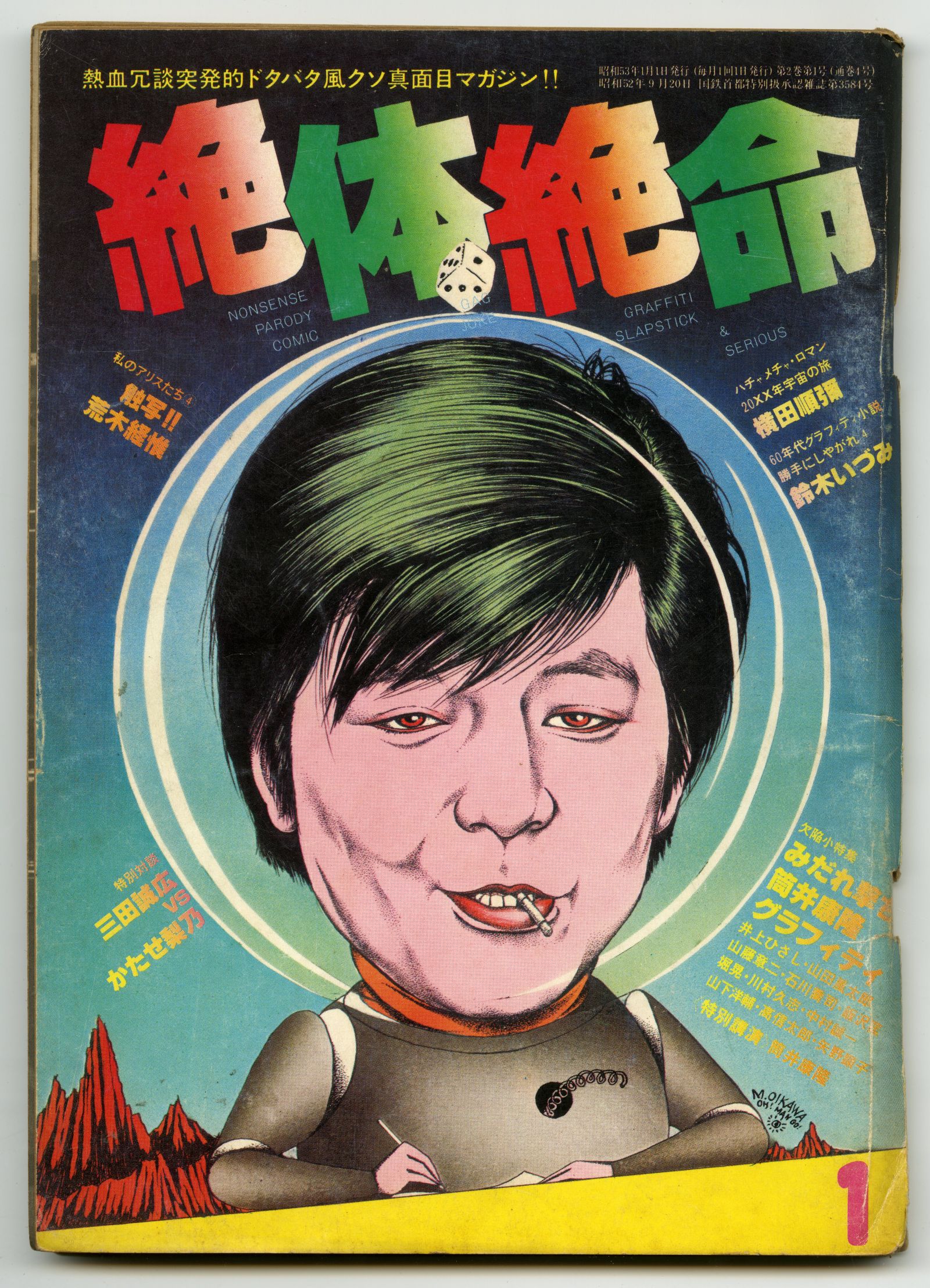

『絶体絶命』1978年1月号(第四号、幻影城)

筒井康隆編集『面白半分』と同時期に刊行された、『絶対絶命』の筒井康隆特集号。

表紙絵は及川正通。及川正通は、『面白半分』連載の山下洋輔「全冷中顚末記」のイラストも描いていました。

『絶体絶命』1978年1月号(第四号、幻影城)目次

こういう特集では、女性の書き手が「紅一点」になりがちですが、ここでは矢野顕子でした。

◆

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

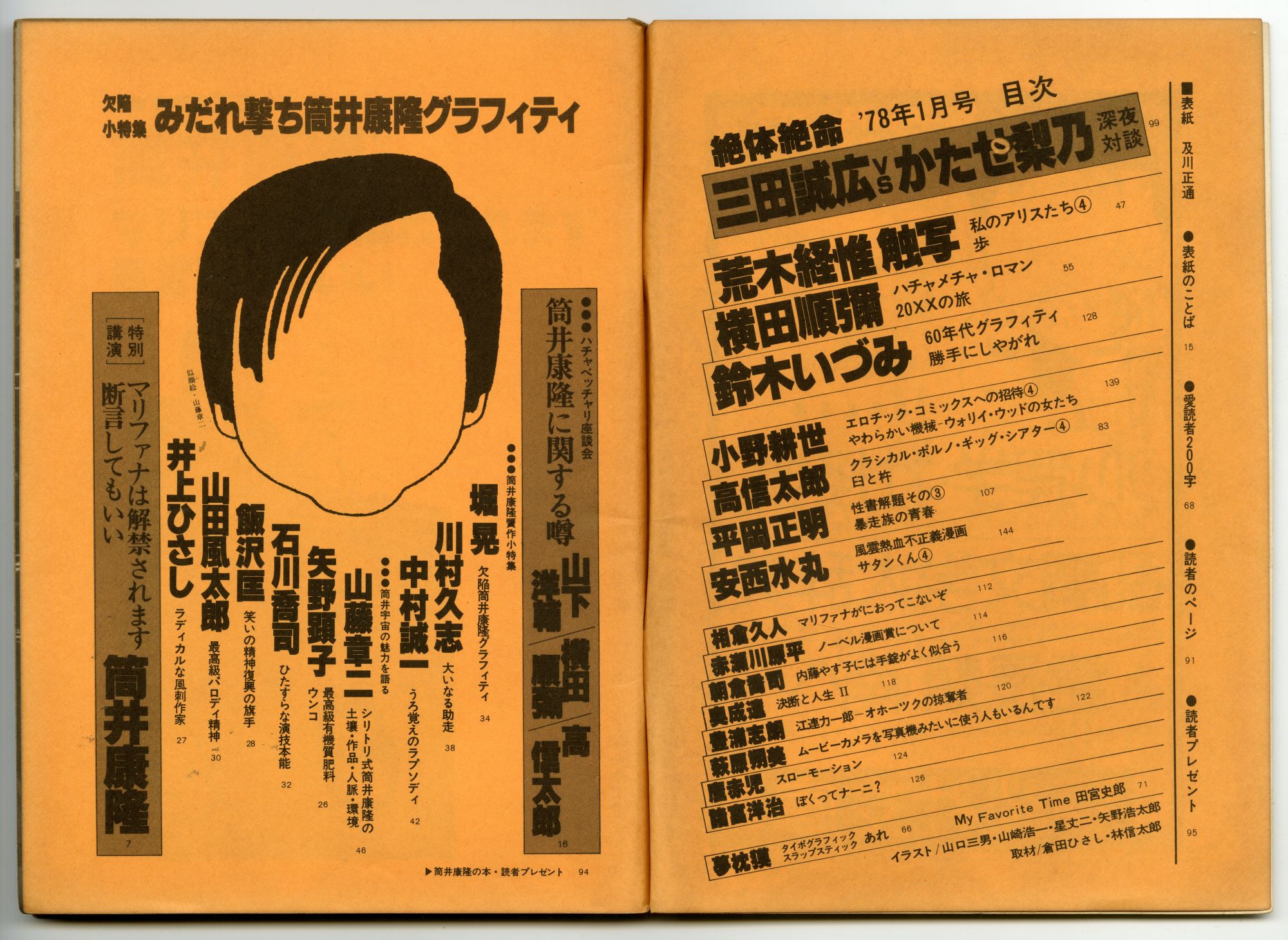

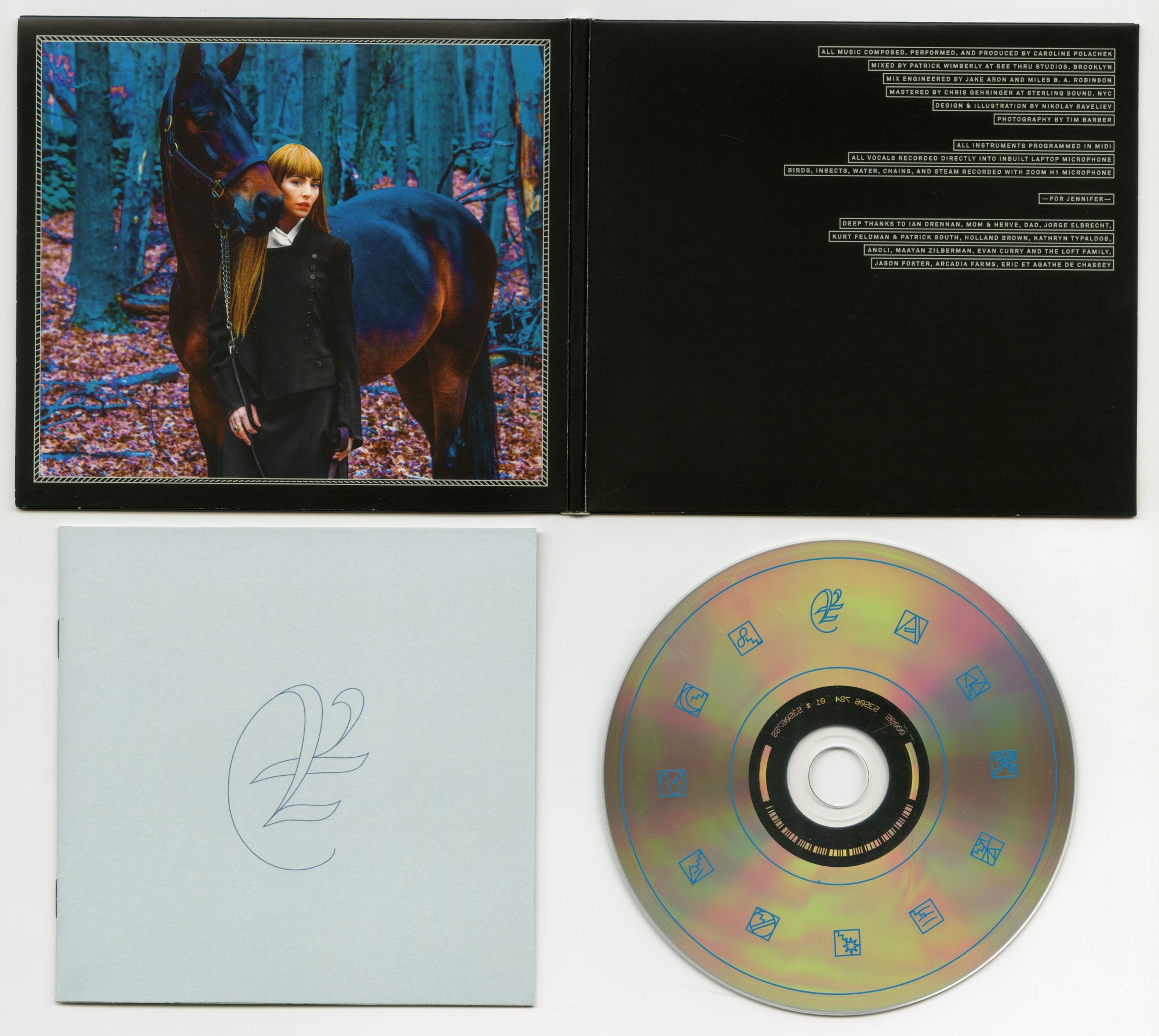

キャロライン・ポラチェック(Caroline Polachek)というアメリカのミュージシャンが小川美潮の崇拝者と知って興味をもち、ポラチェックがラモナ・リサ(Ramona Lisa)名義でだしたCDアルバム『ARCADIA』(2014年)を買ってみました。

ブックレットだけをみても、よく作り込まれていて、彼女ならではの個性を感じます。

以前、ラジオ番組で、満島ひかりが、小川美潮のヴォーカル・レッスンに行っていたことを話していて、小川美潮の曲「窓」をカヴァーしたものを放送して吃驚しました。その後はじまった「ヴォイスミツシマ」というラジオ番組に小川美潮ゲスト回がないか期待していたのですが、ないまま番組が終わってしまったのは残念でした。

小川美潮の曲をカヴァーしたものを、あまり聴いたことがありません。不思議です。

キャロライン・ポラチェック(ラモナ・リサ)なら、どんなカヴァーをするのでしょう。