●my favorite things 396-400

my favorite things 396(2023年5月14日)から400(2023年9月7日)までの分です。 【最新ページへ戻る】

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

396. 堀口大學が秋朱之介に贈った花瓶(2023年5月14日)

397. 2023年のクリス・カトラー『作曲とコラボ』ボックス(2023年6月5日)

398. 2022年と2023年の天沢退二郎の青い本(2023年7月5日)

399. 1898年のウィリアム・ローゼンスタインの『English Portraits』(2023年8月4日)

400. 1953年の藪内清編『天工開物の研究』(2023年9月7日)

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

400. 1953年の藪内清編『天工開物の研究』(2023年9月7日)

宋應星の『天工開物』(1637年ごろ)は、現在では中国の近代以前の農業・工業技術を知るために欠かせない古典ですが、明から清に王朝が移り変わる時期に刊行されたため、かつて中国では忘れさられていた書物でした。

日本に刊本が残されていたことで、20世紀になって中国でも再発見・再評価されるようになりました。

書物がいかにして後世に残るかという観点からみても、数奇な運命をたどった書物です。

1953年に刊行された藪内清編『天工開物の研究』は、『天工開物』の日本・中国・世界における評価を定めた本だと思います。

古典を生き返らせた「良書」の見本です。

手もとにあるのは、父の本棚にあった本で、子どものころから「天工開物」という謎めいたタイトルに魅かれました。

邪道ではありますが、今どきのことばで言えば、一種の「異世界もの」としても読めます。

遠い過去の世界の記述でありながら、間違いなく現在ともつながっている技術が見慣れない語彙で次から次に紹介されて、ボルヘスの図書館にいるような気持ちになります。

例えば、「乃服(衣服)」の部は、木綿などをおさえて、八割方お蚕さんからできる絹についての記述で占められていて、現在の衣服についてかかれるであろう記述とは、まったく違った未知の世界の記述にあふれています。

少し紹介すると、お蚕さんの飼育で忌むものについて、次のように書かれています。

蠶は香や惡臭を恐れる。もし骨を燒いて灰を造つたり、便所をさらえたりして、その匂いが風に吹かれてくると、多くの蠶がそれに犯されて死ぬ。壁を隔てて塩乾魚や古い脂肪をいためても、犯されて死ぬことがある。竈で石炭をたいたり、火鉢で沈香や檀香をたいても、犯されて死ぬ。ものぐさな女が便器をゆり動かし、その惡臭が犯しても、またそこなわれる。風が吹くような場合には、もつぱら西南風をさける。西南の風が非常に強いときには、箔全体の蠶がみな死ぬことがある。

臭氣がやつてくると、急いで殘つている桑の葉を燒き、その煙で防ぐのである。

においのない清潔な環境で育てるということを意味していたのでしょうが、悪臭も香も嫌い、不純なにおいにまみれるくらいなら死ぬという、お蚕さんの高貴さ・か弱かさを示すエピソードになっていますす。

また、食で忌むものについては、次のように書かれています。

大眠の後では、蠶は濕つて葉をそのまま食う。雨天に摘んできたものはそのまま蠶座に敷いて食わせる。晴れた日に摘んできたものは、水で濕らせて與えると、絲に光澤ができる。大眠の前には、雨天に葉を摘むと、縄で軒下にかけ風を通してやる。時々その縄をふり動かし風で吹き乾かされるのを待つ。もし手のひらでもみ乾かすと、葉がやけて潤いがなく、後日できた絲もばさばさとなる。

葉を與えるのに、眠る前は必ず飽き足らしめて眠らせるようにする。眠りから起きると、たとえ半日なつて葉を與えても差支えがない。霧のために濕つた葉は、ひどく蠶をそこねる。朝に霧があれば、決して葉を摘んではならない。霧のおさまるのを待ち、晴れるか或は雨になつて始めて鋏で切る。露のたまり水も、乾くのを待つてから切りとる。

「大眠」ということばからして魅力的です。

「大眠」は、蚕が4回目の脱皮の前に桑を食べなくなることを言うそうです。

蚕の眠りを見守っていた人たちの姿が思い浮かびます。

養蚕の実態を知らない私は、霧のために湿った葉が蚕をそこねるとか、これらの記述がどこまでほんとうか言うことはできません

科学者ならまず検証するところですが、「読み物」の読者としては、禁忌を含め、こうした当時ならではの記述に飽きることはありません。

そういえば、モスラも眠る怪獣でした。

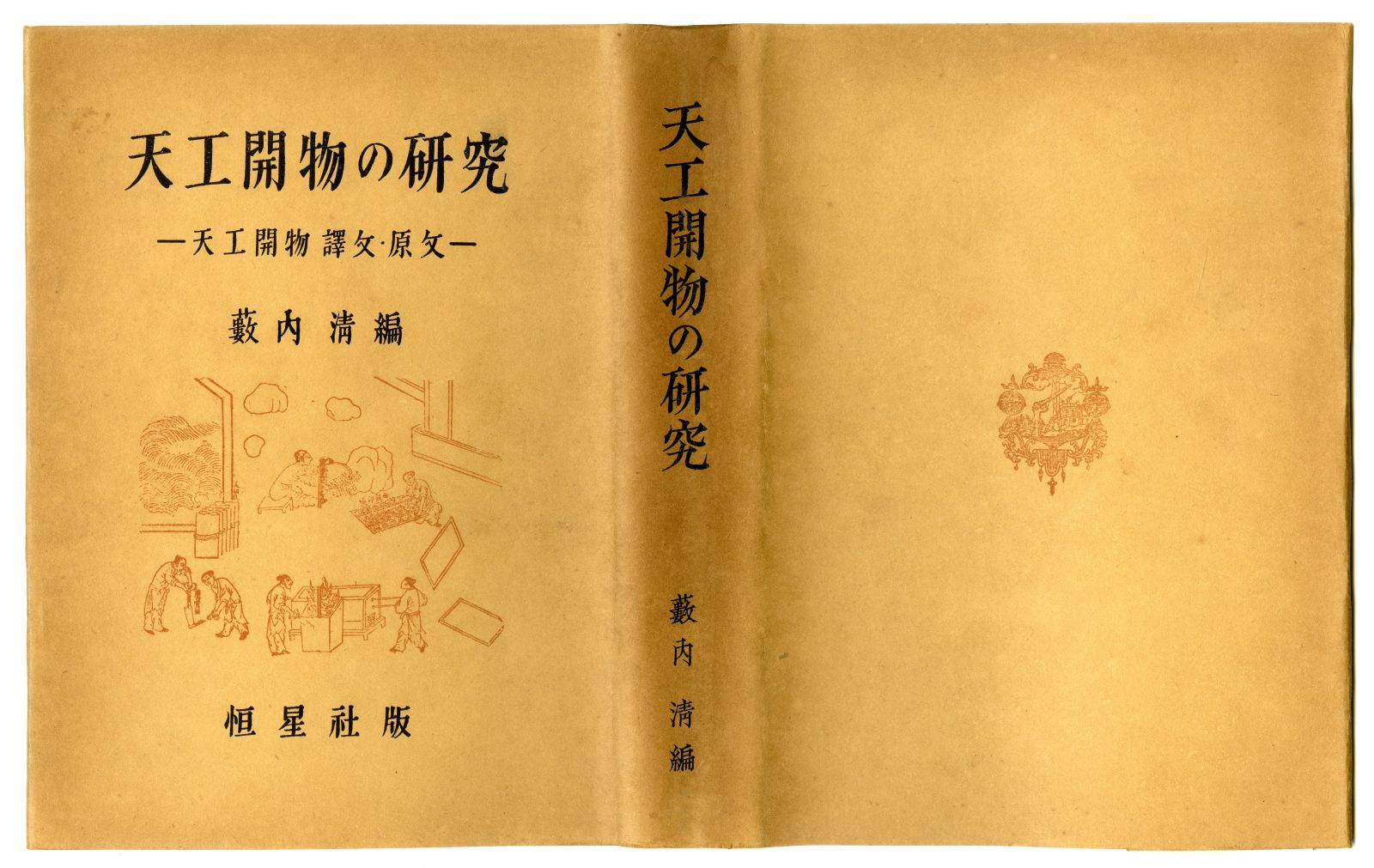

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)カバー

カバーは外函と同じ版を使っています。

手もとにある本は、1954年9月10日発行の版。

第二刷でしょうか。奥付に、第何版・第何刷の記載がない本です。

藪内清編『天工開物の研究』は、国会図書館デジタルコレクションの読者送信サービスでも閲覧できます。

そこで閲覧できるのは1955年1月30日発行の版で、こちらは第三刷でしょうか。

国会図書館デジタルコレクションでは、明和8年(1771)の南塘先生校訂(江田益英校訂)『天工開物』(1771年2月、扉に浪華書林、菅生堂、巻末に山崎金兵衛、柏原屋佐兵衛、河内屋茂八)や、その明和8年版をオフセット印刷で複製したものを本文とした三枝博音編『天工開物』(1943年9月10日発行、十一組出版部)も、読者送信サービスで閲覧できます。

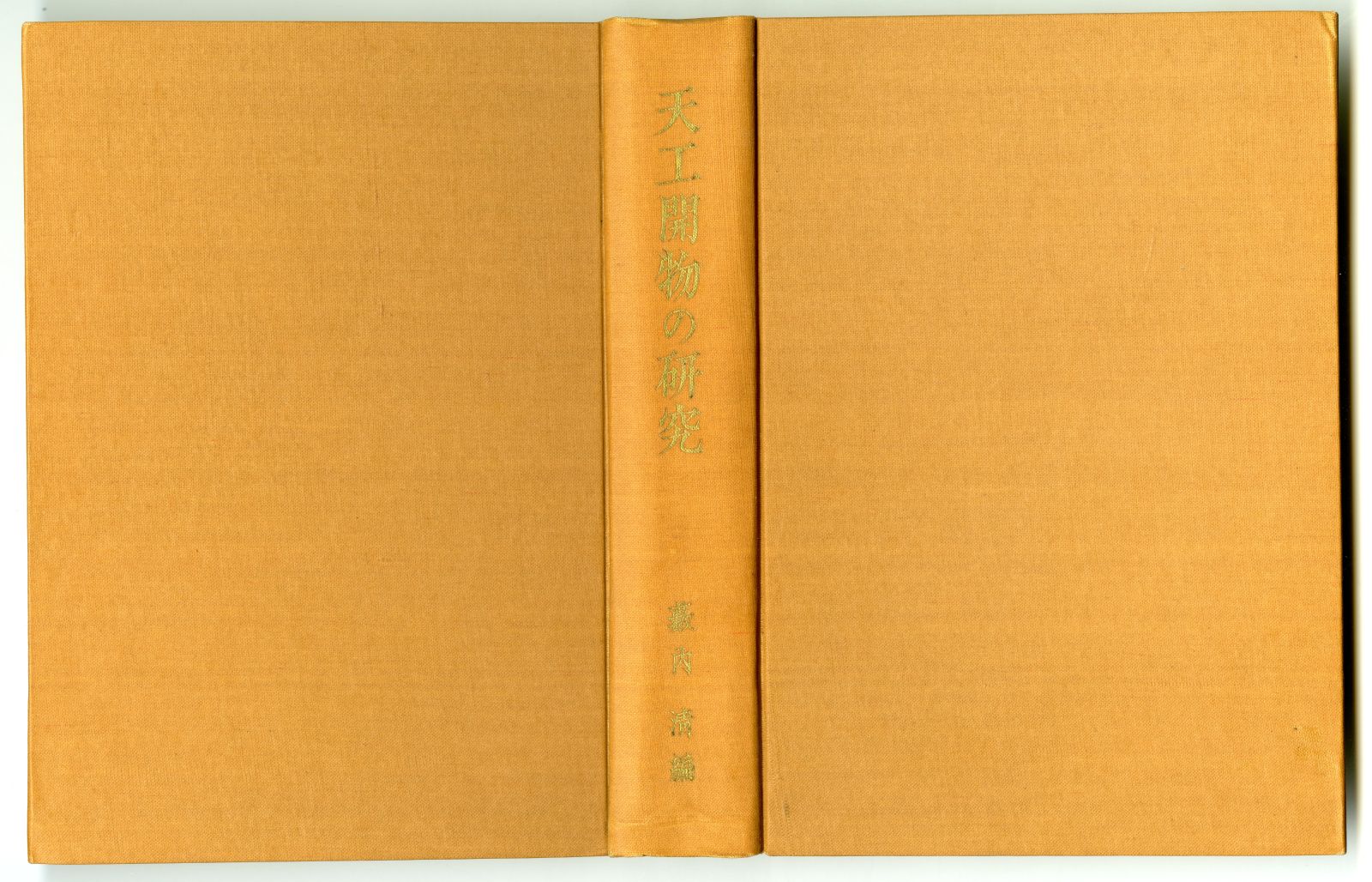

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)表紙

縦215×横156×幅32ミリ。クロス装。

外函は、糊貼りでなく、上4下4個所のステープル綴じ。

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)扉

「京都大學人文科學研究所研究報告」とあるように、1948年から始まったグループ研究が実を結んだ本です。

研究論文と訳注(翻訳)と原文が一巻本におさまっていて、古典の書籍化で、こういうかたちの本の存在は、ほんとうにありがたいです。

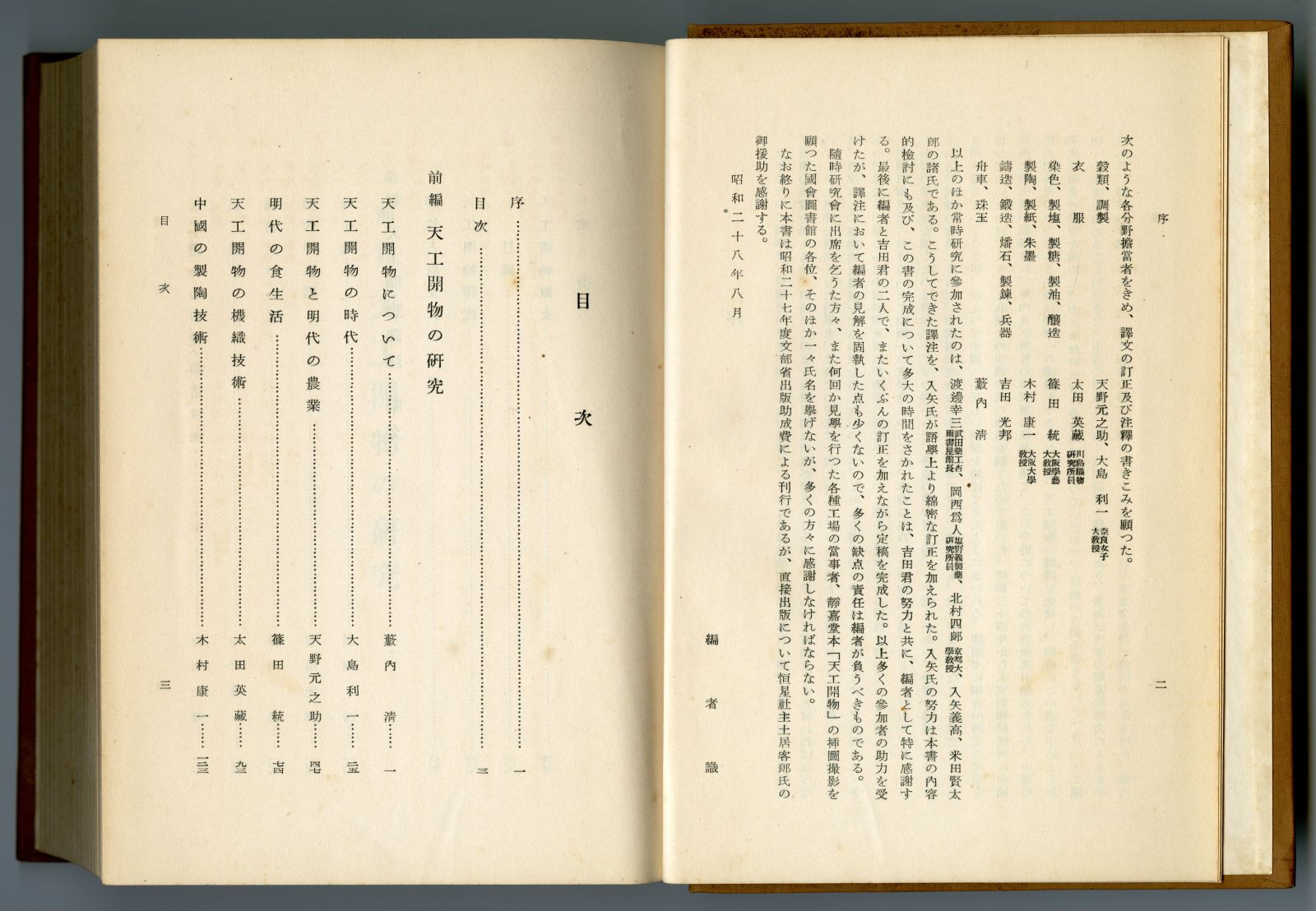

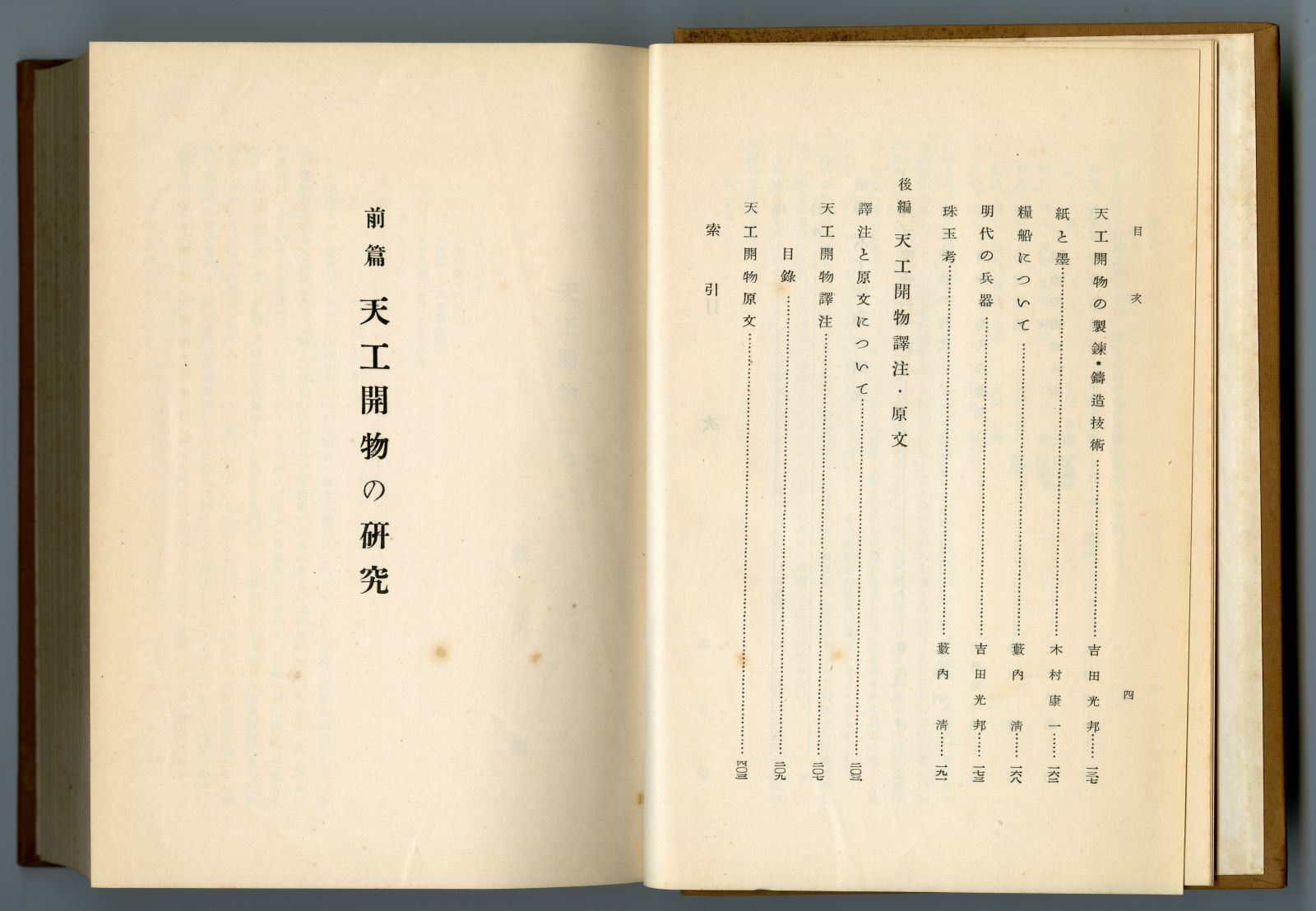

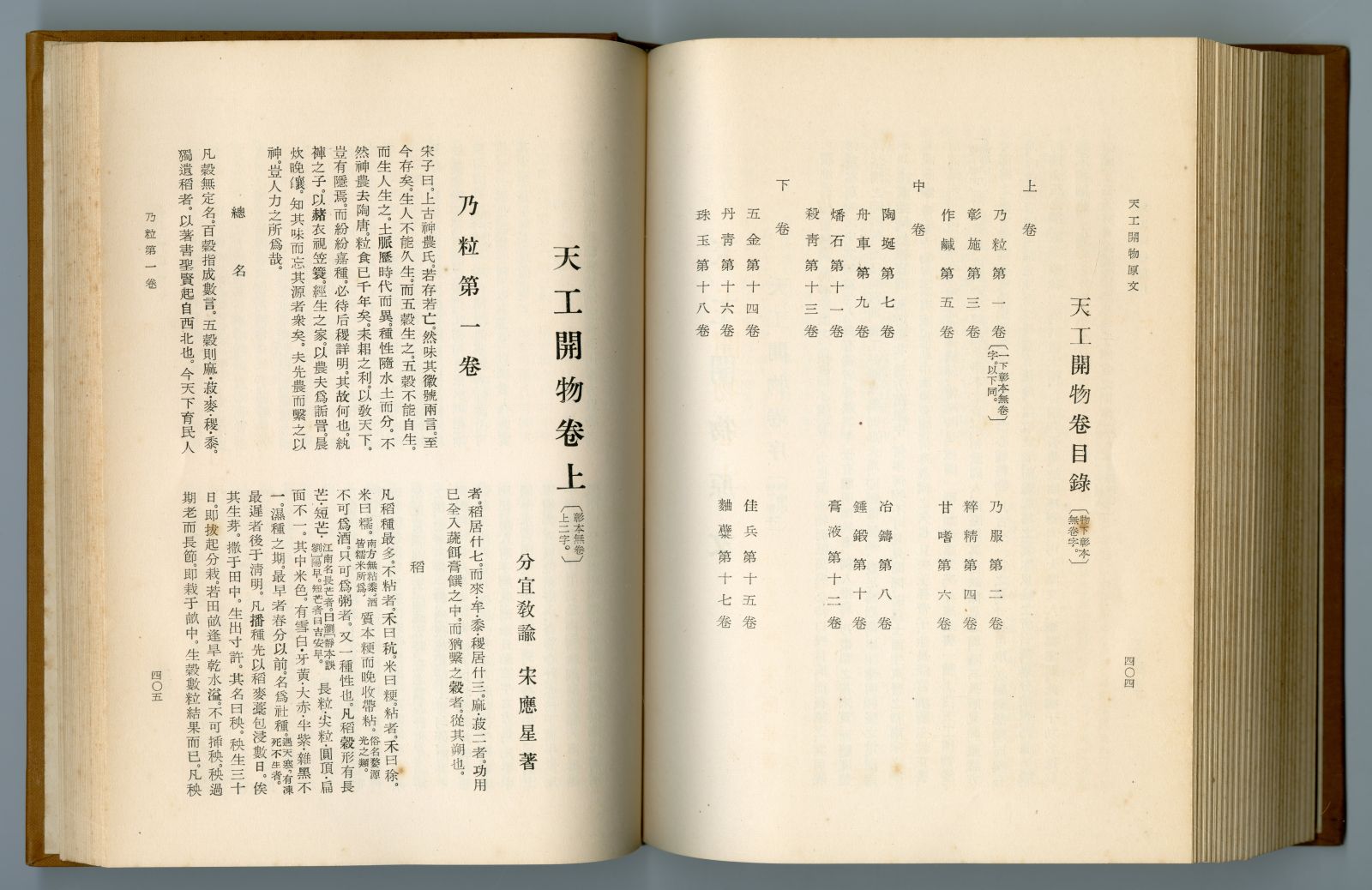

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)目次

目次 / p3

前編 天工開物の研究 /

天工開物について 藪内淸 / p1

天工開物の時代 大島利一 / p25

天工開物と明代の農業 天野元之助 / p47

明代の食生活 篠田統 / p74

天工開物の機織技術 太田英藏 / p93

中國の製陶技術 木村康一 / p123

天工開物の製錬・鑄造技術 吉田光邦 / p137

紙と墨 木村康一 / p162

糧船について 藪内淸 / p168

明代の兵器 吉田光邦 / p173

珠玉考 藪内淸 / p191

後編 天工開物譯注・原文 /

譯注と原文について / p203

天工開物譯注 / p207

目錄 / p209

天工開物原文 / p403

索引 /

譯注(翻訳)の作成にあたったメンバーは、次のような面々。

穀類、調製 天野元之助、大島利一(奈良女子大教授)

衣服 太田英藏(川島織物研究所員)

染色、製塩、精糖、製油、醸造 篠田統(大阪學藝大教授)

製陶、製紙、朱墨 木村康一(大阪大學教授)

鋳造、鍛造、精錬、兵器 吉田光邦

舟車、珠玉 藪内淸

以上のほか常時研究に参加した面々。

渡邊幸三(武田藥工杏雨書屋館長)

岡西爲人(塩野義製藥研究所員)

北村四郎(京都大學教授)

入矢義高

米田賢太郎

京都大学の研究者だけでなく、川島織物研究所や武田藥工杏雨書屋・塩野義製藥研究所からも参加しています。

藪内清の個人訳というかたちの、平凡社東洋文庫版『天工開物』(1969年)、渡辺書店版『天工開物』(1972年)、平凡社ライブラリー改訂新版『天工開物』(2022年)に先立つもので、その後、改訂される部分もあるのですが、この『天工開物の研究』は、とてもいい本です。

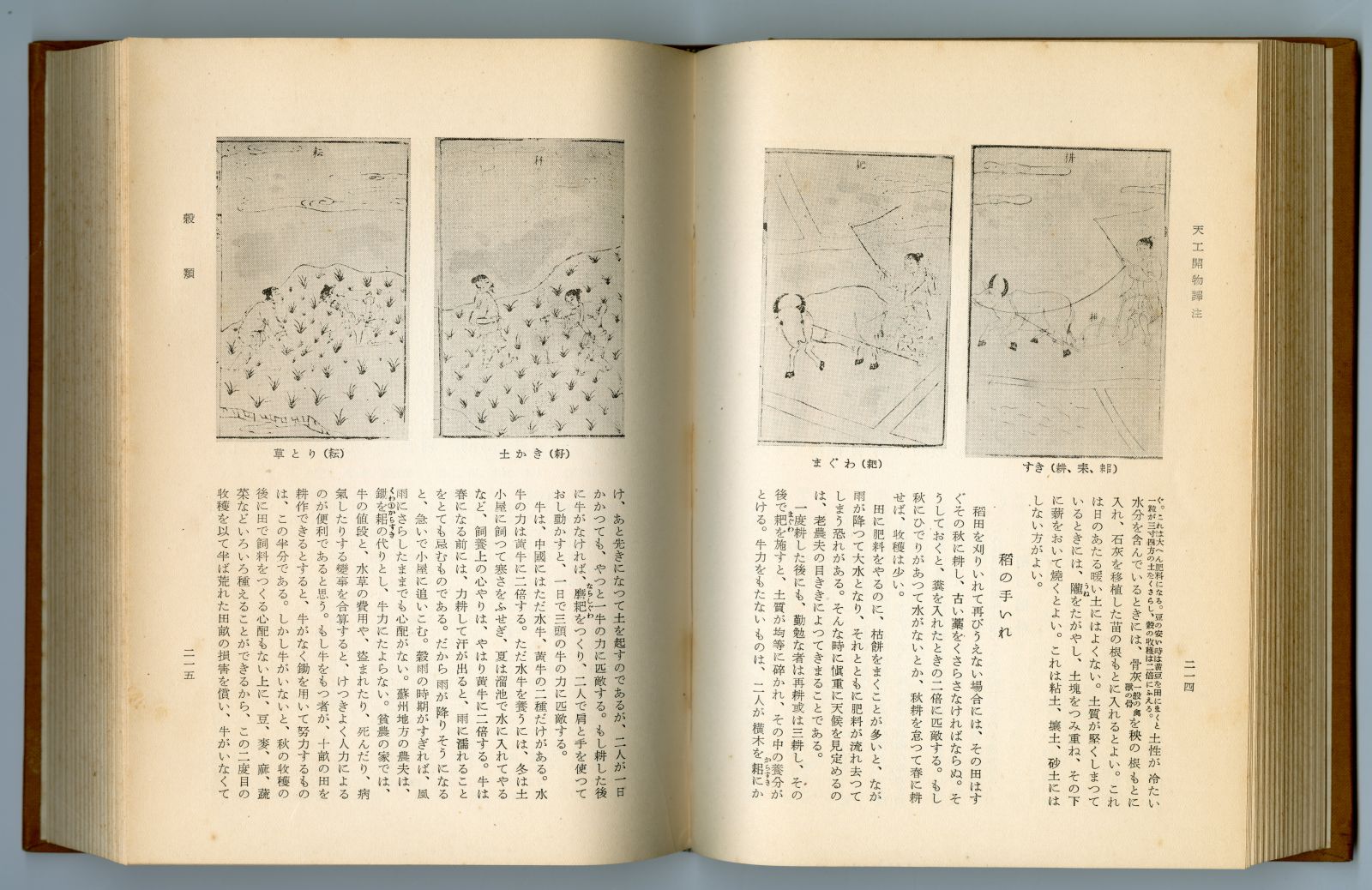

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)本文から

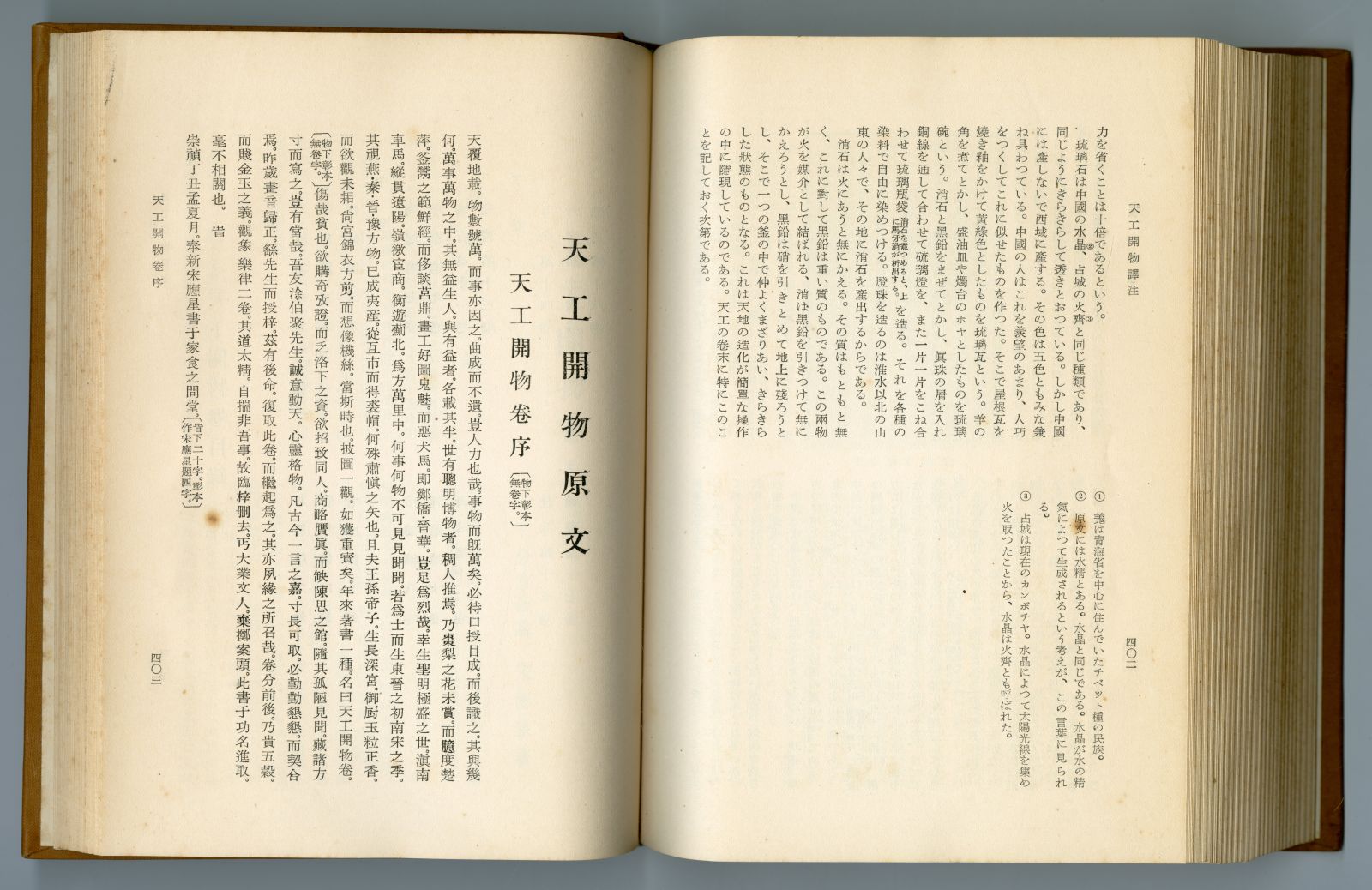

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)譯注・原文

2段組部分が多いので、若い人向けの本かもしれません。

藪内清編『天工開物の研究』の欠点は図版の質で、図版に関しては、国会図書館で閲覧できる明和8年(1771)版や1943年版の図版の方が見やすいです。

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)原文

古典の出版では、現代語訳だけでなく、原文を収録しているというのは、強みです。

上巻

1. 乃粒(穀類)

2. 乃服(衣服)

3. 彰施(染色)

4. 粹精(調製)

5. 作鹹(製塩)

6. 甘嗜(製糖)

中巻

7. 陶埏(製陶)

8. 冶鑄(鑄造)

9. 舟車

10. 錘鍛(鍛造)

11. 燔石

12. 膏液(製油)

13. 殺青(製紙)

下巻

14. 五金(製錬)

15. 佳兵(兵器)

16. 丹青(朱墨)

17. 麹蘖(醸造)

18. 珠玉

▲藪内清編『天工開物の研究』(1953年、恒星社厚生閣)奥付

奥付に、第何版・第何刷の記載がありません。

◆

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

暑苦しい日が続きますが、秋の気配も感じられるようになってきました。

晩夏の音楽ということで、和風のボサノヴァもいいなと思って、京都つながりで、スピリチュアル・ヴァイブス(spritual vibes)のCDを引っ張り出しました。

手もとには1990年代・2000年代のCDが探し出すのが難しいほどあって、1990年代・2000年代というのは、CDというメディアに力のあった時代だったのだなと、改めて思います。

▲spiritual vibes『spiritual vibes』(1995年、bellissima!)

スピリチュアル・ヴァイブス(spritual vibes)というグループ名は、同時代を振り返ると、1990年代のスピリチュアル系と重なって不穏なノイズが生じて、居心地の悪さも感じます。

1990年代の音だ思う一方、でも、この無国籍的な音楽は、時代をあまり感じさせません。

ひさしぶりに聴いて、戸高一生のヴィブラフォンがいつ鳴り出すか、という楽しみを思い出しました。

▲Spritual Vibes『ことばのまえ』(1996年、トイズファクトリー)

ボサノヴァは、20世紀の大きな音楽的発明で、ブラジルの原種から、世界各地で亜種を生み出しています。

渋谷直角の『カフェでよくかかっているJ-POPのボサノヴァカバーを歌う女の一生』というタイトルの本もあって、揶揄的にとらえられるような面もありますが、世界各地で土着化したボサノヴァ的音楽を集めれば、それはそれで、夏の終わりにふさわしいという気がします。

カンタベリー系やアリソン・スタットン、ネオアコと、英国の「ボサノヴァ風」もいろいろと思い浮かびます。

■Kevin Ayers and the Whole World : Red Green and You Blue『Shooting At The Moon』

■Hatfield & The North : Bossa No Chance『Hatfield & The North』

■Weekend : A View from Her Room 『La Variete』

■Devine & Statton : Hideaway『Cardiffians』

■Devine & Statton : Under The Weather『The Prince of Wales』

■Aztec Camera : Release『high land, hard rain』

■Louis Philip:Lolita's Back in Town 『Let's Pretend』

■Prefab Sprout : Horsin' Around『Steve McQueen』

◆

2023年9月7日は、パタフィジックの暦では、150年13月(PHALLE)28日、大晦日です。

150年は、アトラス・プレス(Atlas Press)やロンドン・パタフィジック協会の創設者で、アルフレッド・ジャリの伝記作家、アラステア・ブロッチー(Alastair Brotchie、1952~2023)の訃報もあって、心沈む年でした。

151年がよい年でありますように。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

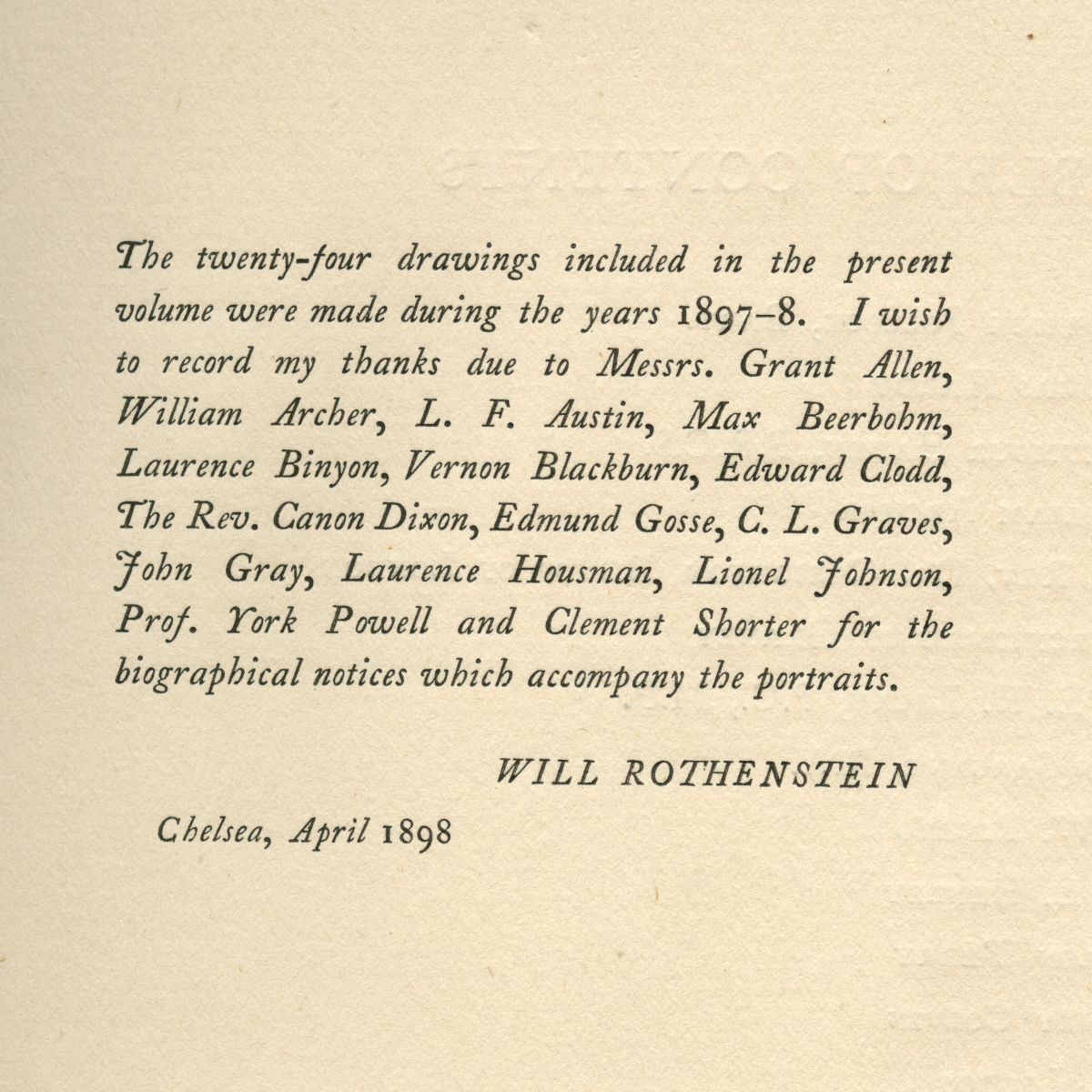

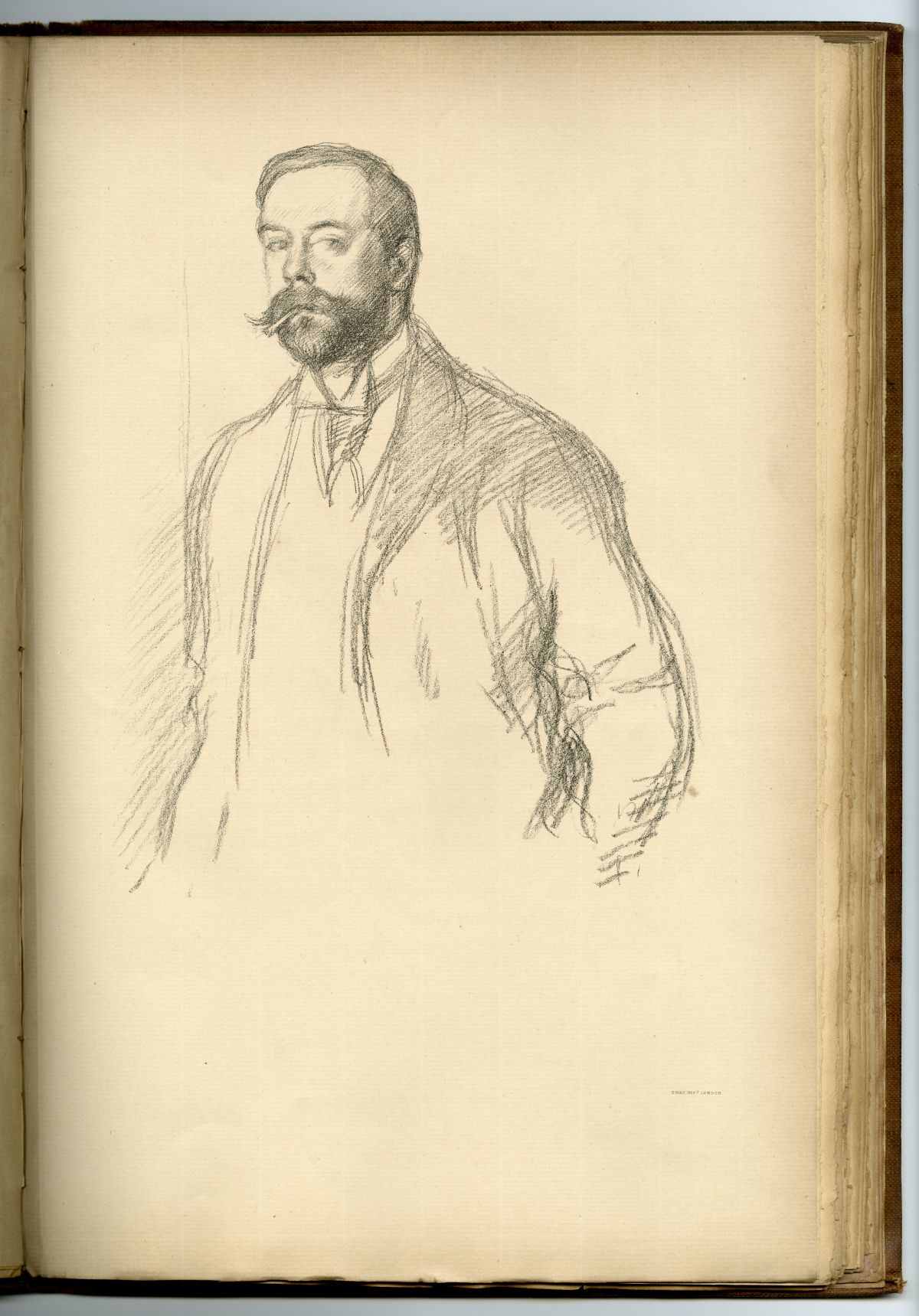

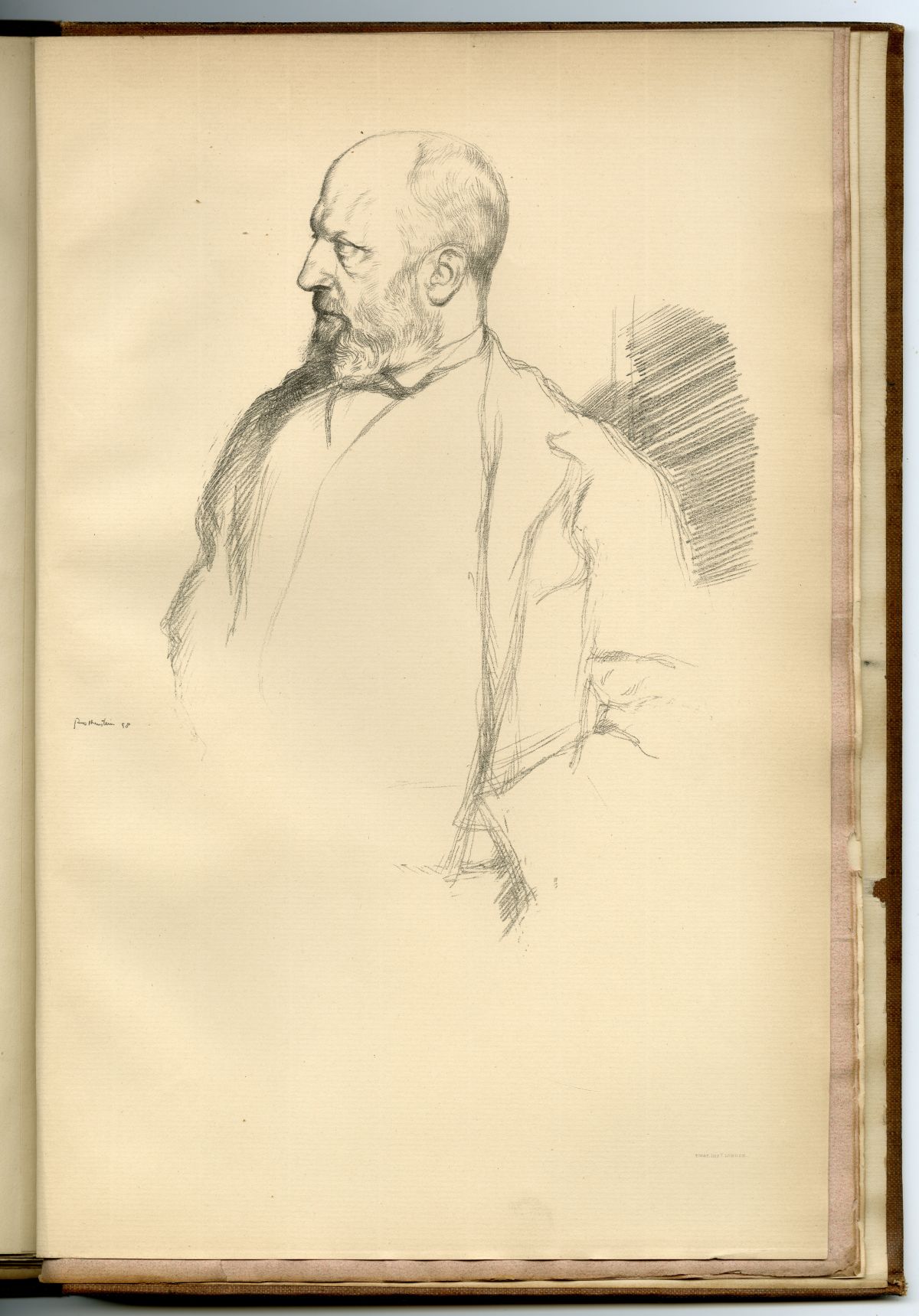

399. 1898年のウィリアム・ローゼンスタインの『English Portraits』(2023年8月4日)

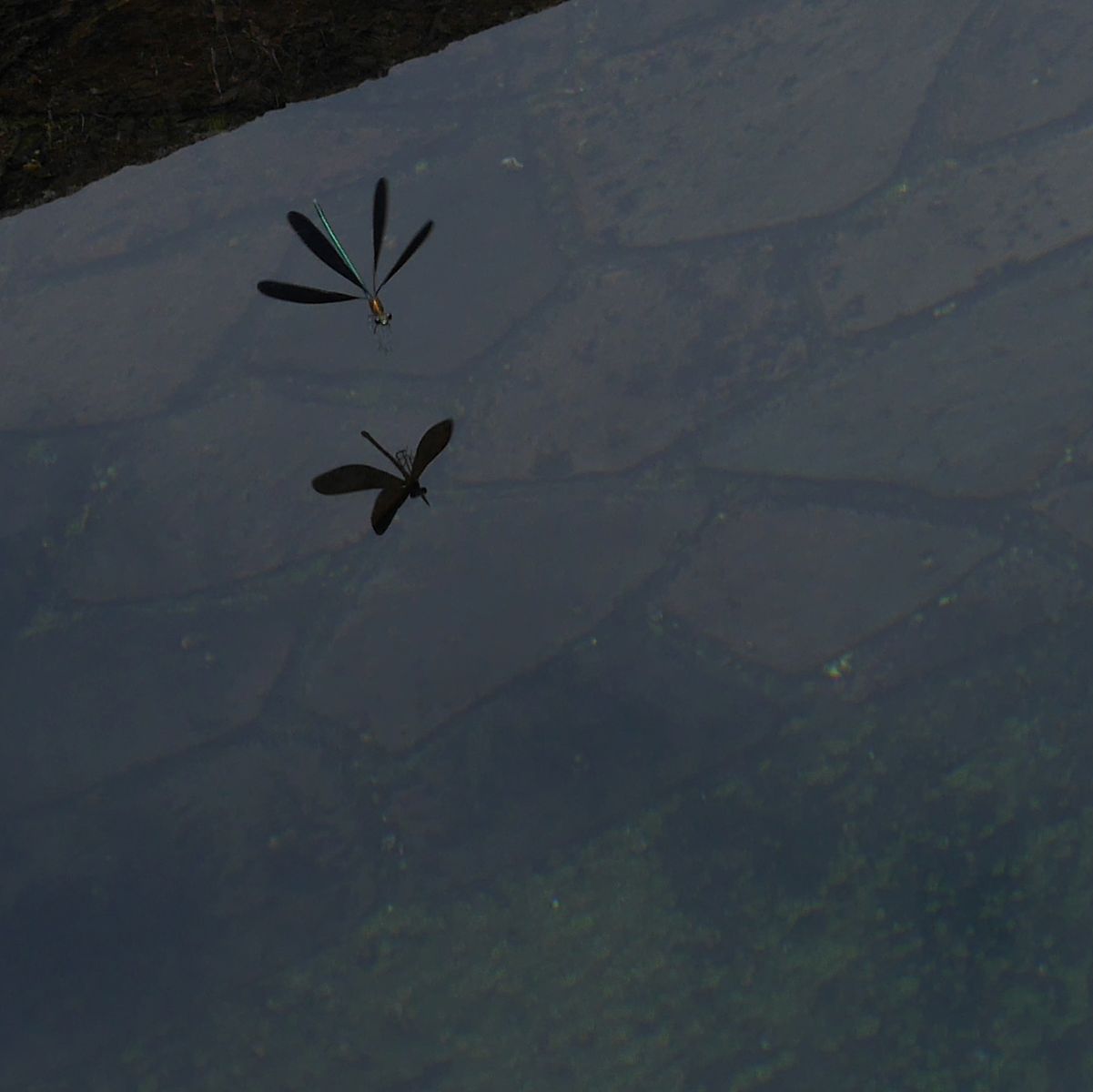

NHKの朝ドラ『らんまん』で、石版印刷(リソグラフィー、lithography)が取り上げられて、その仕組みについて説明する台詞がでてきました。

――石に直接絵を描いている。

――水と油が反発すう性質を使うて、筆遣いをそのまま印刷できる。それが石版印刷のすごいところじゃき。

――つまり本当にほかの人が描くってわけにもいかないんですね。

手もとにも石版印刷で刷られた本が何冊かあって、ウィリアム・ローゼンスタイン(William Rothenstein、1872~1945)の『English Portraits(イギリスの肖像)』(1898年、Grant Richards)は、石版印刷ならではの画家の筆遣いが感じられる1冊です。

ただ、この『English Portraits』の石版は、『らんまん』のように石に直接絵を描いているのではありません。

転写紙(transfer paper)にチョークなどで描き、それをそのまま石に転写する、画家のジェイムズ・マクニール・ホイッスラー(James McNeill Whistler、1834~1903)が得意とした方法で刷られています。

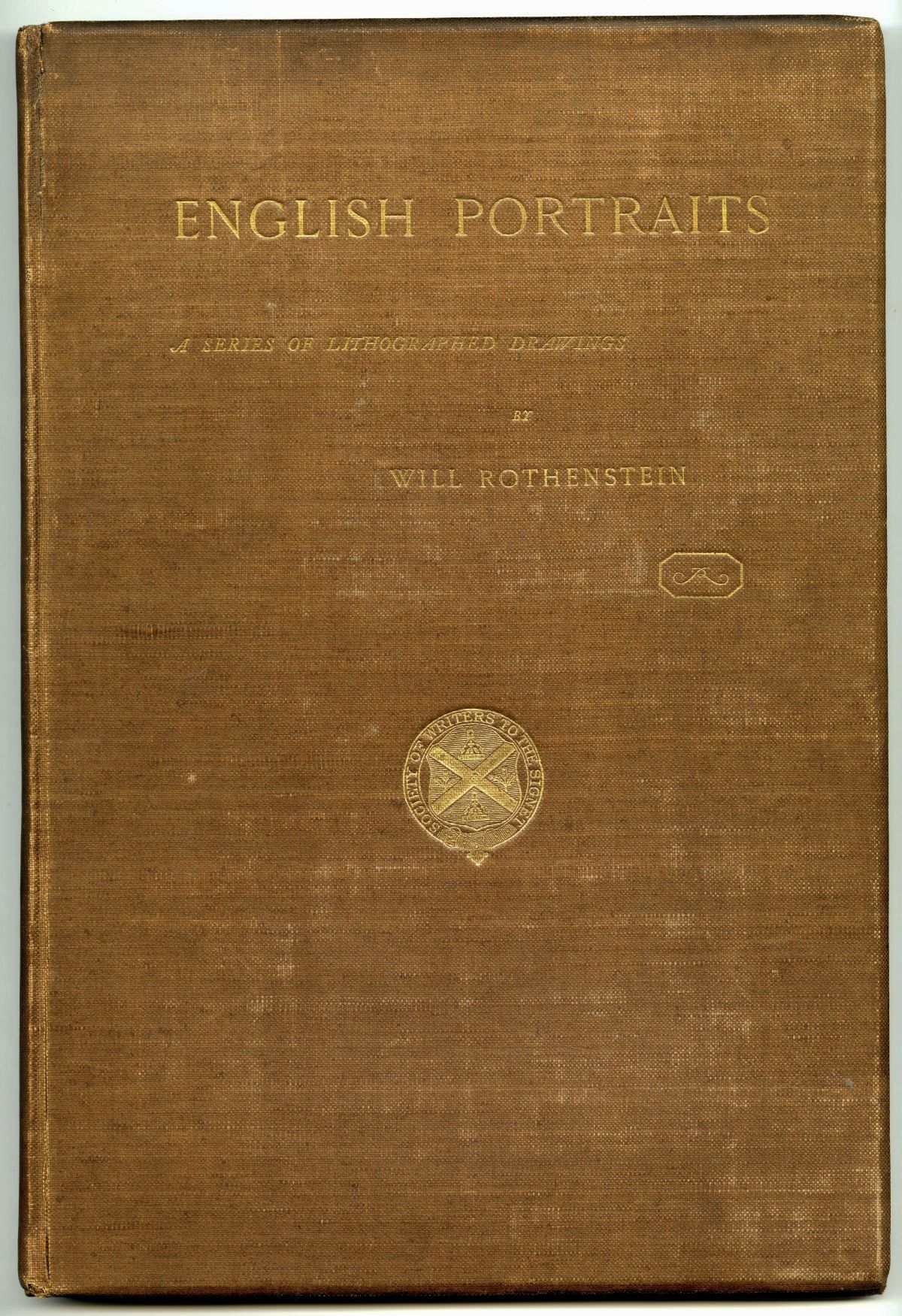

▲William Rothenstein『English Portraits』(1898年、Grant Richards)表紙

縦386×横265×幅16ミリ。108ページ。

▲シグネット図書館のマーク

手もとにある本は、表紙に「SOCIETY OF WRITERS TO THE SIGNET」とあるエンブレムが箔押しされています。

エジンバラのシグネット図書館が整理放出し、古書店で売られていたものです。

▲トゥールーズ・ロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec、1864~1901) によるウィリアム・ローゼンスタインの戯画

《『MEN AND MEMORIES Recollections of William Rothenstein 1872-1900』(1931年、FABER & FABER)から》

1890年ごろ。眼鏡にトップハット。笑顔でだれとでも親しくなれる若者。

ローゼンスタインは、時代の記録者として、とても面白い存在です。

1888年、ロンドンのスレイド美術学校でアルフォンス・ルグロ(Alphonse Legros)のもとで学んでいましたが、ルグロが教授を辞めたので、1889~1893年、17歳から21歳までパリのアカデミー・ジュリアン(Académie Julian)で学びます。

並外れた社交性で、当時のおもだった作家・芸術家と知り合いになります。

ルノアール、ドガ、ド・シャヴァンヌ、ロートレック、ロダン、ユイスマンス、マラルメ、アナトール・フランス、ヴェルレーヌ、エドマン・ド・ゴンクール、ゾラ、ドーテ、オスカー・ワイルド、ホイッスラー、…らと親しくなります。

イギリスからパリに旅してきた人はローゼンスタインに会えるよう紹介を頼むくらいです。

また、1872年生まれのウィリアム・ローゼンスタインは、オーブリー・ビアズリ―、マックス・ビアボウム、ゴードン・クレイグ、ウィリアム・ニコルソンらとも同い年で親友です。18歳で19世紀末を迎え、20歳代が世紀末だった世代です。

ウィリアム・ローゼンスタインは、その世紀末の友人たちに特徴的だった「デカダンス」のない人でした。

S・ワイントラウブ 高儀進訳『ビアズレー伝』(1989年、中公文庫)では、ローゼンスタインは次のように登場します。

P147

一八九三年も終りに近い頃、眼鏡を掛けた一人の青年画家がビアズリーの部屋で『アーサー王の死』の挿絵を見ていた。青年画家は、ビアズリーがパリで知り合ったウィル・ローセンスタインだった。彼はビアズリーから、しばらくの間自分の製図用机を一緒に使ったらどうかと言われたのだが、ケンブリッジ街にあるビアズリーの家の、オレンジ色と黒に塗り分けられた奇妙な部屋に驚いて、そんな「泥絵具で塗られ」た壁に取り囲まれたところだとすると、その申し出を受くべきかどうかためらわれた。ローセンスタインの心配はビアズレーには全く伝わらなかった。ビアズレーは仮にそのことを知ったとしても理解できなかったであろう。彼は自分の個性を造るのに大童だったのだ。その大方は、ホイッスラーやワイルドやユイスマンスその他を通して得た二番煎じのものではあったが、しかし、彼の芸術と同じように、それは独自の特徴を現しはじめ、はっきりと彼自身のものになりつつあった。彼は、自分が奇怪なるもの、異国的なるものへの嗜好を持っているということを人に知ってもらいたかった。その嗜好は初めは極端なものだったが、社会的成功とともに、やがてやや穏やかになっていったのである。自分の嗜好を人に知らせる良い機会を先ず彼に与えたのはウィル・ローセンスタインだった。

ローセンスタインはパリで一冊の日本の画集を見つけたが、あとになって分ったことには、そのあからさまな絵は「とてもひどいもので、持っていると具合が悪いもの」だった。そこで彼は、ビアズレーがその秘画本に惚れ込んだように思われたので譲ってしまった。ローセンスタインが次にケンブリッジ街を訪れたとき、ビアズレーはその画集から最もいかがわしい版画を切り取って寝室に飾っていた。「彼が母と姉と一緒に暮らしていることを考えると」とローセンスタインはのちに書いている。「私は大変びっくりした。しかし彼は極端な犬儒派を気取っていた。時には驚くほどだった。彼は、いろいろと途轍もないことを口にした……」。ローセンスタインから貰った画集が切っ掛けで、のちに彼は大規模に浮世絵を蒐集するようになったと考えられる。その後彼を訪れたある者は、こう言っている。「ビアズリーはロンドンではほかではお目にかかることができないような美しい日本の木版画を持っていた。どれも非常に精緻なエロチシズムが横溢していた。それらは簡素な額に収められ、微妙な色調の壁紙の上に懸っていた――いずれも鄙猥であり、歌麿の最も放縦なヴィジョンを現していた。しかし離れて見ると、非常に典雅で、清澄で、無害なものに見えた」

ローセンスタインは大学の名士の肖像を描くためにオックスフォードに行く前に、ロンドンにいる間はケンブリッジ街の自分の部屋を使ってもよいというビアズレーの申し出に従った。彼らは大きな机に向い合って坐って仕事をしたが、ビアズレーは熱心に絵を描きながら絶えず話しつづけた。彼は鉛筆で初めにざっとデッサンしたが、それは、頭の中にある複雑な形を暗示しているだけのものだった。その後で、ローセンスタインが見ぬふりをしていると、ビアズリーはその上にペンで絵を描いたり、時には複雑な網目模様を描いたりした。

一八九三年の終り頃には、彼はロンドンと巴里でますます評判になっていた。そして両都市の新聞雑誌の記事に盛んに扱われるようになった。

「ローセンスタインは大学の名士の肖像を描くためにオックスフォードに行く」というのが、ローゼンスタインのポートレイト集のはじまりです。

ローゼンスタインが、21歳の時、ボドレイヘッドのジョン・レインからオックスフォードのドンたちの肖像を描いて出版していくというコミッションを得て、2枚ずつ12回に分けて発表され、1896年に本になった『Oxford Characters』。

それに続いたのが、同じく1897~1898年に2枚ずつ12回に分けて発表され、1898年に本になったのが、この『English Portraits』です。

20代前半の若造が、だいたい30歳年上の著名人を自分の部屋に招いて描いていくわけです。

並外れて人づきあいがよいとはいえ、プレッシャーもあったのではないでしょうか。

▲前川祐一の世紀末本

20世紀末に刊行された、前川祐一の2冊の19世紀イギリス世紀末本でも、ローゼンスタインは脇役として登場しています。

■前川祐一『ダンディズムの世界 イギリス世紀末』(1990年1月25日発行、晶文社)

■前川祐一『イギリスのデカダンス 綱渡りの詩人たち』(1995年12月25日発行、晶文社)

『ダンディズムの世界 イギリス世紀末』に「ウィリアム・ローゼンスタイン断章」を収録していまう。

前川祐一はデカダンスの側に立っているので、後にロイヤル・カレッジ・オブ・アート(Royal College of Art)の学長になったりする文化官僚・体制側のウィリアム・ローゼンスタインを、デカダンスへの感覚が鈍い「平凡な」存在と見なしていますが、その人物を知るうえで、とっかかりになる紹介文になっています。

▲William Rothenstein『English Portraits』(1898年、Grant Richards)扉

八角形のなかのRのしるしは、版元のGrant Richardsのものではなく、Rothensteinのマーク。

▲William Rothenstein『English Portraits』(1898年、Grant Richards)巻末に綴じられた分冊の扉

Mr. R. B. Cunninghame Graham(1852~1936、スコットランドの政治家・ジャーナリスト・冒険家)とMr. Henry James(1843~1916、アメリカの作家) が収められた第12分冊用の扉た巻末に差し込まれていました。

◆

ウィリアム・ローゼンスタインの伝記、Robert Speaight『William Rothenstein』(1962年、Eyre & Spottiswoode)では、21歳のローゼンスタインが石版に取り組むにあたって、ホイッスラーの後ろ盾があったことで、気難しいといわれた石版印刷職人トマス・ウェイ(Thomas Way、1837–1915)とトマス・ロバート・ウェイ(Thomas Robert Way、1861~1913)の親子から、優遇されたことが分かります。

p53

His immediate commission did not allow him to stay London for very long, and his first business was to practice drawing on stone. Whistler had recommended him to the firm of Thomas Way, and it was at Way’s office in Wellington Street that he made his early experiments with wash as well as paint. His first lithograph may be seen at the Fitzwilliam Museum in Cambridge, and it is there described, in William’s own handwriting, as a ‘horrible curiosity’. The drawing ― the three-quarter length study of a nude ― is not as horrible as all that. Way was an ill-tempered old man, but he sat at Whistler’s feet, and Whistler’s introduction paved an easy way for William. Way’s son, Tom, taught him all the secrets of the craft.

トマス・ウェイがホイッスラーの崇拝者だったため、ホイッスラーの紹介が下へも置かないおもてなしになったようです。

まさに初心者として、石に直接描くところから、ウェイ親子に丁寧に教わります。

ウィリアム・ローゼンスタインの自伝『MEN AND MEMORIES Recollections of William Rothenstein 1872-1900』(1931年、FABER & FABER)では、石版の肖像連作にかかわることになった経緯を次のように書いています。

p125

I spent a pleasant week with Basil Blackwood at Balliol, and met many people, among them York Powell at Christ Church; on one occasion I scribbled some caricatures of Verlaine and Rodin and other people whom Powell knew, which seemed to amuse him. A day or two later he met John Lane, and showed him these scraps, suggesting that Lane, who was on the look-out for fresh talent, might get me to do a set of Oxford portraits. Lane wrote to me, and I saw him on my way through town. The upshot was, he agreed to publish 24 drawings of prominent Oxonians, for which he would pay me £120. This was an exiting commission; I was to begin work at the commencement of the autumn term. Returning to Paris I told Whistler of my good fortune. I thought of making pastel drawings; Whistler said ‘Why not do lithographs? Got to Way, he will put you up to all the tricks.’

出版の世界で有望な若手を探していたジョン・レイン(John Lane、1854~1925)が、ローゼンスタインが描いたロダンやヴェルレーヌの戯画を見て、オックスフォードの有名人たち24人を描く仕事を依頼します。

ちなみに、ジョン・レインの甥っ子アレン・レイン(Allen Lane、1902~1970)は後に、ペンギン・ブックス(Penguin Books)を立ち上げます。20世紀イギリスの出版業界のキーになる一族です。

何者でもない21歳の若者にとって、幸運としかいいようのない依頼だったと思います。

当初、パステル画を考えていましたが、ホイッスラーに石版画をすすめられ、ホイスッラーの石版画を制作していたトマス・ウェイのところで版をつくることになります。

p131

Before going to Oxford, I spent some days with Grant Richards in London, making final arrangements with John Lane about the book I was to do, and trying stones and transfer papers at Way’s printing office.

The firm of Thos. Way was an old-established business of lithographic printers. They were Whistler’s pet printers. It was at their office in Wellington Street that he made his early experiments on stone and on transfer paper, sometimes using wash as well as point. He would come there often to work on his stones. The Ways had been associated with Whistler for many years. Old Way, besides owing a unique collection of Whistler’s prints, had acquired many of his paintings. He was a cross-gained old man, with an uncertain temper, but where Whistler was concerned, a willing slave. I received a warm welcome from father and son; Tom Way, whom his father kept in rigid subservience, knew all the processes and tricks of the trade, and took endless trouble to help me with my first essays.

ウィリアム・ローゼンスタインが教わった「石版技術の秘密のすべて(all the secrets of the craft)」や「石版印刷の工程やコツのすべて(all the processes and tricks of the trade)」について、細かく書かれていれば、あとから来る者を歓喜させる、まさに秘儀開陳の書になったのでしょうが、ローゼンスタインの本では石版制作の細部については書かれていません。

ロンドン最高の石版印刷技術者だったウェイ親子と組むことができたのも、21歳のウィリアム・ローゼンスタインにとっては幸運でした。

ローゼンスタインの石版印刷による肖像画集は世紀末で途絶えます。

20世紀に入ってから作られた肖像画集はコロタイプ(collotype)で印刷されます。

その製版はエメリー・ウォーカー(Emery Walker、1851~1933)がしています。

トマス・ウェイがそうだったように、その分野の第一人者が担当します。

そういう意味でも恵まれた人です。

目立たないけれど、持ち物は斯界最高のものというタイプです。

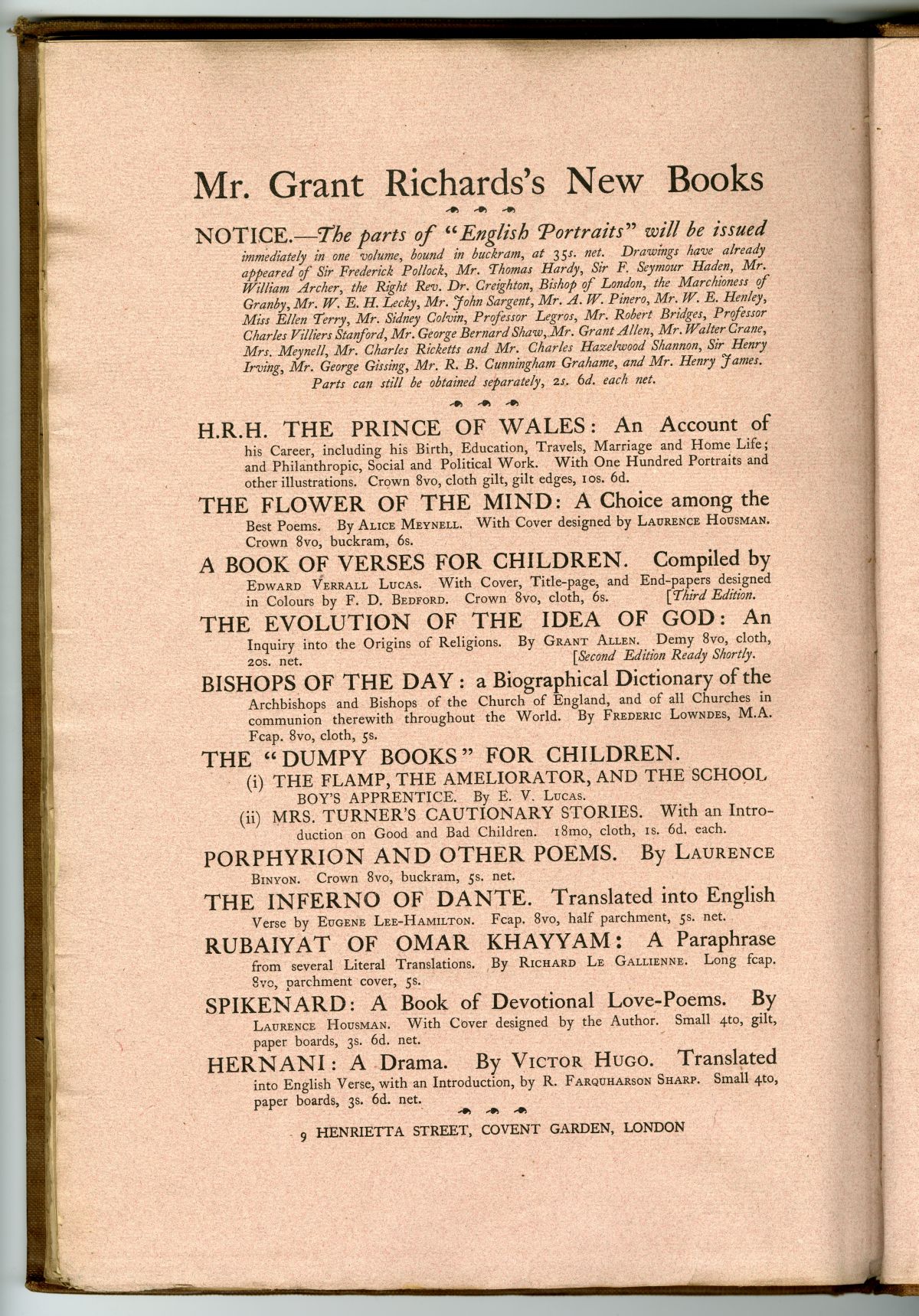

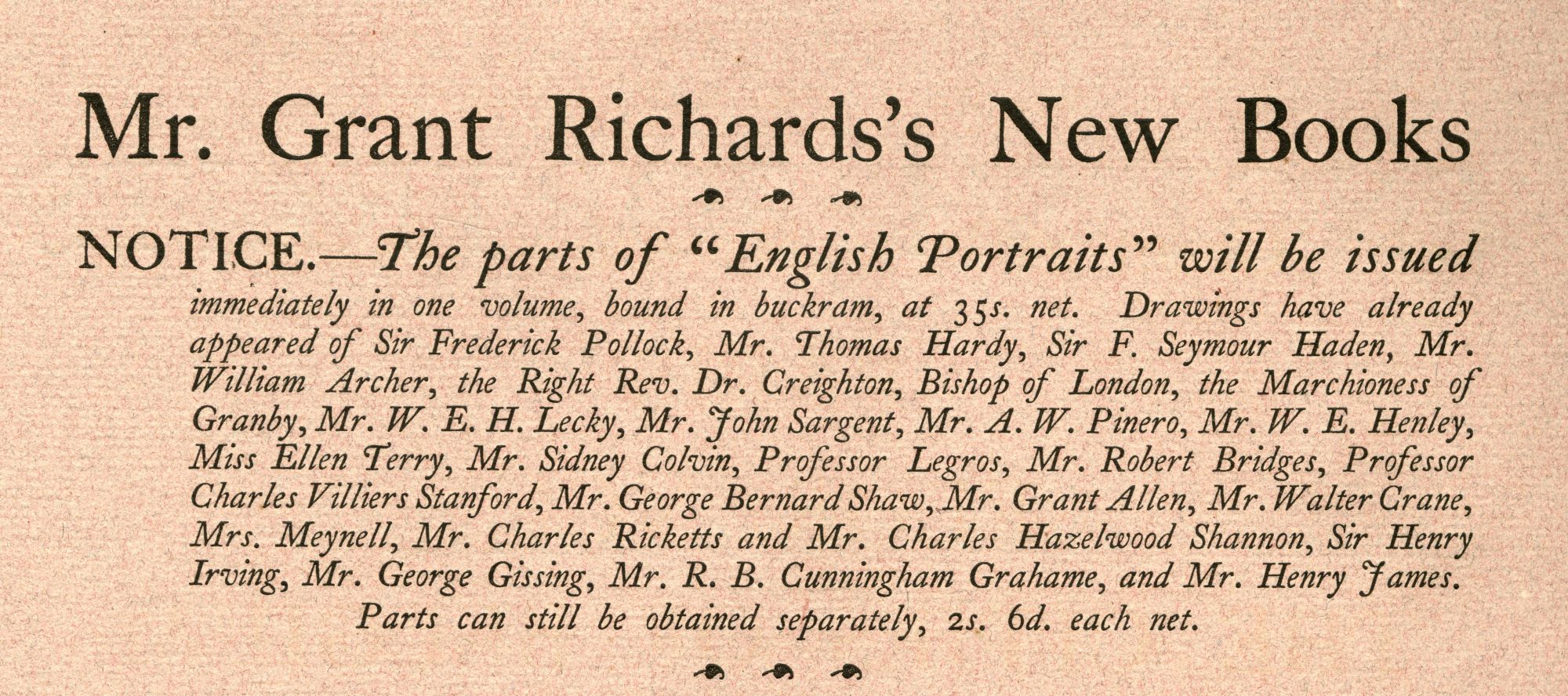

▲William Rothenstein『English Portraits』(1898年、Grant Richards)の広告

2s.6d.の2枚組みが12セット。それぞれ500部。

24枚を1冊にまためたものが750部つくられています。1巻本は35s. という値段になっています。

▲William Rothenstein『English Portraits』(1898年、Grant Richards)の序文

24のポートレイトにそれぞれ短い匿名のコメントが付けられていて、誰が誰のものを書いたかは分からないのですが、書いた15人の名前は序文にあります。

Messr. Grant Allen(1848~1899、作家・自然科学者)

William Archer(1856~1924、劇作家・劇評家)

L. F. Austin(1852~1905、評論家・劇評家)

Max Beerbohm(1872~1956、作家、画家)

Laurence Binyon(1869~1943、詩人・美術史家)

Vernon Blackburn(1866~1907、音楽評論家)

Edward Clodd(1840~1930、銀行家・作家・人類学者)

The Rev. Canon Dixon(1833~1900、ラファエル前派の詩人・メソジストの聖職者、)

Edmund Gosse(1849~1928、詩人・評論家)

C. L. Graves(1856~1944、作家・編集者)

John Gray(1866~1934、詩人・カトリック聖職者)

Laurence Housman(1865~1959、作家・イラストレーター)

Lionel Johnson(1867~1902、詩人・評論家)

Prof. York Powell(1850~1904、歴史学者)

Clement Shorter(1857~1926、評論家・編集者)

ローゼンスタインの自伝『MEN AND MEMORIES』でも、誰が誰について書いたか、細かく書かれていません。

トマス・ハーディの肖像については、ヘンリー・ジェイムズに依頼しましたが、断られています。

ローゼンスタインの自伝に、本文コメントより長いヘンリー・ジェームスの断りの手紙が残されています。

ローゼンスタインの自伝については、「第25回 1931年のウィリアム・ローゼンスタイン『人と思い出』(2012年12月28日)」でも、ちょっとだけ書いています。

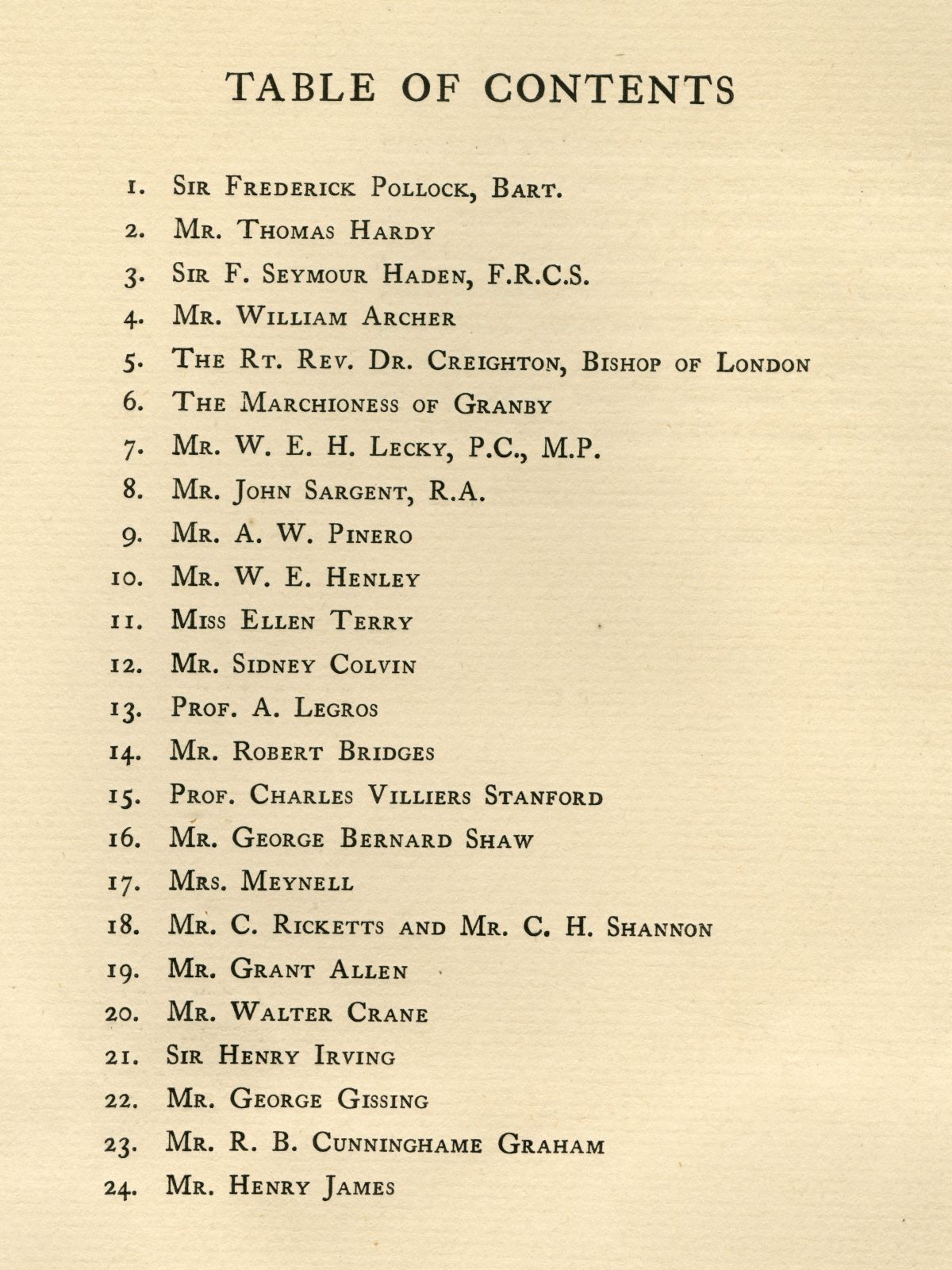

▲William Rothenstein『English Portraits』(1898年、Grant Richards)の目次

1. Sir Frederick Pollack, Bart(1845~1937、法学者)

2. Mr. Thomas Hardy(1840~1928、作家)

3. Sir F. Seymour Haden, F.R.C.S.(1818~1910、医師・銅版画家)

4. Mr. William Archer(1856~1924、劇作家・劇評家)

5. The Rt. Rev. Dr. Creighton, Bishop of London(Mandell Creighton、1843~1901、ロンドン大主教)

6. The Marchioness of Granby(Violet Manners、1856~1937、クランビー侯爵夫人、画家)

7. Mr. W. E H. Lecky, P.C., M.P.(1838~1903、アイルランドの歴史家)

8. Mr. John Sargent, R.A.(1856~1925、アメリカの画家)

9. Mr. A.W. Pinero(1855~1934、劇作家)

10. Mr. W. E. Henley(1849~1903、詩人・編集者)

11. Miss Ellen Terry(1847~1928、俳優)

12. Mr. Sidney Colvin(1845~1927、評論家)

13. Prof. A. Legros(1837~1911、フランスの画家・版画家)

14. Mr. Robert Bridges(1844~1930、詩人)

15. Prof. Charles Villiers Stanford(1852~1924、アイルランドの作曲家)

16. Mr. George Bernard Shaw(1856~1950、アイルランドの劇作家)

17. Mrs. Meynell(1847~1922、詩人・作家)Alice Meynell

18. Mr. C. Ricketts and Mr. C. H. Shannon

Charles Ricketts (1866~1931、画家・書籍制作者)

Charles Haslewood Shannon(1863~1937、画家・書籍制作者)

19. Mr. Grant Allen(1848~1899、作家・自然科学者)

20. Mr. Walter Crane(1845~1915、画家・デザイナー)

21. Sir Henry Irving(1838~1905、俳優)

22. Mr. George Gissing(1857~1903、作家)

23. Mr. R. B. Cunninghame Graham(1852~1936、スコットランドの政治家・ジャーナリスト・冒険家)

24. Mr. Henry James(1843~1916、アメリカの作家)

男性22人、女性3人とだいぶ偏りがあって、

おじさん天国ではあります。

ダンディズムの時代でもあって、おじさんたちが自分をどうみてもらいたいのか、ポージングの見本帖みたいになっています。

アメリカ人・フランス人も含まれているので、『English Portraits』は、イギリスで活動する人の肖像ということでしょう。

25歳の若い画家が、おもに自分の部屋におよそ30歳以上年上の有名人を招いて、対面し会話しながら描いたポートレイトです。

描かれる年長者たちも、自分がどう描かれるのか緊張していたようで、描いてほしい姿と描きたい姿のせめぎあいがあったようです。

描かれた本人たちは自分がほんとうにこんなふうに見えているのかと少し不満を持つ一方、本人を知る友人知人たちは特徴をよくとらえていると感じるような肖像と思われていました。

肖像写真・ポートレイト写真とは違うものでした。

時代を代表する肖像になったかは疑問ですが、時代を切り取った肖像であることは間違いありません。

▲T. Wayのマーク

24枚の肖像は、ロンドンのT.WAYで刷られたと、右下や左下に刻まれています。

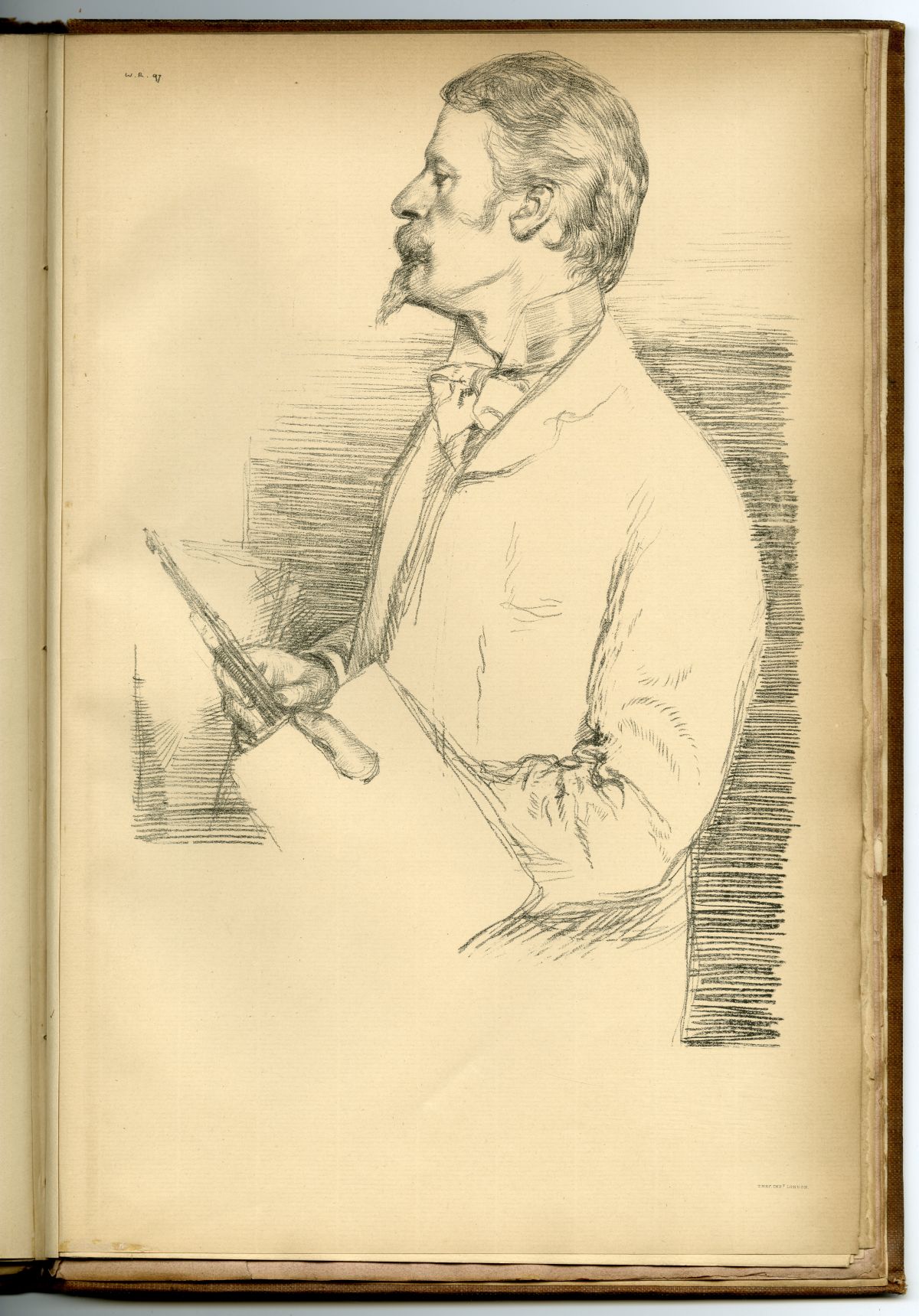

▲William Rothenstein『English Portraits』からジョン・サージェント(John Sargent、1856~1925)

20歳代のウィル・ローゼンスタインは、ジョン・サージェントやジェイムズ・マクニール・ホイッスラーやドカのように女性を描くことが得意でなかったような気がします。

もし、当時の有名女性をたくさん描くポートレイト集という企画だったら、ウィリアム・ロゼンスタインは描き手として選ばれなかったのではないかと思います。

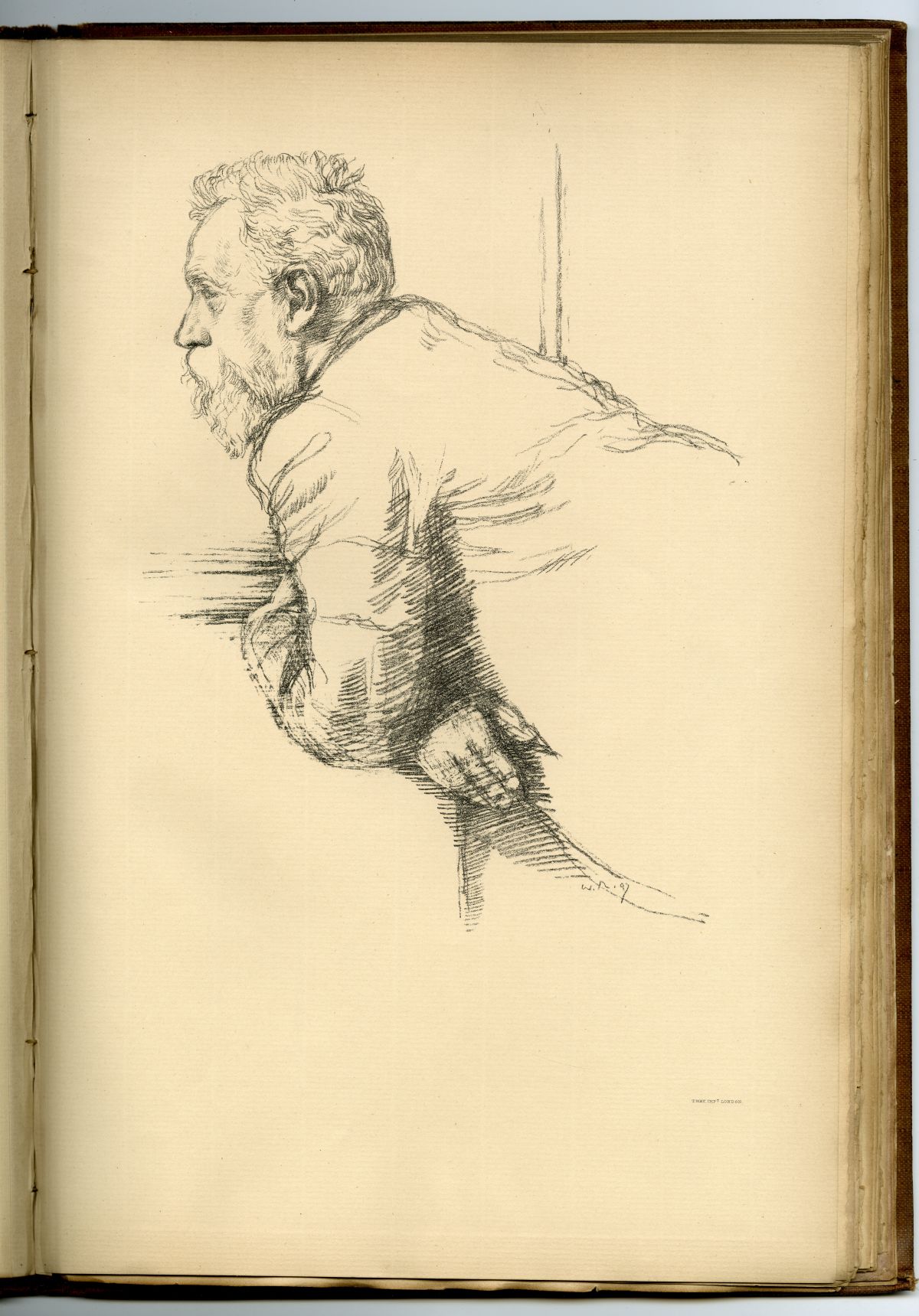

▲William Rothenstein『English Portraits』からウィリアム・アーネスト・ヘンリー

スティーヴンソンの『宝島』のシルヴァー船長のモデルとして知られる人物です。

現在では、クリント・イーストウッドの映画にも使われた「インヴィクタス(Invictus)」という詩で知られています。

William Rothenstein『MEN AND MEMORIES Recollections of William Rothenstein 1872-1900』(1931年、FABER & FABER)に、このウィリアム・アーネスト・ヘンリーの肖像のためにオスカー・ワイルドが書いた、使われなかったテキストが残されています。

p312

He founded a school and has survived all his disciples. He has always thought too much about himself, which is wise; and written too much about others, which is foolish. His prose is the beautiful prose of a poet, and his poetry the beautiful poetry of a prose-writer. His personality is insistent. To converse with him is a physical no less than an intellectual recreation. He is never forgotten by his enemies, and often forgiven by his friends. He has added several new words to the language, and his style is an open secret. He has fought a good fight and has had to face every difficulty except popularity.

【試訳】彼は一派をたちあげ、弟子たちみなより長生きした。彼はいつも自分自身について考えすぎていて、それは賢明である。一方、他人について書きすぎていて、それは愚かである。彼の散文は詩人の書く美しい散文であり、彼の詩は散文作家の書く美しい詩である。彼の性格はつよい。彼と会話することは、知的な娯楽であると同時に肉体的な娯楽でもある。彼は敵からは決して忘れられず、友人からはしばしば許される。彼は英語にいくつもの新しいことばを加え、その文体は公然の秘密となっている。彼はよく戦い、人気を得るということ以外のあらゆる困難に立ち向かってきた。

刊行されたものには、次のテキストがウィリアム・アーネスト・ヘンリーの肖像に添えられました。

In literary conflict he has worn out more than one red waistcoat, and in politics he is a staunch reactionary, with a great contempt for the Victorian Era. He is so fine an exponent of philosophic Toryism, and has so fast a grip of its principles, that he would have been a fearful thorn in the Tory side had he gone into the House of Commons. Happily, he chose to adorn Literature, and is known to us as the writer of many beautiful verses and as the most trenchant of all our critics. His style ― so wholly his own, with its curt and burnished phrases ― is a trap in which several young men have come to most untimely ends; whilst others, still with us, owe much of their success to his influence and his encouragement. He is a famous talker, who will listen with the utmost courtesy to any one who dares interrupt him, and the old tag, ex forti dulcedo, seems quite appropriate to “Burly,” for he is as much loved by all who know him as he is feared by all whom he knows. He has written plays (much admired by every actor-manager) with Robert Louis Stevenson, he edited Burns and The Scots Observer, has ever been of a habit most disputative and polemic, and is supposed to admire the writings of Mr. Andrew Lang. Indeed, it is one of the most startling facts in modern ethnography that Mr. Henley is not a Scotchman.

【試訳】文学論争では、彼は何着もの決闘用の赤いウエストコートを着古した。政治においては、彼は新しいもの好きのヴィクトリア朝時代を軽蔑する、断固たる反動主義者である。彼は哲学的な保守主義の優れた代表者であり、その原則をしっかり把握しているため、下院に入れば、保守主義側の恐れを知らない棘となっただろう。幸いなことに、彼は文学の道を選び、多くの美しい詩の作者として、また最も辛辣な批評家として知られている。無愛想で洗練された言い回しが特徴的な彼の文体は、何人もの若者を不幸な最期へと導いた。彼は有名な話好きで、口を挟もうとする者には最大限の礼儀を尽くして耳を傾ける。古い言い回し、ex forti dulcedo(強さから甘さが生まれる)は、「バーリー(デカブツ)」にとても適しているように思える。なぜなら、彼は彼を知るすべての人から恐れられているのと同じくらい、彼を知るすべての人から愛されているからである。彼は、ロバート・ルイス・スティーブンソンと共に戯曲を書いた(すべての俳優・舞台監督に賞賛されている)、バーンズの本と『スコットランド・オブザーバー』を編集した。最も論争的で極論的な癖があり、アンドリュー・ラング氏の著作を賞賛していると言われている。実際、ヘンリー氏がスコットランド人でないことは、現代の民族学において最も驚くべき事実のひとつである。

使われたのはマックス・ビアボウム(Max Beerbohm、1872~1956)が書いたテキストでした。

ローゼンスタインはオスカー・ワイルドの原稿を気に入っていたのに、オスカー・ワイルドが出獄まもないということもあったのでしょうか。

ビアボームはほかにも書いているでしょうから、ワイルドのテキスト使っていれば、本の面白さも上がったのにな、と思います。

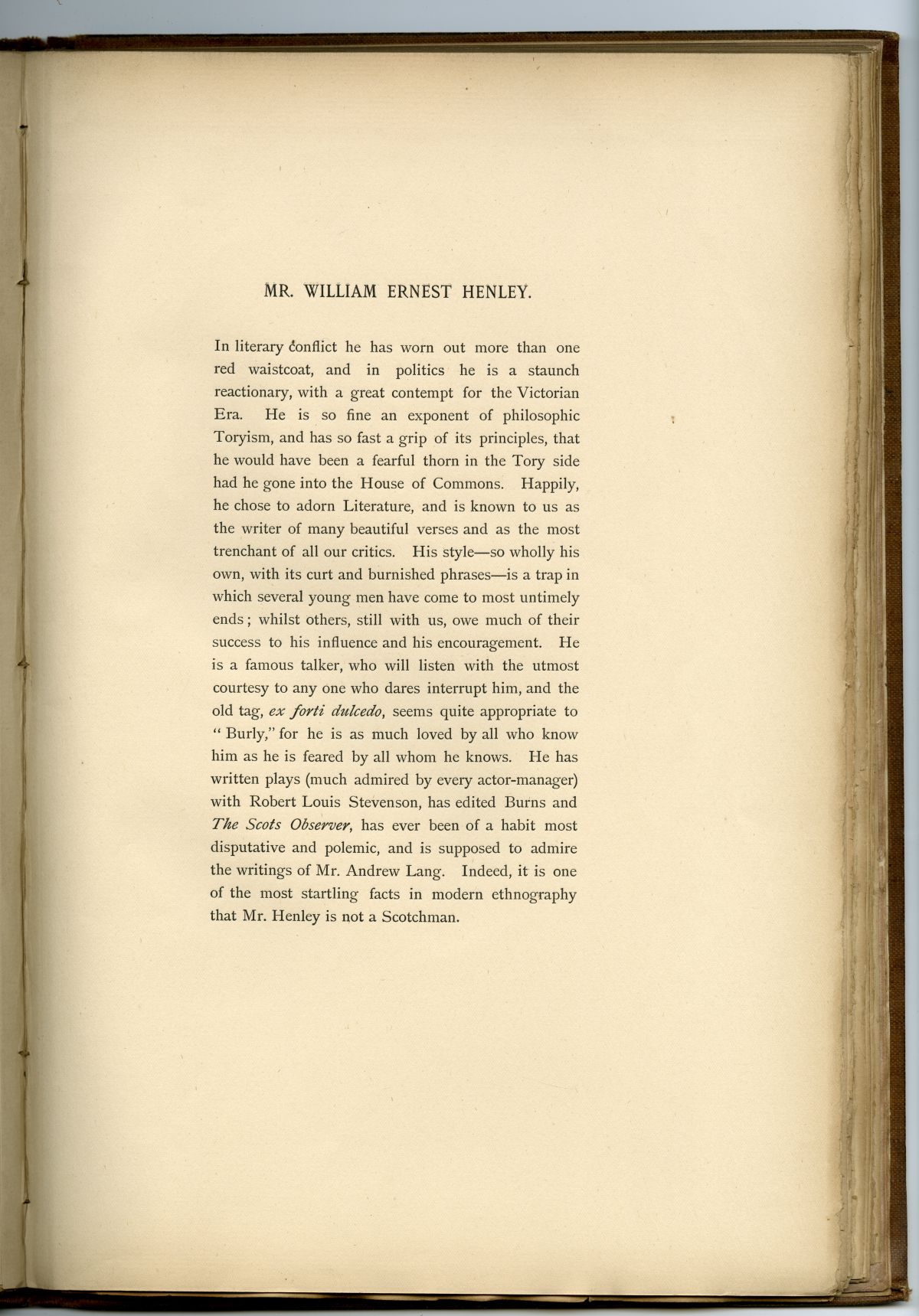

▲William Rothenstein『English Portraits』からリケッツ&シャノン

リケッツ&シャノンについては、「第320回 1896年の『ペイジェント(The Pageant)』(2020年9月20日)」「第321回 1897年の『ペイジェント(The Pageant)』(2020年9月26日)」でも少し書いています。

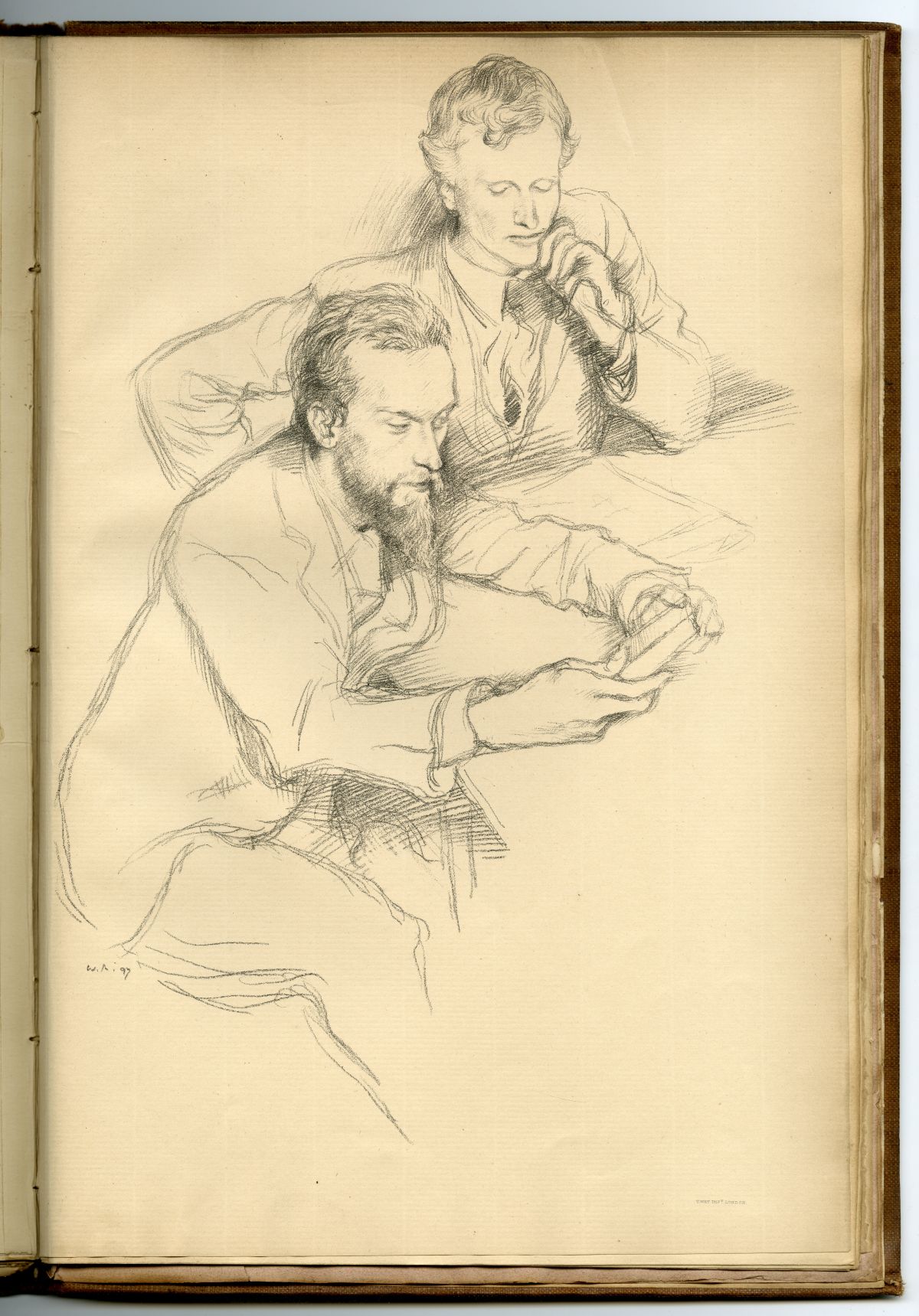

▲William Rothenstein『English Portraits』からウォルター・クレイン

▲William Rothenstein『English Portraits』からヘンリー・ジェームズ

▲William Rothenstein『English Portraits』からエレン・テリー

数少ない女性の肖像のひとつ。

当時のイギリス演劇界の代表する舞台女優。

描いた日が、ちょうどエレン・テリーの50歳の誕生日、つまり1897年2月27日と分かっています。

エレン・テリーは、ウィリアム・ローゼンスタインの友人、ゴードン・クレイグの母親です。

この肖像は、大女優というより、友達のお母さんを描いたという印象を受けます。

◆拾い読み・抜き書き◆

エレン・テリ―の息子ゴードン・クレイグと、ウィリアム・ローゼンスタインは同い年で友人でした。

ゴードン・クレイグも気になる存在で、「第102回 1957年のエドワード・ゴードン・クレイグ『わが生涯の物語へのインデックス』(2013年4月17日)」「第103回 1924年のエドワード・ゴードン・クレイグ『木版画と覚書』(2013年4月23日)」で少し書いています。

世紀の舞踏家イザドラ・ダンカン(Isadora Duncan、1877~1927)とゴードン・クレイグの出会いは現実離れしていて、こんなこともあったんだと思うばかりです。

イサドラ・ダンカンの自伝から、彼女とゴードン・クレイグの出会いの部分と、彼女のゴードン・クレイグ評価の部分を、オリジナル版や翻訳から抜き書きしてみます。

手もとには、冨山房からの邦訳が2冊あります。

■イサドラ・ダンカン『わが生涯』小倉重夫・阿部千律子訳(1975年9月25日初版発行、冨山房)

1980年8月5日3刷発行

■『魂の燃ゆるままに――イサドラ・ダンカン自伝』山川亜希子・山川紘矢訳(2004年5月12日第1刷発行、冨山房インターナショナル)

2004年版「訳者あとがき」に、「本書はすでに一九七五年に同じ冨山房より小倉重夫氏と阿部千律子氏の共訳で『わが生涯 イサドラ・ダンカン』と題して出版されています。イサドラの足跡をさらに多くの人々に知ってほしいという冨山房の意向を受け、このたび私たちの新訳で出版させていただきました。」とあります。

1975年版を廃した理由は、はっきり分かりません。

◆

まずは、オリジナル版から。

■Isadora Duncan『My Life』(1927年、Garden City、Horace Liveright)

Internt Archiveで閲覧

p180

CHAPTER NINETEEN

ONE night in 1905 I was dancing in Berlin. Although as a rule I never notice the audience when I am dancing—they always seem to me like some great god representing Humanity—this evening I was aware of some personality sitting in the front row. Not that I looked, or saw, who it was, but I was psychically aware of its presence, and when the performance was over, there came into my loge a beautiful being. But he was very angry.

“You are marvellous!” he exclaimed. “You are wonderful ! But why have you stolen my ideas? Where did you get my scenery?”

“What are you talking about? These are my own blue curtains. I invented them when I was five years old, and I have danced before them ever since!”

“No! They are my décors and my ideas! But you are the being I imagined in them. You are the living realisation of all my dreams.”

“But who are you?”

Then came from his mouth these wonderful words:

“I am the son of Ellen Terry.”

Ellen Terry, my most perfect ideal of woman! Ellen Terry . . . !

“Why, you must come home and have supper with us,” said my unsuspecting mother. “Since you take such an interest in Isadora’s art, you must come home to supper with us.”

And Craig came home to supper.

He was in a wild state of excitement. He wanted to explain all his ideas about his art, his ambitions. . . .

And I was most interested.

But, one by one, my mother and the others became quite sleepy, and one by one, they went off to bed with various excuses, and we were left alone. Craig went on talking about the art of the theatre. He illustrated his art with gestures.

Suddenly, in the midst of all this, he said:

“But what are you doing here? You, the great artist, living in the midst of this family? Why, it’s absurd! I was the one who saw and invented you. You belong to my scenery.”

Craig was tall, willowy, with a face recalling that of his wonderful mother, but even more delicate in features. In spite of his height, there was something feminine about him, especially about the mouth, which was sensitive and thin-lipped. The golden curls of his boyhood pictures—Ellen Terry’s golden-haired little boy, so familiar to London audiences—were somewhat darkened. His eyes, very near-sighted, flashed a steely fire behind his glasses. He gave one the impression of delicacy, a certain almost womanly weakness. Only his hands, with their broad-tipped fingers and simian square thumbs, bespoke strength. He always laughingly referred to them as murderous thumbs—“Good to choke you with, my dear!”

I, like one hypnotised, allowed him to put my cape over my little white tunic. He took my hand, we flew down the stairs to the street. Then he hailed a taxi and said, in his best German, “Meine Frau und mich, wir wollen nach Potsdam gehen.”

p184

Gordon Craig is one of the most extraordinary geniuses of our epoch—a creature like Shelley, made of fire and lightning. He was the inspirer of the whole trend of the modern theatre. True, he has never taken an active part in the practical life of the stage. He has stayed apart and dreamed, and his dreams have inspired all that is beautiful in the modern theatre to-day. Without him, we should never have had Reinhardt, Jacques Copeau, Stanislavsky. Without him, we would still be back in the old realistic scenery, every leaf shimmering on the trees, all the houses with their doors opening and shutting.

■イサドラ・ダンカン『わが生涯』小倉重夫・阿部千律子訳(1975年9月25日初版発行、冨山房)

1980年8月5日3刷発行

p191

第19章

一九〇五年のある夜、私はベルリンで踊っていた。私は自分の習慣として、踊る時に観客に注意を払うことはけっしてしなかったけれども――私には観客は人類を代表する偉大な神のように思えた――この日に限って、最前列に座っているある人に気が付いた。私は見たのではなかったから、それが一体誰であるかは分からなかった。けれども、私は心理的にその人の存在を知覚した。舞台がはねた時に楽屋に美しい人が入って来た。この人はとても怒っていた。

「君はまったく素晴らしいよ。まったくね。だが、なぜ君は僕のアイディアを盗んだのだ。僕の考えていた背景をどこから持って来たのかね」彼はこう叫んだ。

「何の話をしていらっしゃるのです。これは私の考案した碧いカーテンですわ。私が五歳の時の発明で、今までずっとこれで踊っているのよ」

「否、そうじゃない。あれは僕の使う背景とアイディアだ。だけど君は僕の背景に踊らせようと思っていたその人だ。君は僕の夢を実現化させた人だ」

「貴方は一体どなたですか」

すると彼の口から驚くべき言葉がかえってきた。

「僕はエレン・テリーの息子です」

エレン・テリー、女性の理想として私が尊敬していたエレン・テリーの……。

「まあ、それでは私の家へいらっしてご一緒に夕食をいただきましょう」と、人なつっこい私の母がこう言った。

「貴方が、娘のイサドラの芸術にそれほど興味をおもちになるんでしたら、ご一緒に夕食を召し上がらなくてはいけません」と。

それでこのテリーの息子、クレーグは夕食に招かれてやって来たのであった。

彼は非常に興奮していた。自分の抱負と芸術に関するあらゆる理想を説明しようとしていた。私は非常に興味深く聞いていた。

けれども、母や他の人たちは一人ずつ眠気をもよおして、いろいろな口実をこしらえて寝室へ引っ込んでしまい、私たち二人が残った。クレーグは劇場芸術について話し出した。彼の話には手真似が入った。

ところが、突然この最中に彼はこんなことを言い出した。

「ところで、君はここで何をしているのです。貴女のような偉大な芸術家が、この家族と共棲しているなんて不合理ですね。僕は君の才能を発見した人間です。君は僕のものだ」

クレーグは背の高い蒲柳の質であったが、美しい母に似たその顔付きは、また極めてデリケートであった。背が高いにも似ず、どこか、殊に鋭敏で細いその唇元に、女性的なところのある人であった。彼の幼年時代の絵にみる金髪は――エレン・テリーの金髪の息子としてロンドンの人たちには有名であったが――幾らか黒くなっていた。強い近視の彼の両眼は、眼鏡の下で火花を散らすかのように光っていた。彼は人に、繊細さとほとんど女性のようなかよわい印象を与えた。ただ、先の太い、猿のように四角い親指をもつ手だけが、男性らしい強さを物語っていた。彼は平生この親指のことを、殺人的な親指と言って笑い、「君を絞め殺すにちょうどよいね」と言うのであった。

私は催眠術をかけられた人間のように、彼に自分のケープを白い小さなチュニックの上にかけさせた。彼は私の手をとり、階段を下りて町へ飛び出した。それからタクシーを呼び止めて歯切れのよいドイツ語で「二人をポツダムへやってくれないか」と言った。

p195

クレーグはわれわれの時代の生み出した非凡な天才である――彼はシェリーのように火と光で出来上がった人間である。彼は現代劇場の全趨勢に一抹の清気を吹き込んだ。事実、彼は舞台の実践面にたずさわらなかった。彼は現代劇場とは、超然としていながら、しかもその中の美的分子はことごとく彼の夢から生まれ出ていないものはない。彼なくしてラインハルト、ジャック・コポウ、スタニスラフスキーは生まれなかったのである。彼なくして木の上で揺らいでいる木の葉や、開けたり閉めたりする扉の付いた、家を使った古いリアリスティックな背景を使う以上の頭はなかったであろう。

■『魂の燃ゆるままに――イサドラ・ダンカン自伝』山川亜希子・山川紘矢訳(2004年5月12日第1刷発行、冨山房インターナショナル)

p227

第19章

一九〇五年のある版、私はベルリンで踊っていた。原則として、私は踊っている間は絶対に観客を意識しなかった。私には、観客はつねに人類を代表する偉大な神のように思えた。しかしこの夜、私は前列に座っているだれかを意識していた。その人がだれか見たわけでも見えたわけでもないが、感覚的にその人物の存在を感じていた。公演が終わったとき、私の楽屋に美しい人物がやって来た。しかし、彼はとても怒っていた。

「あなたはすばらしい」と彼は言った。「とてもいい。だが、なぜ僕のアイディアを盗んだのですか。どこで僕の背景を見つけたのですか」

「何をおっしゃっているのですか。あれは私の青いカーテンです。五歳のときに私が考え出したもので、それ以来ずっと、あのカーテンの前で踊っているのですよ」

「いいや、あれは僕の舞台装置で、僕のアイディアです。でもあなたこそ、僕がそのなかにいてほしいと思った人だ。あなたは僕のすべての夢を具現化した人です」

「いったい、あなたはどなたですか?」

すると、彼の口からすばらしい言葉が返ってきた。

「僕はエレン・テリーの息子です」

エレン・テリー、彼女は私がもっとも理想とする女性だった。彼がエレン・テリーノ息子だとは!

「まあ、ではぜひ家に来ていただいて、いっしょにお食事しましょうよ」となんの疑いもせずに母が言った。「イサドラの踊りに興味がおありなのですから、家にいらしていっしょにお食事すべきですわ」

そして、エレン・テリーの息子、ゴードン・クレーグは夕食をしに私たちの家に来た。彼はすっかり興奮していた。そして、彼の芸術、アイディア、野心について、すべてを説明したがっていた。私も興味津々だった。

そのうち母やほかの人たちは眠くなって、一人ずつ、いろいろな言い訳をしながら寝室に行ってしまった。そして私たちだけが残った。クレーグは劇場芸術について話し続け、身ぶり手ぶりで自分の芸術を表現した。

突然その途中で彼が言った。

「でも、あなたはここで何をしているのです。あなたのような偉大な芸術家がこの家族といっしょに住むなんて、どうしてですか、変ですよ! 僕は君の才能を発見した人間です。君は僕のものだ」

クレーグは背が高くすらりとして、そのすばらしい母親にそっくりの容貌をしていたが、もっと繊細な感じだった。背が高いにもかかわらず、どこか女性的なところがあった。とくに口のあたりはやさしい感じで神経質そうな薄い唇をしていた。少年時代の写真の彼は金髪だったが、それはいくらか濃くなっていた。彼はエレン・テリーの金髪の息子として、ロンドンのファンの間で有名だった。彼はひどい近眼で、その日は眼鏡の奥で鋭い炎を発していた。そして、人に極端な繊細さと女性的な弱さを感じさせた。先の太い指と四角い親指だけが、彼の強さを表していた。彼はいつも笑いながら、殺人のための親指と言ったものだった。「君の首を絞めるのに具合がいいんだよ」

私は催眠術にかけられたように、彼が私にチュニックの上からケープをかけるままにさせた。彼は私の手を取り、二人は階段を駆け下りて通りに出た。そして彼はタクシーを呼び止めて下手くそなドイツ語で言った。「妻と私は、ポツダムまで行きたいのです。」

「彼はひどい近眼で、その日は眼鏡の奥で鋭い炎を発していた。」は「His eyes, very near-sighted, flashed a steely fire behind his glasses.」ですから、「その日」は「彼の目」でしょうか。

p232

ゴードン・クレーグは、私たちの時代のもっともすぐれた天才の一人である。火と雷鳴からできたシェリーのような人間だった。彼は現代演劇全体の動向に影響を与えた一人だった。彼は確かに、実際の舞台活動では積極的な役割を担ったことはない、彼は人々から離れたところで夢を見ていた。そして彼の夢は今日の現代演劇の美しいものすべてに影響を与えている。彼なくしては、ラインハルトもジャック・コポーもスタニスラフスキーも生まれなかっただろう。彼がいなかったら、私たちはまだ、古風で写実的な舞台装置を使い続けていただろうと思う。木の葉は全部テカテカと光り、すべての家には開閉できるドアがついていたことだろう。

国会図書館には、1936年にガリ版で自費出版された『イサドラ・ダンカン自叙伝』の初訳も収蔵されていて、個人送信サービスを使ってオンラインで閲覧できます。

小倉重夫・阿部千律子訳の訳者あとがきでは「公刊するには粗末なもの」と書かれていましたが、訳語の選択では、そのまま使っているものの多いようです。

■『イサドラ・ダンカン自叙伝』(上巻・下巻)森下利幸訳(1936年6月9日発行)

販賣所 東京音樂出版協會

渡欧記念、限定百部家藏版

謄写版(武藤謄印社)

下巻p11

第十九章

一九〇五年の或夜、私はベルリンで踊って居た。私は自分の習慣として踊る時に、見物人に注意する事は断じてしなかったけれども、(見物人は人類を代表する偉大な神のやうな気がして)、この日に限って、第一席に坐かけてゐる。或る人に気がついた。私が見たんではない。それが一体誰であるかは分からなかったけれども、私は心理的に其の人の存在を知覚し舞台がはねた時に、楽屋に美しい人が入って来た。この人は大変怒ってゐた。

君は全く素晴らしいよ。全くね。だが何故、君は僕の考へを盗んだのだ。僕の考へてゐた背景を何処から持って来たのか?」彼はかう叫んだ。

何の話をしてゐらっしやるんです。これは私の考へ出した碧いカーテンですわ、私が五才の時の発明で、今迄ずっと、これで踊ってゐるのよ。」

「いゝや、さうぢやない、あれは僕の用ふ背景と、考へにそっくりだ! だけどあなたは僕の背景に踊らせやうと思ってゐた其の人だ、君は僕の夢の実現された人間だ!」

「僕はエレンテリの息子です。」

エレンテリー、女の子の女として私の尊敬してゐたエレンテリー。

「まあ、それでは私の家へゐらっして一緒に夕食を頂きませう。」

と人なつこい私の母がかう言った。

あなたが、娘のイサドラの藝術にそれほど興味をおもちになるんでしたら、一緒に夕飯を召上らなくちやいけません。」と。

それでこのクレイグは(テリの息子)夕食に招かれにやって来たのであった。

この人は非常に興奮してゐた。自分の抱負と藝術に関する理想を説明しやうとしてゐたが、私は非常な興味をもって彼の話を聞いた。

けれども、母と他の人達は一人づゝ眠気を催ほして種々な口実を拵へて寝室へ引込んでしまって、私共二人は残された。クレイグは劇に就いて話し出した。彼の話には手眞似が入った。

ところが、突然この最中に彼は、

「ところであなたは、此処で何をしてゐるんです。貴女のやうな藝術家の精華ともいふべき人が、この家族と共棲してゐるなんて可笑しいですね。僕は君の才能を発見した人間です。君は僕のものだ。」

クレイグは母に似て、背の高い蒲柳の質であったが、其の顔付は、又非常にデリケートであった。背の高いのにも似ず、何処かに女性的な所のある(殊にその唇元に)人であった。彼の幼年時代の金髪の絵画はエレンテリーの金髪の息子としてロンドンの人達には有名であった。その金髪はいくらか黒くなって居た。近視の強い彼の両眼は、眼鏡の下で火花を散らすかのやうに光ってゐた。彼の人に与へる印象は繊弱さと、殆んど女のやうなかよはさであった、唯、先きの太い猿のやうに四角の拇指をもつ手だけが男性らしい強みを物語ってゐた。彼は平生、この拇指の事を殺人的な拇指と言って笑った。君を絞め殺すに丁度好いね、君と言ふのであった。

私は催眠術にかけられた人間のやうに、彼に自分のケープを白い小さなタニックの上にひっかけさせた。彼は私の手を取って階段を下りて町へ飛出した。それからタキシーを呼びとめて歯切れの好いドイツ語で「Meine Frau und mich, wir wollen nach Potsdam gehen.」と言った。

p18

クレイグは吾々の時代の生み出した非凡な天才である。彼はシヱリーのやうに火と雷で出来上った人間である。彼はあらゆる劇場(現代の)の全趨勢に一抹の清気を吸入した。彼が舞台の実際的方面にたづさはらなかったのは事実であるが、彼は現代劇場とは、超然として居り乍らしかもその中の美的分子は悉く彼の夢から生れ出てゐないものはない。彼なかりせば、ラインハルト、ジャックコポウ、スタニスラヴスキは生れなかったんである。彼なかりせば木の上で擦いでゐる、木の葉や、開けたり、閉めたりする扉のついた家を使った舊い自然主義の背景を使ふ以上の頭はなかったらう。

■「The golden curls of his boyhood pictures」

「彼の幼年時代の絵にみる金髪は(1975年)」「少年時代の写真の彼は金髪だったが(2004年)」「彼の幼年時代の金髪の絵画は(1936年)」と訳され、いずれも巻き毛が消えていますが、絵と写真で分かれています。 ゴードン・クレイグは子役として数々の舞台に立っていたので、絵も写真も残されています。調べ甲斐がありそうです。

■「He was the inspirer of the whole trend of the modern theatre.」

「彼は現代劇場の全趨勢に一抹の清気を吹き込んだ。(1975年)」「彼は現代演劇全体の動向に影響を与えた一人だった。(2004年)」「彼はあらゆる劇場(現代の)の全趨勢に一抹の清気を吸入した。(1936年)」1975年版は1936年版の「一抹の清気」という訳を流用しています。

■「Then he hailed a taxi and said, in his best German, “Meine Frau und mich, wir wollen nach Potsdam gehen.”」

《

それからタクシーを呼び止めて歯切れのよいドイツ語で「二人をポツダムへやってくれないか」と言った。(1975年)》《そして彼はタクシーを呼び止めて下手くそなドイツ語で言った。「妻と私は、ポツダムまで行きたいのです。」 (2004年)》《それからタキシーを呼びとめて歯切れの好いドイツ語で「Meine Frau und mich, wir wollen nach Potsdam gehen.」と言った。(1936年)》「in his best German」の訳が正反対になっています。

ゴードン・クレイグがベルリンにいた理由にも、ウィリアム・ローゼンスタインがからんでいます。

当時のドイツのアートシーンの中心的存在ハリー・ケスラー伯爵(Harry Kessler、1868~1937)を、ウィリアム・ローゼンスタインに紹介されて、ベルリンに滞在していたのでした。

文化史的大事件でもあった、この駆け落ちについては、イサドラ視点だけでなく、複数の視点で見ると、話はもっと豊かな姿を見せるのではないかと思います。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

シネイド・オコナー(Sinéad O'Connor、1966~2023)の訃報。

1990年ごろはシンニード・オコナーという表記が一般的でした。

シンニード・オコナー『蒼い囁き(I Do Not Want What I Haven't Got)』(1990年、東芝EMI、Chrysalis)

日本盤の解説と対訳は中川五郎。

Andy Rourke(1964~2023)、Karl Wallinger、Jah Wobbleらが参加しているのに目立たちません。

「Nothing Compares 2 U」(邦題は「愛の哀しみ」)の曲の力が図抜けていて、作曲者のプリンスがすごいのかということになってしまいそうですが、

彼女の歌あってこそ記憶に残るものになったのだと思います。

ザ・チーフタンズ(The Chieftains)『ロング・ブラック・ヴェイル(The Long Black Veil)』(1995年、BMGビクター、RCA)

「The Foggy Dew」と「He Moved Through The Fair」と、哀しい歌を聴かせてくれます。

手もとにあるCDをひっくり返すだけでも、彼女が歌う作品がいろいろと出てきます。

いろんな人が一緒に歌ってほしかった人だったのだなと思います。

Hal Willnerプロデュースの『Stay Awake』(1988年)「Someday My Prince Will Come」

Christy Moore『Voyage』(1989年)「Middle Of The Island」

The Theの『Mind Bomb』(1989年)「Kingdom Of Rain」

World Party『Goodbye Jumbo』(1990年)「Sweet Soul Dream」

『Red Hot + Blue』(1990年)「You Do Something To Me」

Peter Gabriel『Us』(1992年)「Blood Of Eden」

Shane MacGowan『You're The One』(1995年)「Haunted」

Rick Wright『Broken China』(1996年)「Reaching For The Rail」「Breakthrough」

The Chieftains『Tears Of Stone』(1999年)「Factory Girl」

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

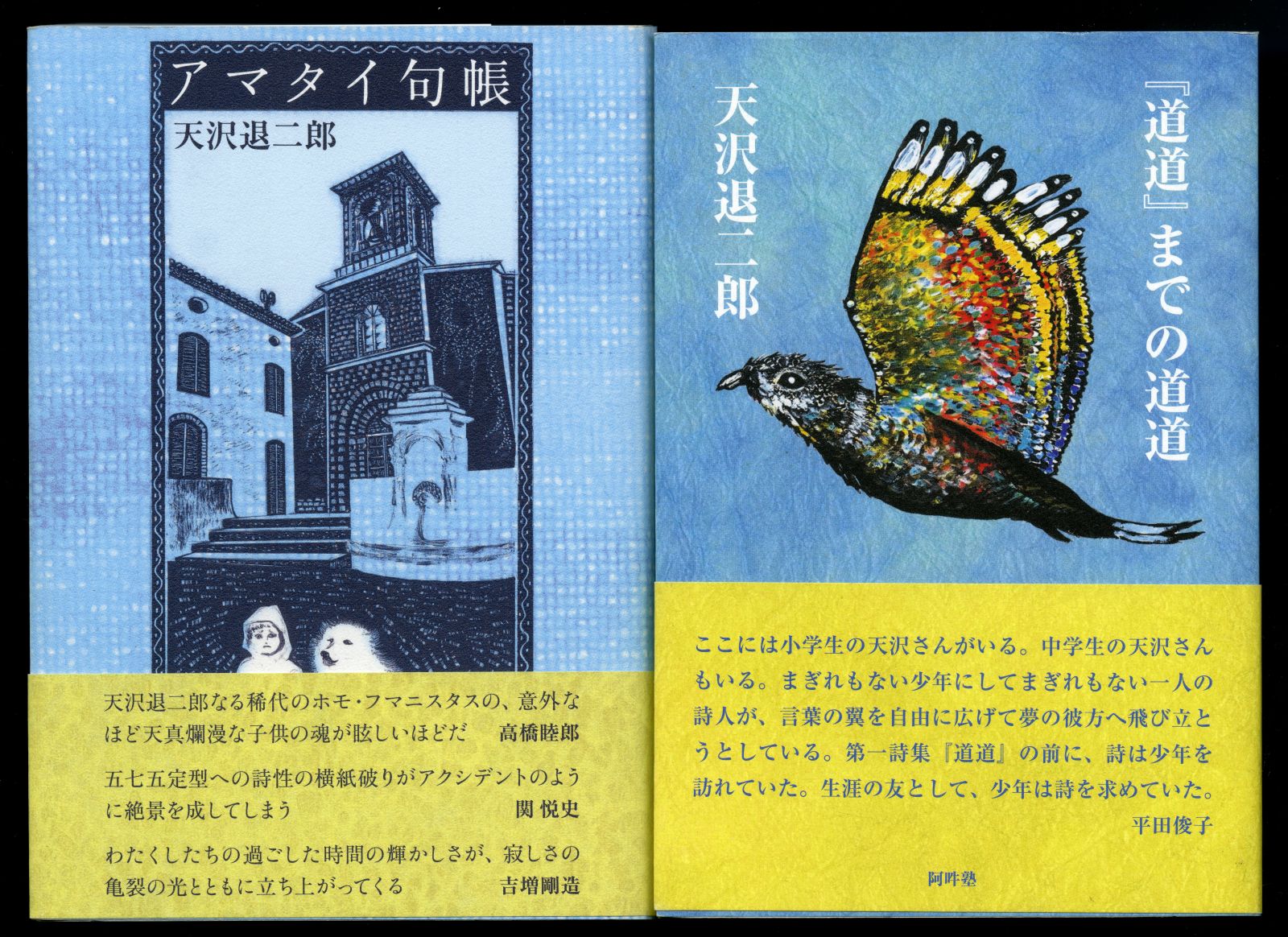

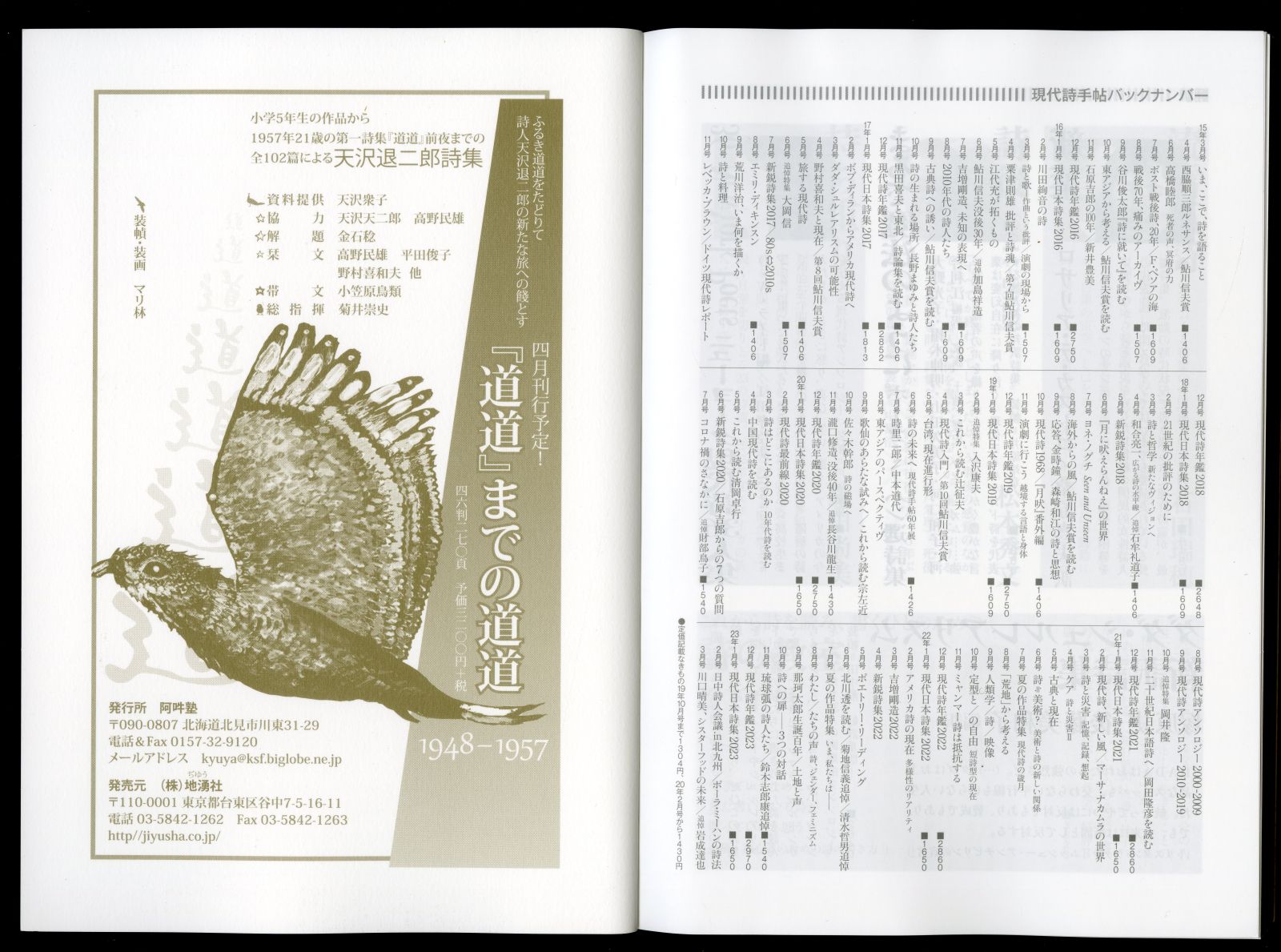

398. 2022年と2023年の天沢退二郎の青い本(2023年7月4日)

線状降水帯が鹿児島市にもかかって、強く重い雨が繰り返し降っていましたが、ようやくその帯が離れていったようです。

天沢退二郎「少年詩篇」冒頭の「夕立ち」で吹き荒れていたような激しい雷雨が、繰り返し繰り返し降っていました。

わたしにとって「水の詩人」という形容が思い浮かぶ天沢退二郎ですが、「線状降水帯」ということばは、天沢退二郎の詩世界では見ることはありませんでした。

最近使われだした言葉だからでしょうか。

天沢退二郎(1936~2023)は、2023年1月25日に亡くなりました。

2022年7月31日発行の『アマタイ句帳』(思潮社)は、生前最後の本、2023年5月20日発行の《『道道』までの道道》(阿吽塾)は、没後最初に刊行された本ということになるのでしょうか。

いずれも青いカバーに黄色の帯、兄弟姉妹のような本です。

装幀・装画は、どちらもマリ林によるものです。

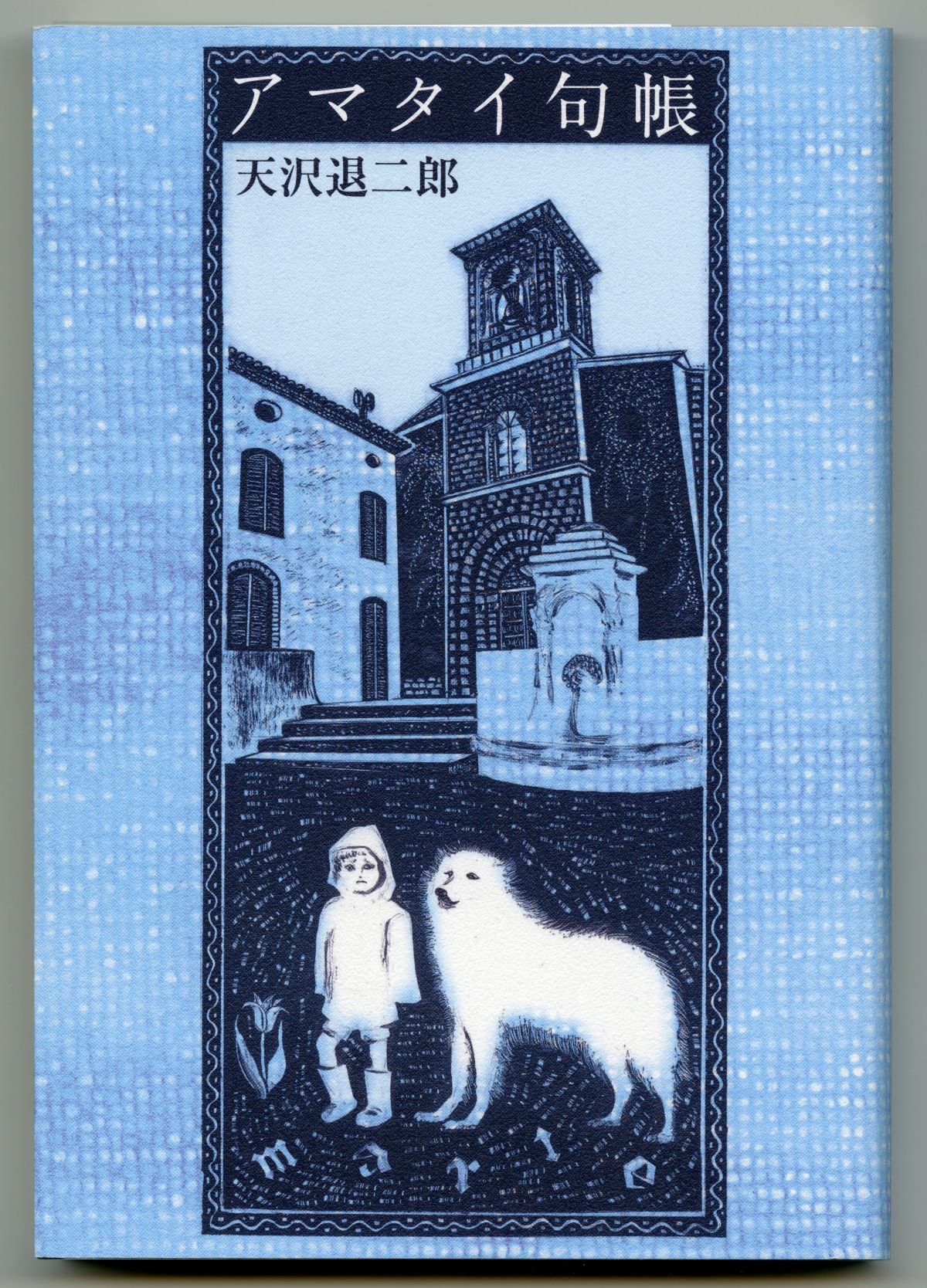

『アマタイ句帖』(2022年、思潮社)カバー

縦190×横130×幅19ミリ。240ページ。

前書きや後書きに天沢退二郎の文章はなく、マリ林が夫恋の「後記」(日付は2022年5月)を寄せています。

同人誌『蜻蛉句帳』に1998年8月から2019年4月まで連載された、五七五の定型句をまとめた作品集。

詩人・天沢退二郎の生前最後の本が句集というのは、どこか腑に落ちないところもありますが、20年を再体験できる句集です。

年代順に並べられているため、2011年3月11日が近づくとドキドキします。

そのときの句は、オレンジ党の物語では敵対する側だったカラスが主役になっていました。

オレンジ党の物語で味方だったカケスやヒヨドリたちよりお気に入りのようです。

2007年5月発表の「物語のさなかで他」連作は、ちょうど『オレンジ党 最後の歌』(2011年12月25日初版発行、復刊ドットコム) 執筆中の句で、改めて『オレンジ党 最後の歌』は、2011年3月11日の前に出版してほしかったと思いました。

『アマタイ句帖』(2022年、思潮社)表紙

p57の「牛蒡のごとく補手は臀下に根を生やし」の「補手」は「捕手」でしょう。

俳句を詠む人は、感嘆の助詞「かな」をあまり使わないような印象があるのですが、天沢退二郎は惜しみなく使っています。天沢退二郎が強調したい語彙集にもなっているので、抜き出してみます。

涎かな(p7)コロナかな(p7) 台風(ティフォン)かな(p9)台風かな(p10)夜逃げかな(p11)速さかな(p15)悪魔かな(p20・p21)密会(デート)かな(p22)暑さかな(p23)夜寒かな(p23)虫のすだきかな (p24)温(ぬく)みかな(p33)鴉かな(p34)図星かな(p35・p39)土用かな(p41)野分かな(p41)穂立ちかな(p42)銀河かな(p43・p48・p60・p84)法事かな(p45)鳴る夜かな(p50)髑髏かな(p53)蓮葉かな(p55)椿かな(p57)枝垂れかな(p61)きしみかな(p66)寿命かな(p67)殺(コロ)シかな(p69)鮭の荒煮かな(p80)祝辞かな(p81)しるしかな(p82)神楽かな(p87)花粉かな(p88)雑魚寝かな(p88)発句かな(p89)涙かな(p93)すがたかな(p97)チーズかな(p103)渋みかな(p106)似たるかな(p111)売花かな(p113)スラムかな(p114)桜かな(p127)おばばかな(p128)廃墟かな(p140)苦さかな(p153)遁走曲(フーガ)かな(p155)事務所かな(p164)碁盤かな(p168)自由の女神かな(p185)スマホかな(p192)乱舞かな(p197)蛇行かな(p204)葵(あふひ)かな(p218)

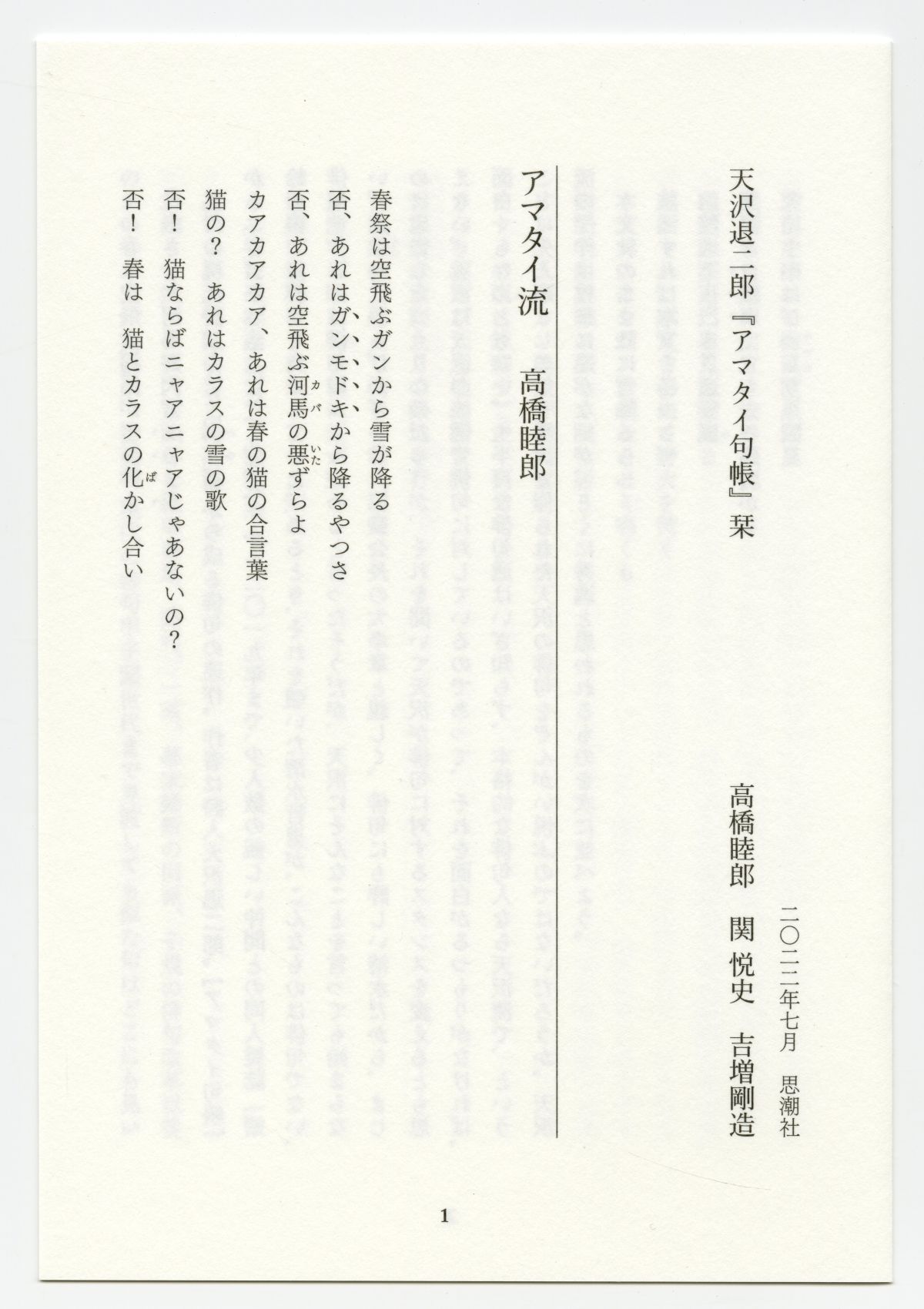

『アマタイ句帖』(2022年、思潮社)に挿入された栞

縦174×横120ミリ。8ページ。

3編を収録。

アマタイ流 高橋睦郎

横紙破りの絶景 関悦史

アマタイの光、不可能の光 吉増剛造

高橋睦郎が「稀代のホモ・フマニスタス」と書いていますが、どういう意味なのでしょう。

「homo humanistus」と綴るのでしょうか。

homo humanitatis(ホモ・フマニタティス、人文科学の人)のことでしょうか。

『アマタイ句帖』(2022年、思潮社)奥付

発行者 小田久郎

2022年7月31日第1刷

2023年3月31日第2刷

装幀・装画 マリ林

手もとにある本は、2023年3月31日発行の第2刷。

没後に最初に刊行された天沢退二郎の本は、正確に言えば、この版ということになるのでしょうか。

発行者の小田久郎は、2022年1月28日に亡くなっているので、死者が刊行した本ともいえます。

《『道道』までの道道》(2023年、阿吽塾)カバーと帯

『天澤退二郎詩集』(1972年、青土社)と天沢退二郎詩集『道道 付少年詩篇 道道補遺』(1978年、書肆山田)の上に置いてみました。

縦188×横128×幅20ミリ。264ページ。

2023年5月20日初版発行

発行者 綾仔玖哉

発行所 阿吽塾 北海道北見市

発売元 地湧社 東京都台東区谷中

装幀・装画 マリ林

この本にも、天沢退二郎本人の前書きや後記はありません。

天沢退二郎本人がどこまで、この本の制作にかかわっていたのか分かりませんが、1957年11月、大学2年のときに刊行された第一詩集『道道』以前の、未来を感じさせる原型的な10代の作品を100編あまり収録しています。

作品は8章に分けられ、1972年の『天澤退二郎詩集』の「初期詩篇 1952~1956」と1978年『道道 付少年詩篇 道道補遺』の「少年詩篇」も再録されています。

I ぼくの作品集

II 天鐘詩抄

中学3年のときの作品。天沢退二郎のほか、複数のペンネームが愛おしいです。

天沼健次郎・天本灰治郎・植留礼奴(ウエルレイヌ)・天川体自郎・天河泰治郎・天畑大四郎・穴沢進三郎・天岩代白・天田貝二郎。

III 手帳A

IV 手帳B

V 手帳C

VI 「道程」「蒼い貝殻」の詩篇

VII 綴じずにのこされた紙に書かれた詩篇

VIII 少年詩篇(『道道 付 少年詩篇 道道補遺』1978年 書肆山田より)

巻末に、金石稔による「解題」「概要」と昭和34年(1959)までの写真から選ばれた「天沢退二郎 直接原稿その他図版 アルバム」を収録しています。

《『道道』までの道道》(2023年、阿吽塾)表紙

まだざっと目を通しただけですが、例えば、p134~135で「青(月でなく円)の斷層(曽でなく曾)圏」と「青の断層圏」と旧字と新字がまじっているのは、原稿ママなのかとか、「少年詩篇」の1972年青土社版と1978年書肆山田版との異同は、訂正原本みたいものが残されていたのかとか、気になるところがいくつかあります。

p154 「夕立ち」 1972年版では、促音の「つ」がすべて大文字、1978年版・2023年版は小文字。

P154 「夕立ち」 1978年版「虚ろな音をたてたり」→2023年版「虚ろな音を立てたり」

p156 「夕立ち」 1972年版・1978年版「起き上ったのである」→2023年版「起き上がったのである」

p160 「蛇と野原」 1978年版「緑色のハンケチ」→2023年版「緑色のハンカチ」

p166 「松樹独白」 1972年版・1978年版「ちぢまりはじめる」→2023年版「ちぢこまりはじめる」

p168 「松樹独白」 1972年版・1978年版「ぬっくと立ちはだかるのが」→2023年版「ぬくっと立ちはだかるのが」

p173 「薔薇」 1972年版・1978年版「やぶの傍」「少女の傍」→2023年版「やぶの傍ら」「少女の傍ら」

p183 「白夢」 1972年版・1978年版「腐った駝鳥の卵の臭も苦にはならぬ」→2023年版「腐った駝鳥の卵も苦にはならぬ」

p190 「詩と林檎」 1972年版・1978年版「鳴らしていた)」→2023年版「鳴らしていた」

p196 「まひるの囚」 1972年版・1978年版「起り得ない」→2023年版「起こり得ない」

p199 「夜汽車」 1972年版・1978年版「スピードがない……」→2023年版「スピードがない」

p206 「植物と友情」 1972年版・1978年版「停車場はもう直ぐだろう」→2023年版「停車場はもうすぐだろう」

p210 「石けり」 1972年版・1978年版「チークでまるを描き」→2023年版「チョークでまるを描き」

p216 「(ほんとうは……)」 1972年版・1978年版「びっこひきひき」→2023年版「びっこをひきひき」

《『道道』までの道道》(2023年、阿吽塾)に挿入された栞

6編を収録。

運命の出会い 天沢衆子

「道程」の頃 高野民雄

夢の入り口 平田俊子

天沢退二郎の「死後の生」のために 野村喜和夫

天の川から銀河へ 福島直哉

かぎりなき風景のなかで 菊井崇史

マリ林こと天沢衆子さんは、自伝『成城に生まれて』(仮題)を準備中のようです。

《『道道』までの道道》(2023年、阿吽塾)の奥付

◆

『現代詩手帖』も鹿児島の本屋さんではなかなか見かけない雑誌になりました。

天沢退二郎の追悼特集があったと知って、遅れて取り寄せました。

もっとも、追悼特集号というのは、持っているだけでよくて、読まなくてもいいかな、とも思います。

葬儀を、離れたところから見ているだけで、そっと祈っていたいです。

酔っぱらいの「ヴェルディが死んだ」という台詞ではじまる『1900年』という映画がありました。

「アマタイが死んだ」とつぶやくのみです。

読むとしても、30年ぐらい経ってから読んだほうがいいような気がします。

そのときは、こっちがもういないのかもしれませんが。

裏表紙に、『アマタイ句帳』の広告と、現代詩文庫の重版の広告。

表3に、《『道道』までの道道》の広告

思潮社代表・小田久郎(1931~2022)の訃報

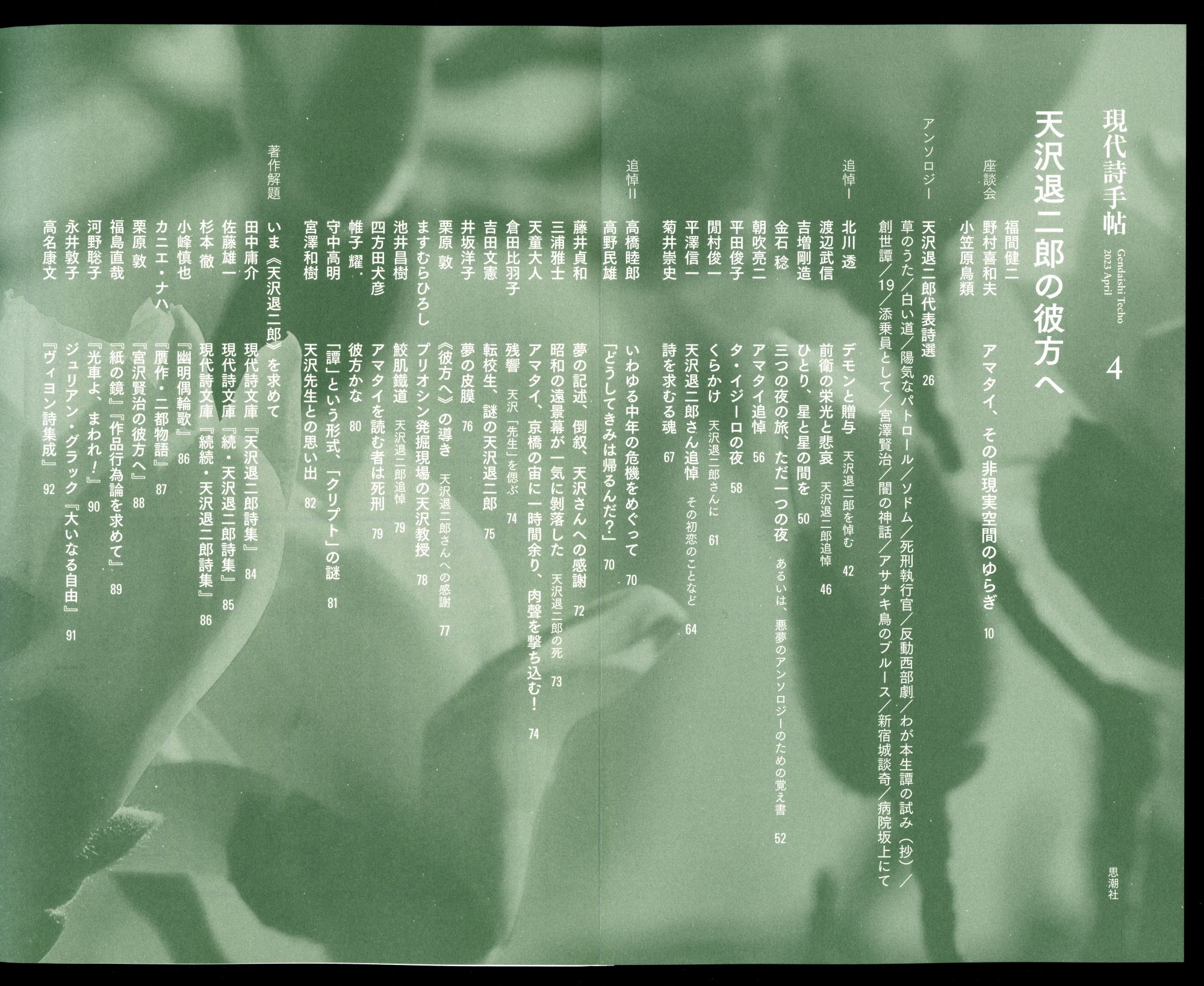

『現代詩手帖』2023年4月(思潮社)の目次から。

天沢退二郎追悼の座談会「アマタイ、その非現実空間のゆらぎ」(2023年2月20日)では、福間健二・野村喜和夫・小笠原鳥類の3人が話していて、

これは福間健二の最後の仕事では、と驚きました。

福間健二(1949年3月10日~2023年4月26日)

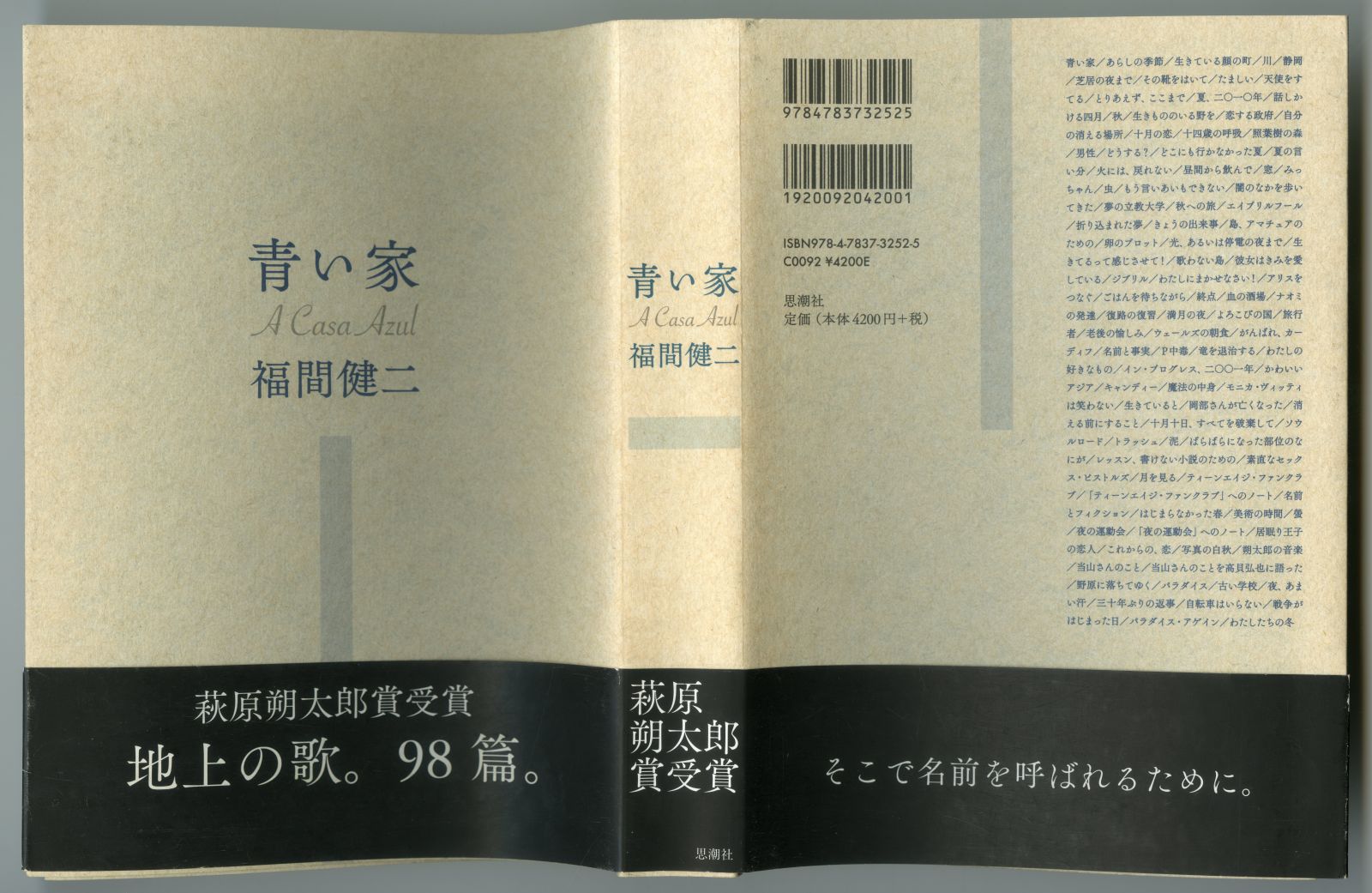

福間健二の詩集『青い家』は好きな本です。

福間健二『青い家』(2011年、思潮社)カバー

福間健二『青い家』(2011年、思潮社)奥付

詩集も第2刷と増刷が掛かっているのを見ると、何かほっとします。

◆

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

アマタイにあわせて、ハマタイ(Hamtaï)と、マグマ(Magma)のアルバムを引っ張り出そうかとも思っていたのですが、思わぬところで名前を見かけたので、鹿児島にゆかりのある山口美波のSHE TALKS SILENCEのCDを引っ張り出しました。

ジャケットや盤にスプレイでドローイングされていたり、羽根が貼り込まれたり、オブジェとしての存在感のあるCDでした。

ムダに年をとっているので、2011年の音に、1980年のFactory Recordsの作品を聴いているような懐かしさも感じました。

2023年の今も、瑞々しい「存在」の音が立ちあがります。

たぶん、2011年でも2023年でも「ここではないどこか」で輝く音です。

SHE TALKS SILENCE『NOISE & NOVELS』(2010年、NEWSHIP/BounDEE)

SHE TALKS SILENCE『Some Small Gifts』(2011年、BOUNDEE)

山口美波のお父さんがつくったという幻の自主制作盤を見てみたいものです。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

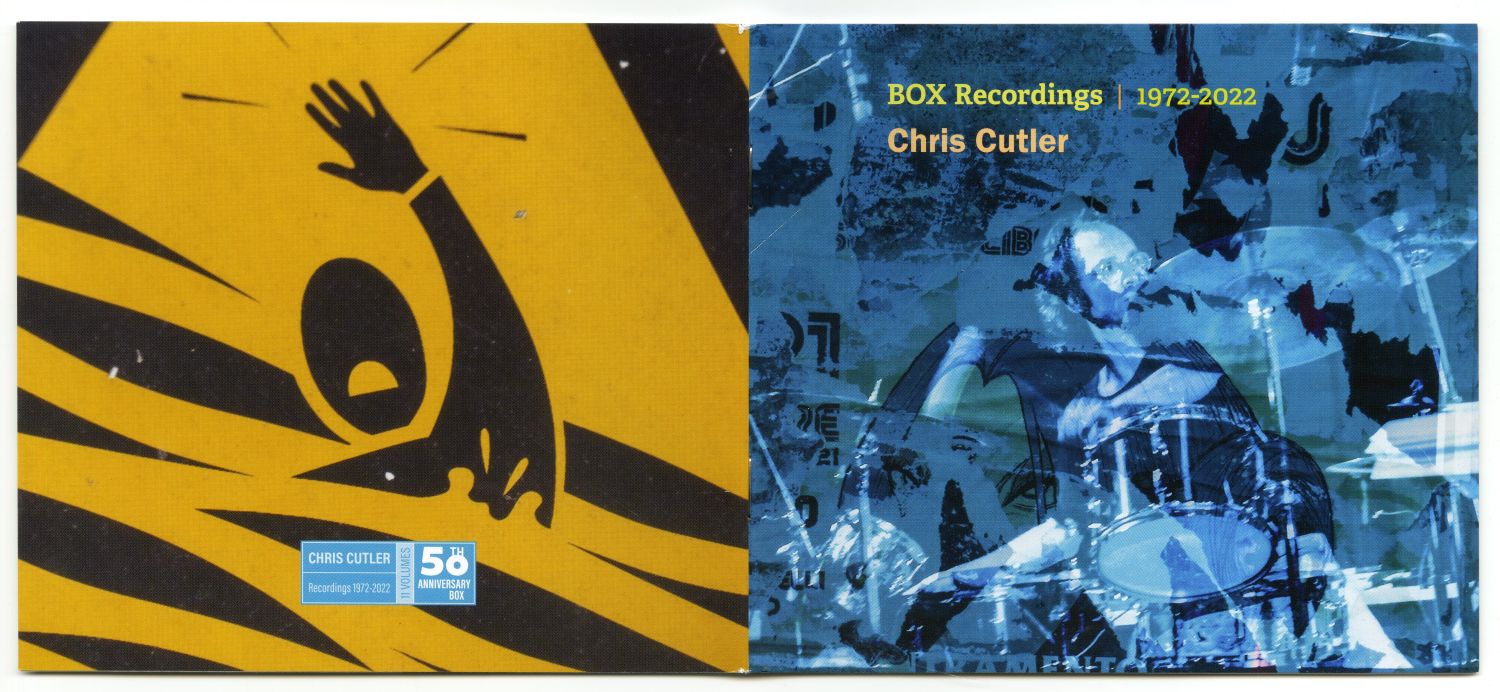

397. 2023年のクリス・カトラー『作曲とコラボ』ボックス(2023年6月5日)

クリス・カトラー(Chris Cutler)のボックス『Compositions and Collaborations Box | 1972-2022』(2023年、ReR Megacorp)が出ました。

クリス・カトラーは1947年1月4日生まれなので、今年76歳。

50年の音楽キャリアを振り返るボックスです。

CD10枚、DVD-R1枚、36時間を超える音源が収録されています。

とはいえ、ロック、ポップス、即興音楽、現代音楽、エレクトロニカ、フリージャズ、環境音楽、音楽批評、ReR Megacorpレーベル運営など、多方面にわたる人なので、なかなか一箱にはおさまりきれません。

冒険の手がかりになる一箱といったところでしょうか。

もっとも、環境音中心のラジオ番組の音源が3分の2を占めるので、ちょっとあっさりした印象も受けました。

箱は、2021年に同じReR Megacorpからリリースされた、フレッド・フリス(Fred Frith)のボックスと同じく、黒い既成のクラムシェルボックスが使われていて、3方に切り取り線の見えるタイトルが貼り込まれた、手作り感あふれるもの。

そのどこか素人っぽい造りも含めて、ReR Megacorpの編集するボックスは大好きです。

収録されている3枚のソロ・アルバムは、このボックスのために新たにプレスされたものではなく、2002年・2004年・2006年に発売されたものが入っています。フレッド・フリスのボックス同様、ReR MegacorpのCD在庫整理の意味合いもあるようです。

ソロ・アルバムを1枚1枚購入していた熱心なファンには目新しいところの少ないボックスでしょうが、私のような軽い聴き手で、初めて触れる作品が多いものには、とてもありがたいボックスでした。

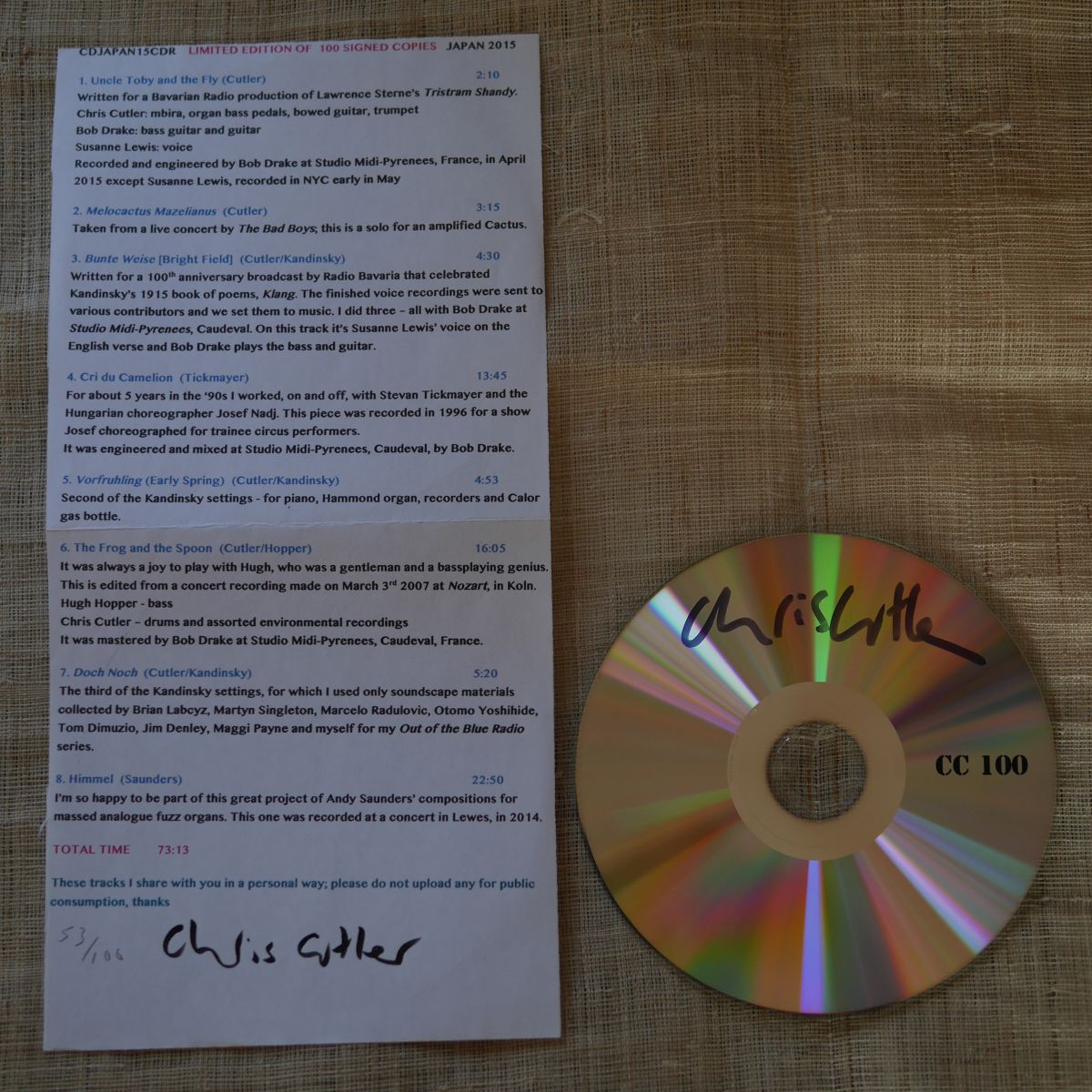

ReR Megasoreのサイトで予約したので、クリス・カトラーのサインの入ったCD-Rが1枚おまけでついていました。

ナンバリングは60/125で、その規模の予約者なのかとも思いました。

2冊のブックレット、「CC500」のCDが、このボックスが初出のもの。

ソロ・アルバム3枚は既発のもの、2枚組編集盤『It Makes Sense To Me (A Selection From The Public Record 1972-2022)』は2022年にリリース済み。

ライブ会場で売られていた編集盤CD-R「CC100」「CC200」「CC300」「CC400」4枚は、CD-RでなくプレスCDになっています。

DVD-Rには、2022年7月12日にルクセンブルグのラジオ局で放送・配信された22時間番組のmp3を収録。

予約特典のCD-Rには、バルセロナ現代美術館のポッドキャスト「Probes」の第1回(2012年)を収録。

◆

ボックスに収録されている盤やブックレットを並べてみます。

ReR Megacorp編集のボックスらしく、具だくさんです。

■Chris Cutler『Solo』(2002年)

クリス・カトラーの経歴を考えれば、2002年に初のソロ・アルバムというのは遅すぎるような気がします。

自身を誰かとともに演奏する存在、コラボレーションの人と考え続けてきたからでしょうか。

クレジットに「Chris Cutler: electrified percussion」とあり、電気的に変化を加えられた打楽器による即興演奏57分。

■Chris Cutler『Twice Around The Earth (An Experiment In Listening)』(2004年)

クリス・カトラーが2002年7月から2003年7月にかけて、毎日深夜30分やっていたラジオ番組『OUT OF THE BLUE RADIO』を、50分に編集したものでした。

これは、他者の耳に聞こえている音を聴くというコンセプトで、ロンドンの23:30~24:00と同時間帯の音を、世界各地の友人知己のそれぞれの環境で録音してもらい、それを30分間放送する、という番組だったようです。

このラジオ番組のことは知りませんでした。

番組の冒頭はビッグ・ベンの音にエラ・フィッツジェラルド(Ella Fitzgerald)の「Night And Day」を重ねるジングルで始まっていたようで、このCDもビッグベンの音と「Night And Day」で始まります。

NHKラジオでやっている「音の風景」から、題材の特別性とナレーションをのぞいた音という印象です。

日本からは、大友良英(東京)やHACO and CHRISTOPHER(神戸)、それからBRIAN LABCYZ(松江)、JUNYA ONODA(豊田)の録音が収録されています。

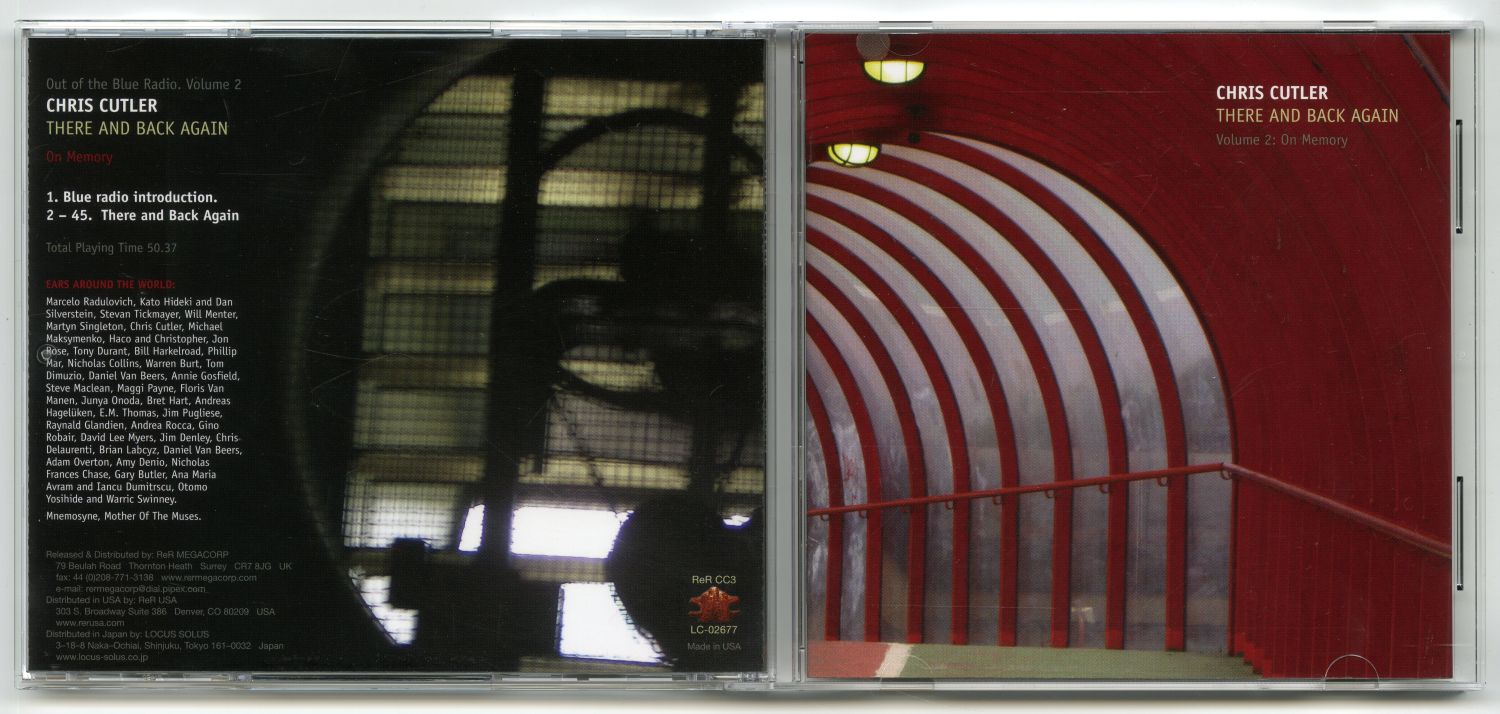

■Chris Cutler『There And Back Again (Volume 2: On Memory)』(2006年)

『Twice Around The Earth』の続編。

これもビッグベンの音で始まります。

日本からは、HACO and CHRISTOPHER(神戸)や大友良英(東京)、それからJUNYA ONODA(豊田)、Brian Labcyz(松江)の録音が収録されています。

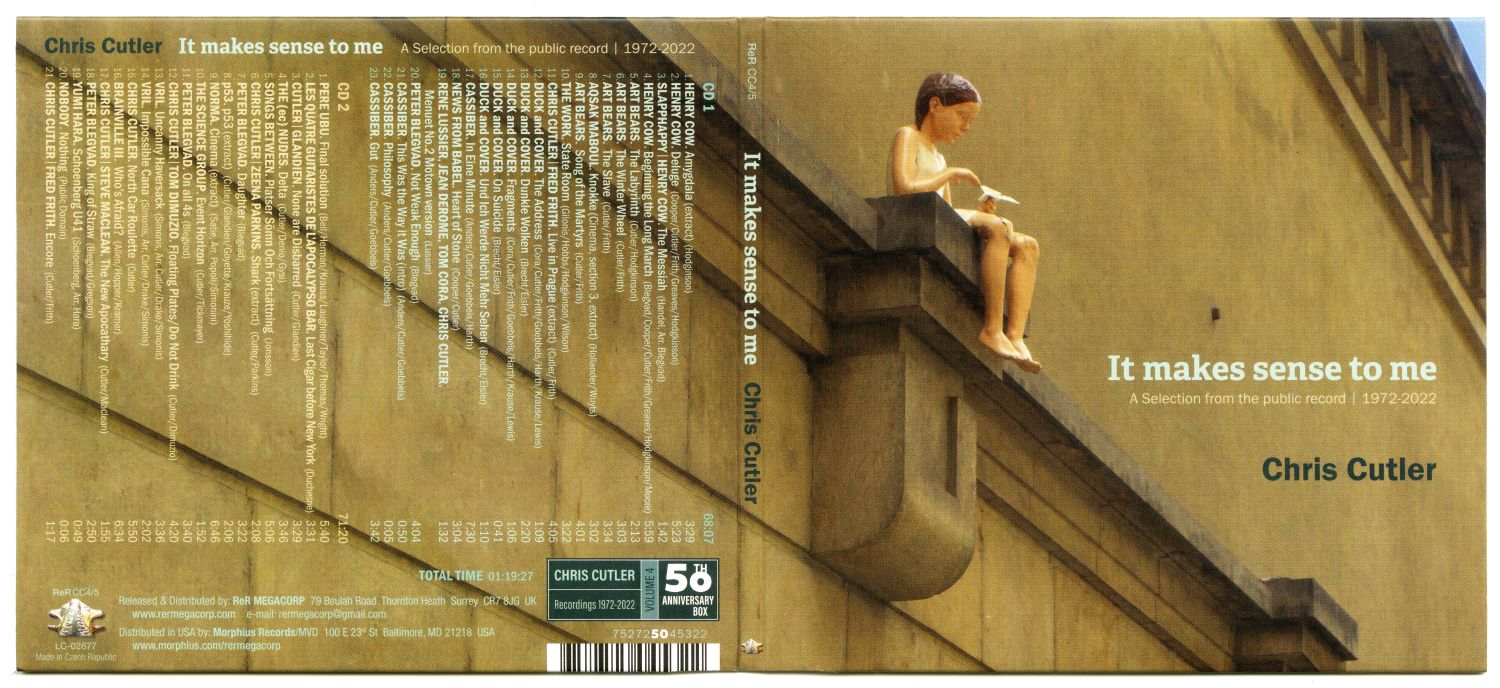

■Chris Cutler『It Makes Sense To Me (A Selection From The Public Record 1972-2022)』(2022年)

ボックスに先駆けてリリースされたCD2枚組。コンパクトなクリス・カトラー50年史。紙ジャケ。

Henry Cow、Art Bears、Cassiber、Peter Blegvad、Yumi Hara、・・・と数々のコラボから、少しずつ集めた140分。

ピーター・ブレグヴァド(Peter Blegvad)の曲からは「Not Weak Enough」「Daughter」「On All 4s」「King Of Straw」の4曲が選ばれています。

在籍したバンドとしては、Peter Blegvad Bandがいちばん長いことになっていました。

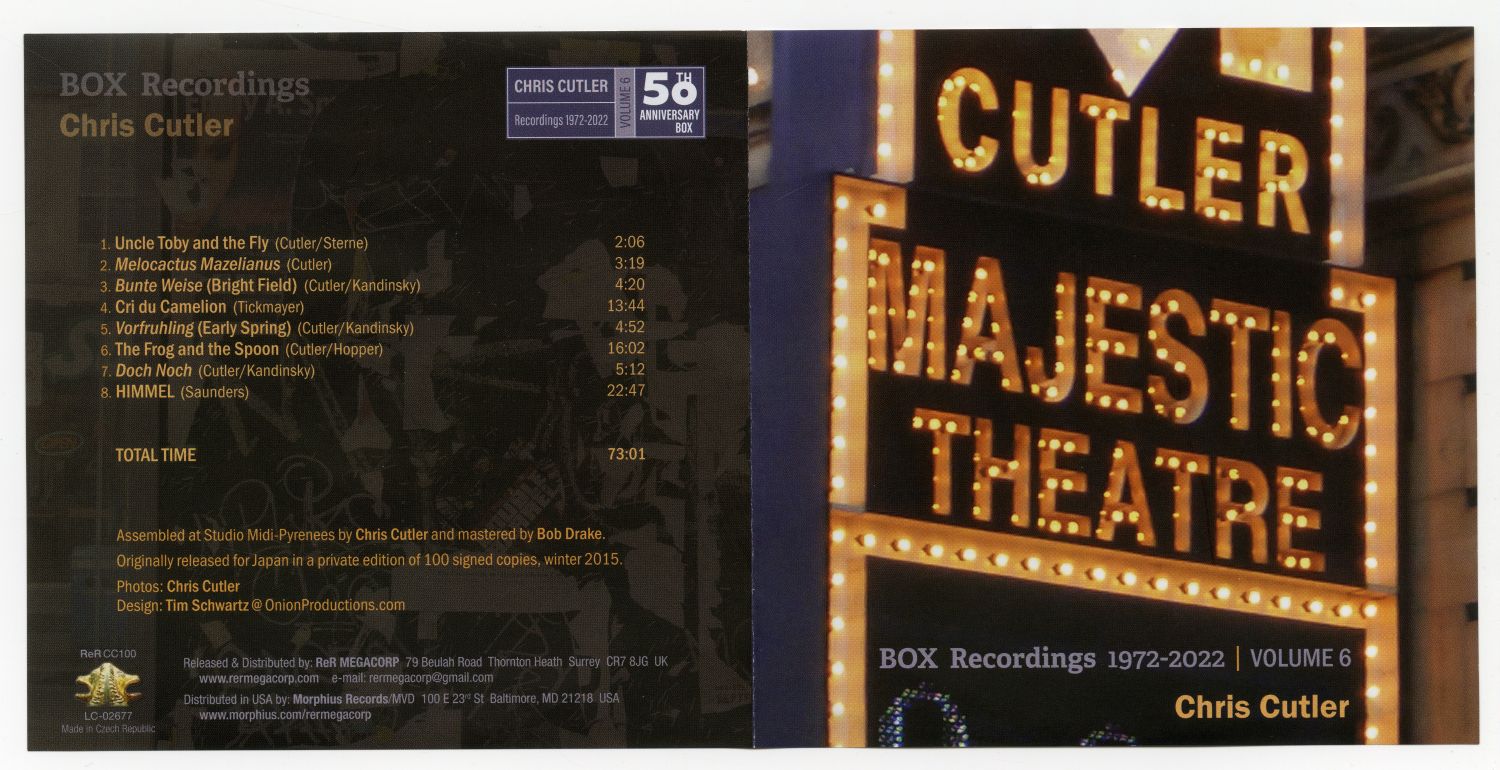

■Volume 6 | The CD formerly known as CC100(2015年)

ライブ会場で限定販売されていたCD-R(2015年、CC100)の正規プレス盤。

▲クリス・カトラーのサインの入ったCD-R『CC100』

手もとにあった盤で重複していたのは、このCD-Rだけだったので、ありがたいボックスでした。

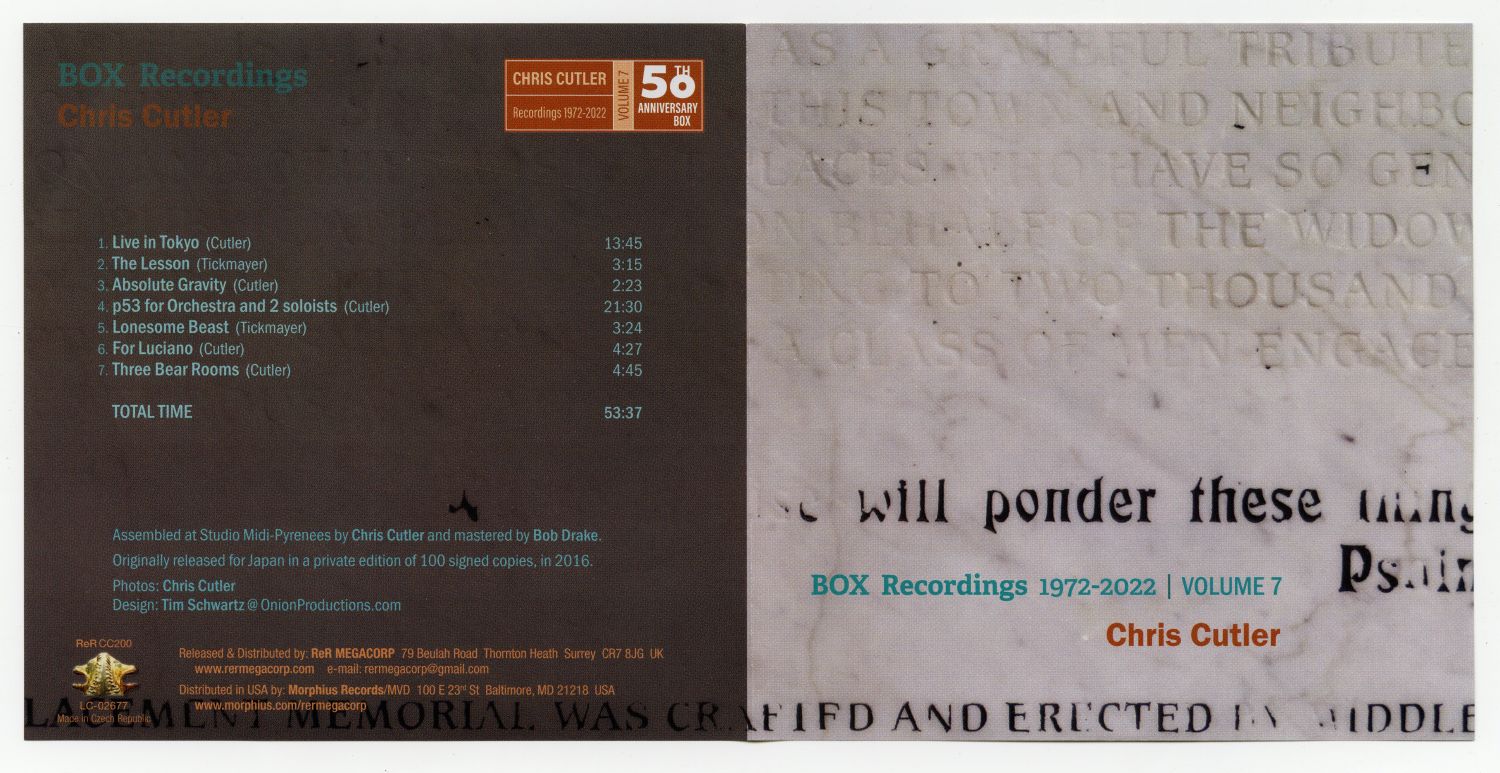

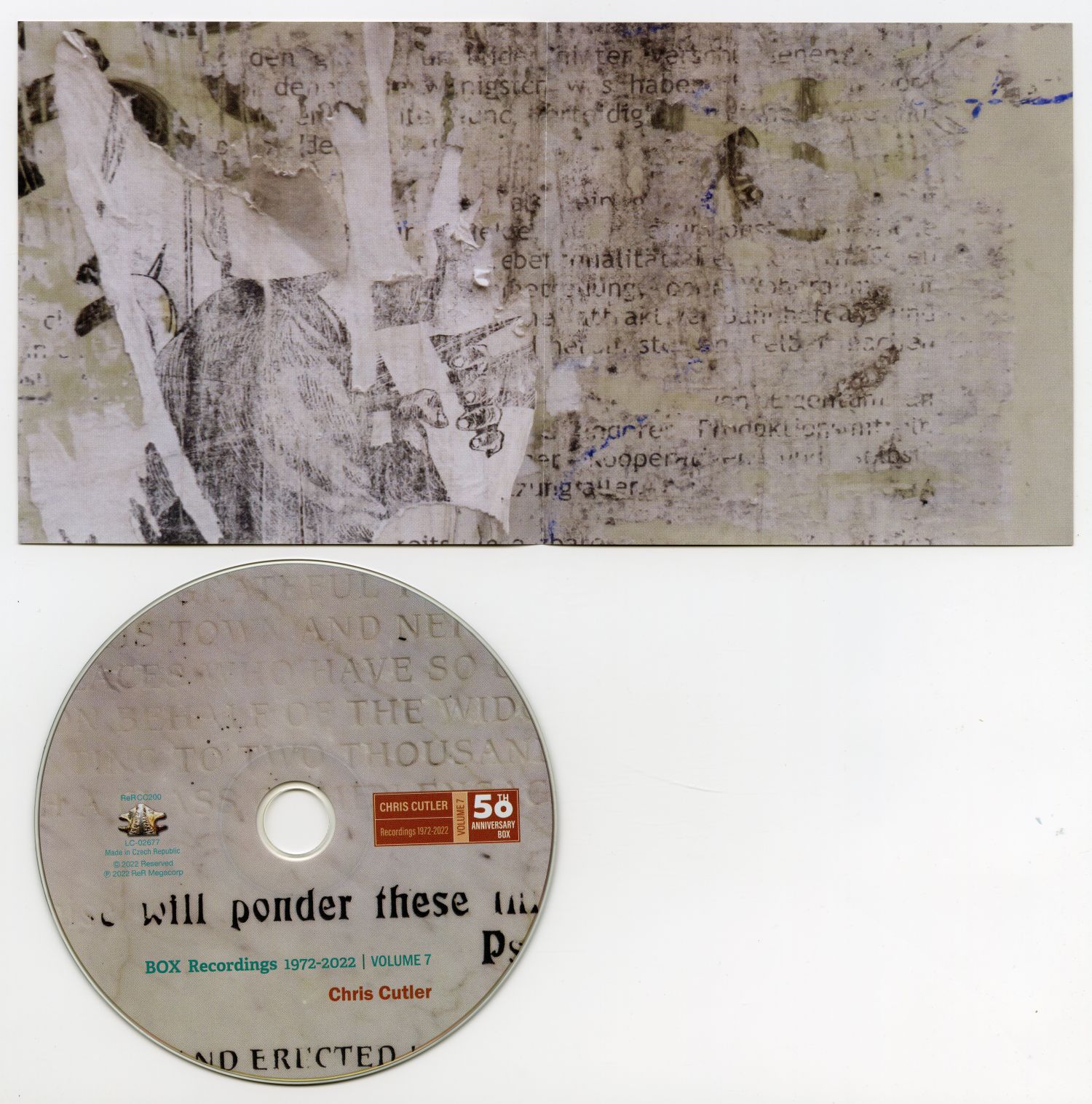

■Volume 7 | The CD formerly known as CC200(2016年)

ライブ会場で限定販売されていたCD-R(2016年)の正規プレス盤。

一曲目の「Live in Tokyo」は1998年6月12日のソロ・パフォーマンス。

クリス・カトラーが、ソロ・パフォーマンスをするのは、このときが初めてだったそうです。

ライブ会場で聴いていたのですが、初めてのソロとは思いもしませんでした。

このボックスには映像作品は収録されていません。

できれば、廃盤になっている『June 12 1998』を、ボックスに収録してほしかったです。

青山真治(1964~2022)の作品です。

▲『Chris Cutler – June 12 1998 - At The Edge Of Chaos』(2000年、void)

出演・演奏―クリス・カトラー

監督―青山真治

1998年6月12日のライブには私も行っていたので、私もまた、音空間の素材の一部になっています。

1998年6月12日は、青山真治が記録したクリス・カトラーのソロに続いて、ピーター・ブレグヴァド(Peter Blegvad)、ジョングリーヴス(John Greaves)、八木美知依が加わった即興セッションもありました。

そちらも素晴らしかったです。

普段着っぽい3人のおじさんとボディコンシャスな衣裳の八木美知依の対比も面白かった記憶があります。

そのときの映像や音源が残されていたら、見て聴いてみたいものです。

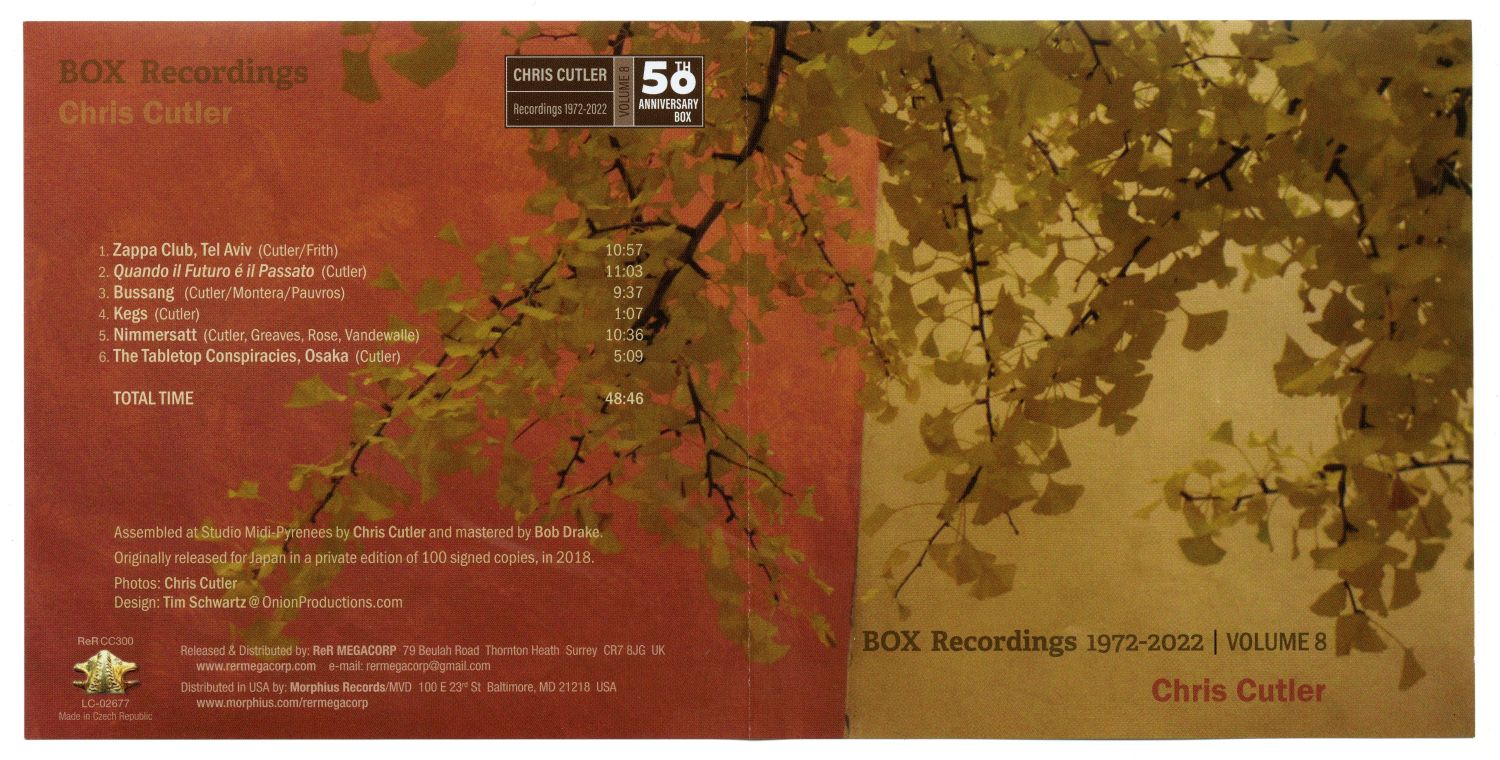

■Volume 8 | The CD formerly known as CC300(2018年)

ライブ会場で限定販売されていたCD-R(2018年)の正規プレス盤。

■Volume 9 | The CD formerly known as CC400(2019年)

ライブ会場で限定販売されていたCD-R(2019年)の正規プレス盤。

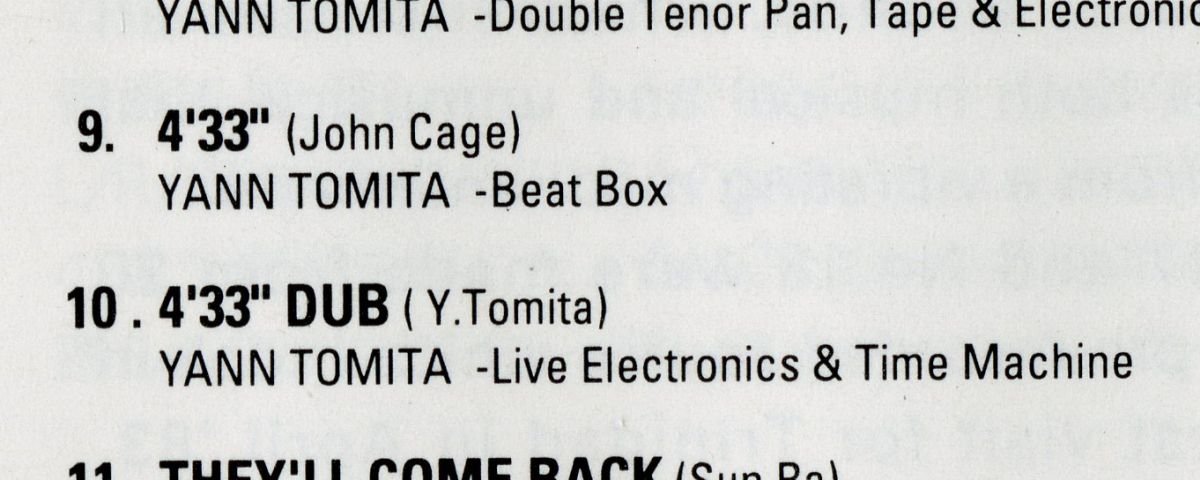

■Volume 10 | The CD formerly known as CC500 (2023年)

「CC」シリーズの5枚目。このボックスが初出の編集盤。

ロバート・ワイアットのヴォーカル曲やThe Kalahari Surfersの曲を収録。

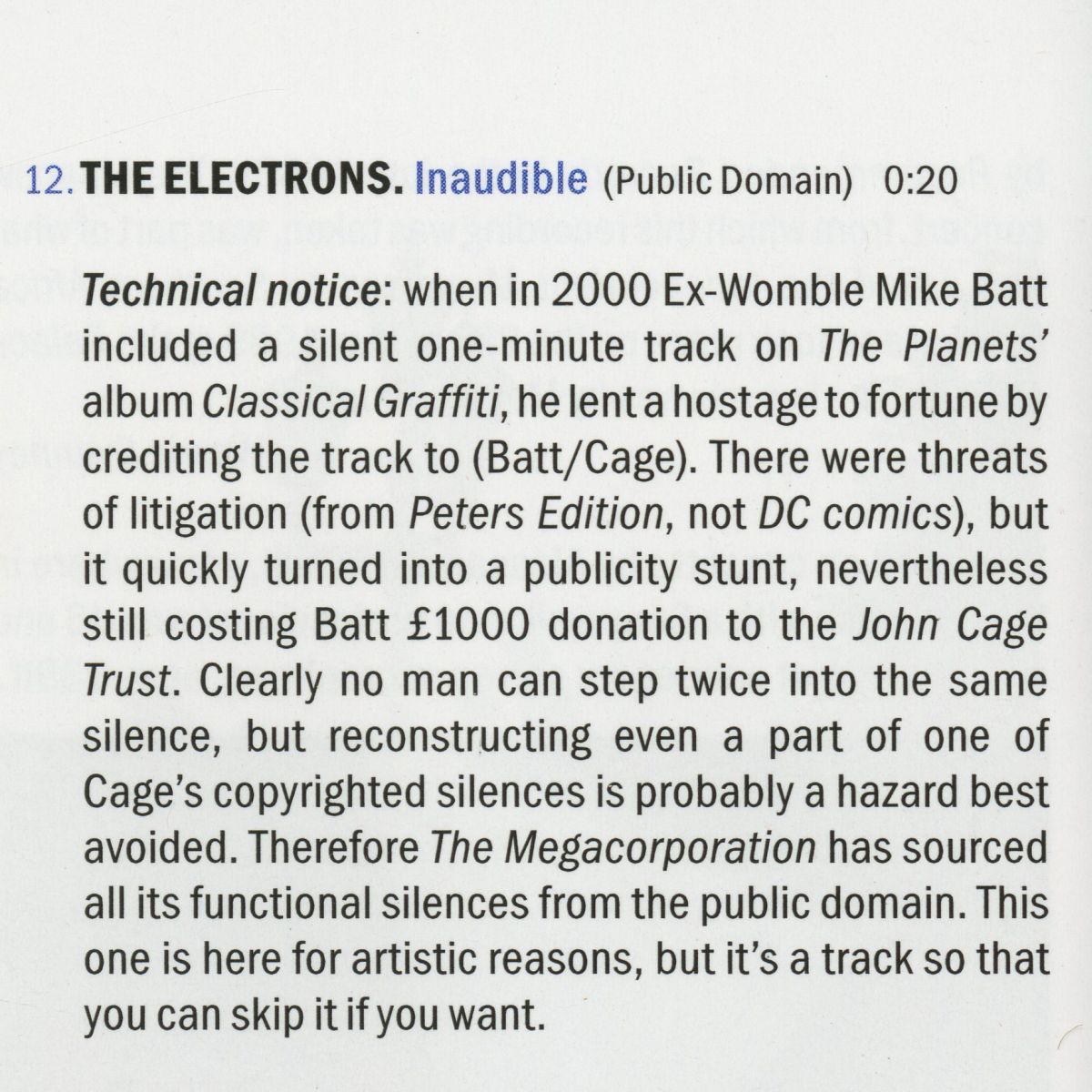

12曲目のThe Electrons「Inaudible」へのコメントに笑いました。

《1970年代にBBCの子ども番組で着ぐるみのウォンブル(Womble)たちの音楽を担当していたミュージシャン、マイク・バット(Mike Batt)が、2000年にクラシックをダンスミュージックにしたグループ、プラネッツ(The Planets)をプロデュースしたとき、そのアルバム『Classical Graffiti』に、無音の60秒のトラックを収録し、そのトラックの作曲者に(Batt/Cage)とクレジットしました。音楽出版社から訴訟の脅威から6桁の支払いが喧伝されましたが、最初から悪戯というか売名行為のようなもので、マイク・バットは著作権を管理するジョン・ケージ・トラストに1000ポンドの寄付をすることで決着しました。ここでは同じやり方で「沈黙」に足を踏み入れることはしません。ケージの著作権で保護された沈黙を一部でも再構築する危険に、最も避けたい事態です。そのため、ReRメガコープでは、「沈黙」をすべてパブリックドメインから調達しています。この20秒の無音は、芸術的な理由でここに配置されているのですが、スキップしてもかまいません。》といったことを、クリス・カトラーが書いています。

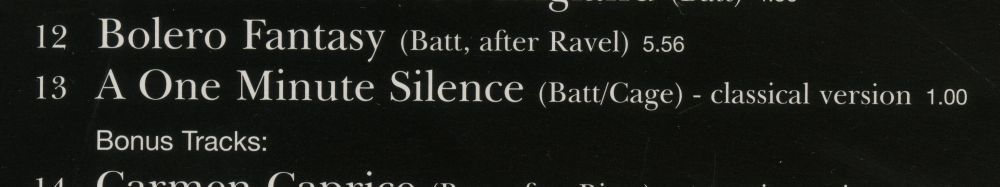

▲Mike BattプロデュースのThe Planets『Classical Graffiti』(2000年、写真は2002年盤)

マイク・バット(Mike Batt)は、英国ポップの畸人のひとりです。

1分間の無音のトラック「A One Minute Silence」の作曲者を「(Batt/Cage)」としたことで、2000年ごろ、その著作権料をめぐって訴訟沙汰になるのではないかと音楽誌で報じられていました。

10年後、マイク・バット自身が、訴訟沙汰になるかならないかのニュースを流したのは悪戯だったと語り、ジョン・ケージ・トラストに1000ポンドの寄付をしたことを発表していました。

クリス・カトラーのCD「CC500」に収録された20秒の無音トラック「12. THE ELECTRONS. Inaudible (Public Domain)」は、このマイク・バットの事例を踏まえて、(Cutler/Cage)などとせず、著作権フリーの「パブリックドメイン」とクレジットされています。

■Inside Broadcast (A Day In Other People's Ears | Volume 11)(2022年)

2022年6月から9月にかけて、ルクセンブルグのラジオ局Radio ARAがMobile Radioと共同で、100組のアーティストに、それぞれ22時間の番組制作を依頼した「Radio Art Zone」という企画がありました。

クリス・カトラーもその一人に選ばれていて、2022年7月12日に放送されたクリス・カトラーの回を収録したDVD-R。

22時間、3GB、320kbpsのmp3ファイル。

日本からも大友良英が自分の音楽遍歴を振り返る『Chronological Archive (1975-2022) including many unreleased recordings』(2022年8月7日)を放送していましたが、クリス・カトラーはそうした自身を振り返る番組ではなく、世界各地の友人知己にフィールドレコーディングしてもらったものを並べた番組でした。

2002年~2003年のクリス・カトラーのラジオ番組『OUT OF THE BLUE RADIO』の22時間版で、ビッグ・ベンの音にエラ・フィッツジェラルド(Ella Fitzgerald)の「Night And Day」を重ねるジングルで始まり、22時間後ビッグベンの音で終わります。

録音の提供者のなかには、ピータ・ブレグヴァドもいて、自宅への帰り道を実況や、KEW植物園にあるサウンド・インスタレーションの放つ音の録音を提供していました。

日本の音も、結構多いです。

FATERN(北海道、浜名湖、奈良、富山)、 YUMI HARA(東京、大阪、恐山、北日本、京都、山形)、JONAS VOGNESEN(大分)、NICK LUSCOMBE(東京)、HIDEAKI HINAGO(大分)、TOSHIAKI SUDOH(東京)、Y. UTSUNOMIA(大阪)といった人たちが、日本各地の音を提供しています。

鹿児島に人脈はなかったのは残念、とは思います。

2004年と2006年のクリス・カトラーのソロ・アルバムで録音を提供してた大友良英やHACOは、「Radio Art Zone」でそれぞれ22時間番組を持っていたためか、この放送には名前はありませんでした。

カラスの鳴き声や、セミの鳴き声で、聞き覚えがある感じだなと、クレジットを見ると日本での録音だったりします。

思っていた以上に日本特有な音なのだと思いました。

電車やバスの車内放送や、駅の構内放送も多くて、それは地域を特徴づける音になっているのだなと改めて思いました。。

「Radio Art Zone」のサイトでも聴くことができます。ダウンロードも可能。

ボックスの収録されたDVD-Rでは、06:32:05から06:48:32まで、

45. CHRIS CUTLER: Mystery Recording, mystery location

46. PHILIPPE GLANDIEN (Berlin, Germany): Music Store

別府の中華料理店での「はい、どうぞ」の後の2つの録音が無音になっており、聴くことができませんでした。

この16分の無音の理由はエラーなのか、意図されたものか分かりません。

1枚のCDに16分の無音があると、これはおかしいと思いますが、22時間のなかの16分だと、意外と目立ちません。

ボックスに収められたCD「CC500」には無音を「パブリックドメイン」としたトラックもあって、無音を意識しているので、この16分の無音にも、何らかの理由があるのだろうかと考えたくもなりますが、でもまあ、単純なエラーなのでしょう。

それでも、意図の有無を超えて、この16分が生まれてしまったことが面白いです。

その16分に何の録音が流れていたのか知りたい場合、Radio Art Zoneのサイトで、22時間全部聴くことができ、DVD-Rでは無音だった16分も、ちゃんと聴くことができます。

CHRIS CUTLERの「Mystery Recording, mystery location」は、雑踏と何かの走行音みたいなものが聞こえます。

PHILIPPE GLANDIENの「Music Store」は、ベルリンの5階建てミュージック・ストア「Just Music」を1階から5階まで上って行くときに録音されたもので、楽器の試奏の音だけでなく各階で流れている既成の音楽が流れ込んでいます。その既成曲の著作権は?と言いだしたら問題になるかもしれませんが、クリス・カトラーが16分の無音にする理由にはならなそうです。

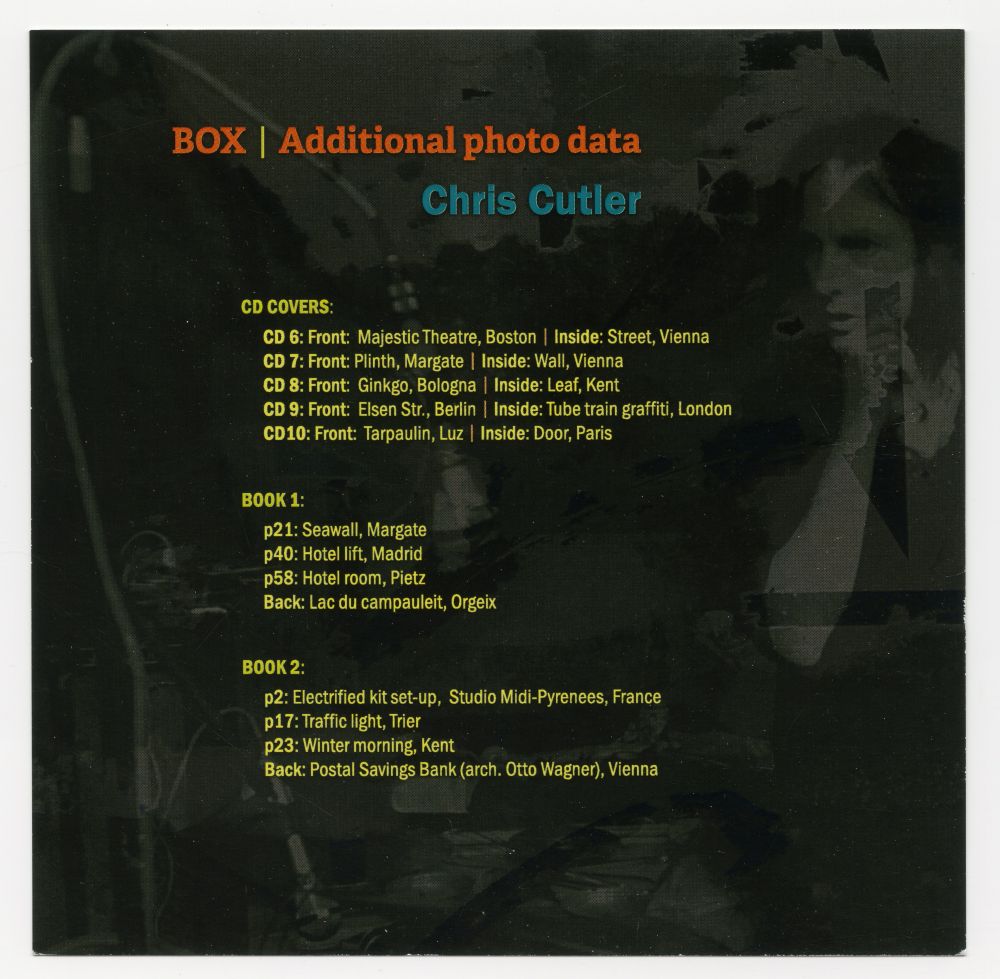

■『Compositions and Collaborations Box | 1972-2022』ブックレット

『BOX Recordings | 1971-2022』

Booklet design: Tim Schwartz

60ページのブックレット。収録した11枚の盤についてのクリス・カトラー自身によるテキスト。

『BOX | Supplementary texts』

Booklet design: Tim Schwartz

24ページのブックレット。ドラムスについての、クリス・カトラー自身によるテキストとインタビュー抜粋。

2020年に刊行されたChris Cutler『Not as we Choose』(November Books)から

「MAN vs MACHINE」のテキスト。

ブックレットを補足するカード。

■『Compositions and Collaborations Box | 1972-2022』予約特典

ReR Megacorpで予約したので、特典CD-Rが封入されていました。

クリス・カトラーは、バルセロナ現代美術館のサイトで2012年から音・音楽について考察するポッドキャスト「Probes」を続けてます。

その第1回(2012年8月)が収録されていました。

ポッドキャスト版はmp3音質(320kbps)ですが、このCD-Rはwavファイル音質です。

〉〉〉今日の沈黙〈〈〈

マイク・バットは60秒、クリス・カトラーは20秒の無音でしたが、ジョン・ケージ(john Cage、1912~1992)の「4’33”」を、正確にカヴァーしたのは1992年のヤン富田でした。

ヤン富田は、「4’33”」を収録したアルバム『MUSIC FOR ASTRO AGE』のライナーで、「無音状態がキープできるCDになって、はじめて実現できたカバー」であり、「ここでのカバーは、最高のメディテーション・ミュージックであると同時に、ストリート・ミュージックの極致となる可能性を予見している」と語っています。

考えてみると、電気的に無音を作り出すことはできても、沈黙を録音することはできないのではないかと思います。

そもそも録音=「音を録る」、無音=「音が無い」で、無いものを録ることはできません。

録音は、いやおうなく何かを録ってしまいます。

録音されたものを聴くことで、何かを聴きとってしまいます。

▲YANN TOMITA『MUSIC FOR ASTRO AGE』(1992年、SONY)

9曲目の「4'33"」は「John Cage」とクレジットされ、10曲目の「4'33" DUB」は「Y. Tomita」とクレジットされています。

楽器として「Beat Box」とあるのは、4分33秒が始まる時間枠の合図に、TR-808リズム・ボックスのCOWBELL音が使われたからです。

「4'33"(Public Domain)」としたら、それは、別の作品になったのでしょうか。

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

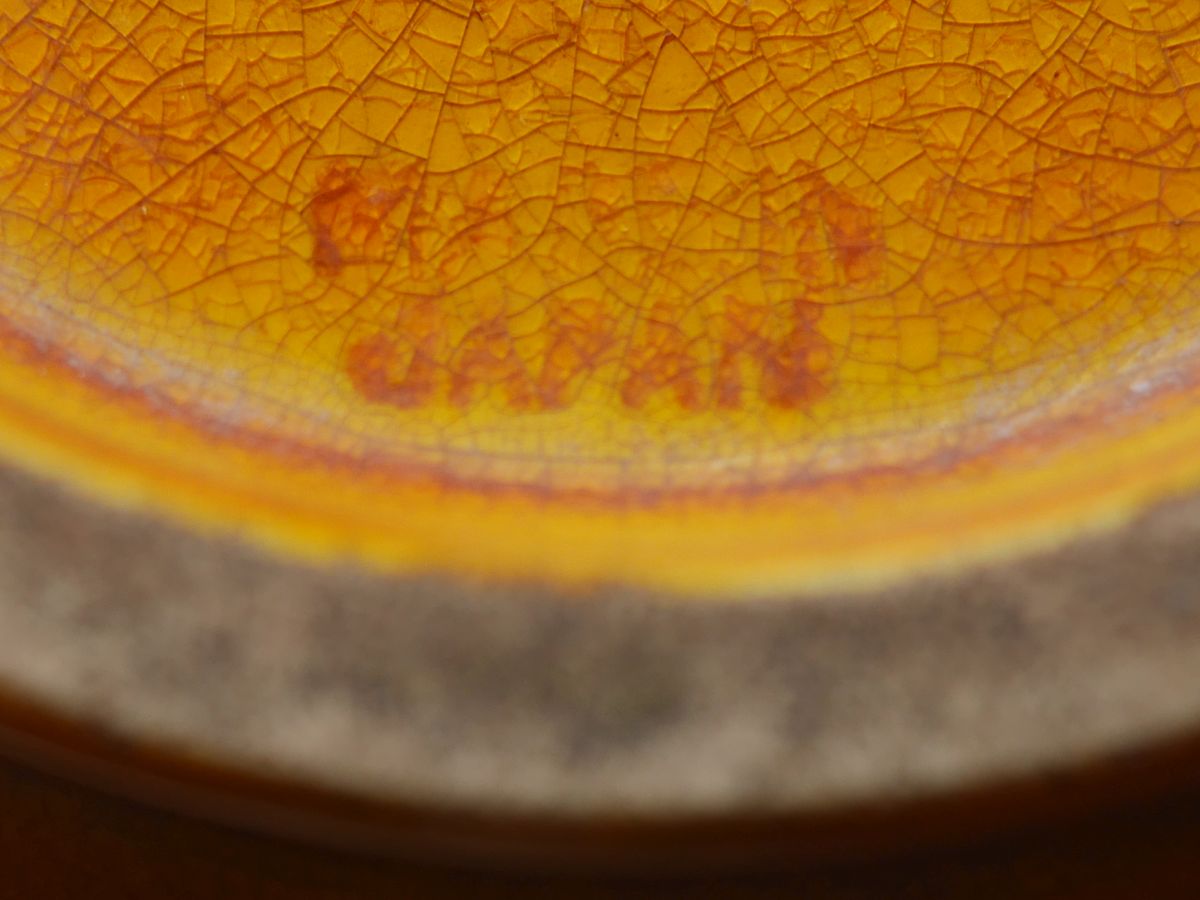

396. 堀口大學が秋朱之介に贈った花瓶(2023年5月14日)

人の行き来が多くなって、しばらく会っていなかった人とも会う機会が増えました。

3月のことですが、秋朱之介(西谷操、1903~1997)の長女、大久保文香さんが、秋朱之介の装幀・発行本、佐藤春夫『魔女』(47部局紙限定本)を 川内のまごころ文学館に寄贈するというので、日帰りみたいなかたちで横浜から鹿児島へ来られました。

宅急便で送ると本が壊れそうだから、という理由でした。

ほんとうに、魔女の宅急便です。

わたしも野次馬みたいなかたちで便乗して、その本を見せてもらうことができました。

そのとき、大久保文香さんは、花瓶も持って来られて、「さしあげます」と渡されました。

戦前、堀口大學(1892~1981)が秋朱之介に贈ったフランスの花瓶ということでした。

黄に、少し緑の入った、おしゃれな花瓶です。

身に余る品と思いましたが、秋朱之介がつないでくれたご縁です、ありがたく受け取りました。

今日は母の日、その花瓶にカーネーションを挿してみました。

秋朱之介の家では、緑のアクセントが洒落た「フランスの花瓶」と言われていたそうですが、花瓶の高台の内側をよく見てみると、「MA×× IN JAPAN」とあります。

「MADE IN JAPAN」の印のある陶器が日本から海外に輸出されたのは、第一次世界大戦以降と聞いた覚えがあるのですが、この花瓶の履歴が知りたいものです。

1923年に堀口大學がフランスから帰国したときに持ち帰った花瓶、 日本からフランスに行って、フランスから日本に戻ってきた花瓶、という見立ては成り立つものでしょうか?

焼き物に詳しい方なら、形や色からこれはどこの産とすぐに言い当てることができるのでしょうが、なにぶん知識がありません。

分かっているのは、黄と緑の釉薬が使われ、貫入というひびが見られるという特徴ぐらいです。

そもそも、どこの焼き物なのでしょう。

何か手がかりをご存じであれば、ぜひぜひ、ご教授ください。

秋朱之介は、この花瓶にミモザの花を生けたりしていたそうです。

大久保文香さんによれば、秋朱之介は、蔵書は生前に古書店に処分して何も残さなかったようですが、この花瓶は、最後まで手もとに残していたそうです。

秋朱之介が生前、古書店に譲ったものの目録があったらと思います。

例えば、佐藤春夫(1892~1964)研究家の牛山百合子が所蔵していた佐藤春夫の秋朱之介宛て書簡であるとか、佐々木桔梗が所有していた、江間章子(1913~2005)の詩集『花籠』(操書房、未刊行)の芹澤銈介(1895~1984)による総型染の表紙完成見本であるとか、『idea アイデア』354(2012年9月、誠文堂新光社)の特集「日本オルタナ出版史1923-1945 ほんとうに美しい本」で紹介されていた秋朱之介の書き込みのある書籍なども、その目録に入るのではないでしょうか。

◆

大久保文香さんのご好意で、稀少本である、昭和7年(1932)の佐藤春夫『魔女』の局紙本(函入)を、はじめて手にとって見ることができました。

秋朱之介は、その蔵書を生前に古書店に処分してほとんど残さなかったので、この『魔女』局紙本は、大久保文香さんが古書店で買い求めたものです。

それを秋朱之介の生地、鹿児島の川内まごころ文学館に寄贈されました。

最初の所有者と思われる「坂佐氏」がどういう方か、分かりません。

上は、1931年(昭和6年)10月1日発行の讀書家版、下は昭和7年(1932)5月1日発行の局紙本。

昭和6年の讀書家版のほうが縦のサイズが大きくなっています。

讀書家版と局紙本の版は全く同一で、ほぼ同時期に印刷されたのではないかと思われます。

扉にある「昭和辛未」(昭和6年・1931)もそのままです。

昭和6年の讀書家版については、「第206回 1931年の佐藤春夫『魔女』(2017年7月25日)」などでも書いています。

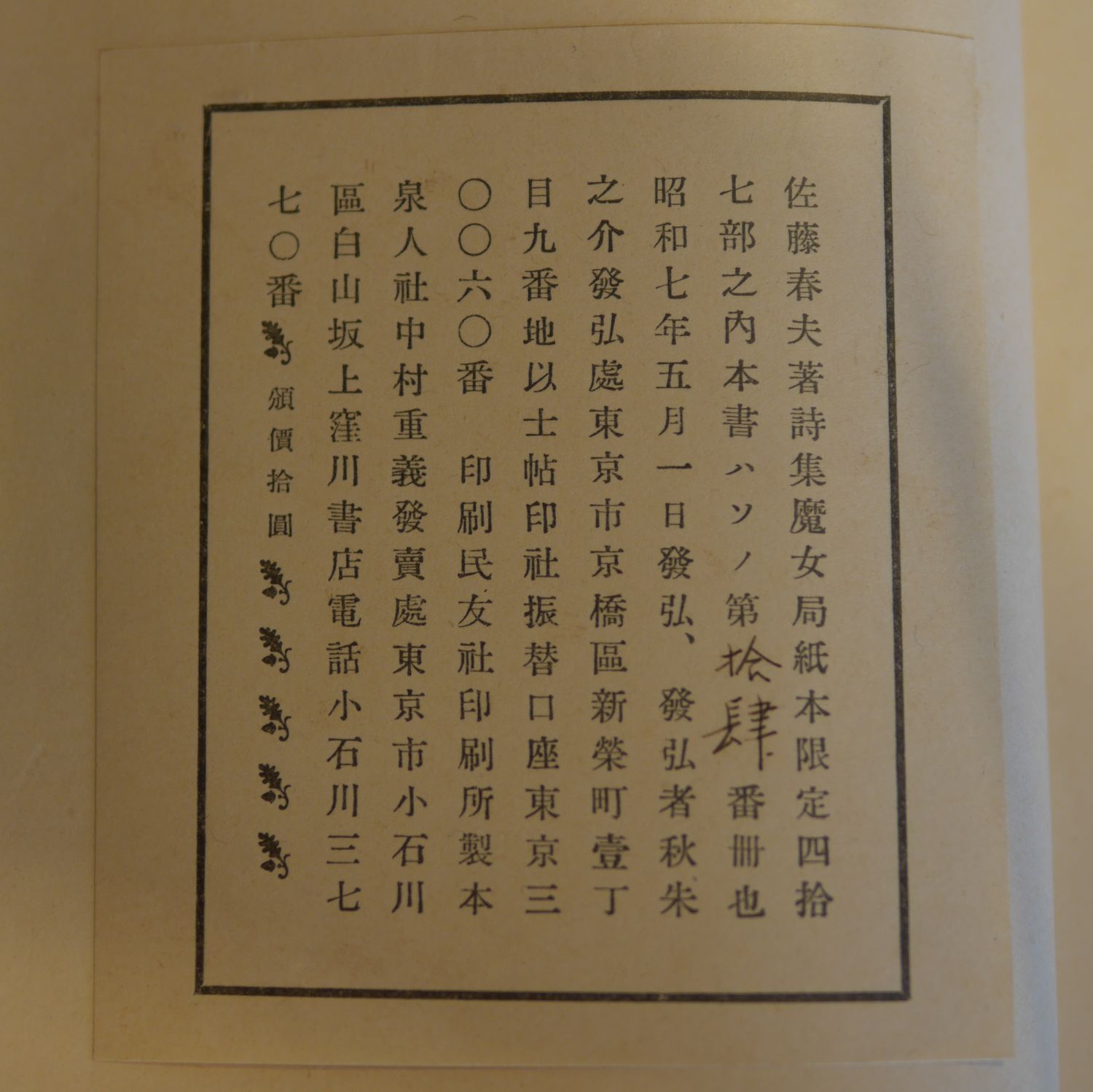

▲佐藤春夫『詩集 魔女』局紙本(1932年)奥付

佐藤春夫著 詩集 魔女 局紙本

限定四拾七部之内本書ハソノ拾肆番

昭和七年五月一日發弘

發弘者 秋朱之介

發弘處 以士帖印社

製本 泉人社 中村重義

昭和6年(1931)の讀書家版奥付には、製本者の名前は記載されていませんでしたが、局紙本の奥付には中村重義の名があります。

局紙本表紙の蛇革の背は、いかにも中村重義の仕事です。

中村重義は、秋朱之介の本づくりに欠かせない存在です。

秋朱之介がつくった「中村製本所」の広告を「第187回 1936年のモラエス『おヨネと小春』(2016年9月4日)」に載せています。

◆

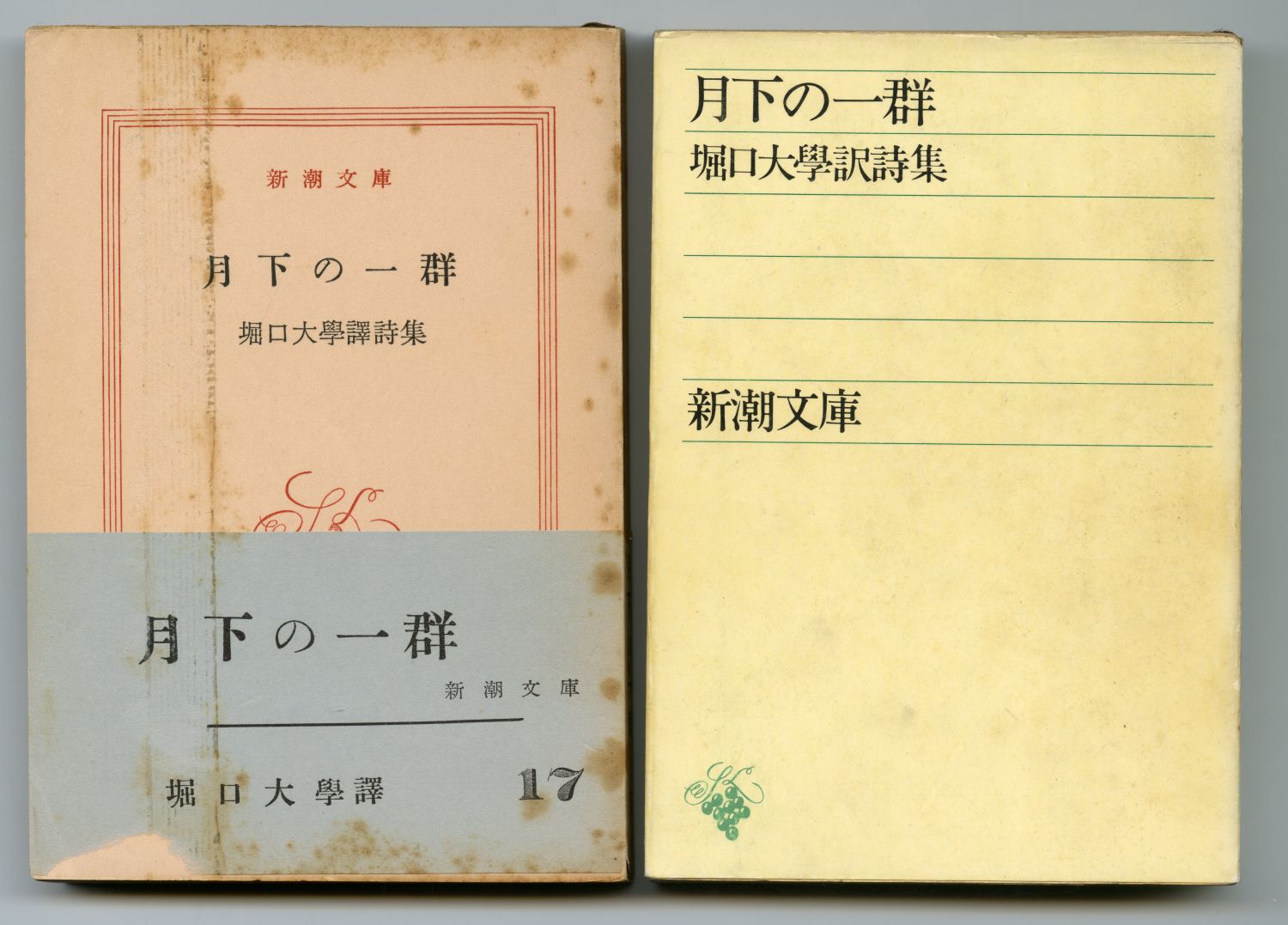

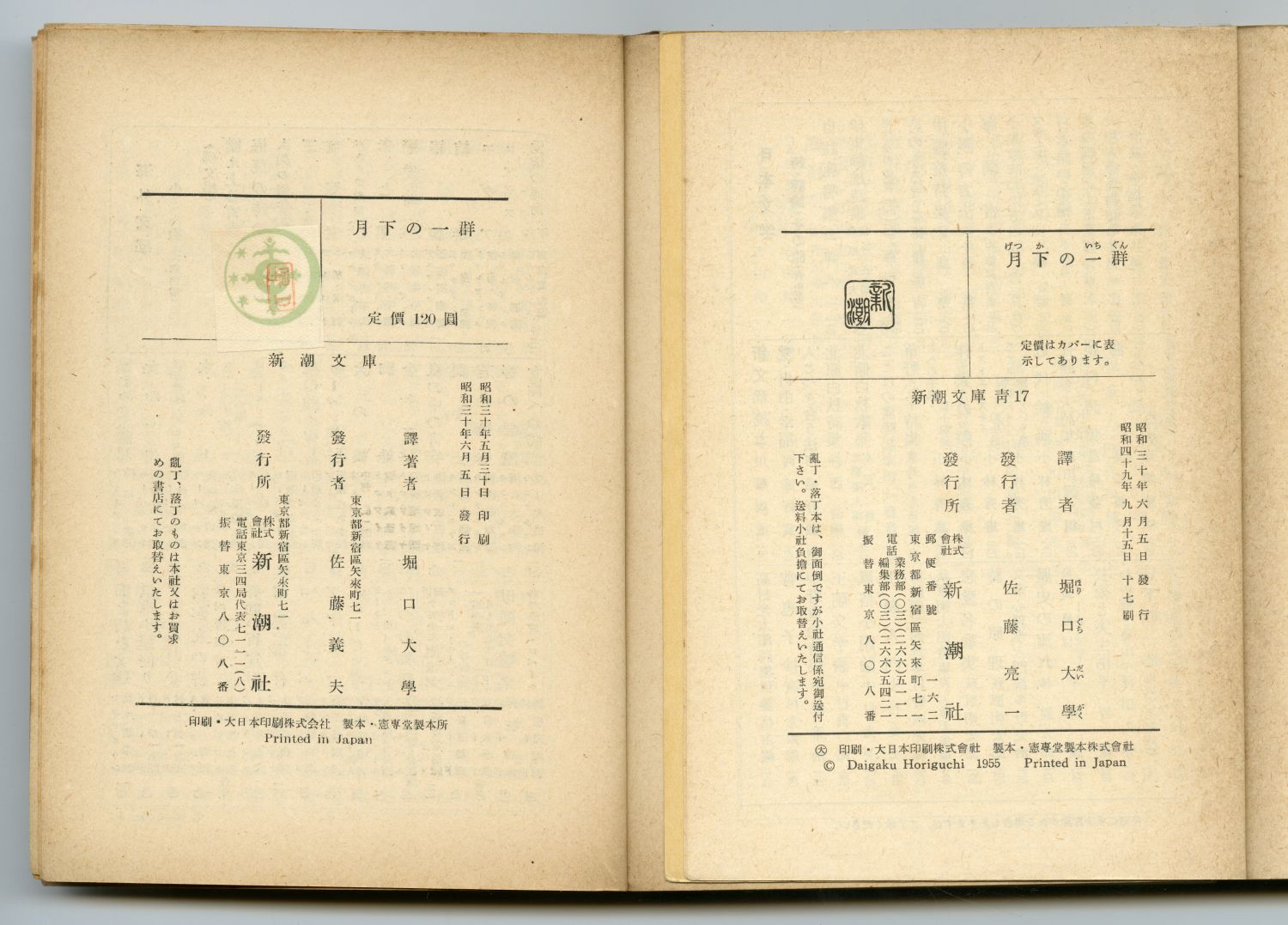

第一書房版や白水社版の堀口大學訳詩集『月下の一群』が手に届くところにあればいいのですが、手もとにあるのは、中学3年のときに、購入した新潮文庫版です。

当時、定価260円の文庫本。

左は、新潮文庫『月下の一群』(昭和30年6月5日発行)の奥付。文庫本でも検印があった時代です。こちらは定価120円。

右は、新潮文庫『月下の一群』(昭和30年6月5日発行 昭和49年9月15日17刷)の奥付。 こちらが中学3年のとき、購入したものです。

堀口大學のことばは、今も若い世代に届いているのでしょうか。

それとも目にも触れていないのでしょうか。

美酒少し海へ流しぬ

「虚無」に捧ぐる供物にと。(ポール・ヴァレリイ「失はれた美酒」)

ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ

われ等の戀が流れる(ギィヨーム・アポリネール「ミラボー橋」)

私の耳は貝のから 海の響をなつかしむ(ジャン・コクトー「耳」)

といった堀口大學の訳詩は、私が初めて文庫本の『月下の一群』を手にする前から、すでに耳に届いていました。

新潮文庫版は絶版のようです。

◆

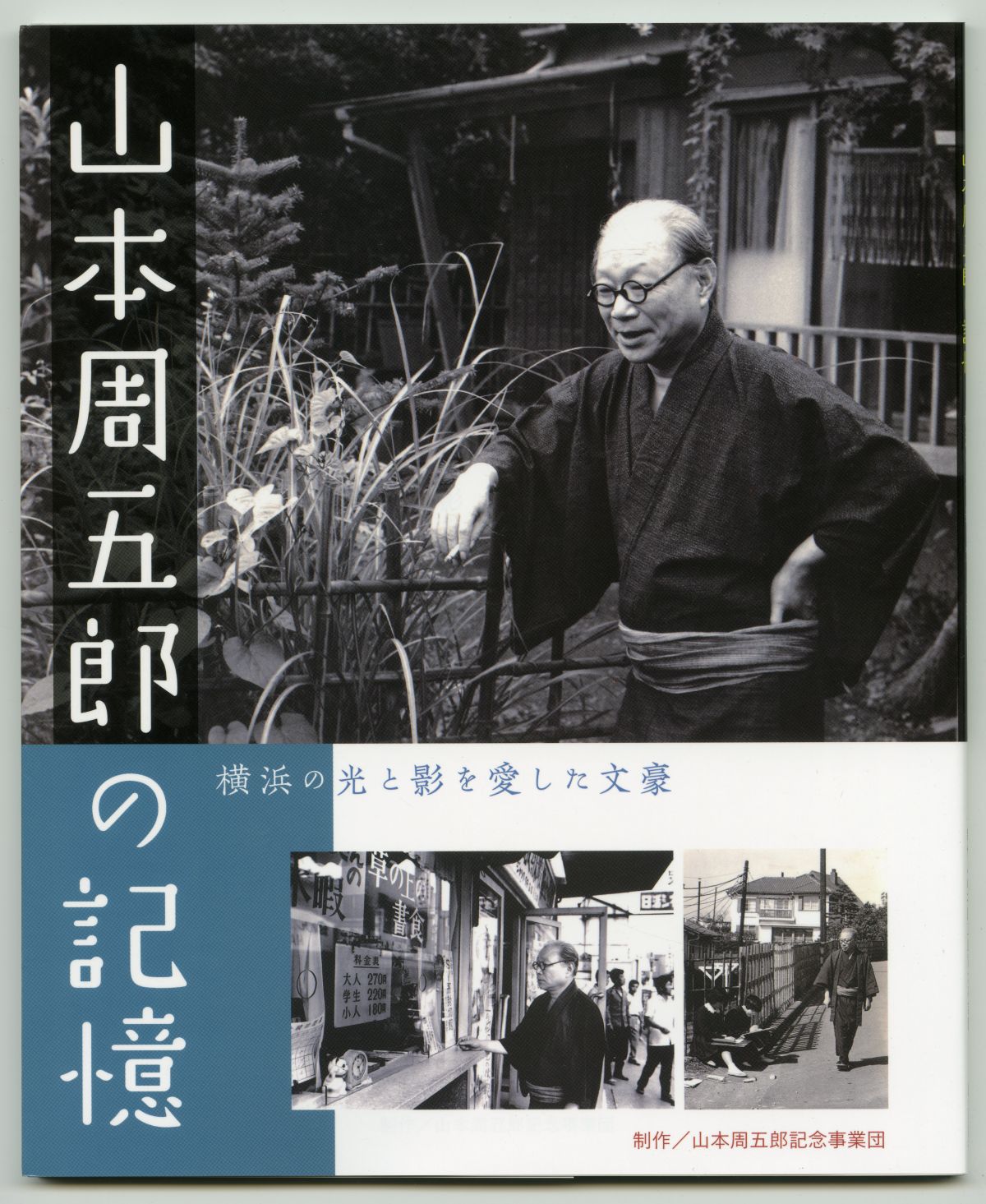

大久保文香さんも寄稿している、山本周五郎記念事業団『山本周五郎の記憶 横浜の光と影を愛した文豪』(歴史探訪社) もいただきました。

▲山本周五郎記念事業団『山本周五郎の記憶 横浜の光と影を愛した文豪』(2023年3月10日初版第1刷、歴史探訪社)

大久保文香さんが生まれ育った横浜本牧と、「おじちゃん」と呼んで親しんでいた隣人・山本周五郎(1903~1967)への敬愛が感じられる、とてもすてきな文章を読むことができます。

山本周五郎の小説の題材と大久保文香さんの記憶が結びつくものを、もっと読みたいと思いました。

「青べか物語」や「寝ぼけ署長」については、小説のもとになったと思われるもの・場所・人を、小説の細部と結びつけて、土地勘のある者ならではの文章を、もっともっと書いてほしいです。

本の中で、堀口大學から譲られた籐椅子の座る秋朱之介や、大久保文香さんのお母様、妹弟と一緒の写真も見ることができて、よかったです。

鹿児島人として触れてほしかった話題がひとつあって、昭和22年(1947)の夏、秋朱之介(西谷操)は、本牧の家で、山本周五郎と海音寺潮五郎を引き合わせています。その話にも触れられていたら、と思いました。

〉〉〉今日の音楽〈〈〈

坂本龍一(1952~2023)の訃報のあと、坂本龍一からはじまる音楽の石蹴り遊びが続いていて、ひさしぶりにアズテク・カメラ(Aztec Camera)の『dreamland』(1993年)を聴きました。

坂本龍一プロデュース作品です。

ロディ・フレイム(Roddy Frame)の歌声があれば、どうしたってアズテク・カメラの音楽になるのですが、歪みのない明朗なギターの響きと穏やかな波のようなリズムで、ほがらかに一日を始めることができる盤です。

アズテク・カメラのロディ・フレイムと坂本龍一は、スペインのイビサで初めて会ったそうです。

坂本龍一がバルセロナ・オリンピックの音楽を担当したのが1992年ですから、その時期とも重なっています。

アズテク・カメラというと、「Walk Out To Winter」(1983年)の、19歳のときにしか出せない、ひりひりとした清冽な純情が忘れがたく、その印象が強すぎるのですが、10年後の『dreamland』の、スペインで過ごす長い夏休みのような、ゆるやかさも改めて聴くと魅力的です。

▲Aztec Camera『Dreamland』(1993年、WEA)日本盤CD

▲Aztec Camera『Dreamland』(2012年、edsel)英盤2枚組再発CD

「Sister Ann」という曲を聴いていて、プリファブ・スプラウト(Prefab Sprout)のパディ・マクアルーン(Paddy McAloon)と共作・共演したら、何か特別なものが生まれそうな気がしました。

「Sister Ann」でコーラスされる「Searching for something special」という歌詞と、プリファブ・スプラウトの「Couldn't Bear To Be Special」という歌の「スペシャル」という言葉がつながって、思いついただけの話ですが・・・・・・。

ロディ(Roddy)とパディ(Paddy)が一緒にやったら、ほんとうに夢のようですね。聴いてみたいものです。